- •Основные понятия и определения.

- •Условные обозначения и размерность основных величин

- •Основные элементы процесса измерения

- •Классификация измерений

- •Особенности электро-радиоизмерений

- •Основы теории погрешностей и обработки результатов измерений. Классификация погрешностей

- •Классификация погрешностей по форме выражения

- •Классификация погрешностей по причине возникновения.

- •Классификация погрешностей измерений по закономерностям проявления.

- •Математическое описание случайных погрешностей

- •Оценка случайных погрешностей прямых равноточных измерений

- •Суммирование погрешностей

- •Погрешность косвенных измерений

- •Способы оценивания и исключения систематических погрешностей

- •Формы представления результатов измерений и показатели точности

- •Классификация средств измерений Классификация средств измерений по их роли, выполняемой в процессе измерений

- •Классификация средств измерений по роли выполняемые в системе обеспечения единства измерений

- •Классификация средств электроизмерений по измеряемой величине и принципу действия Системы обозначений

- •Классификация методов измерений

- •Структурная схема прямого преобразования

- •Структурная схема прямого преобразования

- •Структурная схема уравновешивающего преобразования

- •Аналоговые и цифровые измерительные приборы Аналоговые приборы

- •Обобщенная структурная схема цифровых измерительных приборов (цип)

- •Общие методы повышения точности средств измерений

- •Классификация измерительных приборов

- •Основные метрологические характеристики средств измерений

- •Выбор методов и средств измерений. Планирование измерений.

- •Выбор средства измерений.

- •Основные правила измерений. Составление схемы измерительной установки.

- •Правила округления значений погрешности и результата наблюдений.

- •Правила построения графиков.

- •Измерение напряжения измерение постоянного напряжения

- •Электронные вольтметры постоянного тока

- •Измерение переменных напряжений.

- •Вольтметры амплитудных значений.

- •Вольтметры среднеквадратических значений.

- •Вольтметры средневыпремленных значений

- •Цифровой вольтметр с временным импульсным преобразователем

- •Специальные типы вольтметров

- •Фазочувствительный вольтметр

- •Избирательные (селективные) вольтметры.

- •Изменение мощности в цепях постоянного тока

- •Измерение мощности в цепях переменного тока

- •Общая характеристика методов измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах

- •Измерение мощности с помощью терморезисторов

- •Калориметрический метод измерения мощности

- •Измерение мощности свч по напряжению, выделяемому на известном сопротивлении

- •Измерители мощности, основанные на использовании пондемоторного (механического) действия электромагнитного поля

- •Измерение проходящей мощности

- •Метод измерения мощности, основанный на эффекте Холла

- •Метод, использующий неоднородный разогрев зарядов в полупроводниках

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерение частоты Общие сведения

- •Метод дискретного счета Измерение частоты следования импульсов

- •Измерение частоты гармонического напряжения

- •Уменьшение погрешности дискретности

- •Возможности электронно-счетных частотомеров

- •Гетеродинный метод

- •Сочетание методов дискретного счета и гетеродинного

- •Резонансный метод

- •Метод заряда и разряда конденсатора

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Метод интерференционных фигур

- •Метод круговой развертки с модуляцией яркости

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига Общие сведения

- •Фазометр с преобразованием сигналов в прямоугольное напряжение

- •Измерения фазового сдвига с помощью осциллографа

- •Компенсационный метод

- •Измерение фазового сдвига по геометрической сумме и разности напряжений

- •Фазометр с преобразованием фазового сдвига во временной интервал

- •Цифровые фазометры

- •Осциллографы Общие сведения

- •Общая структурная схема и принцип действия электронно-лучевого осциллографа

- •Виды осциллографических разверток

- •Основные узлы электронно-лучевого осциллографа Канал вертикального отклонения

- •Канал горизонтального отклонения

- •Калибраторы

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двухлучевые осциллографы

- •Скоростные и запоминающие осциллографы Особенности скоростных осциллографов

- •Стробоскопические осциллографы

- •Запоминающие осциллографы

Виды осциллографических разверток

Развертывающим напряжением в общем случае называют напряжение, определяющее траекторию и скорость перемещения луча ЭЛТ в отсутствие исследуемого сигнала. Траекторию, описываемую лучом, или след, создаваемый им на экране под действием развертывающего напряжения, называют разверткой. Если развертку получают в результате подачи развертывающего напряжения на одну пару отклоняющих пластин (как правило, горизонтально отклоняющих), то ее называют по форме развертывающего напряжения – пилообразная, экспоненциальная, синусоидальная. Когда же развертка создается подачей напряжения на обе пары пластин одновременно (и на радиально отклоняющий электрод – в специальных трубках), ее название определяется формой траектории, прочерчиваемой лучом: круговая, эллиптическая, спиральная, радиальная.

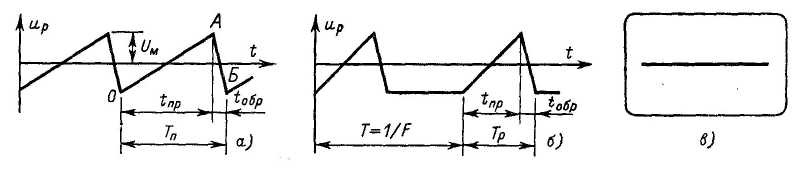

Линейная периодическая развертка создается пилообразным, т. е. линейно изменяющимся напряжением (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Линейная периодическая развертка:

а – форма непрерывного периодического напряжения; б – форма развертывающего

напряжения в виде периодически повторяющихся импульсов; в – линия развертки

на экране

При

минимальном значении напряжения (точка

0 на рис. 10.2, а) луч находится в крайнем

левом положении на горизонтальной

прямой экрана. По мере роста пилообразного

напряжения луч перемещается слева

направо с постоянной скоростью. Это

перемещение, называемое прямым ходом

луча, происходит в течение времени

,

пока развертывающее напряжение не

достигнет максимальной величины (точка

А). При надлежащем выборе амплитуды

пилообразного напряжения

луч за время прямого хода

переместится в крайнее правое положение

экрана. Когда напряжение спадает от А

до Б, луч совершает обратный ход – за

время

,

пока развертывающее напряжение не

достигнет максимальной величины (точка

А). При надлежащем выборе амплитуды

пилообразного напряжения

луч за время прямого хода

переместится в крайнее правое положение

экрана. Когда напряжение спадает от А

до Б, луч совершает обратный ход – за

время

быстро возвращается в исходное положение,

чтобы в следующий период повторить

цикл, состоящий из прямого и обратного

хода.

быстро возвращается в исходное положение,

чтобы в следующий период повторить

цикл, состоящий из прямого и обратного

хода.

Основные

характеристики непрерывной периодической

развертки (рис. 10.2, а): период

или частота

или частота

развертки и

максимальное отклонение луча за период,

определяемое амплитудой развертывающего

напряжения. Импульсную периодическую

развертку (рис. 10.2, в)

характеризуют длительностью

(вместо периода), частотой следования

импульсов F и максимальным отклонением

луча. Для получения высококачественного

изображения исследуемого процесса

необходимо выполнение условия

развертки и

максимальное отклонение луча за период,

определяемое амплитудой развертывающего

напряжения. Импульсную периодическую

развертку (рис. 10.2, в)

характеризуют длительностью

(вместо периода), частотой следования

импульсов F и максимальным отклонением

луча. Для получения высококачественного

изображения исследуемого процесса

необходимо выполнение условия

.

В современных осциллографах это

требование всегда выполняется. Кроме

того, луч гасят при обратном ходе или

подсвечивают при прямом. Практически

можно считать, что

.

В современных осциллографах это

требование всегда выполняется. Кроме

того, луч гасят при обратном ходе или

подсвечивают при прямом. Практически

можно считать, что

или

или

.

.

Чтобы линия развертки или изображение сигнала не мерцали при наблюдении, луч должен прочерчивать одну и ту же траекторию не менее 25 – 30 раз в секунду. При этом используется инерционная способность человеческого глаза сохранять зрительное впечатление примерно 1/15 с.

Изображение

представляется наблюдателю неподвижным,

если луч при каждом прямом ходе

прочеркивает одну и ту же кривую,

начинающуюся в одной и той же фазе. Для

получения неподвижной осциллограммы

необходимо, чтобы период развертывающего

напряжения

(или

период Т) был равен или кратен периоду

исследуемого сигнала

(или

период Т) был равен или кратен периоду

исследуемого сигнала

,

т. е.

,

т. е.

или

или

(10.1)

(10.1)

Это достигается синхронизацией напряжения развертки исследуемым сигналом или внешним напряжением с периодом, соответствующим условию (10.1).

Пилообразное напряжение не бывает строго линейным. Часто оно изменяется по экспоненте, близкой к прямой, причем степень линеаризации зависит от схемы генератора развертки.

Количественной мерой нелинейности служит коэффициент нелинейности γ, характеризующий степень непостоянства скорости нарастания напряжения в начале и конце прямого хода луча

(10.2)

(10.2)

В осциллографах, служащих для наблюдения формы напряжения, коэффициент нелинейности в зависимости от класса точности прибора лежит в пределах от 3 % (класс I) до 20 % (класс IV), а в осциллографических измерителях интервалов времени он значительно меньше и составляет десятые и сотые доли процента.

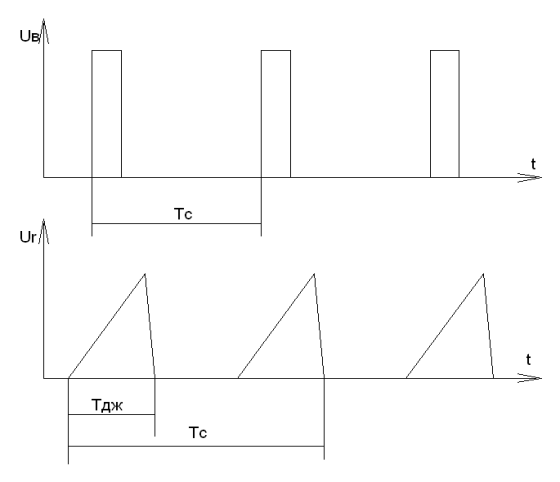

Для исследования различных импульсных процессов и однократных импульсов применяют ждущую развертку. Ее сущность заключается в том, что развертывающее напряжение подается на горизонтально отклоняющие пластины лишь тогда, когда исследуемый импульс поступает на вход осциллографа. После того как под действием развертывающего напряжения луч совершит один цикл прямого и обратного хода, развертка прекращается и «ждет» прихода нового импульса, запускающего ее (рис. 10.3).

|

Ждущая

линейная развертка характеризуется

длительностью прямого хода пилообразного

импульса

|

Рис. 10.3. К определению ждущей развертки |

выраженной

в мм/мс, мм/мкс или мм/нс ( –

чувствительность трубки к горизонтальному

отклонению, мм/В). Часто скорость развертки

выражают также в см/мкс и т. п.

–

чувствительность трубки к горизонтальному

отклонению, мм/В). Часто скорость развертки

выражают также в см/мкс и т. п.

Синусоидальная

развертка получается при подаче на

горизонтально отклоняющие пластины

напряжения синусоидальной формы

.

Линия развертки и в этом случае

представляется наблюдателю прямой, но

скорость движения луча неравномерна в

различных частях экрана.

.

Линия развертки и в этом случае

представляется наблюдателю прямой, но

скорость движения луча неравномерна в

различных частях экрана.

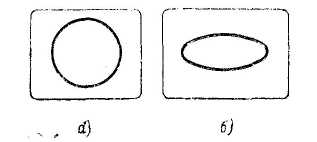

Для получения круговой развертки необходимо подать на оба входа осциллографа одновременно два гармонических напряжения одной и той же частоты, сдвинутых по фазе на 90°. Амплитуды этих напряжений и ко- |

|

Рис. 10.4. Круговая и эллиптическая развертки |

эффициенты передачи каналов X и Y осциллографа должны быть выбраны так, чтобы отклонения луча по горизонтали и вертикали были равными. Траектория движения луча – окружность (рис. 10.4, а), причем луч совершает один оборот за время, равное периоду синусоидального развертывающего напряжения. Эта развертка – частный случай эллиптической развертки (рис. 10.4, б). Если на обе пары отклоняющих пластин подать два гармонических напряжения, какие необходимы для получения круговой развертки, но отличающихся тем, что их амплитуды изменяются во времени по линейному закону, то луч будет описывать архимедову спираль. Такая развертка называется спиральной.

в милли-, микро- или наносекундах

(предполагается, что развертывающее

напряжение имеет амплитуду, при которой

луч отклоняется почти на весь экран)

или скоростью развертки

в милли-, микро- или наносекундах

(предполагается, что развертывающее

напряжение имеет амплитуду, при которой

луч отклоняется почти на весь экран)

или скоростью развертки ,

,