- •Основные понятия и определения.

- •Условные обозначения и размерность основных величин

- •Основные элементы процесса измерения

- •Классификация измерений

- •Особенности электро-радиоизмерений

- •Основы теории погрешностей и обработки результатов измерений. Классификация погрешностей

- •Классификация погрешностей по форме выражения

- •Классификация погрешностей по причине возникновения.

- •Классификация погрешностей измерений по закономерностям проявления.

- •Математическое описание случайных погрешностей

- •Оценка случайных погрешностей прямых равноточных измерений

- •Суммирование погрешностей

- •Погрешность косвенных измерений

- •Способы оценивания и исключения систематических погрешностей

- •Формы представления результатов измерений и показатели точности

- •Классификация средств измерений Классификация средств измерений по их роли, выполняемой в процессе измерений

- •Классификация средств измерений по роли выполняемые в системе обеспечения единства измерений

- •Классификация средств электроизмерений по измеряемой величине и принципу действия Системы обозначений

- •Классификация методов измерений

- •Структурная схема прямого преобразования

- •Структурная схема прямого преобразования

- •Структурная схема уравновешивающего преобразования

- •Аналоговые и цифровые измерительные приборы Аналоговые приборы

- •Обобщенная структурная схема цифровых измерительных приборов (цип)

- •Общие методы повышения точности средств измерений

- •Классификация измерительных приборов

- •Основные метрологические характеристики средств измерений

- •Выбор методов и средств измерений. Планирование измерений.

- •Выбор средства измерений.

- •Основные правила измерений. Составление схемы измерительной установки.

- •Правила округления значений погрешности и результата наблюдений.

- •Правила построения графиков.

- •Измерение напряжения измерение постоянного напряжения

- •Электронные вольтметры постоянного тока

- •Измерение переменных напряжений.

- •Вольтметры амплитудных значений.

- •Вольтметры среднеквадратических значений.

- •Вольтметры средневыпремленных значений

- •Цифровой вольтметр с временным импульсным преобразователем

- •Специальные типы вольтметров

- •Фазочувствительный вольтметр

- •Избирательные (селективные) вольтметры.

- •Изменение мощности в цепях постоянного тока

- •Измерение мощности в цепях переменного тока

- •Общая характеристика методов измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах

- •Измерение мощности с помощью терморезисторов

- •Калориметрический метод измерения мощности

- •Измерение мощности свч по напряжению, выделяемому на известном сопротивлении

- •Измерители мощности, основанные на использовании пондемоторного (механического) действия электромагнитного поля

- •Измерение проходящей мощности

- •Метод измерения мощности, основанный на эффекте Холла

- •Метод, использующий неоднородный разогрев зарядов в полупроводниках

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерение частоты Общие сведения

- •Метод дискретного счета Измерение частоты следования импульсов

- •Измерение частоты гармонического напряжения

- •Уменьшение погрешности дискретности

- •Возможности электронно-счетных частотомеров

- •Гетеродинный метод

- •Сочетание методов дискретного счета и гетеродинного

- •Резонансный метод

- •Метод заряда и разряда конденсатора

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Метод интерференционных фигур

- •Метод круговой развертки с модуляцией яркости

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига Общие сведения

- •Фазометр с преобразованием сигналов в прямоугольное напряжение

- •Измерения фазового сдвига с помощью осциллографа

- •Компенсационный метод

- •Измерение фазового сдвига по геометрической сумме и разности напряжений

- •Фазометр с преобразованием фазового сдвига во временной интервал

- •Цифровые фазометры

- •Осциллографы Общие сведения

- •Общая структурная схема и принцип действия электронно-лучевого осциллографа

- •Виды осциллографических разверток

- •Основные узлы электронно-лучевого осциллографа Канал вертикального отклонения

- •Канал горизонтального отклонения

- •Калибраторы

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двухлучевые осциллографы

- •Скоростные и запоминающие осциллографы Особенности скоростных осциллографов

- •Стробоскопические осциллографы

- •Запоминающие осциллографы

Измерение мощности с помощью терморезисторов

Одним из основных методов измерения мощности в диапазоне СВЧ является метод, основанный на измерении сопротивления терморезистора, помещенного в электромагнитное поле. Терморезисторы полупроводниковые и металлические, называемые болометрами, обладают свойством сильно изменять свое сопротивление при изменении температуры.

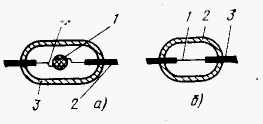

Полупроводниковый терморезистор представляет собой шарик (бусинку) диаметром около 0,5 мм. Материал, из которого изготавливается термистор, включает в свой состав смесь окислов марганца, железа, меди, никеля. Шарик 1 (рис. 7.8, а) закрепляется с помощью двух проволочных электродов 4. После термической обработки шарик покрывают стеклянной пленкой. Электроды 4 приваривают к более толстым выводам 2, имеющим диаметр 0,5 – 0,7 мм. Вся конструкция заключена в стеклянный баллон 3.

Болометр (рис. 7.8, б) состоит из тонкой платиновой или вольфрамовой нити 1, запаянной в стеклянном баллоне 2, через который сделаны выводы 3. Диаметр нити 10 – 15 мкм. Нить и выводы располагают на одной

|

линии,

что облегчает включение болометра в

коаксиальную линию и волновод. Длина

нити выбирается так, чтобы она была

не более 0,1 |

Рис. 7.8. Терморезистор и болометр |

Другим видом является болометр пленочной конструкции. Он изготавливается осаждением тонкой металлической пленки на основание из стекла или слюды. Пленочные болометры обладают рядом преимуществ. Главное из них в том, что активное сопротивление болометра сохраняется в широком диапазоне длин волн (включая миллиметровый диапазон). Кроме того, благодаря определенной форме конструкции пленочный болометр можно включать в линию передачи, не прибегая к дополнительным согласующим устройствам. Пленочный болометр не боится тепловых перегрузок.

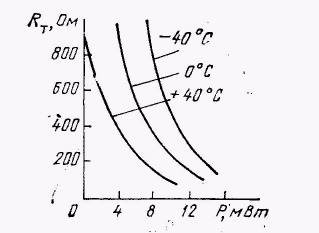

Основными

характеристиками терморезистора

являются зависимости его сопротивления

от рассеиваемой мощности

и чувствительности, т. е. крутизны

характеристики

и чувствительности, т. е. крутизны

характеристики

или

или

.

Чувствительность измеряется

в омах на милливатт.

.

Чувствительность измеряется

в омах на милливатт.

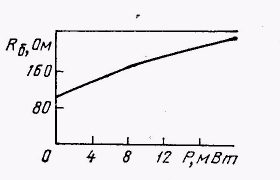

На

рис. 7.9 и 7.10 показаны зависимости

сопротивлений полупроводникового

терморезистора

и болометра

и болометра

от

рассеиваемой на них мощности. Из рисунков

видно, что: а) сопротивление

изменяется в значительно больших

пределах, чем

;

б) температурный коэффициент сопротивления

(TKR) у

терморезистора отрицательный

(сопротивление уменьшается с увеличением

рассеиваемой мощности, а следовательно

температуры), у болометра – положительный;

в) крутизна характеристики S, а

значит, и чувствительность у

полупроводникового терморезистора

больше, чем у болометра.

от

рассеиваемой на них мощности. Из рисунков

видно, что: а) сопротивление

изменяется в значительно больших

пределах, чем

;

б) температурный коэффициент сопротивления

(TKR) у

терморезистора отрицательный

(сопротивление уменьшается с увеличением

рассеиваемой мощности, а следовательно

температуры), у болометра – положительный;

в) крутизна характеристики S, а

значит, и чувствительность у

полупроводникового терморезистора

больше, чем у болометра.

Кроме того, характеристика R = f (P) зависит от температуры окружающей среды, что видно из рис. 7.9, где показаны характеристики при исходной температуре (– 40; 0 и +40) °С.

|

|

Рис. 7.9. Температурная зависимость |

Рис. 7.10. Зависимость температуры от рассеиваемой мощности |

Современные терморезисторы имеют чувствительность 10 – 100 Ом/мВт, что позволяет использовать их для измерения малых мощностей (от единиц микроватт до единиц милливатт). Чувствительность болометров невысока (4 – 5 Ом/мВт), их можно применять для измерения мощностей от 1 – 2 мВт до 1 Вт.

Для терморезисторов характерна сравнительно большая тепловая инерционность, поэтому они автоматически усредняют измеряемую мощность и могут применяться для измерения импульсной мощности.

Недостатком терморезистора является сильная зависимость их характеристик от температуры окружающей среды, что вынуждает применять в ваттметрах термокомпенсацию. Для болометра характерны слабое влияние температуры окружающей среды и малая инерционность, однако сравнительно большие геометрические размеры ограничивают их применение на частотах выше 3 ГГц.

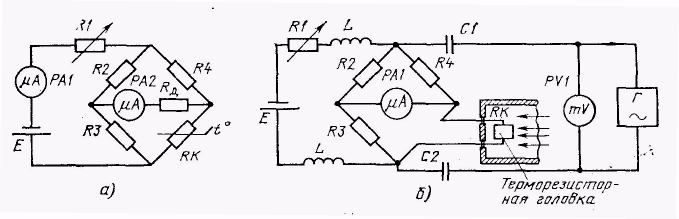

Мерой мощности СВЧ в измерителях мощности служит изменение сопротивления терморезистора, которое изменяется с помощью мостовых схем. Мостовые схемы различаются по способу питания – постоянным током или током низкой частоты. Принципиальная электрическая схема моста постоянного тока изображена на рис. 7.11, а. При отсутствии колебаний СВЧ через терморезистор протекает постоянный ток, создаваемый источником питания Е. Уравновешивание моста достигается изменением тока через терморезистор RK переменным резистором R1. Ток через терморезистор изменяет его температуру, а следовательно, и его сопротивление .

Рис. 7.11. Мост постоянного тока

Положим,

что баланс моста наступает при токе

,

протекающем по общей цепи и измеряемом

миллиамперметром РА1. Баланс моста

контролируется с помощью микроамперметра

РА2, включенного в диагональ.

Сопротивления плеч

моста выбраны так, что при балансе через

терморезистор протекает половина тока

,

и мощность, рассеиваемая терморезистором

,

протекающем по общей цепи и измеряемом

миллиамперметром РА1. Баланс моста

контролируется с помощью микроамперметра

РА2, включенного в диагональ.

Сопротивления плеч

моста выбраны так, что при балансе через

терморезистор протекает половина тока

,

и мощность, рассеиваемая терморезистором

.

Затем подают колебания СВЧ и резистором

R1 восстанавливают баланс моста при

токе

.

Затем подают колебания СВЧ и резистором

R1 восстанавливают баланс моста при

токе

.

Мощность источника постоянного тока,

рассеиваемая на терморезисторе, составит

.

Мощность источника постоянного тока,

рассеиваемая на терморезисторе, составит

,

а измеряемая мощность

,

а измеряемая мощность

. (7.17)

. (7.17)

Рассмотренный метод измерения является косвенным, так как после измерения токов и необходимо определять мощность по формуле (7.17). Точность измерения определяется в основном точностью измерения разности токов и .

Применяются

также уравновешенные мосты с

непосредственным отсчетом. Принципиальная

электрическая схема такого моста дана

на рис. 7.11, б. Мост уравновешивают

при отсутствии измеряемых колебаний

СВЧ с помощью источника постоянного

тока и генератора звуковой частоты Г.

От генератора звуковой частоты подводят

к мосту определенную мощность, о величине

которой судят по показанию электронного

вольтметра PV1 (напряжение

).

Окончательное уравновешивание моста

осуществляется резистором R1,

регулирующим подводимую к мосту мощность

постоянного тока.

Этот же резистор позволяет устранить

разбалансировку моста, вызываемую

колебаниями окружающей температуры.

).

Окончательное уравновешивание моста

осуществляется резистором R1,

регулирующим подводимую к мосту мощность

постоянного тока.

Этот же резистор позволяет устранить

разбалансировку моста, вызываемую

колебаниями окружающей температуры.

При

подаче колебаний СВЧ нарушившийся

баланс моста восстанавливается

уменьшением мощности звуковой частоты.

При этом вольтметр PV1

покажет напряжение

,

измеряемая мощность будет

,

измеряемая мощность будет

Электронный вольтметр можно проградуировать непосредственно в единицах мощности. Полному отклонению стрелки будет соответствовать нулевая мощность СВЧ.

Рассмотренные схемы построения измерителей мощности основаны на принципе эквивалентного замещения мощностью постоянного (или низкочастотного) тока мощности СВЧ сигнала. Одной из характерных погрешностей измерителей мощности такого типа является нестабильность температурного режима терморезистора во времени. Уход нуля отсчетного прибора в процессе измерений вызывается колебаниями температуры терморезистора под действием как внешних источников тепла, так и вследствие самопрогрева головки мощностью, рассеиваемой непосредственно терморезистором. Для уменьшения погрешности используются методы термокомпенсации ухода нуля с помощью второго термокомпенсирующего терморезистора, который регулирует мощность подогрева рабочего термистора при изменении температуры.

Несовершенство

конструкций терморезисторных

(болометрических) головок также является

источником погрешностей. В терморезисторных

головках происходят потери мощности

СВЧ в стыках волноводных или коаксиальных

линий передачи, потери мощности в

подводящих проводах внутри головки,

терморезисторы имеют различную

чувствительность к мощностям СВЧ и

постоянного тока. Все эти недостатки

вызывают систематические погрешности.

Чтобы их учесть, вводится коэффициент

преобразования

,

где

,

где

и

и

–

действительные значения мощностей

замещающей и поглощенной в головке.

Коэффициент преобразования

может быть как меньше, так и больше

единицы. В старых конструкциях головок

потери мощности СВЧ были настолько

велики, что коэффициент

был всегда меньше единицы. В современных

головках с малыми потерями мощности

СВЧ с резистором, включенным последовательно

с терморезистором, можно получить

–

действительные значения мощностей

замещающей и поглощенной в головке.

Коэффициент преобразования

может быть как меньше, так и больше

единицы. В старых конструкциях головок

потери мощности СВЧ были настолько

велики, что коэффициент

был всегда меньше единицы. В современных

головках с малыми потерями мощности

СВЧ с резистором, включенным последовательно

с терморезистором, можно получить

.

Для исключения систематической

погрешности, обусловленной несовершенством

измерительной головки, необходимо

определить ее коэффициент преобразования

и разделить величину замещающей мощности,

измеренную мостом, на этот коэффициент:

.

Для исключения систематической

погрешности, обусловленной несовершенством

измерительной головки, необходимо

определить ее коэффициент преобразования

и разделить величину замещающей мощности,

измеренную мостом, на этот коэффициент: .

Определение коэффициента преобразования

головки

называют аттестацией по коэффициенту

преобразования.

.

Определение коэффициента преобразования

головки

называют аттестацией по коэффициенту

преобразования.

,

где

– длина волны исследуемых колебаний.

Для увеличения допустимой рассеиваемой

мощности баллон заполняется инертным

газом (аргоном).

,

где

– длина волны исследуемых колебаний.

Для увеличения допустимой рассеиваемой

мощности баллон заполняется инертным

газом (аргоном).