- •Транстимпанальное введение лекарственных средств

- •Техника

- •Техника

- •Оценка результатов

- •Полипотомия уха

- •Оценка результатов

- •Техника

- •Отолитовая прова

- •Обезболивание

- •Оценка результатов

- •Обезболивание

- •Техника

- •Аденотомия

- •Техника

- •Тонзиллотомия

- •Трахеотомия

- •Обезболивание

- •Литература

- •2. Обострение хронического пансинуита, осложненного периоститом,

- •6.Алгоритмы: -Алгоритм (ветвленый)

- •8. Заключение.

- •А. Типовые задачи

- •Б. Нетиповые задачи

Б. Нетиповые задачи

Задача 1. Больной 52 лет. столяр, жалуется на постепенно нарастающую охриплость и затруднение дыхания в течение 3 месяцев. Много курит, употребляет алкоголь.

Ларингоскопия: слизистая оболочка гортани обычной окраски. Левая голосовая складка неподвижна, утолщена по всей длине от передней комиссуры до черпаловидного хряща. Определяется бугристая опухолевая ткань, выступающая в просвет голосовой щели. Просвет гортани сужен, дыхание шумное, компенсированное. Шейные лимфоузлы не увеличены.

Какие дополнительные исследования нужно провести для постановки диагноза?

а) обзорная рентгенофафия гортани

б) томография гортани

в) биопсия новообразования при непрямой ларингоскопии с последующим цитологическим исследованием биоптата

Окончательный диагноз?

Новообразование среднего отдела гортани. Стеноз гортани II степени.

Задача 2- Больная 50 лет в течение 3 лег отмечает охриплость, связанную с перенесенной операцией иа щитовидной железе. За последние 6 месяцев голос несколько улучшился, но появилось нарастающее затруднение дыхания, по поводу чего обратился к оториноларингологу.

Ларингоскопия: слизистая оболочка гортани обычной окраски. Подвижность левой половины резко ограничена. Правая голосовая складка неподвижна. Ширина голосовой щели в средней трети 2 мм. Дыхание шумное, компенсированное в покое. Голос ограничен в диапазоне, монотонен, слабый.

Какие дополнительные исследования нужно провести для постановки диагноза?

а) УЗИ щитовидной железы

б) рентгенография гортани, пищевода, органов фудной клетки Окончательный диагноз?

Паралич правой половины гортани (ятрогенный)- Нейропатия левого возвратного нерва неясного генеза. Стеноз гортани 2 степени.

8. Обеспечение занятия

Занятие проходит в учебной комнате, смотровой, кабинете функциональной диагностики и у постели больного. Подбираются тематические больные, истории болезни. Подготавливается набор инструментов, таблиц, схемы операций.

9. Учебно-исследовательская работа студентов

Составить перечень инструментов и рецептов, необходимых для осмотра и лечения больных с острым ларингитом и стенозом гортани.

Составить графологическую структуру на тему «Острый стеноз гортани».

Составить типовую ситуационную задачу на тему «Острый подскладковый ларингит».

v' 10. Комментарий к занятию Острый ларингит может быть:

самостоятельным заболеванием (при перенапряжении голосового аппарата, неумелой постановке голоса при обучении пению);

проявлением катара верхних дыхательных путей, гриппа, кори, скарлатины и др.

Причинами острого ларингита могут быть:

а) простуда,

б) инфекции,

в) влияние пыли и газов,

г) пофешности в диете (очень холодное или горячее питье),

д) неумелое курение, употребление алкоголя,

е) неправильное пользование голосом,

ж) заболевания нижерасположенных дыхательных органов (трахеит, бронхит, пневмония, плеврит), сопровождающиеся кашлем, раздражающим гортань.

Патоморфологические изменения сводятся к гиперемии, мелкоклеточной инфильтрации и серозному пропитыванию слизистой оболочки. Эти изменения распространяются не только на подслизистый слой, но и на мышцы гортани. Могут иметь место и подэпителиальные кровоизлияния.

Симптомы острого ларингита.

Температура чаще нормальная, но может быть и субфебрильной. Боль при остром ларингите отсутствует или бывает незначительной. Нарушение голосообразования наступает то сразу, то развивается в течение нескольких часов и дней и достигает различных степеней, вплоть до полной афонии (безгласия). Наряду с этим, а иногда еще до появления хрипоты, больного беспокоит саднение, заложенность, щекотание в горле, иногда кашель. Кашель, вначале сухой, в дальнейшем сопровождается отхаркиванием мокроты. Иногда он бывает сильным, мучительным, лишает больного сна. Ларингоскопическая картина:

гиперемия всей слизистой оболочки гортани, но воспаление заметнее на голосовых складках;

припухание, утолщение голосовых складок;

припухлость в межчерпаловидном пространстве;

неплотное смыкание голосовой щели, хрипота;

парез мышцы, заложенной в толще голосовой складки, что клинически проявляется в виде несмыкания голосовых складок и овальной щели при фонации;

кровоизлияния в толщу голосовых складок (эти проявления чаще характерны для гриппа).

Дифференциальный диагноз следует проводить с ложным крупом (у детей) и поражением гортани при дифтерии, туберкулезе, сифилисе.

Лечение должно предусматривать в первую очередь строгий голосовой режим, диету с ограничением острой, горячей, холодной пищи, спиртного, курения. Главный метод лечения острого ларингита - ингаляции: щелочные, щепочно-масляные. Нередко высокоэффективны ингаляции с раствором антибиотиков (фузафунжин по 4 вдоха 4 раза в сутки). По показаниям назначают анальгетики, антигистаминные препараты, витамины, редко -антибиотики парентерально. Неплохо помогает фонофорез с гидрокортизоном на область гортани, либо электрофорез с йодистым калием, особенно при афонии. Применяется и вливание различных лекарственных смесей при помощи гортанного шприца. Например, в равных частях масло облепихи, ментолового масла и щелочная смесь для ингаляций. Перед вливанием смесь эмульгируется добавлением 0,5-1 мл суспензии гидрокортизона и под контролем непрямой ларингоскопии, при фонации смесь наносится на голосовые складки. Прогноз благоприятный. Продолжительность острого ларингита составляет Ы,5 недель. Если по прошествии этого срока голос не восстанавливается, то следует подумать о более тяжелом заболевании.

Острый ларинготрахеит у детей.

Термины: 1. подскладковый ларингит; 2. острый ларинготрахеит; 3. обтурирующий стенозирующий ларинготрахеобронхит [Митин Ю.В., 1994].

Острый ларинготрахеит возникает у детей, больных ОРВИ, как симптомокомплекс или синдром. По данным статистики у 50% больных

ОРВИ появляется вышеописанный синдром. У 75% из них развивается стеноз гортани различной степени выраженности. 3% больных с острым ларинготрахеитом нуждается в лечении в реанимационном отделении. Летальность при остром ларинготрахеите стоит на первом месте не только в детской

оториноларингологии, но и в педиатрии вообще.

Респираторные вирусы как причина острого ларинготрахеита встречаются в такой последовательности: вирусы гриппа - у 56,8%; вирусы парагриппа - у 20,1%; аденовируса - 16,7%; смешанная вирусная инфекция - 6,4%. Самая высокая частота заболевания приходится на март.

Основные симптомы: а) изменение голоса; б) грубый лающий кашель; в) стенотическое дыхание.

Патогенез:

отек и инфильтрация слизистой оболочки;

спазм мышц гортани и трахеи;

гиперсекреция желез слизистой оболочки трахеи и бронхов, скопление густого гнойного отделяемого.

Анатомо-физиологические особенности не играют важной роли. У детей до 6 месяцев острый ларинготрахеит встречается крайне редко, а до 4 месяцев - это казуистика. Мальчики болеют в 2-3 раза чаще.

Клиническая и ларингологическая картина:

а) гиперемия и отек слизистой оболочки гортани;

б) валики под голосовыми складками;

в) гнойное содержимое в трахеобронхиальном дереве;

г) нарушение дренажной функции гортани и трахеи вследствие стеноза и поражения мерцательного эпителия;

д) кашель, который вызывает спазм мышц гортани;

е) гипоксия.

Стеноз гортани чаще встречается у детей до 3-летнего возраста. Из них стеноз гортани в стадии неполной компенсации встречается у 7!%. Дети до 3-х лет среди больных, у которых выявляется декомпенсированный стеноз гортани, составляет 95,6%.

Предрасполагающие факторы: экссудативно-катаральный и тимико-лимфатический диатезы; недоношенность; отягощенный акушерский анамнез; искусственное вскармливание; перенесенные в период новорожденное™ сепсис, пневмония, ОРВИ, вакцинация, непосредственно предшествовавшая ОРВИ.

Дифференциальный диагноз нужно провести с дифтерией гортани, заглоточным абсцессом, инородными телами гортани, бронхиальной астмой, пневмонией с астматическим синдромом и др.

Лечение больных с острым ларинготрахеитом проводится по 5 направлениям; • организация помощи; в лечение больных острым ларинготрахеитом, сопровождающимся

стенозом гортани в стадии компенсации или неполной компенсации; в интенсивная терапия больных острым ларинготрахеитом, осложнившимся стенозом гортани в стадии перехода от неполной компенсации к декомпенсации;

» интенсивная терапия больных острым ларинготрахеитом, сопровождающимся стенозом гортани в стадии декомпенсации

(продленная интубация и трахеостомия); » реабилитация детей, перенесших интубацию и трахеостомию.

Этиотропное лечение (интерферон, противогриппозный у-глобулин). При стенозе гортани в стадии неполной компенсации проводят следующее лечение: в/венно струйно 10-20 мл 20% раствора глюкозы, 10% раствора хлористого кальция из расчета 1 мл на 1 год жизни; 5% раствор аскорбината натрия из расчета I мл на год жизни; 2,4% раствор эуфиллина из расчета 0,2 мл на 1 кг массы тела; антигистаминные препараты; отвлекающие процедуры (горячие ножные ванны, горчичники на грудную клетку и икроножные мышцы, субэритемные дозы кварца на подошву стоп) при отсутствии гипертермии и сердечно-сосудистой недостаточности.

При появлении симптомов декомпенсации стеноза применяют тент из полиэтиленовой пленки или кислородную палату. Предварительно нужно провести туалет трахеобронхиального дерева при прямой ларингоскопии или кратковременной интубации трахеи термопластической трубкой.

При декомленсированном стенозе рекомендуется: ! -этап-продленная интубация (до 7-10 дней); I! - этап - трахеостомия.

Интубация трахеи - остается "золотым стандартом" обеспечения надежной защиты дыхательных путей и вентиляционного контроля в реанимационной практике [И. П. Латто, М. Роузен, 1989]. Интубация трахеи позволяет изолировать дыхательные пути, поддерживать их проходимость, предотвращать аспирацию, проводить вентиляцию, оксигенацию и санацию трахеобронхиального дерева. Ее можно осуществлять через рот или нос. Оротрахеальная интубация более предпочтительна в неотложных ситуациях, так как она может быть произведена быстрее.

Сутью метода является введение эластичного воздуховода (инкубационной трубки) в трахею под контролем ларингоскопа. Интубацию трахеи можно провести "слепым методом" (по пальцу). Существует большой выбор интубационных трубок разной длины и диаметра.

Методика проведения оротрахеальной интубации изогнутым клинком Макинтоша [по А. А. Бунятяну, I984J:

а) открыть рот пациента правой рукой;

б) поместить ларингоскоп в левую руку и ввести клинок в правый угол рта пациента, сместив его язык влево таким образом, чтобы можно было осмотреть полость рта больного;

в) провести клинок ларингоскопа вперед по средней линии (делая гракции по оси рукоятки ларингоскопа), осмотреть рот больного, язычок, глотку и надгортанник;

г) осмотреть черпаловидные хрящи, вход в гортань и голосовые складки, подняв надгортанник клинком ларингоскопа;

д) ввести эндотрахеальную трубку с проводником правой рукой через правый угол рта пациента под контролем зрения, чтобы манжетка

расположилась за голосовыми складками;

е) извлечь проводник и начать вентиляцию легких;

ж) извлечь ларингоскоп, раздуть манжетку для достижения герметичности, зафиксировать трубку с помощью завязки или лейкопластыря.

Для предотвращения регургитации желудочного содержимого необходимо использовать прием Селлика, который заключается в сдавлении пищевода нажатием на перстневидный хрящ.

Интубацию при необходимости можно успешно провести вслепую (по пальцу). При этом безымянным пальцем поднимают надгортанник, а указательный вводят в пищевод. Интубационную трубку проводят между ними в голосовую щель.

Колшщгомия (крикотиреотомия) заключается во вскрытии (проколе) перстне шито видной мембраны при невозможности интубации трахеи или наличии обструкции в области гортани. Основные достоинства этого метода заключаются в простоте технического выполнения и скорости выполнения (по сравнению с трахеостомией).

Перстнещитовидная мембрана располагается между нижним краем щитовидного и верхним краем перстневидного хрящей гортани. В этой области отсутствуют крупные сосуды и нервы. Коиикотомия выполняется в положении максимального разгибания головы назад. В подлопаточную область лучше положить небольшой валик. Большим и средним пальцем необходимо зафиксировать гортань за боковые поверхности щитовидного хряща. Над перстне щитов ид ной мембраной делается поперечный разрез кожи. По ногтю указательного пальца скальпелем перфорируют саму мембрану, после чего через отверстие в трахею проводят пластиковую или металлическую канюлю.

Для облегчения коникотомии созданы специальные устройства — коникотомы. Одноразовые наборы "Partex" для коникотомии состоят из ножа для рассечения кожи, троакара и канюли.

Трахеостомией принято называть создание стойкого соустья (фиссуры) трахеи с окружающей средой через рассеченные кольца путем введения канюли (интубационной трубки) или подшивания стенки трахеи к коже (трахеотомия — рассечение колец трахеи, является этапом трахеостомии) [P. J. F. Basket! et al.. 1996]. Трахеостомию производят при непроходимости дыхательных путей в верхних отделах, невозможности интубашш трахеи, необходимости проведения длительной искусственной вентиляции легких и т.п. В зависимости от уровня рассечения колец трахеи различают верхнюю, среднюю и нижнюю трахеостомию. Взрослым обычно производят верхнюю трахеостомию, у детей методом выбора является нижняя трахеостомия.

Для облегчения наложения трахеостомы необходимо максимально

приблизить гортань и трахею к передней поверхности шеи. Больной при этом

лежит на спине, голова запрокинута назад, под плечи подложен небольшой

--- f^"u,n манипуляцию проводят под местной анестезией новокаином или

-->..,, накладывают без анестезии.

Производят по средней линии разрез кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции от нижнего края щитовидного хряща до яремной ямки. Мышцы раздвигают тупым путем. Поперечным надрезом рассекают фасцию, прикрепляющую капсулу щитовидной железы к перстневидному хрящу. Обнажив кольца трахеи выше перешейка, их вскрывают продольным разрезом (между первым-вторым или вторым-треть им). Если операцию производят под местной анестезией, то перед вскрытием трахеи в eg просвет шприцем через промежуток между хрящами вводят 0,25-0,5 мл 1-2% раствора дикаина. После формирования трахеостомы (подшивания стенок трахеи к краям кожной раны), её разводят расширителем Труссо, и в просвет трахеи вводят трахеоканюлю или интубационную трубку. Трахеоканюлю фиксируют на шее марлевой лентой.

При трахеостомии могут возникнуть следующие осложнения: кровотечение, эмфизема подкожной жировой клетчатки, пневмоторакс, пневмомедиастинум, остановка дыхания после вскрытия просвета трахеи, позднее аррозивное кровотечение, ранение пищевода, развитие гнойного трахеобронхита & послеоперационном периоде.

Библиографический список Основной

Гапанович В.Я., Александров В.М. Оториноларингологический атлас. - М.: Высшая школа, 1989.-239 с.

Пальчуи В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. Учебное издание. - Курск; КГМУ,М.: Литера, 1997.-512 с.

Солдатов И.Б. Лекции по оториноларингологии. Учебное пособие. - М.: Медицина, 1994. -288 с.

Болезни уха, горла и носа. Атлас. Учебное пособие / Под ред. Пальчун В.Т. - М.: Медицина, 1991. - 240 с.

Овчинников Ю.М. Оториноларингология. Учебник. - М.: Медицина, 1995.-299 с.

Оториноларингология / Под ред. И.Б.Солдатова и В.Р.Гофмана. - СПб.: ЭЛБИ,2000.-472с.

Руководство по оториноларингологии / Под ред. И.Б.Солдатова. - М/. Медицина, 1994.-608 с.

Сергеев М.М., Воронкин В.Ф. Методическое руководство по оторинола рингологии для студентов. - Краснодар: Экоинвест, 1997. - 208 с.

СХЕМА :

исследования больного в ЛОР клинике общие сведения

Фамилия, имя, отчество больного.

Год рождения.

Образование.

Название предприятия или учреждения, где работает больной.

Занимаемая должность.

Семейное положение.

Постоянное место жительства ( адрес ).

Жалобы со стороны ЛОР органов:

-боли в области уха. горла, носа и головы и их характер. Количество и характер выделений ( слизистые , гнойно-слизистые , гнойные и сукровичные). Понижение слуха и обоняния, шум в ушах и голове, головокружение, расстройство равновесия, тошнота, рвота, нарушение речи, дыхания, расстройство глотания и других органов.

9. Жалобы со стороны других органов.

Этиология, начало заболевания, развитие, течение, изменение общего состояния, результаты лечения.

Перенесенные заболевания. Болезни ЛОР органов.

Жизнеописание до поступления в клинику, семейный быт. домашняя обстановка, производственно-трудовая и общественная жизнь, характер производства и условия работы.

Вредные привычки: курение, прием алкоголя, наркотических средств.

Семейный анамнез: болезни ближайших родственников, алкоголизм, психические заболевания в роду, туберкулез, сифилис, глухонемота, кровоточивость, аллергические заболевания,

Обший статус: положение больного, температура тела, кожа, подкожно-жировой слой, слизистые оболочки, лимфоузлы, костно-мышечная система, щитовидная железа.

15. Исследования по органам:

а) нервно-психическая сфера ( сознание, настроение, память, сон, головная боль, дермографизм, потливость, нарушение двигатсльньгх функций, патологические рефлексы, черепно-мозговые нервы).Особое внимание обратить на функцию лицевого нерва, менингиальные симптомы, адиадохокинез, пальце-носовая и коленно-пяточная пробы.

б) органы кровообращения.

в ) органы дыхания.

г) органы пищеварения.

д) гепато-лиенальная система.

е) мочевыделитедьная система.

16. ЛОР органы:

НОС. Деформация наружного носа. Экзема, сикоз, фурункул и т.д. в области наружного носа и преддверья носовой полости.

НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ. Окраска слизистой (нормальная, гиперемированная, бледная, синюшная), влажность слизистой, носовая перегородка ( расположенная прямо, искривления), наличие шипов, гребеня , дефектов, опухолей, расширение сосудов.

НОСОВЫЕ РАКОВИНЫ. Нижние и средние ( нормальной величины, атрофированные, гипертрофированные). Ширина носовых ходов. Характер и количество носового секрета в среднем и нижнем носовых ходов, наличие опухоли, цвет . Кровоточивость. Носовое дыхание. Исследование обонятельной функции носа.

ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА. Пальпация лицевых стенок лобной и гайморовой пазух, решетчатого лабиринта , афедринизация среднего носового хода.

НОСОГЛОТКА, Состояние хоан (свободны, гипертрофия, полипы, опухоли, гной), аденоидные разрастания.

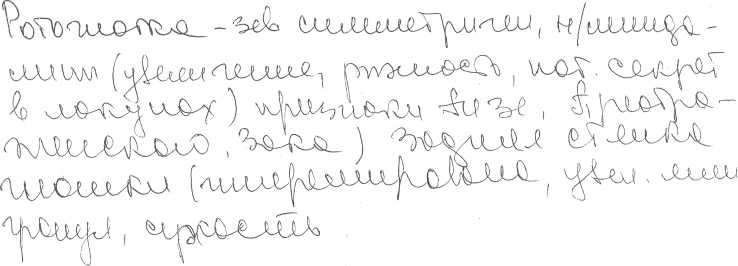

ГОРТАНЬ. Наружный осмотр, пальпация шеи. Ларингоскопия; окраска и влажность слизистой , цвет истинных голосовых складок, их подвижность, плотность смыкания при фонации, ширина голосовой щели при вдохе, состояние надгортанника, черпаловидных хрящей, ложных связок, межчерпаловидного пространства. Голос (чистый, хриплый, афония).Дыхание( через гортань).

ПРАВОЕ УХО: ушная раковина( изменения).

ЛЕВОЕ УХО: пальпация козелка.

ОТОСКОПИЯ: Наружный слуховой ход (ширина, инфильтрация, гиперемия, симптом мастоидита).Наличие серной пробки; наличие отделяемого, его характер (слизистый, слизисто-гнойный, серозный, серозно-кровянистый, с запахом или без запаха). Наличие грануляций, полипов.

БАРАБАННАЯ ПЕРЕПОНКА; цвет, опознавательные пункты ( световой рефлекс, рукоятка молоточка, короткий отросток), отложение солевой извести, рубцы, перфорация , дефекты, отделяемое и его характер, количество, наличие пульсирующего рефлекса.

БАРАБАННАЯ ПОЛОСТЬ: цвет слизистой, отделяемое, грануляции, полипы, холестеатома, кариес, ход в эпитимпанум.

СОСЦЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК: окраска кожи, болезненность при пальпации, инфильтрация мягких тканей, флюктуация, наличие свищей, рубцов, характер отделяемого, боль по ходу грудинно-ключчичной-сосковой мышцы. 17. Исследование слуховой функции.

Правое

ухо

Правое

ухо

Левое

ухо

Опыт Вебера

Костная проводим.

С 128 м

Воздупшая Проводим.

С 128 А

С

4 (2048 гц)

Шепот

Разговорная речь

18. Исследование вестибулярной функции.

Правая сторона

Л евая

сторона

евая

сторона

Равновесие в позе Ромберга

Походка

Спонтанный нистагм

Нистагм простраторный

Нистагм калорический

Оголитовая реакция

19.Дополнительные исследования.

а ) рентгеноскопия органов грудной клетки.

б) рентгенография и диафаноскопия придаточных пазух носа.

в ) рентгенография височных костей по Шюллеру.

г) анализ крови и мочи.

д) консультация окулиста, невропатолога, терапевта и др.

Клинический диагноз (с обоснованием).

Лечение - консервативное, оперативное (данного заболевания, данного больного).Протокол операции.

99 Исход. Прогноз ::а 5y^}Ti;cc ( pju ланкки вьиДОровлоннн и работы, пригодность к несению военной службы). 23. Назначения и рекомендации больного при выписке из больницы.