- •1. Явление электромагнитной индукции. Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.

- •2. Явление самоиндукции. Индуктивность.

- •3. Экстратоки замыкания и размыкания.

- •4. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность.

- •5. Магнитная энергия тока. Объемная плотность энергии магнитного поля.

- •6. Фарадеевская и максвелловская трактовки явления электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1-ое уравнение Максвелла.

- •7. Ток смещения. Закон полного тока (теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля) 2-ое уравнение Максвелла.

- •9. Относительность электрических и магнитных полей. Физика колебаний и волн

- •10. Колебательные процессы. Гармонические колебания и их характеристики: амплитуда, фаза, период и частота.

- •11. Метод векторных диаграмм как способ представления гармонических колебаний. Метод векторных диаграмм.

- •12. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.

- •13. Пружинный маятник как пример гармонического осциллятора. Собственная частота пружинного маятника.

- •25. Свет как электромагнитная волна.

- •26.Принцип суперпозиции волн. Интерференция волн. Условия наблюдения интерференционных максимумов и минимумов.

- •27. Временная и пространственная когерентность

- •28. Методы наблюдения интерференции света: опыт Юнга, интерференция в тонких пленках, кольца Ньютона.

- •29.Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

- •30. Дифракция на узкой щели и дифракционной решетке

- •31. Тепловое излучение, его свойства и основные характеристики: энергетическая светимость, спектральная плотность энергетической светимости.

- •32. Законы теплового излучения. Понятие абсолютно черного тела.

- •33. Проблема излучения абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза

- •34 Фотоны. Энергия и импульс световых квантов. Эффект Комптона и его элементарная теория.

- •35 Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна.

- •36 Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное подтверждение. Универсальный характер корпускулярно-волнового дуализма.

- •37 Волновые свойства микрочастиц и соотношение неопределенностей Гейзенберга. Принцип неопределенности - фундаментальный принцип квантовой механики.

- •38 Состояние микрочастицы в квантовой механике. Волновая функция и ее статистический смысл.

- •39 Временное и стационарное уравнения Шредингера.

- •36. Решение уравнения Шредингера для атома водорода. Квантовые числа. Принцип Паули. Боровская теория атома водорода. Постулаты Бора.

- •40. Стационарное уравнение шредингера. Волновая ф-ия и ее стат.Смысл. Квантование энергии

- •40 . Примеры уравнения шредингера

- •41. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект

- •42. Атом водорода в квантовой механике

- •42. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям

- •43. Общие сведения о квантовых статистиках. Функции Принцип неразличимости тождественных частиц. Распределения Ферми-Дирака, Бозе- Эйнштейна. Бозоны и Фермионы.

- •46. Собственная и примесные проводимости полупроводников.

- •47.Фотопроводимость полупроводников

- •44. Вырожденный электронный газ в металлах

- •16. Сложение однонаправленных колебаний одинаковой частоты

- •19. Вынужденные колебания. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс.

- •20. Волновые процессы и их основные характеристики: длина волны, волновое число. Уравнения плоской и сферической волн.

- •21. Волновое уравнение. Фазовая скорость распространения упругих волн в различных средах.

28. Методы наблюдения интерференции света: опыт Юнга, интерференция в тонких пленках, кольца Ньютона.

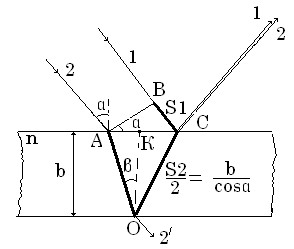

Рассмотрим подробнее интерференцию в тонких пленках.

На рис. разность хода лучей 1 и 2 в точке С равна:

![]() .

(12)

.

(12)

Видно, что S1 = ВС; S2 = AO + OC;

КС = b* tgβ ; Тогда

![]() и

и

![]() .

.

Подставим

их в (12):

![]() .

.

Сделаем

замену![]() .

.

Получим

![]() .

.

Подставив

последнее выражение в Δ, получим

![]() .

.

При отражении луча 1 в точке С от оптически более плотной среды фаза изменяется на π. Окончательное выражение для разности хода:

![]() .

(13)

.

(13)

![]()

Условия

когерентности: Δ ‹ ℓ КОГ,

т.е.

Условия

когерентности: Δ ‹ ℓ КОГ,

т.е.

,

Или

,

Или

![]() .

.

Тогда .

(14)

.

(14)

Таким образом, отраженные волны будут когерентными только при выполнении условия (14), т.е. когда удвоенная толщина пластины меньше длины когерентности.

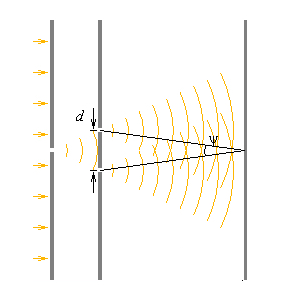

Опыт Юнга является первым интерференционным опытом, получившим объяснение на основе волновой теории. В опыте Юнга свет от источника проходит через две близко расположенные щели. Световые пучки, расширяясь из-за дифракции, падают на удаленный экран. В области перекрытия световых пучков возникают интерференционные полосы.

Если расстояние между щелями равно d, а расстояние от плоскости щелей до экрана равно L, то угол схождения лучей на экране ψ = d / L (при d << L). Угол ψ определяет ширину Δl интерференционных полос: Δl = λ / ψ = λL / d.

Измеряя ширину полос Δl, Юнг впервые определил длины волн световых лучей разного цвета.

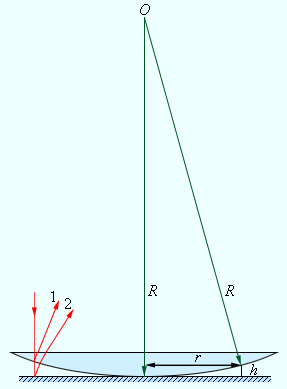

Кольца Ньютона

Интерференционная

картина, возникающая при отражении

света от двух поверхностей воздушного

зазора между плоской стеклянной

пластинкой и наложенной на нее

плоско-выпуклой линзой большого радиуса

кривизны, называется кольцами Ньютона.

Радиусы колец Ньютона зависят от длины

волны λ падающего света и радиуса

кривизны R выпуклой поверхности линзы.

В центре картины всегда наблюдается

темное пятно. Радиус rm m-го темного кольца

равен

![]()

где r1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

29.Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

Под дифракцией понимают явления, наблюдаемые при распространении света в среде с резкими неоднородностями. В частности, наблюдается огибание световыми волнами препятствий и проникновение света в область геометрической тени.

Условие дифракции: d ~ λ.

Дифракция, как и интерференция, проявляется в перераспределении светового потока при наложении когерентных волн. Различие: при интерференции рассматривается конечное число источников света, при дифракции – непрерывно расположенные.

Схема наблюдения дифракции: источник - непрозрачная преграда - экран.

Два вида дифракции: Френеля для сферических волн, Фраунгофера – для плоских.

Принцип Гюйгенса-Френеля

Принцип Гюйгенса объясняет проникновение света в область тени, но не дает сведений об амплитуде волн. Согласно принципу Г-Ф учет амплитуд и фаз вторичных волн при их интерференции позволяет найти амплитуду результирующей волны в любой точке.

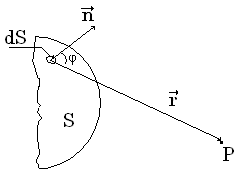

От каждого участка dS волновой поверхности S в точку Р приходит колебание

![]() (1)

(1)

и для всей поверхности S

![]() (2)

(2)

К(φ) = 1 при φ = 0; К(φ) = 0 при φ = π/2.

Расчет по (2) –очень сложная задача, но при определенной симметрии по методу зон Френеля определение амплитуды сильно упрощается.

Суть метода: От точечного источника S распространяется сферическая волна. Волновые поверхности симметричны относительно SP. Волновую поверхность разобъем на равные по площади кольцевые зоны так, чтобы расстояния от краев каждой зоны до т. Р отличались на λ/2. Тогда колебания в т. Р от 2-х соседних зон приходят в противофазе и, поскольку амплитуды от равных площадей волновой поверхности считаются одинаковыми (по Френелю), то при четном числе зон в т. Р будет максимум интенсивности (амплитуды), а при нечетном – максимум.

Метод зон Френеля позволил на основе волновой теории объяснить закон прямолинейного распространения света.