- •Часть 2. Коллоидная химия

- •Содержание

- •Введение

- •2. Коллоидная химия

- •2.1. Дисперсные системы

- •2.1.1. Структура дисперсных систем

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.1.2. Классификация дисперсных систем

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.1.3. Методы получения и очистки дисперсных систем

- •Конденсационные методы получения коллоидных систем

- •Химическая конденсация

- •Физическая конденсация

- •Диспергационные методы получения дисперсных систем

- •Методы очистки дисперсных систем

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.2. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем

- •2.2.1. Броуновское движение, диффузия, осмотическое давление. Их взаимосвязь

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.2.2. Седиментация

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.2.3. Рассеяние и поглощение света

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.3. Строение и электрический заряд коллоидных частиц. Электрокинетические явления

- •2.3.1. Строение и электрический заряд коллоидных частиц

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.3.2. Природа электрокинетических явлений

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.4. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

- •2.4.1. Кинетическая и термодинамическая устойчивость коллоидных систем

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.4.2. Гелеобразование (желатинирование)

- •Свойства гелей

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.4.3. Теории коагуляции

- •1. Адсорбционная теория коагуляции г. Фрейндлиха

- •2. Электростатическая теория коагуляции г. Мюллера

- •3. Теория устойчивости гидрофобных дисперсных систем длфо

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5. Разные классы коллоидных систем

- •2.5.1. Аэрозоли и их свойства

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.2. Порошки и их свойства

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.3. Суспензии и их свойства

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.4. Эмульсии и их свойства

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.5. Пены и их свойства

- •2.5.6. Коллоидные системы, образованные поверхностно-активными веществами

- •Свойства коллоидных растворов пав

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.7. Высокомолекулярные соединения (вмс) и их растворы

- •2.5.8. Полимерные полиэлектролиты

- •2.5.9. Набухание и растворение вмс

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.10. Вязкость растворов вмс

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.11. Осмотические свойства растворов вмс

- •Примеры решения задач и упражнений

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2.5.12. Факторы устойчивости растворов вмс

- •Предметный указатель

- •Приложение

- •1. Основные единицы измерения физических величин

- •2. Основные физические постоянные

- •Литература Основная

- •Дополнительная

Методы очистки дисперсных систем

Очистку дисперсных систем можно проводить либо методом диализа, либо ультрафильтрацией.

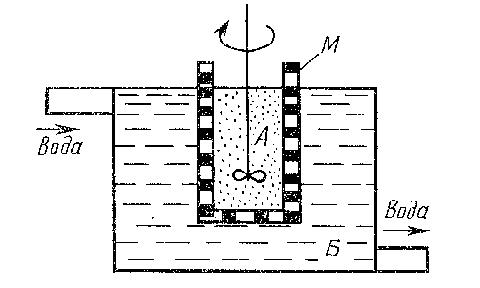

Диализ заключается в извлечении из золей низкомолекулярных веществ чистым растворителем с помощью полупроницаемой перегородки (мембраны), через которую не проходят коллоидные частицы. Периодически или непрерывно сменяя растворитель в приборе для диализа – диализаторе (рис. 2), можно практически полностью удалить из дисперсных систем примеси электролитов низкомолекулярных неэлектролитов.

Рис. 2. Схема диализатора:

А – дисперсная система; Б – растворитель (вода);

М – мембрана

Недостатком метода является большая длительность процесса очистки (недели, месяцы).

Электродиализ – это процесс диализа, для быстрого проведения которого используется электрический ток. Прибор для его осуществления называют электродиализатором (рис. 3).

Рис. 3. Схема электродиализатора с пористыми мембранами

Простейший электродиализатор представляет собой сосуд, разделенный двумя мембранами на три камеры. В среднюю камеру наливают золь, который необходимо очистить, а в две боковые камер наливают среду. В катодную и анодную камеры ионы проходят сквозь поры в мембранах под действием приложенного электрического напряжения.

Первоначально для электродиализа использовали те же мембраны, что и для диализа, то есть коллодий, целлофан. Для ускорения очистки мембраны часто изготавливают из ионообменных смол (рис. 4).

Рис. 4. Схема электродиализатора с ионообменными мембранами

К преимуществам

ионообменных мембран следует отнести

высокую селективность, то есть

избирательность к переносу катиона или

аниона при наложении электрического

поля. В электродиализаторах обычно с

одной стороны камеры устанавливают

анионообменную мембрану, а с другой –

катионообменную. В анионообменных

мембранах в матрице смолы фиксированы

катионные группы, например

![]() ,

заряд которых нейтрализован зарядом

подвижных анионов. В водных растворах

подвижные анионы могут замещаться (OH–

на Cl–

или SO42–).

Электростатическое отталкивание

препятствует внедрению в анионообменную

мембрану катионов. По тем же причинам

в катионообменные мембраны, содержащие

фиксированные группы типа –SO32–,

СOО–,

затруднено внедрение анионов.

,

заряд которых нейтрализован зарядом

подвижных анионов. В водных растворах

подвижные анионы могут замещаться (OH–

на Cl–

или SO42–).

Электростатическое отталкивание

препятствует внедрению в анионообменную

мембрану катионов. По тем же причинам

в катионообменные мембраны, содержащие

фиксированные группы типа –SO32–,

СOО–,

затруднено внедрение анионов.

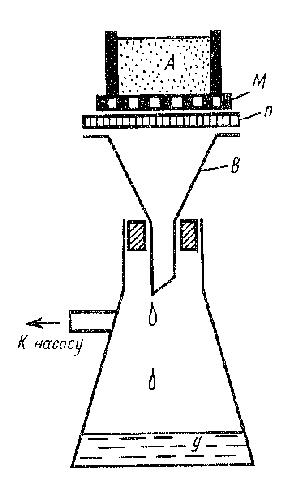

Ультрафильтрация – фильтрование дисперсной системы через полупроницаемую мембрану, пропускающую дисперсионную среду с низкомолекулярными примесями и задерживающую частицы дисперсной фазы или макромолекулы. Для ускорения процесса ультрафильтрации ее проводят, создавая разность давления на мембране, понижая давление под мембраной (создавая разрежение, вакуумируя) или повышая давление над мембраной. Для предотвращения разрыва мембраны ее помещают на твердую пористую пластинку (рис. 5).

Рис. 5. Схема установки для ультрафильтрации:

А – дисперсная система; В – воронка;

М – мембрана; П – пластина с отверстиями; У – ультрафильтрат

Ультрафильтрация позволяет быстрее очистить дисперсные систем от низкомолекулярных электролитов и неэлектролитов, чем это происходит при диализе. При ультрафильтрации достигают высокой степени очистки золя, периодически разбавляя последний водой.