- •Оглавление

- •1 Введение в функциональную электронику

- •Основные направления развития функциональной микроэлектроники

- •2 Оптоэлектроника и оптоэлектронные устройства

- •2.1 Оптоэлектронные приборы

- •2.1.1 Оптопары

- •2.1.2 Резисторные оптопары

- •2.1.3 Диодные оптопары

- •2.1.4 Транзисторные оптопары

- •2.1.5 Тиристорные оптопары

- •2.1.6 Оптоэлектронные микросхемы

- •2.1.7 Параметры оптопар

- •2.2 Оптическая память

- •2.2.1 Оптические запоминающие устройства

- •2.2.2 Оптические запоминающие среды

- •2.3 Основы интегральной оптики

- •2.4 Устройства и элементная база интегральной оптики

- •2.5 Оптические волокна: их типы и характеристики. Волноводы

- •2.6 Интегрально-оптические схемы

- •3. Функциональная полупроводниковая электроника, приборы с зарядовой связью.

- •3.1. Физические основы

- •3.1.1. Динамические неоднородности в полупроводниках

- •3.1.2. Континуальные среды

- •3.1.3. Генераторы динамических неоднородностей

- •3.1.4. Устройства управления динамическими неоднородностями

- •3.1.5. Детекторы динамических неоднородностей

- •3.2. Приборы и устройства функциональной полупроводниковой электроники

- •3.2.1. Аналоговые процессоры на пзс-структурах

- •3.2.2. Цифровые процессоры на пзс-структурах

- •3.2.3. Запоминающие устройства на пзс-структурах

- •3.2.4. Биспин-приборы

- •3.2.5. Приборы на волнах пространственного заряда

- •3.2.6. Ганновские приборы

- •4 Функциональная магнитоэлектроника, приборы и устройства функциональной магнитоэлектроники

- •4.1. Физические основы функциональной магнитоэлектроники

- •4.1.1. Динамические неоднородности в магнитоэлектронике

- •4.1.2. Континуальные среды

- •4.1.3. Генерация, детектирование и управление динамическими неоднородностями

- •4.2. Приборы и устройства функциональной магнитоэлектроники

- •4.2.1. Процессоры сигналов на цмд

- •4.2.2. Процессоры сигналов на мсв

- •4.2.3. Запоминающие устройства на цмд

- •4.2.4. Запоминающие устройства на магнитных вихрях

- •5. Функциональная акустоэлектроника и приборы функциональной акустоэлектроники

- •5.1. Физические основы

- •5.1.1. Динамические неоднородности

- •5.1.2. Континуальные среды

- •5.1.3. Генераторы динамических неоднородностей

- •2.1.4. Устройство управления динамическими неоднородностями

- •5.1.5. Детектирование динамических неоднородностей

- •5.2. Приборы функциональной акустоэлектроники

- •2.2.1. Линии задержки

- •5.2.2. Устройства частотной селекции

- •5.2.3. Генераторы на пав

- •5.2.4. Усилители

- •5.3. Нелинейные устройства

- •5.3.1. Физические основы

- •5.3.2. Конвольверы

- •5.3.3. Устройства памяти

- •5.3.4. Фурье-процессоры

- •5.4 Акустоэлектроника в системах связи

- •6. Физические основы квантовой электроники

- •6.1. Спонтанное и вынужденное излучение

- •6.2 Спектральные линии

- •6.3 Поглощение и усиление

- •6.4 Принципы работы лазера

- •6.5 Типы лазеров

- •6.5.1. Лазеры на основе конденсированных сред

- •6.5.1.1. Твердотельные лазеры

- •6.5.1.2. Полупроводниковые лазеры

- •6.5.1.3. Жидкостные лазеры

- •6.5.2 Газовые лазеры

- •6.5.2.1 Лазеры на нейтральных атомах

- •6.5.2.2 Ионные лазеры

- •6.5.2.3 Молекулярные лазеры

- •6.5.2.4 Эксимерные лазеры

- •6.5.2.5 Газодинамические лазеры

- •6.5.3 Химические лазеры

- •6.5.4 Лазеры на парах металла

- •6.5.5 Лазеры на свободных электронах

- •7. Функциональная диэлектрическая электроника

- •7.1. Физические основы

- •7.1.1. Динамические неоднородности

- •7.1.2. Континуальные среды

- •7.1.3. Генераторы динамических неоднородностей

- •7.1.4. Другие элементы приборов

- •7.2. Приборы и устройства функциональной диэлектрической электроники

- •7.2.1. Слоистые структуры

- •7.2.2. Устройства памяти

- •7.2.3. Процессоры

- •8 Функциональная молекулярная электроника

- •8.1 Физические основы

- •8.1.1. Динамические неоднородности

- •8.1.2. Континуальные среды

- •8.1.3. Другие элементы приборов

- •8.2. Молекулярные устройства

- •8.3. АВтоволновая электроника

5.4 Акустоэлектроника в системах связи

В приемопередающих устройствах и системах связи в диапазоне частот от 1 МГц до 10ГГц широко применяются акустоэлектронне устройства. К таким устройствам относятся спутниковое, кабельное, цифровое, сотовое телевидение, телевидение высокой четкости, а также подвижные, спутниковые, тропосферные и радиорелейные линии связи.

Условно можно отметить четыре группы акустоэлектронных устройств, применяемых в системах и устройствах связи.

Дуплексор для абонентских станций подвижных систем связи; резонаторные фильтры для односторонних и двусторонних пейджеров; резонаторы для радиоиндефикации автомобилей; резонаторные фильтры для защиты от несанкционированного доступа.

Фильтры с малым вносимым затуханием для оконечных каскадов приемопередающих устройств систем и средств связи; фильтры промежуточной частоты с малым вносимым затуханием; линии задержки с малым вносимым затуханием для маломощных приемников.

Фильтры для цифрового телевидения и цифровой радиосвязи; дисперсионные линии задержки; линии задержки для кодированного разделения каналов.

Конвольверы для широкополосных систем и средств связи.

Следует отметить, что акустоэлектронные устройства на ПАВ-приборах имеют перспективу улучшения массогабаритных и энергетических характеристик. Наметились следующие пути совершенствования акустоэлектронных устройств.

В области материалов – это использование тетрабората лития лангасита – новых перспектив материалов.

В области технологии:

Развитие технологии изготовления термокомпенсированных пленочных структур на пьезокристаллах с высоким коэффициентом электромеханической связи;

Переход на технологию получения субмикронных топологических структур;

Развитие технологии получения интегральных слоистых на основе алмазоподобных пленок;

Разработка методов автоматизированного проектирования акустоэлектронных устройств на основе новых технологий.

6. Физические основы квантовой электроники

6.1. Спонтанное и вынужденное излучение

Квантовая электроника является областью электроники, в которой исследуются явления генерации и усиления электромагнитных колебаний на основе эффекта вынужденного излучения, явления нелинейного взаимодействия мощного излучения с веществом, а также возможность создания квантовых электронных приборов и устройств — молекулярных генераторов (мазеров), квантовых генераторов (лазеров), усилителей, устройств нелинейного преобразования частот лазерного излучения.

В квантовой электронике используются физические явления, в которых основное участие принимают связанные электроны. Эти электроны входят в состав систем из атомов, молекул, отдельных кристаллов, континуальных сред всех агрегатных состояний вещества.

В соответствии с законами квантовой механики, энергия электрона, связанного в атоме, имеет ряд дискретных значений Е0, Е1,Е2, Е3, ... Еn,... Эти дискретные значения называются уровнями энергии. Весь набор разрешенных квантовой механикой уровней образует энергетический спектр атома. Основным уровнем Е0 назовем наименьший уровень. Все остальные уровни называются возбужденными.

Переход связанных электронов с одного уровня на другой сопряжен с излучением или поглощением электромагнитной энергии, частота которой определяется соотношением:

![]() (6.1)

(6.1)

где h — постоянная Планка, vij — частота излучения (поглощения) при квантовом переходе с уровня Еi, на уровень Еj.

Излучение и поглощение происходит отдельными порциями, квантами — фотонами: при поглощении фотона энергия атома увеличивается, при испускании фотона — уменьшается. При поглощении электрон переходит вверх на более высокий уровень, а при испускании фотона электрон совершает обратный переход вниз с уменьшением энергии атома. Такие скачкообразные переходы называют квантовыми переходами.

Различаются спонтанные (самопроизвольные) и вынужденные переходы.

При спонтанном квантовом переходе испускание фотона происходит вне зависимости от внешних факторов и воздействий на квантовую систему. При этом направление излучения и поляризация фотонов могут быть любыми.

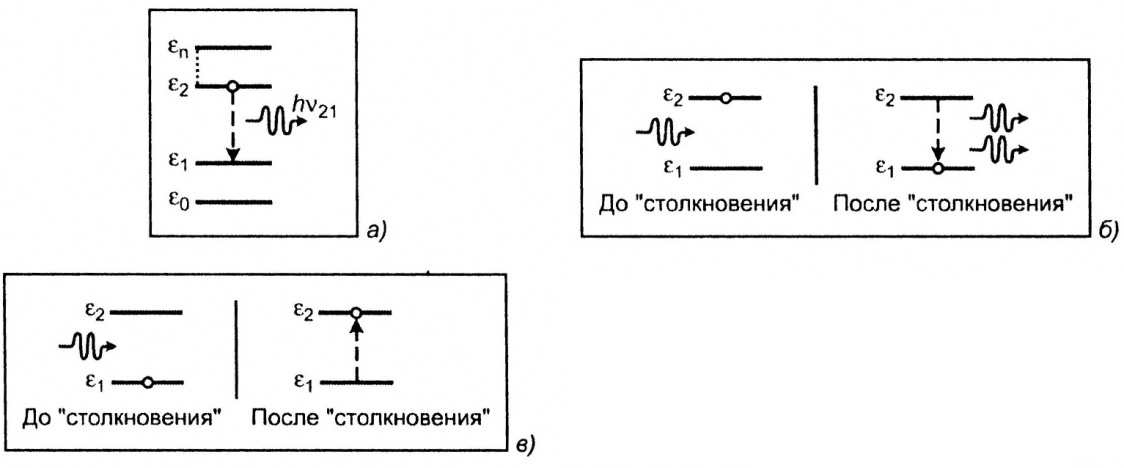

Вынужденный квантовый переход происходит под воздействием внешнего излучения частоты о, удовлетворяющего соотношению (6.1). При этом в процессе вынужденного излучения фотон имеет направление излучения и поляризацию, соответствующую этим же параметрам фотона стимулирующего излучения. Частота испущенного фотона в точности совпадаете частотой вынужденного излучения (Рисунок - 1.1).

Атом находится в возбужденном состоянии некоторое время т и скачкообразно переходит в невозбужденное состояние. Если предположить, что время жизни на возбужденном уровне составляет τi то при большом числе возбужденных частиц Ni, это время убывает по закону

![]() (6.2)

(6.2)

где N0 — общее число частиц, t — текущее время, τi — время, за которое число возбужденных частиц Ni, убывает в е раз.

Частицы, потерявшие энергию и испустив фотон, могут вновь возбуждаться и переходить на уровень Еi. Чем меньше τi, тем чаще будут испускаться фотоны.

Величина

![]() называется вероятностью спонтанного

испускания с уровня Ei и определяет

среднее число фотонов, испускаемых

одной частицей за 1 с.

называется вероятностью спонтанного

испускания с уровня Ei и определяет

среднее число фотонов, испускаемых

одной частицей за 1 с.

При спонтанном переходе с уровня Е2 на Е] величина А21 называется вероятностью перехода. Полная вероятность Аi спонтанного испускания с уровня Еi на любой другой уровень равна сумме вероятностей отдельных спонтанных переходов:

![]() (6.3)

(6.3)

где Аi,к— коэффициент Эйнштейна для спонтанного испускания. Типичное время жизни возбужденных атомов составляет ~10-8с.

Рисунок - 6.1. Квантовые переходы: а — спонтанный переход между уровнями Е1 и E2 с генерацией фотона: б — вынужденный переход вниз с увеличением числа фотонов; в — вынужденный переход вверх с поглощением фотона

Вынужденные

квантовые переходы генерируют фотоны,

которые являются копией фотонов,

стимулирующих усиление электромагнитного

излучения. Число вынужденных квантовых

переходов пропорционально плотности

излучения ρv на частоте

![]() .

.

Число фотонов Nk,i поглощенных 1 см3 за 1 с, пропорционально населенности пк нижнего уровня Ек и плотности излучения ρv:

![]() (6.4)

(6.4)

где Bk,i — коэффициент Эйнштейна для поглощения в квантовой системе. Этот коэффициент характеризует вероятность поглощения и равен числу фотонов, поглощаемых одной частицей за 1 с, при приведенной плотности излучения ρv. Вынужденное излучение «характеризуется числом фотонов Nik, испущенных в 1 см3 за 1 с:

![]() (6.5)

(6.5)

где Вiк — коэффициент Эйнштейна для вынужденного испускания, который характеризует вероятность вынужденного испускания. Этот коэффициент определяется числом фотонов, испускаемых в среднем одной частицей под действием излучения плотности ρv = 1 за 1 с.

Эйнштейн рассмотрел

равновесную систему, в которой число

фотонов, испускаемых в переходе Еi → Ек

с частотой

![]() равно числу фотонов той же частоты v,

поглощаемых при обратном квантовом

переходе Ек → Ei. Тогда:

равно числу фотонов той же частоты v,

поглощаемых при обратном квантовом

переходе Ек → Ei. Тогда:

![]()

![]()

Равновесная плотность излучения ρv связана с коэффициентами Эйнштейна следующими соотношениями:

(1.6)

(1.6)

где gi, и gk — степени вырождения уровней Ei и Ек, соответственно, с— скорость света,

коэффициент

![]() входит

в формулу Планка для плотности энергии

равновесного излучения.

входит

в формулу Планка для плотности энергии

равновесного излучения.

Вероятность излучаемых переходов зависит от свойств уровней Еi и Ек, между которыми осуществляются квантовые переходы.

В квантовой системе имеет место резонансное поглощение фотонов. Суть этого явления заключается в том, что если атом находится на нижнем уровне Еi и электромагнитное излучение содержит п фотонов частоты vik, то возможен переход атома на возбужденный уровень Ек. При этом поглощается фотон и число фотонов уменьшается и становится равным (п - 1). Другими словами, вынужденные переходы вверх приводят к поглощению электромагнитной энергии вещества.

Различают излучательные (дипольные, магнитные и квадрупольные переходы) и безызлучательные квантовые переходы. Излучательные переходы сопровождаются изменением дипольного момента Рiк, магнитного момента Мiк, квадрупольного момента Qiк, которые связаны с коэффициентами Эйнштейна.

При безызлучательных переходах изменение энергии квантовой системы связано с ее взаимодействием с другими квантовыми системами.

Среди квантовых переходов различают также разрешенные и запрещенные переходы. Если в какой-либо момент вероятность перехода отлична от нуля, то квантовый переход возможен. Если же в момент перехода его вероятность равна нулю, то квантовый переход невозможен и такой переход называется запрещенным.

В случае, когда квантовый переход с некоторого возбужденного уровня, называемого метастабильным, на более низкие уровни запрещен правилами отбора, то возбужденные состояния на таком уровне могут существовать довольно длительное время. Например, в рубине время жизни возбужденных атомов хрома на метастабильном уровне составляет ~10-3 с. Наличие долгоживущего метастабильного уровня позволяет создать на нем высокую населенность возбужденных состояний.