- •Раздел I

- •1. «Земля», которая в широком смысле означает все используемые в производственном процессе естественные ресурсы.

- •Раздел I. Экономическая система

- •Владение — частичное присвоение пользователем результата своего труда, созданного на не принадлежащих ему средствах производства (классический пример — арендатор).

- •Распоряжение представляет собой контроль собственника средств производства за их использованием (например, директивная деятельность государственных экономических ведомств).

- •Товар в

- •Раздел II

- •2 4 6 8 10 Рис. 4.5. Потребительское равновесие

- •6.1. Понятийный аппарат

- •Какое соотношение долгосрочных и краткосрочных инвестиций предпочтительнее для предпринимателя;

- •Каких отраслях максимальны долгосрочные, а в каких — максимальны квраткосрочные капиталовложения?

- •6.2. Постановка проблемы

- •Раздел 11. Система микроэкономики

- •6.4. Два вида издержек производства

- •Величина полученного результата

- •6.6. Вторая ступень анализа: средние издержки

- •8.3. Рыночный потенциал спроса

- •Спрос ►Предложение Рынок

- •5) Между продавцами (в итоге устанавливается средняя цена пред- ложеШй);

6.6. Вторая ступень анализа: средние издержки

Даже по конфигурации кривой валовых издержек видно, что рост объема производства вызывается непропорциональным приростом издержек. Это заставляет перейти к расчету самого точного и объективного показателя эффективности производства фирмы — к средним издержкам (АС), показывающим величину валовых издержек, приходящихся на единицу товарной продукции фирмы.

Методически переход к средним издержкам осуществляется следующим образом. Сначала рассчитывают постоянные издержки (FC) и переменные издержки ( VC), а затем общие издержки (ГС), равные сумме FC и VC, относят к количеству произведенной фирмой товарной продукции (Q):

ГС FC VC

Q Q + Q'

откуда получаем: АС - AFC + AVC.

Важность анализа и прогноза динамики средних издержек объясняется тем, что они предопределяют цену предложения и, таким образом, координатное положение точки рыночного равновесия.

Кривая средних издержек имеет «подковообразную» конфигурд цию, что объясняется изменением значимости постоянных и переду ных издержек по мере роста объема производства.

На начальной стадии производства средние издержки сводятся большей частью к постоянным, которых на этот момент в избытке — Щ сравнению с количеством товарной продукции. Поэтому наблюдаю^» высокие средние издержки при производстве минимума продукции (сек. тор А кривой средних издержек на рис. 6.5). Однако с развертывание^ производства ситуация меняется: средние постоянные издержки уменьшаются, а прирост продукции обгоняет рост средних переменных издержек. В результате суммирующая «средние постоянные» и «средние переменные» кривая средних издержек устремляется «вниз» (сектор Щ Но далее начинает сказываться предел производительности используемой технологии, и тогда для прироста каждой последующей единицы продукции приходится тратить все больше переменных затрат. Неудивительно, что кривая средних издержек теперь отражает динамику переменных издержек и потому вновь устремляется «вверх» (сектор С).

Динамика средних издержек является своеобразным компасом для разработки рыночной стратегии фирмы.

Во-первых, средние издержки позволяют определить общие издержки фирмы (умножением средних издержек на количество единиц произведенной товарной продукции, т.е. АСх Q).

Во-вторых, определенный на основе средних издержек стоимостной объем производства позволяет рассчитать величину чистой прибыли фирмы (в виде разности между реализованным и затратным объемами производства).

В-третьих, величина чистой прибыли фирмы показывает ее положение на данном рынке,' доходное, нулевое или критическое.

В рыночной экономике каждая отрасль народного хозяйства представлена совокупностью фирм с разными уровнем и структурой средних издержек.

С

Рис.

6.5. Кривая средних издержек

издержек производства:

TC-FC+ VC.

Если обе стороны равенства разделить почленно на объем выпускаемой продукции (0, получим средние издержки (средние общие издержки АТС):

АТС = AFC + AVC.

Кривая средних постоянных затрат (AFC) показывает, что средние постоянные затраты, т.е. постоянные затраты, приходящиеся на единицу продукции, с увеличением объема производства уменьшаются. Это и понятно: величина постоянных издержек производства не зависит от того, простаивает ли предприятие, выпускает ли оно продукцию в большом или малом объеме. Чем больше объем выпускаемой продукции, тем меньше доля постоянных издержек, приходящаяся на единицу продукции. Поскольку постоянные издержки неизменны при любом объеме производства, на графике начальная точка кривой AFC лежит на оси ординат и равна FC, при возрастающем значении Q кривая сдвигается вправо вниз, но никогда не пересечет ось абсцисс, потому что производство без постоянных издержек невозможно, т.е. AFC никогда не равно нулю.

Лекция

6. Издержки производства... Отразим

это

положение

на

графике (рис. 6.6).

AFC

О

О, 02

03

Рис.

6.6. Средние издержки производства: С —

издержки; Q — количество выпускаемой

продукции;

PC

— постоянные

издержки;

AFC

— средние

постоянные издержки;

AVC

— средние

переменные издержки;

АТС

— средние общие издержки;

МС

— предельные издержки

С

О

ными, обязательно наступит момент, начиная с которого каждый д0. полнительный работник станет производить меньший дополните д. ный продукт, приносить меньше дополнительной прибыли. При это*, уменьшатся средний продукт и средняя прибыль и увеличатся средние переменные издержки производства (на графике это находит выражение в том, что кривая средних переменных издержек A VC поворачивает вверх, пройдя свое минимальное значение в точке Q,). В этом проявляется закон убывающей отдачи — в данном случае — переменного фактора производства. Закон этот не носит абсолютного характера, он действует лишь при неизменных, кроме одного фактора (в данном случае, фактора труд) условиях производства. Понятно, что его действие несовместимо с ростом эффективности производства. Таким образом, кривая средних переменных затрат (AVC') отражает сначала снижение, а потом (после Qa) — рост средних переменных затрат.

Форма кривой средних издержек производства (АТС) определяется видом кривых средних постоянных издержек (AFC) и средних переменных издержек (AVC), поскольку указанные графики складываются.

На рисунке 6.6 есть еще одна кривая МС — кривая предельных издержек производства. Предельные издержки показывают, во что обойдется фирме увеличение производства на единицу продукции. Любая точка кривой МС отражает, какие дополнительные издержки придется понести фирме при увеличении производства еще на одну единицу. Кривая МС, достигнув минимума (точка Qt), поворачивает вверх и пересекает кривую AVC в точке ее минимума (Qz). Это и понятно: пока дополнительные, т.е. предельные издержки меньше величины средних издержек, средние издержки с выпуском каждой последующей единицы продукта снижаются. Но как только предельные издержки на единицу продукции перерастают размер средних, средние издержки начинают расти. Однако на отрезке от Q, до Qz рост A VC сопровождается снижением AFC (средние постоянные издержки всегда снижаются с ростом объема производства), потому средние общие издержки (АТС) на этом отрезке еще снижаются вплоть до точки Q3, где предельные издержки превысят средние общие.

Следовательно, кривая общих средних издержек АТС будет отра- лсать сначала снижение средних общих затрат на производство (до объема производства (2з)> затем повернет вверх, причем кривые АТС и МС никогда не пересекаются. Расстояние между ними будет определяться величиной средних постоянных затрат (AFC), которые никогда не равны нулю.

Предпринимателю очень важно следить за тенденцией изменения всех видов издержек, особенно предельных, чтобы максимизировать прибыль фирмы.

Определить границы прибыльного производства позволяет сопоставление предельных издержек (МС) (изменения издержек, вызванного увеличением объема производства на единицу продукции) и предельного дохода фирмы (MR) (изменения выручки фирмы опт роста производства на единицу продукции). Если прирост издержек превышает прирост дохода, т.е. MR —МС< 0, увеличение производства становится убыточным, даже если общая выручка фирмы продолжает расти. Следовательно, равенство MR = МС и определяет границу прибыльного объема производства. Предприниматель должен постоянно контролировать соотношение этих показателей. Бухгалтерские документы непосредственно этот процесс не отражают.

Этот же результат можно получить другим путем. Ведь прибыль есть не что иное, как разность между общей выручкой (772) и общими издержками производства (ТС):

TR- ТС = Величина прибыли.

Известно, что функция достигает максимума, если ее производная равна нулю, следовательно, разность между предельной выручкой (это и есть производная от 77?) и предельными издержками (это и есть производная от ТС) равна нулю:

MR - МС f О,

из чего следует, что MR = МС. Это и есть условие определения при- былемаксимизирующего выпуска.

6.7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ

Процесс производства есть целенаправленное потребление различных ресурсов (сырье, энергия, труд, оборудование и земля). Экономическое положение и поведение фирмы определяется тем, какое количество продукции она может произвести, маневрируя объемами используемых ею ресурсов.

Поскольку предприятие осуществляет производственный процесс, используя разные технологические способы и разные варианты организации производства, то и количество продукции, получаемое при одних и тех же затратах ресурсов, тоже может быть разным. Понятно, что фирма стремится найти такие варианты производства, которые при одинаковых затратах каждого вида ресурса обеспечивают создание максимума продукции. Зависимость количества производимой фир

мой продукции от объемов затрат ресурсов называется производств ной функцией, помогающей рассчитать максимальный объем np^ водимой фирмой продукции при данных объемах использования производственных ресурсов.

Приведем пример простейшего варианта производственной фу^ ции. Предположим, предприятие расходует единственный вид pecvn. са и производит из него единственный вид продукции. Математик ски это можно выразить так: фирма, затрачивая ресурс в количестве может произвести продукт в количестве q. В данном случае произвол ственная функция принимает следующий вид: q =■/ (х). Это значит что между х ч q существует прямая зависимость (здесь объем затр^ ресурса измеряется количеством потребленных единиц ресурса в еди- ницу времени, а объем выпуска — количеством единиц продукта в единицу времени).

График простейшей производственной функции представлен на рис. 6.7.

Рассматриваемый случай означает, что все точки, лежащие на кривой, соответствуют эффективным вариантам (в том числе точки А и В), тогда как точка С соответствует неэффективному, а точка D — недостижимому варианту.

Более сложный случай — рассмотрение производственной функции, зависящей от объемов двух потребляемых ресурсов (один ресурс обозначается х„ а другой — х2):

Анализ производственной функции двух аргументов представляет общий случай, когда используется множество различных видов ресурсов; обычно в такой функции показывается зависимость объема выпуска продукции от соотношения двух важнейших факторов производства — затрат труда (L) и затрат капитала (К):

Производственная

функция похожа на функцию полезности

в

теории потребления,

поскольку по отношению к ресурсам фирма

ведет себя как потребитель, и

производственная функция действительно

характеризует производство как

потребление ресурсов. Ш или иной набор

ресурсов полезен Щ

Ряс.

6.7.

Производственная функция в случае

единственного ресурса

производства постольку, поскольку позволяет получить соответствующий объем выпуска продукта. Следовательно, значения производственной функции выражают меру полезности для производств» соответствующего набора ресурсов. Но есть и принципиальное отличие производственной функции от потребительской полезности: «производственная полезность» имеет вполне определенную количественную меру — она определяется объемом производимой продукции.

Если увеличение затрат одного из ресурсов (при неизменных затратах другого) позволяет увеличить выход продукции, то такая производственная функция характеризуется возрастающей функцией каждого из своих аргументов.

Производственная функция, зависящая от двух аргументов, имеет наглядное выражение и сравнительно проста для расчетов.

В экономике используются производственные функции различных объектов — предприятия, отрасли, национального и мирового хозяйства.

В тех случаях, когда количество природных ресурсов, вовлекаемых в производственную деятельность, является переменным, то производственная функция включает третий аргумент — затраты природных ресурсов (N):

q=fiL,K,N)-

Теоретический подход требует каждый вид ресурса считать абсолютно однородным.

Используемая в теории производственная функция представляет собой функцию большого числа аргументов:

q=f(xux2, ...,*„).

Итак, производственной функцией называется зависимость между объемами затрачиваемых в производстве ресурсов и объемом выпускаемой продукции. Производственная функция может быть одно- факторной или многофакторной.

Особенностью производственной функции является непрерывный рост выпуска при увеличении затрачиваемого ресурса, но при этом каждая дополнительная единица ресурса дает все меньший прирост объема выпуска продукции. Этот факт отражает фундаментальное положение экономической теории, называемое законом убывающей эффективности.

Лекция 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ РЫНКА

Анализ рыночной экономики мы начали со спроса. И постущ»^ правильно: для любого человека спрос — дело понятное. Но созда товары и предлагает их потребителю производитель. Совокупное^ товаров, выносимых им на рынок, и образует предложение, а назнач» емая производителями цена есть цена предложения.

7.1. СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение, как и спрос, — самостоятельная сфера рыночной экономики, с особой экономической логикой поведения ее участии, ков. Понять эту логику позволяет анализ связи рыночной цены и величины предложения.

То , что сегодня в экономической теорий обозначается как «предложение», настолько многообразно, что с трудом поддается даже самой общей классификации. В настоящее время в предложении принято выделять пять групп товаров (услуг): сырье (ресурсы), товары производственного назначения (оборудование), труд (наемный)Ука- питал (производительный и денежный), товары потребительского назначения, включая изделия длительного пользования (наприме- р, автомобили, холодильники; телевизоры, стиральные машины, одежда, мебель); изделия краткосрочного пользования (например, продукты питания, косметика); услуги (действия, в ходе которых достигается полезный эффект: например, парикмахерские, рестораны, туризм).

Состав предложения постоянно изменяется, объем увеличивается, обновляется, включая все новые товары (информация, лицензии, патенты, ноу-хау). И каждый товар порождает свой особый рынок.

7.2. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Согласно закону предложения, величина предложения прямо зависит от направления изменения уровня цены. Закон предложения - это реакция величины предложения на динамику цены: повышение цены стимулирует рост величины предложения, а снижение, наоборот, — уменьшение величины предложения.

Графически закон предложения изображен на рис. 7.1. При росте цены кривая предложения будет подниматься вправо вверх (тогда как кривая спроса при росте цены — влево вверх), и наоборот: при сниже*

й цены кривая предложения будет падать влево вниз (а кривая спро- Й _ вправо вниз). Это отражает прямой характер зависимости пред- дояеения от изменения цены.

Рис.

7.1. Кривая предложения .

Здесь также следует строго различать «само предложение» и «величину предложения»; закон предложения характеризует влияние цены именно на величину предложения. Изменение же «самого» предложения выражается в сдвиге кривой вправо (при росте предложения) и влево (при падении предложения).

7.3. ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение — это все товары и платные услуги, предоставленные к непосредственной продаже.

Величина предложения зависит прежде всего от уровня конкуренции в данной отрасли. Если предложение превышает платежеспособную емкость спроса, то производители начинают соревнование за покупателя снижением цены. Зато при недостаточном предложении конкуренция возникает уже среди самих покупателей. ,

Величина и структура предложения отражают и налоговую политику государства: введение, например, налога на добавленную стоимость стимулирует производство менее трудоемкой продукции, а налоговые льготы способны увеличить предложение определенных товаров.

Связь производства и потребления опосредована в рыночной экономике особой отраслью — торговлей. Она тоже имеет специфические экономические интересы, поэтому на конкретной величине.

я и ши

ложения в каждый данный момент сказывается и политика торго

агентов. ^

7.4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подобно спросу предложение также можно характеризовать эластичное и неэластичное. Коэффициент ценовой эластичное * предложения рассчитывается как отношение процентного изменен величины предложения к вызвавшему его процентному изменена цены.

Для продавца более привлекательна ситуация неэластичного пред ложения, гарантирующая стабильность производства при резком изменении цены (не случайно кривые неэластичного спроса и неэластичного предложения очень близки). Поэтому часть предпринимателей озабочена не столько производством, сколько «переводом» эластичного предложения в неэластичное. Для этого имеется лишь один способ - искусственное ограничение объема производства, а следовательно и величины предложения. Однако это удается только при монополии производителя данного товара на рынке и отсутствии товаров-заменителей (субститутов).

Мы рассмотрели отдельно закон спроса и закон предложения. Но прежде чем приступить к анализу их взаимодействия, нам необходимо уяснить еще один вопрос.

И закон спроса, и закон предложения формулируются как зависимость спроса (предложения) от динамики цены. Но ведь очевидно, что должна также существовать и зависимость цены от динамики спроса (предложения). Почему же законы спроса и предложения представляют зависимость только от цены?

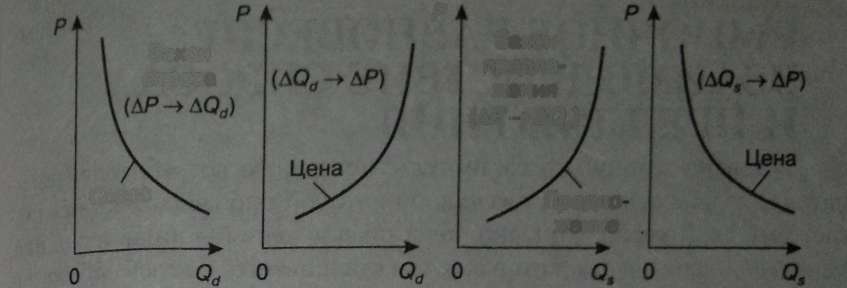

Для того чтобы ответить на вопрос, построим все четыре графика зависимостей (рис. 7.3). Мы видим, что кривая зависимости спроса от цены аналогична кривой зависимости цены от динамики предложения, а кривая зависимости предложения от динамики цены аналогична кривой зависимости цены от динамики спроса. Это значит, что зависимость цены от динамики величины спроса есть закон предложения, а зависимость цены от динамики величины предложения — есть закон спроса. Следовательно, закон спроса и закон предложения исчерпывают все варианты рассматриваемых зависимостей.

Предло жение

Рис. 7.2. Зависимость пены от динамики спроса (предложения)

Этот вывод позволяет дать более точную характеристику рассмотренных законов.

Закон спроса — это изменение величины спроса под влиянием не вообще цены, а цены предложения, назначаемой производителем. Следовательно, закон спроса характеризует рынок продавца.

Закон предложения — это изменение величины предложения под влиянием не вообще цены, а цены спроса, назначаемой покупателем. Таким образом, закон предложения характеризует рынок покупателя.

Спрос

Р

Закон

предложения (ДР->ДО.)

Закон

спроса

Лекция 8

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Согласно закону спроса, импульс поведению потребителя (n0Kv пателя) задает цена предложения, по которой производитель пред^. гает ему свой товар. Конечно, цена предложения — лишь исходна- начальная цена товара, которая затем сталкивается с ценой спроса т с той ценой, которую в состоянии и намерен уплатить потребитель Обычно между ними достигается компромисс в виде рыночной цещ товара, по которой он действительно продается и покупается. Сопа- сованную рыночную цену называют еще ценой равновесия, поскольку она находится на том уровне, когда продавец еще согласен продать а покупатель уже согласен купить.

8.1. ОБЩАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА

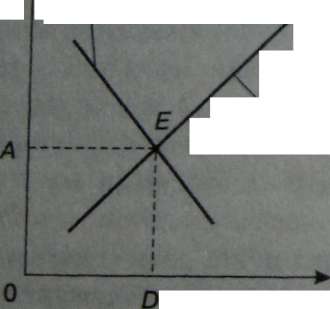

Механизм установления рыночной цены нам помогут уяснить рассмотренные ранее графики спроса и предложения. Оба графика качественно однородны. В каждом случае они отражают зависимость (проданного или купленного) товара от уровня цены. Эта однородность и позволяет их совместить (рис. 8.1).

Уровень пересечения кривых спроса и предложения (точка Е) и определяет величину рыночной цены равновесия. Это действительно равновесная, уравновешивающая цена, ибо любая иная «точка» означает диспропорцию между платежеспособным спросом и товарным пред-

Равновесная цена жестко «зафиксирована»:

а) по горизонтали — стремлением участников рынка к преодолению дефицита или перепроизводства (механизм — изменение количества товара);

б) по вертикали — стремлением к достижению предельной выгодности (механизм — изменение уровня цен).

ра

Кривая спроса

Кривая

предложения

Q(d,s)

Рис.

8.1.

Модель рыночного равновесия

Лекция 8. Рыночное равновесие... 91

й«1Нваюи|их в рыночной экономике систему стабильных равновесных

В модели классического рынка равновесная цена формируется «автоматически»: конкурентно-свободный (негосударственный и немонопольный) рынок посредством конкуренция внутри спроса, внутри предложения, а также между спросом и предложением способен самостоятельно (т.е. без регулирующего вмешательства социальных институтов) установить равновесие цены и тем самым преодолевать перепроизводство или дефицит.

Конкретные координаты точки равновесия на конкретном рынке зависят от соотношения величин спроса и предложения на данный товар.

Если точка равновесия на данный товар устанавливается соотношением ценоуправляемых величин спроса и предложения, то ее

' перемещение в рамках равновесия определяется изменением и самого спроса, и самого предложения под влиянием неценовых рыночных факторов.

Таинственность точки равновесия в том, что последняя может обнаружиться только на рынке, после производства, поэтому не все производители смогут реализовать предлагаемый ими товар. В способности «угадать» эту точку и заключается рыночный талант производителей и потребителей. Это самая большая загадка в экономике, ее анализом и предсказанием заняты все экономисты. В непредсказуемости точки равновесия, вынуждающей производителей и потребителей к постоянной экономической активности, лежат жизненные истоки экономики.

8.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ

В точке пересечения кривых спроса и предложения (Е на рис. 8.2) спрос и предложение действительно уравновешиваются, поскольку при такой цене будет «спрошено» ровно столько (0D), сколько «предложено» (0D), и наоборот. Словом, при цене равновесия величина спроса равна величине предложения.

Равновесная цена — самая важная для достижения эффективности экономики: по этой цене не будет произведено «лишних» товаров, на которые у покупателей нет денег и которые поэтому только злят своих производителей, принося им убытки, а не доходы (такую ситуацию экономисты называют «перепроизводством»); но товаров не будет произ-

ведено и меньше, когда часть покуп телей остается без товаров с «лицщ. ми» деньгами, становящимися из-3; этого раздражающими потребителе1 бумажками, на которые нельзя ниче го купить (такую ситуацию экономц. сты называют -«дефицитом»).

Если это так, то мы вправе пред. положить, что любой иной — неравно, весный уровень рыночной цены означает диспропорцию между величиной спроса и величиной предложения.

Рыночная цена может отклоняться от равновесного уровня под воздействием экономических и административных причин.

Экономические причины несовпадения спроса и предложения возникают в результате неконтроли- руемых участниками рынка экономических процессов (например, вытеснение конкуренции монополией, истощение природных ресурсов, необходимость обновления производственной базы), но такое «экономическое» отклонение спроса от предложения преодолевается самим рынком благодаря тому, что он обладает свойством саморегулирования.

Административные причины несовпадения спроса и предложения являются результатом волевого вмешательства государственных органов в экономику в целях оказания помощи отечественным производителям или потребителям. Преодолевать отрицательные последствия административного вмешательства гораздо сложнее прежде всего потому,! что многие люди убеждены в необходимости и полезности такой помощи. (Чтобы правильно разобраться в этом вопросе, вернемся к рис. 8.2.)

▲

Перепроизводство

Y

г

R

►

м

/

1 \ / , \ ж

1

X X 1 \ Ж

1

X

It

' 4 1

Дефицит

О

В D С Q(d,s)

Рис.

8.2. Перепроизводство и дефицит как

административная деформация равновесного

рынка

Эти приятные последствия видят все, но мало кто задумывается над дальнейшим. А ведь радующее покупателей и увеличивающее их число снижение рыночной цены «по приказу» (с OA до ОТ) одновременно уменьшит число продавцов за счет тех, кто уже не сможет производить и продавать по введенной низкой цене, так как у него затраты выше (низкая цена ОТ, как видно из рис. 8.2, вынуждает сократить производство данного товара с OD до ОВ).

Получается, что возросшей величине спроса (ОС) будет противостоять уменьшившаяся величина предложения (ОВ). Возникает разрушающий рынок товарный дефицит (на графике размер дефицита представлен отрезком ВС), а с ним — конкуренция покупателей, повышающая цену до ее равновесного уровня.

То же происходит, если цену насильно отклоняют в пользу производителей (от OA поднимают до ОК). В этом случае возрастает уже число продавцов, — за счет тех, кому стало выгодно производить по новой цене, так как теперь она перекрывает их высокие затраты. Следовательно, возрастает и величина предложения (к ОВ добавляется ВС). Но одновременно повышение рыночной цены (с OA до ОК) уменьшает число покупателей (с OD до ОВ) за счет тех, кому эта цена недоступна. В результате возросшей величине предложения (ОС) будет противостоять уменьшившийся спрос (ОВ). Возникает перепроизводство: товары есть, но по недоступной основной массе покупателей цене. Проигрывают, кстати, и производители, ибо при всем желании покупатели не способны приобрести больше, чем ОВ. В такой ситуации обязательно начнется конкуренция продавцов, которая вынудит их опустить цену до равновесного уровня.

Итак, элементарный анализ показывает, что административное, директивное регулирование цен разрушительно для рынка и невыгодно ни покупателям, ни продавцам.

Означает ли это, что государству вообще не следует вмешиваться в установление рыночных цен? Нет, не означает. Просто надо понимать, что такое вмешательство требует больших финансовых затрат, и только если у государства есть на это деньги, то тогда можно помогать потребителям (покупателям) и производителям (продавцам).

Что фактически означает «административное снижение цены»? То, что цена снижается за счет производителя — ему просто приказывают продавать дешевле. Для того чтобы отдать такой приказ, большого ума не надо. Историки могут рассказать удивительные случаи (начиная с Древнего Рима) о том, как многие правители издавали законы о «низких ценах». Но если затраты на производство товара, скажем, составляют 10 руб., а приказывают продавать его по 5 руб., кто

должен возместить производителю образующийся убыток в 5 pyg ? производитель? Нет, государство! Оно приказало продавать по ^ ким ценам, оно и должно возместить потери. Понятно, что в этой ации у государства должны быть деньги для такого возмещения ^

Таким образом, всякий раз, когда хотят угодить потребите и искусственно устанавливают более низкую, чем равновесная ^ то следствиями такого «благодеяния» могут быть только дефиц^.^' зорение производителей и «черный рынок» (ибо товаров меньше покупателей). ' ^

И нетрудно предугадать последствия установления низких ( шевых») цен — уменьшение числа производителей обусловит и F^ жение объема производства, начнется «охота» за товаром, в кото выиграют те, кто сможет переплатить. В результате конкуренция п купателей вновь фактически поднимет цену до уровня равновесн I (а при ажиотаже — еще выше). Возникнет хорошо известная старщ му поколению ситуация, когда на прилавке выставлены дешевые цен ники, а под прилавком сокрыты дорогие товары.

Короче говоря, желание чиновников помочь, например, потреби- телям, приказным установлением более низкой цены оборачивается для этих потребителей «теневым» ростом этой цены!

Попытаемся определить потери производителей, которые должно возместить государство, если оно требует снижения рыночной цены на данный товар (до уровня ОТ). Равновесная цена была равна Ц и по ней производители продавали OD; следовательно, общий объем выручки продавцов выражался площадью прямоугольника OAED. По административно-сниженной цене производители могут произвести и продать только ОВ\ значит, теперь общий объем выручки производителей сократится до площади ОТМВ. Эту разницу между «старой» и «новой» выручкой производителей (площадь TAEDBM) и должно возместить производителю государство.

У кого-то возникнут опасения: а если государство не будет требовать снижения цен, может, они тогда все время будут расти? Нет, не будут. Рынок устроен так, что если ему не мешать, а поддерживать увеличение числа продавцов и усиление конкуренции между ними, то цены непременно снизятся. Ведь самостоятельность и конкурент производителей — два главных инструмента, с помощью которых экономика удешевляет производство и тем снижает цены на производство Рассмотрим другой случай, когда государство решает поддержать отечественного производителя и повышает цены (например, введена

дополнительного налога на данный товар). Фактически это означа- СМ что теперь потребителю приказано покупать по более высокой цене, кчо должен оплатить разницу цен? Потребитель? Нет, государство! Оно иказало продавать по высоким ценам и обязано возместить потери требителей. Но у государства должны бьггь деньги для такого возме- ия (При неизменных условиях на нашем графике государство должно 111 платить потребителям деньги в том же размере AKLCDE). д Получается жесткая зависимость: сначала надо найти деньги для возмещения потерь производителей от помощи, оказываемой государством потребителям (и наоборот — иметь деньги для потребителей, которым становится плохо при оказании помощи производителям), только потом оказывать эту помощь. Государственное регулирование ен должно проводиться не за счет кошелька производителя или потребителя, а из государственного бюджета — кошелька всего общества.

Ускоренному возвращению рынка от «приказных» цен к равно- есным обычно препятствуют два обстоятельства: либо упорство чиновников, которым выгодно обогащающее их административное регулирование цен, либо монополизм продавца (а иногда монополизм покупателя), также заинтересованного в искусственном повышении (или понижении) цены.

Итак, при всем, казалось бы, необъятном диапазоне возможных цен купли-продажи они — на настоящем, свободном рынке, где происходит никем не ограничиваемая конкуренция (между продавцами, между покупателями, между продавцами и покупателями), — тяготеют к равновесному уровню.