- •2. Вербальна й невербальна поведінка консультанта.

- •3. Консультування обсесивних особистостей.

- •Особенности психологического консультирования при созависимости.

- •Очевиден недостаток адекватной критики и здорового стыда. Стыд приводит к социальной изоляции. В попытках скрыть "позор семьи" созависимые перестают ходить в гости и приглашать людей к себе.

- •Поведенческое направление (бихевиоризм)

- •Билет 23. 2. Трансактный анализ

- •Основным фактором динамики группы в продуктивной стадии развития является самораскрытие участников. Без него вообще невозможна психотерапевтическая работа.

- •1) По способу описания клиентской ситуации.

- •2) По способу репрезентации (заместительствования) элементов расстановки

- •3) По способу предъявления расстановки клиенту.

- •1. Выбор новой личности, к которой мы стремимся.

- •2. Использование всех имеющихся в распоряжении энергий.

- •3. Развитие недостающих (или недостаточно развитых) для формирования «идеальной модели» элементов личности.

- •4. Координация и соподчинение различных элементов психики, осознание гармонической целостной структуры личности.

Билет 23. 2. Трансактный анализ

Создателем этого метода психотерапии является американский психиатр Берн. Согласно его концепции, человек запрограммирован «ранними решениями» в отношении жизненной позиции. Он проживает свою жизнь по «сценарию», написанному при активном участии его близких, прежде всего родителей, принимает решения в настоящем, основанные на стереотипах, которые когда-то были необходимы для его психологического выживания, но теперь чаще всего бесполезны. Основная цель психотерапевтического процесса — реконструкция личности на основе пересмотра жизненных позиций, осознания непродуктивных стереотипов поведения, мешающих принятию адекватных настоящему моменту решений, формирование новой системы ценностей, исходя из собственных потребностей и возможностей.

Трансактный анализ включает в себя: 1) структурный анализ — анализ структуры личности; 2) анализ трансакций — вербальных и невербальных взаимодействий между людьми; 3) анализ психологических игр — скрытых трансакций, приводящих к желаемому исходу (выигрышу); 4) анализ сценария (скрипт-анализ) — индивидуального жизненного сценария, которому человек невольно следует.

Структура личности характеризуется наличием трех состояний Я: Родитель (Экстеропсихе), Ребенок (Археопсихе), Взрослый (Неопсихе). Подчеркивается, что Я-состояния — это не роли, исполняемые людьми, а феноменологические реальности, поведенческие стереотипы, провоцируемые актуальной ситуацией.

Родитель — это информация, полученная в детстве от родителей и других авторитетных лиц, это наставления, поучения, правила поведения, социальные нормы, запреты — информация из категории, как нужно и как нельзя вести себя в той или иной ситуации.

Ребенок — это эмотивное начало в человеке, которое может проявляться в двух видах. Естественный Ребенок включает в себя все импульсы, присущие ребенку: доверчивость, нежность, непосредственность, любопытство, творческую увлеченность, изобретательность. Благодаря этим чертам Естественный Ребенок приобретает большую ценность, независимо от возраста человека: он придает человеку обаяние и теплоту.

Взрослое Я-состояние — это способность индивида объективно оценивать действительность по информации, полученной в результате собственного опыта, и на основе этого принимать независимые, адекватные ситуации решения.

При взаимодействиях (трансакциях) людей могут включаться различные Я-состояния. Различают дополнительные, перекрестные и скрытые трансакции. Дополнительными называются трансакции, соответствующие ожиданиям контактирующих людей и отвечающие здоровым человеческим отношениям. Такие взаимодействия не конфликтогенны и могут продолжаться неограниченное время. Конфликтогенной способностью обладают перекрестные трансакции. В этих случаях на стимул дается неожиданная реакция, активизируется неподходящее Я-состояние.

Скрытые трансакции отличаются от предыдущих тем, что включают более двух Я-состояний, так как сообщение в них маскируется под социально приемлемым стимулом, но ответная реакция ожидается со стороны эффекта скрытого сообщения, что и составляет суть психологических игр. Когда продавец машин, улыбаясь, говорит своему клиенту: «Это наша самая великолепная спортивная модель, но она, наверное, слишком дорога для Вас», то его слова могут быть восприняты как Взрослым, так и Ребенком клиента. Когда их слышит Взрослый, ответ может быть таким: «Да, вы правы, учитывая то, сколько я получаю». В то же время Ребенок может ответить: «Я беру ее — это как раз то, что я хочу». Наиболее тонкие обманные ходы строятся с учетом человеческой потребности в признании.

Психологическая игра представляет собой серию следующих друг за другом дополнительных скрытых трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом. Это набор трансакций со скрытой мотивацией, серия ходов, содержащих ловушку, подвох. В качестве выигрыша выступает какое-либо определенное эмоциональное состояние, к которому игрок бессознательно стремится. Это далеко не всегда позитивное чувство, удовольствие или радость, чаще это неприятные ощущения, которые для игрока являются «любимыми» и которые он «коллекционирует». Например, в игре «Ударь меня» один из участников пытается вызвать у своего партнера неуважительную к себе реакцию. В книге Берна «Игры, в которые играют люди» описываются десятки игр. Их исполняют из Родительского Я-состояния, когда повторяют игру родителей; из Взрослого Я-состояния, когда они сознательно рассчитаны; из Детского Я-состояния, когда они основаны на ранних переживаниях, решениях и психологических позициях, которые ребенок занял в отношении себя и других в детстве.

Понятие психологической позиции является одним из основных. Известным пропагандистом его стал психиатр Харрис благодаря своей книге «Я о'кей — ты о'кей». Название книги выражает позицию, которой человек должен добиться в процессе трансактной терапии. Харрис различает 4, а Инглиш — 5 основных позиций.

Психологические позиции возникают не только в отношении себя и других, но и в отношении другого пола. Приняв психологическую позицию, личность старается укрепить ее, чтобы стабилизировать самооценку и сохранить свое восприятие окружающего мира. Психологическая позиция становится жизненной позицией, исходя из которой играют в игры и осуществляют жизненный сценарий. Например, женщина, которую в детстве третировал отец-алкоголик, принимает 2 позиции: «Я ничего не стою» (я не о'кей) и «Мужчины — это животные, которые будут обижать меня» (мужчины не о'кей). Исходя из этого, она выбирает людей, которые играют определенные роли, соответствующие ее жизненному сценарию. Так, она выходит замуж за «животное», к тому же алкоголика. В дополнение к этому на людях она играет в игру «Насильник»: привлекая мужчину беседой, пытается его соблазнить; если же он не поддается на это, она с возмущением отвергает его, еще раз убеждаясь, что «мужчины — это животные, которые хотят обидеть» ее (коллекционирование «любимых чувств»).

Сценарий — это жизненный план, напоминающий спектакль, который личность вынуждена играть. Он зависит от позиций, принятых в детстве, и записывается в детское Я-состояние через трансакции, происходящие между родителями и ребенком. Игры, в которые играют люди, являются частью сценария. Осознав свои позиции и игры, личность может понять свой жизненный сценарий. Анализ его является основной целью трансактного анализа. По Берну, почти вся человеческая деятельность запрограммирована жизненным сценарием, начинающимся в раннем детстве. Первоначально сценарий пишется невербально (позиции, принимаемые в детстве — «я о'кей», «я не о'кей», — записываются невербально), затем дети получают от родителей вербальные сценарные сообщения, которые могут относиться к общему жизненному плану («ты станешь знаменитым», «ты неудачник, ты никогда ничего не достигнешь»), а могут касаться различных сторон жизни человека: ребенку предписывается профессиональный сценарий («ты настоящий артист»), сценарий относительно своего пола и женитьбы-замужества («ты такой хилый, ты никогда не станешь настоящим мужчиной», «не рассчитывай со своими данными выйти замуж»), относительно образования, религии, спорта, увлечений и т. п. При этом родительские сценарные сообщения могут быть конструктивными, деструктивными (в крайних случаях — ведущими к самоубийству) и непродуктивными.

Трансактный анализ — это интеракционная психотерапия, которая проводится в групповой форме. Пациентов обучают основным понятиям, пониманию механизмов поведения и их расстройств. Психотерапевт и пациенты пользуются при этом доской и мелом. Целью работы является осознание членами группы того, в пределах какого Я-состояния они обычно функционируют (структурный анализ). Развивая это осознание, пациенты исследуют раннее программирование, послания (сообщения), которые они получали от родителей, и свои ранние решения в отношении собственного достоинства («я о'кей», «я не о'кей») и жизненной позиции.

Главная цель терапии, по Р. и М. Маклюр Голдинг, состоит в пересмотре ранних решений. Авторы отвергают представление Берна о том, что мы пассивно следуем сценарию и являемся жертвами раннего обусловливания, и полагают, что решения принимаются нами в ответ на реальные и воображаемые родительские послания и таким образом мы сами изначально создаем свой сценарий. Если было принято раннее решение, то с помощью различных психотерапевтических приемов члены группы могут заново пережить сцены раннего детства, оживить ситуации, в которых они приняли определенное пораженческое решение относительно себя и своей жизни, и в конце концов могут принять новое решение на интеллектуальном и эмоциональном уровне. Указанными авторами развит модифицированный вариант трансактного анализа, сочетающий свои принципы и приемы с гештальт-терапией, психодрамой и модификацией поведения.

Билет 23. 3. ОСОБЕННОСТИ БЕСЕДЫ С УМИРАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Отношение к смерти оказывает влияние на образ жизни. Стоики говорили, что смерть является важнейшим событием в жизни. Св. Августин мыслил сходным образом: "Только перед лицом смерти рождается самость человека". Итак, смерть является фактом жизни. Трудно принять мысль, что смерть может оказывать позитивное влияние на жизнь, потому что мы обычно смотрим на нее как на абсолютное зло. Однако, если хотя бы на мгновенье отказаться от мысли о смерти, жизнь сразу утратит свою интенсивность.

Неизлечимая болезнь неотвратимо приближает реальность смерти. Она существенно изменяет человеческую жизнь, и на этом фоне, как ни парадоксально, нередко появляются признаки "роста личности" (Yalom, 1980). Что же происходит при приближении смерти? В какой-то мере ответ на вопрос мы получаем в беседах с больными раком:

заново оцениваются приоритеты жизни — теряют значение всякие мелочи;

возникает чувство освобождение — не делается то, чего не хочется делать, т.е. теряют силу долженствования ("обязан", "необходимо" и т.п.);

усиливается сиюминутное ощущение жизни;

обостряется значимость элементарных жизненных событий (смена времен года, дождь, листопад и т.п.);

общение с любимыми людьми становится более глубоким;

уменьшается страх быть отвергнутым, возрастает желание рисковать.

Все эти изменения свидетельствуют об увеличении чувствительности неизлечимо больного человека, что предъявляет конкретные требования к тем, кто находится рядом с ним, — к близким, врачам, психологам. У больного возникают очень важные для него вопросы, которые он задает окружающим. Один из таких вопросов — "Скоро ли я умру?". Не существует единственно правильного ответа на этот вопрос, хотя можно говорить о более или менее универсальных принципах. В настоящее время рекомендуется большая ответственность в разговоре с пациентом о смерти. Прежде всего неплохо посоветовать ему привести в порядок жизненные дела (последние желания, завещание и т.п.). Можно не говорить пациенту прямо, что, возможно, он вскоре умрет: "Каждый должен быть готов к самому худшему, особенно тяжелобольной". Некоторые люди не склонны думать о завершении своих земных дел, потому что им кажется, что решение подобных проблем открывает дверь смерти. С ними можно обсудить проблему страха перед смертью.

Вопрос об откровенности с неизлечимо больным представляется одним из самых трудных. Существуют самые разные мнения на этот счет. Одни думают, что пациенту надо сказать всю правду, другие подчеркивают необходимость бережного отношения к тяжелобольному и ничего не говорят ему о приближающейся смерти, третьи считают, что следует вести себя так, как хочет пациент. Конечно, больной имеет право знать правду о своем реальном положении, и никому не позволено узурпировать его право, однако не стоит забывать, что "право знать" отнюдь не тождественно "обязанности знать". Право знания не равносильно выбору знания. Свобода пациента будет реальной только при ориентации на его желание обладать подлинным знанием. Тяжелобольной человек может и не желать знать что-либо конкретное о приближающейся смерти, и окружающие обязаны уважать его выбор. Очень часто знание того, что скоро наступит смерть, не облегчает состояния больного, и тогда даже лучше, если он меньше знает. Когда пациент категорически требует сказать, сколько ему осталось жить, представляя самые разные, нередко достаточно рациональные аргументы, окружающие должны стараться понять, почувствовать, что скрыто за этими словами. Часто безоглядная смелость является мнимой. Требуя высказать все до конца, пациент не очень представляет свою реакцию на жестокую правду. Иногда нетрудно заметить, что его требование носит скорее формальный характер и он вовсе не желает получить точный ответ, поскольку это лишает его надежды.

Последовательность реакций неизлечимо больных людей на приближающуюся смерть описывает модель Kubler-Ross:

Отрицание. При посещении разных врачей пациенты прежде всего надеются на отрицание диагноза. Действительное положение вещей скрывается как от семьи, так и от себя. Отрицание дает возможность увидеть несуществующий шанс, делает человека слепым к любым признакам смертельной опасности.

Злоба. Она чаще всего выражается вопросами: "Почему я?", "Почему это случилось со мной?", "Почему меня не услышал Бог?" и т.п.

Компромисс. На этой стадии стремятся как бы отложить приговор судьбы, изменяя свое поведение, образ жизни, отказываясь от разных удовольствий, и т.п.

Депрессия. Поняв неизбежность своего положения, постепенно теряют интерес к окружающему миру, испытывают грусть, горечь.

Адаптация. Смирение понимается как готовность спокойно встретить смерть.

Удельный вес отдельных стадий у разных людей значительно различается. Следует отметить, что через все эти стадии проходят и члены семьи, узнав о неизлечимой болезни близкого человека.

Важнейшей стадией преодоления страха смерти Bird (1973) считает отрицание. По его мнению, отрицание действует подобно морфию — не устраняя причины заболевания, оно уменьшает боль. "Отрицание облегчает душевные страдания за счет сокрытия реальности. Действие защитного механизма происходит бессознательно, его интенсивность и характер не у всех одинаковы. Иногда бестолковый доктор пытается бороться с психологической защитой пациентов, высмеивая абсурдность их фантазий (пациенты с неизлечимой болезнью порой усматривают признаки выздоровления, начинают строить далеко идущие планы и т.п.). На самом деле проявляется совершенно естественная и обоснованная реакция умирающего на страх смерти. "Развенчание" искаженной картины болезни уместно при других заболеваниях (например, отрицание болезни при инфаркте миокарда может стоить пациенту жизни).

С помощью отрицания создается иллюзия, что все обстоит хорошо. Однако отрицание ни в коем случае не означает, что пациент действительно не знает о приближении смерти. Скорее можно думать, что он выбирает незнание или, иначе говоря, предпочитает оставаться в неведении. На бессознательном уровне пациент чувствует, какова ситуация в действительности, но склонен игнорировать ее. Следует отметить, что использование отрицания бывает успешным, т.е. выполняет свои функции только тогда, когда никто из окружающих людей не использует этот механизм защиты. Обычно же близкие умирающего, а иногда даже врачи, склонны игнорировать истинное положение дел, потому что тоже испытывают страх перед смертью и не знают, как разговаривать с человеком, которому осталось недолго жить. Тем самым они мешают пациенту воспользоваться механизмом отрицания. Когда окружающие начинают говорить о том, что все будет хорошо и пациент выздоровеет, тревожность у пациентов увеличивается, и часто такие "игры" близких становятся для него признаком полной безнадежности его состояния.

Умирающий человек способен понять свое положение и нередко хочет поговорить о своей болезни и приближении смерти, но только с теми, кто выслушивает его без поверхностных попыток утешить. Поэтому консультанту или врачу следует уметь квалифицированно разобраться в желаниях умирающего и связанных со смертью фантазиях и страхах. Это позволяет не только выслушать пациента, но и помочь ему поделиться мыслями о смерти, собственном негодовании и о том, что он потеряет вместе с жизнью. Консультант, по сути, способен побудить неизлечимо больного человека изведать жизнь до последнего мгновенья.

В заключение перечислим несколько важных принципов, которые следует учитывать консультанту в работе с умирающим человеком:

Очень часто люди умирают в одиночестве. Известное философское изречение: "Человек всегда умирает в одиночку" нередко понимают слишком буквально и оправдывают им защитное отгораживание от умирающего. Но страх смерти и боль становятся еще сильнее, если оставить человека одного. К умирающему нельзя относиться как к уже умершему. Его надо навещать и общаться с ним.

Следует внимательно выслушивать жалобы умирающего и заботливо удовлетворять его потребности.

На благо умирающему должны быть направлены усилия всех окружающих его людей. В общении с ним следует избегать поверхностного оптимизма, который вызывает подозрительность и недоверие.

Умирающие люди предпочитают больше говорить, чем выслушивать посетителей.

Речь умирающих часто бывает символичной. Для лучшего ее понимания необходимо расшифровывать смысл используемых символов. Обычно показательны жесты больного, рассказы и воспоминания, которыми он делится.

Не следует трактовать умирающего человека только как объект забот и сочувствия. Нередко окружающие с самыми лучшими намерениями пытаются решить, что лучше для умирающего. Однако чрезмерное принятие на себя ответственности уменьшает диапазон самостоятельности пациента. Вместо этого следует выслушать его, позволить ему участвовать в принятии решений о лечении, посетителях и т.п.

Самое большее, чем может воспользоваться умирающий человек, — это наша личность. Конечно, мы не представляем собой идеальное средство помощи, но все же наилучшим образом соответствующее данной ситуации. Пребывание с умирающим требует простой человеческой отзывчивости, которую мы обязаны проявить.

Психологам и врачам следует признаться в своих сомнениях, чувстве вины, ущемленном нарциссизме и мыслях о собственной смерти.

Персоналу, работающему с умирающим и его близкими, тоже необходима существенная помощь. С ними прежде всего следует говорить об осознанном смирении с чувствами вины и бессилия. Медикам важно преодолеть унижение профессионального достоинства. Такое чувство довольно часто встречается среди врачей, для которых смерть пациента в определенном смысле является профессиональной катастрофой.

Билет 24. 1. Невербальное общение

В общении люди непрерывно передают информацию друг другу не только посредством речи, но и выражением лица, движениями тела, установлением дистанции и т.п. Таким образом, при совместном пребывании мы никак не можем избежать общения. Мы высказываем, как чувствуем себя, что думаем, как хотели бы поступить, не произнося ни слова. Невербальное поведение человека очень существенно в процессе общения. В консультировании мы также посылаем клиентам невербальные сообщения и "считываем" их невербальные реакции. Крайне важно, чтобы консультант отмечал невербальные послания клиентов, реагировал на них и одновременно осознавал влияние своего невербального поведения на клиентов.

Gazda с соавт. (1984) распределил невербальные реакции на четыре основные модальности. Такое структурирование помогает лучшему осознанию невербального поведения и наблюдению за ним.

Невербальное поведение и структурирование времени.

опознание — замедленное реагирование на сообщения партнера;

приоритеты — относительное время обсуждения отдельных тем.

Невербальное общение с использованием тела.

контакт глаз — существенно, сколько времени и каким образом партнеры смотрят друг на друга в период беседы; контакт глаз в большой мере зависит от культурных факторов, например, в некоторых культурах контакта глаз избегают из уважения; особенно важен контакт глаз для регулирования консультативного взаимодействия; при оценке контакта глаз следует обращать внимание на:

рассматривание специфических объектов,

смотрение вниз,

рассматривание консультанта вызывающим пристальным взглядом,

"бегающий" с объекта на объект взгляд,

отвод глаз от консультанта, когда он посматривает на клиента,

закрытие глаз руками,

частоту задержки взгляда вблизи консультанта;

глаза — "сверкание" и блеск глаз, слезы в глазах, "расширение глаз", позиция бровей указывают на взволнованность клиента;

кожа — имеет значение состояние кожных покровов: бледность, покраснение, "гусиная кожа";

поза — может служить показателем настороженности или физической усталости, свидетельствовать о самозащите (например, скрещенные руки или ноги);

выражение лица — это, пожалуй, самый главный невербальный "ключ" консультирования; Knapp (1973) пишет: "У лица большой потенциал общения. Оно передает эмоциональное состояние; отражает межличностные установки; служит средством обратной связи для партнеров по общению и наряду с речью является главнейшим источником передачи информации". В интерпретации выражения лица играют роль: застывшее выражение, наморщенный лоб, насупленные брови, улыбка и смех (Ф. Достоевский говорил: "Характер человека значительно лучше можно узнать по его смеху, чем из скучного психологического исследования"); невротичному индивиду очень трудно смеяться — он может глумиться, быть ироничным или саркастичным, однако не способен искренне смеяться, у него грустное лицо; консультант должен уметь прочесть на лице клиента радость, боль и страх, а также как одни чувства маскируются другими;

руки и жесты — движения рук и других частей тела часто носят символический характер, могут указывать на что-то неладное;

манипулирование своим телом — проявляется в кусании ногтей, хрустении суставами, выдергивании волос;

монотонное поведение нередко представляет собой признак нервозности — это притопывание ногами, постукивание пальцами, кручение предметов и игры с пуговицами;

командные сигналы — держание пальца у губ (приглашение молчать), указывание пальцем, пожимание плечами, кивание головой, подмигивание;

прикосновение — может представлять проявление дружеских чувств или сексуальности.

Говоря о невербальном общении с использованием тела, следует упомянуть о выделенных Elman и Friesen (1969; цит. по Gelso, Fretz, 1992) четырех типах движений тела:

символы, заменяющие слова, например, помахивание рукой, означающее прощание;

сопровождающие речь демонстрации, которыми делается попытка объяснить то, что говорится;

регуляторы, дополняющие поток вербального взаимодействия, например: изменение позы, кивание головой и т.п.;

адаптеры, т.е. движения тела, которые не имеют осознанной целесообразности, однако часто отражают мысли и чувства, например, покусывание губ и др.

Невербальное общение посредством голоса:

тон голоса — монотонный, бесчувственный, с измененной модуляцией, строгий, нежный, ласковый, уверенный, слабый, нерешительный, дрожащий, напряженный;

темп речи — быстрый, умеренный, медленный;

громкость голоса — сильная, умеренная, тихая;

произношение — отчетливое, невнятное. Модальность голоса нередко выдает внутреннее отношение к высказыванию. Искренность проявляется в отчетливости голоса, смелость — в твердости голоса; неясная, слишком тихая речь часто означает нежелание общаться. По тону голоса можно определить и о чем идет речь, даже не понимая ее. Нервозность и эмоциональное замешательство лучше всего отражаются в голосе.

Невербальное общение и структурирование окружения:

дистанция — не всегда осознаваемое приближение к партнеру или стремление отдалиться от него — свидетельствует о выраженности желания углублять отношения;

предметы обстановки и оборудование комнаты;

одежда — едва ли "одежда делает человека", однако детали одежды правдиво расскажут многое об установках носящего ее человека, например, особенно большое внимание уделяют одежде, собираясь на консультативную встречу, беспокойные клиенты;

позиция в пространстве — эта модальность рассмотрена при обсуждении терапевтического климата.

Факторы невербального общения в значительной степени ответственны за эмоциональный настрой беседы. Когда невербальные символы сопровождают наши вербальные утверждения, они нередко модифицируют их смысл. Например, предложение: "Прошу, заходите", — может иметь разный смысл в зависимости от невербального поведения. Если мы встречаем клиента, глядя на него, пожимаем руку и произносим эти слова тепло и дружественно — смысл приглашения один, но он совсем иной, когда мы смотрим куда-то в сторону, не удостаивая клиента взглядом, и произносим приглашение равнодушно или, еще хуже, с ноткой раздражения или недовольства.

Разный смысл словам консультанта придают пара-речевые элементы (тон голоса, интервалы между словами, акценты, дикция, паузы, повторы, покашливание, различные "хм-м", "ага", "м-м-м", "ого-го" и т.п.).

Очень важно невербальное поведение клиента в ситуации консультирования. Прежде всего оно дает консультанту дополнительную информацию о мыслях и чувствах клиента. Нередко словами говорится одно, а тон голоса, выражение лица, поза тела раскрывают совсем другое содержание или другой смысл сказанного. Консультант должен обращать внимание на несоответствие вербального и невербального поведения клиентов и тем самым помогать им выразить реальные, подлинные чувства. Ориентация консультанта в невербальных реакциях увеличивает доверие клиентов. Клиенты приписывают консультанту глубокую наблюдательность или "шестое чувство" чаще всего в силу его умения "читать" невербальное поведение.

На невербальное поведение следует смотреть как на особый "ключ" к пониманию чувств и мотивов клиента. Однако неприемлемы слишком прямолинейные интерпретации, так как невербальные действия являются частью более широкого контекста поведения, и этот контекст придает им схожий или иной смысл. Даже одинаковые невербальные проявления могут означать разные вещи в зависимости от контекста. Например, контакт глаз предполагает дружественность, интимность, когда люди близки друг к другу; однако долгий взгляд на собеседника свидетельствует об агрессии, если отношения формальные. Сходным образом прикосновение может означать как заботу, так и стремление к интимности или доминированию. Кроме того, в представлениях о невербальном поведении существуют отчетливые межкультурные различия, которые необходимо учитывать, работая в мультикультурной среде.

Очень важно невербальное поведение самого консультанта, так как он тоже выражает невысказанные чувства и мысли, а это нередко понимает и клиент. Некоторые невербальные реакции мы все воспринимаем одинаково, потому что они приобрели характер социальной конвенции. Поэтому консультант должен контролировать свое невербальное поведение, чтобы превратить его в инструмент консультирования. Своим невербальным поведением консультант также развивает консультативный контакт, стремясь не якобы находиться с клиентом, но быть с ним в действительности, быть физически. В повседневной жизни можно найти множество примеров мнимого пребывания с другим человеком, что отражает распространенная реплика: "Ты не слушаешь, что я говорю!" Egan (1986) обозначил акронимом SOLER пять подлинных условий физического пребывания вместе:

Быть с клиентом с глазу на глаз (squarely). Физическая обстановка должна позволять консультанту и клиенту полностью видеть друг друга; она должна "говорить" клиенту: "Я доступен Вам; я сделал выбор быть с Вами".

Быть в открытой позе (open posture). Скрещенные руки и ноги обычно интерпретируются как оборонительная, безучастная и отступательная поза. И наоборот, открытая поза означает, что консультант готов принять все, что раскроет клиент. Конечно, скрещенные руки консультанта не обязательно означают то, что он "вышел" из контакта. Здесь главное, чтобы консультант постоянно спрашивал себя: "Насколько моя поза отражает открытость и доступность клиенту?"

Время от времени наклоняться (to lean) к клиенту. Когда консультант наклоняется в сторону клиента, он словно говорит: "Я с Вами, и мне интересно все, что Вы сейчас расскажете". Такой позой консультант выражает свою вовлеченность и участие в контакте. С другой стороны, не перестарайтесь, т.е. не приближайтесь к клиенту чрезмерно и слишком быстро, потому что это может возбудить тревогу, показаться требованием скорого и тесного контакта.

Поддерживать контакт глаз (eye contact) с клиентом, чтобы подчеркнуть внимание и заинтересованность, но контакт не должен быть непрерывным. В таком случае он становится похожим на надоедливое "вытаращивание" глаз на клиента. С другой стороны, если взгляд консультанта слишком часто "блуждает" в пространстве, не останавливаясь на клиенте, то создается впечатление уклонения от контакта.

Быть расслабленным (relaxed). Так как большинство клиентов волнуется в ситуации консультирования, важно, чтобы консультант не был напряжен и не увеличивал беспокойство клиента. Консультант должен естественно пользоваться своим телом (невербальное поведение), стараясь показать клиенту свою эмпатическую вовлеченность в консультативный контакт.

Билет 24. 2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии

Чувство неполноценности. У каждого индивидуума какие-то органы слабее других, что делает его более восприимчивым к болезням и поражениям именно этих органов. У каждого человека происходит заболевание именно того органа, который был менее развит, менее успешно функционировал и, в целом, был “неполноценным” от рождения. Организм пытается компенсировать свою слабость. Этот процесс имеет место в психологической сфере: у людей появляется субъективное чувство неполноценности, которое развивается из ощущения особенного психологического или социального бессилия. Чувство неполноценности берет истоки в детстве: ребенок переживает очень длительный период зависимости, этот опыт вызывает глубокие переживания неполноценности по сравнению с другими людьми в семейном окружении. Появление этого ощущения обозначает начало длительной борьбы за достижение превосходства над окружающими, что становится мотивационной силой в жизни человека. Чувство неполноценности может стать чрезмерным – комплекс неполноценности. Возникают три вида страдания: неполноценность органов, чрезмерная опека и отвержение со стороны родителей.

В качестве гиперкомпенсации появляется комплекс превосходства, выражающийся в тенденции преувеличивать свои физические, интеллектуальные или социальные способности. Комплекс превосходства – единый, фундаментальный мотив; это стремление является общим для всех и в норме и в патологии; как цель может принимать и негативное (слабая способность к адаптации) и позитивное (высокая способность к адаптации) направление. Стремление к превосходству связано с большими энергетическими затратами – уровень напряжения растет; это стремление проявляется как на уровне индивидуума, так и на уровне общества - человек стремится совершенствовать саму культуру общества.

Стиль жизни – жизненный план или путеводный образ. Он включает в себя уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, которые в совокупности определяют неповторимую картину существования индивидуума. Стиль жизни основан на усилиях, направляемых на преодоление чувства неполноценности и, благодаря этому, упрочивающих чувство превосходства; он закрепляется в возрасте 4-5 лет. Истинная форма стиля жизни может быть распознана только при условии знания, какие пути и способы используются для решения жизненных проблем: глобальные проблемы – работа, дружба и любовь, они взаимосвязаны. Установки, обусловленные стилями жизни:

Управляющий тип – самоуверенность и напористость, незначительный социальный интерес; люди активны, но не в социальном плане, установка превосходства над внешним миром, задачи решаются во враждебной, антисоциальной манере;

Берущий тип – паразитическое отношение к внешнему миру, удовлетворение большей части своих потребностей за счет других, такие люди обладают низкой активностью;

Избегающий тип – нет ни достаточного социального интереса, ни активности, такие люди больше опасаются неудач, чем стремятся к успеху;

Социально-полезный тип – “воплощение зрелости”, высокая степень социального интереса и высокий уровень активности, проявление истинной заботы о других, глобальные проблемы воспринимаются как основные жизненные задачи.

Социальный интерес. Необходимо рассматривать социально-культурный контекст жизни человека. Люди подчиняют свои личные потребности делу социальной пользы. Предпосылки социального интереса врожденные, требует развития и развивается в социальном окружении. Многие установки, сформированные в процессе материнского воспитания могут подавлять у ребенка чувство социального интереса. У отца должна быть позитивная установка по отношению к жене, работе и обществу, его сформированный социальный интерес должен проявляться в отношениях с детьми; он должен избегать социальной отгороженности и родительского авторитаризма. Жизнь человека ценна в той степени, в которой он способствует повышению ценности жизни других людей.

Творческое Я – стиль жизни формируется под влиянием творческих способностей личности, творческая сила отвечает за цель жизни, методы достижения цели, способствует развитию социального интереса, влияет на восприятие, память, фантазии и сны. Она делает каждого человека свободным, самоопределяющимся индивидуумом. Творческая сила – результат эволюции.

Порядок рождения – имеет решающее значение, особенно важно восприятие ситуации, что сопутствует определенной позиции. То есть от того, какое значение придаст ребенок сложившейся ситуации, зависит, как повлияет порядок его рождения на стиль жизни.

Первенец – он получает безграничную любовь и поддержку со стороны родителей, но после рождения второго ребенка может испытать сильное потрясение “монарха лишенного трона”. Он скорее всего консервативен, стремится к власти и предрасположен к лидерству.

Единственный ребенок – эта позиция может привести к сильному соперничеству с отцом. У него могут возникнуть трудности в общении и занятии социальной позиции, когда он окажется без поддержки со стороны семьи.

Второй (средний) ребенок – ему темп задается со стороны старших братьев или сестер. Вырастает соперничающим и честолюбивым, стремиться доказать, что он лучше, для чего использует как прямые, так и окольные методы; он ставит перед собой непомерные цели, что увеличивает возможность неудач.

Последний ребенок (самый младший) – не испытывает шока повержения с трона, окружен вниманием и заботой. Но у него большой стимул выделиться среди прочих братьев и сестер, в связи с чем такой ребенок может показать очень высокие результаты в отдельных видах деятельности.

Фикционный финализм. Поведение индивидуума подчиненно им же самим намеченным целям в отношении будущего. Основные цели – фикционные цели, их соотнесенность с реальностью невозможно ни проверить, ни подтвердить. Стремление к превосходству управляется выбранной фиктивной целью. Превосходство как фиктивная цель является результатом самостоятельно принятого решения, сформирована собственной творческой силой, что делает ее индивидуально-уникальной. Таким образом здесь стремление к превосходству является субъективно понимаемым идеалом, и когда фикционная цель ясна, то все последующие действия наполняются смыслом.

Невроз. Диагностически неоднозначный термин, охватывающий многочисленные поведенческие нарушения. Это естественное, логическое развитие индивидуума, сравнительно неактивного, эгоцентрически стремящегося к превосходству, имеющего задержку в развитии социального интереса. Наблюдается при наиболее пассивных, изнеженных стилях жизни. Люди, больны неврозом, избрали неправильный стиль жизни в основном по той причине, что в раннем детстве они или переносили физические страдания, или их чрезмерно опекали и баловали, или их отвергали. В таких условиях люди становятся повышенно тревожными, не чувствуют себя в безопасности, начинают развивать стратегию психологической защиты, чтобы справиться с чувством неполноценности. В перенапрягающихся ситуациях детства творческое Я создает “невротический” стиль жизни, ребенок выдвигает эгоистическую фиктивную цель. “Невротики ведут себя так, как если бы они жили в стране врагов”.

Лечение неврозов. Цели терапии – выявление ошибочных суждений о себе и о других, устранение ложных целей, формирование новых жизненных целей, которые помогут реализовать личностный потенциал. Понимание пациента – терапевт помогает пациенту достичь понимания фиктивных целей и стиля жизни пациента. Углубление самопонимания пациента – пациент должен прийти к определенному уровню понимания и принятия того, что он осознал. Усиление социального интереса – главная цель терапии, так как истинная причина заболевания – низкая способность к согласованному взаимодействию с другими. Терапевт обучает пациента межличностному контакту с окружающими, что способствует перенесению пробудившихся социальных чувств пациента на других людей. Это – через поощрение проявления социального сотрудничества у пациента, ослабление его чувства превосходства при одновременном росте социального интереса. Усиление социального интереса – переориентация и перевоспитание пациента.

Билет 24. 3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

В нашем обществе вследствие либерализации социальных норм по отношению к сексуальности, распространения книг и видеопродукции, пропагандирующих эротику и секс, сексуальное поведение становится все более свободным, тем не менее проблемы остаются и даже возникают новые. Например, некоторые люди переживают из-за несоответствия полового поведения тем стандартам, которые они видят на экране или о которых читают в книгах.

Основная причина сексуальных проблем кроется в психическом напряжении, тревожности, внутренних конфликтах, поскольку сексуальная сфера человека особенно чувствительна к эмоциональным стрессам. Раскрепощенность в отношении сексуальной жизни позволяет людям свободнее обращаться к специалистам по сексуальным проблемам и обсуждать их во время консультирования.

Термины "секс" и "сексуальность" часто используются как синонимы, но их значение различается. Это важно знать, если использовать данное понятие в своей профессиональной работе. Секс означает механическое осуществление полового акта. Сексуальность же охватывает всю гамму ощущений — от чувственного возбуждения до переживания интимности. В психологическом консультировании приходится чаще сталкиваться с сексуальными проблемами, хотя иногда клиенты желают обсудить и технические аспекты сексуальной жизни.

Консультирование при сексуальных проблемах предполагает понимание, что такое норма, патология и девиации сексуальной жизни. Рассмотрим вкратце содержание этих понятий.

Целью сексуального поведения, согласно нашим культурным нормам, являются осмысленные любовные отношения, доставляющие наслаждение и глубокое познание другого человека, избавляющие от сексуального напряжения и позволяющие иметь детей. Нормальная сексуальность охватывает широкий спектр полового поведения. Иногда даже трудно установить точную границу между нормальной и ненормальной сексуальностью. Расположение этой границы зависит от социокультурных, моральных и правовых норм. Кстати, они часто бывают архаичными и консервативными. Изменение социальных установок к формам выражения сексуальности приводит к новому представлению о сексуальной норме, которое нередко зависит от соглашения партнеров. Многие техники половых отношений считаются нормальными, если таковыми их признают оба партнера. Большинство специалистов причисляют к нормальному проявлению сексуальности мастурбацию (особенно в отрочестве), оральный секс, хотя существуют и противоположные мнения. Причины отклонений в сексуальности могут быть как психологическими, так и физическими. Следует отметить, что нарушенная сексуальность усугубляет другие проблемы, которые в свою очередь усиливают сексуальные расстройства.

Наиболее распространенное нарушение сексуальности у мужчин — импотенция, или половое бессилие, проявляющееся в невозможности достичь полной эрекции во время половых сношений. Как временное нарушение, импотенция встречается довольно часто — поданным некоторых авторов, в определенные периоды жизни ее претерпел почти каждый второй мужчина. С возрастом вероятность импотенции увеличивается. Импотенция вызывает острые переживания, особенно у молодых мужчин. Возникает заболевание в силу органических или психогенных факторов. В первом случае патогенное влияние может оказывать употребление гормональных препаратов, некоторые соматические заболевания, неврологические нарушения. Во втором случае нередко обнаруживается дисгармония отношений с партнершей, повышенная тревожность, хронические чувства вины и стыда; иногда половая функция блокируется в определенных ситуациях. Неудача в половых отношениях обычно вызывает острое чувство неполноценности, которое в свою очередь провоцирует последующие неудачи.

Другое встречающееся у мужчин нарушение — слишком ранняя эякуляция, т.е. извержение семени до или сразу после введения члена во влагалище. Причины преждевременной эякуляции, как правило, психогенные, чаще всего неразрешенные сексуальные конфликты, хотя иногда играет роль сильная усталость. Само нарушение вызывает постоянное чувство неполноценности у мужчин и сексуальную неудовлетворенность у женщин. Слишком ранняя эякуляция не позволяет партнерам одновременно достичь оргазма.

В некоторых случаях эякуляция вообще отсутствует или происходит без оргазма. Такого рода расстройства нередко возникают в результате воздействия некоторых лекарств и требуют тщательного медицинского обследования.

Наиболее распространенное нарушение женской сексуальности — фригидность, или половая холодность, важнейшая особенность которой — частичное или полное отсутствие сексуального удовлетворения. Это расстройство не препятствует возможности собственно половых отношений. Этиология фригидности чаще всего психогенная, связанная с отрицательными чувствами по отношению к сексуальному акту (прежний отрицательный опыт, неприемлемое поведение партнера и т.п.). Фригидности могут сопутствовать соматические расстройства, например вагинизм (непроизвольные спазмы стенок влагалища, мешающие введению полового члена), который, впрочем, тоже связывают с психологическими проблемами.

У обоих полов сексуальное нарушение может проявляться в форме гиперсексуальности. При этом расстройстве человека постоянно мучают мысли и фантазии сексуального характера, его одолевает половое влечение. Женскую гиперсексуальность иногда называют нимфоманией, мужскую - сатириазисом. Этиология гиперсексуальности чаще всего психогенная, но она может возникнуть на фоне эпилепсии и других неврологических заболеваний, а также в результате употребления амфетаминов и гормонов. В некоторых случаях гиперсексуальность обусловлена физиологическими изменениями во время менопауз и климактерического периода.

Под сексуальными отклонениями понимают социально неприемлемые формы сексуального поведения. Пока нет единого мнения о причинах сексуальных отклонений. Их происхождение объясняют органическими заболеваниями и генетическими факторами, нарушениями гормонального обмена, а также психическими травмами, особенно на раннем периоде развития.

Различают два типа сексуальных отклонений: по выбору объекта (фетишизм, педофилия, зоофилия и др.) и по цели сексуального влечения (трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, садизм, мазохизм и др.).

Фетишизм — возведение в культ сексуального объекта предметов одежды или частей тела возлюбленного. Обычно характерен для мужчин.

Педофилия — патологическое сексуальное влечение к детям. Обычно педофил имеет мазохистские наклонности и является импотентом. Ребенок трактуется как неугрожающий сексуальный объект.

Трансвестизм — сексуальное удовлетворение от переодевания в одежду противоположного пола или принятия роли лица другого пола. Чаще встречается среди мужчин. Этим лицам с детства свойственна недифференцированная половая идентификация.

Эксгибиционизм — сексуальное удовлетворение от демонстрирования своих половых органов перед лицами противоположного пола. Он означает компенсаторное стремление подтвердить свою сексуальность и чаще встречается у мужчин. Испуг жертвы — обязательное условие сексуального удовлетворения. Эксгибиционизму обычно сопутствует мастурбация.

Вуайеризм — половое отклонение, противоположное эксгибиционизму, когда удовлетворение наступает от наблюдения за обнаженным лицом противоположного пола. Это и является окончательной целью сексуальных устремлений.

Поскольку отношение к гомосексуализму во многих странах быстро меняется, его несколько выделяют среди сексуальных нарушений и отклонений. Гомосексуализмом называют половые контакты с лицами того же пола (женский гомосексуализм — лесбиянство). К гомосексуалистам относятся и бисексуалы, поддерживающие половые контакты с лицами обоих полов. Гомосексуализм довольно распространен (1-4% среди мужчин; 1-3% среди женщин). По-прежнему дискутируется вопрос, представляет ли гомосексуализм половое отклонение — часть специалистов относят его к социальным девиациям (в 1974 г. этой позиции придерживались большинство членов Американской ассоциации психиатров). Некоторые авторы рассматривают гомосексуализм в качестве нормального варианта сексуальной предрасположенности, и тогда становится неадекватным вопрос о его лечении и в консультировании можно лишь обсуждать проблему социальных предрассудков. Для большинства консультантов немалые трудности представляет непредвзятое выслушивание гомосексуалистов о проблемах их взаимоотношений с партнерами, хотя в действительности речь идет о тех же самых трудностях, которые встречаются при гетеросексуальных связях — ревность, конкуренция, доминирование, скука, неверность и т.п.

Как начинать беседу о сексуальных проблемах? Даже если эти проблемы являются основной причиной обращения, клиенты далеко не всегда прямо говорят о них. И консультант не всегда может свободно расспрашивать клиента об интимных сторонах его жизни. Поэтому изучение сексуальности клиента нередко начинается со стандартного вопроса и ответа или своеобразной игры консультанта и клиента: "Что Вы могли бы рассказать о своей половой жизни?" — "Все хорошо" или "Нормально". Однако консультант не должен удовлетворяться таким поверхностным ответом, необходимы уточняющие вопросы: "Что значит "хорошо"?", "Что является для Вас нормой в половой жизни?". Тем самым мы даем клиенту понять, что краткий ответ возможен, но недостаточен. Как упоминалось, даже если клиент обратился не из-за сексуальных расстройств, большинство психологических проблем тесно связаны с сексуальной сферой. Поэтому когда клиент ничего не говорит о своей сексуальности, консультант должен навести его на эту тему: "Вы ничего не рассказываете о своей сексуальной жизни". Такое замечание бывает более ценно, чем вопрос. Если клиент отвечает вопросом: "А что Вы хотите узнать?", замечание можно перефразировать в вопрос: "Почему Вы ничего не говорите о половой жизни?" При сопротивлении обсуждению подобных вопросов не следует оказывать давления, однако необходимо указать, что без такого обсуждения гораздо труднее понять другие проблемы.

Консультирование клиентов с сексуальными проблемами бывает трех видов: сексуальное просвещение, формирование адекватного сексуального поведения и сексотерапия. Различные аспекты консультирования Calderone (1976; цит. по: George, Cristiani, 1990) охарактеризовал следующим образом:

"Просвещение является процессом, в котором предоставляется фактическая информация о сексуальности и поощряется изменение установок по отношению к ней. Собственно консультирование заключается в помощи индивидам превратить свое сексуальное образование в социально ответственное сексуальное поведение. Во время терапии помогают осознать и устранить ненормальности в сексуальной жизни".

Сексуальное просвещение и собственно консультирование, как правило, происходят вместе.

При консультировании взрослых сексуальное просвещение подразумевает изменение установок по отношению к сексуальности. Проблемы часто возникают из-за превратных представлений о половой жизни, т.е. разного рода псевдоидей и мифов. Большинство людей имеют своеобразное представление о том, что является нормальным и ненормальным в половой жизни, и это понимание нередко обусловлено мифами. Многие мифы интерпретируют половой акт и распределение ролей в нем. Вот некоторые из них:

мужчина всегда стремится к половым отношениям, а женщина — нет;

мужчина по природе агрессивен, обладает сильной потенцией, а женщина обычно пассивна;

мужчина всегда должен быть инициатором половых отношений;

оба партнера должны одновременно испытывать оргазм;

у мужчины всегда должны быть эрекция и эякуляция;

мужчина не может повлиять на способность женщины испытывать оргазм;

половые отношения возможны лишь в определенное время при наличии определенных условий;

в сексе существуют приемлемые и неприемлемые позиции и т.д.

Некоторые люди руководствуются сексуальной мифологией и чувствуют себя несчастными, если их половая жизнь не соответствует стереотипным представлениям. Очень важно, чтобы сам консультант не находился под воздействием всяческих мифов.

Помощь клиентам в освобождении от мифов и стереотипов — очень важный аспект консультирования при сексуальных проблемах.

Консультант должен быть подготовлен к консультированию клиентов всех возрастных групп. Kirkpatrik (1975; цит. no: George, Cristiani, 1990) сформулировал девять правил сексологического консультирования:

Консультант не должен быть отягощен собственными сексуальными проблемами. Это необходимое условие для адекватного реагирования на соответствующие затруднения клиентов.

Консультант должен уметь свободно и открыто говорить о сексуальных проблемах, т.е. не употреблять обтекаемых выражений и правильно использовать сексологическую терминологию.

Консультант в некоторых случаях должен первым начать разговор о возможных сексуальных проблемах клиента, поскольку клиент может проявлять робость.

Консультант обязан уметь интерпретировать сексуальные проблемы, когда клиент представляет их в замаскированной форме.

Консультант должен быть хорошо осведомлен в различных вопросах сексуальности человека, чтобы предоставить клиентам соответствующую информацию (анатомия, психология полов, фармакология, контрацептивные средства).

Консультант должен иметь в виду при консультировании подростков и юношей, что их знания о сексуальности могут быть неполными и искаженными. Следует обратить особое внимание на ранние половые отношения, мастурбацию, использование предохранительных средств.

Консультант должен понимать пределы своих возможностей. Не следует заниматься сексотерапией без специальной подготовки.

Консультант обязан знать, в каких случаях направлять клиента к другим специалистам, и адреса этих специалистов.

Консультант должен отказаться от осуждающих оценок в отношении сексуального поведения и достоинств клиентов.

В лечении сексуальных нарушений пользуется популярностью сексотерапия, предложенная американскими учеными Masters и Johnson (1970). Хотя она по существу предназначена для пар, однако в последнее время применяется в качестве индивидуального и группового метода. Сексотерапия основывается на нескольких принципах:

ответственность за собственное поведение;

сексуальная раскрепощенность;

изучение разных форм сексуального поведения;

углубленное осознание при общении с противоположным полом своих чувств и фантазий;

структурная перестройка поведения.

Сексотерапия чаще всего применяется при импотенции (первичной и вторичной), слишком ранней или запоздалой эякуляции, нарушениях оргазма и вагинизме.

Билет 25. 1. Вербальное общение

Несмотря на значение невербального общения в консультировании, важнейшие события происходят на вербальном уровне. Суть вербального поведения консультанта составляют способы его реагирования в период консультирования, которые могут быть определены как основные техники. О них подробнее поговорим в четвертом разделе.

Слушание клиента

Обычно беседа двух людей бывает похожа на вербальный пинг-понг — собеседники говорят по очереди. Однако в консультировании и психотерапии все происходит иначе, особенно в начале беседы. Здесь вербальная активность консультанта должна быть минимальной, чтобы клиент смог сосредоточить внимание на раскрытии своих проблем и трудностей. Консультант должен не столько говорить, сколько выслушивать. Умение выслушать означает выражение искренней заинтересованности другим человеком.

Существуют два важных аспекта, связанных с этим умением. Во-первых, каждый человек испытывает потребность общаться с другим человеком по важным для него делам. Во-вторых, наша склонность поддерживать других или соглашаться с ними зависит от того, насколько они выслушивают нас. Можно смело утверждать, что качество отношений между людьми в немалой степени зависит от умения выслушать и услышать.

Однако существуют некоторые обстоятельства, мешающие внимательно выслушивать. Часто то, что говорит клиент, не соответствует установке консультанта, и он слушает невнимательно. Широко распространена манера, нередко и в консультировании, когда мы не столько слушаем собеседника, сколько реагируем на его сообщения, в мыслях заранее сформулировав реплики, ответы, вопросы и т.п. Это только видимость слушания. Одним из последствий социального обучения является избегание излишней информации о другом человеке, что иногда побуждает консультанта сопротивляться рассказу клиента о глубоко личных делах, а результат такого сопротивления — опять же невнимательное слушание. Порой рассказываемые клиентом события или затронутые темы вызывают неприятные чувства: тревогу, напряжение. Консультант, стремясь избежать неприятного состояния, может не услышать в повествовании некоторые важные подробности. Трудности выслушивания вызывают и клиенты, которые непрестанно жалуются на свои проблемы, особенно на соматические симптомы (например, психосоматические пациенты).

Выслушивание прежде всего представляет собой обратную связь с мыслями и чувствами клиента, побуждает клиента далее говорить о своей жизни, о ее затруднениях и проблемах. Если консультант внимателен, клиент, по словам Сох (1988), "заменяет точку в конце предложения запятой, и то, что казалось концом раскрытия, становится прелюдией к более глубокому откровению".

В любом случае правильное выслушивание — это активный процесс. Он, как говорит Bugental (1987), охватывает "все виды ощущений плюс интуиция, отражение и эмпатия". Имеется в виду огромное внимание к деталям, какими бы незначительными они ни были. Слушателю необходимо проявлять заинтересованность и понимание, однако не мешать рассказчику оставаться в потоке переживаний; консультант, слушающий клиента, должен быть раскрепощен и наблюдателен, чтобы услышанные признания порождали обильный ассоциативный поток. Возникающие ассоциации служат определенными "ключами" к пониманию проблем клиента. Но не следует цепляться за них, поскольку часть возникших ассоциаций и идей позднее не подтверждается и отбрасывается. Не нужно делиться с клиентом своими ассоциациями, потому что они могут быть абсолютно ошибочными. Ассоциации скорее — это руководство к дальнейшему выслушиванию, задаванию вопросов, поощрению клиента к "исследованию" новых областей субъективного мира. Активное слушание такого рода помогает увязывать отдельные фрагменты повествования клиента, вследствие чего и реализуется главная задача консультирования — понимание клиента.

William Osier (цит. по: Сох, 1988) любил говорить студентам: "Выслушивайте пациента, он говорит вам диагноз". Лучшего совета консультанту быть не может. О главном терапевтическом смысле правильного выслушивания и значении выслушивания для клиента красиво пишет С. Rogers (1969):

"В жизни я много раз неожиданно сталкивался с неразрешимыми проблемами, чувствовал себя идущим по кругу, наконец, проникнутый неполноценностью и безнадежностью, полагал, что нахожусь в психозе. В такие моменты я думал, что был бы счастлив, если бы удалось найти людей, которые выслушали бы меня и проявили глубину понимания. Чтобы они выслушивали без оценок и осуждения, не ставя диагноз. Я смог убедиться, что, если при психологическом дискомфорте кто-то выслушивает подобным образом, не принимая на себя ответственности и не стремясь сформировать отношение, чувствуешь себя безумно хорошо. Напряжение сразу спадает. Ранее пугавшие виновность, безнадежность, сумятица становятся приемлемой частью внутреннего мира. Когда меня выслушивали и слышали, я по-новому воспринимал свои переживания и мог продвигаться дальше. Вызывает удивление, что чувства, которые казались ужасными, становятся вполне терпимыми, когда кто-нибудь выслушает, неразрешимые проблемы представляются посильными. Я глубоко ценю чуткое, эмпатическое, внимательное выслушивание".

Акти́вное слу́шание (Эмпати́ческое слу́шание) — техника, применяемая в практике социально-психологического тренинга, психологического консультирования и психотерапии, позволяющая точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных переживаний и соображений.

Выделяют следующие приемы активного слушания:

Уточнение. Чтобы убедиться в точном понимании чувств и мыслей собеседника, слушатель время от времени просит дать дополнительные разъяснения.

Пересказ (парафраз). Слушатель своими словами кратко повторяет изложенное собеседником только что, выделяя и подчеркивая главные на его взгляд идеи и акценты. Используется и как подведение итогов. Тот, чьи слова были пересказаны, услышав свои идеи со стороны, может их скорректировать.

Развитие мысли. Слушатель подхватывает и продвигает далее ход основной мысли собеседника.

Сообщение о восприятии. Слушатель сообщает своему собеседнику о том, какое впечатление тот произвел в ходе общения. Например, «Вы говорите об очень важных для вас вещах».

Сообщение о восприятии себя. Слушатель сообщает своему собеседнику о том, как изменилось его состояние в результате слушания. Например, «Меня задели ваши слова».

Замечания о ходе беседы. Слушатель сообщает о том, как можно осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, мы достигли общего понимания проблемы».

Билет 25. 2. СКАЗКОТЕРАПИЯ

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром. К сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигнеева и т.д.

Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс как у детей, так и у взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо в сложной эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию общения.

Выделяют следующие коррекционные функции сказки: психологическую подготовку к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование физиологических и эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей физической активности.

Возможности работы со сказкой

1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок вызывают свободные ассоциации, которые касаются личной жизни клиента, и затем эти метафоры и ассоциации могут быть обсуждены.

2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в рисунке, и дальше возможен анализ полученного графического материала.

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что служит поводом к обсуждению ценностей поведения человека, выявляет систему оценок человека в категориях: хорошо - плохо.

4. Проигрывание эпизодов сказки. Проигрывание эпизодов дает возможность ребенку или взрослому почувствовать некоторые эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции.

5. Использование сказки как притчи-нравоучения. Подсказка с помощью метафоры варианта разрешения ситуации.

6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, работа со сказкой).

Привлекательность сказок для психокоррекции и развития личности ребенка заключается в следующем:

1. Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. События сказочной истории логичны, естественны, вытекают одно из другого, а ребенок усваивает причинно-следственные связи, существующие в мире.

2. Через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным опытом многих поколений. В сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы, которые переживает в своей жизни каждый человек: отделение от родителей; жизненный выбор; взаимопомощь; любовь; борьба добра со злом.

3. Отсутствие заданности в имени главного героя и месте сказочного события. Главный герой - это собирательный образ, и ребенку легче идентифицировать себя с героем сказки и стать участником сказочных событий.

4. Ореол тайн и волшебства, интригующий сюжет, неожиданное превращение героев - все это позволяет слушателю активно воспринимать и усваивать информацию, содержащуюся в сказках.

Основные приемы работы со сказкой

1. Анализ сказок. Цель - осознание, интерпретация того, что стоит за каждой сказочной ситуацией, конструкцией сюжета, поведением героев.

2. Рассказывание сказок. Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фантазии, воображения, способности к децентрированию.

3. Переписывание сказок. Переписывание и дописывание авторских и народных сказок имеет смысл тогда, когда ребенку, подростку или взрослому чем-то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, ситуаций, конец сказки и т.д.

4. Постановка сказок с помощью кукол.

Работа с куклами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявить.

5. Сочинение сказок.

Билет 25. 3. Этапы работы психотерапевтической группы

Каждая психотерапевтическая группа, как и жизнь человека, проходит определенные этапы, сменяющие друг друга. Конечно, невозможно точно отделить их друг от друга, тем не менее терапевт обязан представлять себе определенную схему развития группы. Хотя содержание работы группы в значительной степени зависит от теоретической ориентации терапевта, целей группы, принципов ее создания, однако закономерности развития всех групп схожи. Подобно тому, как в жизни каждого человека есть детство, отрочество, юность, зрелость и старость, эти этапы проходит и группа. Однако содержание этих этапов в каждом конкретном случае может значительно разниться.

Терапевту необходимо знать закономерности развития процесса терапевтической группы по нескольким причинам (G.Corey, 1990). Прежде всего они помогают выделить психотерапевтические факторы, которые на определенных этапах развития группы могут стимулировать или подавлять продуктивную работу. Знание упомянутых закономерностей позволяет максимально помочь участникам в достижении психотерапевтических целей. Зная, какие проблемы и кризисы могут возникнуть на конкретных этапах развития группы, терапевт более ясно представляет, когда и что ему делать. Имея представление о развитии группы, заранее можно предвидеть, чего можно ожидать от группы, и подготовиться к изменениям. Наконец, представление о развитии группы дает терапевту определенную перспективу, позволяющую продвигать работу группы в конструктивном направлении и, что еще важнее, передать это видение перспективы участникам группы.

Поскольку психотерапевтические группы независимо от их характера, как уже упоминалось, развиваются по довольно универсальным закономерностям, выделяемые большинством представителей групповой психотерапии условные этапы развития являются схожими. Зачастую различаются лишь названия этих этапов. C.A.Mahler (1969) выделил 5 стадий развития группы: формирования, вовлечения, переходную, рабочую и завершающую. C.Rogers (1970) выделил целых 15 стадий, однако их можно свести к 4-5 наиболее важным. J.L.Shapiro (1978) выделяет 4 основные фазы работы психотерапевтической группы: подготовки, усвоения важнейших правил, терапевтического воздействия и завершения. J.C.Hansen с сотр. (1980) описал 5 стадий: начала группы, конфликтов и конфронтации, формирования сплоченности, продуктивной работы и завершения. I.D.Yalom (1985) выделяет 3 важнейших этапа психотерапевтической группы – начальная стадия, во время которой участники стремятся сориентироваться в группе, найти ее смысл для себя и нередко бывают склонны к сопротивлению ее работе; вторая стадия – конфликтов и "борьбы за власть" в группе и третья – это стадия сплоченности, которой свойственно взаимное доверие и раскрытие участников.

Мы выделяем 4 основные стадии развития группы: начальную, которой свойственны поиск стиля работы, структуры, конкретизация личных целей, большая зависимость от терапевта; переходную, на которой решаются вопросы доминирования во взаимоотношениях и возникает особенно много конфликтов как между участниками, так и с терапевтом; продуктивную, когда через решение конфликтов участники движутся к заботе о гармонии взаимоотношений, когда они ради сплоченности группы отказываются от некоторых индивидуальных потребностей, когда ведется глубокий и зрелый анализ самих себя и взаимных отношений; и завершающую, на которой происходит консолидация группового опыта, оценка ее эффективности и эмоциональная подготовка к расставанию.

Особенности начальной стадии работы группы и задачи терапевта

Начальная стадия – это время, чтобы осмотреться и сориентироваться в группе, – участники пытаются разобраться в работе психотерапевтической группы, уточняют свои ожидания и цели, пробуют найти свое место в группе. В начале работы группы они решают две основные проблемы – как достигнуть своих целей в группе и как завязать отношения и общаться с другими участниками.

Вначале бывает трудно связать ход работы группы с ожидаемыми психотерапевтическими изменениями. Поэтому участники нередко спрашивают себя и терапевта: "Каким образом все это поможет мне?"

Еще не установившиеся нормы группы, неумение применить полученные на предварительной встрече знания в реальной жизни группы создают неопределенность и вызывают тревогу. Все это отражается в вопросах и сомнениях участников: "Что мы собираемся здесь делать?", "Когда начнется работа?", "Я не знаю, о чем должен говорить?" и др. Хотя речь идет о работе группы, однако никто точно не знает., что можно называть "работой". Ситуацию еще больше может осложнить пассивность терапевта.

Неопределенность ситуации делает общение на начальной стадии работы группы стереотипным, участники склонны демонстрировать свое социальное "Я". Как отмечает I.D.Yalom (1985), общение в группе напоминает беседу на званом обеде – участники пытаются проблемы обсуждать рационально, стараясь обходить болезненные и неприятные факты, придерживаются формального этикета во взаимоотношениях. В группе много говорится о вещах, которые по существу мало кого интересуют, однако создают впечатление "действия", "работы". Поскольку не обсуждаются темы, которые и привели участников в психотерапевтическую группу, общение постоянно пульсирует – все то замолкают, то начинают очень активно говорить, однако каждый о своем. Так "одеяло общения" каждый пытается натянуть на себя, хотя нередко в этих, на первый взгляд, казалось бы, пустых разговорах можно найти темы для дальнейшей работы психотерапевтической группы.

На начальной стадии работы группы межличностное общение более формально из-за тревоги и разных опасений участников. Большинству из них начало занятий в группе напоминает, говоря словами G.Corey (1990), "первые дни в зарубежной стране, язык которой не знаешь, когда необходимо срочно выучить минимум нужных фраз, чтобы можно было договориться". Перед участниками постоянно встают вопросы: "Могу ли я говорить здесь о своих проблемах? Достаточно ли безопасно здесь? Могу ли довериться этим людям? Кому я нравлюсь, а кому нет? Примут меня или отвергнут?" и т.д. Поскольку нет определенных ответов на эти вопросы, возникают разные опасения – боязнь показаться глупым, быть слишком открытым, узнать что-либо неприятное о себе, быть отвергнутым, стать объектом нападок и пр.

Неопределенность в начале работы группы вызывает негативные чувства участников. Одних раздражает то, что работа группы хаотична, нет ясного направления, что напрасно тратится время, других раздражают много говорящие или молчащие участники, иные скучают, так как абстрактные речи кажутся им неинтересными и бессмысленными. Терапевт в этой ситуации должен побуждать участников открыто выражать все эти чувства, так как в группе может стать нормой выражение только положительных эмоций.

Вышеназванные обстоятельства могут подтолкнуть некоторых участников к уходу из группы. Чаще всего это случается между первой и десятой встречами. Основные аргументы – "эта группа не для меня", "я не подхожу этой группе" или "групповая психотерапия не подходит мне". В таких случаях (а это случается практически в каждой группе) возникшие проблемы следует обсудить в группе или иногда во время индивидуальной встречи терапевта и участника.

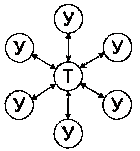

Большинство участников сознательно или неосознанно ответы на свои вопросы надеются получить от терапевта-Это хорошо видно на представленной B.Levine (1979) модели (рис. 2). Открыто или косвенно высказывается потребность в помощи терапевта, он воспринимается как источник удовлетворения основных потребностей в группе. На фоне таких чувств часто отвергается помощь других участников группы или же на нее не реагируют. За таким игнорированием других участников скрыта установка: "Как ты или я можем помочь друг другу, если у обоих есть проблемы? Мне интересны и важны только слова терапевта". Многие высказывания участников предназначаются терапевту, через него осуществляется их взаимное общение. Даже слова говорящих между собой участников в действительности предназначены для терапевта, по его реакции судят о своем поведении в группе. Итак, в начале работы группы большинство участников ответственность за ход группового процесса и его контроль склонны возложить на терапевта.

Т

– терапевт У – участник

Т

– терапевт У – участник

Рис. 2. Отношения между участниками на начальной стадии работы

На начальной стадии группы лидируют более агрессивные и беспокойные участники. Хотя активность участников следует приветствовать, однако в начале работы группы необходимо приостанавливать слишком много говорящих беспокойных участников, так как они нередко могут сказать больше, чем хотели бы. Чрезмерно раскрывшийся во время первых встреч группы участник может пропустить очередную встречу или вообще покинуть группу. Терапевту по возможности следует смягчать последствия такого неосторожного поведения – обобщать слишком личные самораскрытия, стимулировать ответные реакции других участников.

Когда на первых встречах появляется доброволец, желающий поговорить о своих трудностях, другие участники начинают активно их обсуждать, решать, щедро раздавать советы. Чаще всего советами и ограничивается помощь. С психотерапевтической точки зрения такое поведение непродуктивно, однако здесь более важны выражаемые посредством советов интерес друг к другу и желание заботиться, помогать.

На начальной стадии работы группы довольно много говорится о людях и ситуациях вне группы. Хотя участникам это может показаться важным, однако этим они скорее стремятся избежать разговора о себе и своих проблемах. Когда участники слишком много говорят о людях, с которыми связаны их жизненные проблемы, следует обратить внимание на ответственность их самих за свои проблемы, помочь связать их с ситуацией "здесь и теперь" (например, "Кто в группе напоминает тех людей?", "К кому в группе чувствуешь что-то подобное?" и др.)

Нередко в начале работы группы участники чувствуют себя безопаснее, когда находят сходство между собой, своими проблемами. Это психотерапевтически необходимо, потому что так участники группы "развенчивают" уникальность своих жизненных трудностей. Это им приносит первое облегчение ("не только со мной такое случается") и способствует возникновению сплоченности группы.

Иногда на начальном этапе работы группы, когда участники избегают говорить откровенно о себе, испытывают напряженность и тревогу, можно организовать одну-другую тематическую беседу, во время которой участники обсуждают конкретные темы. Это помогает им связывать свой личный опыт с опытом других участников, лучше выявлять субъективные позиции друг друга. Такая беседа может происходить спонтанно, однако можно и заранее договориться о теме беседы. Тематическую беседу терапевт обычно начинает кратким вступлением, затем участники обмениваются опытом, а в конце терапевт достаточно подробно обобщает их высказывания. Темы для таких бесед могут быть очень разными, например: без чего я не могу жить; чего боюсь; в чем упрекаю себя; чем огорчен(а); что хотел(а) бы исключить из своей жизни; смысл жизни; оптимизм и пессимизм; ответственность; какие свойства больше всего мешают мне в жизни и что я больше всего ценю в себе; что значит "хорошо чувствовать себя в жизни"; одиночество; отношения с авторитетами; как я высказываю неприятные вещи другим и как реагирую на высказанные мне другими неприятные вещи; как я решаю конфликты и т.д.

Обобщая, можно сформулировать следующие основные цели терапевта на начальной стадии работы группы:

поощрять формирование терапевтических норм группы;

учить участников ориентироваться в групповом процессе;

создавать безопасную, основанную на взаимном доверии атмосферу;

определить общие цели группы;

помочь участникам установить индивидуальные конкретные цели работы в группе;

поощрять участие всех в дискуссиях;

уменьшать зависимость участников от терапевта;

делиться с ними ответственностью за группу;

структурировать работу группы;

преодолевать сопротивление участников работе.

Особенности переходной стадии работы группы и задачи терапевта

Эта стадия означает переход группы к довольно бурному этапу жизни, которому свойственны конфликты, негативные переживания. Из-за этого могут усилиться тревога, страхи, сопротивление работе. Конфликты могут возникнуть как между участниками, так и между ними и терапевтом. В группе происходит процесс иерархизации, "борьба за власть", деление участников на активных и пассивных, доминирующих и подчиняющихся и др. В связи с этим появляется больше критических высказываний, отрицательных оценок и комментариев. Часты требования участников друг к другу – "должен", "обязан". Именно на этом этапе работы группы бывает самый большой "отсев" участников – из-за усилившегося напряжения, конфликтов и др.

Однако в процессе выяснения взаимоотношений, конфликтов происходит объединение участников группы в психотерапевтически потенциальный сплав, который и называется группой. Это неизбежная фаза жизни группы перед переходом в зрелую стадию работы. Не преодолев полосы кризиса и конфликтов отрочества, не становятся взрослыми.

Т

– терапевт У – участник

Т

– терапевт У – участник

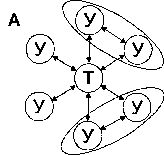

Рис. 3. Отношения между участниками на переходной стадии работы

B.Levine (1979) представил графическое обобщение переходной стадии группы (рис. 3, А и В). Для этой стадии характерна неравномерность отношений между участниками, появление подгрупп. Как уже упоминалось, одной из важнейших черт этой стадии является усиление тревоги и защитных реакций. Это отражается в вопросах и сомнениях участников:

Я пытаюсь ответить себе на вопрос, действительно ли эти люди понимают меня, интересую ли я их хоть сколько-нибудь?

Что из того, что я буду здесь говорить о себе? А возможно ли делать это вне группы? А что, если скажу больше, чем хотелось бы?

Я как будто стою перед дверью, но не хочу ее открывать, потому что боюсь того, что могу обнаружить за ней. Я боюсь открыть дверь в себя, потому что не уверен, смогу ли снова закрыть ее, если пожелаю. Я не знаю, понравится ли мне то, что смогу обнаружить там, и не знаю, как вы будете реагировать, если я покажу то, что есть во мне.

Как я могу приблизиться к этим людям? Насколько могу доверить им свои чувства?

Тревога связана со страхом "впускать" других участников в свой внутренний мир. Однако попытки участников раскрыться, показать более глубокие пласты своей жизни и являются вехами на пути в переходную стадию работы группы. На этом этапе участники часто колеблются между стремлением сохранить анонимность, чувствовать себя в безопасности и желанием рисковать, открыто реагируя на других и говоря о себе. Это желание тормозят психологическая защита и сопротивление работе группы, цель которых – уменьшение тревоги. Поэтому одна из важнейших задач терапевта – помочь участникам преодолеть эти барьеры, побуждать их как можно больше говорить о своих страхах, тревогах, однако осторожно, без насилия, уважая их самоопределение.

Обобщив основные задачи терапевта на переходной стадии работы, можно выделить следующие:

помочь участникам группы опознать истоки тревоги и говорить об этом;

помочь участникам увидеть их способы психологической защиты и сопротивления активному участию в группе и обсудить их;

учить участников открыто выявлять конфликты в группе и решать их;

учить участников принимать на себя часть ответственности за направление работы группы;

не защищаясь, неагрессивно реагировать на стремление участников конфликтовать с терапевтом – как с профессионалом и человеком;

помочь участникам стать более автономными и независимыми.

Особенности продуктивной стадии группы и задачи терапевта

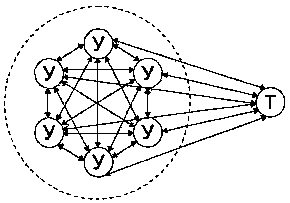

На этой стадии происходит продуктивный анализ проблем участников и реальное изменение себя и своего поведения, исходя из предпосылки, что никто иной, а только сам участник отвечает за свою жизнь. Как отмечает B.Levine (1979), в идеальном случае на этой стадии все общаются со всеми, а терапевт только изредка оказывает поддержку участникам. Идеальная модель таких взаимоотношений участников на этом этапе представлена на рис. 4 (B.Levine, 1979).

Это не значит, что в стадии продуктивной работы исчезает тревога, не возникают негативные чувства или конфликты. Однако участники не избегают их, а открыто выражают и обсуждают возникающие в группе проблемы.

Т