- •1. Понятие процесса адаптации и адаптивной системы

- •2. Классификация АдСу

- •3 Самонастраивающиеся системы со стабилизацией качества управления

- •4. Способы формирования эталонных характеристик системы

- •5. Снс стабилизации ачх с эталонной моделью

- •6. Снс с моделью и большим коэффициентом усиления

- •7. Градиентный метод синтеза снс с эталонной моделью

- •8. Метод синтеза снс с эталонной моделью на основе прямого метода Ляпунова

- •9. Метод синтеза снс на основе концепции обобщенного настраиваемого объекта (оно)

- •10. Снс с оптимизацией качества управления. Системы экстремального управления (сэу)

- •11. Сэу с принципом управления по возмущению и по отклонению

- •12. Метод синхронного детектирования. Сэу с синхронным детектированием

- •13. Метод производной по времени. Сэу с управлением по производной

- •14. Системы с адаптацией в особых фазовых состояниях. Нелинейные автоколебательные системы

- •15. Системы с адаптацией в особых фазовых состояниях. АдСу с переменной структурой

- •Понятие процесса адаптации и адаптивной системы.

10. Снс с оптимизацией качества управления. Системы экстремального управления (сэу)

Задачей самонастраивающейся системы со стабилизацией качества управления является достижение заданного значения показателя качества работы системы. Задачей адаптивной системы с оптимизацией качества является нахождение и поддержание некоторого экстремального значения показателя качества в условиях воздействия возмущений, причем это экстремальное значение заранее не задается и неизвестно. Такие адаптивные системы называют еще системами экстремального управления (СЭУ).

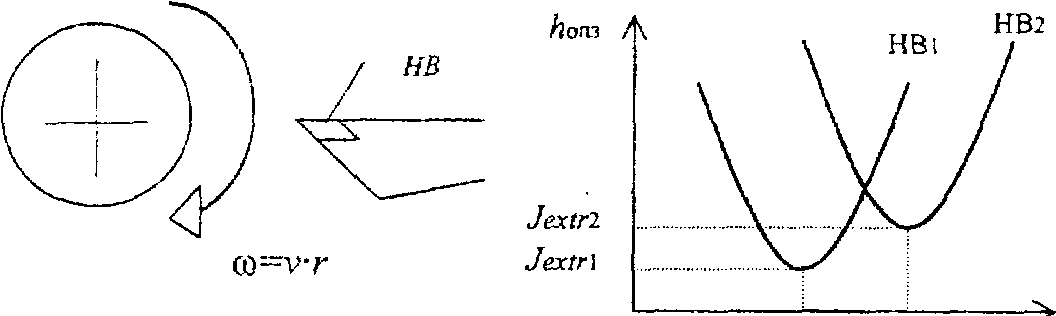

Рассмотрим следующий пример. Пусть в качестве объекта управления выступает технологический процесс токарной обработки. Показателем качества работы J системы управления таким объектом может служить износ режущего инструмента по задней поверхности hoп3, а управляющим воздействием - скорость резания V.

Технологическими исследованиями установлено, что зависимость hoп3 от V имеет экстремальный характер, причем точка экстремума может смещаться под действием возмущений, например при изменении твердости обрабатываемого материала НВ.

Задачей управления в данном случае будет нахождение и поддержание с заданной точностью экстремального значения J= hoп3(V).

И в общем случае задачей СЭУ является автоматическое нахождение и поддержание с необходимой точностью экстремума заданного показателя качества J.

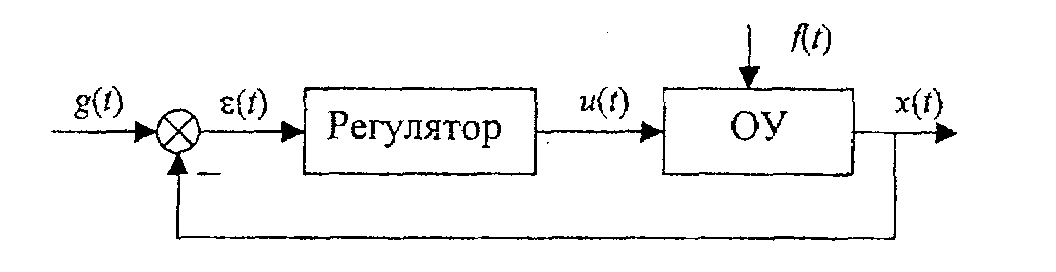

Отметим, что задачей обычной замкнутой САУ является сведение ошибки управления ε(t) к нулю (рис. 3.14).

Рис. 3.14

Если:

-![]() то

такая система называется системой

стабилизации;

то

такая система называется системой

стабилизации;

-![]() (известная

функция времени)

-

системой программного управления;

(известная

функция времени)

-

системой программного управления;

-

![]() (неизвестная

функция времени)

-

следящей системой.

(неизвестная

функция времени)

-

следящей системой.

В

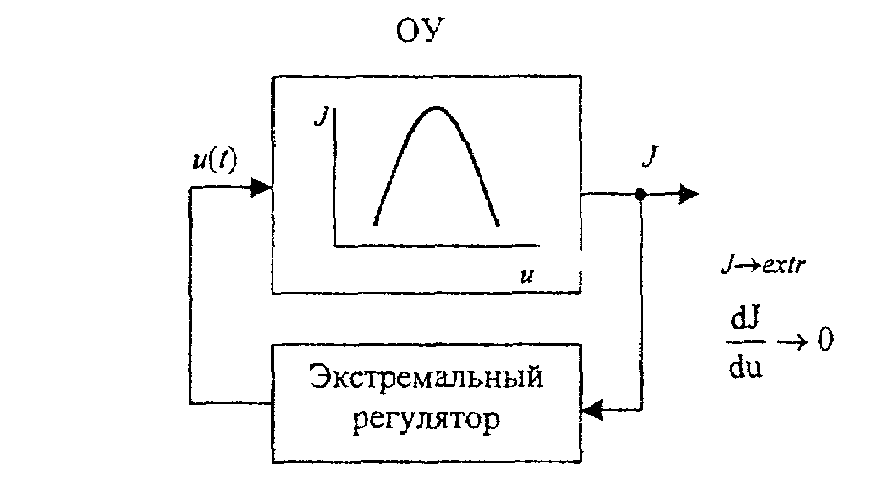

СЭУ управление происходит иначе. ОУ СЭУ

-

объект с экстремальными характеристиками

(в простейшем случае статическими).

В качестве ошибки управления здесь

выступает отклонение J

от его экстремального значения (в

конечной форме) или производная -

![]() (в

дифференциальной форме), где u

-

управляющее воздействие на экстремальный

ОУ.

(в

дифференциальной форме), где u

-

управляющее воздействие на экстремальный

ОУ.

Случаи, в которых применение СЭУ нецелесообразно:

- экстремум неподвижен на плоскости;

- экстремум перемещается по вертикали.

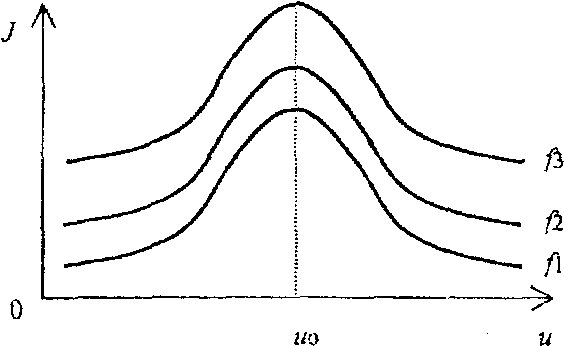

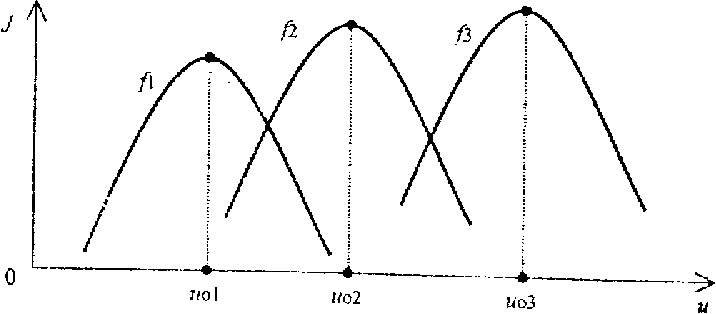

Поиск экстремума J имеет смысл только в том случае, если точка (u0, J0) перемещается по плоскости в горизонтальном направлении. В противном случае задача управления может быть решена с помощью обыкновенной системы стабилизации (т.к. u=const).

11. Сэу с принципом управления по возмущению и по отклонению

1) СЭУ с принципом управления по возмущению

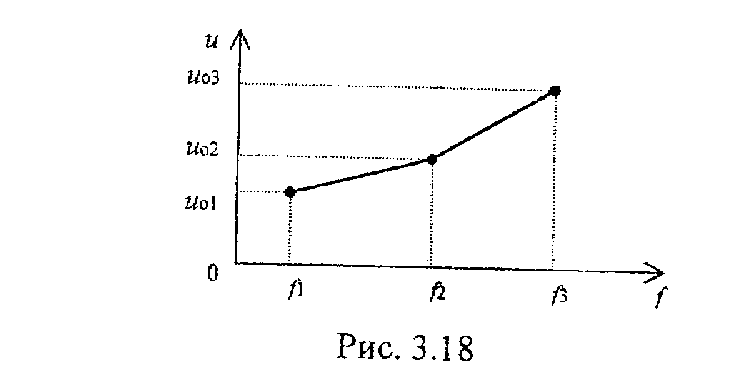

В том случае, если априори имеются данные о экстремальных статических характеристиках ОУ, то, пользуясь ими, можно заранее определить характеристику компенсации u0=F(f).

С изменением возмущений меняется управляющее воздействие u(t) в соответствии с характеристиками компенсации. В процессе управления выходная величина J объекта принимает экстремальные значения.

Рис. 3.19

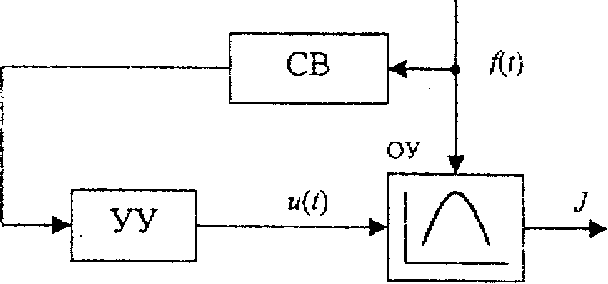

Схема СЭУ в этом случае приведена на рис. 3.20.

Рис. 3.20

Здесь: СВ - связь по возмущению, с помощью которой измеряется и преобразуется f(t). Система является незамкнутой, так как J непосредственно не измеряется.

К недостаткам системы можно отнести следующее:

- необходимость измерять f(t), что практически в большинстве случаев труднореализуемо;

- необходимость иметь семейство экстремальных характеристик объекта.

2) СЭУ с принципом управления по отклонению

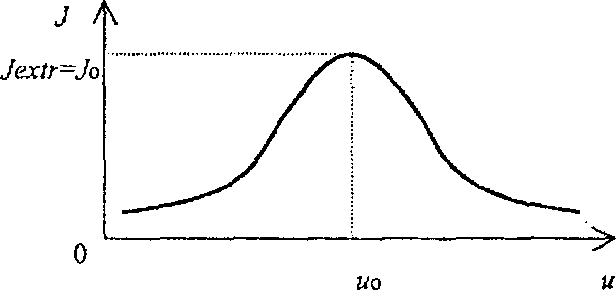

Данные системы относятся к замкнутым системам. Для формирования управляющего воздействия используется либо отклонение J=J-J0, либо производная dJ/du. Задача управления в такой СЭУ решается следующим образом.

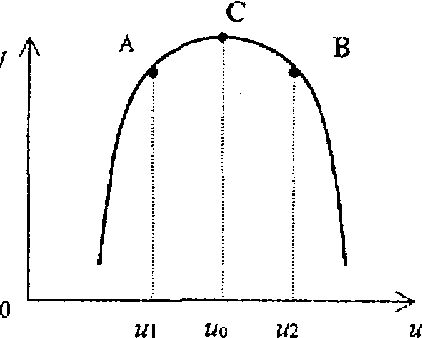

В том случае, когда J является функцией одной переменной (рис 3.21), направление движения к экстремуму определяется знаком dJ/du:

- в точке А: dJ/du>0;

- в точке В: dJ/du<0;

- в точке С: dJ/du=0.

Рис. 3.21

Отсюда следует, что для движения в сторону экстремума необходимо:

- в точке А - увеличивать u;

- в точке В - уменьшать u;

- в точке С - u = u0.

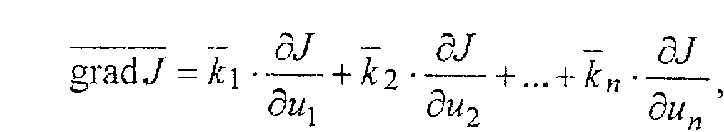

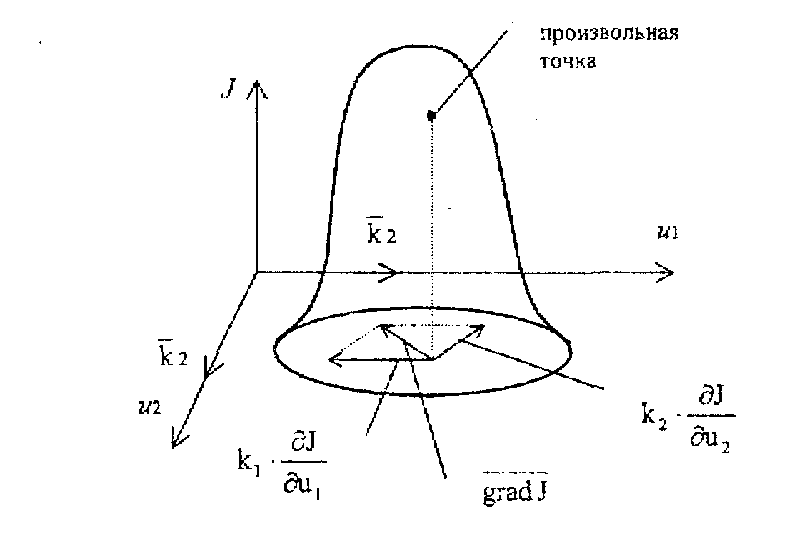

В общем случае, когда J является функцией нескольких переменных (управляющих воздействий), J=J(u1,u2,u3), то управление движением к экстремуму будет определяться градиентом функции J. Градиент функции - это вектор, проекция которого на оси координат равны соответствующим частным производным (рис.3.22).

где k1, …, kn - единичные базисные вектора, по которым отчисляются u1, …, un.

Рис. 3.22

Вектор-градиент J направлен в сторону наибольшего возрастания функции J. В точке экстремума градиент J=0. Для нахождения экстремума используются поисковые и беспоисковые методы.