- •Спутник разведчика

- •Оглавление

- •Подразделения специального назначения, их предназначение и основы боевого применения

- •Основы общевойскового боя и действия солдата в бою

- •Оборона

- •Оборона в населенном пункте

- •Оборона в горах

- •Оборона в лесу

- •Наступление

- •Атака на бмп (бтр. Танке)

- •Атака в пешем порядке

- •Наступление в городе

- •Наступление в горах

- •Выполнение боевых задач в тылу противника Подготовка разведчика к действиям в тылу противника

- •Техника скрытного и бесшумного передвижения и маскировка разведчиков в тылу противника

- •Особенности передвижения ночью

- •Маскировка

- •Наблюдение

- •Объекты нападения:

- •Способы проведения засады:

- •Диверсия

- •Марш и передвижение в тылу противника

- •Отрыв от противника, преследующего с собаками

- •Метеорологические и природные факторы, существенно влияющие на работу собак

- •Борьба с вертолетами противника

- •Методика обучения личного состава действиям в тылу противника

- •Тема 14/2: «действия рг СпН в поиске».

- •3. Сборник материалов по оперативной разведке № 5, стр. 71-80.

- •Тема 16/3: «оборудование тайников (безличная связь)».

- •Огневая подготовка Пистолеты и техника стрельбы из них

- •Неполная разборка пистолетов

- •Техника скоростной стрельбы

- •Скоростная стрельба с одной руки

- •Примерное упражнение скоростной стрельбы из пм

- •Скоростная стрельба с обеих рук

- •Автоматы

- •Автомат никонова — ан-94 «абакан».

- •Снайперские винтовки

- •Винтовка специальная снайперская всс «винторез».

- •Основные требования к ведению меткого огня снайпером

- •Пулеметы

- •Боевые свойства

- •Ручной противотанковый гранатомет рпг-7в (рпг-7д)

- •Боевые свойства гранатомета и характеристики выстрелов:

- •Основные составные части

- •Задержки при стрельбе и способы их устранения.

- •Проверка оптического прицела пго-7в по удаленной точке.

- •Реактивная противотанковая граната рпг-26 одноразового применения

- •Автоматический гранатомет на станке агс-17 «пламя»

- •Боевые свойства агс-17

- •Подствольные гранатометы гп-25 «Костер», гп-30 «Обувка»

- •Порядок неполной разборки гп-25 (гп-30)

- •Требования безопасности при обращении с гранатометом и выстрелами к нему

- •Нож разведчика стреляющий нрс-2

- •Ручные осколочные гранаты

- •Метание ручных осколочных гранат

- •Задержки при стрельбе и способы их устранения

- •Основными причинами задержек при стрельбе могут быть:

- •Уход за вооружением, его хранение и сбережение

- •Некоторые сведения по основам стрельб из стрелкового оружия

- •Влияние условий стрельбы на полет пули (гранаты). Нормальными (табличными) условиями стрельбы являются следующие

- •Правила стрельбы из стрелкового оружия

- •Упреждение на движение цели

- •Проверка боя и приведение к нормальному бою стрелкового оружия

- •Проверка боя

- •Приведение к нормальному бою.

- •Требования безопасности при проведении стрельб

- •Методика обучения приемам стрельбы из стрелкового оружия и гранатомётов

- •Методика изучения правил стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов

- •Организация и методика проведения огневых тренировок

- •Технические средства разведки Бинокли Назначение и типы биноклей. Типы биноклей

- •Назначение биноклей.

- •Особенности применения би-8.

- •Зарядка экрана бинокля.

- •Угломерная сетка бинокля

- •Задачи, решаемые с помощью бинокля в дневное время.

- •Измерение углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- •Определение дальности

- •Корректирование стрельбы.

- •Оптические прицелы Оптический прицел псо-1

- •Оптический прицел пго-7 (пго-7в)

- •Перископ-разведчик тр-8

- •Ночные бинокли Ночные бинокли бн-1 (1пн-ззб) и бн-2 (1 пн-50)

- •Подготовка и порядок работы бинокля бн-1 (1пн-ззб)

- •Подготовка и порядок работы бинокля бн-2 (1 пн-50)

- •Ночные стрелковые прицелы нспу (1пн34); нспу-3 (1пн51); нспум (1пн58)

- •Порядок работы

- •Общие указания

- •Определение расстояния с помощью прицела

- •Лазерный прибор разведки лпр-1

- •Т.Т.Х. Прибора

- •В комплект прибора входят:

- •Перевод прибора из походного положения в боевое

- •Подготовка прибора к применению

- •Боевое применение лпр-1

- •Эксплуатация акб

- •Прибор р-299

- •Основные т.Т.Х. Прибора р-299

- •Комплектация прибора р-299.

- •Изделие «табун»

- •Технические данные:

- •Состав рабочего комплекта:

- •Изделие «табор»

- •Мера углов и система отсчета в артиллерии

- •Чтение и запись величины углов, выраженных в делениях угломера.

- •Военная топография Ориентирование

- •Ориентирование при десантировании

- •Ориентирование по компасу

- •Ориентирование по небесным светилам По положению Солнца.

- •По Солнцу и часам

- •По Полярной звезде

- •По Луне

- •По признакам местных предметов

- •Движение по азимутам

- •Чтение, классификация и назначение топографических карт

- •Условные знаки

- •Ориентирование и движение на местности по карте

- •Ориентирование на местности в движении

- •Определение по карте координат объектов (целей)

- •Изучение и оценка местности

- •Топографические карты армий иностранных государств

- •Порядок подготовки к проведению занятий по военной топографии и методика их проведения

- •Минно-подрывное дело

- •Меры предосторожности

- •Взрывчатые вещества.

- •Заряды вв промышленного изготовления

- •Огневой способ взрывания

- •Электрический способ взрывания

- •Подрывная машинка кпм-1а.

- •Подрывная машинка пм-4

- •Проверочные и измерительные приборы

- •Схемы эвс и их расчет

- •Расчет зарядов для подрывания дерева. Контактные заряды

- •Неконтактные заряды

- •Расчет зарядов для подрывания стальных элементов конструкций. Пробивание отверстий в стальных листах

- •Расчет зарядов для подрывания элементов конструкций из кирпича, камня, бетона и ж/бетона Контактные заряды

- •Неконтактные заряды

- •Подрывание грунтов и скальных пород

- •Вывод из строя мостов

- •Подрывшие железобетонных мостов.

- •11. Разрушение автомобильных дорог

- •12. Разрушение (вывод из строя) различных объектов

- •Взрыватели российской армии

- •Установка впф

- •Установка мув

- •Установка мув-2 и мув-3

- •Установка мув-4

- •Установка взд- 1м

- •Установка взд- 3м

- •Установка взд- 6ч

- •Установка взд- 100ч

- •Установка взд- 144ч

- •Установка мвэ-нс

- •Противопехотные мины российской армии Фугасные мины.

- •Осколочные мины.

- •Мины-ловушки

- •Подготовка к установке мины пмн

- •Установка пмн-2

- •Установка пмн-3

- •Установка пмн-4

- •Установка озм-72

- •Обезвреживание озм-72

- •Установка мон-50

- •Обезвреживание мон-50

- •Противопехотные мины иностранных армий Фугасные нажимного действия.

- •Осколочные мины кругового поражения, выпрыгивающие

- •Осколочные направленного поражения

- •Радиоподготовка Требования, предъявляемые к срс.

- •Способы организации срс.

- •Способы распространения радиоволн.

- •Особенности распространения кв.

- •Особенности распространения укв.

- •Радиомаскировка и радиодисциплина

- •Основные меры противодействия:

- •К нарушениям радиосвязи относятся:

- •Переговорные таблицы и таблицы сигналов

- •Содержание программы радиосвязи.

- •Виды сеансов связи

- •Основные тактико-технические данные средств срс

- •Виды антенн и их характеристики Штыревая антенна.

- •Антенна «Наклонный луч».

- •Симметричный наклонный вибратор (диполь).

- •Антенна бегущей волны (aбb).

- •Развертывание радиостанций на различной местности

- •Подзарядка аккумуляторных батарей

- •Порядок развертывания пзу-5м.

- •Порядок работы.

- •Требования безопасности при работах с техникой связи

- •Сбережение средств связи

- •Психологическая подготовка Психологическая готовность к выполнению боевой задачи и профилактика боевых психических травм.

- •Основные симптомы бпт

- •Как помочь пострадавшему

- •Военно-медицинская подготовка Особенности оказания первой медицинской помощи

- •Остановка кровотечения

- •Введение обезболивающих средств

- •Закрытие раны повязкой

- •Транспортная иммобилизация

- •Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

- •Устранение пневмоторакса.

- •Первая медицинская помощь при ожоге

- •Оказание помощи при тепловом ударе

- •Оказание помощи при обморожении

- •Оказание помощи утопающему

- •Эвакуация раненого из-под огня противника

- •Лекарственные растения.

- •Поливитаминные растения

- •Кровоостанавливающие растения.

- •Закрепляющие растения

- •Обеспечение жизнедеятельности Некоторые способы добывания огня

- •Способы разведения костров и их типы.

- •Оборудование укрытий.

- •Водообеспечение.

- •Способы добывания воды.

- •Приготовление пищи.

- •Использование природных ресурсов.

- •Мясо животных:

- •Мясо и яйца птиц.

- •Рыба и другие представители морского (речного} животного мира

- •Съедобные растения

- •Овощи, клубни и коренья употребляемые в пишу:

- •Злаки и травы

- •Фрукты, плоды, ягоды и семена

- •Орехи и желуди

- •Грибы и лишайники

- •Водоросли

- •Лекарственные растения

- •Ядовитые рыбы и опасные морские животные.

- •Ядовитые грибы и растения.

- •Знаки различия военнослужащих

- •Форма одежды военнослужащих армии фрг

- •Форма одежды военнослужащих ноа Китая

- •Знаки различия военнослужащих ноа Китая

- •Опознавательные знаки на боевой технике и транспортных средствах иностранных армий

- •Тактико-технические данные вооружения и техники армий сша, Германии и Китая Стрелковое оружие

- •Разведывательные признаки объектов (целей), система охраны и уязвимые места Средства ядерного нападения Отряд крылатых ракет «глсм»

- •Пункты управления войсками и оружием

- •Объекты тыла и инфраструктуры

- •Контрразведывательные мероприятия и тактика действий войск нато по борьбе с разведывательными группами

- •Тактика действий противника по борьбе с разведывательными группами

- •Маневр «Окружение»

- •Маневр «Кольцо»

- •Маневр «Молот и наковальня»

- •Маневр «Двойной скачек»

- •Маневр «Когти»

- •Маневр «Линия»

- •Изучение следов боевой техники и человека Следы боевой техники

- •Следы пеших военнослужащих (лыжников)

- •Защита от ядерного, химического и бактериологического оружия

- •Химическое обеспечение

- •Ядерное оружие

- •Нейтронное оружие

- •Химическое оружие

- •Классификация ов

- •Бактериологическое (биологическое) оружие

- •Средства, способы и организация специальной обработки личного состава

- •Вещества и растворы для специальной обработки

- •Аптечка индивидуальная (аи)

- •Технические средства специальной обработки Индивидуальный противохимический пакет ипп-8

- •Зажигательное оружие

- •Имитационные и дымовые средства Учебные рецептуры ов противника.

- •Ттх реактивного пехотного огнемета рпо-б "шмель"

- •Примечание Общие положения

- •Порядок определения оценки

Чтение, классификация и назначение топографических карт

Топографическая карта — основной графический документ о местности, содержащий точное, подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа. По ним разведчики изучают и оценивают местность, решают различные задачи, связанные с определением расстояний, углов и площадей, высот, превышений и взаимной видимости.

Полнота, подробность и точность изображения местности на карте зависит прежде всего от её масштаба. Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше соответствующей ей длины на местности.

По своим масштабам, основному предназначению топографические карты подразделяются на:

- крупномасштабные (1:25 000, 1:50 000);

- среднемасштабные(1:100000, 1:200000);

- мелкомасштабные (1:500 000, 1:1 000000).

Карта 1:100 000 — основная карта разведчиков, однако они должны уметь работать и с картами другого масштаба.

ПОДГОТОВКА КАРТЫ К РАБОТЕ включает:

— ознакомление с картой;

— склеивание сё листов;

— складывание склеенной карты.

Условные знаки

Картографические условные знаки представляют собой применяемые на картах обозначения различных объектов и их качественных и количественных характеристик.

По назначению и геометрическим свойствам условные знаки подразделяются на:

— ЛИНЕЙНЫЕ — изображают объекты линейного характера, длина которых выражается в масштабе карты (дороги, нефтепроводы, ЛЭП и др.);

— ВНЕМАСШТАБНЫЕ — изображают объекты, площади которых не выражаются в масштабе карты;

— ПЛОЩАДНЫЕ — изображают площади объектов, выражающихся в масштабе карты (болота, лесные массивы, сады и др.).

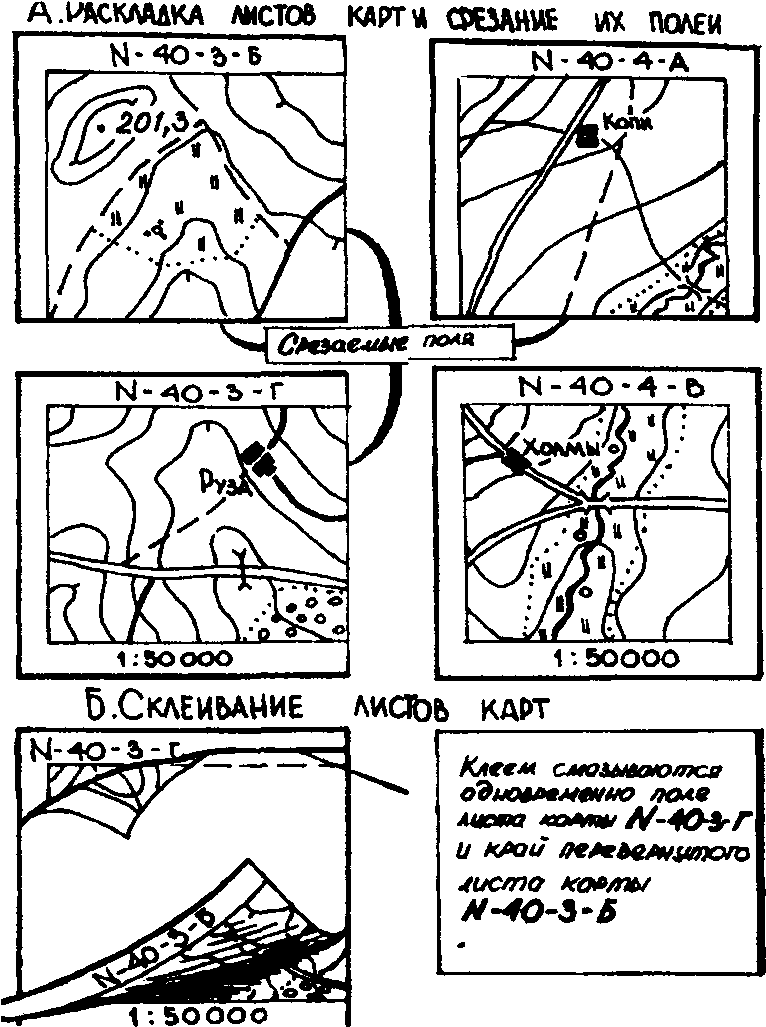

Рис. 6.11 Склеивание карты

Ознакомление с картой заключается в уяснении сё характеристик:

масштаба, высоты сечения рельефа, года издания, поправки направления. Эти данные входят в зарамочное оформление каждого листа карты.

Склеивание карты выполняют в такой последовательности:

— раскладывают листы карты согласно их номенклатуре и намечают поля, которые требуется срезать;

— срезают намеченные поля, пользуясь острым ножом или лезвием безопасной бритвы. Обычно у всех листов, кроме крайних справа, срезают правые (восточные), а также нижние (южные) поля, кроме нижних листов склейки;

— склеивают листы сначала в колонны (снизу вверх), а затем колонны между собой (справа налево).

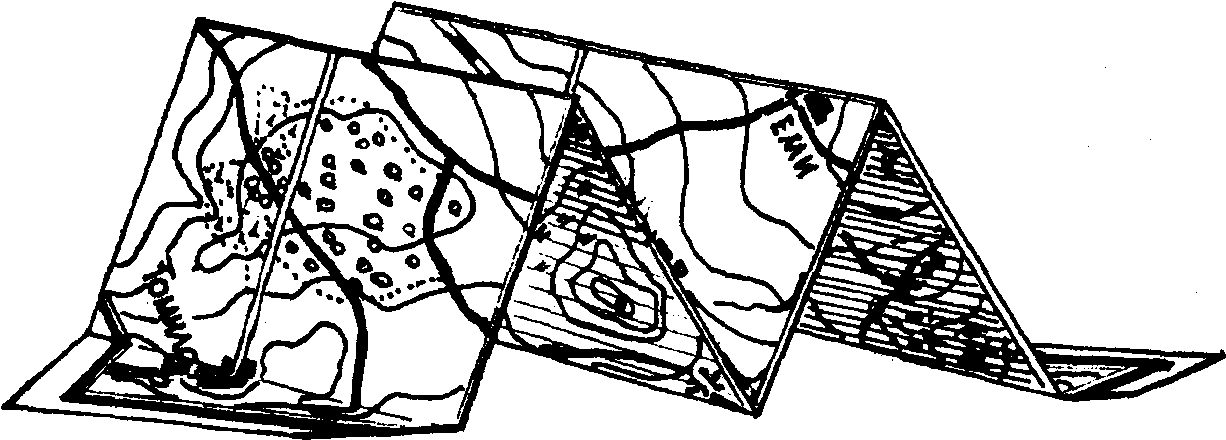

Складывание склеенной карты (Рис. 6.12) осуществляют так, чтобы удобно было пользоваться ею без полного развертывания и носить в полевой сумке. Карта складывается гармошкой. Для этого надо, определив на карте район действий, подогнуть соразмерно с шириной полевой сумки ненужные края и сложить полученную полосу карты так, чтобы сгибы не приходились по линии склейки листов.

Рис. 6.12 Складывание карты «гармошкой».

РАЗВЕДЧИК, ПОМНИ! На карты, которые группа берет в тыл противника, наносить любые пометки запрещается.

Ориентирование и движение на местности по карте

Ориентирование на местности по карте включает:

1. Ориентирование карты.

2. Опознавание ориентиров.

3. Определение точки стояния.

4. Сличение карты с местностью.

1. Ориентирование карты. Ориентировать карту — значит расположить её в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона рамки была обращена на север.

Способы ориентирования карты:

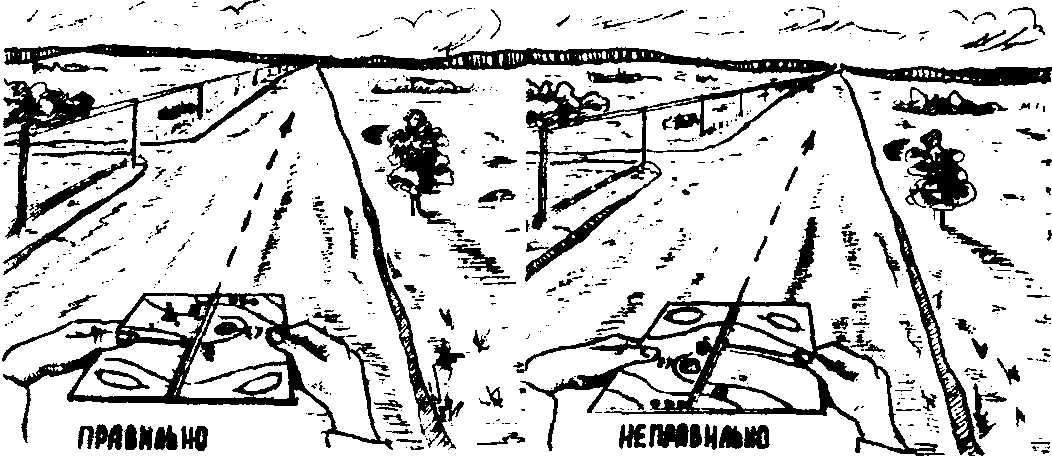

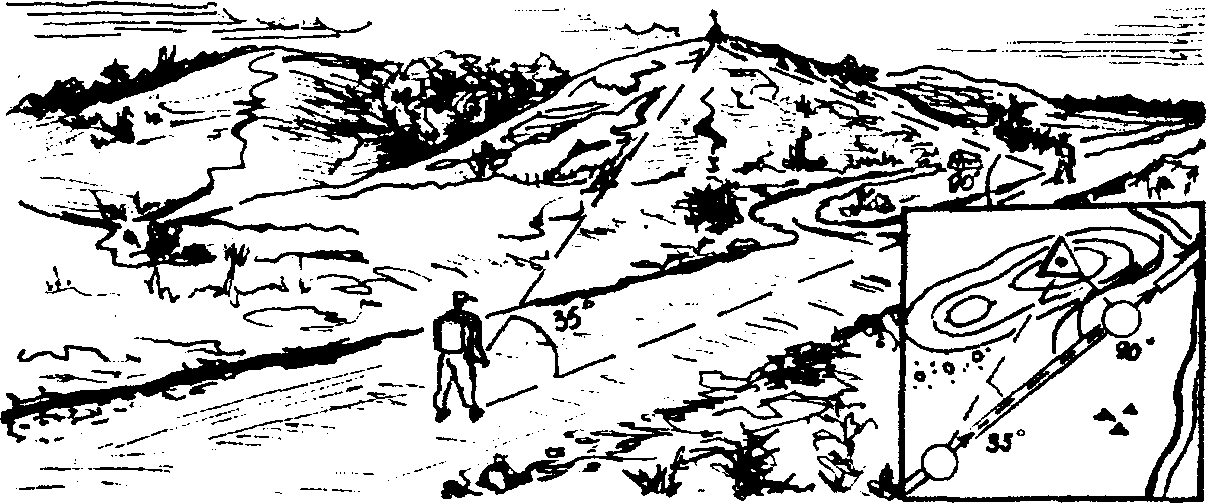

а) по линейному ориентиру (Рис. 6.13) повернуть карту так, чтобы мысленно проведенное от точки стояния направление вдаль условного знака линейного ориентира, например дороги, на карте совпало с направлением этого ориентира на местности;

Рис. 6.13 Ориентирование карты по линейному горизонту.

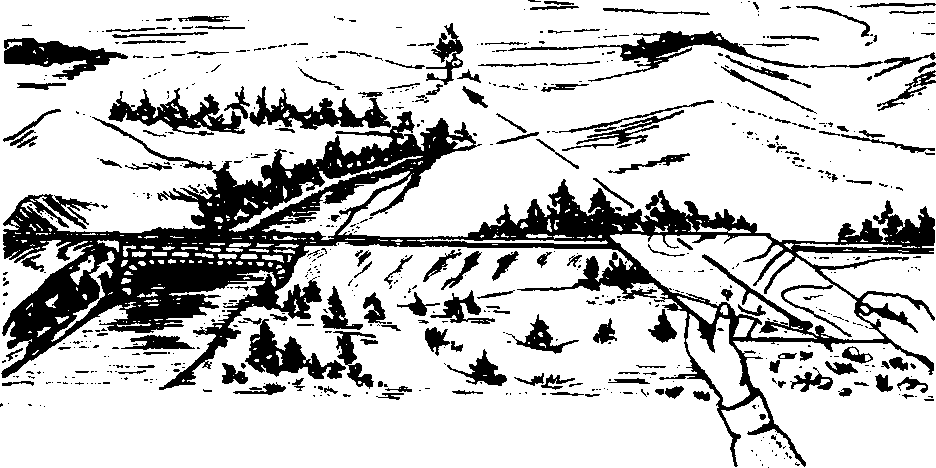

б) по направлению на ориентир (Рис. 6.14) карту ориентируют так же, как и по линейному ориентиру; отличие лишь в том, что вместо линейного ориентира используют направление от точки стояния на какой-либо удаленный местный предмет (отдельное дерево, мост и др., то есть точечный ориентир), надежно опознанный на местности и на карте;

Рис. 6.14 Ориентирование карты по направлению на ориентир.

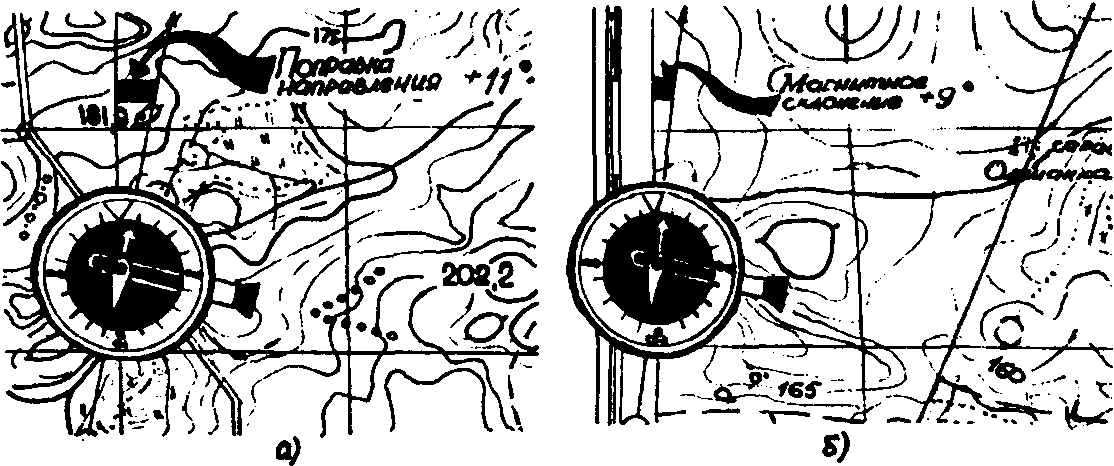

в) по направлениям на стороны горизонта (Рис. 6.15) карту ориентируют обычно с помощью компаса; такое ориентирование применяйся, когда не определено свое местоположение на карте или с точки стояния не видно ориентиров.

Рис. 6.15 Ориентирование карты по компасу: а) — компас установлен на вертикальной линии координатной сетки; б) — компас установлен на боковой (запасной) стороне рамки карты.

2. Опознавание ориентиров. Вначале опознают на местности и ориентированной карте площадные и линейные ориентиры. Если не удалось опознать общие для карты и местности ориентиры, следует переместиться, чтобы открылась видимость на другие местные предметы и формы рельефа, и попытаться опознать эти ориентиры на карте.

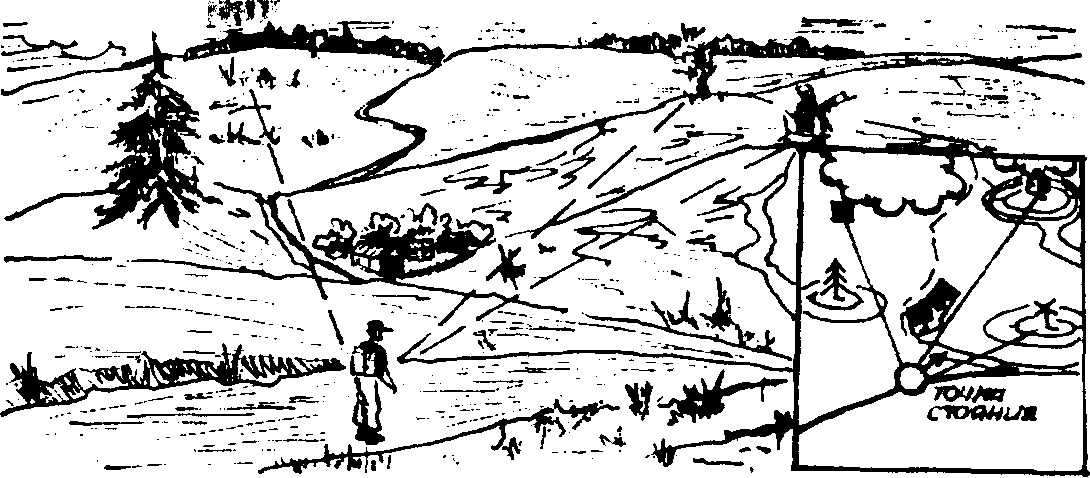

3. Способы определения на карте точки стояния:

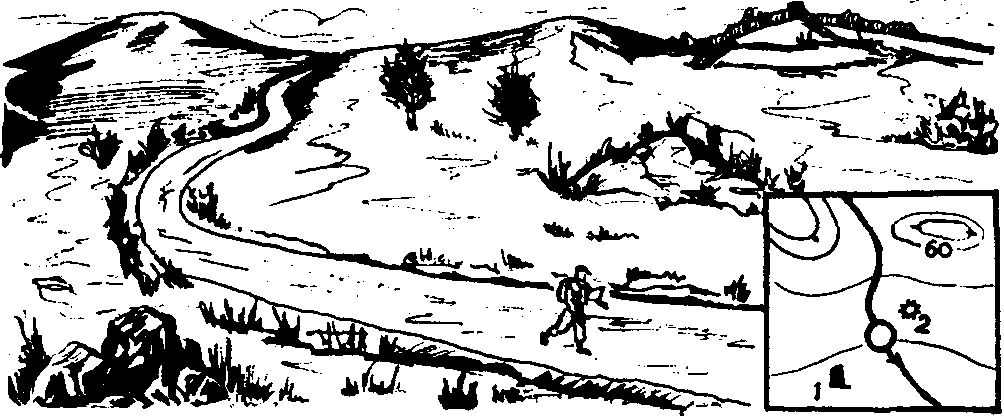

а) по ближайшим ориентирам на глаз (рис. 6.16) точку стояния определяют по ориентированной карте; вначале опознают на местности и карте 2-3 ближайших ориентира и определяют на глаз расстояние до них; затем по расстояниям с учетом направлений на ориентиры намечают точку стояния на карте.

б) промером расстояния — этот способ применяется при движении вдоль линейных ориентиров (дорог, просек и т. п.) на закрытой местности, в условиях ограниченной видимости и при движении по азимутам измерением расстояния шагами, по времени движения или по спидометру машины;

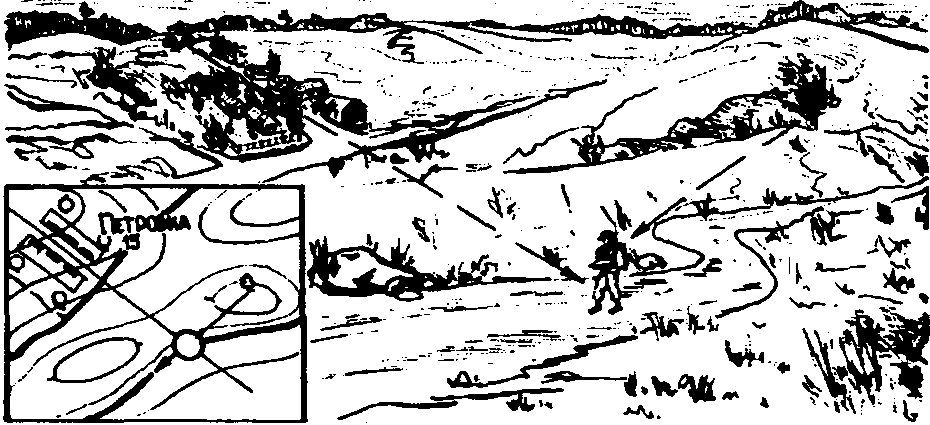

в) по направлению на ориентир и расстоянию до него точка стояния может быть определена, если на местности и карте опознан только один ориентир. В этом случае ориентируют карту по компасу с учетом поправки направления, на карте к условному знаку опознанного местного предмета прикладывают линейку, визируют её на ориентир на местности, прочерчивают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полученная на линии визирования точка и будет искомой точкой стояния;

Рис. 6.16 Определение точки стояния по ближайшим ориентирам.

г) по створу. Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры). Если разведчик находится на линии створа, местоположение точки стояния на карте может быть определено одним из следующих приёмов:

— по створу и линейному ориентиру (Рис. 6.17) — находясь на линейном ориентире (например, дороге) и в створе с двумя местными предметами, прочертить на карте прямую линию через условные знаки местных предметов (ориентиров). Точка пересечения линии створа с дорогой и будет искомой точкой стояния;

Рис. 6.17 Определение точки стояния по створу и линейному ориентиру

— по створу и боковому ориентиру (Рис. 6.18) — вначале ориентируют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к условному знаку бокового ориентира (например, отдельного дерева), визируют на него и прочерчивают по линейке прямую до пересечения с линией створа. В пересечении линии створа с линией визирования на ориентир и будет находиться точка стояния;

Рис. 6.18 Определение точки стояния по створу и боковому ориентиру

— по измеренному расстоянию, которое откладывают от ближайшего ориентира по линии створа. Полученная на прямой точка будет точкой стояния;

Рис. 6.19 Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру

г) Засечкой точку стояния можно определять при условии хорошего обзора местности и наличия на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами. Засечка по боковому ориентиру (рис. 6.19) выполняется, как правило, при движении вдоль линейного ориентира. При этом вначале ориентируют карту по линейному ориентиру (например, дороге), опознают на ней хорошо видимый на местности ориентир, прикладывают к условному знаку ориентира линейку и визируют на него. Затем, не изменяя положения линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком линейного ориентира. Место пересечения прочерченной линии с условным знаком линейного ориентира будет искомой . точкой стояния. Этот способ наиболее точен, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой способ называется засечкой по перпендикуляру.

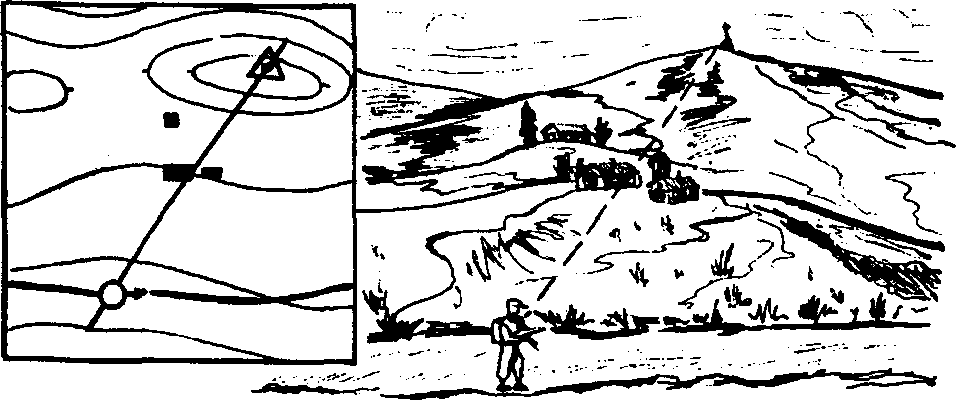

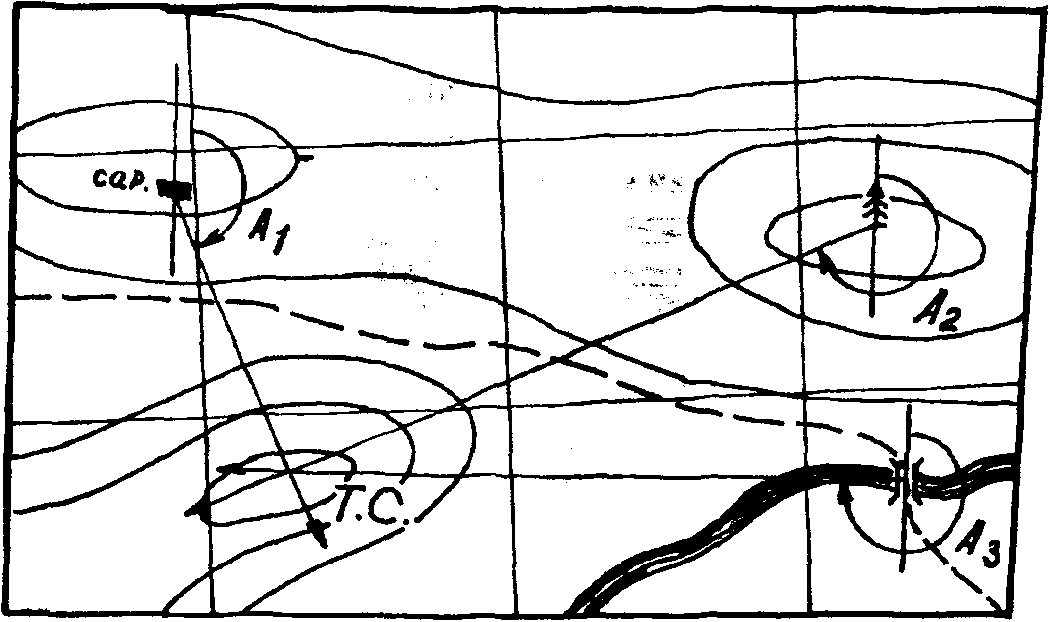

При засечке по трем ориентирам (Рис. 6.20) карту ориентируют по компасу и опознают на ней и местности три удаленных ориентира. Затем визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке на карте направления от ориентиров на себя. Все направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка называется обратной. Для обеспечения высокой точности при выборе ориентиров необходимо, чтобы направления, прочерченные на карте, пересекались в точке стояния под углом 30-150;

Рис. 6.20 Определение точки стояния засечкой по трем ориентирам

д) по обратным дирекционным углам (Рис. 6.21) — измеряют компасом прямые азимуты на 2-3 ориентира, видимые на местности и опознанные на карте, и переводят их в обратные. Магнитные азимуты переводят в дирекционные углы. Построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Рис. 6.21 Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам

4. Сличение карты с местностью выполняют в целях уточнения положения местных предметов, изображенных на карте, и выявления местных предметов, не показанных на ней. При сличении уточняют своё местоположение.