- •Кафедра «Инструментальные и метрологические системы» методические указания к практическим (Семинарским) занятиям

- •«Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов»

- •Тула 2012

- •Аннотация

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1.Основные принципы построения электроконтактных преобразователей.

- •2.2. Основные схемы электроконтактных контрольно – измерительных устройств.

- •2.3. Особенности функционирования устройства, реализующего непрерывный электроконтактный метод контроля размеров.

- •2.4. Определение основных погрешностей передаточных устройств контрольных приспособлений.

- •1, 2, И 5- звенья синусно-кулисной передачи; 3, 4- зубчатая передача; 6- корпус; 7- измерительный стержень

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1.3. Общие положения расчета индуктивных преобразователей.

- •2.1. Основные принципы построения индуктивных преобразователей.

- •2.1.1. Основные схемы работы индуктивных преобразователей.

- •2.1.2. Особенности построения индуктивных круговых дискретных преобразователей.

- •2.1.3. Общие положения расчета индуктивных преобразователей.

- •2.2. Основные схемы работы индуктивных измерительных устройств.

- •2.2.1. Особенности функционирования индуктивных датчиков, включенных в мостовую схему.

- •2.2.2. Схемы неавтоматического контроля размеров с использованием метода индуктивности.

- •2.2.3. Схемы автоматического контроля размеров с использованием метода индуктивности

- •2.3. Погрешности показаний, обусловленные схемой электрических измерительных устройств (иу).

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1. Основные принципы построения емкостных измерительных устройств.

- •2.1.1. Основные схемы работы емкостных преобразователей.

- •2.1.2. Особенности построения емкостных измерительных устройств.

- •2.1.3. Основные расчетные зависимости.

- •2.2. Принципиальная схема браковки изделий по овальности и огранке

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1 Принцип действия фотоэлектрических устройств.

- •2.2. Разновидности оптических систем фотоэлектрических устройств.

- •2.3. Расчет параметров светового потока.

- •2.4. Виды оптических мер.

- •2.5.Расчет параметров оптических мер.

- •2.5.1. Определение погрешностей оптических мер.

- •2.5.2. Периодические ошибки шага растров.

- •2.5.3. Местные ошибки шага растров

- •2.6. Погрешности показаний, обусловленный схемами оптико - механических измерительных устройств (иу).

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1. Пневматические преобразователи.

- •2.1.1.Анализ конструктивных схем пневматических преобразователей и их расчет.

- •2.1.2. Особенности расчета мембранных преобразователей

- •Суммарная чувствительность мембранного преобразователя

- •2.2.Анализ работы пневматических измерительных устройств.

- •2.2.1. Схемы контроля размеров.

- •2.2.1.1. Пневматические сильфонные дифференциальные приборы и их расчет.

- •2.2.1.2. Компенсационные приборы и их расчет.

- •2.2.1.3. Широкодиапазонные пневматические измерительные схемы с эжекторными соплами.

- •2.2.2.1. Погрешности показаний, обусловленные схемой пневматических измерительных устройств (иу).

- •2.2.2.2. Влияние кривизны поверхности контролируемой детали.

- •2.2.2.3. Влияние смещения контролируемой детали.

- •2.2.2.4. Влияние шероховатости поверхности контролируемой детали.

- •2.3. Динамические характеристики пневматических приборов.

- •3. Контрольные вопросы.

2.5.3. Местные ошибки шага растров

Местной составляющей ошибки шага называется разность между ошибкой шага и ее регулярной составляющей. Местная составляющая ошибки имеет случайный характер и статически равномерно распределена вдоль растра. При нормальной работе делительной машины такую ошибку невозможно учесть или исправить. У существующих делительных машин величина местной ошибки равна 0,4–0,5 мкм.

Причины возникновения местной ошибки обычно кроются в непостоянстве усилий трения в кинематических узлах делительных машин, в их загрязненности, а также в результате колебаний и вибраций отдельных частей делительных машин и т. п.

Кроме статически равномерно распределенной местной ошибки, встречаются еще грубые ошибки случайного характера, которые возникают из-за нарушения режима работы делительной машины, например из-за неточной настройки храпового механизма подачи. Эта ошибка может также возникнуть из-за сдвига заготовки в процессе нарезания растра, плохого крепления резца, резких внешних вибраций и других непредвиденных причин. Для обнаружения местных ошибок можно также пользоваться комбинационными полосами, составляя сопряжение из эталонного и исследуемого растров.

На рис. 11 приведена фотография комбинационного растра, составленного из решеток с шагом 0,05 мм. На комбинационных полосах отчетливо видны грубые местные ошибки.

Обычно грубые ошибки имеют большую величину и решетки при их наличии бракуются.

Рис. 11. Местные ошибки шага растров.

Как отмечалось в предыдущих параграфах, центрированная ошибка не содержит сглаженной составляющей. Математическое ожидание такой случайной последовательности равно нулю.

Для нахождения составляющей местной ошибки необходимо из центрованной составляющей вычесть периодическую составляющую ошибки. Периодическая составляющая определяется по спектру центрированной случайной последовательности.

В силу того, что математическое ожидание центрированной функции

![]()

с вероятностью единица, и если дисперсия центрированной ошибки на длине растра постоянна [D(∆gЦ) = const], эта последовательность на длине L является стационарной в широком смысле и обладает эргодичностью.

Учитывая эргодическое свойство центрированной последовательности ошибки растровой меры, ее можно изучать по одной реализации, т. е. по аттестату одного растра достаточной длины. Изучение ц ентрированной ошибки в основном сводится к вычислению ее дисперсии, корреляционной функции и к определению спектра центрированной ошибки с целью выявления периодической составляющей.

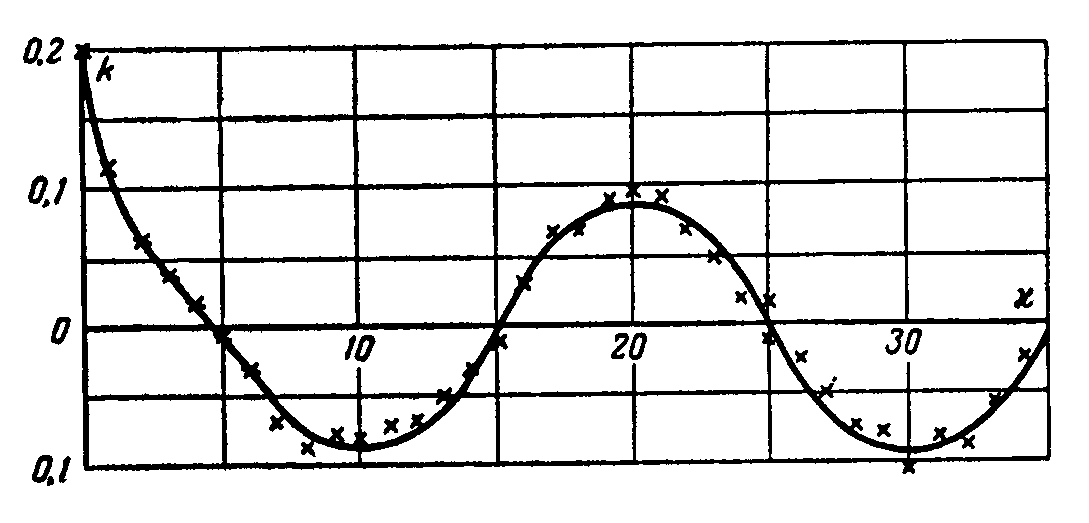

Рис. 12. Корреляционная функция ошибки шага. |

Корреляционная функция центрированной случайной последовательности вычисляется по формуле

|

(20) |

где m=0,1,2…

Вычисление значений корреляционной функции производится до таких значений, когда k(∆gЦ) становится практической равной нулю или стационарной.

При m=0 корреляционная функция равна дисперсии центрированной ошибки:

![]()

Корреляционная функция ошибок шага одного из растров, вычисленная по формуле (20), представлена на рис. 12.

Для нахождения спектра местной ошибки ее корреляционная функция аппроксимируется зависимостью, близкой к экспериментальной. Для полученной экспериментальной корреляционной функции наиболее подходит функция

|

(21) |

Параметр

![]() =

0,257 найден по методу наименьших квадратов.

=

0,257 найден по методу наименьших квадратов.

Спектральная плотность случайной функции связана с ее корреляционной функцией следующими зависимостями:

|

(22) |

|

(23) |

Эти зависимости

выражают функциональную связь

![]() и

и

![]() .

Формула (22) выражает корреляционную

функцию через спектральную плотность,

а формула (23), наоборот, спектральную

плотность через корреляционную функцию.

Под

и

подразумеваются нормированные

корреляционная функция и спектральная

плотность.

.

Формула (22) выражает корреляционную

функцию через спектральную плотность,

а формула (23), наоборот, спектральную

плотность через корреляционную функцию.

Под

и

подразумеваются нормированные

корреляционная функция и спектральная

плотность.

Из графика спектральной плотности центрированной ошибки следует, что в ее составе имеется периодическая ошибка с периодом 1 мм. Эта периодическая ошибка имеет большое удельное значение по сравнению со сглаженной и центрированной ошибками.

Вычисление местной составляющей производится по формуле

![]()