- •Кафедра «Инструментальные и метрологические системы» методические указания к практическим (Семинарским) занятиям

- •«Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов»

- •Тула 2012

- •Аннотация

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1.Основные принципы построения электроконтактных преобразователей.

- •2.2. Основные схемы электроконтактных контрольно – измерительных устройств.

- •2.3. Особенности функционирования устройства, реализующего непрерывный электроконтактный метод контроля размеров.

- •2.4. Определение основных погрешностей передаточных устройств контрольных приспособлений.

- •1, 2, И 5- звенья синусно-кулисной передачи; 3, 4- зубчатая передача; 6- корпус; 7- измерительный стержень

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1.3. Общие положения расчета индуктивных преобразователей.

- •2.1. Основные принципы построения индуктивных преобразователей.

- •2.1.1. Основные схемы работы индуктивных преобразователей.

- •2.1.2. Особенности построения индуктивных круговых дискретных преобразователей.

- •2.1.3. Общие положения расчета индуктивных преобразователей.

- •2.2. Основные схемы работы индуктивных измерительных устройств.

- •2.2.1. Особенности функционирования индуктивных датчиков, включенных в мостовую схему.

- •2.2.2. Схемы неавтоматического контроля размеров с использованием метода индуктивности.

- •2.2.3. Схемы автоматического контроля размеров с использованием метода индуктивности

- •2.3. Погрешности показаний, обусловленные схемой электрических измерительных устройств (иу).

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1. Основные принципы построения емкостных измерительных устройств.

- •2.1.1. Основные схемы работы емкостных преобразователей.

- •2.1.2. Особенности построения емкостных измерительных устройств.

- •2.1.3. Основные расчетные зависимости.

- •2.2. Принципиальная схема браковки изделий по овальности и огранке

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1 Принцип действия фотоэлектрических устройств.

- •2.2. Разновидности оптических систем фотоэлектрических устройств.

- •2.3. Расчет параметров светового потока.

- •2.4. Виды оптических мер.

- •2.5.Расчет параметров оптических мер.

- •2.5.1. Определение погрешностей оптических мер.

- •2.5.2. Периодические ошибки шага растров.

- •2.5.3. Местные ошибки шага растров

- •2.6. Погрешности показаний, обусловленный схемами оптико - механических измерительных устройств (иу).

- •3. Контрольные вопросы.

- •1. Цель и задачи.

- •2. План практических занятий.

- •2.1. Пневматические преобразователи.

- •2.1.1.Анализ конструктивных схем пневматических преобразователей и их расчет.

- •2.1.2. Особенности расчета мембранных преобразователей

- •Суммарная чувствительность мембранного преобразователя

- •2.2.Анализ работы пневматических измерительных устройств.

- •2.2.1. Схемы контроля размеров.

- •2.2.1.1. Пневматические сильфонные дифференциальные приборы и их расчет.

- •2.2.1.2. Компенсационные приборы и их расчет.

- •2.2.1.3. Широкодиапазонные пневматические измерительные схемы с эжекторными соплами.

- •2.2.2.1. Погрешности показаний, обусловленные схемой пневматических измерительных устройств (иу).

- •2.2.2.2. Влияние кривизны поверхности контролируемой детали.

- •2.2.2.3. Влияние смещения контролируемой детали.

- •2.2.2.4. Влияние шероховатости поверхности контролируемой детали.

- •2.3. Динамические характеристики пневматических приборов.

- •3. Контрольные вопросы.

2.2. Разновидности оптических систем фотоэлектрических устройств.

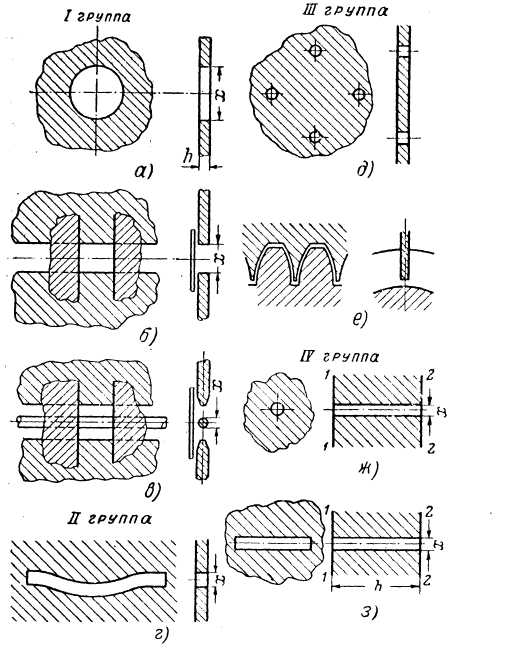

Оптическая система фотоэлектрических устройств определяется видом контролируемого изделия. Наиболее характерные виды изделий (отверстий) представлены на рис. 1.

К группе I отнесены отверстия, по форме близкие к кругу или квадрату, расположенные в стенке малой толщины h и имеющие определенное положение в пространстве. Сюда могут относиться случаи контроля: а) диаметра круглого отверстия, б) ширины щели при контроле ее небольшого участка, в) диаметра проволоки.

К группе II отнесены удлиненные отверстия (щели) в тонкой стенке с неизменным расположением в пространстве (рис. 1,г).

Группа III включает: д) изделия с большим числом отверстий, когда контролируется их общая площадь или случаи контроля одного небольшого отверстия, могущего занимать произвольное положение на сравнительно большой площади, и е) отверстия сложной конфигурации.

Группа IV включает небольшие отверстия и узкие щели в стенке, имеющей большую толщину h.

Каждая из этих групп требует специфического построения оптической системы.

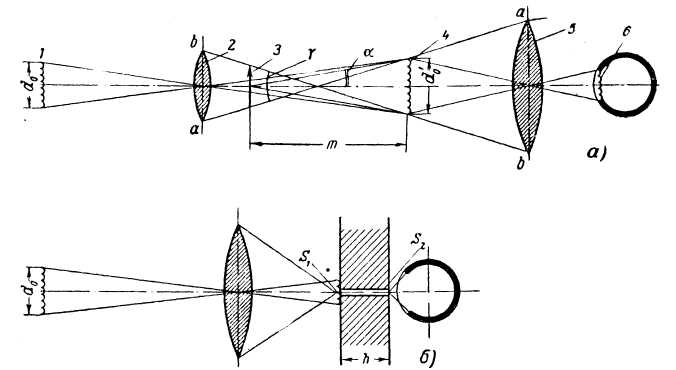

Для изделий группы I целесообразно применение оптической системы, показанной схематически на рис.2. Расположенная между источником света 1 и контролируемым изделием 3, передняя оптическая система (конденсор) 2 создает изображение 4 светящегося тела источника света.

Рис. 1. Типы отверстий при фотоэлектрическом контроле.

Задняя оптическая система 5 служит для того, чтобы направить весь полезный световой поток, прошедший через контролируемые отверстия, на светочувствительную поверхность фотоэлемента" и распределить его надлежащим образом по этой поверхности. Для увеличения срока службы фотоэлемента следует добиваться возможно равномерного распределения освещенности по светочувствительной поверхности. Однако, для того, чтобы изменения положения контролируемого изделия и изменения неконтролируемых размеров мало влияли на величину тока фотоэлемента, приходится выбирать заднюю оптическую систему так, чтобы она создавала в окне фотоэлемента (или даже на его светочувствительной поверхности) действительное изображение источника света (в тех случаях, когда необходимые размеры изображения источника света в точке 4 оказываются совпадающими с действительными размерами источника света или с размерами окна фотоэлемента, передняя или соответственно задняя оптическая система может отсутствовать).

Размеры и расположение зрачка оптической системы, в котором размещается изображение 4 источника света, зависят от формы 11 размеров контролируемого изделия (отверстия). На рис. 2 показано несколько видов отверстий группы I.

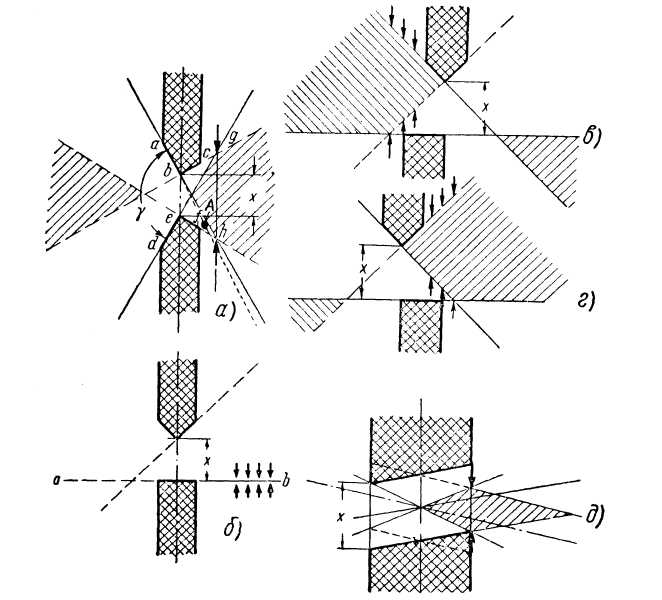

В случае а контролируется размер х, т. е. расстояние между острыми кромками b и е. Изображение источника света нужно расположить таким образом, чтобы любой луч света, проходящий сквозь контролируемое отверстие и идущий к любой точке изображения источника света (или, наоборот, уходящий от нее), мог ограничиваться лишь кромками b и е, т. е. контролируемым размером х.

Рис. 2. К построению оптической системы фотоэлектрического устройства.

Легко видеть, что этому условию удовлетворяют лишь точки, лежащие в пределах заштрихованных зон. Действительно, луч от точки А, лежащей вне этих зон, пройдя через контролируемое отверстие, встретил бы на своем пути грань ab, и величина светового потока, идущего от точки А, зависела бы не только от контролируемого размера х, но и от неконтролируемых размеров изделия и от его расположения. Изображение источника света внутри заштрихованных зон нужно выбирать так, чтобы использование светового потока было наилучшим. Для этого необходимо, чтобы изображение источника света было видно из центра контролируемого отверстия под наибольшим телесным углом. На рис. 3,а этому условию соответствуют размер и расположение изображения светящегося тела источника света gh, отмеченные стрелками.

Использовать

изображение источника света, отмеченное

стрелками, возможно только, если ближайшая

к изделию линза передней оптической

системы полностью охватывает угол

![]()

Рис. 3. К выбору места изображения светящегося тела.

(рис. 2 и 3,а), так как при меньших углах края линзы будут играть роль краев неконтролируемого отверстия ab (Рис. 2,а).

На рис. 3,б - показано плоское изделие при контроле его размера в середине плоскости. Легко видеть, что здесь благоприятные области отсутствуют, вырождаясь в линию ab. Поэтому таких расположений следует избегать. Если оно необходимо, то изображение источника света нужно делать небольшим, располагая его на линии аb. К этому же случаю относится и контроль цилиндрического изделия с большим диаметром.

Благоприятные области вновь появляются, если контролировать размер плоского изделия у его края (рис. 3,в и 3,г). В этом случае изображение источника света должно быть расположено несимметрично относительно оптической оси, чего можно добиться, сместив источник света или установив ширму в передней оптической системе. Все отмеченные стрелками расположения его можно считать почти равноценными.

На рис. 3,д показан случай контроля диаметра отверстия, которое может быть просверлено не перпендикулярно к поверхности изделия с наклоном в произвольную сторону. Благоприятная область размещения изображения источника света оказывается 'весьма небольшой.

В любом из указанных случаев благоприятные области должны быть найдены для всех предельных положений и размеров контролируемых отверстий и на основе их выбраны расположение и величина изображения источника света, в наибольшей мере удовлетворяющие всем случаям.

При контроле удлиненных отверстий в тонких стенках (группа II, рис.1) принцип построения оптической системы сохраняется, но форму светящегося тела источника света желательно брать удлиненной (лампы с прямолинейной нитью). Пользуясь таким источником света, можно построить переднюю оптическую систему так, чтобы она проектировала изображение светящегося тела непосредственно на плоскость контролируемого отверстия и это изображение полностью перекрывало отверстие. Иногда может оказаться целесообразным применение цилиндрических линз.

При контроле отверстий, распределенных по большой площади (группа III, рис.1), не представляется возможным построить оптическую систему с хорошим использованием светового потока и обеспечивающую результат контроля, не зависящий от неконтролируемых размеров изделия. Удовлетворительное решение в таких случаях приходится искать, сравнивая разнообразные расположения изображения источника света относительно контролируемых отверстий.

В случае отверстий малого- диаметра и узких щелей в толстых стенках (группа IV, рис.1) изображение источника света целесообразно располагать в плоскости входного отверстия (рис.2,б). Фотоэлемент лучше всего устанавливать непосредственно за контролируемым отверстием.

Во всех случаях вспомогательные детали оптической системы следует покрывать черной матовой краской.