- •Первый семестр

- •1.1. Элементы измерительной цепи.

- •1.2. Основные понятия.

- •1.3. Метрологические характеристики измерительных преобразователей.

- •1.4. Нагрузочный эффект в измерительных цепях.

- •Масштабирование величины и масштабный преобразователь

- •Методы измерений с предварительным преобразованием вида измеряемой величины

- •2. Характеристики преобразователей.

- •2.1. Основные характеристики

- •2.2. Линейная реакция первого порядка.

- •2.3 Линейная реакция второго порядка

- •2.4 Преобразователи с линейными характеристиками первого и второго порядка

- •3.1. Механические элементарные преобразования

- •3.2. Электрические элементарные преобразования

- •3.2.2. Электромагнитные преобразования

- •3.2.3. Эффект Холла

- •3.2.4. Пьезоэлектрические преобразования

- •3.2.6. Резистивные преобразования

- •3.2.6.1. Мост Уитстона

- •3.2.6.2. Тензодатчики

- •3.2.7. Термоэлектрические преобразования. Термисторы

- •3.2.8.1. Фотопроводящие преобразователи

- •3.2.8.2. Солнечные элементы

- •3.2.8.3. Фотодетекторы

- •3.2.8.4. Фототранзисторы

- •3.2.9. Ионизационные преобразования

- •3.3. Пневматические элементарные преобразования

- •4.1. Электроконтактные преобразователи.

- •4.1.1. Принципы построения электроконтактных преобразователей.

- •4.1.2. Усилители командных сигналов электроконтактных преобразователей.

- •4.2. Пневматические преобразователи.

- •4.2.1. Принципы построения пневматических преобразователей.

- •4.2.2. Расчет мембранных преобразователей.

- •Суммарная чувствительность мембранного преобразователя

- •4.3. Индуктивные преобразователи.

- •4.3.1. Принцип преобразования.

- •4.3.2. Общие положения расчета индуктивных преобразователей.

- •4.4. Фотоэлектрические преобразователи.

- •4.4.1. Принцип преобразования.

- •4.4.2. Фотоэлектрические растровые преобразователи.

- •4.5. Пьезоэлектрические преобразователи.

- •4.6. Принципы действия механотронных преобразователей.

3.3. Пневматические элементарные преобразования

В пневматике используется унифицированный сигнал – давление сжатого воздуха в диапазоне от 0,2·105 до 1,0·105 Па. Все многочисленные устройства пневматики состоят из небольшого числа элементов. Действие этих элементов в статике и в динамике различное.

Движение воздуха по трубкам, через камеры и другие элементы сопровождается трением его о стенки, внезапными сужениями, расширениями и поворотами потока. Величина пневматического сопротивления любого элемента является постоянной лишь при ламинарном режиме движения. С увеличением скорости возникает турбулентный режим движения, при котором воздух движется с завихрениями и перемешивается.

В пневматике пневматическое сопротивление создается специальными устройствами – пневматическими резисторами, или дросселями.

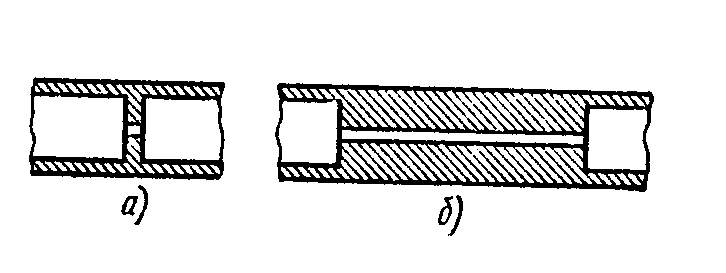

Рис. 31. Постоянные дроссели: а – турбулентный, б – ламинарный |

В зависимости от назначения дроссели разделяют на постоянные и переменные.

По характеру движения воздуха постоянные дроссели делят на турбулентные и ламинарные. Турбулентные дроссели (рис. 31, а) обычно выполняют в виде жиклеров – каналов с малым отношением длины к диаметру, а ламинарные (рис. 31, б) в виде капилляров – каналов с большим отношением длины к диаметру.

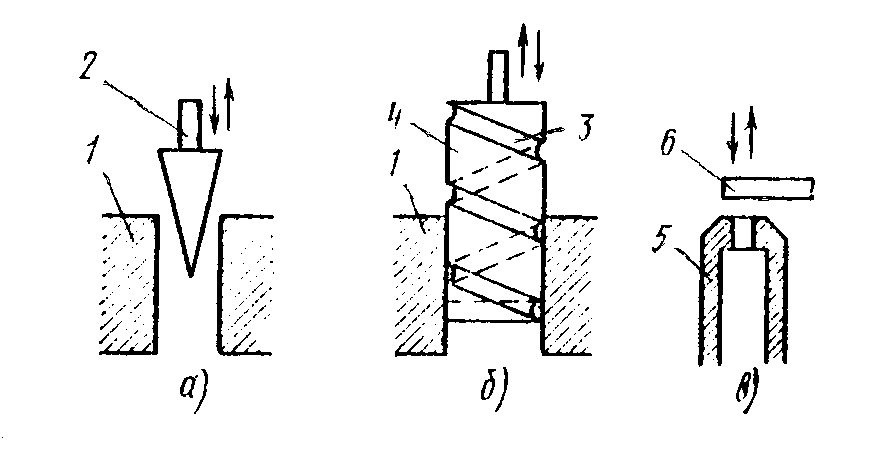

Наиболее распространенные конструкции переменных дросселей показаны на рис. 32. На рис. 32, а представлен переменный дроссель типа цилиндр-конус.

Рис. 32. Переменные дроссели: а – цилиндр-конус, б – поршень-канавка, в – сопло-заслонка; 1 – втулка, 2 – конус, 3 – канавка, 4 – поршень, 5 – сопло, 6 – заслонка |

На рис. 32, б изображен переменный дроссель типа поршень-канавка. На рис. 32, в показан переменный дроссель типа сопло-заслонка.

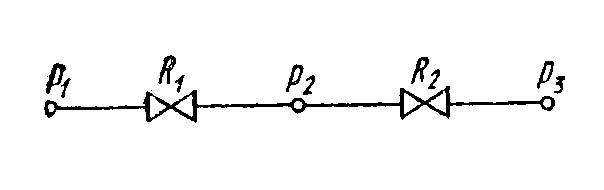

Рис. 33. Делитель давления |

Пневматические дроссели применяются в схемах делителей давления. Схема делителя, приведенная на рис. 33, часто называется дроссельным сумматором.

Устройство и принцип действия элементарных пневматических преобразователей приведены в табл. 4.

Таблица 4

Элементарный преобразователь |

Входной сигнал |

Выходной сигнал |

Мембрана |

Давление |

Сила |

Трубчатая пружина |

» |

Линейное перемещение |

Сильфон |

» |

Сила или линейное перемещение |

Сопло-заслонка |

Линейное перемещение |

Давление |

Мембрана. Это зажатый между фланцами гофрированный диск, чаще всего из прорезиненной ткани, с жестким диском в центре (рис. 34). Мембрана преобразует давление в силу.

Для преобразования давления сжатого воздуха в линейное перемещение или силу служат также трубчатые пружины и сильфоны.

Трубчатая пружина. Представляет собой согнутую в виде дуги трубку овального сечения (рис. 35). Один конец трубки запаян, а в другой, укрепленный неподвижно, подается измеряемое давление. Под действием давления трубка стремится распрямиться, вследствие чего ее свободный запаянный конец перемещается.

Рис. 34. Мембрана |

Рис. 35. Трубчатая пружина |

Сильфон. Это гофрированная трубка, один конец которой закрыт, а к другому подводится давление р; (рис. 36). Под действием давления сильфон растягивается. Если перемещению дна сильфона препятствует неподвижная опора, то выходным сигналом сильфона является не перемещение, а сила, действующая на опору.

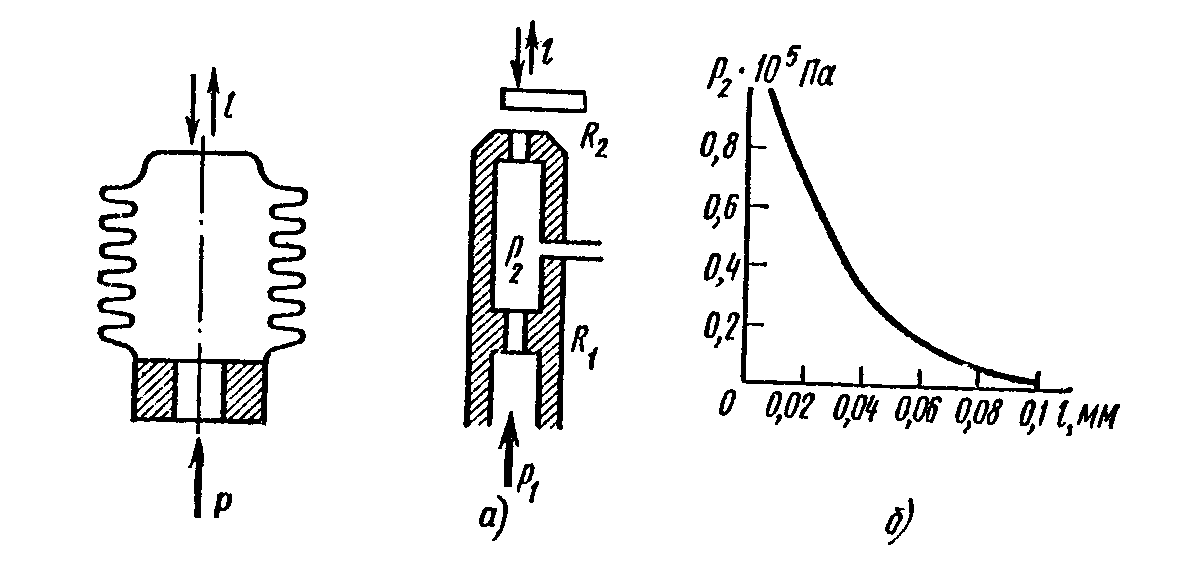

Преобразователь сопло-заслонка. Для преобразования линейного перемещения в давление сжатого воздуха применяют переменный дроссель типа сопло-заслонка в сочетании с постоянным дросселем (рис. 37, а). Постоянный дроссель R1 вместе с переменным дросселем сопло-заслонка R2 образует делитель давления.

Рис. 36. Сильфон |

Рис. 37. Преобразователь сопло-заслонка: а – устройство, б – статическая характеристика |

4. Классификация первичных преобразователей.

Первичным преобразователем (ПП) перемещения называется устройство, воспринимающее контролируемое входное перемещение (линейное или угловое) и преобразующее его в выходной сигнал (как правило, электрический), удобный для дальнейшей обработки, преобразования и, если это необходимо, передачи по каналу связи на большие расстояния.

Основные требования, которые предъявляются при разработке и конструировании к ПП перемещений: высокая точность измерения (или контроля) перемещений, быстродействие, надежность, помехоустойчивость информативного параметра, малые нелинейные искажения и т.д Наряду с отмеченными предъявляются и такие требования, как высокая технологичность, небольшая стоимость, малые теплоотдача, габариты, масса и пр.

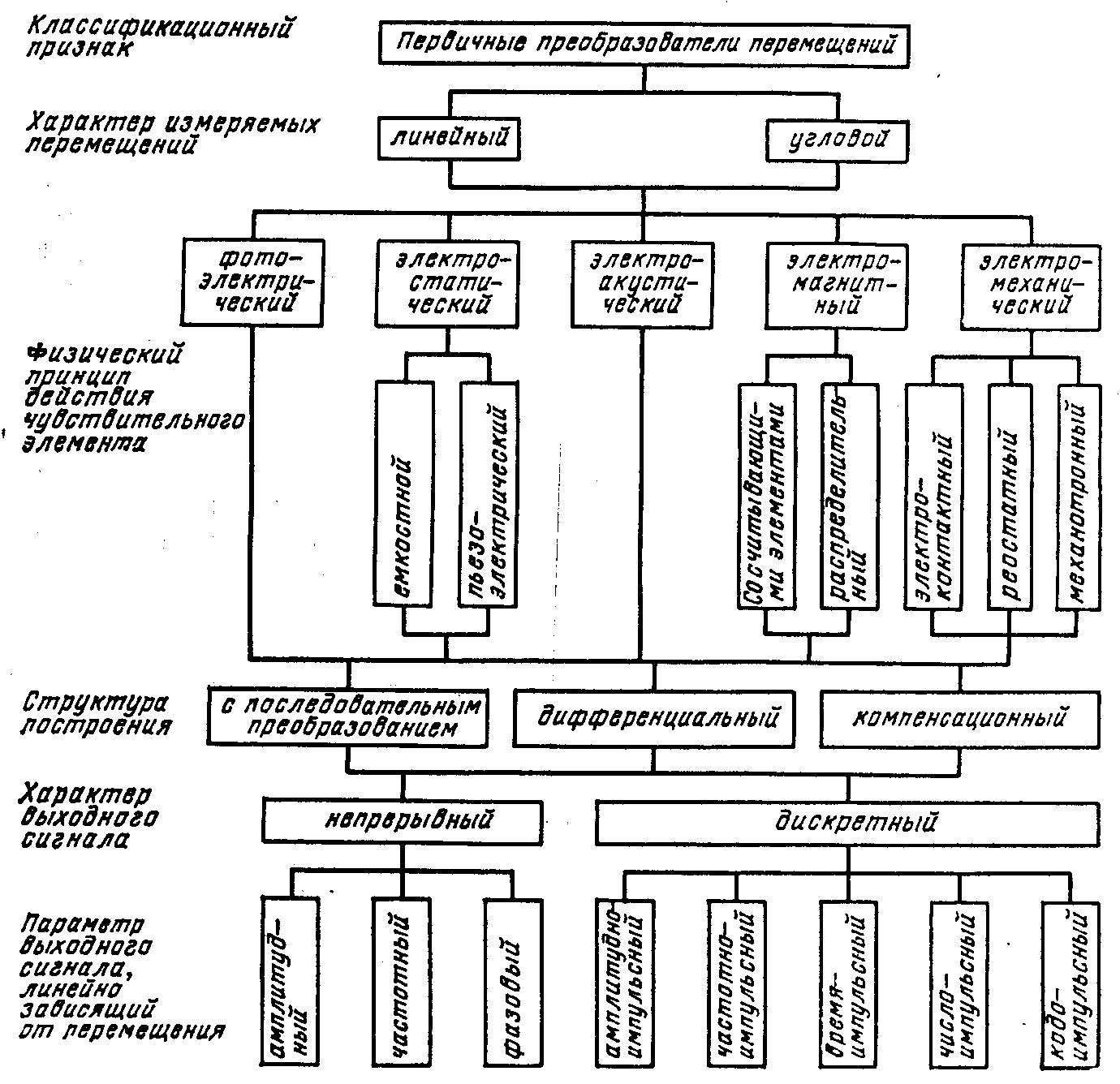

По характеру измеряемых процессов различают ПП линейных и угловых перемещений.

По физическому принципу действия чувствительного элемента все существующие ПП можно разделить на фотоэлектрические; электростатические: емкостные и пьезоэлектрические; электромагнитные; электроакустические; электромеханические электроконтактные, реостатные и механотронные.

Электростатические, в частности емкостные, ПП обладают высокой чувствительностью и добротностью, малой нелинейностью характеристики, малыми тепловыми потерями. Однако широкое распространение емкостных ПП ограничено большим выходным сопротивлением, необходимостью в жесткой герметизации, трудностью исключения влияния паразитных емкостей

Электромагнитные индуктивные ПП уступают емкостным по чувствительности и линейности характеристики, но превосходят их по выходной мощности, помехоустойчивости, надежности. Достоинствами электромеханических электроконтактных ПП являются простота конструкции, большие мощность и амплитуда выходных сигналов.

Фотоэлектрические ПП имеют в настоящее время наибольшую точность среди существующих преобразователей, обладают наивысшей разрешающей способностью, отличаются высокой чувствительностью и быстродействием, простотой и надежностью конструкции, малыми габаритами и массой, отсутствием механической связи с контролируемым объектом, малой инерционностью, возможностью дистанционного измерения и контроля практически без измерительного усилия. К недостаткам фотоэлектрических ПП следует отнести чувствительность к посторонним источникам излучения, недостаточную стабильность и надежность

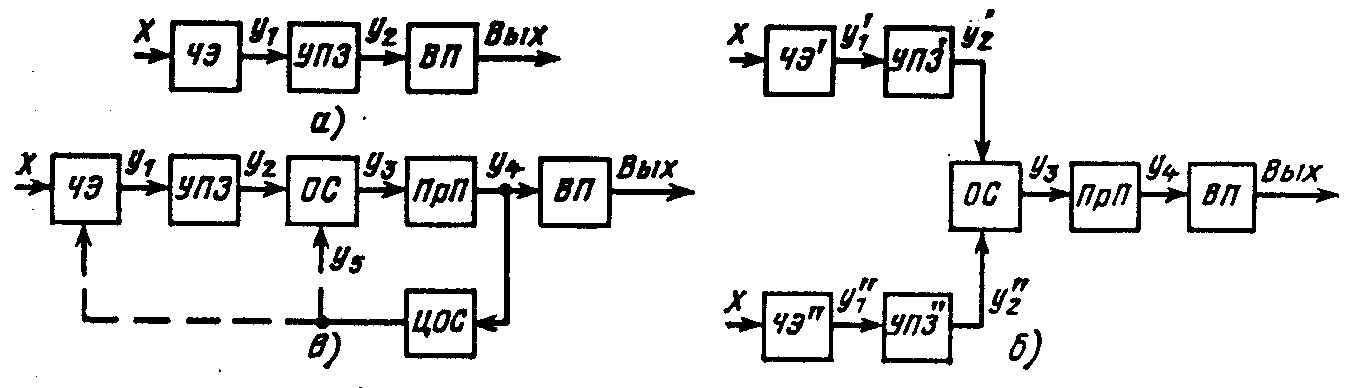

По структуре построения различают три основные структурные схемы: с последовательным преобразованием, дифференциальные и компенсационные (рис. 38).

Схема ПП с последовательным преобразованием достаточно проста и надежна, однако она обладает существенными недостатками (наличием не скомпенсированных погрешностей), и, следовательно, низкой точностью.

Дифференциальные ПП обладают более высокой точностью, большей линейностью характеристики управления и более высокой чувствительностью.

Компенсационные ПП построены на принципе автоматического уравновешивания измеряемой величины компенсирующей величиной того же рода рис. 38.

Рис. 38

В компенсационных ПП происходит компенсация мультипликативных погрешностей, связанных с нестабильностью характеристик звеньев, охваченных отрицательной обратной связью. При этом точность измерения в основном определяется стабильностью работы звена обратной связи, входного и выходного элементов схемы.

По характеру изменения во времени выходного сигнала различают ПП непрерывного и дискретного действия.

В зависимости от вида параметра выходного сигнала, находящегося в линейной зависимости от измеряемого перемещения, ПП непрерывного действия разделяются на амплитудные, частотные и фазовые. Соответственно ПП дискретного действия могут быть амплитудно-импульсными, частотно-импульсными, время-импульсными, число-импульсными, кодоимпульсными и др.

Амплитудные и амплитудно-импульсные ПП обладают наибольшей простотой конструкции и электронной схемы, высокой надежностью и достаточным быстродействием, могут быть как генераторными, так и параметрическими. Общим недостатком амплитудных ПП является их низкая помехозащищенность.

Частотные, фазовые и соответственно частотно-импульсные и времяимпульсные ПП обладают более высокой точностью, линейностью характеристики управления, быстродействием, но меньшей надежностью по сравнению с амплитудными ПП. При этом контактные и емкостные ПП характеризуются большой простотой изготовления, но обладают известными недостатками: контактные — малой надежностью, ограниченной выходной частотой и небольшим сроком службы; емкостные — малым выходным сигналом и влиянием емкости монтажа на частоту выходного сигнала. Индуктивные ПП обычно характеризуются высокой надежностью и большим сроком службы, но обеспечивают невысокую частоту выходного сигнала, ограниченную наличием переходных процессов. Здесь следует отметить, что практически неограниченной выходной частотой и очень малым нагрузочным моментом обладают фотоэлектрические ПП. Однако они отличаются определенной сложностью конструкции и эксплуатации.

Фазовые и фазоимпульсные ПП обладают наивысшей точностью, высокими разрешающей способностью, быстродействием и надежностью, наибольшей помехоустойчивостью

Классификационная схема, представленная в табл. 5 включает в себя практически все известные типы первичных преобразователей перемещения.

Таблица 5