- •§ 1. Основные понятия и общая постановка задач исследования операций

- •§ 2. Математическое моделирование

- •§ 3. Основы оптимизации

- •§ 1. Социально-психологические вопросы

- •§ 2. Подбор, расстановка и подготовка кадров

- •§ 3. Документация и делопроизводство в системе управления

- •§ 4. Основные принципы партийного руководства

§ 1. Социально-психологические вопросы

Проблемы управления системами организационного типа связаны с поведением людей, входящих в систему. Автотранспортные предприятия, как уже отмечалось, относятся к таким «большим системам», в которых человек участвует и в качестве объекта управления, и в качестве управляющего звена. Управление1 сейчас невозможно без учета социальных (социология —'учение об обществе и законах общественной жизни) и психологических аспектов деятельности человека и коллектива. Этими аспектами занимается социальная психология, изучающая взаимоотношение отдельных членов коллектива, психологическую совместимость, групповые нормы, настроение коллектива и т. д. Большинство решений принимает человек, и от его морально-политических, социально-психологических и эмоционально-субъективных качеств зависят принимаемые решения.

Человек может быть новатором или консерватором, оптимистом и пессимистом, иметь разные точки зрения и вкусы, в разной степени проявлять чувства любви, ненависти, сострадания и страха. Эти качества человека по-разному влияют на принимаемые решения. Можно принять неправильные решения даже при правильной и достоверной информации, полученной с помощью современных технических средств. К основным отрицательным факторам, сопутствующим принятию решений, можно отнести следующие: предвзятость, подмена действительного желаемым, перестраховка, эгоцентризм, половинчатые решения и т. д. Фактор предвзятости проявляется при оценке работы другой организации, когда сознательно или подсознательно находятся недостатки и неохотно признаются достоинства. Фактор подмены действительного желаемым проявляется в невнимании к трудностям и нерешенным проблемам, в излишнем оптимизме и нереалистическом подходе к принимаемым решениям. Фактор перестраховки проявляется в отказе выполнять реальные работы, выдвижении невыполнимых требований, всяческое ограждение себя от возможной критики. Фактор эгоцентризма проявляется в стремлении достичь определенной цели в личных интересах, настоять на своем, в противопоставлении личных и общественных интересов. Половинчатые решения проявляются в нежелании

105

реально смотреть на неприятные факты, маскировке истинных стремлений, в ложной демонстрации проводимых работ. Очень важно уметь выявлять (фильтровать) вредные суждения и эмоции. Главное в этом — объективное, строгое и зрелое суждение и знание фактов действительного положения. Это позволит устранить различные «примеси» эмоционально-субъективного характера.

Главными элементами управленческой системы является объект, субъект и средства управления. В качестве субъекта управления и носителя управленческой функции в автопредприятиях выступает директор, а также соответствующие службы и отделы. Под объектом управления следует понимать людей, организованных в коллективы для решения определенных транспортных задач. В качестве объекта управления по отношению к человеку выступает автомобильная техника.

Автоматизированные системы управления не могут заменить руководителя, его творческие возможности, способность принимать целесообразное решение при недостаточных данных, его инициативу, волю и другие качества. Машине следует передавать лишь то, что она может выполнить лучше человека, а человеку оставлять то, с чем может справиться только он — человек («человеку — человеческое, машине — машинное»). Кибернетику нельзя абсолютизировать и рассматривать управление автомобильным транспортом лишь как кибернетический или информационный процесс и сводить совершенствование управления к оптимизации процессов сбора, переработки и передачи информации. Вычислительные машины лишь повышают интенсивность и эффективность управленческого труда.

На рост производительности труда значительное влияние оказывают человеческие факторы, обусловленные физиологическими, психологическими и социально-психологическими свойствами человека. Их разумное использование может явиться серьезной производительной силой. Развитие и достижение психологии в настоящее время широко используется в социальных науках. Данные психологической науки могут быть использованы при исследовании трудовых коллективов, социальных факторов повышения производительности труда, коммунистического воспитания, проблем управления социальными процессами, проблем права, этики и эстетики. Данные психологии находят широкое использование и в технических науках при разработке систем отображения информации, автоматизированных систем управления, контрольно-диагностических и прогнозирующих систем и устройств и т. д. Психология играет важную роль в обеспечении безопасности труда и предотвращении травматизма. По литературным данным, около 30% несчастных случаев на производстве обусловлены" психологическими факторами (невнимательность, нарушение восприятшги т. д.).

106

Психология (греч. psyche — душа "+ logos — учение) — наука о закономерностях, развитии и формах психической деятельности человека. Научная психика основывается на марксистско-ленинской теории отражения субъектом объективной реальности и на учении исторического материализма об обусловленности общественного сознания общественным бытием. В классовом обществе общественное сознание неизбежно приобретает классовый характер. Первая система психологических понятий изложена в учении Аристотеля (трактаты «О душе», «Происхождение животных» и др.). Важную роль в развитии современной психологии сыграли работы русских ученых И. М. Сеченова и И. П. Павлова о физиологических основах психических процессов. Под психологией обычно понимаются особенности характера и душевный склад человека. Материальной основой психики человека является мозг.

Развитие современной психологии привело к ее дифференциации. Появились психофизиология, медицинская психология (психотерапия, психогигиена, нейропсихология), педагогическая психология, психология труда и социальная психология. Психология труда занимается изучением трудовых процессов с целью повышения их эффективности за счет рационализации двигательных операций, приспособления орудий труда и машин к возможностям человека, улучшения экологических условий (внешней среды) и профессионального отбора. В условиях автоматизации производства важное значение имеет распределение и согласование функций между человеком-оператором и машиной, восприятие и переработка информации, принятие решения и другие весьма сложные психологические процессы. В этой связи специально создана инженерная психология. Человек рассматривается как активный субъект трудовой деятельности, в которой всесторонне раскрываются его способности и творческие силы. Психология труда вместе с физиологией, экологией, гигиеной и технической эстетикой составляют комплексную область знаний о труде, которая называется эргономикой. Социальная психология занимается исследованием деятельности человека в коллективе, формированием межличностных отклонений в коллективе и психологической совместимости членов коллектива.

В условиях современной научно-технической революции особую актуальность приобретают проблемы психологии труда. Психология труда связана с началом научной организации труда и проблемой профессионального отбора, которая учитывает более или менее стойкие индивидуальные различия в сфере профессиональных способностей. Созданы специальные тесты, с помощью которых можно количественно оценить эти способности. Устанавливаются различия в профессиональных способностях и интересах, которыми руководствуется человек при выборе профессии. Психология труда изучает колебания работоспособ-

107

ности, утомляемости, оптимизирует режим труда и высказывает рекомендации относительно повышения производительности труда и качества работы, выявляет психологические причины возникновения аварийных ситуаций, разрабатывает и формирует специальные направления психологии профессий путем определения набора профессиональных свойств личности (например, психология водительских профессий).

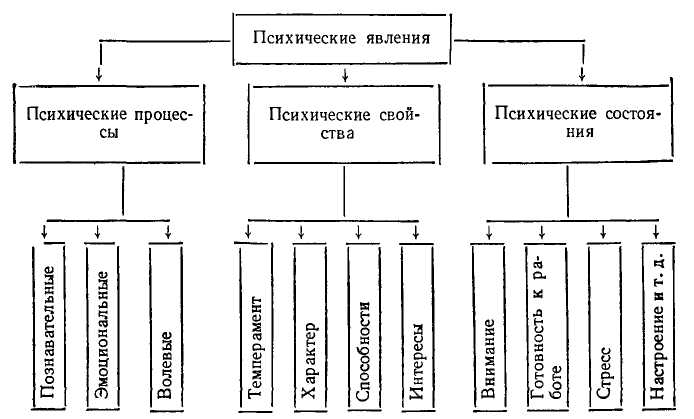

Рис. 44. Классификация психических явлений.

Психика как субъективное отражение объективного мира сложна и многообразна по своим проявлениям. В специальной литературе обычно различают три основные группы психических явлений [16]: психические процессы, психические свойства и психические состояния (рис. 44). Психические процессы обеспечивают познание окружающего мира, обучение профессии и выполнение той или иной деятельности. К познавательным процессам относятся ощущения, восприятия, память и мышление. Эмоциональные процессы — это человеческие переживания, различные чувства. Волевые процессы — это выбор способа действий, принятие решений. Психические свойства характеризуют индивидуальные особенности человека (темперамент, способности, характер, интересы).

Темперамент характеризует уравновешенность человека в поведении, его реакции на воздействие, общительность с людьми, приспособленность к новым условиям и другие индивидуальные черты. По темпераменту принято людей делить на холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов.

Холерик — это очень энергичный и деятельный человек с быстрой и сильной реакцией: решителен, инициативен, менее других боится опасности; часто бывает вспыльчив, горяч, несдержан и резок; обладает выразительной мимикой, обильной жестикуляцией и образной речью.

Сангвиник — живой и деятельный человек, когда занят интересной работой. Скучный и вялый, когда ее нет. Часто меняется настроение. В коллективе весел и жизнерадостен. В своих решениях иногда поспешен. Не всегда доводит до конца начатое дело.

Флегматик — это человек со спокойным и уравновешенным характером. Речь медленная. После обстоятельного обдумывания своих предстоящих действий принятое решение выполняет последовательно и целеустремленно. Весьма усидчив и терпелив.

Меланхолик — весьма медлительный и осторожный человек. Часто смущается, теряется, не общителен и замкнут. В своих действиях нерешителен, пассивен и вял.

Как правило, в большинстве людей сочетаются черты различных темпераментов. Люди с «чистыми» типами темперамента встречаются не часто.

Под способностями человека понимаются индивидуальные способности его психики, которые благоприятно влияют на достижение им более высокого уровня определенной деятельности. Способности зависят от врожденных особенностей структуры мозга, от условий жизни и деятельности и методов обучения. Человек со своеобразным сочетанием способностей, добивающийся особых достижений, считается одаренным. А человек с высокой степенью одаренности считается талантливым.

Под мастерством человека понимается совокупность знаний, умений и навыков. Хорошим специалистом может стать тот человек, в котором удачно сочетаются все эти три качества, одних только способностей недостаточно. При хороших способностях можно быть весьма посредственным специалистом.

Психическое состояние характеризует психическую деятельность человека в данный момент времени. Это внимание, эмоциональное напряжение (стресс), бодрость, утомление, настроение, возбуждение, апатия и т. д. Психологические качества людей необходимо учитывать при организации их деятельности и при разработке мероприятий по совершенствованию управления целой системой. Знание этих качеств позволяет лучше организовать работу и обучение водительского, ремонтно-обслуживающе-го и управленческого персонала.

На границе между техническими и психологическими науками сформировалась новая дисциплина — инженерно-техническая психология, в которой рассматривается деятельность человека, управляющего современной техникой. Важную роль инженерная психология играет при профессиональном подборе отдельных специалистов (летчиков, водителей и др.) и при исследовании

таких качеств человека, как восприятие окружающей среды, скорость реакции на отдельные сигналы, внимание. Достижения инженерной психологии все шире используются в авиации и на транспорте. Вопросы инженерной психологии должны находить применение, например, при анализе дорожно-транспортных происшествий, значительная часть которых (около 60%) совершается по вине водителей.

При управлении движущимся автомобилем в мозге человека непрерывно строятся различные информационные модели внешнего мира (дорожной ситуации). Анализируя в течение короткого промежутка времени эти модели, водитель, опережая события, принимает то или иное решение, например, начать постепенное снижение скорости или экстренное торможение при появлении на проезжей части дороги пешехода. Если водитель, проанализировав в динамике возникшую ситуацию (модель), считает, что пешеход и автомобиль не столкнутся, он не меняет режим движения автомобиля. В противном случае он вынужден принимать срочные меры для предупреждения возможного столкновения. Водитель при движении автомобиля должен удерживать в поле своего восприятия дорогу и прилегающее к ней пространство, контролировать показания щитковых приборов, координировать работу рук и ног при управлении автомобилем, на слух определять исправность работы агрегатов.

При обучении у водителей формируются водительские навыки, которые базируются на создании в коре головного мозга специальной функциональной системы моделирования предметов внешнего мира. В мозге человека осуществляется непрерывное моделирование и подстройка координации движения к непрерывно меняющейся дорожно-транспортной обстановке. Происходит взаимодействие отдельных нервных клеток, расположенных в различных участках коры. Для развития водительских навыков можно широко использовать различные тренажеры, имитирующие условия и режимы работы автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие зависит не только от способности человека реагировать на неожиданные ситуации. При длительной работе водителя снижается его работоспособность, водитель утомляется, при этом появляются ошибки в его действиях, уменьшается скорость движения. В результате утомления снижается бдительность водителя. Бдительность обычно колеблется в определенных пределах в течение рабочего времени и значительно падает к концу рабочего дня. Между утомляемостью, снижением бдительности водителя и безопасностью движения существуют определенные связи. Различные человеческие переживания, отрицательные эмоции, жизненные конфликты и другие психологические явления также ведут к возникновению аварий.

С точки зрения производительности труда очень важно правильно с позиций психологии организовать деятельность людей. Социологи и психологи, изучая поведение человека в системе,

должны устанавливать наиболее эффективные стимулы морального и материального характера, оказывающие положительное влияние на систему в процессе управления. Существует три основных стимула: сознательность, перспектива приобретения определенных моральных и материальных благ, поощрения за хорошую работу и опасения санкций за плохую работу. Системы управления должны предусматривать наличие постоянно возобновляемых стимулирующих факторов. Это связано с биологической природой человека. При наличии одних и тех же воздействий (удовольствие, неприятность) ощущения от них притупляются и человек перестает на них реагировать. При отсутствии постоянно стимулирующих факторов человек начинает «минимизировать» функцию своего труда. Следует выбирать систему стимулов, мобилизующую весь коллектив предприятия в определенном наиболее эффективном направлении, при этом личные интересы людей должны совпадать с интересами всей «большой системы». Наблюдения показывают, что и сложная, и упрощенная (однообразная, монотонная, скучная) деятельность человека (например, при механизации и автоматизации некоторых процессов) в конечном итоге снижает производительность труда. Поэтому в каждом конкретном случае важно определить меру сложности трудовой деятельности человека. Надо находить способы нейтрализации отрицательных влияний монотонности. Например, периодическое изменение ритма и темпа работы, производственная гимнастика, функциональная музыка и другие мероприятия позволяют сохранять работоспособность человека в течение длительного времени. За счет выбора рационального режима труда можно повысить производительность труда до 15-20%.

Особое внимание психология уделяет изучению характеристик коллективов. Одной из самых важных характеристик психологии трудового коллектива является психологическая совместимость его членов, влияющая на эффективность труда. «Психологический климат» рассматривается как интегральная характеристика производственного коллектива. К основным факторам, определяющим «климат», относят сплоченность, удовлетворенность взаимоотношениями, коллективное мнение, общественное настроение, уровень текучести, количество нарушений трудовой дисциплины, число конфликтов и жалоб. Для улучшения «климата» необходимо разрабатывать специальные мероприятия. К ним прежде всего следует относить совершенствование взаимоотношений в производственных коллективах, разработку форм морального и материального стимулирования, соответствующий подбор руководителей и др.

При изучении социально-психологических проблем практикуют опросы в форме бесед или анкетирование, анализ документов, наблюдения за деятельностью производственных коллективов и их отдельных членов. Для более глубоких исследований

иногда создаются специально экспериментальные ситуации (например, вводится метод стимулирования труда), при которых фиксируются различные характеристики производственных коллективов.

При социально-психологическом анализе производственных групп и коллективов выделяют формальную (официальную) и неформальную (неофициальную) организационные структуры. Формальная структура группы или коллектива характеризуется официальным разделением труда и выполнением определенных функций. Неформальная структура является следствием личного взаимодействия людей, индивидуальных контактов в течение рабочего дня. Роль таких неформальных групп велика, и их руководитель должен учитывать. Желательно, чтобы официальный руководитель являлся и главным неофициальным лидером.

Обычно выделяется три типа руководства: автокритический, демократический и формальный. При автокритическом руководстве имеет место централизация власти в руках одного руководителя. Он единолично принимает решение, и подчиненные выполняют только его решения, не проявляя своей инициативы. Все основано на силе власти руководителя. Руководитель демократического типа опирается на своих подчиненных, их инициатива поддерживается и стимулируется. Этот тип руководителя наиболее эффективен. Формальный тип руководителя характеризуется минимальным вмешательством в деятельность предприятия. Он создает необходимые условия для выполнения поставленных задач. Пассивность руководителя часто оказывает отрицательное влияние на результаты деятельности.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организации призваны мобилизовать массы трудящихся и направлять их общие усилия на решения задач, стоящих перед нашим народным хозяйством. Люди, объединенные в коллектив, в своей совместной деятельности способны сделать значительно больше, чем если бы они действовали разрозненно. Коллектив создает новую производительную силу. Поэтому проблемам организации и развития трудовых коллективов нужно уделять значительно больше внимания, их деятельность следует рассматривать прежде всего с социально-психологических точек зрения. Необходимо учитывать «психологический климат», «настроение коллектива», «межличностные отношения» и т. д. Между отдельными членами коллектива могут возникать симпатии, антипатии, личная дружба. В конечном итоге в коллективе создается общий уровень организованности и инициативы: стиль работы, общее настроение, моральное и волевое единство. Все это и определяет «психологический климат». С целью повышения эффективности деятельности человека необходимо систематически изучать поведение людей, выявлять их общие пожелания и устанавливать

наилучшие стимулы морального и материального характера для воздействия на всю систему и определять «психологические характеристики» людей.