- •10. Измерение влажности газов

- •9.1. Основные сведения

- •9.2. Тепловые влагомеры

- •9.2.1.Психрометрические влагомеры

- •9.2.2. Конденсационные влагомеры

- •9.3. Сорбционные влагомеры

- •9.3.1. Деформационные влагомеры

- •9.3.2.Электрометрические влагомеры

- •9.3.3. Кулонометрические влагомеры

- •9.3.4. Сорбционно-частотные влагомеры

- •9.5. Некоторые особенности использования влагомеров газов

9.3.3. Кулонометрические влагомеры

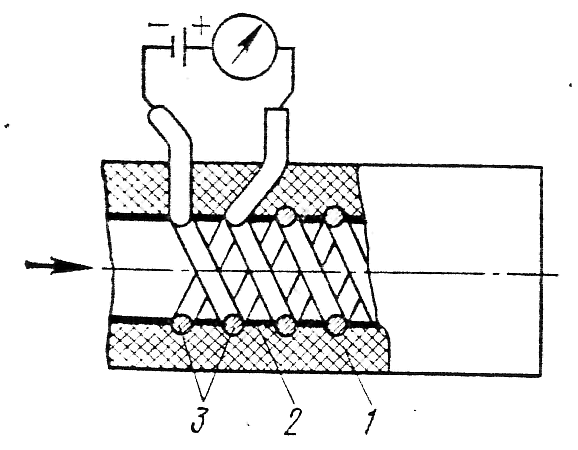

При кулонометрическом методе измерения влажности газов выходной величиной является сила тока, необходимая для непрерывного и полного электролиза влаги, поглощаемой влагочувствительным элементом измерительного преобразователя. Чувствительный элемент кулонометрического влагомера (рис. 9.4) представляет собой цилиндрический пластмассовый корпус 1, во внутреннем канале которого размещены два металлических электрода 3, выполненных в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей, к которым подводится постоянный ток. Между электродами наносится пленка высокоэффективного сорбента 2, имеющего высокое удельное сопротивление в сухом виде и высокую проводимость после адсорбции влаги. В качестве сорбента в кулонометрических измерительных преобразователях используется частично гидратированная пятиокись фосфора. Через чувствительный элемент непрерывно проходит строго постоянное количество анализируемого газа. При этом происходит процесс поглощения влаги пленкой с образованием концентрированного раствора фосфорной кислоты согласно реакции

Р205

+ Н20

![]() 2НРОз

2НРОз

Рис.9.4. Функциональная схема чувствительного элемента кулонометрического влагомера газов

1-пластмассовый корпус,

2-плёнка сорбента.

3- два металлических электрода

Одновременно под действием постоянного тока, потенциал которого превышает потенциал разложения воды, из НРОз происходит электролиз воды.

В установившемся режиме количества поглощенной и разложенной в единицу времени воды равны и, таким образом, сила тока в питающей цепи, измеряемая чувствительным электроизмерительным прибором, является мерой концентрации влаги в анализируемом газе.

Современные кулонометрические влагомеры предназначены для определения малых содержаний влаги в газах (влагосодержание по точке росы от —88 до +20° С, или от 0,107 до 815 мг/м3). Основная . погрешность измерения ±5—10%.

9.3.4. Сорбционно-частотные влагомеры

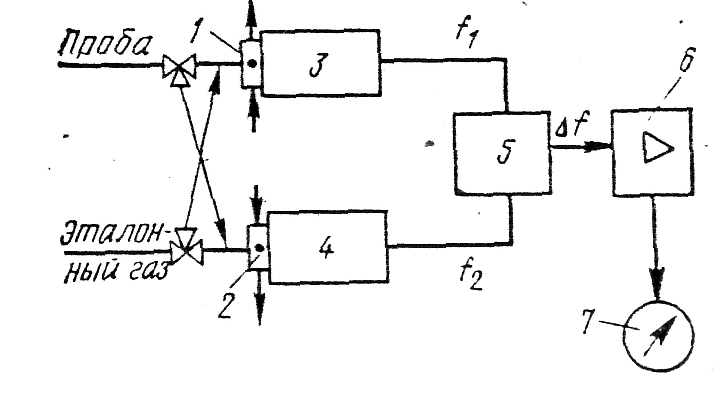

Влагомеры этой группы появились сравнительно недавно, однако благодаря высокой чувствительности и широкому температурному диапазону (до 150° С) область их применения будет расширяться. Принцип действия такого влагомера основан на изменении частоты кварцевого резонатора, покрытого тонким слоем гигроскопического вещества, при изменении влажности контролируемой газовой смеси. В сорбционно-ча-стотном влагомере (рис. 9.5) сравниваются частоты колебании f1 и f2 кварцевых резонаторов 1 и 2, поступающих к ним от генераторов высокой частоты ( около 9 МГц ) 3 и 4. Сравнение происходит в смесителе 5. Результирующая разность частот f1 и f2, являющаяся функцией влажности анализируемого газа, усиливается усилителем 6 и поступает в виде сигнала измерительной информации о влажности анализируемого газа к измерительному прибору 7.

Каждый резонатор в течение 30 с находится поочередно то в потоке исследуемой газовой смеси, то в потоке сухого эталонного газа. Переключение осуществляется по временной программе от специального задатчика (на схеме не показан) с помощью кранов-переключателей. Таким образом, в то время как один резонатор поглощает влагу, второй ее десорбирует, и наоборот. Изменение массы резонатора, вызванное сорбцией влаги из исследуемой газовой среды, изменяет частоту его собственных колебаний. Поскольку сорбция влаги гигроскопической оболочкой кварцевого резонатора понижает частоту его колебаний за счет увеличения его массы, а частота второго резонатора имеет в это время номинальное значение, возникает разность частот, которая и является носителем измерительной информации о влажности анализируемой газовой смеси.

Рис.9.5. Структурная схема сорбционно-частотного влагомера

В качестве адсорбционных покрытий кварцевых чувствительных элементов влагомеров используются пленки полиамида, а также модифицированные пленки SiO2.