- •49. Проводники и диэлектрики в электрическом поле

- •Энергия конденсатора

- •Сегнетоэлектрики

- •50.Работа выхода электронов из метала

- •Термоэлектронная эмиссия

- •Элементарная теория диамагнетизма

- •Гистерезис магнитный

- •Точка Кюри

- •52.Структура твердых тел

- •Деформация растяжения

- •Деформация сжатия

- •Деформация сдвига

- •Деформация изгиба

- •Деформация кручения

- •Пластическая и упругая деформация

- •Закон гука

- •1. Закон Фурье

- •2. Теплопроводность анизотропных тел

- •3. Температуропроводность

- •4. Механизмы теплопроводности

- •4.1. Тепловое сопротивление

- •4 .2. Теплопроводность диэлектриков

- •4.3.1. Теплопроводность некоторых диэлектриков при 20 ° с

- •4.4. Теплопроводность в металлах

- •4 .4.1. Зависимость электронной теплопроводности металлов от температуры

- •4.4.2. Теплопроводность металлов и сплавов, Вт/(мЧк), при 20 °с

- •4.4.3. Влияние различных параметров на теплопроводность в металлах

4 .2. Теплопроводность диэлектриков

Температура Дебая ΘD - величина, представляющая собой максимальный квант энергии, способный возбудить колебания решетки. Температура Дебая зависит от свойств вещества. Для большинства твердых тел она составляет 100¸ 400 К, но для бериллия (ΘD = 1440 K) и алмаза (ΘD = 2230 K) она аномально высока из-за повышенной жесткости межатомных связей.

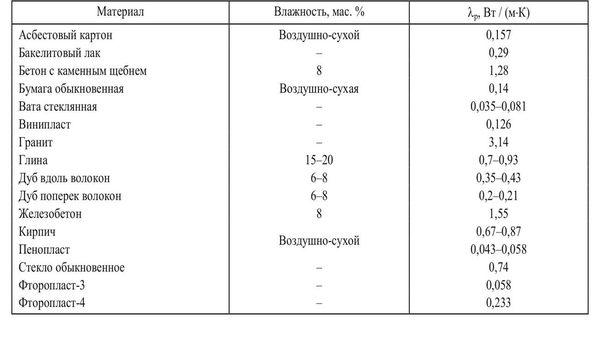

4.3.1. Теплопроводность некоторых диэлектриков при 20 ° с

Влажность существенно увеличивает теплопроводность гигроскопичных веществ.

4.4. Теплопроводность в металлах

Решеточная теплопроводность в металлах может быть оценена из выражения: λp = 2,41rCv(Ed)1/2, где r -расстояние между атомами; Cv - удельная изохорная теплоемкость; E - модуль Юнга; d - плотность.

Электронное теплосопротивление обусловлено рассеянием электронов на дефектах, примесях, фононах и электронах. Согласно правилу Видемана-Франца при комнатной температуре отношение теплопроводности иэлектропроводности для различных металлов является константой: λe = Lg T, где постоянная Лоренца L = (p 2 / 3)(kB / e)2 = 2,45 × 10-8 Вт × Ом / К2.

4 .4.1. Зависимость электронной теплопроводности металлов от температуры

При температурах вблизи T = 0 K l e ~ T.

В интервале средненизких температур 0 < T << Q D λe ~ 1 / T2.

При высоких температурах T >> Q D λe ~ const.

Оценки показывают, что λp » 0.01Чλe.

4.4.2. Теплопроводность металлов и сплавов, Вт/(мЧк), при 20 °с

Li |

Na |

K |

Be |

Mg |

Al |

Ta |

Mo |

W |

Fe |

70 |

140 |

100 |

160 |

172 |

209 |

55 |

137 |

169 |

74 |

Co |

Ni |

Ir |

Pd |

Pt |

Cu |

Ag |

Au |

Zn |

Cd |

70 |

62 |

60 |

70 |

70 |

393 |

415 |

312 |

113 |

98 |

Hg |

Tl |

Sn |

Pb |

Sb |

Bi |

Латунь |

Сталь |

Чугун |

|

29 |

51 |

66 |

35 |

19 |

10 |

86 |

45 |

63 |

|

4.4.3. Влияние различных параметров на теплопроводность в металлах

Теплопроводность зависит от размера зерна и увеличивается с его ростом. С учетом правила Видемана-Франца между электро- и теплопроводностью для металлов, где преобладает электронная составляющая l e, последняя при изменении химического и фазового состава и структуры сплава будет изменяться по тем же закономерностям, что и электропроводность.

В непрерывном ряду твердых растворов теплопроводность понижается тем больше, чем дальше состав сплава отстоит от чистых компонентов. Обратное явление, как и в случае электропроводности, наблюдается, например, для медно-никелевых сплавов.

Тепловое расширение

Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры. Количественно тепловое расширение жидкостей и газов при постоянном давлении характеризуется изобарным коэффициентом расширения (объёмным коэффициентом теплового расширения). Для характеристики теплового расширения твёрдых тел дополнительно вводят коэффициент линейного теплового расширения.

Раздел физики изучающий данное свойство называется дилатометрией.

Тепловое расширение тел учитывается при конструировании всех установок, приборов и машин, работающих в переменных температурных условиях.

Основной

закон теплового расширения гласит,

что тело с линейным размером ![]() в

соответствующем измерении при увеличении

его температуры на

в

соответствующем измерении при увеличении

его температуры на ![]() расширяется

на величину

расширяется

на величину ![]() ,

равную:

,

равную:

![]() ,

,

где ![]() —

так называемый коэффициент

линейного теплового расширения.

Аналогичные формулы имеются для расчета

изменения площади и объема тела. В

приведенном простейшем случае, когда

коэффициент теплового расширения не

зависит ни от температуры, ни от

направления расширения, вещество будет

равномерно расширяться по всем

направлениям в строгом соответствии с

вышеприведенной формулой.

—

так называемый коэффициент

линейного теплового расширения.

Аналогичные формулы имеются для расчета

изменения площади и объема тела. В

приведенном простейшем случае, когда

коэффициент теплового расширения не

зависит ни от температуры, ни от

направления расширения, вещество будет

равномерно расширяться по всем

направлениям в строгом соответствии с

вышеприведенной формулой.

Представим, что отверстие образовано восемью атомами или молекулами (дальше мы будем говорить очастицах). Частицы твёрдого тела главным образом колеблются около своих положений равновесия и перескакивают на другие места достаточно редко – время их «оседлой» жизни составляет даже вблизи точки плавления 0,1–0,001 с, а при более низких температурах – уже часы и сутки (вспомним и о скорости диффузии в твёрдых телах) [3]. Таким образом, количество частиц, обрамляющих отверстие, будет оставаться неизменным до тех пор, пока не начнётся переход в жидкую фазу. При повышении температуры размах колебаний каждой частицы увеличится, она станет занимать больше места в пространстве, следовательно, диаметр отверстия увеличится. Сближаться частицы не могут, т.к. при этом они начнут «перекрываться».

Чтобы привести научные объяснения, придётся вспомнить график зависимости силы взаимодействия Fчастиц от расстояния r между этими частицами [4, 5]. Он получается в результате сложения ординат соответствующих точек верхней кривой II, описывающей силу отталкивания, и нижней I, описывающей силу притяжения. Результирующая кривая III имеет достаточно сложную форму, т.к. сила отталкивания обратно пропорциональна тринадцатой степени расстояния, а сила притяжения – седьмой. Сходным образом выглядит кривая IV, показывающая зависимость от расстояния потенциальной энергии Ep. В положении равновесия r0кривая III проходит через нуль (результирующая приложенных сил равна нулю), а кривая IV – через минимум (потенциальная яма). Это положение устойчивого равновесия, и при уменьшении расстояния между частицами будет производиться работа против сил отталкивания, что приведёт к уменьшению кинетической энергии частицы до нуля, так что «удара» одной частицы о другую, подобно удару бильярдных шаров, не произойдёт [6].

В целом же тепловое движение частиц рассматривается как их колебания возле центров, находящих друг от друга на равновесном расстоянии, которое различно для разных веществ. Свободный объём в жидкостях составляет примерно 29% всего объёма, а в твёрдых телах до 26% [3, с. 18]. «Молекулы (атомы) твёрдых тел расположены так плотно, что их электронные оболочки соприкасаются, а иногда перекрывают друг друга». Так что, видимо, правильнее говорить о положении не самих молекул, а их центров.

Посмотрим ещё раз на кривую IV. Глубина потенциальной ямы определяет энергию связи молекул. Обратим внимание, что кривая не симметрична относительно своего минимума. «По этой причине только очень малые колебания частиц около положения равновесия будут иметь гармонический характер. С ростом амплитуды колебаний (что происходит при повышении температуры) всё сильнее будет проявляться ангармоничность (т.е. отклонение колебаний от гармонических). Это приводит к возрастанию средних расстояний между частицами и, следовательно, к увеличению объёма» [7]. «При более низкой температуре молекула совершает колебания около точки А в пределах отрезка А1А2. Среднее расстояние между взаимодействующими молекулами (вторую молекулу мы мысленно поместили в начало координат) есть r0. При повышении температуры энергия колебаний повышается; теперь молекула колеблется в пределах отрезка В1В2. Положению равновесия соответствует середина отрезкаВ1В2, т.е. точка В» [6]. Таким образом, хотя амплитуды колебаний невелики, благодаря ангармонизму отдельные колебания не независимы, а связаны друг с другом [8]. Поэтому r0 (расстояние, на котором сумма сил притяжения и отталкивания двух молекул равна нулю) при повышении температуры начинает увеличиваться.