- •Дисциплина: «основы менеджмента»

- •Тема 8. Социально-психологические основы менеджмента

- •8.1.Социально – психологические методы управления.

- •8.2. Стили руководства: авторитарный, демократический, организаторский, компромиссный, либеральный

- •8.3. Трудовой коллектив организации, его формирование.

- •8.4. Мотивация как функция менеджмента

8.3. Трудовой коллектив организации, его формирование.

Персонал организации рассматривается как организационное объединение составных частей трудового коллектива, выполняющих производственные и управленческие задачи.

Группы в трудовом коллективе формируются на формальной и неформальной основе.

Формальная группа создается по инициативе администрации и входит в виде подразделения в организационную структуру и штатное расписание. Среди формальных групп различают:

группу руководителя: непосредственные заместители и ближайшие помощники,

функциональная группа: объединяющая руководителей и специалистов функционального подразделения (отдел, бюро, служба), которые реализуют общую функцию управления и имеют близкие профессиональные цели и интересы,

производственная группа, содержащая руководителя и производственный персонал, занятый технологической обработкой предмета труда на нижнем уровне управления (звено, бригада, участок).

С момента образования формальные группы становятся социальной средой, в которой сотрудники начинают взаимодействовать, между собой в рамках неформальных групп. Неформальные группы - это образованные на принципах свободного выбора малые социальные группы, в которых сотрудники вступают в регулярное взаимодействие по интересам для достижения определенных целей. Такие группы создаются сотрудниками организации в соответствии с их взаимными симпатиями, общими интересами, увлечениями, привычками, а не под воздействием руководства.

В основу причин создания неформальных групп положены определенные потребности, среди которых можно выделить:

принадлежность, которая отражает потребность любого человека в удовлетворении желания принадлежать к определенной социальной группе, в которой он мог бы поддерживать социальные контакты в общении, беседах, симпатиях и т.п.,

помощь как средство разрешить текущие проблемы без обращения к формальному руководству,

защита, которая отражает потребность в социальной защищенности, особенно в условиях рыночной конкуренции и роста безработицы,

общение, которое связано с потребностью в доброжелательных человеческих отношениях, обмене информацией, консультациях, советах и т.п.,

симпатии, обусловленные психологическим выбором в установлении дружеских отношений.

В составе неформальной группы обязательно присутствует неформальный лидер - член группы, который в силу своих личностных качеств, жизненного опыта, манеры поведения, компетентности и отзывчивости наделен группой неформальными властными полномочиями. Неформальная группа после ее создания проходит период образования внутренней структуры в виде стабильного состава и соподчиненности членов группы, функциональной и ролевой структуры.

. Ключевой задачей лидера группы является формирование оптимальной ролевой структуры группы.

8.4. Мотивация как функция менеджмента

При планировании и организации работы руководитель определяет, что конкретно должна выполнить данная организация, когда, как и кто, по его мнению, должен это сделать. Если выбор этих решений сделан эффективно, руководитель получает возможность координировать усилия многих людей и сообща реализовывать потенциальные возможности группы работников. К сожалению, руководители часто ошибочно полагают, что если некая организационная структура или некий род деятельности прекрасно «работают» на бумаге, то они также хорошо будут «работать» и в жизни. Но это далеко не так. Руководитель, чтобы эффективно двигаться навстречу цели, должен координировать работу и заставлять людей выполнять ее. Менеджеров часто называют исполнительными руководителями, потому что главный смысл их деятельности состоит в том, чтобы обеспечить исполнение работы данной организации.

Руководители воплощают свои решения в дела, применяя на практике основные принципы мотивации. В данном контексте, т.е. в отношении управления, можно дать такое определение:

Мотивация – это процесс, с помощью которого субъект управления оказывает влияние на объект управления с целью побуждения его к работе для достижения определённых целей, тем самым удовлетворяя их личные желания и потребности.

Мотив - это некоторый предмет, достижение которого как раз выступает побудителем деятельности. Мотив представлен субъекту в виде определенных переживаний, которые определяются либо положительными эмоциями, либо отрицательными

Мотивирование – это, прежде всего процесс побуждения к активной трудовой деятельности, основанный на удовлетворении важных для человека потребностей.

Зачастую, понятие мотивации подменяется понятием стимулирования, однако, следует уточнить, что стимулирование представляет собой способ управления поведением работника. Такой способ заключается в целенаправленном воздействии на поведение персонала, его деятельность.

Таким образом, стимулирование – это система материального и морального поощрения, награда за труд.

При детальном анализе понятий стимулирования и мотивации, мы получаем:

Во-первых, стимулирование – это функция системы управления в процессе организации работ, а мотивирование – это задача линейного руководителя при работе с подчиненными.

Во-вторых, стимулирование применимо к мотивам работников, а мотивирование призвано работать с личностными мотивами каждого конкретного работника.

В-третьих, стимулирование выступает формальной процедурой управления, в то время как мотивирование всегда представляется неформальным общением руководителя с подчиненным.

В-четвертых, стимулирование опирается на существующие у человека мотивы, а мотивирование позволяет формировать новые.

В-пятых, стимулирование – это опосредованное побудительное воздействие, а мотивирование – непосредственно осуществляемое только в личном контакте.

Структура процесса мотивации представляет собой следующую последовательность:

Потребность.

Целенаправленное поведение.

Удовлетворение потребности.

Мотивация имеет следующие разновидности:

отрицательная мотивация;

положительная мотивация;

внешняя мотивация;

внутренняя мотивация.

Подходы к мотивированию сотрудников к работе являются достаточно различными, поэтому в менеджменте выделяются следующие теории мотивации:

Содержательные теории мотивации – основываются на идентификации внутренних побуждений личности, которые заставляют людей действовать так, а не иначе.

Процессуальные теории мотивации – базируются на том, как ведут себя люди с учётом восприятия и познания.

Теории специфической картины работника – определяется образ работника, его потребности и мотивы.

Содержательные теории мотивации.

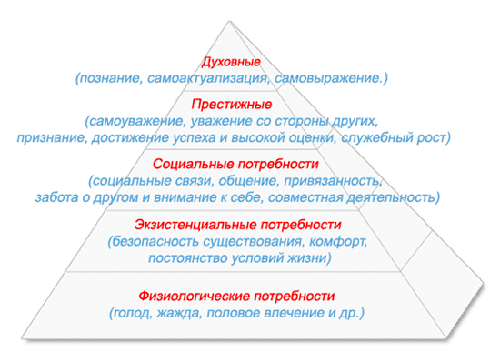

Американский

психолог Абрахам Харольд Маслоу

(01.04.1908 – 08.07.1970) разработал теорию

человеческих потребностей, которая

представляет собой пирамиду ребностей

(рисунок).

Рис. Пирамида потребностей А. Маслоу

Физиологические потребности – это базисные потребности в пище, воде, тепле, крыше над головой и т.п., обеспечивающие выживание человека и его потомков.

Потребности в безопасности и стабильности отражают стремление человека полностью контролировать собственную жизнь, т.е. обеспечить удовлетворение физиологических потребностей на постоянной основе, сохранению определенного уровня жизни, предсказуемость и защита от любых страданий, которые ему может принести жизнь.

Потребности в принадлежности и причастности выражают желание человека быть любимым, стать признанным общественным существом, поддерживающим постоянные контакты с другими членами общества.

Потребность в общественном признании (статус) и самоутверждении – это потребность человека быть компетентным, сильным, способным, уверенным в себе, а также желание, чтобы окружающие признавали его таковым и уважали за это, т.е. это потребности человека в обретении определенного социального положения, соответствующее его индивидуальности.

Потребности самовыражения (самореализации) – стремление человека реализовать свой внутренний потенциал, сделать то, что "только он" может сделать. Данная группа объединяет потребности, выражающиеся в стремлении человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений, навыков.

Согласно теории А. Маслоу человеческие потребности различны по своей природе и возникают в определенной последовательности. По мере удовлетворения первичных нужд, индивид переключает своё внимание на удовлетворение вторичных потребностей.

Благодаря теории А. Маслоу руководители лучше стали понимать потребности своих подчиненных.

Американский бизнес - психолог Фредерик Ирвинг Герцберг (17.04.1923-19.01.2000) разработал двухфакторную теорию мотивации.

Согласно его теории, выделяются две группы факторов:

Гигиенические (поддерживающие) потребности: политика фирмы, условия работы, заработная плата, межличностные отношения, степень контроля.

Мотиваторы (удовлетворители): успех, карьерный рост, признание и одобрение результатов работы, высокая степень ответственности, возможности творческого роста и развития.

Теория мотивации американского психолога и теоретика Дэвида Кларенса Макклелланда (25.05.1917-27.03.1998) основана на трёх типах потребностей у людей:

Потребность власти – желание воздействовать на других людей. Это потребность в проявлении своего влияния.

Потребность успеха – процесс доведения работы до успешного завершения.

Потребность в причастности – так как работник заинтересован в компании знакомых, налаживании дружеских отношений.

Исследования Макклелланда показала, что в человеке, возможно, развить потребность в успехе и, таким образом, оказать значительное влияние на эффективность его деятельности. Менеджеру следует ставить для себя и подчиненных трудные, но достижимые цели и задачи. Кроме того, важно помнить, что люди, которые ориентированных на успех, чаще всего его и добиваются.

Процессуальные теории мотивации

Процессуальные теории мотивации рассматривают проблему с другой точки зрения. Они не отвергают мотивирующую роль потребностей, но фокусируются на том, что заставляет человека прилагать усилия для достижения целей.

К наиболее популярным процессуальным теориям можно отнести:

теорию ожидания Виктора Врума;

теорию справедливости С. Адамса;

комплексную теорию Портера-Лоулера.

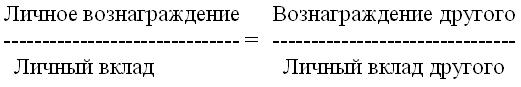

Джон Стейси Адамс разработал теорию справедливости, согласно которой, работник мотивирован при соблюдении следующего баланса:

Согласно теории справедливости, люди достаточно субъективно определяют своё отношение к полученному вознаграждению и затраченным усилиям, после чего они соотносят его с вознаграждением других людей, выполнивших аналогичную работу. Если сопоставление показывает расхождения, то у работника возникает напряжение и недовольство результатом мотивации.

Основной вывод теории справедливости для практики управления заключается в том, что до того момента, пока люди не станут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут стремиться снизить эффективность собственного труда.

Теория ожидания американского психолога Виктора Врума (09.08.1932) утверждает, что люди работают эффективнее, если оправдываются их ожидания в следующих областях:

Существует положительная связь между усилиями и производительностью.

Затраты на выполнение работы позволят достигнуть результата.

Результат работы повлечёт за собой вознаграждение.

Вознаграждение будет иметь ценность для работника.

Мотивационная модель Лаймана Портера и Эдварда Лоулера включает в себя элементы теории ожидания и теории справедливости.

Модель мотивации Портера-Лоулера рассматривает мотивацию как функцию затраченных усилий, полученных результатов, восприятия работниками вознаграждения (справедливое - несправедливое), степень удовлетворения.

Результаты труда зависят от затраченных усилий и способностей человека к выполнению конкретной работы.

В свою очередь усилия, затрачиваемые работником для достижения результата, будут зависеть от оценки вероятности получения вознаграждения и его ценности для работника. Вознаграждение, воспринимаемое как справедливое, повышает мотивацию, и наоборот. Степень удовлетворенности есть результат как внешнего, так и внутреннего вознаграждения. Причем именно степень удовлетворенности является мерой ценности вознаграждения.

Внешнее вознаграждение дается организацией в виде заработанной платы, похвалы, поощрений, продвижения по службе и т. п.

Внутреннее вознаграждение, исходит от самой работы, реализует потребности высокого уровня, и, как правило, является наиболее вероятной причиной чувства удовлетворенности (значимости, признания, самовыражения).

Теория специфической картины работника.

К числу наиболее простых и широко распространенных (классических) теорий мотивации труда, в основе которых лежит специфическая картина человека, принадлежит концепция профессора Мичиганского университета Д. МакГрегора, называемая “XY–теорией”. Эта концепция включает две противоположные теории: теорию “X” и теорию “Y”.

Теория “X”, во многом отражая основные воззрения Y. Тейлора на работника, исходит из того, что:

средний человек ленив и стремится избегать работы;

работники не очень честолюбивы, боятся ответственности и хотят, чтобы ими руководили;

для достижения целей предприятия надо принуждать работников трудиться под угрозой санкций, не забывая при этом и о вознаграждении;

строгое руководство и контроль являются главными методами управления;

в поведении работников доминирует стремление к безопасности.

На этих постулатах о человеке как плохом, недобросовестном и безынициативном работнике следует, согласно данной теории, строить управление организацией. В деятельности руководителя должна преобладать негативная мотивация подчиненных, основанная на страхе наказания.

Теория “Y”, являющаяся дополнением теории “X”, в том виде, в котором она существует сейчас, сложилась в 60-х годах XX века, хотя ее идеи развиваются примерно с 30-х годов. Данная теория строится на противоположных теории “X” принципах и включает следующие постулаты:

нежелание работать – это не врожденное качество работника, а следствие плохих условий труда, которые подавляют прирожденную любовь к труду;

при благоприятном, успешном прошлом опыте работники стремятся брать на себя ответственность;

лучшие средства осуществления целей организации – вознаграждение и личностное развитие;

при наличии соответствующих условий сотрудники усваивают цели организации, формируют в себе такие качества, как самодисциплина и самоконтроль;

трудовой потенциал работников выше, чем принято считать. В современном производстве их созидательные возможности используются лишь частично.

Главный практический вывод теории “Y” таков: необходимо предоставлять работникам больше свободы для проявления самостоятельности, инициативы, творчества и создавать для этого благоприятные условия.

Согласно рекомендации МакГрегора, “XY–теорию” необходимо использовать, учитывая конкретное состояние уровня сознания и мотивации работников. Менеджеры должны стремиться развивать группу, если она недостаточно мотивирована, от состояния “X” к состоянию “Y”, или от состояния “экономического человека” к “человеку социальному”. В целом во взглядах современных специалистов и менеджеров на работника преобладают установки теории “Y”.

Современные подходы к трудовой мотивации

Новейшей тенденцией в мотивации работников является разработка комплексных мотивационных программ (оплата в зависимости от результатов труда, участие в доходах, участие в собственности, единовременные бонусы, привязка оплаты труда к знаниям, гибкие рабочие графики) и наделение властью – передача сотрудникам дополнительных властных полномочий. При этом сотрудники получают в свои руки 4 символа освобождения: информацию, знания, власть и вознаграждение.