- •Данный материал не является авторским. Раздел 1. Основные понятия и задачи маркетинга Понятия, виды, принципы и функции, история развития

- •Содержание маркетинговой деятельности предприятия

- •Анализ рыночных возможностей

- •Выявление новых рынков

- •Оценка маркетинговых возможностей

- •Отбор целевых рынков

- •Сегментирование рынка

- •Выбор целевых сегментов рынка

- •Позиционирование товара на рынке

- •Маркетинговая среда предприятия (инновационной фирмы)

- •Покупательское поведение

- •Маркетинговые исследования. Комплексное исследование рынка.

- •Маркетинговые исследования

- •4.2.3. Процесс маркетинговых исследований

- •Маркетинговое исследование по новому продукту и его позиционирование

- •Предварительное размещение нового продукта на рынке и его реклама

- •Ценовая политика. Спрос. Стимулирование сбыта.

- •Раздел 3. Инновационный маркетинг Инновационное дополнение товара.

- •Этапы процесса разработки нового товара.

- •Раздел 4. Стратегический инновационный маркетинг Виды инновационного маркетинга. Общая характеристика стратегического инновационного маркетинга

- •Регулярный инновационный маркетинг метод управления конкурентоспособностью фирмы.

- •Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру: три основополагающие концепции

- •Санационный инновационный маркетинг.

- •Раздел 5. Тактический инновационный маркетинг Цели и задачи тактического инновационного маркетинга

- •Соотношение некоторых видов маркетинговой деятельности

- •Предварительное размещение нового товара на рынке.

- •Пробный маркетинг промышленных товаров

- •Конкуренция.

- •Бенчмаркинг в маркетинге и его виды.

- •Принципы и этапы процесса бенчмаркинга.

- •Раздел 6. Маркетинг нового товара Характеристики нового товара

- •Бренды и торговые марки

- •Технологии как товар

Конкуренция.

Анализ конкуренции. Бенчмаркинг.

Сущность и виды конкуренции

Конкуренция - соперничество между людьми, предприятиями, которые стремятся к одной цели. Предметом конкуренции является товар, с помощью которого фирма стремится завоевать потребителя, являющегося объектом конкуренции.

Виды конкуренции

1. Функциональная конкуренция - конкуренция между товарами, абсолютно разными удовлетворяющими одну и ту же нужду.

2. Видовая конкуренция - конкуренция между товарами, существенно отличающимися, удовлетворяющими одну и ту же потребность.

3. Предметная конкуренция - конкуренция между производителями практически одинаковых товаров, отличных по качеству.

Знание видов конкуренции позволяет определить позиции на рынке и выяснить:

какие товары-аналоги есть и кто их производит;

есть ли предприятия, производящие товар-заменитель;

есть ли товары - заменители;

что будет с потребностью в ближайшее время.

Стратегии конкуренции

Анализ работы конкурентов позволяет определить, какова их стратегия и тактика. В зависимости от занимаемой позиции фирмы могут занимать места лидеров, претендентов на лидерство, последователей и уклоняющихся от конкуренции.

Лидер - фирма с наибольшей долей (более 40%). Ее действия:

«Расширение рынка» - привлечение новых покупателей, новых сфер деятельности, увеличение разового потребления товара (Мойте голову каждый день);

«Защита доли рынка» - создание барьеров: снижение цен, рост расходов на рекламу;

«Упреждающая оборона» - опережение действий конкурентов (выпуск низкокалорийных напитков);

«Контрнаступление» - реакция на вызов конкурентов: реклама, снижение цен, модификация товара в ответ на действия конкурентов;

«Фланговая атака» - защита наиболее слабых мест в позиции фирмы;

«Сжимающая оборона» - отказ от слабых сегментов и направление средств на перспективные.

Претендент на лидерство - фирма с большой долей рынка (около 30%): Возможные стратегии:

«Лобовая атака» - открытая конкуренция по разным направлениям. Используется, если у претендента есть преимущество в качестве или издержках;

«Фланговая атака» - направлена на слабые места конкурентов, работа в тех областях, на которые он не обратил достаточного внимания;

«Окружение» - вызов лидеру на всех фронтах сразу, требует у атакующего значительных ресурсов (Р&G паста «Крест» -в ответ Колгейт выпускает гели, пасту, бальзам);

«Партизанская атака» - периодические нападки разными способами, вплоть до недобросовестных).

Последователь - следует за лидером, копируя его действия (в рекламе, типе товаров, цене).

Уклоняющиеся от конкуренции могу выбрать следующие стратегии:

«Стратегия ниш» - обслуживают узкие сегменты, которые конкуренты проигнорировали;

«Обход конкурентов» - закрытие производств, где высока конкуренция;

«Статус-кво» - незаполнение ниши в случае провала конкурента, непредпринятие действий в случае получения преимущества, выжидание (восстановления имиджа товара, снижения конкуренции).

Выбор поведения зависит от конкурентоспособности товара.

Конкурентоспособность товаров

Понятие и показатели конкурентоспособности товаров

Конкурентоспособность - комплексная многоаспектная характеристика товара, определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами по степени соответствия конкретной потребности и по затратам на ее удовлетворение.

Конкурентоспособность - важная рыночная категория. Конкурентоспособность динамична, она может меняться при неизменном качестве в зависимости от изменения конъюнктуры, колебания цен, действия конкурентов, воздействия рекламы. Понятие «Конкурентоспособность» шире, чем качество продукта. Качество - главная составляющая конкурентоспособности, но не единственная.

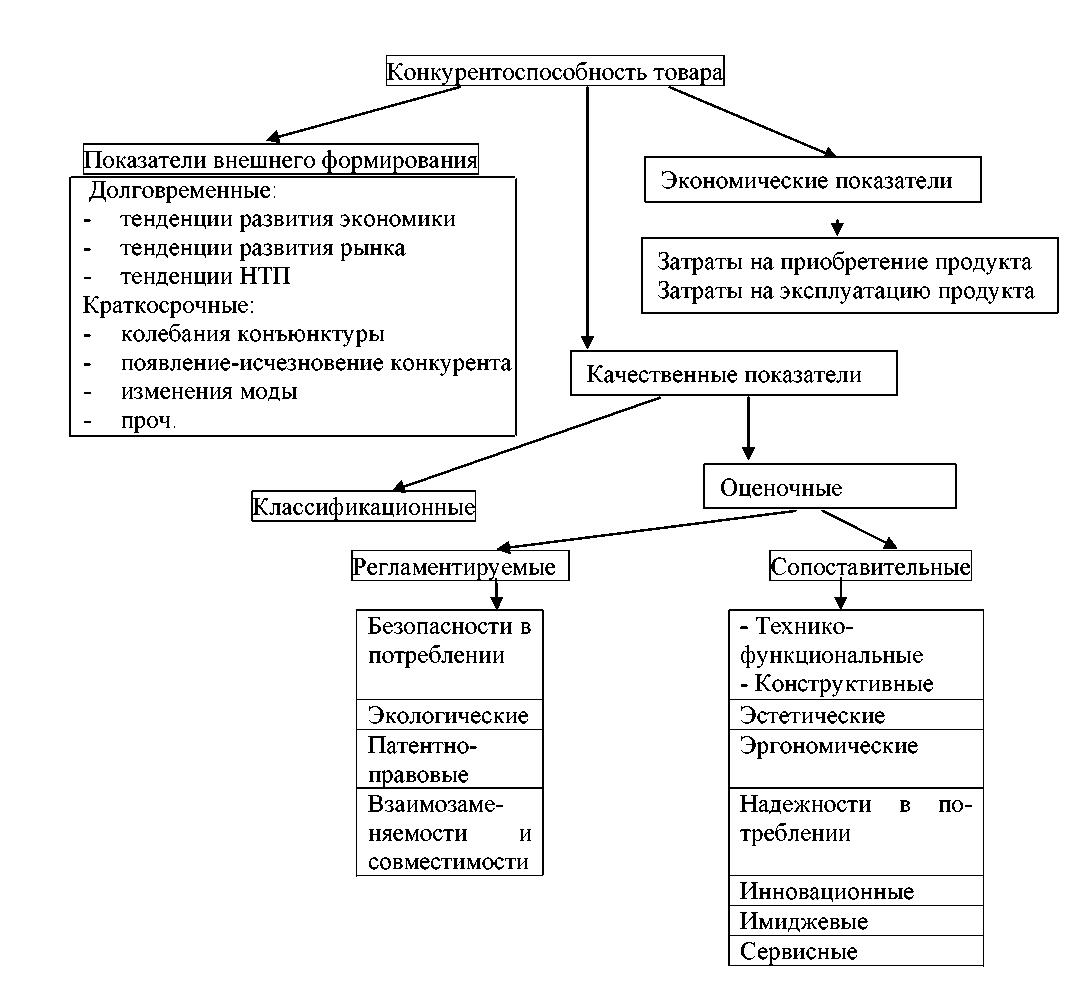

Конкурентоспособность раскрывается через систему показателей.

Классификационные показатели характеризуют принадлежность изделия к определенной группировке и определяют назначение, область применения и условия пользования данным товаром.

Оценочные – количественно характеризуют те свойства, которые образуют качество товара. Они используются для нормирования требований к качеству и сравнения образцов товаров, отнесенных к одному классу по классификационным показателям.

По роли оценочные показатели делятся на группы:

показатели, используемые для проверки выполнения обязательных требований, которым должна удовлетворять продукция (регламентируемые). Они характеризуют патентную чистоту товара, требования его сертификации и соответствия международным, национальным, региональным стандартам, также законодательству;

показатели, используемые для сопоставления конкурирующих то-варов (сопоставительные).

Группа сопоставительных показателей |

Содержание |

Технико-функциональные |

Совершенство выполнения основных функций, точность и быстрота срабатывания изделия Универсальность применения Совершенство выполнения вспомогательных функций |

Конструктивные |

Совершенство проектно-конструкторских решений |

Надежность в потреблении |

Безотказность Долговечность Ремонтопригодность Сохраняемость |

Эргономические |

Гигиенические Антропометрические Психофизиологические Психологические |

Эстетические |

Художественная выразительность Рациональность формы Совершенство производственного исполнения Стабильность товарного вида Мода |

Инновационные |

Уровень новизны товара Техническая новизна |

Имиджевые |

Ценность торговой марки Структура и характеристики рекламной активности Уровень торговой мотивации Имидж страны-производителя Эффективность работы с общественностью |

Сервисные |

Удобство и надежность систем тех. обслуживания Удобство и надежность систем гарантийного обслуживания Удобство и надежность систем торгового обслуживания, доступность товара. |

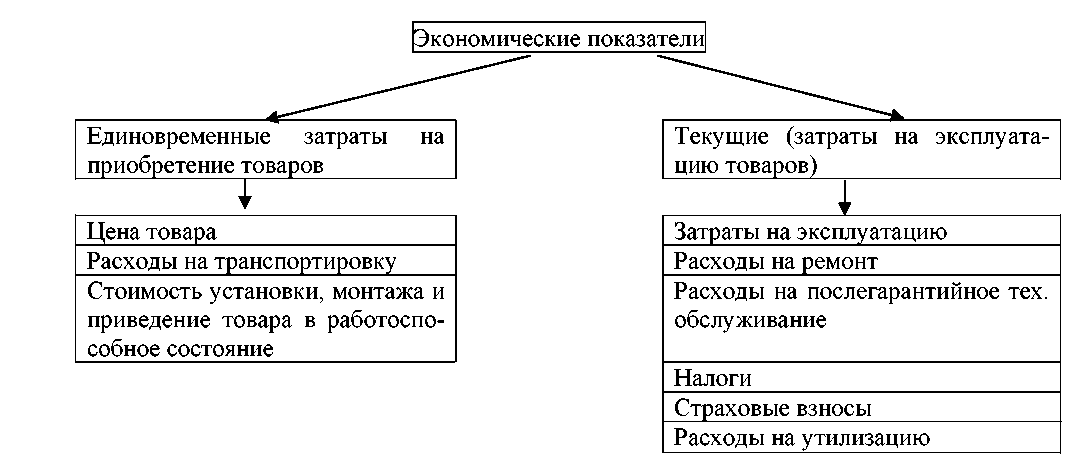

Экономические - характеризуют суммарные затраты потребителя на удовлетворение его потребности посредством данного товара. Они состоят из расходов на покупку (цена реализации) и расходов, связанных с затратами на эксплуатацию в период срока его службы (ремонт, уход, технологическое обслуживание, покупка запчастей, энергопотребление)

Общая сумма этих расходов выступает в качестве цены потребления.

Состав и структура экономических показателей определяются назначением изделия, уровнем качества, социально-экономическим положением потребителя и др. факторами.

Конкурентоспособность – величина относительная, зависит от рынка и времени. Она тесно привязана к конкретному рынку (внутреннему, региональному, международному и др.) и требованиям определённых групп потребителей.

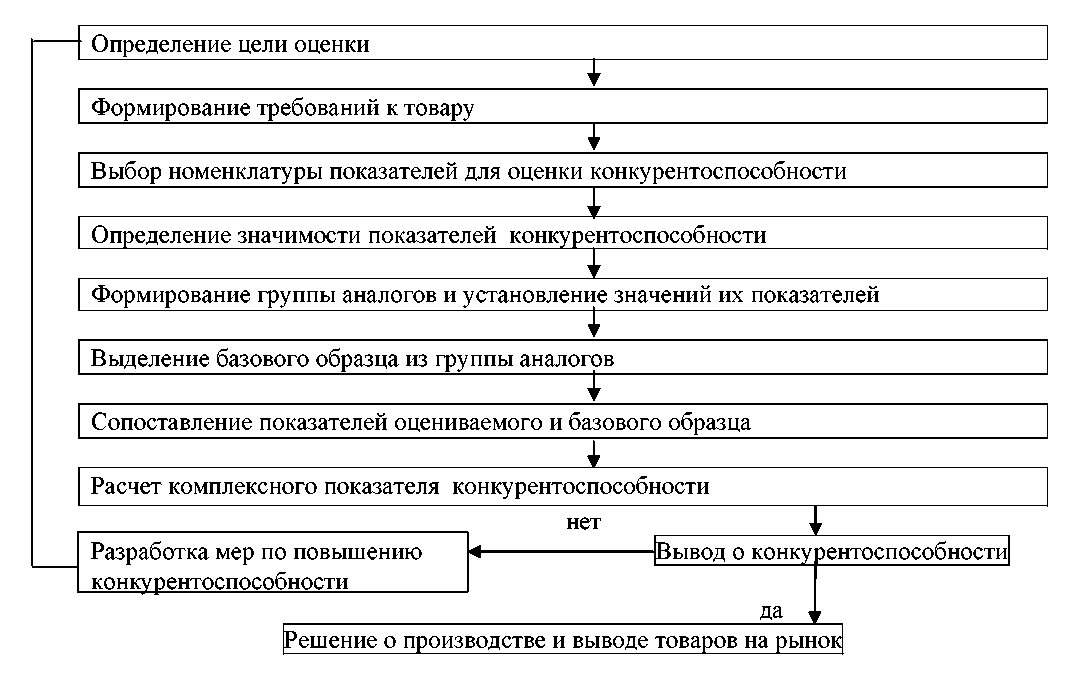

Оценка конкурентоспособности товаров

Исходным моментом является определение цели оценки. В зависимости от конкретных условий ею может быть:

определение положения вновь разрабатываемого изделия в ряду аналогов предприятий;

разработка мер по повышению уровня конкурентоспособности;

установление цен на продукцию;

обоснование необходимости снятия изделий с производства;

выбор стратегии и тактики работы с товаром на рынке.

На втором этапе формируются требования к товару. Это делается на основе информации о потребителях и потребностях.

Далее идет выбор номенклатуры показателей. Нужны только те показатели, которые интересны покупателям. В этой связи превышение норм, стандартов, правил не способствуют повышению конкурентоспособности. Если хотя бы один из регламентируемых показателей не соответствует установленным требованиям, то дальнейшая оценка конкурентоспособности нецелесообразна. Учет показателей обеспечивается введением индекса: 1(соответствует) или 0 (не соответствует).

n

Jp.n.= П gpi,

i=1

Jpn - групповой индекс по регламентируемым показателям;

gpi - единичный показатель по i -му регламентируемому показателю;

n - число регламентируемых показателей, подлежащих оценке.

Следующим этапом является определение значимости (весомости) показателей конкурентоспособности. Расчет значимости (коэффициентов весомости) осуществляется экспертным методом.

Далее осуществляется формирование группы аналогов и установление значений их показателей.

Все включаемые в группу аналогов должны отвечать следующим критериям:

одинаковые значения классификационных показателей, характеризующих данный вид продукции (аналогичные назначение и взаимозаменяемость, тип энергетической установки, условия эксплуатации);

принадлежность к одному сегменту рынка;

представительность изделий на рынке в момент оценки. Сформированная группа аналогов должна обеспечить достоверность

оценки на конкретном рынке в данный момент времени.

В зависимости от цели оценки конкурентности из группы аналогов в качестве базового образца могут быть выбраны изделия:

стабильно реализуемые на конкретном рынке в больших объемах;

завоевавшие наибольшее число покупательских предпочтений;

выбранные группой экспертов в качестве «эталона» (например, продукция основных конкурентов, наиболее перспективная продукция).

Если возникает трудность с подбором изделия-образца, удовлетворившего всем требованиям, можно использовать образцы в наибольшей степени удовлетворяющие требованиям, важным для поставленной цели оценки.

Сопоставление оцененных и базовых образцов осуществляется отдельно по качественным и экономическим показателям.

В случае линейной зависимости между значениями оценки и значениями качественных показателей используют формулы:

gi = Pi/ Piб, gi =Piб/ Pi,

gi - значение оценки показателя конкурентоспособности товара;

Pi - значение показателя оцениваемого товара;

Piб - базовое значение показателя.

Первая формула используется, если рост показателя означает его улучшение, а вторая - если рост показателя означает ухудшение параметра.

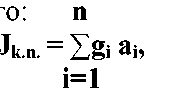

То есть можно провести расчеты по всем качественным параметрам, получив в конце полный набор оценок, характерных отклонений свойств анализируемого товара от требований покупателя. Для получения группового показателя нужно соединить единичные показатели с учетом значимости каждого:

Jkn - групповой индекс по качественным показателям;

gi - значение оценки качественного показателя конкурентоспособности;

ai - коэффициент весомости качественного показателя конкурентоспособности;

n - число показателей, принимаемых во внимание при оценке.

Полученный при расчёте индекс говорит только о том, способен ли данный товар удовлетворить существующую потребность.

Подход к оценке экономических показателей во многом сходен с анализом качественных показателей. Его особенность в том, что соизмерение показателей происходит по стоимости (по ценам):

Jэ . п .=C/Cб,

Jэп - групповой индекс по экономическим показателям; C - цена потребления анализируемого товара; Cб - цена потребления товара-образца.

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности на основе групповых показателей по всем параметрам:

К =Jр .n * Jkn/ Jэ . n,

К - комплексный показатель конкурентоспособности анализируемой продукции;

Jр.n ,Jk.n, Jэ. n – групповые индексы конкурентоспособности по регламентируемым, сопоставимым, экономическим показателям.

По смыслу К отражает различие между сравниваемыми товарами в потребительском эффекте на единицу затрат потребителя на их приобретение и использование.

На основе рассчитанного К делается вывод о конкурентоспособности товара. При К< 1 анализируемое изделие уступает базовому образцу по конкурентоспособности, при К>1 – превосходит образец. К=1 – равная конкурентоспособность.

На основании сформулированного вывода определяется политика в отношении изделия. При положительном исходе принимается решение о производстве.

При отрицательном – нужна разработка мер по повышению конкурентоспособности товара.

Бенчмаркинг

Бенчмаркинг - это исследовательско-аналитический вид деятельности. Термин “бенчмаркинг”, характеризующий самостоятельный вид деятельности, появился в 70-е годы нашего века, хотя и ранее успешно действующие организации активно изучали и брали на вооружение передовой опыт предприятий партнеров и конкурентов. Родоначальниками бенчмаркинга считают японцев, которые научились идеально копировать чужие достижения. Популярность этого метода легкообъяснима - бенчмаркинг помогает относительно быстро и с наименьшими затратами совершенствовать бизнес - процессы.

Согласно классическому определению Бенчмаркинг (benchmarking) – это способ оценки стратегий и целей работы организации в сравнении с первоклассными предпринимательскими организациями для определения своего места на конкретном рынке. Бенчмаркинг, называемый в некоторых научных школах (например, во французской) бенчмаркетинг, представляется как использование методов управления успешно работающих предпринимательских организаций после того, как в результате сравнения с другими областями предпринимательской деятельности или конкурентами были выявлены слабые стороны своей организации. При использовании бенчмаркинга производственные и маркетинговые функции становятся более управляемыми, ибо после исследований внедряются лучшие методы и технологии других предпринимательских организаций.

Исторически бенчмаркинг сначала был известен как модель с названием GAP-анализ: простая методика оценки "разрыва" между важными параметрами фирмы и желаемыми результатами (в качестве таковых могут выступать и качества главного конкурента) использовалась для оценки слабых сторон фирмы.

В то же время, очевидно, что бенчмаркинг - технология очень опасная. Ее можно применять лишь для анализа, но не для разработки программы конкретных действий.

Предположим, в нашем примере оказалось, что у вашего конкурента широкая сеть по предоставлению сервисных услуг владельцам автомобилей FIAT, и вы решили пойти по этому же пути. Пусть у вас был имидж фирмы, где работают только высококвалифицированные специалисты. Очевидно, что если вы, копируя действия конкурента, также развернете в короткие сроки сеть сервисных центров, вы не сможете сохранить имидж фирмы, где работают только профессионалы высокого класса. Вы потеряете свою сильную сторону (имидж), и еще не известно, приобретете ли то, что есть у конкурента.

Действительно, в процессе контроля мы сравниваем состояние объекта управления (им может быть сама фирма) со стандартом. Отличие результатов оценки от стандарта является сигналом для проведения необходимых корректирующих управленческих действий. Однако стандарт должен вырабатываться на основе анализа потенциала фирмы и всего рынка в целом, а не только сравнения фирмы с одним конкурентом, пусть и главным.

Бенчмаркинг создает своеобразную аналоговую базу, которая может быть использована как эталонный объект углубленного предметного исследования. Причем цели, которые преследуют предприниматели, используя инструментарий бенчмаркинга, могут быть различными: улучшить позицию по отношению к конкурентам; снизить затраты; укрепить конкурентную позицию; повысить степень удовлетворенности покупателей; увеличить эффективность; определить слабые места процесса; разработать новые идеи; улучшить организацию и др.

Бенчмаркинг используется для анализа неочевидных, т.е. скрытых от глаз наблюдателя рыночных процессов и явлений.

Особенность его состоит в сборе возможно полной, в том числе конфиденциальной и полу конфиденциальной, информации о деятельности различных субъектов рыночной среды. Собранная информация позволяет получить более широкое представление о характере предпринимательской деятельности лидеров конкурентной среды и причинах их успеха, обобщении и использовании в процессе построения модели эффективного предпринимательства.

\Бенчмаркинг (benchmarking) — это сбор и анализ информации о деятельности лучших предприятий партнеров и конкурентов, об используемых ими методах управления.

Цель бенчмаркинга — повышение эффективности собственной деятельности и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе. В настоящее время бенчмаркинг, использование его главного принципа "от лучшего к лучшему", возвращает к жизни, к успеху многие фирмы США, Японии, Западной Европы. Предметом бенчмаркинга является технология, производственные процессы, методы организации производства и сбыта продукции. Результаты бенчмаркинга наряду с результатами маркетинговых исследований используются при выработке целей и стратегий деятельности организаций.

Для большинства компаний бенчмаркинг не является новым, так как он осуществлялся в рамках конкурентного анализа, хотя бенчмаркинг является более детализированной, формализованной и упорядоченной функцией, чем метод или подход конкурентного анализа, это необходимая функция успеха любой организации.

Бенчмаркинг в логистике позволяет быстро и с малыми затратами выявить проблемные ситуации в логистических системах, в сферах, близких к покупателю, по выполнению заказов и транспортировке (P.Bauer).

Бенчмаркинг показывает маркетинг директору, где на его фирме или на рынке возникли проблемы с затратами и качеством, не плетется ли она в хвосте у конкурентов. Он вскрывает проблемы в работе, конкретизирует их, так считают G.Reves и E.Pfleger.

В корпорации "Ксерокс" (одной из первых фирм, которая ввела практику бенчмаркинга в США) убеждены, что бенчмаркинг должен быть постоянным процессом, нацеленным не только на соответствие конкуренции, но и на победу над ней. В рамках бенчмаркинга предпринимательские функции анализируются как процессы, создающие товар или услуги и продвигающие их на рынок. Сфера применения бенчмаркинга включает разработку стратегии, операции и управленческие функции, однако основным источником сведений о рынке и о конкурентах остается покупатель (Y.K.Shetty).