- •Глава 3. Теплогенерация в магнитном поле

- •3.1. Физические основы электромагнитной теплогенерации

- •3.2. Конструкции и принципы расчета индукторов

- •3.2.1. Установки для поверхностной закалки

- •3.3. Установки для сквозного нагрева

- •4. Теплогенерация в электрической дуге

- •4.1. Теоретические основы возникновения электрической дуги

- •4.2. Особенности дуги постоянного и переменного тока

- •5.3. Электрическая дуга как источник тепловой энергии

- •4.4. Особенности горения дуги в вакууме

4. Теплогенерация в электрической дуге

4.1. Теоретические основы возникновения электрической дуги

Электрическая дуга представляет собой электрический разряд между двумя электродами в газовой среде или вакууме. Электропроводность при этом обусловливается наличием свободных заряженных частиц – ионов или электронов.

В обычном состоянии молекулы газа электронейтральны и ток не проводят. Поэтому теплогенерация за счет электрической энергии в нем невозможна. Газ приобретает проводимость, когда в нем помимо электронейтральных атомов и молекул появляются заряженные частицы – свободные электроны и ионы. Положительные ионы возникают в результате удаления из нейтральной частицы одного или нескольких электронов, а отрицательные ионы возникают при захвате молекулами свободных электронов. В зависимости от причин, вызывающих их появление, разряды в газах подразделяют на несамостоятельные и самостоятельные. Несамостоятельными называют разряды, для поддержания которых требуется воздействие на газовый объем внешних ионизаторов, например, рентгеновского излучения. Разряды, существование которых не обусловлено внешними ионизаторами, являются самостоятельными. Дуговой разряд относится к числу самостоятельных разрядов, характеризуется высокой плотностью тока (102…103 А/мм2) и возможен только при определенных давлениях.

Снижение давления вызывает рассредоточение катодного пятна, уменьшение плотности тока и некоторое понижение температуры катода. Отрыв электрона и образование положительного иона требуют затраты энергии извне на преодоление кулоновых сил притяжения. Эту энергию называют энергией ионизации. Она равна произведению заряда электрона (е) на потенциал ионизации газа (Uи):

Ки=еUи .

Величина потенциала ионизации определяется энергетическим уровнем «выбиваемого» электрона.

Значительно меньшей затраты энергии требует перемещение электронов на более высокие энергетические уровни. Поэтому при столкновении частиц более вероятно не удаление электронов, а переход их на другие орбиты, т. е. возбуждение нейтральных частиц. Если возбуждение будет достаточно устойчивым, а столкновения достаточно частыми, то следующее соударение возбужденной частицы с электроном может перевести в ионизированное состояние при меньшей затрате энергии. В газовом разряде такая ступенчатая ионизация имеет очень большое значение.

Заряженные частицы в газовом объеме могут возникать в результате соударения нейтральных молекул при их интенсивном тепловом движении. Для того чтобы при соударении нейтральных частиц массой М возникла ионизация, они должны обладать кинетической энергией теплового движения, которая должна быть больше энергии связи в атоме. Кинетическая энергию может обеспечить нагрев газа до температуры Т, при которой скорость ударяющих частиц равна Wи. В этом случае кинетическая энергия частицы будет равна

.

.

Необходимым условием возникновения дугового разряда является эмиссия электронов из катода. Освобождение электронов с поверхности катода может происходить при его нагревании (термоэлектронная эмиссия). Плотность тока термоэлектронной эмиссии определяется по формуле

тэ=А ,

,

где Т – температура поверхности катода, К; А, В - коэффициенты, зависящие от материала и состояния поверхности катода.

Из приведенной формулы следует, что с повышением температуры ток эмиссии увеличивается очень быстро. Например, повышение температуры вольфрамового катода с 1500 до 3500 К приводит к увеличению плотности тока эмиссии более чем в 10 раз.

Предварительный нагрев электродов можно обеспечить за счет их кратковременного сближения. В этом случае в месте соприкосновения электродов под действием тока короткого замыкания цепи, называемого режимом эксплуатационного короткого замыкания, развивается высокая температура, и концы электродов раскаляются. После их плавного разведения в межэлектродном пространстве возникает дуговой разряд. Между неподвижными электродами электрическую проводимость холодного межэлектродного пространства можно обеспечить с помощью закорачивающей проволоки (искусственное короткое замыкание) или вспомогательного разряда ("дежурная" дуга).

Повышение

температуры связано с увеличением

кинетической энергии

движущихся частиц нагреваемого тела.

В материале

электродов наибольшей подвижностью

обладают свободные

электроны.

При высоких температурах кинетическая

энергия электронов

достигает таких значений, при которых

часть их может

преодолеть потенциальный энергетический

барьер у поверхности

и покинуть электрод. Явление испускания

электронов нагретым

телом называется термоэлектронной

эмиссией.

Количество

энергии, необходимой для вырывания

электрона с поверхности

твердого или жидкого тела, называется

работой

выхода

и выражается в электрон-вольтах (1эВ=1,6 Дж.).

Для

освобождения электрона из твердого или

жидкого тела требуется

в

2...4 раза меньше энергии, чем для

освобождения электрона

из газовой молекулы.

Дж.).

Для

освобождения электрона из твердого или

жидкого тела требуется

в

2...4 раза меньше энергии, чем для

освобождения электрона

из газовой молекулы.

Покинуть материал электрода электрон может лишь в том случае, если его кинетическая энергия превышает работу выхода, т. е. если

Uвых,

(4.4)

Uвых,

(4.4)

где m и e – масса и заряд электрона; х – проекция его скорости на нормаль к поверхности электрода; Uвых - напряжение электрического поля, при котором электрон может покинуть материал электрода.

Покинуть материал катода свободные электроны могут также в результате эмиссии электронов под действием электрического поля, называемой электростатической или холодной эмиссией. Плотность тока электрической эмиссии можно определить по формуле

эс= ,

(4.5)

,

(4.5)

где Е - напряженность поля у поверхности катода; а, b - постоянные, зависящие от условий эмиссии.

Электростатическая эмиссия наблюдается при напряженности электрического поля у катода порядка 1 МВ/см. Для достижения такой напряженности в непосредственной близости от катода необходимо обеспечить высокую концентрацию положительных зарядов, что возможно, например, при большой плотности газа. Если в области катода одновременно существуют оба фактора - высокая температура и высокая напряженность поля, то на катоде наблюдаются оба вида эмиссии.

При обычных условиях в дуговых электропечах электростатическая эмиссия играет подчиненную роль. Основная масса первичных электронов появляется в результате термоэлектронной эмиссии. В связи с этим электрическую дугу в плавильных печах можно характеризовать как термоэлектронную, а для определения плотности тока эмиссии в первом приближении пользоваться формулой (4.3).

Сила тока в дуге современных электропечей измеряется десятками тысяч ампер. Для переноса такого количества заряда требуется огромное количество заряженных частиц, которое может быть обеспечено ни термоэлектронной, ни электростатической эмиссией. Основная масса заряженных частиц, обеспечивающих протекание тока в дуге, образуется в результате ионизации газовой среды. Практически ионизация газов начинает играть решающую роль при Т=2000...3000 К, и газ приобретает способность проводить электрический ток.

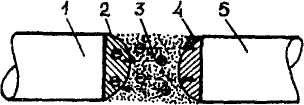

Наложение электрического поля понижает энергию ионизации газа, ускоряя заряженные частицы, особенно электроны ввиду их высокой подвижности. Под воздействием электрического поля отрицательно заряженные частицы устремляются к аноду, а положительно заряженные — к катоду (рис. 4.1). В дуговом разряде различают три составные части: катодную область, столб дуги и анодную область.

-

Рис. 4.1. Структура дугового разряда:

1 – катод; 2 – катодная область; 3 – столб дуги; 4 – анодная область; 5 - анод

Катодная область по протяженности приблизительно равна длине свободного пути электрона, что при атмосферном давлении составляет около 104 мм. При уменьшении давления длина свободного пути электрона увеличивается:

В катодной области электроны эмиссии ускоряются электрическим нолем, увеличивая свою кинетическую энергию на величину

где Uк - падение напряжения в катодной области дугового разряда.

Величина Кэ должна быть достаточной для ионизации нейтральных частиц атмосферы межэлектродного промежутка. Катодное падение напряжения близко к потенциалу ионизации газа у поверхности катода, т. е. UкUи.

Напряженность электрического поля в катодной области дугового разряда имеет порядок 106 В/см, что указывает на возможность протекания на поверхности катода процесса электростатической эмиссии.

Основание дуги на поверхности катода, так называемое катодное пятно, является источником эмиссии первичных электронов. Плотность тока в катодном пятне определяется суммарной электронной эмиссией катодного пятна, причем в разных условиях может преобладать термоэлектронная либо электростатическая эмиссия.

Температура катодного пятна увеличивается с повышением температуры плавления материала катода (для металлического катода она обычно бывает близка к температуре кипения материала катода). Высокая температура катодного пятна, достаточная для поддержания термоэлектронной эмиссии, наблюдается только на катодах из угля и вольфрама, а для большинства металлов она недостаточна. На катоде имеет место непрерывное выделение теплоты в результате бомбардировки положительными ионами, нейтрализующимися на поверхности катода. За счет этого происходит плавление и испарение материала катода.

Начинающуюся за катодным пространством область интенсивной ионизации называют столбом дуги. В нем образуется такое число заряженных частиц, которое достаточно для переноса через газовый промежуток зарядов, измеряемых силой тока тысячи и десятки тысяч ампер. Несмотря на огромное количество заряженных частиц, суммарный потенциал газа в столбе дуги остается незначительным, так как при ионизации образуется парное число частиц, имеющих разноименные заряды, а количество первичных электронов с нескомпенсированным зарядом в общей массе заряженных частиц невелико. Поэтому изменение потенциала в столбе дуги подчиняется линейному закону. В столбе дуги падение напряжения пропорционально длине, а напряженность продольного электрического поля практически постоянна по всей длине столба.

Число разноименно заряженных частиц вновь становится неодинаковым в непосредственной близости от анода, где мала концентрация положительных ионов. Соответственно в анодной области вновь наблюдается скачок потенциала. Протяженность анодной области - порядка 10-4 см, анодное падение напряжения - того же порядка, что и катодное. Бомбардировка электронами разогревает анод. Как и на катоде, на аноде выделяет анодное пятно. Энергия, получаемая анодом, расходуется на плавление и испарение материала анода, излучение в окружающую среду и на теплопроводность через тело анода.

Анод обычно получает больше теплоты, чем катод, поэтому материал анода интенсивно испаряется, и эти пары играют преобладающую роль в создании газовой среды столба. В результате потери анодом положительных ионов на торце анода образу- ется кратер, и анод расходуется быстрее катода.

Суммарное падение напряжения в катодной и анодной областях не зависит от характеристик тока, а определяется материалом электродов, видом газа и его давлением.

U=Uк+Uа.

Падение напряжения в анодной и катодной областях невелико, и в среднем сумма катодного и анодного падения напряжений равна потенциалу ионизации газа, в котором происходит разряд. Основное падение потенциала, равное разности приложенного напряжения и потенциала ионизации, приходится на столб дуги. Это свидетельствует о том, что трансформация электрической энергии в тепловую происходит также в основном в столбе.

Если обозначить через U падение напряжения на 1 мм длины столба дуги для данного газа, материала электродов и давления, то падение напряжения в столбе дуги (Uc) будет равно

l

,

l

,

l — длина дуги, мм.

Для токов 200 А и выше общее падение напряжения в дуге может быть выражено формулой

Uд=Ua+Uк+Uс=U+ l.

l.

С увеличением тока проводимость столба увеличивается, поэтому напряжение, необходимое для поддержания дуги, уменьшается. При больших токах увеличение проводимости столба дуги замедляется, и в дальнейшем сопротивление дуги уменьшается обратно пропорционально току, а напряжение на дуге остается примерно постоянным.

Выделяющаяся при рекомбинации столкнувшихся ионов энергия может вызвать также изменение кинетической энергии частиц, т. е. пойти на увеличение температуры газа. Оба вида рекомбинации быстро развиваются при понижении температуры.

Деионизация газа может происходить в результате диффузии заряженных частиц из объема дугового разряда. Диффузия за границы разрядного объема вызывается тепловым движением или появлением неравномерностей распределения зарядов.

Ввиду того, что большей подвижностью обладают электроны, они чаще выходят за границы дуги. Но при этом они увлекают за собой положительные ионы, и из объема дуги уходят одновременно заряды обоих знаков. Поэтому в установившихся условиях процессы ионизации и деионизации уравновешиваются, и при данной температуре количество свободных электронов, ионов и нейтральных частиц в разрядном промежутке является вполне определенным.