- •3.2. Удельная работа напряжений.

- •3.3. Потенциальная энергия.

- •4. Закон Гука для изотропного упругого тела.

- •4.1. Закон Гука при линейном напряженном состоянии.

- •4.2. Закон Гука для произвольного напряженного состояния в главных осях тензора напряжений.

- •4.3. Закон Гука при произвольном напряженном состоянии в произвольных координатны осях.

- •Относительное изменение объема.

- •Обратные соотношения. Закон Гука в форме Ламе.

- •Соотношение между девиаторами и интенсивностями напряжений и деформаций. Девиаторы напряжений d и деформаций d выглядят так (см. Гл 1 и 2):

- •Для изотропного упругого тела они связаны соотношением:

- •Характеристики упругих свойств материалов.

- •Потенциальная энергия изотропного материала.

- •Заключение по главе. Линейно- упругая модель и реальные материалы.

- •4.10. Пример.

3. Физические уравнения.

3.1. Общие соотношения.

3.2. Удельная работа напряжений.

3.3. Потенциальная энергия.

4. Закон Гука для изотропного упругого тела.

4.1. Линейное напряженное состояние.

4.2. Закон Гука для произвольного напряженного состояния в главных осях тензора напряжений.

4.3. Закон Гука при произвольном напряженном состоянии в произвольных координатны осях.

4.4. Относительное изменение объема.

4.5. Обратные соотношения. Закон Гука в форме Ламе.

4.6. Соотношение между девиаторами и интенсивностями напряжений и деформаций.

4.7. Характеристики упругих свойств материалов.

4.8. Потенциальная энергия изотропного материала.

4.9. Заключение по главе. Линейно- упругая модель и реальные материалы.

4.10. Пример.

3. Физические уравнения.

3.1. Общие соотношения.

Физические уравнения в механике сплошных сред связывают параметры, описывающие напряженное состояние с переменными, описывающими движение или деформирование материала. В теории упругости физические соотношения связывают тензор напряжений с тензором деформаций . В линейной теории упругости, которая здесь излагается, предполагается, что эта связь линейна.

В общем случае линейная зависимость между тензорами напряжений и деформаций имеет вид линейных уравнений, связывающих компоненты этих тензоров:

![]() (1)

(1)

или, то же самое:

() = [С]() , (1-м)

где () = (x,y,z,xy,yz,zx)T – матрица-столбец, составленная из компонент тензора напряжений (шестимерная по числу независимых компонент),

() = (x,y,z,xy,yz,zx)T – матрица-столбец, составленная из компонент деформаций.

[C] – матрица (6х6) упругих коэффициентов жесткости.

Обратив уравнения (1), получим линейные соотношения, выражающие деформации через напряжения:

() = [А] () , (2)

где [А] – матрица упругих коэффициентов податливости, обратная матрице [С]:

[А] = [С]-1, [С] = [А]-1.

3.2. Удельная работа напряжений.

В механике принято работу, которую совершают внешние силы над механической системой считать положительной (в классической термодинамике обычно принимается обратное правило знаков).

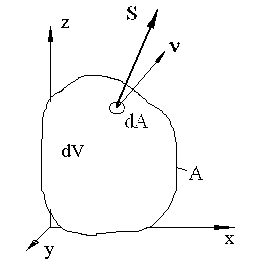

Рассмотрим элементарный объем V выделенный из тела в нагруженном состоянии, ограниченный поверхностью А. (объем обозначен V, а не dV, поскольку по нему предстоит интегрировать). Выделим элемент поверхности dA, с нормалью , на который действует напряжение S (рис.1).

Рис.1. Элементарный объем.

Работа, которую совершат напряжения S на приращениях перемещений du определится интегралом:

dW

=

![]() =

=

![]() (Sdu)dA,

(Sdu)dA,

где Sx, Sy, Sz, dux, duy, duz – проекции векторов S и du на координатные оси.

Выразим проекции вектора S через напряжения по формулам (1.6) и преобразуем интеграл по поверхности в интеграл по объему. Тогда, учитывая уравнения равновесия (1.30), получим:

dW=![]() (xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

) dv

(xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

) dv

Поскольку объем V бесконечно малый,

dW

= (xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

)

![]() = V

(xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

)

= V

(xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

)

Работа, приходящаяся на единицу объема:

dw

=

![]() = xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

= d (3)

= xdx

+ ydy

+ ... + zxdzx

= d (3)

Если компоненты деформаций ij принять за обобщенные перемещения, то компоненты напряжений ij c теми же индексами можно рассматривать как соответствующие им обобщенные силы, поскольку они совершают работу на приращениях dij.

Тензорная операция, обозначенная в зависимости (26) двумя точками, называется сверткой или двойным скалярным произведением тензоров. По определению ее результатом является скаляр, равный сумме произведений одноименных компонентов перемножаемых тензоров. Прямая проверка позволяет убедится в том, что свертка тензоров A и B равна первому инварианту (т.е. сумме элементов, стоящих на главной диагонали,) скалярного произведения этих тензоров:

:AB

=

![]() =

J1(AB)

= J1((A)Т.(B)) (4)

=

J1(AB)

= J1((A)Т.(B)) (4)

3.3. Потенциальная энергия.

В упругих механических системах работа, совершаемая внешними силами, накапливается в виде потенциальной энергии. Приращение потенциальной энергии единицы объема dП равно работе, совершаемой напряжениями (3):

dП = dw = xdx + ydy + ... + zxdzx (5)

или

dП = d . (6)

Приращение потенциальной энергии единицы объема, вызванное работой напряжений равно свертке тензора напряжений с тензором приращений деформаций.

Представим тензоры, входящие в (6) суммами их шаровых частей и девиаторов.

=

(0

I

D

)

, d

= (![]()

I

+ Dd)

.

I

+ Dd)

.

Учитывая, что свертка тензоров следует правилам обычного умножения, получим:

dП(0 I D) ( I + Dd) =

= 0 (I I) + 0 (I Dd) + (D I) + (D Dd) (7)

Легко проверяется, что свертка двух единичных тензоров (в первом слагаемом (7)) равна 3, а свертки единичных тензоров с девиаторами (во втором и третьем слагаемых) равны нулю. Поэтому в (7) остается только два слагаемых – первое и последнее:

dП = 0d + D Dd (8)

Потенциальная энергия является функцией обобщенных сил или функцией однозначно связанных с ними обобщенных перемещений. Следовательно, потенциальная энергия может быть представлена в виде функции компонент напряжений или в виде функции компонент деформаций

П = П(ij) или П = П(ij). (9)

Воспользовавшись вторым из этих представлений запишем полный дифференциал потенциальной энергии в виде:

dП

=

![]() . (10)

. (10)

Сравнивая (10) с (5), получим:

i,j

=

![]() . (11)

. (11)

Компоненты напряжений являются производными от потенциальной энергии по соответствующим компонентам деформаций.

Этот результат является прямым следствием теоремы Лагранжа - производная от потенциальной энергии по обобщенному перемещению равна той обобщенной силе, которая соответствует этому обобщенному перемещению. Заметим, что, как и теорема Лагранжа, зависимость (9) справедлива как для линейных, так и для нелинейных упругих систем.

В линейных упругих системах компоненты напряжений и деформаций связаны линейными зависимостями (1). Нетрудно показать, а еще проще проверить, что в этом случае потенциальная энергия упругой системы является однородной квадратичной функцией компонент деформаций:

П

=

![]() , i,j

= 1,2…6, (12)

, i,j

= 1,2…6, (12)

коэффициентами которой являются компоненты матрицы упругих коэффициентов жесткости [А] (см. (1)).

Можно представить потенциальную энергию упругого тела в виде функции компонент напряжений:

П

=

![]() , i,j

= 1,2…6. (13)

, i,j

= 1,2…6. (13)

В этом выражении коэффициентами квадратичной формы являются компоненты матрицы упругих коэффициентов жесткости [С], которая обратна матрице коэффициентов податливости (см.(3)).

Используя уравнения (1) или (2), выражения (12) или(13) можно привести к виду:

П

=

![]() =

=

![]() (), (14)

(), (14)

Потенциальная энергия единицы объема линейного упругого тела равна половине свертки тензоров напряжений и деформаций.

Как известно, вторая смешанная производная функции нескольких переменных не зависит от порядка дифференцирования. Дифференцируя выражение (10) сначала по i и j, а затем меняя порядок дифференцирования, получим:

Аi,j = Aj,i (13)

Коэффициенты матрицы [А] не меняются при перестановке индексов, матрица симметрична относительно главной диагонали. Аналогично устанавливается симметрия матрицы коэффициентов жесткости [С].

Матрицы упругих коэффициентов жесткости и податливости симметричны относительно главной диагонали.

Следовательно, из 36 коэффициентов у каждой из матриц А и С независимыми являются 21 коэффициент.