- •Конспект лекций

- •Лекция 1. Схема испытательных установок промышленной частоты. Регуляторы напряжения

- •Регуляторы напряжения

- •Лекция 2. Испытательные трансформаторы Выбор параметров

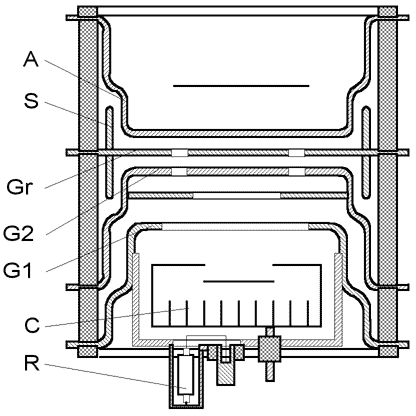

- •Конструкция трансформаторов

- •Лекция 3. Каскадные схемы включения трансформаторов. Резонансные схемы установок промышленной частоты

- •Особенности эксплуатации

- •Резонансные схемы

- •Лекция 4. Электростатические генераторы Общие вопросы получения и применения постоянного высокого напряжения

- •Электростатические генераторы

- •Электрофорные машины

- •Ленточный генератор Ван де Граафа

- •Роторный генератор

- •Регулировка напряжения электростатических генераторов

- •Лекция 5. Выпрямители

- •Однокаскадные схемы выпрямления

- •§2.3.2. Каскадные схемы умножения

- •Грозовые импульсы

- •Коммутационные импульсы

- •Импульсные токи

- •Лекция 7. Генераторы импульсных напряжений (гин). Принцип работы и характеристики приведенной схемы.

- •§3.2.1. Схема одноступенчатого гин

- •Лекция 9. Генераторы импульсных токов (гит)

- •Класификация тт

- •Характеристики тт

- •Погрешности тт

Лекция 9. Генераторы импульсных токов (гит)

При разработке высоковольтных аппаратов возникает необходимость проводить их испытания значительными импульсными токами. Такие токи в условиях эксплуатации появляются в результате грозовых разрядов и коротких замыканий в энергосистемах. В лабораторных условиях их получают с помощью накопителей энергии, т. е. устройств, в которых в течение длительного времени происходит накопление энергии от источника ограниченной мощности. Разряд за короткий промежуток времени приводит к резкому увеличению мощности, выделяющейся в нагрузке, и протекающего через него тока. Наиболее распространены следующие виды накопителей энергии: ёмкостные (конденсаторные батареи), индуктивные (катушки с током), механические (большие вращающиеся маховики) и химические (аккумуляторы). При ударах молнии в линии электропередачи и подстанции оборудование подвергается воздействию униполярных импульсов тока с амплитудой порядка 104 105 А и длительностью в несколько десятков микросекунд.

Для имитации токов молнии в лабораторных условиях применяют установки с ёмкостными накопителями энергии, называемые генераторами импульсных токов (ГИТ). Униполярный импульс тока с заданными параметрами может быть получен при разряде ёмкости С на активное сопротивление R через индуктивность L (рис.3.19). Ёмкость С представляет собой суммарную ёмкость всех накопительных конденсаторов ГИТ; индуктивность L – суммарная индуктивность схемы ГИТ (конденсаторов, коаксиальных кабелей, шин, объекта испытаний, разрядника SF и т.п.); сопротивление R – суммарное активное сопротивление схемы ГИТ.

Характер разряда в схеме рис.3.19 зависит от величин параметров L, R, C, соотношение между которыми, обычно, обозначают символом (см. 3-15).

При расчетах параметров ГИТ используются следующие соотношения.

Характеристическое

сопротивление схемы

![]() .

(3.12)

.

(3.12)

Максимальный ток

при R=0

![]() .

(3.13)

.

(3.13)

Постоянная времени схемы (период колебаний при R=0):

![]() .

(3.14)

.

(3.14)

Показатель характера

разряда ГИТ

![]() .

(3.15)

.

(3.15)

При значении < 1 разряд накопительных конденсаторов ГИТ и, соответственно, протекающий через объект испытаний ток, носят колебательный характер (рис.3.20), при = 1 – критический и при > 1 форма импульса тока становится апериодической. При R 0 максимальное значение тока через нагрузку Im < I0m, Вводится коэффициент использования ГИТ по току:

![]() .

(3.16)

.

(3.16)

Используются

приведённые величины тока

![]() (3.17)

(3.17)

и времени

![]() . (3.18)

. (3.18)

Максимальная

мощность в сопротивлении R:

![]() ,

(3.19)

,

(3.19)

где характеристическая

мощность

![]() (3.20)

(3.20)

и максимальная

мощность в сопротивлении

![]() (3.21)

(3.21)

Максимальное значение тока после первого перехода через нуль:

![]() (3.22)

(3.22)

В колебательном режиме (0 < < 1) выполняются соотношения:

![]() ;

(3.23)

;

(3.23)

![]() (3.24)

(3.24)

![]() (3.25)

(3.25)

![]() (3.26)

(3.26)

Время подъема тока

до максимума

.

(3.27)

.

(3.27)

В апериодическом режиме ( > 1) выполняются:

![]() ;

(3.28)

;

(3.28)

![]() (3.29)

(3.29)

![]() (3.30)

(3.30)

![]() (3.31)

(3.31)

![]() (3.32)

(3.32)

Изменение параметров

уравнений (3.23 3.32)

показано на рис.3.21 в зависимости от

показателя характера разряда ГИТ ()

и от отношения времени длительности

импульса (Т2,

рис.3.3) к времени подъёма импульса (Т1)

на рис. 3.22. Приведённое время подъёма

тока импульса:

![]() . (3.33)

. (3.33)

Коэффициент

использования по току (),

амплитуда после первого прохождения

через нуль (![]() )

и мощность в нагрузке (

)

и мощность в нагрузке (![]() )

зависят от параметра

существенным образом (рис.3.21). Сам же

параметр ,

характеризующий соотношение между

активным и реактивным сопротивлениями

схемы (3.15) однозначно связан с параметрами

импульса Т1

и Т2

(рис.3.22).

)

зависят от параметра

существенным образом (рис.3.21). Сам же

параметр ,

характеризующий соотношение между

активным и реактивным сопротивлениями

схемы (3.15) однозначно связан с параметрами

импульса Т1

и Т2

(рис.3.22).

Оценку параметров схемы ГИТ (рис.3.19) можно проводить в следующей последовательности:

1. по заданным

характеристикам импульса Т1

и Т2

определить их отношение и по рис.3.22

найти ,

и

![]() ;

;

2. по значению

и

заданному Т1

по (3.33) определить Т0

и по (3.14) найти соотношение

![]() ;

;

3. по значению

найти (3.15) соотношение

![]() ;

;

4. по значению и заданной величине максимального тока Im из (3.16) определить I0m;

5. по выбранной величине зарядного напряжения U0 и найденной величине I0m определить по (3.13) характеристическое сопротивление Z;

6. по суммарной ёмкости накопительных конденсаторов С и величинам Z, Т0 и определить требуемые дополнительно индуктивности и активные сопротивления.

Принципиальная схема ГИТ показана на рис.3.23: 1- объект испытания; SF- высоковольтный коммутатор (тригатрон);. Rз – зарядное сопротивление, определяющее время зарядки накопительных конденсаторов С; L - индуктивность схемы, в которую входят индуктивность кабелей связи конденсаторов и разрядника, индуктивность самих импульсных конденсаторов, индуктивность разрядника и контура с объектом испытаний, дополнительные катушки индуктивности для получения импульса тока требуемой формы; Rш- сопротивление шунта, служащего для измерения импульсного тока; r- защитные сопротивления (для предотвращения взрыва С при повреждениях и КЗ).

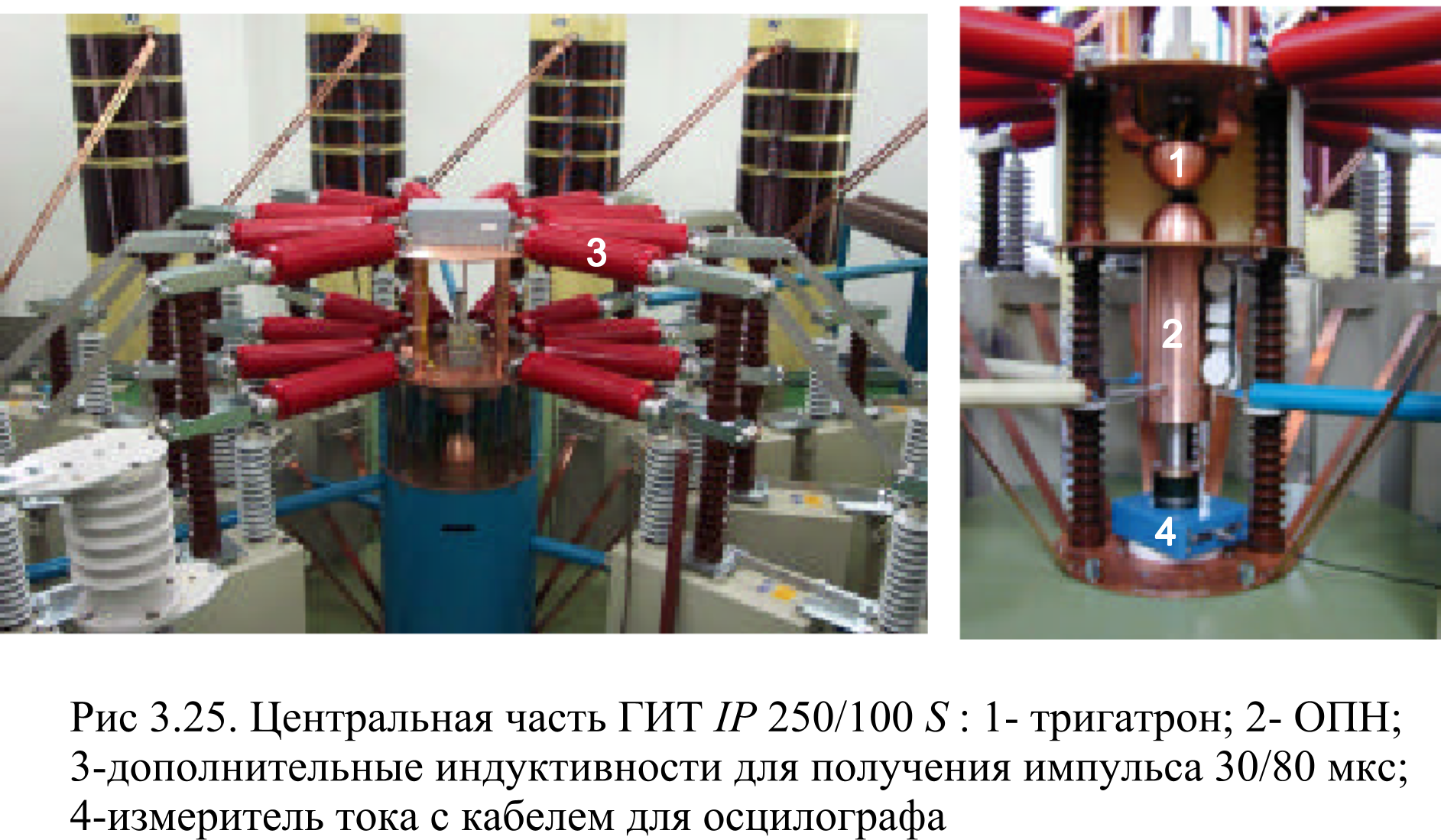

При конструировании ГИТ стремятся уменьшить собственные индуктивности схемы. Для этого накопительные конденсаторы соединяют в батареи параллельно и располагают симметрично на кратчайшем возможном расстоянии от объекта испытаний. Сами импульсные конденсаторы должны обладать малой индуктивностью, а связи выполняться малоиндуктивными (коаксиальными кабелями, шинами). Нормированными импульсами являются импульсы 4/10 мкс и 8/20 мкс. Для получения таких импульсов, как правило, достаточно конденсаторы расположить вокруг объекта испытаний и создать несколько параллельных цепочек к разряднику. Как пример такой компоновки ГИТ на рис.3.24 приведён снимок ГИТ IP 250/100 S фирмы HighVolt с напряжением зарядки U0 = 100 кВ и величиной запасённой в конденсаторах энергии W = 250 кДж [19, 20]. Максимальный ток в такой схеме достигает 200 кА. Вертикально расположенные катушки L предназначены для получения импульсов тока большой длительности. Коммутатор SF представляет собой управляемый разрядник – тригатрон.

Центральная часть установки показана на рис 3.25.

Лекция 10. Генераторы прямоугольных импульсов тока

Большое распространение в различных электрофизических установках высокого напряжения получили схемы, создающие прямоугольные импульсы тока типа рис.3.5. Импульсы такой формы применяют при магнитной штамповке, импульсном дроблении твердых материалов, упрочении поверхностей металлов и т.п. В электроэнергетике воздействию импульсов тока прямоугольной формы подвергаются вентильные разрядники и ОПН после срабатывания, когда через них происходит разрядка линий электропередач, к которым эти аппараты подключены. Существует большое количество различных схем получения импульсов тока, близких к прямоугольной форме, представленной на рис.3.5. Высокую крутизну фронта импульса, определяемую лишь характеристиками коммутатора можно получить при разряде двухпроводной линии электропередачи, коаксиального конденсатора (кабеля) или полосковой линии.

Одна из простейших схем получения прямоугольных импульсов тока (схема двухпроводной симметричной линии) представлена на рис.3.26.

Принцип работы

установки двухпроводной линии состоит

в следующем. Вначале происходит зарядка

конденсаторов

С

от источников

постоянного напряжения U0

через зарядные

сопротивления Rз0

и сопротивления

R.

Потенциал в точке 1 становится равным

+U0,

а в точке

2 — -U0.

В точках 3 и 4 потенциал равен нулю. При

подаче поджигающего импульса шаровой

разрядник пробивается, а потенциалы в

точках 1 и 2 выравниваются и становятся

равными нулю. Поскольку конденсаторы

С заряжены

до разности потенциалов U0,

потенциал в точке 3 становится равным

-U0,

а в точке

4 — +U0.

Двухпроводная линия фактически

подключается к двойному напряжению U0.

По линии начнет распространяться бегущая

волна с амплитудой 2U0,

которая экспоненциально затухает с

постоянной времени

![]() .

Форма импульса в начале линии (меду

точками 3 и 4) и в конце линии (меду точками

5 и 6) зависит от соотношения волнового

сопротивления линии Z

и сопротивления нагрузки линии Rн.

При Rн >> Z

(«разомкнутая» линии) отражение от конца

линии происходить без переворота

импульса и напряжение удваивается. При

Rн = Z

(согласованная нагрузка) отражения от

конца линии не происходит и вся энергия,

запасённая в конденсаторах С

выделяется на нагрузке. Волновое

сопротивление линии составляет ~300 Ом,

т.е. достаточно велико. К недостаткам

такой простой схемы следует отнести

возникновение высокочастотного

колебательного процесса в контуре1-3-4-2

в момент срабатывания коммутатора,

рассеивание энергии и возникающие при

коммутации высокочастотные помехи.

Кроме того, сама двухпроводная линия,

подключенная к точкам 3 и 4, является

нагрузкой для источника импульсного

питания, состоящего из конденсаторов,

ШР и сопротивлений R.

Внутреннее сопротивление этого источника

не равно волновому сопротивлению линии

и в момент коммутации ШР возникают

дополнительные искажения фронта сигнала.

.

Форма импульса в начале линии (меду

точками 3 и 4) и в конце линии (меду точками

5 и 6) зависит от соотношения волнового

сопротивления линии Z

и сопротивления нагрузки линии Rн.

При Rн >> Z

(«разомкнутая» линии) отражение от конца

линии происходить без переворота

импульса и напряжение удваивается. При

Rн = Z

(согласованная нагрузка) отражения от

конца линии не происходит и вся энергия,

запасённая в конденсаторах С

выделяется на нагрузке. Волновое

сопротивление линии составляет ~300 Ом,

т.е. достаточно велико. К недостаткам

такой простой схемы следует отнести

возникновение высокочастотного

колебательного процесса в контуре1-3-4-2

в момент срабатывания коммутатора,

рассеивание энергии и возникающие при

коммутации высокочастотные помехи.

Кроме того, сама двухпроводная линия,

подключенная к точкам 3 и 4, является

нагрузкой для источника импульсного

питания, состоящего из конденсаторов,

ШР и сопротивлений R.

Внутреннее сопротивление этого источника

не равно волновому сопротивлению линии

и в момент коммутации ШР возникают

дополнительные искажения фронта сигнала.

Длительность импульса равна удвоенному времени пробега электромагнитных волн по линии. При скорости распространения импульса по линии (скорость света) с = 300 м/мкс и длине линии, например, 3 м длительность импульса составит величину ~20 нс.

Более хорошие результаты получаются при использовании в качестве накопителей коаксиальных конденсаторов или коаксиальных кабелей. Схема коаксиального генератора для получения прямоугольных импульсов представлена на рис.3.27 [3]. В этом случае в качестве накопительной ёмкости используется ёмкость коаксиального кабеля, который заряжается от источника постоянного напряжения через зарядное сопротивление.

Коммутатор, вариант конструктивного исполнения которого показан на рис.3.27, б, выполняется в металлическом корпусе. Волновое сопротивление коммутатора подбирается, выбором диаметра электродов 6 и корпуса 3, равным волновому сопротивлению кабеля, а металл корпуса препятствует излучению электромагнитных волн в окружающее пространство. Длительность импульса тока определяется, как и в двухпроводной линии, двойным временем пробега по кабелю и, обычно, составляет десятки наносекунд. Волновое сопротивление кабелей Z =30 75 Ом, а в случаях специального исполнения кабелей ВН может быть уменьшено до 5 Ом. К недостаткам такой схемы можно отнести невысокое питающее напряжение, которое ограничено электрической прочностью изоляции кабеля. Оно редко превышает 100 кВ. Длительность импульса (Ти, рис.3.5) можно определить по следующей формуле:

![]() ,

(3.34)

,

(3.34)

где l-

длина кабеля,

![]() и

и

![]() – его погонная индуктивность и ёмкость.

Максимальное значение тока в согласованной

нагрузке без учета потерь определяется:

– его погонная индуктивность и ёмкость.

Максимальное значение тока в согласованной

нагрузке без учета потерь определяется:

![]() . (3.35)

. (3.35)

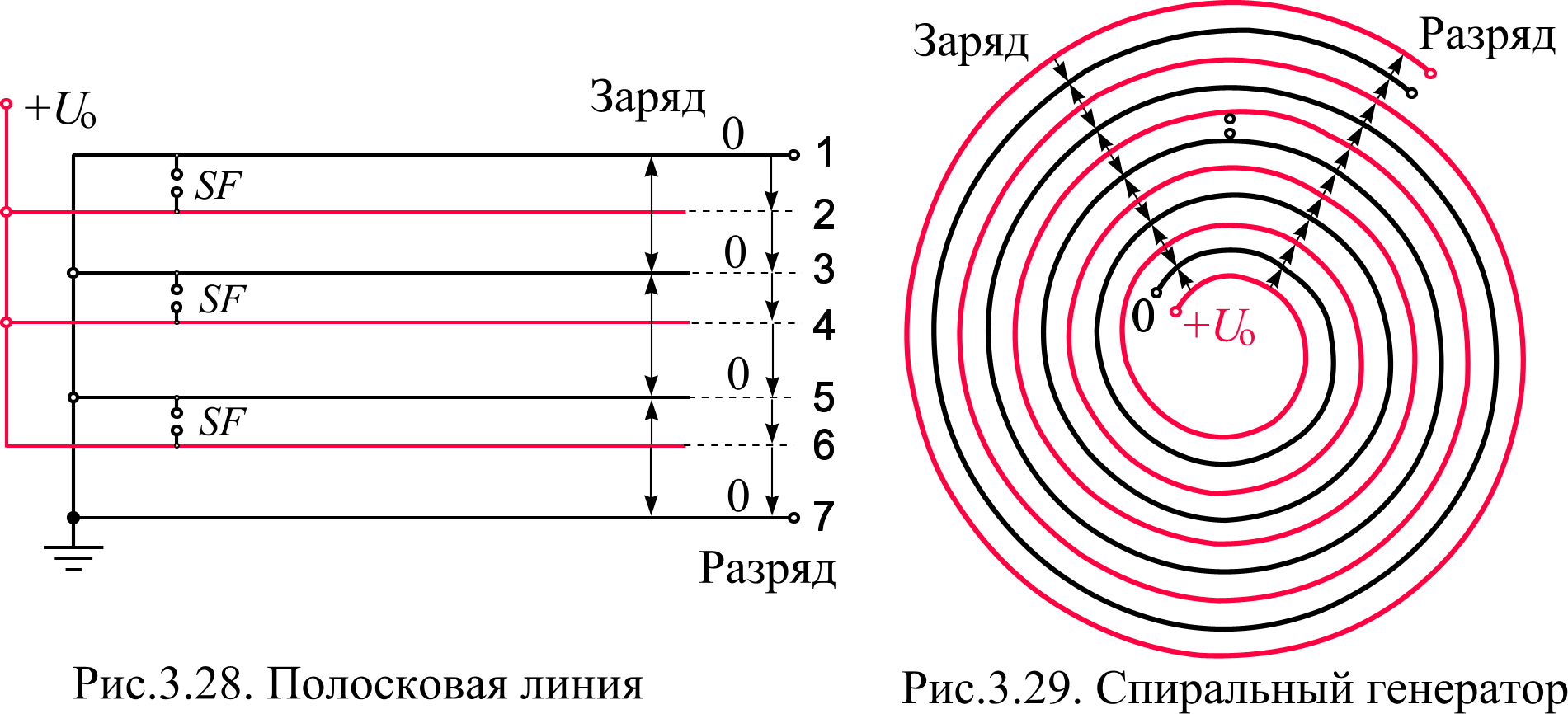

Увеличить напряжение в импульсе можно при соединении кабелей или линий так, как показано на рис.3.28 и 3.29. Длина линий, как и в предыдущих случаях (рис.3.26 и 3.27) задаёт длительность импульса.

При зарядке полосковых линий рис.3.28 от источника постоянного напряжения U0 напряжение в точках 2, 4, 6 становится равным U0. Полосы 1, 3, 5, 7 заземлены и имеют потенциал равный нулю. Стрелками показаны напряженности поля между различными проводниками. Выходное напряжение схемы между точками 1 и 7 равно нулю. В начале каждой пары линий 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, стоят коммутаторы SF. При их одновременном срабатывании по каждой паре линий начинают распространяться импульсы напряжения. Поскольку каждая пара линий разомкнута, то отражение от разомкнутого конца происходит с тем же знаком, и векторы напряженностей переворачиваются.

Потенциал в конце линии 1 (U1) становится выше, чем в линии 2 (U2), U3 > U4 и U5 > U6. Напряженности поля между точками 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7 остаются такими же, как и до коммутации, поскольку пары 1-2, 3-4 и 5-6 фактически в это время включены последовательно. Суммарное выходное напряжение между точками 1 и 7 становится равным 6U0. В качестве коммутаторов обычно используются тригатроны и их индуктивность должна быть предельно низкой. Электромагнитной связью между линиями пренебрегают.

Такой же принцип параллельной зарядки различных пар линий и последовательного их включения при коммутации используется в спиральных генераторах рис.3.29. Реальные процессы в таких спиральных генераторах весьма сложны из-за сильной электромагнитной связи различных витков, а упрощенное представление можно получить по рис 3.29 и аналогии с полосковыми линиями. Следует отметить, что впервые процессы резкого возрастания выходного напряжения по сравнению с зарядным напряжением были обнаружены при пробоях нескольких секций высоковольтных конденсаторов.

Как вариант полосковой линии можно рассматривать схему рис.3.30, которая часто используется в различных физических экспериментах. В немецкой литературе эта схема известна под именем линии Блюмляйна.

Она состоит из двух линий с одинаковым волновым сопротивлением Z, одинаковой длины, т.е. с одинаковым временем пробега . На конце одного из плеч линии ставится коммутатор. После зарядки линии от источника постоянного напряжения U0 через зарядное сопротивление Rз0 подается управляющий сигнал на коммутатор. Через время после срабатывания коммутатора SF на сопротивлении нагрузки Rн формируется импульс с удвоенной амплитудой 2U0 и длительностью 2.

Подобный принцип получения прямоугольных импульсов тока с амплитудой до 400 кА и длительностью 50 нс используется в установке Томского политехнического университета «Темп». В качестве накопительных элементов для создания прямоугольных импульсов тока в установке используются коаксиальные конденсаторы с водной изоляцией между обкладками, а в качестве источника их зарядки применяется ГИН со стандартным полным грозовым импульсом 1,2/50 и амплитудой 350 кВ.

Приведённые в данном параграфе установки создают импульсы длительностью до сотни наносекунд. Получение более длительных импульсов связано с трудностями создания длинных кабельных линий. Вместе с тем, в реальных условиях эксплуатации энергосистемы при срабатывании РВ и ОПН на них разряжаются ЛЭП, длина которых может достигать сотен километров, а длительность импульса тока – нескольких миллисекунд. Для испытаний пропускной способности защитных аппаратов типа РВ, ОПН в лабораторных условиях на стойкость к таким импульсам тока часто применяются искусственные формирующие линии рис.3.31, которые также называют LC-генераторами. Сосредоточенными ёмкостями и индуктивностями моделируют соответствующие ёмкость и индуктивность ЛЭП, к которым должны подключаться ограничители перенапряжений. Для того, чтобы получить более близкую к реальной форму импульса тока, используется 8-10 звеньев ёмкостей и индуктивностей.

В такой схеме при L1 = L2 = L3 = Ln-1 = Ln и С1 = С2 = С3 = Сn-1 = Сn параметры импульса (рис.3.5) можно определить по формулам:

![]() ,

,

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() (3.36)

(3.36)

При согласованной

нагрузке (![]() )

по заданным параметрам импульса Т90

и при заданном числе ступеней n

можно определить С

и L:

)

по заданным параметрам импульса Т90

и при заданном числе ступеней n

можно определить С

и L:

![]() ,

,

![]() (3.37)

(3.37)

Форма импульса в симметричной схеме (3.36) и согласованной нагрузке в зависимости от числа звеньев n показана на рис.3.32.

По оси абсцисс отложено время в единицах периода колебаний при n = 1. Величины суммарной ёмкости схемы (С) и индуктивности (L) для всех n одинаковы. Схемы искусственных линий с одинаковыми параметрами по (3,37) обычно не удовлетворяют требованиям ГОСТ и МЭК по форме импульса. Расчеты параметров таких схем проводят численными методами на ЭВМ с учётом электромагнитной связи между звеньями и активного сопротивления катушек индуктивности. Обычно выбирают одинаковые ёмкости и подбором индуктивностей добиваются требуемой формы импульса.

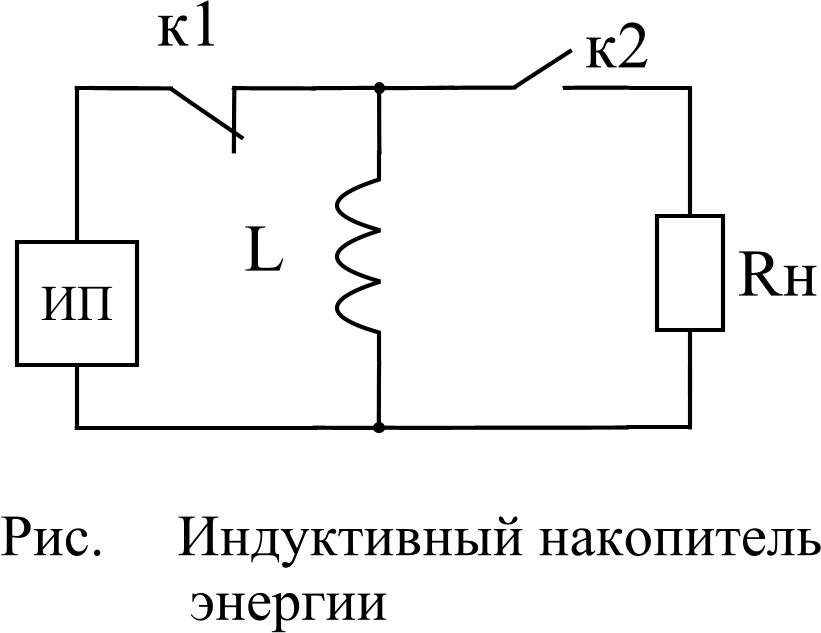

Лекция 11. Индуктивные накопители энергии

Накопление энергии

может осуществляться не только в

конденсаторах, но также и в катушках

индуктивности. Эта накопленная энергия

может быть использована для создания

импульсов тока апериодической формы в

генераторах импульсных токов.

Принципиальная схема с использованием

импульсного накопителя энергии приведена

на рис. П ри

зарядке от источника питания ИП

постоянного тока коммутатор К1 замкнут

и через индуктивность протекает

возрастающий ток до момента t1,

когда коммутатор К1 размыкается. В этот

период времени напряжение на индуктивности

не превышает напряжения ИП. Энергия,

запасенная в индуктивности, постепенно

увеличивается по мере увеличения

протекающего тока E=LI2/2.

По достижении требуемого запаса энергии

источник питания отключается коммутатором

К1, а коммутатором К2 к катушке подключают

нагрузку Rн.

Происходит разряд на нагрузку энергии,

накопленной в катушке индуктивности

L.

При активной нагрузке амплитуда тока

в ней спадает по экспоненте с постоянной

времени, определяемой величиной L

и Rн.

В момент коммутации напряжение на

нагрузке скачком возрастает с напряжения

источника до величины U=IRн.

Приведенная схема применима при больших

величинах Rн

и сравнительно малых скоростях выделения

энергии (токи до 100КА, время импульса

больше 50мкс).

ри

зарядке от источника питания ИП

постоянного тока коммутатор К1 замкнут

и через индуктивность протекает

возрастающий ток до момента t1,

когда коммутатор К1 размыкается. В этот

период времени напряжение на индуктивности

не превышает напряжения ИП. Энергия,

запасенная в индуктивности, постепенно

увеличивается по мере увеличения

протекающего тока E=LI2/2.

По достижении требуемого запаса энергии

источник питания отключается коммутатором

К1, а коммутатором К2 к катушке подключают

нагрузку Rн.

Происходит разряд на нагрузку энергии,

накопленной в катушке индуктивности

L.

При активной нагрузке амплитуда тока

в ней спадает по экспоненте с постоянной

времени, определяемой величиной L

и Rн.

В момент коммутации напряжение на

нагрузке скачком возрастает с напряжения

источника до величины U=IRн.

Приведенная схема применима при больших

величинах Rн

и сравнительно малых скоростях выделения

энергии (токи до 100КА, время импульса

больше 50мкс).

У величение

тока (мощности) может быть достигнуто

в трансформаторной схеме (рис.2) и

многокатушечной схеме с переключением

катушек накопителя с последовательного

соединения при зарядке на параллельное

соединение при разряде (рис.3.). Эффективность

индуктивных накопителей энергии при

питании индуктивной нагрузки мала,

поэтому такие накопители не используются

для создания сильных магнитных полей.

величение

тока (мощности) может быть достигнуто

в трансформаторной схеме (рис.2) и

многокатушечной схеме с переключением

катушек накопителя с последовательного

соединения при зарядке на параллельное

соединение при разряде (рис.3.). Эффективность

индуктивных накопителей энергии при

питании индуктивной нагрузки мала,

поэтому такие накопители не используются

для создания сильных магнитных полей.

Т ехнически

достижимая плотность накопленной

энергии в магнитном поле на два –три

порядка выше, чем в электрическом. При

создании накопителей с энергией выше

106

Дж индуктивные накопители становятся

экономически более выгодными, чем

емкостные. Вне конкуренции индуктивные

накопители при энергиях108109

Дж, которая требуется в установках

термоядерного синтеза. В настоящее

время разработаны и используются

индуктивные накопители с обычными

катушками на энергию 107

Дж, которые применяются в качестве

источника импульсных токов для питания

мощных ускорителей, импульсной зарядки

конденсаторов и формирующих линий, для

испытания коммутирующей аппаратуры в

линиях электропередач постоянного

тока.

ехнически

достижимая плотность накопленной

энергии в магнитном поле на два –три

порядка выше, чем в электрическом. При

создании накопителей с энергией выше

106

Дж индуктивные накопители становятся

экономически более выгодными, чем

емкостные. Вне конкуренции индуктивные

накопители при энергиях108109

Дж, которая требуется в установках

термоядерного синтеза. В настоящее

время разработаны и используются

индуктивные накопители с обычными

катушками на энергию 107

Дж, которые применяются в качестве

источника импульсных токов для питания

мощных ускорителей, импульсной зарядки

конденсаторов и формирующих линий, для

испытания коммутирующей аппаратуры в

линиях электропередач постоянного

тока.

В отличие от емкостного накопителя индуктивный при полной зарядке должен потреблять от источника питания постоянного тока энергию, компенсирующую потери на активном сопротивлении при протекании тока. Даже при зарядке потери могут приближаться к накопленной или даже превышать ее. При использовании сверхпроводящих селеноидов в качестве катушек индуктивности позволяет избежать этих потерь. Для нормальной работы сверхпроводящие селеноиды из традиционных низкотемпературных сверхпроводников требуют охлаждения их дорогостоящим жидким гелием до температуры 4,2К. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости в 1986 году открыло широкие перспективы по созданию сверхпроводящих катушек с охлаждением их дешевым жидким азотом.

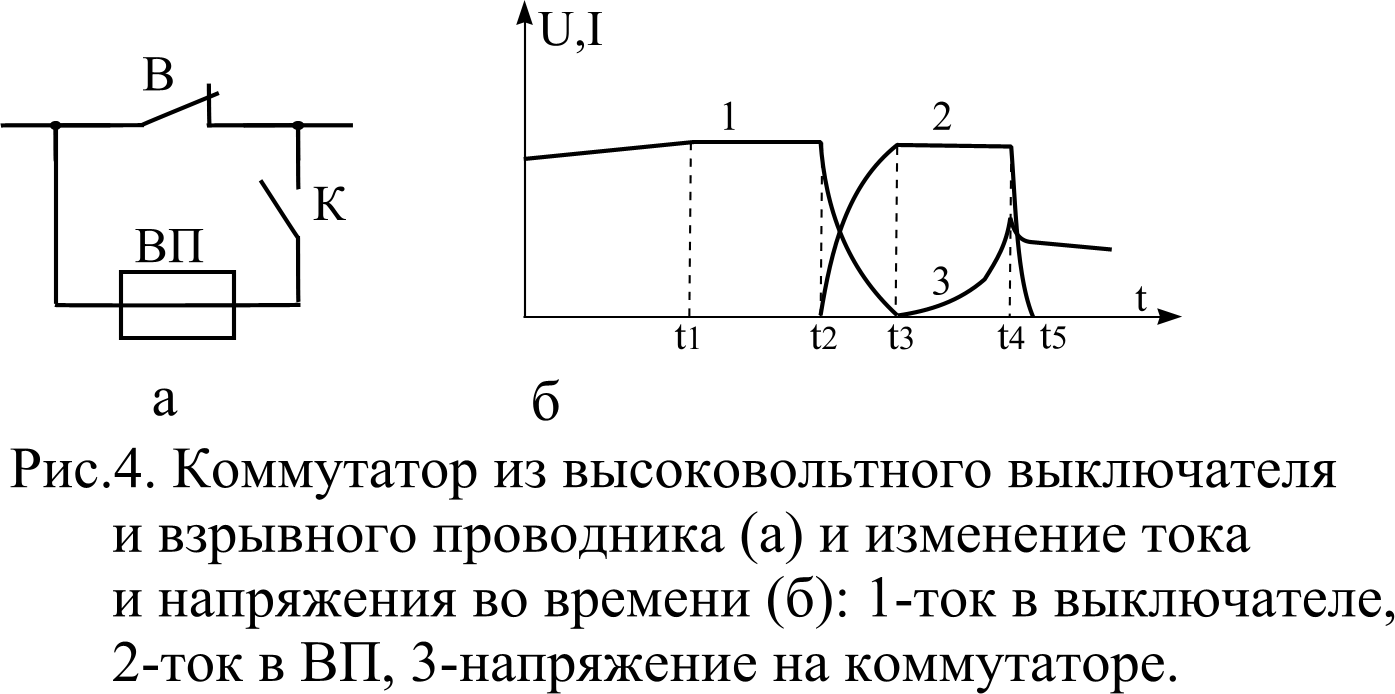

Самым сложным элементом схем, приведенных на рис.1,2,3 является коммутатор к1(к3). По существу он представляет собой выключатель постоянного тока с током отключения равным зарядному и напряжением равным произведению тока на сопротивление нагрузки. Используются следующие коммутирующие устройства:

Управляемые полупроводниковые коммутаторы.

Сверхпроводящие коммутаторы.

Вакуумные выключатели высокого напряжения.

Взрывающиеся проводники в комбинации с вакуумными выключателями.

Управляемые полупроводниковые коммутаторы – обычно силовые тиристоры с устройствами управления. Ток отключения I < 1 кA при напряжении U < 2-3 кВ для одного тиристора. Для получения требуемой величины тока и напряжения применяют последовательное и параллельное соединение многих элементов. Для обеспечения надежной работы всего коммутатора необходимо выравнивать напряжение на отдельных элементах. Эти коммутаторы имеют ограничение по времени, громоздки и дорогостоящи.

Сверхпроводящие коммутаторы- тонкая фольга из сверхпроводника, включаемая последовательно с катушкой в зарядную цепь. При коммутации элемент переводится в нормальное состояние с R > Rн. Ток отключения I < 5 кA при напряжении U < 10 кВ.

Вакуумные выключатели высокого напряжения - ток отключения I < 2-3 кA при напряжении U 50-100 кВ. Для повышения напряжения на коммутаторе вакуумные выключатели сравнительно легко могут быть соединены последовательно. Для работы требуется вспомогательный колебательный контур для перевода тока через нуль. Контур состоит из конденсатора емкостью 0,11мкф заряженной до напряжения нескольких киловольт, а также индуктивности соединительных проводов. При коммутации ток разряда емкости направлен против коммутируемого тока, в результате ток, протекающий через вакуумный выключатель, переходит через нуль и дуга в выключателе гаснет.

Взрывающиеся

проводники в комбинации с вакуумными

выключателями.

Принципиальная

схема такого коммутатора приведена на

рис.4. Зарядный ток накопителя протекает

через выключатель высокого напряжения.

При коммутации тока в момент t1

контакты выключателя начинают расходиться,

и между ними горит дуга. Через определенный

момент t2,

когда контакты выключателя разошлись

на достаточное расстояние, срабатывает

вспомог ательный

блок-контакт К, подключающий взрывной

проводник ВП. Размеры и сопротивление

ВП подобраны так, что ток из выключателя

переключается в шунтирующий канал ВП

(сопротивление ВП << сопротивления

дуги). Процесс переключения тока требует

некоторого времени с t2

до t3,

которое определяется сопротивлением

дуги и индуктивностью шунтирующей цепи.

Дуга в выключателе гаснет. С момента t3

весь ток протекает через ВП. Спустя

некоторое время сопротивление проводника

ВП начинает возрастать (проводник

нагревается) и, соответственно, растет

падение напряжения на нем. В этот момент

происходит подключение нагрузки

коммутатором К2 (время t4).

При нагревании проводник ВП разрушается

со взрывом. В этот момент возможны

превышения напряжения по сравнению С

произведением тока на сопротивление

нагрузки. Длительность коммутации

определяется временем t5-t4,

т.е. временем между подключением нагрузки

и спадом зарядного тока до нуля (набором

полного тока нагрузки). Этот интервал

составляет 1-10мкс при общем времени

t5-t1=1-10мс.

Особо важным условием работы коммутатора

является восстановление электрической

прочности промежутка между контактами

выключателя к моменту появления

напряжения при взрыве проводника. Для

сокращения длины (массы взрывающегося

проводника) и увеличения электрической

прочности после взрыва проводник

помещают в плотную среду – чаще всего

в кварцевый песок. В этом случае

шунтирующий элемент напоминает

предохранитель высокого напряжения.

Разница заключается в том, что в

предохранителе предпринимаются меры

по снижению пика перенапряжений в момент

разрыва цепи, то в коммутаторе такой

пик способствует облегчению условий

переключения тока в нагрузку. Основной

недостаток – малая скорость разведения

контактов (обычно меньше 5м/с). Следствие

этого долгое горение дуги и низкая

скорость восстановления электрической

прочности, которая зависит от времени

горения дуги. Рассматриваемые коммутаторы

работают при токах до 40КА и напряжениях

до 40КВ. Дальнейшее повышение напряжения

возможно с использованием воздушных

или элегазовых быстродействующих

выключателей, обладающих высоким

быстродействием и высокой скоростью

восстановления электрической прочности.

ательный

блок-контакт К, подключающий взрывной

проводник ВП. Размеры и сопротивление

ВП подобраны так, что ток из выключателя

переключается в шунтирующий канал ВП

(сопротивление ВП << сопротивления

дуги). Процесс переключения тока требует

некоторого времени с t2

до t3,

которое определяется сопротивлением

дуги и индуктивностью шунтирующей цепи.

Дуга в выключателе гаснет. С момента t3

весь ток протекает через ВП. Спустя

некоторое время сопротивление проводника

ВП начинает возрастать (проводник

нагревается) и, соответственно, растет

падение напряжения на нем. В этот момент

происходит подключение нагрузки

коммутатором К2 (время t4).

При нагревании проводник ВП разрушается

со взрывом. В этот момент возможны

превышения напряжения по сравнению С

произведением тока на сопротивление

нагрузки. Длительность коммутации

определяется временем t5-t4,

т.е. временем между подключением нагрузки

и спадом зарядного тока до нуля (набором

полного тока нагрузки). Этот интервал

составляет 1-10мкс при общем времени

t5-t1=1-10мс.

Особо важным условием работы коммутатора

является восстановление электрической

прочности промежутка между контактами

выключателя к моменту появления

напряжения при взрыве проводника. Для

сокращения длины (массы взрывающегося

проводника) и увеличения электрической

прочности после взрыва проводник

помещают в плотную среду – чаще всего

в кварцевый песок. В этом случае

шунтирующий элемент напоминает

предохранитель высокого напряжения.

Разница заключается в том, что в

предохранителе предпринимаются меры

по снижению пика перенапряжений в момент

разрыва цепи, то в коммутаторе такой

пик способствует облегчению условий

переключения тока в нагрузку. Основной

недостаток – малая скорость разведения

контактов (обычно меньше 5м/с). Следствие

этого долгое горение дуги и низкая

скорость восстановления электрической

прочности, которая зависит от времени

горения дуги. Рассматриваемые коммутаторы

работают при токах до 40КА и напряжениях

до 40КВ. Дальнейшее повышение напряжения

возможно с использованием воздушных

или элегазовых быстродействующих

выключателей, обладающих высоким

быстродействием и высокой скоростью

восстановления электрической прочности.

Для малых времен коммутации используют также взрывные проводники на воздухе. При этом сокращается время возрастания тока в нагрузке (передний фронт импульса тока).

Контур Горева. Синтетические схемы испытаний выключателей.

Одним из ответственейших аппаратов электрических систем являются силовые выключатели, основное назначение которых – прерывание цепей коротких замыканий. От надежной работы этих устройств зависит надежность работы энергетической системы. При испытаниях выключателей на способность отключать токи КЗ традиционно используют специально сконструированные ударные генераторы. Отличительной особенностью работы ударных генераторов является кратковременный режим работы при больших скачках токов КЗ. При таких режимах работы возникают высокие механические нагрузки на лобовые вязки стержней ротора, сильный тормозящий момент на валу ротора, проблемы с электродинамической стойкостью обмоток статора и т.п. Часто в качестве ударных генераторов используют старые турбогенераторы и тихоходные гидрогенераторы. При использовании их в качестве ударных генераторов усиливают вязки лобовых частей и создают дополнительный запас механической энергии на валу путем посадки на вал дополнительных маховиков. Срок службы ударных генераторов невелик, а эксперименты с их использованием дорогостоящи. С целью удешевления экспериментов по испытанию выключателей в 1937 г. профессор ЛПИ Горев предложил использовать резонансно настроенный на частоту 50 Гц колебательный контур. Испытательные установки с таким контуром получили название установки с контуром Горева. Существует большое разнообразие схем с контуром Горева. Одним из главных недостатков большинства схем является большой декремент затухания колебаний. Модернизацией схем контура Горева стали современные схемы, получившие название синтетических.

При испытаниях выключатели либо пропускают ток, либо не пропускают. При замкнутых контактах и горящей между расходящимися контактами дуге протекает большой ток, а напряжение на контактах мало. При разомкнутых контактах и погасшей дуге ток не протекает, а на контактах быстро восстанавливается напряжение до номинального с коэффициентом перенапряжения, который зависит от схемы сети. В синтетических схемах учитывается эти два режима: 1. большой ток и малое напряжение; 2.малый ток (нулевой) и высокое напряжении. Синтетических схем достаточно большое разнообразие. На рис. изображена синтетическая двухчастотная схема СПбТУ.

Рис. Схема испытаний высоковольтных выключателей с ударным генератором

Лекция 12. Коммутаторы: характеристики и типы

Коммутаторы (переключатели) один из основных элементов любой установки высокого напряжения. Коммутаторы имеют два основных состояния: разомкнутое (ток через коммутатор не течет) и замкнутое (ток течет). В идеальном коммутаторе время переключения между этими состояниями равно нулю; сопротивление и индуктивность в замкнутом состоянии равны нулю, а в разомкнутом сопротивление имеет бесконечную величину; время между подачей управляющего сигнала на переключение состояний равно нулю. В реальных коммутаторах эти идеальные условия не выполняются.

К основным характеристикам реальных коммутаторов относятся:

Рабочее напряжение, кВ.

Величина коммутируемого тока, А.

Время задержки - фактическое время между приложением переключающего импульса и началом проводимости между главными электродами коммутатора.

Разброс времени задержки – различие времен задержки при различных коммутациях одного и того же коммутатора или различие начала времени коммутации различных однотипных коммутаторов при одновременной подачи на них переключающего импульса.

Время коммутации является временем от начала проводящего состояния между контактами (конец времени задержки) до максимальной проводимости.

Разброс времени коммутации.

Время восстановления электрической прочности после коммутации.

Срок службы (число коммутаций на максимальном токе).

Частота коммутаций.

По техническому исполнению коммутаторы бывают следующих типов:

- твердотельные полупроводниковые управляемые коммутаторы (тиристоры);

- вакуумные газонаполненные коммутирующие лампы (к этому типу также относятся лампы с заполнением различными газами при давлении значительно ниже атмосферного, порядка 10 100 Па);

- разрядники с электродами различной формы, работающие при атмосферном или повышенном давлении газа;

- сверхпроводящие коммутаторы;

- взрывающиеся проводники в комбинации с вакуумными выключателями.

Управляемые полупроводниковые коммутаторы – обычно силовые тиристоры с устройствами управления. Ток отключения I < 1 кA при напряжении U < 2-3KВ для одного тиристора. Для получения требуемой величины тока и напряжения применяют последовательное и параллельное соединение многих элементов. Для обеспечения надежной работы всего коммутатора необходимо выравнивать напряжение на отдельных элементах. Эти коммутаторы имеют ограничение по времени, громоздки и дорогостоящи.

Вакуумные и газонаполненные коммутирующие лампы

Имеются очень много различных типов электровакуумных приборов, однако возможно сгруппировать их согласно некоторым основным критериям. Есть две основные черты различия, источник свободных электронов в пределах устройства и наличие газообразного заполнения (или отсутствие его) внутри оболочки трубы. Электровакуумный прибор - устройство, заполненное вакуумом (газ с очень низким давлением). Газонаполненное устройство заполнено газом с давлением несколько выше или ниже атмосферного. Тип использованного газа является важной особенностью, особенно в коммутирующих лампах, где встречается широкое разнообразие заполнений.

Источник свободных электронов проводимости может быть:

- тепловой (термальный), типа нагретой нити, физически связанной с катодом устройства – подогреваемый катод (термокатод);

- холодный катод, в котором выход электронов с катода происходит под действием высокого градиента электрического поля вблизи катода (автоиспускание с катода).

Коммутирующие лампы с холодным катодом (триггерные лампы) имеют невысокие рабочие напряжения (до 1 кВ) и рабочие токи до 1 А. Время коммутации таких устройств составляет ~ 1-10 мс, в разброс времен коммутации доходит до 10 мс. Характеристики значительно зависят от условий освещенности этих ламп. Обычно они предназначены для переключения и подачи переключающего сигнала на другие, более мощные коммутаторы. Основным недостатком таких переключателей является отсутствие свободных электронов вблизи катода до подачи переключающего импульса и, как следствие этого, большое время (и разброс времён) первичной ионизации газа. Большинство триггерных ламп имеет три или четыре электрода, анод, катод и несколько управляющих электродов, т.е. являются управляемыми коммутаторами.

С ущественное

улучшение характеристик коммутаторов

с холодным катодом достигнуто в

современных устройствах, названных

крайтронами.

ущественное

улучшение характеристик коммутаторов

с холодным катодом достигнуто в

современных устройствах, названных

крайтронами.

Крайтрон (Krytron) это лампа с четырьмя электродами (катод, анод, поджигающий и управляющий электроды), холодным катодом и заполнением газом при давлении до 100 Па. Между катодом и поджигающим электродом, расположенным вблизи катода, поддерживается тлеющий разряд с током несколько десятков мкА. Имеет следующие характеристики:

Время коммутации - ~100 нс.

Разброс времен коммутации ~50 нс.

Рабочее напряжение – до 20 кВ.

Коммутируемые токи – до 5 кА.

На управляющий электрод, который расположен за поджигающим электродом, но значительно ближе к катоду, чем к аноду, до требуемого момента коммутации подается отрицательное запирающее напряжение. Создаваемое им поле удерживает плазму тлеющего разряда в области между катодом и поджигающим электродом. Запускающий положительный импульс с амплитудой порядка 500 2000 В подается на управляющий электрод, открывая путь для ударной ионизации всего промежутка между катодом и анодом. Наличие уже сформированной плазмы в тлеющем разряде обеспечивает высокие скоростные характеристики коммутации крайтронов. Наличие управляющего электрода, удерживающего плазму вблизи катода, позволяет достичь высоких рабочих напряжений. В специальных модификациях крайтронов время коммутации удается сделать меньше 1 нс, а время задержки менее 30 нс. В ряде модификаций у крайтроны помещают радиоактивный источник первичной ионизации - слабый бета-излучатель на основе изотопа Никель - 63 (63Ni). Этот изотоп излучает «быстрые» электроны (бета –частицы) с энергией 65.9 кэВ, которые ионизируя газ вблизи катода создают необходимое для быстрой коммутации число первичных электронов.

Число коммутаций на максимальном токе не превышает 1000. Частота следования импульсов до нескольких герц.

Игнитрон. Электровакуумный коммутатор с катодом из ртути. Поджигающий электрод (игнайтер) выполнен из полупроводящего материала и погружен в ртуть. При подачи импульса на игнайтер вблизи места погружения возникает разряд, приводящий к испарению ртути катода, резкому увеличению числа носителей заряда в пространстве катод-анод и основному разряду. Число коммутаций до 8 миллионов.

Время коммутации - ~100 нс

Разброс времен коммутации ~50 нс

Рабочее напряжение – до 25 кВ

Коммутируемые токи – до 10 кА

Управляемые искровые разрядники

Трехэлектродные управляемые разрядники, предлагаемые ОАО “Плазма” – это металлокерамические отпаянные газоразрядные приборы тригатронного типа с коаксиальным расположением управляющего электрода.

Разрядники не содержат ртути и благодаря усовершенствованной конструкции отличаются высокой надежностью и долговечностью, что обусловило их широкое и успешное применение:

в импульсных установках для обработки материалов

в установках плазменного фокуса

в источниках питания импульсных лазеров

в медицинских установках литотрипсии

в системах обработки нефтяных скважин

Нашими инженерами и технологами (НИИ ГРП. На сегодняшний момент компания является единственным в России разработчиком и производителем приборов) разработаны управляемые искровые разрядники на напряжения от 0,6 до 40 кВ при частоте повторения импульсов от 0,1 до 200 Гц.

Газонаполненные

искровые разрядники (ГИР), работающие

в диапазоне давлений наполняющих газов

от 100 Па до десятков атмосфер, являются

главным и успешным конкурентом вакуумным

разрядникам с твердым и жидким катодом.

В определенных интервалах параметров

ГИР обладают более высокой скоростью

коммутации (единицы наносекунд), меньшими

габаритами, большей стабильностью

временных параметров.

Газонаполненные

искровые разрядники (ГИР), работающие

в диапазоне давлений наполняющих газов

от 100 Па до десятков атмосфер, являются

главным и успешным конкурентом вакуумным

разрядникам с твердым и жидким катодом.

В определенных интервалах параметров

ГИР обладают более высокой скоростью

коммутации (единицы наносекунд), меньшими

габаритами, большей стабильностью

временных параметров.

Тиратрон – трёх – четырёх электродный электровакуумный коммутатор с подогреваемым катодом. Высокая концентрация первичных электронов в около катодном пространстве создается за счет термоэмиссии электронов с катода.

В РФ тиратроны производит ОАО «Плазма».

Области применения: 1) электрофизические установки;

2) источники питания лазеров; 3) медицинская аппаратура;

4) радары.

Приборы отличаются:

высокой стабильностью включения;

высоким КПД и простатой управления;

устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям.

Выпускаются серии металлокерамических тиратронов с водородным и дейтериевым наполнением. Большинство приборов имеет тетродную конструкцию, что позволяет достигать высокой стабильности времени развития разряда и повышенной скорости коммутации. Применение селективных газопоглотителей в сочетании со специальной вакуумной технологией обеспечивает большой ресурс работы. Технические характеристики некоторых тиратронов приведены в табл. П4..2.

Управляющий электрод служит для подачи управляющих сигналов. Небольшое отрицательное напряжение на управляющем электроде (сетке) удерживает электронное облако вблизи катода и обеспечивает высокую электрическую прочность промежутка анод-катод. При подаче положительного запускающего импульса электроны, находящиеся около катода, ускоряются, приобретая высокую энергию, и ионизируют газ в пространстве сетка-анод. Это приводит к устойчивому перекрытию промежутка катод-анод, которое поддерживается положительным анодным напряжением после окончания запускающего импульса. Время коммутации - ~100 нс

Разброс времен коммутации ~50 нс

Рабочее напряжение – до 100 кВ

Коммутируемые токи – до 30 кА

Шаровые разрядники и тригатрон

Время коммутации - ~10 нс

Разброс времен коммутации ~5 нс

Рабочее напряжение – до 20 МВ

Коммутируемые токи – до 500 кА

Лекция 13. Не контактные измерения высоких напряжений

Практически все не контактные способы измерения высоких напряжений основаны на измерении напряженности электрического поля в месте расположения датчиков (измерительных приборов) и последующего расчета потенциала высоковольтного электрода. При определённых фиксированных расстояниях и формах электродов ВН и датчиков возможна градуировка шкал измерительных приборов непосредственно в величинах напряжений на высоковольтном электроде.

Измерения напряженности электромагнитного поля обычно основываются на:

- измерении силы притяжения заземленного измерительного электрода к высоковольтному электроду;

- измерении величины электростатического заряда, потенциала или тока зарядки измерительного электрода.

На рис.5.1. представлена схема электростатического вольтметра Чернышева.

Электрод высокого напряжения (2) притягивает измерительный электрод (1), подвешенный к коромыслу (3). Коромысло, двигаясь по часовой стрелке, контактором (5) замыкает цепь измерительного прибора (7), который показывает наличие тока через коромысло. К противоположному концу коромысла подвешивается платформа с грузами (а) или подвижная катушка с током (б). Изменяя количество груза, можно уравновесить коромысло. При изменении величины протекающего тока через подвижную и неподвижную части катушек (б) изменяется действующая на коромысло сила. Величина тока через амперметр (А) пропорциональна этой силе, т.е. силе притяжения измерительного электрода к электроду высокого напряжения. Контактор (5) в уравновешенном состоянии размыкает цепочку тока в цепи коромысла, а прибор (7) показывает нуль тока. Величина груза (значение тока через катушки) пропорциональна напряженности электрического поля в месте расположения измерительного электрода и величине напряжения на электроде (2). Вольтметр имеет защитное кольцо (4). В современных электростатических киловольтметрах типа С 96, С 196 и других вместо коромысла используют подвижный электрод 5 на нити 4 с укреплённым на ней зеркальцем 6 (рис.5.2). Внешний вид киловольтметра С 196 показан на рис.5.3.

Приборы этого типа имеют высоковольтный электрод 1, который может занимать несколько (обычно, три) фиксированных положений с разными расстояниями L от неподвижного электрода 2. В металлическом корпусе неподвижного электрода имеется отверстие 3 со шторкой для проникновения электрического поля внутрь электрода. Внутри электрода 2 на системе креплений 7 закреплена упругая нить 4 (обычно кварцевая). На нити закреплены неравноплечая металлическая пластина 5 и зеркальце 6. При открытой шторке электрическое поле проникает внутрь электрода 2 через отверстие 3 и притягивает пластину 5. За счет неравной длины пластины 5 по отношению к точке подвеса на нити возникает крутящий момент, и нить закручивается до тех пор, пока этот момент сил не будет скомпенсирован силами упругости нити. Вместе с нитью вращается зеркальце 6, на которое падает луч от лампы подсветки 8. Отражаясь от зеркальца, луч попадает на шкалу прибора 9, которая проградуирована в киловольтах. В приборе имеется несколько различных переключаемых шкал, число которых совпадает с числом фиксированных расстояний L электрода 1.

Киловольтметр С-100, например, имеет три предела измерения: 25, 50, и 75 кВ. Погрешность измерения напряжения не превышает ±1,5%. Вследствие квадратичной зависимости между усилием, воздействующим на подвижный электрод электростатического киловольтметра, и измеряемым напряжением, прибор имеет квадратичные шкалы. Входная емкость киловольтметра находится в пределах 5 50 пФ, а сопротивление утечки составляет величину порядка 1015 Ом.

Целый ряд современных приборов по неконтактному измерению высокого напряжения и напряженности электрического поля основан на явлении электростатической индукции. Если внести в электрическое поле некий заземлённый металлический электрод, то на поверхности этого электрода индуцируется (перетечет с «земли») заряд, поверхностная плотность которого определяется напряженностью электрического поля у электрода. Величина индуцированного заряда зависит от размеров электрода. Если в цепи «земля» - электрод поставить измеритель протекшего заряд (Q-метр), то его шкалу можно непосредственно проградуировать в единицах напряженности поля (для переносных приборов) или в единицах напряжения (для стационарных приборов, с неизменным расстоянием от высоковольтного электрода, создающего поле). Вместо Q-метров можно также использовать более дешёвые амперметры для измерения величины тока электростатической индукции, или вольтметры, для измерения потенциала измерительного электрода относительно «земли». Недостатком использования амперметров является то, что индукционный ток не постоянен во времени, убывает по мере зарядки измерительного электрода и равен нулю после полной зарядки. Существует, по крайней мере, два способа устранения этого недостатка. Можно либо непрерывно менять площадь измерительного электрода, либо расстояние до источника высокого напряжения. Первый способ реализован в роторных вольтметрах, схема которого представлена на рис.5.4.

В металлическом корпусе прибора расположен электродвигатель (ЭД), который приводит во вращение два металлических полукруглых электрода S1 и S2. Каждый из электродов соединен со своим полукруглым контактом в щёточном контакторе (К). Щеточные контакты 1 и 2 при вращении вала ЭД поочерёдно подключаются то к одному электроду, то к другому. Контакт 2 связан с корпусом прибора и заземлён. Контакт 1 замкнут на землю через регулировочное сопротивление (R) и амперметр (А). Вращающиеся электроды отделены от окружающей среды экраном (Э) в котором прорезано полукруглое отверстие (3), которое по размерам совпадает с электродами S1 и S2. Переключение в контакторе происходит в момент, когда один из электродов полностью открыт, а другой полностью закрыт металлическим экраном. В закрытом состоянии электрод заземлён, его потенциал равен нулю, а какой-либо заряд на его поверхности отсутствует. Как только часть электрода появляется в отверстии 3, на нем начинает индуцироваться заряд (появляется ток через сопротивление R и амперметр). Открытая площадь электрода постоянно увеличивается до тех пор, пока электрод не займёт все отверстие 3. Поскольку скорость увеличения поверхности кругового электрода при постоянной скорости вращения вала постоянна, то через амперметр течет постоянный ток зарядки электрода. Затем происходит переключение в контакторе на другой электрод, и процесс зарядки повторяется для другого электрода. В цепи амперметра протекает постоянный ток, величина которого зависит от напряженности поля, скорости вращения электродов и сопротивления R. Обычно, в приборах этого типа имеется несколько переключаемых сопротивлений, рассчитанных на разные диапазоны напряженностей электрического поля. При определении напряженности циклически изменяющихся по величине полей в цепи амперметра протекает переменный ток, который также легко измеряется. Шкала прибора проградуирована непосредственно в величинах напряженности электрического поля.

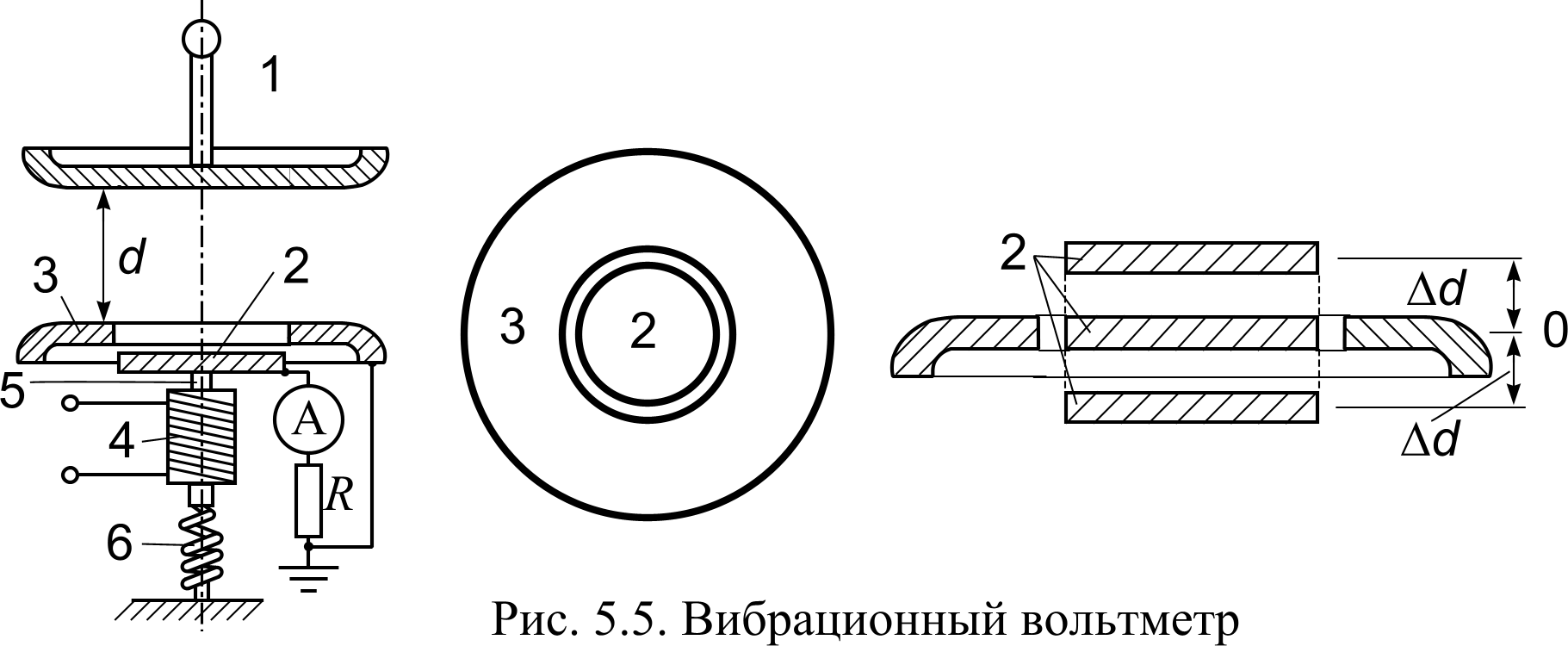

Другой принцип измерения реализован в схеме вибрационного вольтметра рис.5.5.

Подвижный электрод 2 закреплён на штоке 5. Другой конец штока закреплён на возвратной пружине 6. При пропускании тока через катушку 4 шток втягивается в катушку, сжимая пружину 6 и увлекая за собой подвижный электрод. Обратное движение штока с подвижным электродом обеспечивается пружиной. Вокруг подвижного измерительного электрода расположен защитный заземлённый электрод 3. Высоковольтный электрод 1 расположен на расстоянии d от электродов и создает у поверхности измерительного электрода некоторую напряженность электрического поля. Возвратно- поступательное движение измерительного электрода приводит к тому, что напряженность поля у его поверхности периодически изменяется во времени. Индукционный ток, протекающий через регулировочное сопротивление R и амперметр, также периодически меняется. Величина этого тока пропорциональна напряженности поля, градиенту напряженности вблизи электрода, площади поверхности электрода 2 и его скорости движения. Шкала вольтметра градуируется в величинах напряженности электрического поля.

Лекция 14. Делители напряжения

При проведении высоковольтных испытаний электрооборудования необходимо проводить измерения непосредственно на стороне высокого напряжения. Большинство измерительных приборов служат для измерений напряжений не выше 1000 В. Для измерений более высоких напряжений необходимо использовать делители напряжения. Различают следующие виды делителей напряжения:

1. омические делители напряжения, которые, в свою очередь, подразделяются на высокоомные и низкоомные делители;

2. ёмкостные делители напряжения;

3. демпфированные (ёмкостные) делители напряжения;

4. смешанные делители.

Омические делители напряжения

Принципиальная схема омического делителя напряжения показана на рис.5.6. На вход делителя подается высоковольтное напряжение U1, а с выхода снимается низковольтное напряжение U2.

Делитель состоит

из двух последовательно соединённых

сопротивлений Z1

и Z2,

которые называются высоковольтным и

низковольтным плечом, соответственно.

К низковольтному плечу делителя

подключаются измерительные приборы,

пластины осциллографа, соединительные

кабели и т.п., сопротивление которых

подключается параллельно Z2

и должно

учитываться в расчетах делителя.

Коэффициентом деления делителя называют

отношение входного напряжения U1

к выходному напряжению U2:

![]() . (5.1.)

. (5.1.)

Основными требованиями, предъявляемыми к омическим делителям, являются:

а) правильная (без искажений) передача формы исследуемого сигнала;

б) независимость коэффициента деления от частоты сигнала и условий измерений.

Высокоомные делители напряжения рассчитываются таким образом, чтобы ток, протекающий через плечи делителя, составлял величину 0,5 2 мА. Область применения таких делителей – измерение переменных напряжений промышленной частоты с величиной напряжения U1 не выше, как правило, 200 кВ.

На рис. 5.6 показаны омический и ёмкостной делители напряжения.

Р еальные

делители напряжения имеют более сложные

схемы

замещения, расчет их амплитудных и

фазовых характеристик

затруднителен. Однако они могут быть

сняты

экспериментально. Лишь при очень высоких,

частотах экспериментальное

определение характеристик реальной

измерительной

схемы становится затруднительным.

еальные

делители напряжения имеют более сложные

схемы

замещения, расчет их амплитудных и

фазовых характеристик

затруднителен. Однако они могут быть

сняты

экспериментально. Лишь при очень высоких,

частотах экспериментальное

определение характеристик реальной

измерительной

схемы становится затруднительным.

Другой метод определения качества измерительной семы в области высоких частот основан на расчетном 'или экспериментальном определении реакции на прямоугольный импульс — формы импульса на выходе схемы при скачкообразном изменении напряжения на входе. При единичном воздействии напряжения на входе реакция на прямоугольный импульс есть не что иное, как так называемая переходная функция измерительной схемы.

Реакцию на прямоугольный импульс экспериментально определяют двумя способами. При первом на вход полностью собранной измерительной схемы подают периодические (50 или 100 раз в секунду) импульсы напряжения амплитудой около 100 В с фронтом нарастания менее 10-9 с. Такие импульсы несложно получить, используя механические коммутаторы, например, с ртутным реле или герконом. На выходе схемы осциллографом с широкополосным усилителем (с полосой пропускания до 109 Гц) измеряют реакцию. При втором способе в схеме с напряжением около нескольких десятков киловольт осуществляют крутой срез напряжения малоиндуктивным искровым промежутком, помещенным в сжатом газе. На выходе схемы обычным осциллографом фиксируют реакцию на срез. Иногда вместо среза используют разряд заряженного кабеля на волновое сопротивление через такой же искровой промежуток.

Важнейшей характеристикой делителей, кроме коэффициента деления, является их постоянная времени. Для правильного измерения быстропротекающих процессов с помощью делителей необходимо, чтобы постоянная времени делителя была в 5-10 раз меньше характеристического времени процесса. В противном случае будут наблюдаться искажения формы сигнала: затягивание фронта и уменьшение амплитуды сигнала на выходе по сравнению с расчетной.

Выбор типа делителя и его параметров, в первую очередь плеча высокого напряжения, должен производиться с учетом возможного его влияния на источник напряжения и на искажение самого измеряемого напряжения. Например, для обычных ГИН пригодны емкостные, омические и смешанные делители, если емкость плеча высокого напряжения много меньше емкости нагрузки, а сопротивление много больше разрядного сопротивления ГИН. При использовании в качестве плеча высокого напряжения емкости нагрузки или разрядного резистора ГИН остается лишь учесть возможные искажения импульса вдоль плеча и в измерительной схеме с низким напряжением.

Лекция 15. Измерительные трансформаторы напряжения и тока

Измерительным

трансформатором напряжения называют

трансформатор, предназначенный для

преобразования напряжения до значения,

удобного для измерения, и выполненный

так, что вторичное напряжение

трансформатора, увеличенное в

![]() раз, соответствует с требуемой точностью

первичному напряжению (при изменении

последнего в определенных пределах),

как по модулю, так и по фазе. Множитель

представляет собой номинальный

коэффициент трансформации трансформатора

напряжения .

раз, соответствует с требуемой точностью

первичному напряжению (при изменении

последнего в определенных пределах),

как по модулю, так и по фазе. Множитель

представляет собой номинальный

коэффициент трансформации трансформатора

напряжения .

Применение трансформаторов напряжения обеспечивает безопасность для людей, соприкасающихся с измерительными приборами и реле, поскольку цепи высшего и низшего напряжения разделены, позволяет унифицировать конструкции измерительных приборов, обмоток реле для номинального напряжения 100 В, что упрощает производство и снижает стоимость.

Рис. Схема включения трансформатора напряжения:

1-первичная обмотка; 2-магнитопровод; 3-вторичная обмотка.

Используется две схемы подключения однофазных трансформаторов напряжения для измерения напряжений в трехфазных цепях.

схема разомкнутого треугольника (а)

включение в звезду (б, в)

При коммерческом учете электроэнергии трехфазные трансформаторы напряжения не используются.

Схема включения

однофазных трансформаторов напряжения.

Схема включения

однофазных трансформаторов напряжения.

Первичная обмотка включена на напряжение сети U1 параллельно, а к вторичной обмотке (напряжение U2) подключены измерительные приборы, цепи автоматики, релейной защиты и сигнализации. В ТН первичная обмотка изолирована от вторичной обмотки на полное рабочее напряжение. Для безопасности обслуживания первичная обмотка может иметь один или оба выводных конца изолированными от земли на полное рабочее напряжение. В первом случае другой выводной конец первичной обмотки заземляется. Один выводной конец вторичной обмотки всегда заземляется. ТН в отличие от трансформатора тока работает в режиме, близкому к режиму холостого хода, т.к. сопротивление параллельных катушек приборов и реле большое, а ток, потребляемый ими невелик.

Номинальный коэффициент трансформации

равен отношению первичного и вторичного

номинальных напряжений (или номинальных

чисел витков первичной

![]() и вторичной

и вторичной

![]() обмоток):

обмоток):

![]() .

.

При напряжении

![]() на

зажимах вторичной обмотки первичное

напряжение будет

на

зажимах вторичной обмотки первичное

напряжение будет

![]() .

Шкалы измерительных приборов,

присоединяемых к вторичной обмотке ТН,

градуируют в значениях первичного

напряжения, т.е.

.

Шкалы измерительных приборов,

присоединяемых к вторичной обмотке ТН,

градуируют в значениях первичного

напряжения, т.е.

![]() .

Фактическое число витков первичной

и вторичной

обмоток ТН, называемое действительным

числом витков, отличается от номинального

числа витков. Отношение действительных

чисел витков

.

Фактическое число витков первичной

и вторичной

обмоток ТН, называемое действительным

числом витков, отличается от номинального

числа витков. Отношение действительных

чисел витков

![]() .

В ТН без витковой коррекции погрешности

в напряжении

.

В ТН без витковой коррекции погрешности

в напряжении

![]()

![]() .

При наличии витковой коррекции

.

При наличии витковой коррекции

![]() меньше

меньше

![]() на доли процента.

на доли процента.

ТН согласно ГОСТ должны удовлетворять классам точности, характеризуемым предельно допустимыми погрешностями. При увеличении нагрузки сверх номинальной погрешность обычно увеличивается. Поэтому один и тот же ТН может отдавать большие номинальные мощности, работая в более низком классе точности. ТН характеризуются также максимальной мощностью, которую они могут по условиям нагрева отдавать длительно, работая вне классов точности. Класс точности ТН определяется погрешностями: в напряжении и угловой. ТН класса точности 0,2 применяются для точных измерений, поверок и исследований при наладочных работах, приемочных испытаниях оборудования, для подключения вычислительных машин, приборов автоматического регулирования частоты, градуировки эксплуатационных приборов и т. д.

ТН классов 0,5 и 1 используются для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих и измерительных устройств, у которых погрешность напряжения не должна превышать 0,5 или 1%. Для подключения расчетных счетчиков должны применяться ТН класса 0,5.

ТН класса 3 и грубее используются в цепях релейной защиты, устройствах автоматики, для питания сигнальных ламп и в иных устройствах, где допустима погрешность измерения 3% и больше.

Таблица . Пределы погрешностей трансформаторов напряжения (ГОСТ 1983-77)

Наименование класса точности |

Наибольшая погрешность в напряжении, % |

Наибольшая угловая погрешность, мин |

0,2 0,5 1 3 |

+0,2 +0,5 +1,0 +3,0 |

10 20 40 Не нормируется |

Погрешности трансформаторов напряжения

Точность работы ТН характеризуется различными погрешностями.

Вторичное

напряжение трансформатора, увеличенное

в Кном

раз (![]() ),

несколько отличается от первичного

напряжения по модулю, так и по фазе

вследствие потерь мощности в трансформаторе.

Разность этих напряжений, отнесенная

к первичному напряжению, представляет

собой погрешность в напряжении:

),

несколько отличается от первичного

напряжения по модулю, так и по фазе

вследствие потерь мощности в трансформаторе.

Разность этих напряжений, отнесенная

к первичному напряжению, представляет

собой погрешность в напряжении:

![]()

Погрешность в

напряжении положительна, если

![]() .

Погрешность трансформатора может быть

выражена в процентах.

.

Погрешность трансформатора может быть

выражена в процентах.

Угол δ между векторами первичного и вторичного напряжений представляет угловую погрешность трансформатора.

Погрешности ТН обусловливаются потерями

мощности в его магнитопроводе и в

обмотках. Из-за этих потерь вектор

вторичного напряжения, повернутый на

180 и

проведенный к первичному напряжению,

![]() не совпадает по модулю и по фазе с

вектором первичного напряжения

не совпадает по модулю и по фазе с

вектором первичного напряжения

![]() .

Величина

.

Величина

![]() ,

,

выраженная в процентах, называется погрешностью в напряжении, а угол

между векторами

и

![]() ,

выраженный в минутах или в радианах (1

рад 3440),

называется угловой погрешностью ТН.

,

выраженный в минутах или в радианах (1

рад 3440),

называется угловой погрешностью ТН.

Погрешности ТН зависят от размеров магнитопровода, магнитной проницаемости стали, конструкции обмотки, сечения провода, а также от нагрузки и первичного напряжения. Чтобы уменьшить погрешности ТН, выбирают меньшую плотность тока в обмотках и меньшую магнитную индукцию по сравнению с соответствующими значениями для силовых трансформаторов.

В конструкции ТН предусматривается

компенсация погрешности по напряжению

путем некоторого уменьшения числа

витков первичной обмотки, а также

компенсация угловой погрешности за

счет специальных компенсирующих обмоток.

Предельные погрешности отнесены к

следующим условиям: частоты 505

Гц, первичное напряжение от 0,8 до 1,2

номинального, нагрузка от 0,25 номинальной

до номинальной при коэффициенте мощности

![]() .

.

Суммарное потребление обмоток измерительных приборов и реле, подключенных к вторичной обмотке ТН, не должно превышать номинальную мощность ТН, т.к. в противном случае это приведет к увеличению погрешностей.

Рис. Заземляемый трансформатор напряжения ЗНОЛ-35

Общие характеристики ТН

Учет электроэнергии с применением измерительных трансформаторов тока и напряжения должен быть основан на совместном использовании трансформаторов и счетчиков трансформаторного включения, подключаемых своими питающими цепями тока и/или напряжения к вторичным цепям соответствующих трансформаторов.

1.1.2. Все типы применяемых измерительных трансформаторов тока и напряжения коммерческого и технического учета должны быть внесены изготовителями трансформаторов или их представителями в Госреестр, а поставляемые рабочие трансформаторы должны иметь пломбы поверителя и свидетельства о поверке. На момент предъявления измерительных трансформаторов к допуску в эксплуатацию должно пройти не более 12 месяцев со дня прохождения их государственной поверки.

Трансформаторы тока.

Измерительным

трансформатором тока называют

трансформатор, предназначенный для

преобразования тока до значения, удобного

для измерения, и выполненный так, что

вторичный ток, увеличенный в

![]() раз, соответствует с требуемой точностью

первичному току, как по модулю, так и по

фазе. Множитель

представляет собой номинальный

коэффициент трансформации трансформатора

тока.

раз, соответствует с требуемой точностью

первичному току, как по модулю, так и по

фазе. Множитель

представляет собой номинальный

коэффициент трансформации трансформатора

тока.

Применение трансформаторов тока обеспечивает безопасность при работе с измерительными приборами и реле, поскольку цепи высшего и низшего напряжений разделены; позволяет унифицировать конструкции измерительных приборов для номинального вторичного тока 5 А (реже 1 или 2,5 А), что упрощает их производство и снижает стоимость.

Первичную обмотку трансформатора тока включают последовательно в цепь измеряемого тока. Она имеет небольшое число витков (вплоть до одного витка) и выполняется из проводника относительно большого сечения. Вторичная обмотка рассчитана на значительно меньший ток и соответственно имеет большее число витков. Токовые катушки измерительных приборов или реле подключают к вторичной обмотке трансформатора тока последовательно. Поскольку сопротивление трансформатора тока вместе с присоединенными к нему приборами ничтожно мало, оно никак не влияет на значение первичного тока. Последний может изменяться в широких пределах: в нормальном режиме - от 0 до 1,2-1,3 номинального, а при КЗ может превысить номинальный в десятки раз [4].

В ТТ высокого напряжения первичная обмотка изолирована от вторичной (от земли) на полное рабочее напряжение. Один конец вторичной обмотки обычно заземляется. Поэтому она имеет потенциал, близкий к потенциалу земли[2].

ТТ осуществляет:

1.преобразование переменного тока любого значения в переменный ток, приемлемый по значению для непосредственного измерения с помощью стандартных измерительных приборов или для работы реле защиты;

2.изоляцию измерительных приборов в защитных реле, к которым имеет доступ обслуживающий персонал, от цепи высокого напряжения.

ТТ в условиях высокого напряжения необходим даже в тех случаях, когда уменьшения тока не требуется[2].