- •Лекция по электронной микроскопии

- •Взаимодействие электронного пучка с образцом

- •Взаимодействии электронов зонда с веществом мишени

- •Неупругое рассеяние

- •Электронном микроскопе в режиме отраженных электронов (слева) и вторичных электронов (справа)

- •Из мишени:

- •(Характеристическое излучение), налагающихся на непрерывный фон (тормозное излучение - плавная кривая)

- •Детекторы вторичных сигналов в рэм

- •Некоторые основные понятия в рэм

- •Методы сканирующей зондовой микроскопии

- •Контрольные вопросы по электронной микроскопии

Взаимодействии электронов зонда с веществом мишени

Эти основные источники вторичных сигналов используются для формирования изображения в РЭМ.

Для описания взаимодействия потока частиц с веществом обычно используют следующие два понятия - сечение взаимодействия и длина свободного

пробега

частиц. Сечение взаимодействия

определяется, как а

длина свободного

а

длина свободного

пробега

- где

n

- число столкновений в единице объема;

nm

- число атомов в

где

n

- число столкновений в единице объема;

nm

- число атомов в

единице объема мишени; n0 - число падающих частиц в единицу времени; р - плотность; A - атомный вес; N0 - число Авогадро. Рассмотрим вторичные явления, возникающие при взаимодействии электронов с веществом.

Упругое рассеяние

При упругом рассеянии изменяется направление вектора скорости электрона, а ее величина и, следовательно, величина кинетической энергии фактически остается постоянной. Образцу при каждом акте упругого рассеяния передается энергия порядка 1 эВ, что пренебрежимо мало по сравнению с первоначальной энергией электронов в пучке (~ 1 кэВ). Угол отклонения от направления падения может принимать значения в переделах от 0° вплоть до 180°, но его наиболее вероятное значение составляет по порядку величины единицы градусов. Упругое рассеяние происходит в результате столкновений электронов высокой энергии с ядрами атомов, частично экранированных связанными электронами. В результате упругих взаимодействий электрон может покинуть образец. Такой электрон называется отражённым. Экспериментально установлено, что доля отраженных электронов может достигать 30% от изначального количества электронов пучка. Электроны пучка, которые вылетают с поверхности образца в качестве отражённых электронов, имеют меньшую энергию, чем до взаимодействия, так как проходят некоторое расстояние внутри твёрдого тела и теряют энергию. Сечение рассеяния описывается формулой Резерфорда:

σr = 1,62·10-20 {Z/E·ctg(φ/2)}2

где Z – атомный номер элемента; Е – энергия электрона (кэВ); φ – угол рассеяния.

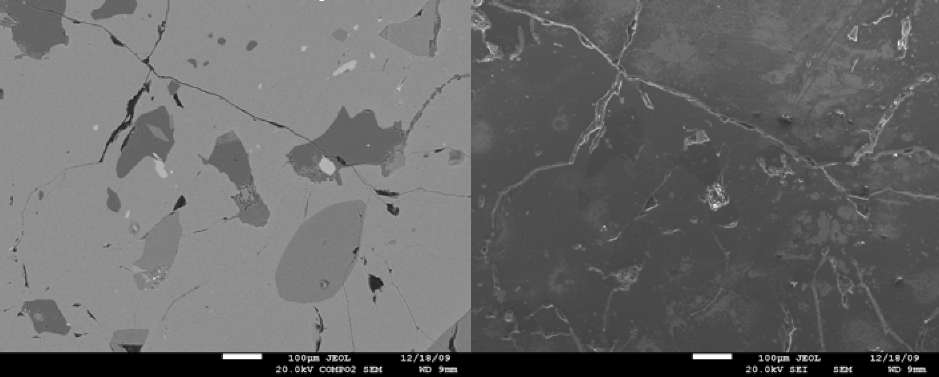

Контраст изображения, полученный в режиме отражённых электронов в растровой электронной микроскопии позволяет извлекать полезную информацию о различии среднего атомного номера исследуемого объекта (Рис. 2, слева). Коэффициент отражения электронов прямо пропорционален атомному номеру матрицы, поэтому более светлые области на изображении соответствуют фазам с большим средним атомным номером.

Неупругое рассеяние

При неупругих взаимодействиях траектория электрона изменяется мало, при этом происходит передача энергии твёрдому телу. Длина пробега электрона в мишени передается формулой Канайя и Окаямя:

R = 0,0276·E1,67{A/(Z0,889·ρ)} где Е – энергия электрона (кэВ); А – атомный вес (г/моль); Z – атомный номер; ρ – плотность вещества (г/см3).

Неупругие взаимодействия происходят, в основном, между электронами пучка и электронами образца. Благодаря неупругим взаимодействиям возникают:

вторичные электроны

непрерывное рентгеновское излучение

характеристическое рентгеновское излучение

оже-электроны

колебания решётки (фононы)

электронные колебания (плазмоны)

электронно-дырочные пары

катодолюминесценция

Рис. 2. Изображение, полученное на растровом