- •Понятие мирового хозяйства, его общая характеристика

- •Мировой рынок начала XXI в., его структура

- •№5. Показатели развития мирового хозяйства

- •№7. Индекс цен Ласпейреса

- •Индекс цен Пааше

- •Идеальный индекс цен Фишера

- •Теория конкурентных преимуществ (Майкл Портер)

- •1. Мировой рынок ссудных капиталов

- •1. Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира.

- •Лидеры ирчп по годам

- •Возрастная проблема населения мира.

- •Конъюнктура мирового рынка и основные конъюнктурообразующие факторы

- •Ценообразующие факторы в международной торговле

- •1. Теории международной торговли

- •Теория абсолютных преимуществ (Адам Смит)

- •Теория соотношения факторов производства (э. Хекшер, б. Олин)

- •Использование теории Хекшера-Олина для объяснения движения факторов производства

- •2. Традиционные теории международного движения капитала

Лидеры ирчп по годам

|

|

|

Долгосрочная перспектива изменения демографической ситуации в России:

1. Существенное расширение сферы депопуляции (Сибирь и др.);

2. Сокращение основного этноса, то есть собственно русского населения;

3. Активизация процесса старения в специфических для России формах (растет удельный вес старших возрастных групп в рамках сжимающихся других возрастных групп);

4. Изменение соотношения спроса и предложения на рынке труда;

5. Опасность дестабилизации ряда отраслей социально-экономической сферы (детские сады и т.д.);

6. Проблемы обороноспособности страны.

В целом, в мире характерна ситуация увеличения населения. Темпы прироста следующие:

средние века + 0,3% в год,

вторая половина 19 века +0,6%,

перед Второй Мировой войной + 1%,

60-70-е годы + 2%.

В наше время, с 80-х годов, характерны тенденции сокращения прироста в мире:

75-80 годы + 1,77%,

81-85 годы + 1,67%,

2000 год + 1,5%.

2004 год + 1,3%

2009 год + 1,1%.

Это является результатом уменьшения темпов прироста населения в таких станах, как Китай (75-80гг. + 2,1%, 80-85гг. + 1,2%), Индия (соответственно +2,3% и +2%), Индонезия (+2,4% и +1,8%).

Ежегодный прирост населения мира – более чем на 90 миллионов человек. Из них – 92–95% дают развивающиеся страны, а 5–8% - промышленно развитые страны. В целом, 80% населения находится в развивающихся странах, а 20% – в развитых.

Первые 15-20 лет ХХ1 века динамика прироста в мире будет +1,2%, а в течение ХХ1 века придет к простому замещению населения на уровне 10 млрд. человек.

Промышленно развитые страны вышли на уровень демографической зрелости (низкая рождаемость, низкая смертность, высокая продолжительность жизни), к которой должны прийти и другие страны.

№31 классификация населения по способности участвовать в трудовом процессе :по экономическому и биологическому типам

Возрастная проблема населения мира.

С точки зрения способности населения участвовать в трудовом процессе при анализе оперируют двумя критериями:

классификация по экономическому типу,

2) классификация по биологическому типу.

По экономическому типу население делится на: дотрудоспособное, трудоспособное и послетрудоспособное.

В основу классификации по биологическому типу положены труды шведского ученого Судберга, который провел анализ возрастной структуры населения в вилке от 15 до 50 лет (исходя из репродуктивного возраста). Он выделил три возрастные группы:

Тип возрастной структуры |

Возрастные группы |

||

0 – 15 лет |

15 – 50 лет |

Свыше 50 лет |

|

1. Прогрессивный |

40% |

50% |

10% |

2. Стационарный |

27% |

50% |

23% |

3. Регрессивный |

20% |

50% |

30% |

Сундберг исходил из важности соотношения 1-й и 2-й групп.

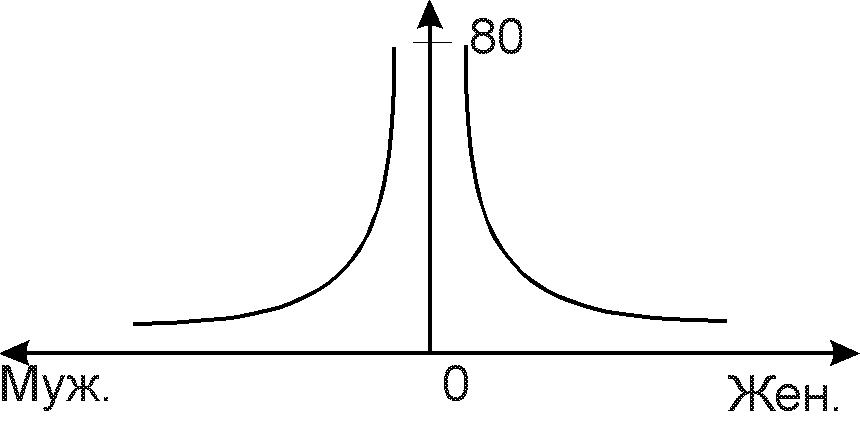

Возраст Возраст Возраст

прогрессивный стационарный регрессивный

Различия в динамике и структуре между мужским и женским населением существенны. Сегодня для прогрессивной структуры достаточно, чтобы населения до 15 лет было более 25%, а для регрессивного типа – менее 25%.

Изменились критерии отнесения к пожилым людям (пенсионный возраст 50-65 лет). По классификации ООН группы делятся следующим образом: 1) 0 – 15, 2) 15 – 65, 3) свыше 65 лет.

Общая тенденция – старение населения мира. В этом процессе сохраняются существенные различия между развивающимися странами и промышленно развитыми. В развивающихся странах удельный вес населения в дотрудоспособном возрасте более 40%, старше 65 лет – около 5%. На развивающиеся страны приходится 80% населения и 95% его прироста. Таким образом, проблема старения населения приобретает другие масштабы.

№32 Безработица в современном мировом хозяйстве и её тенденции

Безработица в современном мировом хозяйстве.

По данным ОЭСР в 1996 году в промышленно развитых странах насчитывалось 33,6 млн. безработных или 7% экономически активного населения (Италия – 11%, Германия – 9%, США – 4,5%). Частичная занятость растет. С середины 80-х по середину 90-х годов численность работающих неполный день выросла в 1,5 раза. По странам в 1997 году: Швеция – 25%, Великобритания – 23%, Япония – 21%, США – 19%, Франция и Германия – 15%, Нидерланды – 35%. В 2010 году средний процент безработицы в мире 14,3% (в Евросоюзе – 9,5%). По странам в 2010 г: самый высокий уровень безработицы в Зимбабве – 95%; в США – 9,7%; в Японии – 5,1%; в Китае – 4%; в Великобритании – 7,9%; в России – 7,6%. В прошлом году по сравнению с 2007 годом число безработных выросло на 27,6 миллиона человек.

МОТ считает, что общая численность безработных в развивающихся странах приближается к 500 миллионам. Сложность в том, что в большинстве этих стран несовершенна национальная статистика и существуют свойственные для них формы безработицы (например, аграрное перенаселение). Растет в структуре безработицы количество женщин и пожилых людей.

В России правительство говорит о сокращении безработных. Дополнительно к этому в стране еще 10 млн. человек скрытой безработицы. Всего численность экономически активного населения в России сокращается: 73,4 млн. чел. (1997г.), 71,5 млн. чел. (2000г) и 69,8 млн – в 2009 г.

Данные по РФ

(в тыс. чел.)

Годы |

Население |

|||

Трудоспособное (15-72 лет) |

Дотрудоспособное |

Экономически активное |

Занятое в экономике |

|

2000 |

87054 |

29052 |

71464 |

64465 |

2007 |

75060 |

– |

74300 |

69100 |

2009 |

75524 |

|

69881 |

64006 |

№33. Международная трудовая миграция и её главный движущий фактор

Международная трудовая миграция – это перемещение трудоспособного населения между государствами мирового хозяйства под влиянием экономических факторов.

Главным движущим фактором международной трудовой миграции являются различия в условиях и уровне оплаты труда в различных секторах мирового хозяйства.

Миграция существует столько же, сколько существует само человечество: в древности – кочевничество, в более позднее время – переселение в связи с освоением новых территорий (безвозвратная миграция). В настоящее время трудовая миграция, в большинстве своем, является временной, имеющей целью получение более выгодного заработка в другой стране с последующим возвращением на родину.

Международная трудовая миграция охватывает процессы трудовой эмиграции – выезд в другую страну трудоспособного населения и трудовой иммиграции – въезд в принимающую страну трудоспособного населения в поисках заработка. Чистый объем миграций (сальдо) определяется как разность между эмиграционными и иммиграционными потоками.

Впервые учет мигрантов был налажен в середине 60х гг. прошлого столетия, что было вызвано необходимостью контроля за мигрантами из бывших колониально зависимых стран, стремившихся в бывшие метрополии для трудоустройства. В этот период около 1 млн. человек ежегодно пересекали государственные границы разных стран мира в поисках работы. К концу 70х гг. их число возросло до 5 млн., а в начале 90х гг. достигло 25 млн. человек, что, примерно, соответствует 1% всех трудовых ресурсов мира. Правда, нельзя забывать, что свою лепту в такой резкий рост мигрантов внесли политические, экономические и военные процессы последних лет.

Тем не менее, точное определение уровня международной миграции очень затруднено из-за ряда негативных моментов: во многих странах ведется разная статистика, которую невозможно сопоставить; не все страны одинаково классифицируют понятие «мигрант»; существует высокий уровень нелегальной миграции, которая вообще не фигурирует в статистике, но по оценкам специалистов, практически равна легальной.

№34. Факторы развития международной трудовой миграции

Можно выделить ряд основных факторов, влияющих на развитие международной трудовой миграции в настоящее время:

научно-технический прогресс, который во многом определяет структуру спроса на рабочую силу, снижая потребность в неквалифицированных рабочих и занятых в традиционных технологиях;

перенос определенных средств производства из промышленно развитых стран в страны третьего мира, что снизило напряженность на местных рынках труда и немного сократило миграционный накал;

развитие индустриализации в ряде развивающихся стран (НИС), что географически диверсифицировало традиционные миграционные потоки;

динамичное развитие в последней трети ХХ века деятельности транснациональных корпораций, что во многом способствует активизации международного перемещения рабочей силы.

№35. Социально-экономические последствия международной трудовой миграции

Социально-экономические последствия международной трудовой миграции неоднозначны для всех задействованных в процессе сторон, поскольку наряду с существенными выгодами появляются и равнозначные проблемы.

В связи с этим, к выгодам, которые получают принимающие страны, можно отнести:

снятие противоречия между низкими темпами прироста населения в этих странах и потребностями растущих экономик;

успешное регулирование рынка труда за счет постоянного притока трудовых ресурсов, позволяющего осуществлять необходимый выбор;

выбор осуществляется из уже подготовленных в других странах специалистов.

Проблемы, возникающие у принимающих стран, можно сгруппировать в два крупных блока:

повышенная социально-экономическая нагрузка, вызванная неконтролируемыми потоками нелегальной миграции;

завоз и адаптация чужих моделей поведения, политических взглядов, менталитетов, что вызывает угрозу национально – религиозных конфликтов.

Посылающие страны от эмиграции также получают существенные выгоды:

в страну поступают существенные доходы в валюте за счет переводов, платежей, трансфертов, завоза товаров и капиталов;

денежные поступления стимулируют внутренний спрос;

идет снижение давления на рынок труда, то есть существенно снижается безработица на национальном рынке (Пакистан в 80-е гг. снизил за счет эмиграции безработицу в 3 раза). В странах с подобным экономическим положением идет пропаганда эмиграции и вырабатываются правительственные меры по ее стимулированию.

Проблемы, с которыми сталкиваются посылающие страны, достаточно серьезны:

выезд из страны квалифицированных специалистов, так называемая «утечка мозгов»;

давление политических интересов со стороны принимающих стран, что нередко граничит с международным шантажом.

№36. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Развивающиеся страны занимают относительно скромное место в мировом производстве. На их долю в 1992 г. приходилось порядка 18% совокупного ВВП мира и 13.6% мирового промышленного производства. Значимость стран "третьего мира" в планетарной экономической системе определяется их богатейшими природными и людскими ресурсами. За высокой ресурсообеспеченностью развивающегося мира скрывается, вместе с тем, большая неравномерность в наделенности полезными ископаемыми входящих в него стран. Так, 2/3 развивающихся стран вообще не располагают значимыми запасами минерального и экономического сырья, а, следовательно, многие развивающиеся государства сами зависят от импорта данного сырья для обеспечения функционирования своих экономик (например, в Южной Азии доля регионального импорта достигает 28%).

В рамках мирового хозяйства, начиная со второй половины XX столетия, развивающиеся страны оказывают определяющее влияние на формирование населения планеты. В современных условиях 80% его прироста приходится на развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Для развивающихся стран в первоначальный период после обретения независимости были характерны достаточно высокие среднегодовые темпы увеличения ВВП (свыше 5% в целом по группе развивающихся государств в 1965 - 1980 гг.). Однако, в последние десятилетия они существенно замедлились и составили 2.7% за 1982 - 1992 гг. Вместе с тем, при общей тенденции к понижению тем темпов экономического роста развивающегося мира в целом наблюдалась их значительная дифференциация по регионам. Стабильно высокими темпами увеличивалось производство в странах Восточной Азии, а в странах Латинской Америки и Тропической Африки произошло резкое сокращение темпов экономического роста.

Процессы дифференциации также привели к сокращению доли наименее развитых стран в мировом хозяйстве. За 1950 - 1986 гг. доля 37 наименее развитых стран в общем ВВП третьего мира сократилась вдвое - с 32% до 16.5% при почти стабильной доле населения.

За региональной дифференциацией темпов экономического роста в развивающемся мире прослеживаются развития в подходах развивающихся стран к разработке национальных стратегий развития, неодинаковость изменений условий международной торговли разными видами экономического, минерального и сельскохозяйственного сырья, различия в демографической ситуации, бремени внешней задолженности.

№37. Источники эффективной деятельности ТНК.

Анализ деятельности ТНК и теорий прямых иностранных инвестиций позволяет выделить следующие основные источники эффективной деятельности ТНК (по сравнению с чисто национальными компаниями):

использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним), капиталом и знаниями, особенно результатами НИОКР, перед фирмами, осуществляющими свою предпринимательскую деятельность в одной стране и удовлетворяющими свои потребности в заграничных ресурсах только путем экспортно-импортных сделок;

возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах с учетом размеров их внутреннего рынка, темпов экономического роста, цены и квалификации рабочей силы, цен и доступности остальных экономических ресурсов, развитости инфраструктуры, а также политико-правовых факторов, среди которых важнейшим является политическая стабильность;

возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заемные средства в странах расположения зарубежных филиалов, и приложение его в наиболее выгодных для компании обстоятельствах и местах;

использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира. Так, по данным Министерства торговли США, общие активы зарубежных филиалов американских корпораций в середине 90-х гг. оценивались почти в 2 трлн. долларов. Источниками их финансирования выступают не только и не столько головные американские компании, сколько физические и юридические лица из принимающих третьих стран. Для этого зарубежные филиалы ТНК широко используют займы коммерческих и финансовых институтов принимающего государства и третьих стран, а не только стран базирования материнской компании;

постоянная информированность о конъюнктуре товарных и, валютных и финансовых рынков в разных странах, что позволяет оперативно переводить потоки капиталов в те государства, где складываются условия для получения максимальной прибыли, и одновременно распределять финансовые ресурсы с минимальными рисками (включая риски от колебания курсов национальных валют);

рациональная организационная структура, которая находится под пристальным вниманием руководства ТНК, постоянно совершенствуется;

опыт международного менеджмента, включая оптимальную организацию производства и сбыта, поддержание высокой репутации фирмы. Источники эффективной деятельности этого типа динамичны: они обычно увеличиваются по мере роста активов компании и диверсификации ее деятельности. При этом необходимыми условиями реализации этих источников выступают надежная и недорогая связь головной компании с зарубежными филиалами, широкая сеть деловых контактов зарубежного филиала с местными фирмами принимающей страны, умелое использование им возможностей, предоставляемых законодательством этой страны.

Цели альянсов

Можно выделить следующие три укрупненные позиции по поводу мотивации к созданию стратегических альянсов с участием ТНК.

1. Доступ на зарубежные рынки. Такой доступ посредством альянса обеспечивает его участникам:

- снижение рисков;

- лучшие условия для экспорта, преимущества от диверсификации сферы деятельности;

- возможность более быстрого, нежели вне альянса, проникновения;

- утилизацию региональных экономических выгод;

- удовлетворение требований правительств к иностранному капиталу.

2. Доступ к ресурсам и рост эффективности их использования. Речь может идти, например, о потребности ТНК, ведущих деятельность на конкурентных рынках, в финансовых ресурсах, технологии или оборудовании, в снижении трансакционных издержек и повышении эффективности своей деятельности в целом. Издержки фирм в каждом звене цепи «НИОКР - снабжение – производство – сбыт» могут оказаться выше, чем у конкурентов. В этом случае звенья, наиболее слабые с точки зрения величины издержек, логично передать партнеру по альянсу. Когда каждая организация выполняет работу, в которой она наиболее компетентна, издержки на единицу продукции снижаются для всех партнеров.

3. Обретение новых знаний. ТНК вступают в МСА нередко именно с конкурентами, чтобы совершенствовать всю совокупность своих интегрированных, целостных знаний, рассматривая их как актив, даже более важный для результативности корпоративной деятельности, нежели запатентованная технология. Например, японская ТНК «НЕК» создала стратегический альянс с зарегистрированной в США компанией «Ханэулл» и с базирующейся во Франции фирмой «Буль» именно ради использования опыта, навыков и технологий своих партнеров. Способность учиться у других, прежде всего у своих партнеров по данному альянсу, - главный фактор, обусловливающий положение «НЕК» как единственной «глобальной компании» с устойчивой долей своего рынка в области телекоммуникаций, полупроводников и крупных компьютеров. Для обозначения такого рода МСА в последние годы появился термин «обучающиеся альянсы». В условиях нестабильности, крайне быстрых и зачастую радикальных изменений внешней среды, информация, знания, а значит и способы их создания, обработки и корпоративного внедрения, приобретают особую значимость. Среди ресурсов лидерство переходит к «человеческому капиталу» («человеческому потенциалу») – носителю знаний и к совершенному механизму работы с ним, среди мотивов заключения стратегических альянсов – к доступу именно к этому роду ресурсов.

№38. Один из главных факторов эффективной деятельности транснациональных корпораций — оптимальная структура управления. Головная (материнская) компания — "мозговой" центр всей корпорации, именно здесь принимают стратегические решения о дальнейшем развитии производства, создании или ликвидации зарубежных предприятий, назначении руководителей филиалов, она осуществляет контроль и перераспределение всех финансовых потоков. Возглавляют головные компании специалисты высочайшего класса, имеющие большой опыт научной работы и практической деятельности, соответственно оплачивается и их труд: годовой доход генерального менеджера "INTEL" Эндрю Гроува составляет 90 млн долл.

Оптимальная структура управления обеспечивает материнской компании оперативное руководство сетью зарубежных филиалов. В тоже время, менеджеры дочерних компаний имеют значительную степень самостоятельности, они лучше знают национальное законодательство и специфику местных рынков. Как правило, на должность руководителей филиалов назначают граждан той страны, где он расположен, имеющие большой профессиональный опыт и необходимые связи в политических и деловых кругах.

Зарубежные подразделения имеют различные организационные формы. Дочерняя компания — это предприятие за рубежом, в котором более половины акций принадлежит головной компании, она назначает руководителя, определяет ассортимент товаров и рынки сбыта. Ассоциированная компания — предприятие за рубежом, в котором головная компания имеет не менее 10% и не более 50% акций, в этом случае она не владеет им, а только осуществляет контроль за деятельностью компании. Отделение - это вид зарубежного филиала, которым материнская компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия.

Высокая эффективность деятельности ТНК достигается за счет того, что в ее рамках осуществляется единое оперативное управление и контроль всего цикла: создание нового товара, его массовое производство, транспортировка, торговля и реклама. Вся прибыль, получаемая корпорацией, остается в ее распоряжении и направляется на наиболее важные для данного этапа развития виды деятельности, например, проведение научных исследований или организацию рекламной кампании. Структура управления постоянно совершенствуется. ТНК, производящие один вид товара, создают структуру управления по географическому признаку. Многопрофильные ТНК формируют структуру управления по товарному принципу, при котором каждый генеральный управляющий отвечает за производство одного вида товара во всех филиалах.

Особенности современной стратегии ТНК

В структуре международного производства следует отметить преимущественный

рост капиталовложений в сферу услуг. В частности, по оценкам экспертов

ЮНКТАД, более 50% прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК в середине

90-х годов направлялись в сектор услуг, включая НИОКР и маркетинговые

исследования.

В отношениях со своими зарубежными филиалами ряд ТНК предоставляет им

максимум самостоятельности, приближая их статус к независимым фирмам. Связи

таких филиалов с материнскими фирмами базируются на правах определённой доли

собственности родительской компании в активах зарубежного филиала. При этом

родительская компания не уделяет большого внимания контролю за деятельностью

зарубежного филиала до тех пор, пока он функционирует прибыль. На

производственной и сбытовой стратегии ТНК отражается международная

конвергенция производства и потребительского спроса. Например, американская

ТНК "Ксерокс" проводит НИОКР в исследовательских центрах, коллективы которых

функционально и географически располагаются с таким расчётом, чтобы новые

технологические процессы и продукция оперативно внедрялись по всей

производительной и сбытовой сети ТНК.

Совершенствование информационных технологий и средств связи и транспорта

приводит к увеличению количества товаров и услуг с идентичными или подобными

потребительскими свойствами, которые пользуются спросом на многих рынках.

Примером могут служить модная одежда, бытовая техника, ресторанные или

гостиничные услуги. Одновременно в соответствии со стратегией, направленной на

производство товаров и услуг специально для рынка принимающей страны, многие

головные компании ТНК контролируют и направляют деятельность своих зарубежных

филиалов, учитывая особенности национальных рынков. Следовать такой стратегии

международные компании вынуждены из-за социокультурных и природных различий,

торговых или технических барьеров, возводимых некоторыми принимающими странами,

и их требований к закупке на местном рынке компонентов для выпускаемой

зарубежными филиалами ТНК готовой продукции. Такая стратегия характерна для

ТНК, выпускающих пищевые продукты. Но и в других отраслях производства товаров

и услуг международным компаниям приходится следовать специфическим условиям

спроса в принимающих странах.

№39. Мировой Рынок. Торгуемые/неторгуемые товары ,товары-субституты

В связи с этим в международной торговле различаются понятия так называемых торгуемых товаров, которые реализуются на зарубежных рынках, и неторгуемых товаров, которые не реализуются за рубежом, а реализуются лишь в той стране, где они были произведены.

Вместе с тем деление на торгуемые и неторгуемые товары обладает условностью. Так, на практике чаще всего используют деление на торгуемые и неторгуемые товары, основанное на Международной стандартной промышленной классификации, принятой в ООН. Эта классификация включает 9 групп товаров, из которых к торгуемым относятся три первые группы, а шесть остальных к неторгуемым.

А. Торгуемые товары (по Стандартизированной промышленной классификации — группы 1–3):

1) сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовство (их продукция);

2) продукция добывающей промышленности;

3) продукция обрабатывающей промышленности.

Б. Неторгуемые товары (группы 4–9):

4) коммунальные услуги и строительство;

5) оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы;

б) транспортировка, хранение и связь и финансовое посредничество;

7) оборона и обязательные социальные услуги;

8) образование, здравоохранение и общественные работы;

9) прочие коммунальные, социальные и личные услуги.

Анализ указанной классификации свидетельствует об определенной ее условности. Действительно, такие неторгуемые (по данной классификации) товары, как, например, вооружение, являются предметами весьма активной международной торговли.

Однако, несмотря на отмеченную условность классификации товаров на торгуемые и неторгуемые, это деление имеет вполне определенный смысл. Если страна располагает достаточно широким спектром торгуемых товаров, то она может проводить гибкую и эффективную внешнеэкономическую, а также внутреннюю экономическую политику, осуществляя в случае необходимости маневрирование соответствующими товарами в их реализации как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Торгуемые товары распадаются на экспортируемые и импортируемые товары.

В свою очередь экспортируемые товары распадаются на товары реального экспорта и субституты экспорта (те отечественные товары, которые в данный момент продаются на внутреннем рынке, но в определенной ситуации могут быть реализованы и за рубежом). Импортируемые товары (по аналогии) распадаются на товары реального импорта и субституты импорта (те отечественные товары, которыми в случае необходимости можно заменить иностранные товары).

С понятием «товары–субституты импорта» связано такое направление экономической политики, реализованное в целом ряде стран мира, как импортозамещение. В процессе осуществления политики импортозамещения (нередко с привлечением при этом иностранных инвестиций) страны постепенно замещают отдельные импортируемые виды продукции или отдельные узлы, комплектующие изделия для производства конечной продукции на отечественную продукцию, стремясь при этом максимально активизировать отечественное производство.

По принятым в мире стандартам статистики международной торговли критерием для признания торговли международной, а продажи и покупки товаров соответственно экспортом и импортом является факт пересечения товаром таможенной границы и фиксация этого в соответствующей таможенной отчетности.

Основной формой проявления мирового рынка выступает развитие международной торговли товарами и услугами (сопровождающиеся международным движением капитала, рабочей силы, международным информационным обменом). При этом весьма существенное значение приобретают проблемы исследования конъюнктуры мирового рынка и ее формирования.

№40-41 Конъюктура мирового рынка.Конъюнктурообразующие факторы мирового рынка