- •Иерархия глобальных финансовых центров по г. Риду

- •2. Степень вовлеченности в глобальную сеть 123 важнейших узлов в сети мировых городов (по Taylor, Catalano, Walker, 2002)

- •1. Принцип критической массы.

- •2. Принцип обратной совместимости.

- •3. Принцип привилегий членам сети.

- •4. Принцип роста связей

- •5. Принцип занятости пользователей

- •6. Принцип сложности выхода.

- •7. Принцип значимости сети

- •Теория жцп.

6. Принцип сложности выхода.

Увы, сеть это такая структура, куда «вход – рупь, а выход – два». Разумеется, только репрессивными мерами в сети не удержать, но сложность выхода, перехода на другие стандарты также является сдерживающим фактором. Не зря сотовое лобби выступает против собственности на телефонный номер, с которым можно уйти к любому оператору – это усложняет выход и заставляет находиться в сети даже нелояльных пользователей. На наш взгляд, это вообще основной фактор лояльности к сотовым операторам. Впрочем, лояльности можно добиться разными, подчас гуманными средствами – к примеру, эксклюзивным предоставлением в рамках сети некой услуги или продукта, которые не имеют совместимости с другими стандартами (сетями) – принцип привилегий и др. В идеале же, потребитель просто не должен захотеть менять свою сеть, так как сеть должна стремиться покрыть максимум возможных запросов человека в какой-либо сфере. Если же ушел из сети, то утратил и контакты и возможности, или же перестал пользоваться рядом привычных функций, свойственных только этой сети.

7. Принцип значимости сети

Однако, даже при правильном использовании сетевого эффекта в интернет и телекоммуникационных проектах, жизненный цикл сети может оказаться достаточно коротким. Потребитель привыкает к функционалу продукта (вместе с сетевым эффектом) и начинает воспринимать его как нечто само собой разумеющееся, то есть относит к утилитарным продуктам. А как мы неоднократно писали – лояльность к утилитарным продуктам практически отсутствует. Соответственно, нет никаких возможностей строить сильный бренд и развивать лояльность потребителя. Потребитель может с легкостью поменять виртуальную площадку для общения на другую без особых колебаний, особенно если его контакты начнут перетекать на другую площадку. Упадок таких «героев» прошлого как Myspace например – тому подтверждение. Необходимо как-то дополнительно увеличить значимость сети для человека. На наш взгляд, это достигается выходом в офф-лайн (клубы потребителей продукта или бренда лишены этого недостатка). Лояльность к тому, что нельзя осязать, не может быть высокой по определению. Справедливо и обратное – то, что можно ощутить, подержать в руках, взять с собой дает психике больше возможности «зацепиться», проставить «якоря». А к этим «якорям» уже привязать значимость. Здесь не идет речь о том, что всю сеть пользователей нужно стараться вытянуть в офф-лайн. Речь о том, чтобы дать потребителю некую осязаемость. Это могут быть как эксклюзивные девайсы для общения, развивающие функционал сети, это могут быть сувениры и аксессуары, при помощи которых пользователи могут идентифицировать друг друга в офф-лайне, это может быть сеть фирменных заведений питания для членов сети и желающих примкнуть. А комплекс он-лайн сети и набора офф-лайн сервисов и артефактов уже можно брендировать. Без этого же, попытки заявить брендом нечто виртуальное, обречены на провал, а потребитель может «внезапно» покинуть сеть, просто потому, что ему «надоело». Социальные сети нынче оцениваются в миллиардные суммы, но не управляя лояльностью потребителя, подобные инвестиции видятся слишком рискованными. Грамотная же диверсификация позволяет снизить риски за счет более высокой лояльности членов сети.

Законы сетевого эффекта достаточно просты, логичны и могут использоваться на очень многих рынках. Кроме того, некоторые ходы могут служить сразу нескольким целям: реклама может как создавать критическую массу, так и обеспечивать лояльность существующих пользователей. Дополнительные сервисы работают как на лояльность, так и усложняют выход из сети. Рост числа связей привлекает и новых пользователей и усложняет уход старых и многое другое. В сетевом феномене все взаимосвязано и каждая мелочь, при ближайшем рассмотрении, может оказаться очень важной деталью. Другое дело, что возможные высокие стартовые инвестиции могут отпугнуть отечественных предпринимателей, желающих получить прибыль здесь и сейчас, «не отходя от кассы». Если не брать интернет-сообщества, работать можно и без сетевого эффекта на большинстве рынков. Однако, иногда можно войти в уже существующую сеть, не тратясь на набор первичных пользователей, ведь каждая сеть – уже потенциальный рынок. Можно посмотреть на свой бизнес с позиции сетевого эффекта и понять, что прототип сети уже есть, и требуется только развивать ее по всем правилам. В общем, наша любимая фраза – «умному достаточно» — и в данном случае к месту.

Казахстан самый урбанизированный регион Азиатских стран на постсоветского пространства. Н.Назарбаев абсолютно верно ведет политику на формирование крупных индустриальных центров на территории республики. Вопрос в том, на какой уровень разделения труда будут претендовать эти центры. Очевидно, что строить планы нужно исходя из реальности а не из фантазий, как, например, когда наш президент пару лет назад заявлял о построении в Москве в ближайшее время мирового финансового центра.

В построении новых центральных мест, которые становятся региональными лидерами для своих пространств, важное место нужно уделять не только производству в этих городах (созданию добавленной стоимости), но и контролю организации этих процессов. Для этого необходимо определять ресурсы и строить инфраструктуру, обеспечивающую процессы организации и контроля работы по управлению новой региональной производственной, финансовой, торговой, социальной системой.

Чем больше «разбросаны» экономические операции фирмы по различным странам, тем сложнее ее центральные стратегические функции - управление, координация, обслуживание, финансирование всей системы операций компании. Эти функции становятся настолько сложными, что центры управления крупных глобальных фирм начинают передавать их часть на аутсорсинг, такие функции, как бухгалтерское дело, связи с общественностью, программирование, телекоммуникации и т.п. (то есть разделение труда углубляется внутри городов и корпораций и фиксируется в мировых центрах) Эти специализированные сервисные компании, вовлеченные в наиболее сложные глобализированные рынки, имеют тенденцию к размещению в крупных и крупнейших городских центрах, используя эффекты агломерирования. Сложность услуг, которые требуется произвести, неопределенность рынков, на которых они действуют, возрастающее значение скорости во всех сделках - вот совокупность условий, которые дают новый импульс к агломерированиию и побуждают к новому развитию городских агломераций. Соединение компаний, талантов, экспертиз в огромном числе специализированных отраслей приводит к тому, что по набору функций городская среда становится похожей на информационный центр. Пребывание в городе можно сравнить с нахождением в крайне интенсивном и плотном информационном потоке.

В дополнение необходимо отметить, что возможности осуществления глобальных операций, координации и контроля, содержащиеся в новых информационных технологиях и власти транснациональных корпораций, не возникают сами по себе - их нужно «производить». Обращая внимание на необходимость производства подобных возможностей, мы приводим новый аргумент в подтверждение могущества крупных корпораций и способности новых технологий не зависеть от местоположения и расстояния.

А отсюда следует, что предметом анализа экономической глобализации должны стать понятия «места» и «рабочего процесса». Эти две категории нельзя не учитывать в аналитических работах по экономической глобализации, до этого сконцентрированных преимущественно на причинах гиперподвижности капитала и мощи транснациональных корпораций.

Анализ этих понятий отнюдь не уменьшает приоритета факторов гипермобильности капитала и власти в процессах экономической глобализации. Скорее, это акцентирует внимание на том, что многие ресурсы, необходимые для глобальной экономической деятельности, не столь мобильны - в реальности они прочно привязаны к месту, особенно к таким местам, как глобальные города, регионы глобальных городов, открытые экспортные зоны.

Тот факт, что глобальные процессы, в известной степени, «привязаны» к национальным территориям, вызывает необходимость внесения нового понимания в ныне существующую концепцию экономической глобализации и снижения регулирующей роли государства12. Таким образом, реальное пространство, на котором разворачиваются транснациональные экономические процессы, весьма отлично от представлений и концепций, используемых в большинстве анализов глобальной экономики и основанных на противопоставлении понятий глобального и национального. Дуализм «глобальный - национальный» подразумевает взаимоисключающие пространства: там, где начинается одно, - заканчивается другое. Один из результатов анализа глобальных городов - это очевидность того, что глобальность непременно «материализуется» в отдельных специфических районах и институциональных формах, значительная часть которых, если не большая, находится в пределах национальных территорий.

Стремления к пространственной дифференциации экономической деятельности на городском, национальном и глобальном уровнях, которые мы привычно ассоциируем с глобализацией, потребовали новых форм территориальной централизации функций высшего управления и контроля. Поскольку эффективность этих функций выше в агломерационной среде, то, несмотря на весь прогресс телекоммуникационных связей, они стремятся к концентрации в городах. Такого рода стремление - важное свидетельство того, что именно деловые контакты и разветвленность их сети имеют главенствующее значение по сравнению с телекоммуникационными сетями, тем более что они получили развитие задолго до внедрения современных технологий. Бизнес-сети получают выгоду от эффекта агломерирования и, следовательно, процветают в городах и сегодня, несмотря на доступность глобальных коммуникаций. Работа 2001 г.13 подтверждает, что уровень пространственной концентрации центральных функций в агломерационной зоне зависит от масштаба географической дифференциации (разброса) экономической деятельности компании.

Таким образом, одновременная географическая дифференциация и концентрация - один из важнейших элементов в организационной структуре глобальной экономической системы. Ниже приводятся некоторые примеры, которые мы используем для построения теории воздействия глобализации и новых технологий на города.

Один из примеров - быстрый рост числа дочерних компаний. К 1999 г. компании имели более полумиллиона филиалов в «нематеринских» странах, насчитывающих 11 трлн. долл. продаж - значительную цифру, если учесть, что мировая торговля составляла около 8 трлн. долл. По этой причине они постоянно сталкиваются с новыми требованиями централизации, координации и обслуживания, особенно при размещении зарубежных филиалов, в государствах с различной системой законодательства и налогообложения.

Другой пример, демонстрирующий соотношение между быстрым ростом глобальных межграничных взаимосвязей и территориальной концентрацией их осуществления, - это глобальные финансовые рынки. Масштабы трансакций на этих рынках резко выросли: например, в 2002 г. объем проданных ценных бумаг составил 192 трлн. долл., что в сравнении делает просто «карликовым» объем мировой торговли в 8 трлн. долл. Подобные трансакции частично совершаются при помощи электронных систем, что делает возможным мгновенную передачу денег или информации по всему земному шару.

С точки зрения аналитики важным представляется «развести» два понятия: стратегические функции для глобальной экономики (или для глобальной операции) и стратегические функции для корпоративной экономики страны. Эти стратегические (глобальные контрольные и командные) функции частично сосредоточены в пределах национальных структур, но они формируют и определенный самостоятельный субсектор. Этот субсектор может рассматриваться как часть сети, соединяющей глобальные города во всем мире через филиалы компаний или другие представительские офисы, осуществляющие специализированное обслуживание и управление сделками на глобальном рынке капитала или иностранное инвестирование.

Национальные и глобальные рынки, так же как и глобально интегрированные организации, нуждаются в наличии центральных мест, где претворяется в жизнь процесс глобализации. Сектор финансовых и прочих сложных услуг для корпораций - это отрасли, производящие продукцию, необходимую для формирования и управления глобальными экономическими системами. И крупные города являются предпочтительными местами размещения таких отраслей, особенно отраслей, производящих инновационные, наукоемкие, интернационализированные виды услуг. Важно отметить, что ведущие фирмы в области информационной индустрии нуждаются в огромной по объему производственной инфраструктуре, содержащей стратегически важные узловые объекты со сверхконцентрацией оборудования. Одно дело - способность к глобальной коммуникации (передаче данных как таковых), и другое - те материальные условия, которые позволяют реализовать эти способности. В конце концов, даже самая высокоразвитая информационная промышленность не обходится без производственного процесса, который, по крайней мере, отчасти «прикреплен» к месту, где есть сочетания ресурсов, необходимых для его осуществления. И не важно при этом, что сам произведенный продукт является гипермобильным видом продукции.

Новые коммуникационные технологии помимо их влияния на пространственную перестройку всего процесса централизации, вполне вероятно, могут также усиливать «неравенства» как между городами, так и внутри них. В литературе, посвященной развитию этих технологий, высказываются предположения, что как раз они-то (путем предоставления все новых коммуникационных возможностей) и помогут преодолеть старые иерархии и пространственные «неравенства». Однако практика показывает, что это не совсем так. Что бы мы ни рассматривали - сеть финансовых центров или структуры зарубежных инвестиций (что обсуждалось в данной статье), либо внутренние пространственные структуры самих городов (что является особым предметом для рассмотрения), - новые коммуникационные технологии нигде не уменьшили ни иерархию, ни пространственного «неравенства» (Castells M. The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. Oxford, 1989; Graham S., Marvin S. Splintering Urbanism: Technology, Globalization and the Net-worked Metropolis. London. 2000; Graham S. Splintering Urbanism. In: «Global Networks/Linked Cities». London and New York, 2002). И это, несмотря на всеобщую модернизацию инфраструктуры во все большем числе городов мира. Нет сомнений, что подсоединение к глобальным сетям ведет к значительному росту и расширению центральных городских ареалов и формированию метрополитенских цепей взаимосвязанных бизнес-узлов, а также их значительному экономическому продвижению. Но вопрос о неравенстве остается открытым (Сассен С. Глобальный город: введение понятия (с. 9-27). Глобальный город: теория и реальность / Под ред. Н.А. Слуки. -М.: ООО "Аванглион", 2007, 243 с.)

В прошлом году была идея замены 83 субъектов Российской Федерации 20 городскими агломерациями. Соответствующий проект, совместно разработанный сотрудниками администрации президента и членами правительства, представлен в 2011 году Д. Медведеву.

Доля городского населения растет, но его численность снижается из-за общего снижения населения России (на 0,1% в год), растут и ускоренно развиваются крупные и сверхкрупные города за счет малых, а не за счет сел, как раньше. Согласно документу, к 2025-2030 годам из-за сокращения абсолютной численности городского населения примерно на 15% только шесть крупных городов могут рассчитывать на небольшой рост населения: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара. Миллионники Омск, Казань, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь будут уменьшаться.

Проектно-пространственное управление государством, связанное с территориально-производственной системой расселения и обеспечившее в своё время самодостаточность экономики страны при определённой замкнутости экономического развития, по взглядам некоторых отечественных экспертов, должно уступить место транспортно-коммуникационной политике и политике межбюджетного регулирования в области поддержки регионов.

В конце 2007 года закончилось обсуждение Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Цель её разработки состояла в «определении путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления национальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (2008-2020 годах), укрепления позиций России в мировом сообществе». Тогда были определены девять базовых макрорегионов России: Московский (Москва, Московская область и примыкающие к ним территории субъектов Российской Федерации); Балтийский (с центром в г. Санкт-Петербурге, охватывающий территорию СЗФО, включая Калининградскую область); Юг России (с ведущей ролью Краснодарского края и Ростовской области); Поволжский (территория Самарской, Нижегородской областей, республик Башкирия, Татарстан); Уральский (ядро – территория Пермского края, Челябинской, Свердловской областей); Западно-Сибирский (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО); Сибирский (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край), Дальневосточный (территория Дальневосточного федерального округа, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей), а также Арктический макрорегион, приобретающий самостоятельно значение в рамках энерго-сырьевого и инновационного сценариев развития и охватывающий северные территории России, связанные Северным морским путем.

7 из 9 макрорегионов призваны были обеспечить преимущественно транспортную специализацию (Арктический, Балтийский, Московский, Поволжский, Юг России, Дальневосточный, Сибирский), 4 – стать зонами интенсивного ресурсного освоения, включая лесные и водные (Арктический, Дальневосточный, Сибирский, Западно-Сибирский).

Поволжский макрорегион определялся как зона технологической модернизации (реиндустриализации), Уральский – должен был заниматься доформированием зоны технолгической модернизации (реиндустриализации).

Перед Сибирским макрорегионом в качестве приоритетных задач намечались также задачи развития промышленного сектора и агропромышленного комплекса, Югом России – задачи развития агропромышленного комплекса.

Дальневосточный макрорегион, отмечалось в Концепции, может предопределяться появлением регионов нового освоения и перестройкой Владивостока в связи с проектами кооперации в рамках АТЭС. Его развитие напрямую связывалось с формированием на его территории зоны «новой специализации», транспортно-транзитной зоны, нескольких зон интенсификации ресурсного освоения и лесопромышленного комплекса.

Предполагалось, что очагами его развития станут Иркутск, агломерация «Владивосток – Артем – Уссурийск – Находка». Сборник материалов по проблемам развития городских агломераций в странах СНГ к научно-практической конференции «Научные и практические аспекты формирования городских агломераций» 18 ноября, 2011 г. Москва, Минрегионразвития РФ

Агломерация не первичная задача развития территории. Первичная задача развития формирование коммуникаций через развитие инфраструктуры: дороги, порты, инженерные коммуникации (электроэнергия, канализация, вода, газ), складские центры и т.д. А эта задача в свою очередь решается сначала через построение логистических схем передвижения населения, товаров, через разработку планов по направлениям главный транспортных артерий агломераций и коммуникаций с регионом, государством и зарубежными партнерами.

Что мы строим: кластер или агломерацию?

К взаимоувязанным положительным эффектам создания крупной градостроительной системы, которыми смогут воспользоваться все жители агломерации, относятся:

1. Эффект формирования более многочисленного и дифференцированного рынка труда, что автоматически делает территорию более привлекательной для различных инвестиционных вложений, так как инвестор терпит меньше издержек по поиску специалистов необходимой квалификации. Человеческий ресурс в России, как и во всем цивилизованном мире, выходит сейчас на первое место по ценности, что благотворно влияет на экономический рост в целом.

2. Эффект резкого повышения привлекательности территории как рынка сбыта товаров и услуг. Компании, предоставляющие такие услуги, развертывают свою деятельность в городах, ориентируясь на емкость местного потребительского рынка: значительное увеличение потенциального класса потребителей услуг, помноженное на ускорение экономического роста, делает города более привлекательными в сравнении с обычными региональными центрами, сопоставимыми по численности с городом - ядром агломерации (В том случае, когда речь идет о моноцентричной агломерации).

3. Создание «инфраструктурного эффекта» - возможна реализация более крупных проектов в области строительства новых энергомощностей, мощных транспортных комплексов, мультимодальных узлов, информационных коммуникаций, образовательной и инновационной инфраструктуры.

4. Эффект соседства с крупным центром - предоставление жителям всей агломерации доступа к трудовым, образовательным, торговым, культурным и другим возможностям разных зон агломерации в полном масштабе.

5. Экономический рост, рост благосостояния населения, повышение возможностей образования и профессиональной самореализации при сохранении плюсов проживания в малом и среднем городском пространстве позволят повысить привлекательность проживания в агломерации в сравнении с традиционным крупным индустриальным городом и, следовательно, уменьшить миграционный отток населения.

6. Эффект, получаемый от совмещения экономического и пространственного развития прилегающих друг к другу территорий агломерации.

Кроме ряда неоспоримых преимуществ, можно зафиксировать ряд рисков агломеративного развития, которые в основном связаны не с эффективностью агломерации как системы (модели) территориально-экономического развития, а с выбором неправильных механизмов влияния на развитие данной системы:

1. Низкий уровень координации между заинтересованными в формировании агломерации сторонами, что напрямую связано со сложностью запуска эффективного механизма управления рассматриваемой территориальной системы.

2. Реализация государством не в полном объеме своих обязательств по первоначальному инфраструктурному обустройству территории агломерации: строительству линий скоростного транспорта, инженерному обустройству потенциальных площадок активного строительства и т.д. Без государственного финансирования не удастся создать базовую основу для частных инвестиций и повлиять на скорость процессов развития.

3. Неправильный выбор базовых функций для территорий активного роста в границах агломерации может спровоцировать как низкий уровень доходности таких действий, так и неконтролируемое развитие процессов имущественной и национальной сегрегации населения и градостроительной системы. Решение Чебоксарского городского собрания депутатов Чувашской Республики от 27 октября 2009 г. N 1447 «О стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско-посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район

Эффект «перелива знаний». Работники разных фирм меняют место работы и переносят полученные знания в новые места. Положительным моментом этого является то, что это в некоторой мере позволяет преодолевать проблему устаревания знаний (с.50. Пивоварова М.А. Экономическое развитие инновационного типа: сущность, модели и национальные особенности (с. 48). Форсирование индустриально-инновационного развития экономики: теория, методология, практика. Экономические исследования / Под ред. Д.э.н., профессора А.А.Абишева. – Алматы: Экономика, 2009. – 648 с.).

Представление об инновационном процессе, который обуславливает повышение производительности труда и капиталоотдачи рассматривается как линейно-последовательное повторение следующих этапов: фундаментальные и прикладные исследования – разработки – проектирование – производство – сбыт. На первых этапах, до стадии разработок (НИОКР), проводится изучение рынка и технических возможностей производства и реализации. Теперь линейное описание инновационного процесса трансформировалось в «поток» инноваций, где реализуется множество цепочек параллельных обязательств, а также стратегические горизонтальные и вертикальные связи на микро-, мезо-, макро- и мегауровне.

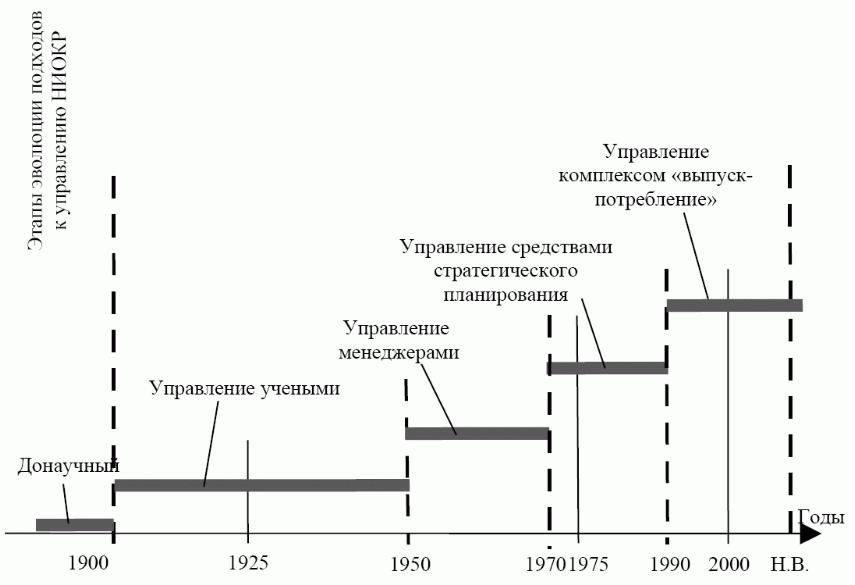

Рисунок. Этапы эволюции подходов к управлению НИОКР и инновациями в фирмах (Котов Д.В. по William L. Miller, Langdon Morris 4th Generation R & D. Managing Knowledge, Technology and Innovation. John Wiley & Sons, Inc., 1999.– Р. 40. См. Котов Д.В. Проблема управления инновационным развитием экономики: государство, регион, кластер. Нефтегазовое дело. Электронный научный журнал. Выпуск 1/2010http://www.ogbus.ru/authors/Kotov/Kotov_1.pdf

В единый «поток» вовлекаются непосредственные участники инновационной деятельности от исследователей и разработчиков до конечного пользователя инновации, а также их прямые поставщики, посредники, кредиторы, инвесторы, покупатели, поставщики поставщиков и т.д. (примерно 5-8 прямо и косвенно связанных контрагентов). На основе модели «потока» инновационной деятельности формируются национальные инновационные системы (НИС).

Участники этого «потока» формируют кластер соответствующей отрасли, который через межрегиональную торговлю фиксируется в конкретной географической точке – центральном месте. Подобными центральными местами выступают города.

В основу кластера положена сетевая конфигурация. Сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, распространение сетей сказывается на производстве, повседневной жизни, культуре, власти (Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1998. с. 494). Конкретный вид сети зависит от количества агентов, территориальной локализации, степени централизации, тесноты взаимодействия и других параметров. Простое скопление фирм, работающих в смежных отраслях в одном штандорте, еще не может называться кластером. Между компаниями должны развиться информационные потоки, включающие общение между сотрудниками компаний и поддерживающих институтов. В зрелом кластере образуются сетевые структуры малых и средних предприятий (Пилипенко И.В. Проведение кластерной политики в России / Приложение 6 к Ежегодному экономическому докладу 2008 года Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Стратегия 2020»: от экономики «директив» к экономике «стимулов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.biblio-globus.ru/docs/Annex_6.pdf). Сетевая структура характерна для различных ассоциаций и соглашений: научно-техническая кооперация, технологическое партнерство, стратегический альянс и т.п. формы (с. 48-49, Пивоварова М.А. Экономическое развитие инновационного типа: сущность, модели и национальные особенности (с. 48). Форсирование индустриально-инновационного развития экономики: теория, методология, практика. Экономические исследования / Под ред. Д.э.н., профессора А.А.Абишева. – Алматы: Экономика, 2009. – 648 с.). Материальным носителем подобных форм сотрудничества могут быть техно-парки, бизнес-инкубаторы, ЦКП и т.п. локализованные в городах инфраструктурные объекты.