- •Иерархия глобальных финансовых центров по г. Риду

- •2. Степень вовлеченности в глобальную сеть 123 важнейших узлов в сети мировых городов (по Taylor, Catalano, Walker, 2002)

- •1. Принцип критической массы.

- •2. Принцип обратной совместимости.

- •3. Принцип привилегий членам сети.

- •4. Принцип роста связей

- •5. Принцип занятости пользователей

- •6. Принцип сложности выхода.

- •7. Принцип значимости сети

- •Теория жцп.

2. Степень вовлеченности в глобальную сеть 123 важнейших узлов в сети мировых городов (по Taylor, Catalano, Walker, 2002)

Обозначения (здесь и далее): AB – Абу-Даби; AD –Аделаида; AK – Окленд; AM – Амстердам; AS – Афины; AT – Атланта; AN – Антверпен; BA – Буэнос-Айрес; BB – Брисбен; BC – Барселона; BD – Будапешт; BG – Богота; BJ – Пекин; BK – Бангкок; BL – Берлин; BM – Бирмингем; BN – Бангалор; BR – Брюссель; BS – Бостон; BT – Бейрут; BU – Бухарест; BV – Братислава; CA – Каир; CC – Калькутта; CG – Калгари; CH – Чикаго; CL – Шарлотт; CN – Мадрас; CO – Кельн; CP – Копенгаген; CR – Каракас; CS – Касабланка; CT – Кейптаун; CV – Кливленд; DA – Даллас; DB – Дублин; DS – Дюссельдорф; DT – Детройт; DU – Дубаи; DV – Денвер; FR – Франкфурт-на-Майне; GN – Женева; GZ – Гуанчжоу; HB – Гамбург; HC – Хошимин; HK – Сянган; HL – Хельсинки; HM – Гамильтон (Бермудские о-ва); HS – Хьюстон; IN – Индианаполис; IS – Стамбул; JB – Йоханнесбург; JD – Джидда; JK – Джакарта; KC –Канзас-Сити; KL – Куала-Лумпур; KR – Карачи; KU – Эль-Кувейт; KV – Киев; LA – Лос-Анджелес; LB – Лиссабон; LG – Лагос; LM – Лима; LN – Лондон; LX – Люксембург; LY – Лион; MB – Мумбаи; MC – Манчестер; MD – Мадрид; ME – Мельбурн; MI – Майами; ML – Милан; MM – Манама; MN – Манила; MP – Миннеаполис; MS – Москва; MT – Монреаль; MU – Мюнхен; MV – Монтевидео; MX – Мехико-Сити; NC – Никосия; ND – Нью-Дели; NR – Найроби; NS – Нассау; NY – Нью-Йорк; OS – Осло; PA – Париж; PB – Питтсбург; PD – Портленд; PE – Перт; PH – Филадельфия; PN – Панама; PR – Прага; QU – Кито; RJ – Рио-де-Жанейро; RM – Рим; RT – Роттердам; RY – Эр-Рияд; SA – Сантьяго; SD – Сан-Диего; SE – Сиэтл; SF – Сан-Франциско; SG – Сингапур; SH – Шанхай; SK – Стокгольм; SL – Сент-Луис; SO – София; SP – Сан-Паулу; ST – Штутгарт; SU – Сеул; SY – Сидней; TA – Тель-Авив; TP – Тайбэй; TR – Торонто; VI – Вена; VN – Ванкувер; WC – Вашингтон (DC); WL – Веллингтон; WS – Варшава; ZG – Загреб; ZU – Цюрих.

Наиболее интегрированные в сеть города концентрируются в Северной Америке, Западной Европе и Восточной Азии. При этом историческое значение европейских городов как исходных пунктов всемирной экономической деятельности отражается в большом числе центров предоставления услуг с различной степенью вовлечения во всемирную сеть. Напротив, в Восточной Азии немногие города интегрированы в сеть, но при этом с высокой степенью вовлеченности. Вне трех доминирующих в мировой экономике регионов сильно интегрированных городов практически нет.

Весьма любопытна оценка властных связей в сети мировых городов на основе анализа географии главной и региональных штаб-квартир 100 вовлеченных в исследование компаний. Размещение головных офисов зачастую отражает историю возникновения фирмы, а система региональных представительств может рассматриваться как часть ее штандортной стратегии. В первом случае в число глобальных центров управления попадает лишь 21 город (рис. 3), 20 из которых находится в Западной Европе и Северной Америке (по 10 городов). При этом с большим отрывом лидируют Лондон и Нью-Йорк, далеко опережая следующий за ними Чикаго. Единственным представителем глобальных центров управления в «прочем мире» является Токио. Во втором случае круг региональных центров управления еще более узок (12 городов), а география шире (рис. 4). Единоличное первое место держит Лондон с 25 такими офисами. За ним следуют Гонконг, Нью-Йорк и Майами. Третий эшелон центров составляют Сингапур, Токио и Сан-Паулу.

Рисунок 3. Глобальные центры управления в системе мировых городов (по Taylor, Walker, Catalano, Hoyler, 2002)

Сосредоточение глобальных или региональных штаб-квартир компаний не является единственным важным критерием для определения степени интегрированности города в глобальную сеть. Многие города приобретают особое значение за счет своего положения в сети, в частности в результате выполнения посреднических функций между глобальными и региональными рынками и потоками информации. Замечено, например, что Гонконг не входит в элиту управленческих центров, но имеет наивысшую степень вовлеченности во взаимосвязи между мировыми городами после Лондона и Нью-Йорка. Наиболее точное наименование таких центров соответствует термину «города-ворота». На рисунке 5 представлены наиболее тесно взаимосвязанные города, в которых нет штаб-квартир компаний, и которые не являются центрами управления. Здесь «власть» реализуется скорее с помощью стратегического позиционирования города в сети24.

Рисунок 4. Региональные центры управления в системе мировых городов (по Taylor, Walker, Catalano, Hoyler, 2002)

Рисунок 5. « Ворота» в системе мировых городов (по Taylor, Walker, Catalano, Hoyler, 2002)

Предложенная GaWC методика открывает широкие возможности для исследования мировой сети. Например, могут быть определены и показаны взаимосвязи в глобальной сети между отдельными городами и выявлена функциональная специализация городов в сфере услуг25. Осознанно выбранный в самом начале фокус исследования на небольшое ядро производственных услуг, может быть в дальнейшем расширен, как показывает ряд работ о средствах массовой информации26 и по сетевым структурам неправительственных организаций27. Кроме того, может быть выявлено изменяющееся значение отдельных узлов путем долгосрочного мониторинга сокращения или экспансии организационных сетей исследованных фирм28.

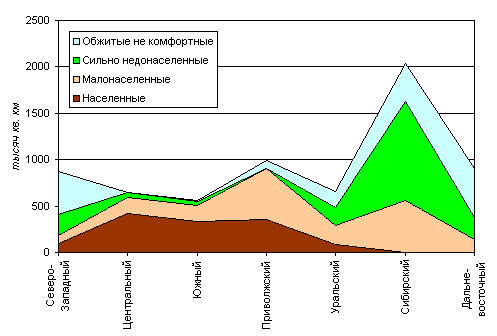

Однако природные условия и тут комфортны не везде. Их давно оценили по 30 параметрам климата, гидрографии, рельефа, сейсмичности, разнообразия ландшафта и т. д. во всем СССР, исходя из их благоприятности для жителя его средней полосы2. Если отобрать на заселенных территориях только относительно благоприятные для жизни, получим 5 миллионов кв. км: 29% площади России с 93% ее жителей. Здесь плотность населения достигает в среднем 26-27 человек на кв. км, а сельского - 7 человек на кв. км.

Плотность населения варьирует по регионам, и можно попытаться оценить степень их заселенности.

В качестве пороговых значений плотности для выделения малонаселенных на российском фоне регионов примем 35 человек на кв. км для всего и 10 человек на кв. км для сельского населения3. При определении сильно недонаселенных регионов взяты вдвое меньшие значения. Площадь обеих категорий "пространственного резерва" превышает 2/3 (3,4 миллиона кв. км) всей благоприятной для поселения и ныне все же так или иначе заселенной территории РФ. При этом около трети (1,6 миллиона кв. км) сильно недонаселены, а в сельской местности их доля поднимается до 46% (2,3 миллиона кв. км).

Плотность расселения имеет статистические зависимости с экономической активностью во многих странах. Например, установлено, что регионы с плотностью населения менее 5 человек на кв. км не способны обеспечить даже 10 центнеров на гектар. Плотность населения от 10 до 15 человек на кв. км имеют около 10% безнадежных районов и 20% проблемных. Похоже, что порог плотности сельского населения в 10 человек на кв. км может служить некоторым индикатором возможностей нормального функционирования коллективных предприятий (Т.Г. Нефёдова, http://demoscope.ru/weekly/2004/0141/tema05.php).

Коэффициент развитости был предложен П.М. Поляном и рассчитывается по следующей формуле:

К разв.=Рx(Мxм+Nxn), где Р — численность городского населения агломерации; М и N — количество городов и поселков городского типа соответственно; m и n — их доли в городском населении агломерации соответственно. Для того чтобы агломерация считалась сформировавшейся, К разв. должен быть не меньше 1,0.(Электронная версия бюллетеня «Населениеи общество» http://www.polit.ru/article/2010/02/16/demoscope407/#_ftn10).

Основными признаками современных городских агломераций являются:

- компактность — компактное расположение населенных пунктов, главным образом городских;

-наличие транспортных коридоров, позволяющих обеспечивать взаимодействие различных видов транспорта и общность средств доставки населения и грузов;

- доступность (1,5-часовая), которая позволяет при наличии разви той системы транспортных коридоров расширить границы агломерации (при условии других факторов экономической целесообразности);

- концентрация промышленного производства и трудовых ресурсов, что на территории городской агломерации обязательно;

- высокая плотность населения — концентрация значительных масс населения вдоль транспортных коридоров;

- тесные экономические связи - комбинирование и кооперирование промышленных предприятий при производстве и потреблении промышленной и сельскохозяйственной продукции (показатель - более мощные грузопотоки в пределах агломерации по сравнению с внешними грузопотоками);

- тесные трудовые связи: часть работающих на предприятиях и в учреждениях одного поселения проживают в других поселениях, т.е. в пределах агломерации наблюдается взаимосвязанное расселение и происходят ежедневные маятниковые трудовые миграции между главным городом и поселениями пригородной зоны, а также между этими поселениями;

- тесные культурно-бытовые и рекреационные связи: учреждения или места отдыха одного или нескольких поселений частично обслуживают жителей других поседений, происходят ежедневные или еженедельные маятниковые миграции с культурно-бытовыми или рекреационными целями;

- тесные административно-политические и организационно-хозяйственные связи, которые реализуются посредством регулярных деловых поездок между поселениями агломерации по делам бизнеса, службы и общественной работы;

- высокий уровень функциональной связанности - сближенность составляющих городскую агломерацию поселений и их функциональная взаимодополняемость; в большинстве случаев - соподчиненность поселений, находящихся в пределах агломерационного ареала (не только административно-правовая подчиненность, но и исторически и экономически сложившаяся зависимость);

- целостность рынков труда, недвижимости, земли;

- правовая самостоятельность поселений - нахождение поселений в пределах своих административных регионов, кроме самых теснопримыкающих;

- многокомпонентность - населенные пункты в силу объективных причин сращиваются (объединяются) в сложные многокомпонентные системы;

- динамичность, способность к быстрой адаптации к новым экономическим, социальным реалиям.

При моноцентрической агломерации к вышеназванным признакам добавляется:

- наличие городов-центров, городов-лидеров с «центростремящимися» территориями (т.е. не просто наличие города-лидера, но и ярко выраженная связь близлежащих территорий, тяготеющих (миграция, товарные и иные потоки) к этому лидеру-«ядру»; при этом город-лидер имеет административные функции высокого уровня, способен по своему размеру и экономическому потенциалу формировать объединения (агломерации);

- территориально-отраслевой интерес - наличие двух «совмещенных» процессов: с одной стороны - город-центр стимулирует развитие городов-спутников, что является средством решения его собственных проблем (вынос части производств, создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие рекреационных баз и т.п.), а с другой стороны - активность внешних субъектов (министерств, компаний, промышленно-финансовых групп) в использовании благоприятных условий на территории города-центра для размещения подведомственных им объектов. То есть действуют два начала: территориальное (исходящее от города, с комплексным подходом при устройстве территории) и отраслевое (преследует отраслевую выгоду, с меньшим вниманием к территориальным интересам).

Считается, что агломерации и формирование программно-целевых ТПК обладают значительным инновационным потенциалом. (Нещадин А., Прилепин А. «Городские агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов России». Общество и экономика, № 12, 2010 http://www.komfed.ru/section_136/section_141/674.html)

Эффективной формой их функционирования и модернизации предстают агломерации. Они помогут всестороннему обновлению ГЦ, усилят их значение как баз регионального развития и узлов межрайонного взаимодействия. Напомним, что около 70% наукоградов, обладающих уникальным интеллектуальным потенциалом, составляют спутники центров-лидеров. В агломерациях наукограды находят наилучшие условия для успешной деятельности. (Лаппо Г. «Городские агломерации СССР-России: особенности динамики в ХХ в» Российское Экспертное обозрение №4 2007 http://www.protown.ru/information/articles/3346.html)

Сетевым эффектом (или сетевой экстерналией) принято называть эффект, который пользователь товара или услуги оказывает на ценность этого продукта или услуги для других пользователей [Современные очертания новоинституциональной экономики / Р. М. Нижегородцев и др.; Под ред. Р. М. Нижегородцева. – Гомель: ЦИИР, 2009.]. Наиболее ощутимо проявление положительных эффектов в случае массового роста числа потребителей, что обусловлено, как правило, относительно низкой стоимостью услуг (или товаров) и отсутствием барьеров входа.

Карев А.В. Сетевые эффекты на современных рынках «Экономика, предпринимательство и право» № 4 (15) за 2012 год, cтр. 13-17. указывает на сходную с сетевым природу эффектов:

1. Эффект масштаба — снижение затрат на единицу произведенной продукции при распределении постоянных затрат на большее количество произведенной продукции. Каждая дополнительно произведённая единица продукции оказывает положительный эффект, снижая уровень цены для всех произведённых единиц.

2. Кривая обучения — отражает повышение производительности при выполнении задач по мере накопления опыта, что есть проявление положительного эффекта повышения эффективности операций вследствие накопления информации в виде знаний и отработки определённых навыков в рамках структуры компании.

3. Увеличение частоты транзакций (Уильямсон О. Экономические институты капитализма. – СПб.: Лениздат, 1996.), также ведёт к росту эффективности системы вследствие специализации на определённых операциях.

Однако Рольф Вайбер («Проблемы теории и практики управления» № 03-04, 2003 г.) указывает на то, что действующая положительная обратная связь сетевых эффектов порождается и усиливается по четырем причинам. При этом первые два эффекта возникают преимущественно в области спроса, а остальные относятся к области предложения.

1. Действие прямого сетевого эффекта. Этот эффект следует рассматривать в качестве главного источника увеличения доходов в связи с ростом масштабов производства, так как им по определению присущ экспоненциальный прирост полезности.

2. Усиление ожиданий. Полезность от аккумуляции критической массы определяется, среди прочего, также ожиданиями, которые участники системы связывают с ее развитием. Чем быстрее расширяется система, тем выше готовность потенциальных потребителей подключиться к ней и тем самым повысить ее полезность.

3. Доминирование постоянных затрат и продукт с низкими предельными издержками. В условиях доминирования постоянных затрат и производства с низкими предельными издержками, что характерно прежде всего для информационного продукта, телекоммуникационных услуг или программного обеспечения, производитель должен стремиться к сбыту максимально возможных объемов продукции, чтобы компенсировать высокие первоначальные расходы соответствующими поступлениями. Здесь также возникает эффект усиления, и уже одно только снижение постоянных затрат ведет к непрерывному повышению прибыли.

4. Действие кривой обучения и накопленного опыта. Этот эффект также можно рассматривать в качестве источника положительной обратной связи. Это означает, что потенциал экономии, который предприятие может реализовать для повышения доли добавленной стоимости, возрастает с увеличением объемов продукции, в результате чего снижаются реальные издержки в расчете на ее единицу.

Сетевые структуры могут быть «привязаны» к определенной территории (территориальные кластеры – научные парки, технопарки, технополисы и т.д.), а могут быть разбросаны по всему миру (Пивоварова М.А. Экономическое развитие инновационного типа: сущность, модели и национальные особенности (с. 48). Форсирование индустриально-инновационного развития экономики: теория, методология, практика. Экономические исследования / Под ред. Д.э.н., профессора А.А.Абишева. – Алматы: Экономика, 2009. – 648 с.).

Пивоварова М.А. указывает на то, что сетевые структуры позволяют проявляться своеобразным положительным эффектам «безбилетника» (Пивоварова М.А. Экономическое развитие инновационного типа: сущность, модели и национальные особенности (с. 49). Форсирование индустриально-инновационного развития экономики: теория, методология, практика. Экономические исследования / Под ред. Д.э.н., профессора А.А.Абишева. – Алматы: Экономика, 2009. – 648 с.)

Малым городам России, расположенным в провинциях, например, как в Республике Татарстан ожидать возникновения сетевых эффектов в настоящее время не представляется актуальным. Возникновение подобных эффектов возможно при формировании агломераций нескольких малых городов. В свою очередь для возникновения агломерации необходим ряд условий.

Принципы сетевого эффекта (Виктор Тамберг, Андрей Бадьин, Консультационное бюро «Тамберг & Бадьин»)