- •Иерархия глобальных финансовых центров по г. Риду

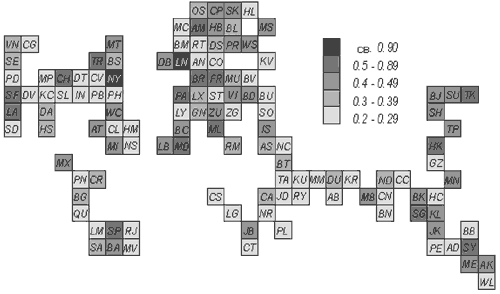

- •2. Степень вовлеченности в глобальную сеть 123 важнейших узлов в сети мировых городов (по Taylor, Catalano, Walker, 2002)

- •1. Принцип критической массы.

- •2. Принцип обратной совместимости.

- •3. Принцип привилегий членам сети.

- •4. Принцип роста связей

- •5. Принцип занятости пользователей

- •6. Принцип сложности выхода.

- •7. Принцип значимости сети

- •Теория жцп.

Слайд 1

Исследования в сфере расселения населения были всегда актуальны как в России, так и за рубежом. На Западе сформировалась многочисленная классификация городов и регионов, которая признается и отечественными учеными. Из всего этого массива знаний (Г. Трифт, Ф. Бродель, П. Маркузе, Р. ван Кемпен, А. Скотт, П. Тейлор, К. Аббот, М. Кастеллс, С. Сассен, Дж. Фридман, П. Холл, Е. Исин и др.) остановимся на классификации Г.Рида, согласно которой на основе анализа шестнадцати компонент он классифицирует города на две главные категории – глобальные и международные финансовые центры, в каждой из которых выделяются центры первого и второго порядка (слайд 2).

Слайд 2

Иерархия глобальных финансовых центров по г. Риду

Категории |

Финансовые центры |

К-во |

|

Глобальные центры |

первого порядка |

Лондон, Нью-Йорк |

2

|

второго порядка |

Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Париж, Токио, Цюрих |

5

|

|

Междуна родные финансовые центры |

первого порядка |

Базель, Бомбей, Брюссель, Вена, Гамбург, Гонконг, Дюссельдорф, Мадрид, Мельбурн, Мехико, Рим, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Сан-Франциско, Сидней, Сингапур, Торонто, Чикаго |

18

|

второго порядка |

Бахрейн, Буэнос-Айрес, Кобе, Лос-Анджелес, Люксембург, Милан, Монреаль, Осака, Панама, Сеул, Тайбэй |

11

|

|

Слука Н. А. Эволюция концепции «мировых городов». Региональные исследования, 2005, №3

Важный этап в развитии теории мировых городов тесно связан с творчеством американского исследователя Дж. Фридмана. Большой научный резонанс в 1980-е годы получила его совместная публикация с Г. Вулфом, а затем и авторский труд «Гипотеза возникновения глобальных городов». Дж. Фридман попытался увязать процесс мировой урбанизации с развитием глобальной экономики по пути транснационализации и интернационализации капитала, и обосновать объективность становления системы мировых городов.

Гипотеза мирового города Дж. Фридмана имеет политэкономический характер, относится к пространственной организации нового международного разделения труда, возникшего в конце 1970-х годов, и состоит из семи положений:

Слайд 3.

Семь положений гипотезы мирового города Дж. Фридмана:

1) Форма и степень интеграции глобального города в мировую экономику, его функции в рамках нового международного разделения труда имеют решающее значение для любых изменений внутренних городских структур. 2) Ведущие города во всем мире используются глобальным капиталом как «основные узлы» пространственной организации производства и сбыта.

3) Функции контроля и управления мировой экономикой в глобальных городах получают непосредственное отражение в структуре и динамике городской экономики, занятости населения.

4) Мировые города служат главными центрами концентрации и накопления международного капитала.

5) Глобальные города привлекают большое число внутренних и международных мигрантов.

6) Глобальные города выступают носителями главных противоречий индустриального капитализма, включая социальную и пространственную поляризацию населения.

7) Рост мировых городов приводит к росту социальных издержек темпами, превышающими фискальные возможности государства.

Это вполне очевидные характеристики городов. Авторы теории не раскрываю причин и условий проявления этих показателей в городах. Но эту работу провели другие западные исследователи, А.Селиван,…., которые мы рассмотрим ниже. Однако здесь скрыты вопросы материализации названых признаков глобальных городов. Выделенные жирным признаки в своем материальном воплощении могут быть представлены населением, профессиями, информационными потоками и специализированными фирмами, банками и другими финансовыми учреждениями, непосредственно производствами.

С. Сассен концентрирует внимание на новом аспекте развития мировой экономики – интенсивного перехода основных задач менеджмента, координации и финансирования к фирмам-производителям наукоемких услуг. В условиях нового международного разделения труда размещение многих секторов коммерческой деятельности и профессиональных бизнес-услуг становится все более отдаленной от материального производства как такового. «За последние пятнадцать лет основной вес экономики в значительной степени переместился из производственных центров типа Детройта и Манчестера в центры финансов и высокоспециализированных услуг»

Как указывает С. Сассен и подтверждают дальнейшие исследования мировых городов, выделяются четыре ключевые группы высокотехнологичной деятельности в сфере обслуживания:

Слайд 4

Четыре ключевые группы высокотехнологичной деятельности в сфере обслуживания по С.Сасену:

1. «Финансовые и деловые услуги»: банковское дело и страхование, коммерческие деловые услуги (юриспруденция, бухгалтерия, реклама и связи с общественностью), а также дизайнерские услуги (архитектура, гражданское строительство, индустриальный дизайн и мода);

2. «Власть и влияние» или «Управление и Контроль»: органы национальных государственных структур, наднациональные организации (такие как ЮНЕСКО, ОЭСР и другие), а также штаб-квартиры ТНК;

3. «Креативные виды деятельности»: массовые перфомансы (театр, опера, балет, концерты), музеи, галереи и выставки, печатные и электронные средства массовой информации;

4. «Туризм»: собственно деловой и познавательный туризм, а также соответствующая инфраструктура: средства размещения, система общественного питания, объекты индустрии развлечений, транспорт и т.д.

Можно выделить общие моменты в классификациях Дж. Фридмана и Сассена Выделенные жирным признаки в своем материальном воплощении могут быть представлены населением, профессиями, информационными потоками и специализированными фирмами, банками и другими финансовыми учреждениями, непосредственно производствами. Важен высокий «уровень скорости» по сбору, передаче и потреблению информации. Многие виды деятельности тесно взаимодействуют и порождают ряд промежуточных или «совместных» видов деятельности. В силу информационного характера и синергического эффекта не только каждой из отраслей, но и всем четырем блокам деятельности, присуща сильная тенденция к территориальной концентрации.

Как известно НТП существенно изменил структуру ВВП государств, изменил структуру занятости городского населения, закрепил структуру мирового разделения труда. На фоне растущей глобализации, например, в сфере высокоспециализированных наукоемких услуг наблюдается рост их территориальной концентрации и усиление взаимодействия между несколькими глобальными городами, что диктуется агломерационными преимуществами и целым рядом факторов

Современная экономика – экономика НВТС, который составляет основную долю продукции передовых стран. По классификации ОЭСР к ним относятся:

Слайд 5

Классификация отраслей НВТС по ОЭСР:

Высокотехнологичные отрасли:

производство летательных и космических аппаратов;

производство фармацевтических препаратов;

производство офисного, счетного и компьютерного оборудования;

производство радио, теле- и коммуникационного оборудования;

производство медицинских, высокоточных и оптических инструментов.

Технологическое развитие выше среднего уровня:

производство электрических машин и аппаратов, не включенных в другие категории;

производство автомобилей;

Производство химических продуктов и химических веществ за исключением фармацевтических препаратов;

производство дорожного и транспортного оборудования, не включенного в другие категории;

производство машин и оборудования, не включенного в другие категории.

Технологическое развитие ниже среднего уровня

строительство и ремонт судов и лодок;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство кокса, продуктов нефтеперегонки и ядерного топлива;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

производство основных металлов и готовых металлических изделий.

Фирмы отраслей НВТС имеют сложную структуру управления. Управление материальными активами заменяется на управление нематериальными активами. Например, Маргарет Блэр из Института Брукингса рассчитала соотношение между материальными активами (имущество, основные производственные средства и оборудование) и общей рыночной стоимостью всех обрабатывающих и горнодобывающих компаний США, занесенных в базу данных Компьюстат. В 1982 году, в соответствии с ее расчетами, доля таких активов составляла 62,3% рыночной стоимости компаний; десять лет спустя эта доля снизилась до 37,9%. Здесь следует подчеркнуть, что обзор распространялся только на промышленные компании. пока подобных компаний есть интеллектуальный капитал, она может получать доходы, не обременяя себя ни управлением активами, ни необходимостью оплачивать их содержание.

Слайд 6

Различия знаний как ресурса от материального ресурса:

1. Знания не имеют места, в отличие от материальных ресурсов, которые присутствуют только в одном месте в одно время, а знания могут одновременно появиться в разных точках планеты.

2. Материальные ресурсы сокращаются, а знания увеличиваются. Классически по Рекарду категория стоимости в экономической теории выводится из понятия редкости (scarcity).

3. При производстве НВТ-товаров, большая часть затрат приходится на стадию НИОКР и в последствии, при увеличении объемов производства, затраты не растут.

4. Между затратами знаний на входе и объемом знаний на выходе нет значимого экономического соответствия. Поскольку стоимость интеллектуального капитала не обязательно соотносится с затратами на его приобретение, мерилом успеха не может быть количество усилий, приложенных к его достижению.

Секторы НВТС нарушают два фундаментальных экономических закона:

1. Закон спроса и предложения. На ликвидных и хорошо отлаженных финансовых рынках, например, должно господствовать близкое к совершенному равновесие; вместо этого положение на них все более переменчиво в связи с тем, что предметы купли-продажи все чаще переводятся из материальной области в нематериальную — в информацию о будущем и о стоимости интеллектуальных активов корпораций. Закон спроса и предложения не срабатывает, в частности, потому, что многие нематериальные товары, такие, как консалтинговые услуги, профессиональная подготовка, образование, развлечения, создаются производителями и потребителями совместно. Кто же здесь покупатель, а кто продавец? Еще одна причина заключается в том, что производственные возможности (предложение) часто определяются потребителями, а не официальными производителями. Избыточная производственная мощность, наличие которой пагубно воздействует на рынки материальных благ, повышает эффективность рынков нематериальных товаров.

2. Закон убывающей доходности. Сформулированный в восемнадцатом веке Томасом Мальтусом и Давидом Рикардо, он утверждает, что любое предприятие достигает в своей деятельности такого предела, за которым продуктивность дополнительных капиталовложений убывает по сравнению с отдачей более ранних. Двое рабочих способны увеличить производительность мусороуборочной машины вдвое, но четверо не добьются еще одного ее двукратного роста. Конкуренция из-за ограниченных ресурсов, гласит теория, уменьшает предельную рентабельность инвестиций. В связи с этим компании сокращают инвестиции до уровня средней прибыльности в своей отрасли и таким образом стабилизируют их структуру. Закон убывающей доходности влияет на экономику отчасти оттого, что, как это ни парадоксально, капитализм ненавидит прибыль и изо всех сил пытается ее уничтожить. Высокоприбыльное предприятие притягивает конкурентов; одни согласны зарабатывать чуть меньше, другие сбивают лидеру цены, потому что имеют возможность паразитировать на его инвестициях в технологию и в развитие рынка. Чем больше успех компании, тем больше ее уязвимость в конкурентной борьбе. (Возьмем, к примеру, историю фирмы «Лотус». Созданная в 1980 году, она вскоре стала ведущим поставщиком компьютерных программ, в частности интерактивных электронных таблиц для обработки данных. Этот бизнес обогатил компанию, но ей пришлось столкнуться с массой конкурентов, включая такого гиганта, как «Майкрософт». Судя по балансу фирмы, дела ее шли хорошо, но на самом деле острая конкурентная борьба истощала ее. Кажущаяся стоимость компании, представленная в ее балансе, оставалась вы- сокой, но ее истинная стоимость, измеряемая в категориях интеллектуального капитала, катастрофически падала. А затем произошла любопытная вещь. Ситуация резко изменилась. Позволю себе процитировать высказывание, сделанное по этому поводу легендой компьютерного бизнеса Эндрю Гроувом: «Пока все это происходило, фирма «Лотус» разработала компьютерные программы нового поколения, воплощенные в продукте Notes, который сулил такой же рост производительности организациям, какой электронные таблицы в свое время обеспечили индивидуальным пользователям. Программисты «Лотуса» все еще работали над электронными таблицами и сопутствующими программами, а руководство фирмы уже полностью сместило акцент на групповую обработку данных. Продолжая вкладывать средства в развитие продукта Notes в те трудные годы, оно разработало программу сбыта и развития, которая решила все проблемы финансовой отчетности крупных корпораций». Лейф Эдвинссон, Майкл Мэлоун. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1998.) Тем не менее, во многих отношениях экономическая деятельность информационного века характеризуется растущей, а не убывающей доходностью. По мнению экономиста из Стэнфордского университета и Института Санта-Фе Брайана Артура, «секторы экономики, основанные на использовании или разработке ресурсов (сельское хозяйство, производство скоропортящихся продуктов, горнодобывающая промышленность), по-прежнему испытывают на себе действие закона убывающей доходности. Здесь по праву властвует традиционная экономическая теория. Напротив, секторы, основанные на использовании знаний, характеризуются растущей доходностью. Очень нелегкое дело — разработать и произвести такие продукты, как компьютеры, фармацевтические изделия, ракеты, самолеты, автомобили, программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование или волоконная оптика. Требуются большие начальные вложения в научные исследования, разработки и оборудование, но прирост производства после начала реализации обходится относительно дешево... Издержки производства по мере выпуска все большего числа высокотехнологичных продуктов снижаются, а прибыль от их использования, напротив, увеличивается... После того, как некий продукт завоевал значительную часть рынка, у населения появляется сильная побудительная причина покупать его и дальше, чтобы иметь возможность обмениваться информацией с теми, кто им уже пользуется» (Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется по Time. 1992. June 15. Р. 24; [позиция тунисского правоведа Абдельвахаба Бёльваля представлена в] Time. 1992. June 15. Р. 26.). Но компания, создающая наукоемкую продукцию, способна получать больше прибыли не только за счет эффекта экономии в результате масштаба производства. Другой источник — внешний эффект от широкого распространения продукта. Дело в том, что стоимость знаний увеличивается вследствие расширения круга использующих их лиц.

Например, там, где высока себестоимость первого экземпляра, а последующие издержки незначительны, возникает сильнейший эффект экономии, обусловленной масштабом производства. Вот простой пример: представьте себе, что две компании израсходовали по 5 тыс. долл. каждая на разработку конкурирующих продуктов; продукты реализуются по цене 10 долл. за штуку, расходы на производство, рекламу и сбыт составляют 2,50 долл. на единицу продукции. Первая компания продает 2000 единиц продукта; ее прибыль составляет 20 000 долл. - (5000 + 5000) = 10 000 долл.. Вторая компания продает 1000 единиц и зарабатывает 10 000 — (5000 + 2500) = 2500 долл. Разница один к двум при реализации влечет за собой четырехкратный разрыв в прибыли, что неудивительно, если учесть эффект масштаба.

Теперь изменим условие: увеличим наполовину стоимость разработки продукта (7500 долл.) и наполовину сократим предельные удельные издержки на единицу продукции (1,25 долл.). Первая компания, как и прежде, получает 10 000 долл. прибыли: 20 000 — (7500 + 2500). А вот вторая зарабатывает всего 1250 долл.: 10 000 долл. от продажи минус 7500 +1250 долл. Теперь разница в доходах два к одному приводит к восьмикратному разрыву в прибыли. По мере роста соотношения затрат на производство первого экземпляра и предельных издержек возрастает и эффект масштаба.

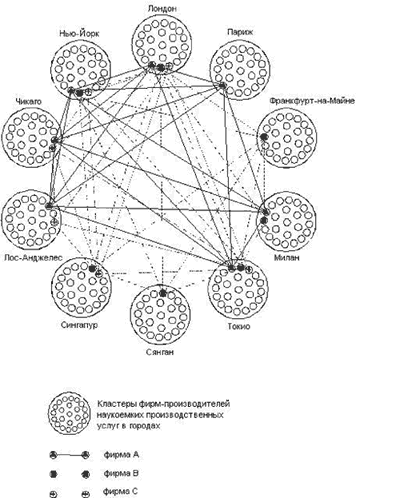

Производители наукоемких услуг образуют ядро глобальной сферы услуг, предлагают ТНК по возможности «всемирный» сервис и агрессивно развивают международную сеть представительств, которую вряд ли может заменить Интернет. Только тот, кто способен быстро мобилизовать по всему миру компетентную команду пользуется спросом как консультант у крупных компаний. Ядрами этой сети выступают мировые города. Такой подход дает возможность формализации концепции в виде трехуровневой сети:

Уровень мировой экономики, на котором предлагаются услуги;

Города как узловые пункты, в которых производятся наукоемкие услуги;

Фирмы как действующие лица.

Слайд 7

Часть сети мировых городов. Офисы трех фирм-производителей услуг в десяти мировых

Города в этой сетевой системе понимаются как узловые пункты, в которых пересекаются штандортные сети глобальных фирм. Для выявления межгородских взаимосвязей GaWC использованы данные за 2000 г. о размещении офисных центров 100 крупнейших глобальных фирм-производителей услуг шести отраслей, с представительством как минимум в 15 городах и хотя бы одним офисом в пределах каждой из трех «арен глобализации» – в Северной Америке, Европе и Восточной Азии. В целом в исследование вовлечены материалы по 23 банкам, 11 страховым компаниям, 18 аудиторским компаниям, 16 фирмам из сферы юриспруденции, 17 консалтинговым фирмам и 15 рекламным агентствам. Сбор данных велся по 315 городам мира с целью охватить все потенциально важные центры услуг. Для приведения всех сведений в единый формат нашла применение шестиуровневая шкала: от 0 (нет присутствия) до 5 (правление компании). В результате возникла матрица данных для 315 городов и 100 фирм с 31500 «оценок услуг»23.

Графическое изображение итоговых результатов расчетов (рис. 2) наглядно иллюстрирует, во-первых, безоговорочное лидерство Лондона и Нью-Йорка по степени вовлеченности в глобальную сеть городов, а во-вторых, неравномерное распределение ключевых узлов сети.

Для справки обратимся к перечню глобальных городв, в котром из российских только Москва, с коэффициентом до 0,5.

Слайд 8