- •Isbn 5-230-06778-7 Кубанский государственный технологический университет

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1

- •Классификация и виды счпу

- •Глава 2

- •2.1 Задачи управления на уровне станка, гибкого производственного модуля, гибкой производственной системы

- •2.1.1 Геометрическая задача чпу

- •2.1.2 Логическая задача чпу

- •2.1.3 Технологическая задача чпу

- •2.1.4 Терминальная задача чпу

- •2.2 Технические средства управления в автоматизированном производстве

- •Глава 3

- •3.1 Устройства ввода программ

- •3.2 Системы чпу на основе мп

- •3.3. Перспективы развития и применения микропроцессорных систем управления

- •Глава 4

- •4.1 Системы счисления, архитектура и принцип действия микропроцессоров и микроЭвм

- •Принцип действия микроэвм

- •4.2 Система программирования микропроцессора серии кр580

- •4.2.1 Способы адресации

- •4.2.2 Система команд

- •(А) (Данные)

- •4.2.3 Составление программ

- •4.3 Архитектура, система программирования микроЭвм «Электроника-60»

- •4.3.1 Алфавит языка Ассемблера, данные, адресное пространство

- •4.3.2 Система команд

- •4.3.3 Способы адресации

- •4.4 Система автоматизированной подготовки управляющих программ сап-см4

- •4.4.1 Структура и элементы программы

- •4.4.2 Раздел данных

- •4.4.3 Раздел процедур

- •Глава 5

- •5.1 Программируемые контроллеры

- •5.2 Программирование контроллеров

- •5.2.1 Азбука алгоритмизации прикладных программ

- •5.2.2 Основное правило записи программ применительно к мпк 580

- •5.2.3 Процедуры и подпрограммы

- •5.2.4 Основы формализованного подхода к разработке прикладных программ мп-контроллеров

- •5.2.5 Типовые процедуры ввода. Данных

- •5.2.6 Типовые процедуры вывода данных

- •5.2.7 Масштабирование

- •5.2.8 Программная реализация функций времени

- •5.2.9 Измерение временного интервала

- •5.2.10 Ввод символов с клавиатуры. Опрос группы упорядоченных двоичных датчиков

- •5.2.11 Процедура ввода цифры с клавиатуры. Опрос матрицы двоичных датчиков

- •5.2.12 Определение веса нажатой клавиши

- •Заключение

- •Приложение а

- •1 Микропроцессорные чпу металлорежущих станков фирмы fanuc

- •2 Мпс управления промышленным роботом

- •3 Мпс позиционно-контурного управления промышленными роботами

- •4 Счпу для управления по трем координатам

- •5.Система группового числового программного управления

- •6.Программируемый контроллер для плоскошлифовальных станков

- •Приложение б

- •1 Курсовой проект

- •1.1 Задание на курсовой проект

- •1.2 Объем и содержание курсового проекта

- •1.3 Методические указания к выполнению курсового проекта

- •1.4 Формализация и преобразование связей между логическими переменными

- •1.5 Общая характеристика микроЭвм

- •1.6 Общая характеристика микропроцессора

- •1.7 Технология изготовления микропроцессоров

- •1.8 Программная реализация систем цикловой электроавтоматики

- •1.9 Анализ объекта управления и построение модели циклического процесса

- •1.10 Методические указания к выполнению курсового проекта на примере автоматизированного комплекса

- •1.11 Пример разработки алгоритма работы ртк

- •1.12 Словесное описание алгоритма работы автоматизированного комплекса в автоматическом режиме

- •1.13 Описание аварийной ситуации автоматизированного комплекса

- •1.14 Методические указания по установлению соответствия датчиков и приводов адресам контролера

- •1.15 Разработка сети Петри

- •1.16 Краткие сведения о сети Петри

- •1.17 Представление алгоритма работы автоматизированного

- •1.18 Декомпозиция системы и построение сложной сети Петри

- •1.19 Язык программирования контроллера № s – 915

- •1.20 Составление управляющей программы

- •В ключение автоматического режима

- •П роверка исходного состояния ртк

- •П ереключение электромагнитов приводов Проверка срабатывания выходных переходов позиции р

- •Заключение

- •Глоссарии

- •Задание принял студент____________ _____________________________

- •Список литературы:

- •350072 Г. Краснодар, ул. Московская, 2

1.3 Методические указания к выполнению курсового проекта

Система управления состоит из набора различных компонентов, выполняющих определенные функции по отношению к внешнему окружению системы. Чтобы иметь возможность воспринимать информацию извне и передавать ее для управления, система должна иметь входы и выходы. Так, например, ввод информации в станок осуществляется с помощью штурвалов или рычагов, приводимых в действие оператором. Выходом системы является движение режущего инструмента. Функция станка заключается в изменении размеров и формы сырьевой заготовки при помощи режущего инструмента, движение которого задается входной информацией, введенной оператором. Более сложные электронные системы используются в задачах комплексных измерений. Эти системы конструируются из стандартных электронных элементов и мотивируются с жесткой конфигурацией.

Микрокомпьютер в отличие от других электронных компонентов не обладает фиксированным набором функциональных характеристик. Его характеристики определяются во время проектирования системы, используя процесс, который называется программированием. Неограниченный диапазон программируемых функциональных возможностей микрокомпьютера и придает ему особое значение. Электронные компоненты системы (в том числе и микрокомпьютер), которые называются аппаратными средствами (nardware) или техническими, являются сравнительно жесткими и трудно поддающимися изменениям после того, как параметры этих компонентов выбраны и система построена. В противоположность выше сказанному программные компоненты, создаваемые во время проектирования и называемые программным обеспечением (software), относительно легко могут быть изменены даже после того, как проектирование завершено и система управления сконструирована.

1.4 Формализация и преобразование связей между логическими переменными

Устройства ЭВМ состоят из элементарных логических схем. Работа этих схем основана на законах и правилах алгебры логики, которая оперирует двумя понятиями: истинности и ложности высказывания. Высказывания называются логическими двоичными переменными и обозначаются 1 и 0 соответственно. Высказывания могут быть простые, если содержат одно законченное утверждение, и сложные, содержащие два и более простых, связанных между собой некоторыми логическими связями.

Формализация и преобразование связей между логическими переменными осуществляется в соответствии с правилами алгебры логики, называемой Буля (английский математик Джордж Буля).

Две логические переменные А и В, принимающие значение 0 или 1, могут образовать логические функции. Из 16 возможных функций двух переменных наибольший практический интерес представляют функции отрицания, логического умножения и логического сложения.

Логическое отрицание НЕ переменной А есть логическая функция X, которая истинна только тогда, когда ложно А, и наоборот.

В алгебре логики любые функции удобно изображать в виде таблицы соответствия всех возможных комбинаций входных логических переменных и выходной логической функции, называемой таблицей истинности. Для функции логического отрицания НЕ эта таблица имеет вид

А 0

1

X

1 0

,

,

где А – входная переменная, X – выходная функция.

Функцию НЕ в символах алгебры логики записывают следующим образом:

___

X=А

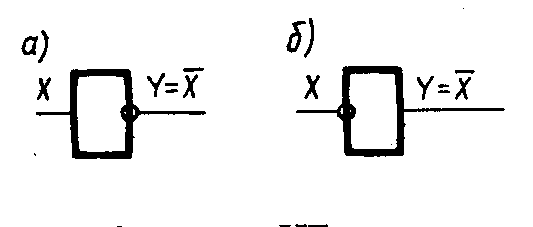

Графически

эта функция обозначается кружком на

входе или выходе логического символа

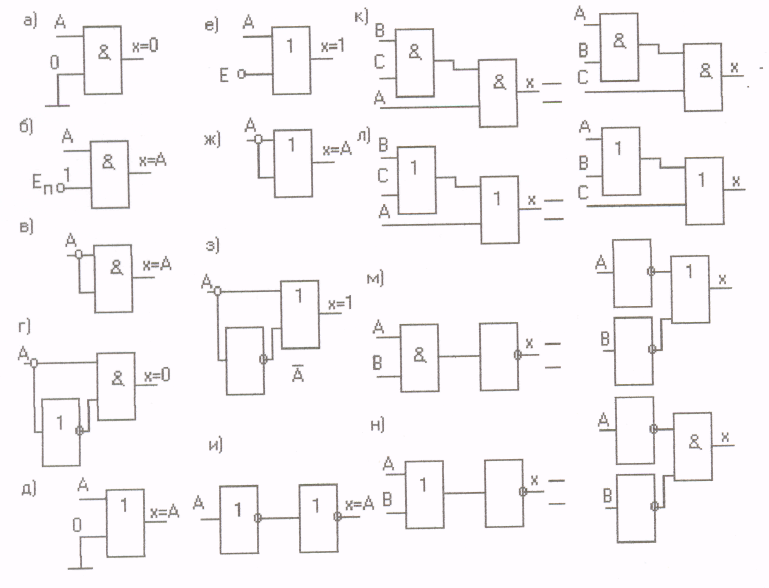

(рис. 4.1,а,б).

Графически

эта функция обозначается кружком на

входе или выходе логического символа

(рис. 4.1,а,б).

Рисунок 4.1 - Графическое изображение функции НЕ

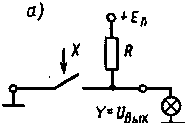

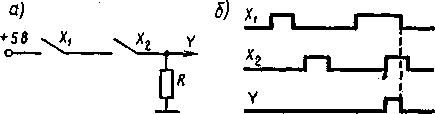

Пример реализации функции НЕ представлены на рисунке 4.2

Рисунок 4.2 - Пример реализации логической функции НЕ (а) и ее временные диаграммы (б)

Примем положение переключателя за входную переменную и обозначим замкнутое состояние ключа логической единицей (X = 1), а разомкнутое — логическим нулем (X = 0).

Логическое умножение И двух переменных А и В есть логическая функция X, которая истинна только тогда, когда одновременно истинны входные переменные. Для функции логического умножения таблица истинности имеет вид

А |

0 |

0 |

1 |

1 |

В |

0 |

1 |

0 |

1 |

X |

0 |

0 |

0 |

1 |

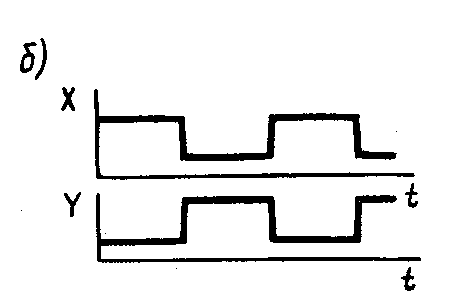

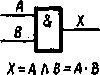

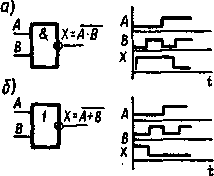

В алгебре логики логическое умножение И иногда называют конъюнкцией и записывают в виде X = А • В или X = А ∩ В. Графически функция И обозначается в виде прямоугольника, внутри которого ставится символ & (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 - Графическое изображение функции И

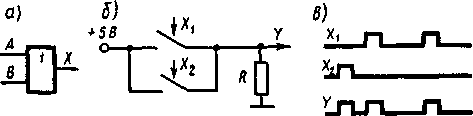

На рисунке 4.4 показан пример реализации логической функции X и диаграммы входных и выходных сигналов.

Рисунок 4.4 - Схема логической функции И (а), диаграмма входных

и выходных сигналов (б)

Логическая сумма ИЛИ переменных А и В есть логическая функция X, которая истинна, когда хотя бы одна из входных функций истинна. Для логической суммы таблица истинности имеет вид

А |

0 |

0 |

1 |

1 |

В |

0 |

1 |

0 |

1 |

X |

0 |

1 |

1 |

1 |

Логическая сумма в символах алгебры логики записывается .так:

X=A+B=AVB.

Пример реализации функции логической суммы двух переменных А, В и диаграммы входных и выходных сигналов представлены на рисунке 4.5.

а - графическое изображение;

б — схема логической суммы;

в - диаграммы входных и выходных сигналов

Рисунок 4.5 - Пример реализации логической суммы переменных А и В:

Три рассмотренных функции позволяют реализовать любую логическую зависимость.

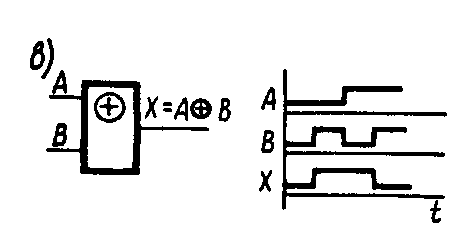

Рисунок 4.6 - Графическое изображение и временные диаграммы функции:

а -X = ИЛИ - НЕ; б -X = И - НЕ; в - X = =АВ+АВ

Широкое распространение получили в реализации современных логических схем функции ИЛИ—НЕ, И—НЕ, исключающие ИЛИ (рис. 4.6). Таблица истинности перечисленных функций соответственно имеет вид

А |

0011 |

|

А |

0 |

0 |

1 |

1 |

В |

0101 |

|

В |

0 |

1 |

0 |

1 |

Х= ИЛИ -НЕ |

1000 |

|

Х=И-НЕ |

1 |

1 |

1 |

0 |

А |

0 |

0 |

1 |

1 |

В |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

0 |

1 |

1 |

0 |

В таблице 1 приведен полный перечень функций двух аргументов. Функции, образованные логическими переменными, можно преобразовывать в соответствии с правилами или законами алгебры логики. При этом стремятся минимизировать логическое выражение, т.е. привести его к виду, удобному для практической реализации на логических элементах.

Таблица 1

Функции

|

Аргументы |

Обозначение функции

|

Название функции

|

||||

Х |

0 |

0 |

1 |

1 |

|||

Y |

0 |

1 |

0 |

1 |

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

f 0 (X,Y) |

|

0 |

0 |

0 |

0

|

0 |

Константа 0 |

f1 (Х,Y) |

|

0 |

0 |

0 |

1 |

Х |

Конъюнкция (логическое И) |

f2 (Х,Y) |

|

0 |

0 |

1 |

0 |

Х∆Y |

Запрет по Y (отрицание импликации) |

f3 (Х,Y) |

|

0 |

0 |

1 |

1 |

X |

Переменная X |

f4 (Х,Y) |

|

0 |

1 |

0 |

0 |

Y∆Х |

Запрет по X (отрицание импликации)

|

f5 (Х,Y) |

|

0 |

1 |

0 |

1 |

Y |

Переменная Y |

f6 (Х,Y) |

|

0 |

1 |

1 |

0 |

X |

Сумма по модулю 2 |

f7 (Х,Y) |

|

0 |

1 |

1 |

1 |

X |

Дизъюнкция (логическое ИЛИ |

f8 (Х,Y) |

|

1 |

0 |

0 |

0 |

X↓Y |

Стрелка Пирса ( отрицание дизъюнкции) |

f9 (Х,Y) |

|

1 |

0 |

0 |

1 |

X~Y |

Эквивалентность |

f10 (Х,Y) |

|

1 |

0 |

1 |

0 |

|

Отрицание Y (функция НЕ) |

f11 (Х,Y) |

|

1 |

0 |

1 |

1 |

Y→X |

Импликация от Y к Х |

f12 (Х,Y) |

|

1 |

1 |

0 |

0 |

|

Отрицание X (функция НЕ) |

f13 (Х,Y) |

|

1 |

1 |

0 |

1 |

X→Y |

Импликация от X к Y |

f14 (Х, Y) |

|

1 |

1 |

1 |

0 |

X\Y |

Штрих Шеффера ( отрицание конъюнкции) |

f15 (Х,Y) |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Константа 1 |

Рисунок

4.7 – Примеры преобразования логических

функций: а- Х=А0;

б- Х=А1=А;

в- Х=А![]() =А;

г-Х= А

=0;

д-Х=А+0=А; е-Х=А+1=1; ж-Х=А+А=А; з-Х=А+

=1;

и-Х=

=А;

г-Х= А

=0;

д-Х=А+0=А; е-Х=А+1=1; ж-Х=А+А=А; з-Х=А+

=1;

и-Х=![]() =А;

к-Х=(АВ)С=А(ВС);

л-Х=(А+В)+С=А+(В+С); м-

=А;

к-Х=(АВ)С=А(ВС);

л-Х=(А+В)+С=А+(В+С); м-![]() =

+

=

+![]() ;

н-

;

н-![]() =

=

Рассмотрим наиболее распространенные правила алгебры .логики на примерах с минимальным количеством переменных (рис. 4.7).

Правило 1: X = А -0 = 0 (рис. 4.7,а). Логическое произведение любого аргумента на 0 всегда равно 0. Правило часто используется для выполнения процедуры "маскирования" входных переменных.

Правило 2: X =А • 1 = А (рис. 4.7,б). Логическое произведение любого аргумента на 1 равно значению аргумента.

Доказательства правил 1 и 2 можно получить подстановкой значений аргументов в таблицы истинности для логических функций И, ИЛИ.

Правило 3: X =А • А =А (рис. 4.7,в) . Логическое произведение одних и тех же аргументов равно аргументу. В таблице истинности этому правилу соответствуют значения аргументов

Правило 4: А • А =0. Логическое произведение аргумента с его инверсией равно 0.

Правила 5,6,1,8 касаются логической суммы и аналогичны рассмотренным правилам для логических произведений.

Правило 5:Х=А +0=А (рис. 4.7,д).

Правило 6: X =А + 1 = 1 (рис. 4.7,е).

Правило 7: Х = А+4 =А (рис. 4.7,ж).

Правило 8: X =А,+ А = 1 (рис. 4.7,з) .

Правило 9: X = А = А (рис. 4.7,и). Двойная инверсия аргумента дает его истинное значение.

Правило 10: X = А•В= В•А.

Правило 11:Х=А+В=В+А.

Правила 10 и 11 аналогичны переместительному закону алгебры и указывают на возможность перемещения аргументов в логических функциях И, ИЛИ.

Правило 12: АГ = (А-В) -С = А- (В-С) (рис. 4.7,к).

Правило 13: X = (А + В) + С = А + (В + С).

Правила 12 и 13 аналогичны сочетательному закону алгебры и показывают, что аргументы логических функций И, ИЛИ можно группировать произвольно.

Правило 14: X = А (В + С) = АВ + АС.

Правило 15:Х = А + (В-С) = (А+В)(А+С).

Правило 15 можно доказать при помощи составления и сравнения таблиц истинности для правой и левой частей каждой формулы, описывающей тот или иной закон:

Левая часть Правая часть

А |

0 0 0 0 1 1 1 1 |

|

|

А |

0 0 0 0 1 1 1 1 |

В |

0 0 1 1 0 0 1 1 |

|

|

В |

0 0 1 1 0 0 1 1 |

С |

0 1 0 1 0 1 0 1 |

|

|

С |

0 1 0 1 0 1 0 1 |

В·С |

0 0 0 1 0 0 0 1 |

|

|

А+В |

0 0 1 1 1 1 1 1 |

|

|

|

|

А+С |

0 1 0 1 1 1 1 1 |

А+ВС, |

0 0 0 1 1 1 1 1 |

|

|

(А+В)(А+С) |

0 0 0 1 1 1 1 1 |

Правило 16: X = А + АВ = А.

Правило

17: X = А +

![]() = А+ В.

= А+ В.

Правила 16, 17 применяют при преобразовании логических выражений.

Для доказательства правила 16 воспользуемся правилами 2 и 6:

А+АВ = А (1 + В)=А_•1=А, а_для доказательства правила 17 - правилом 15:

А+![]() В=(А+

)(А+В)=(А+

В) =А +В.

В=(А+

)(А+В)=(А+

В) =А +В.

Правило

18:![]() =

=![]() (рис. 4.7,м).

(рис. 4.7,м).

Правило

1.9:![]() (рис.

4.7, н).

(рис.

4.7, н).

Правила 18, 19 известны как правила де Моргана, или законы инверсии.

Убедиться в справедливости правил 16—19 можно, если воспользуемся методом доказательства, который был применен для правила 15.

Правила алгебры логики применяют для преобразования исходных выражений к виду, удобному для их практической реализации. В этом случае логические функции задаются в виде таблицы истинности, в которой всем возможным значениям аргументов присваивается определенное значение функции. Например, в таблице 2 задана логическая функция Y трех переменных (А, В, С):

Таблица 2

А |

В |

С |

Y |

|

А |

В |

С |

Y |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Эта

функция принимает единичное значение

при наборах переменных

BC,

AB![]() ,

ABC и в соответствии с этим может быть

записана в виде уравнения

,

ABC и в соответствии с этим может быть

записана в виде уравнения

Y = BC+АВ + ABC (1)

Для реализации полученной логической функции потребуются три трехвходовые схемы И, одна трехвходовая схема ИЛИ и два инвертора. Правила алгебры логики позволяют преобразовать исходное уравнение к более удобному виду.

Во втором и третьем слагаемых уравнения (1) произведение АВ можно вынести за скобки:

Y= BС+ АВ( +C).

В соответствии с правилом 8 логическая сумма ( +С) = 1. Следовательно,

Y = BC+АВ1 = BC+ АВ.

После вынесения за скобки общего множителя В имеем

Y = В( С+А).

Применив для преобразования выражения в скобках правило 17, получим

Y = В( +А)(С+А) = В(С+А). (2)

После раскрытия скобок уравнение (2) можно представить в виде

Y = ВС + АВ.

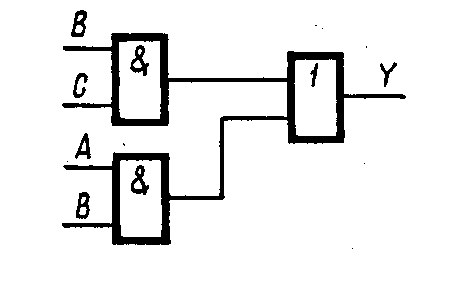

Очевидно, что уравнение (2) проще уравнения (1) для практической реализации и обеспечивает ту же выходную функцию (рис. 8).

Правила 18, 19 позволяют преобразовать уравнение (2) к виду, удобному для реализации схемы на других элементах

Рисунок 4.8 - Функциональная схема устройства

Рисунок 4.9 - Схема устройства в базисе элементов И-НЕ

Допустим, что для реализации схемы мы располагаем только элементами И— НЕ. Применим к (2) правила 9 и 19:

Y

=![]() (3)

(3)

Схема, соответствующая уравнению (3) представлена на рисунке 4.9.

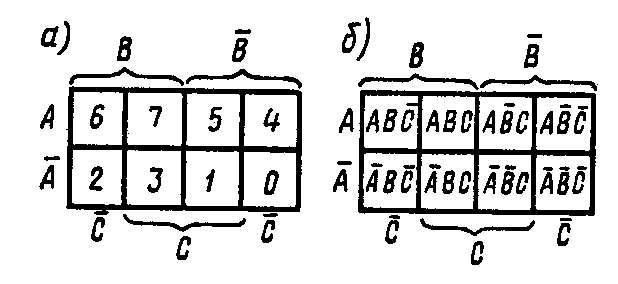

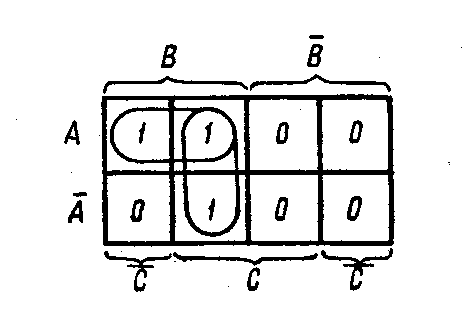

Для обеспечения минимизации логических уравнений можно использовать запись исходных данных в виде диаграмм Карно.

На рисунке 4.10, а, б представлены диаграммы Карно для трех переменных. Каждая клетка диаграммы соответствует логическому произведению прямого или инверсного значения переменных, присвоенных столбцу или строке, на пересечении которых она находится. Например, клетка с номером 0 находится на пересечении строки со значением переменной А и столбца со значениями переменных В и С соответствует логическому произведению ABC (рис. 4.10, а, б). В диаграммах Карно значения переменных присваиваются таким образом, чтобы соседние клетки по строкам и столбцам отличались между собой значением только одной переменной. Клетки, находящиеся на границах одной строки или одного столбца, считаются соседними.

На рисунке 4.11 представлена диаграмма Карно для четырех переменных и показаны значения логических произведений, соответствующие каждой клетке диаграммы.

а- с номером клетки, б — с логическим обозначением клетки

Рисунок 4.10 - Диаграммы Карно для трех переменных:

Рисунок 4.11 - Диаграмма Карно для четырех переменных

По описанию логической функции нескольких переменных на диаграммах Карно в клетки записывают значения логических произведений из таблицы истинности. На рисунке 4.12 представлена диаграмма Карно, соответствующая логической функции, заданной таблице 2

Рисунок 4.12 - Пример логической функции

Диаграммы Карно позволяют легко выделить произведения, которые можно упростить. Если произведения стоят в соседних клетках, то из общего выражения можно исключить одну переменную. Например, элементы 3 и 7 клеток (см. рис. 10, а) можно преобразовать к виду

ABC+ BC=(А+ )•ВС=ВС.

Элементы 6 и 7 клеток — соответственно к виду

AB +ABC=АВ( +С)=АВ.

Одно и то же произведение можно использовать несколько раз в сочетании с другими. Применяя правило преобразования, функцию, представленную на рисунке 4.12, определяют уравнением

Y=АВ+ВС

а)![]()

![]() б)

в)

г)

б)

в)

г)

|

|

|

|

|

А |

|

|

|

|

|

А |

1 |

|

|

1 |

|

А |

|

|

|

|

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

1 |

1 |

|

|

В |

|

|

|

|

|

В |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

1 |

1 |

1 |

D

D D D

D

D D D

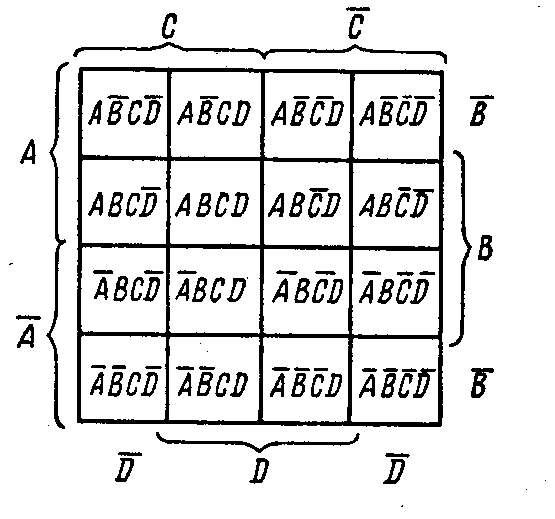

F=AB F=![]() F=

F=![]() F=

F=

Рисунок

4.13

- Логические функции: а-F

=АВ;б-F=

C;в-F—B![]() ;

;

г — F =

Используя правила 8, 14, 17, легко доказать, что четыре логических произведения, образующие столбец или строку, позволяют исключить из выражения аргументы, встречающиеся в прямом и инверсном кодах. Произведения, образующие квадрат (с учетом замкнутости краевых линий диаграммы), позволяют исключить из общего выражения две переменные. Основные варианты группирования клеток на диаграммах Карно представлены на рисунке 4.13, а – г.