- •Описание

- •1. Измерение абсолютного порога (rl) методом минимальных изменений.

- •2. Измерение дифференциального порога (dl) методом минимальных изменений.

- •Результат

- •Результат

- •Результат

- •Результат

- •Результат

- •Теории и описание

- •Результат

- •Описание

- •2. Порядковая (ранговая) шкала - отображение отношений порядка. Единственно возможные отношения между объектами измерения в данной шкале – это больше/меньше, лучше/хуже.

- •Методика «Классификация понятий»

- •Теорические основы

- •Описание

- •Результат

2. Измерение дифференциального порога (dl) методом минимальных изменений.

Процедура. В этом случае все особенности метода и процедура остаются почти теми же, что и при определении абсолютного порога. Единственное изменение процедуры состоит в том, что одновременно с переменным стимулом испытуемому предъявляется эталон или стандартный стимул — Sst, который задает тот уровень исходного раздражителя, относительно которого выясняется величина разностного порога. В силу того, что ощущения различия стимулов у испытуемого могут быть различны, естественно разрешить испытуемому давать три категории ответов, а именно "больше", "меньше", "равно". Ответ "не знаю", "сомневаюсь" обычно отождествляется с ответом "равно". За порог принимается значение стимула, соответствующее середине межстимульного интервала, где впервые произошла смена категории ответа: от "больше" к "равно" и от "равно" к "меньше" в нисходящем ряду, а в восходящем ряду от ответа "меньше" к ответу "равно" и от ответа "равно" к ответу "больше". Таким образом, при измерении разностного порога определяются четыре значения порога (по два в каждом ряду). Это верхний порог — Lh в восходящем и нисходящем рядах ( Lh↑, и Lh↓) и нижний порог — L| в восходящем и нисходящем рядах (L|↑, и L|↓). Таким образом, в каждом ряду мы находим две пороговые точки: верхний и нижний разностные пороги. На рис. 1 они помечены точками в каждом ряду. Этот рисунок иллюстрирует правило установления пороговой точки в нисходящих и восходящих рядах ответов испытуемого.

Результат

Поздравляем с завершением серии экспериментов !

Напомним основные формулы :

n

сумма ( Lhвверх + Lhвниз )

i=1

Верхний порог Lh = --------------------------------

2 * n

n

сумма ( Llвверх + Llвниз )

i=1

Нижний порог Ll = --------------------------------

2 * n

Двойка в знаменателе нужна, так как в числителе сум-

мирование идет по парам рядов (их n = 2O), а в зна-

менателе должно стоять общее количество предъявлений

(всего 4О или 2 * n).

Дата работы: 07.12.2012 14:10

Время работы общее: 963 с. (16 м. 03 с.)

Время работы чистое: 958 с. (15 м. 58 с.)

Отчет о работе:

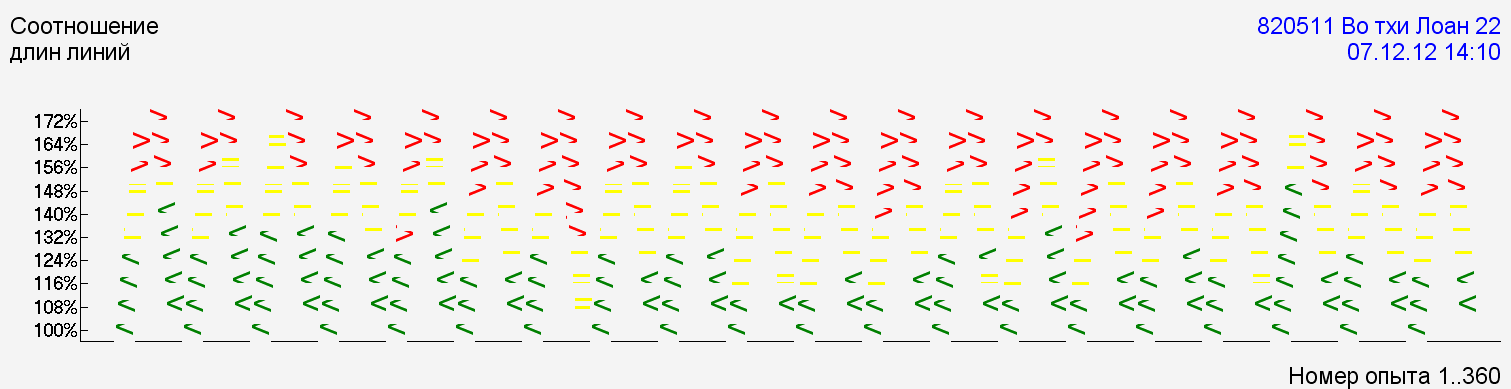

Сводная таблица ответов:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>172%

>>>>=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=>>>>>164%

>>>==>=>>=>>>>>>=>>>>>>>>>>=>>>>>>=>>>>>156%

==========>=>>====>=>>>>==>=>=>=>><>=>>>148%

=<=======<===>========>===>=>=>===<=====140%

=<=<<<<=><===>=============<>=====<=====132%

<<<<<<<<<<==<=<=<<======<<=<===<==<=<===124%

<<<<<<<<<<<<<=<<<<===<=<<==<=<<<<=<<<<<<116%

<<<<<<<<<<<<<=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<108%

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<100%

^Начало(1) Завершение(400)

Оценка: 5

Каждый знак в таблице означает один ответ:

< - левая линия длиннее,

= - линии равны,

> - длиннее правая линия.

Прядок следования ответов - по столбцам, начиная с

левого нижнего "<" - вверх по 1-му столбцу, затем

вниз по 2-му и т.д. Нечетные столбцы проходились

снизу вверх (увеличение правой линии), а четные -

сверху вниз (правая линия уменьшалась). Проценты

справа означают реальное соотношение длин правой

и левой линии для данной строки.

Методика диагностики социально- психологической

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда

теорические основны

Опросник социально-психологической адаптации был разработан Карлом Роджерсом и Розалинд Даймонд в США в 1954 году[1]. На русском языке адаптация опросника была опубликована в 1987 году канд. психол. наук Т. В. Снегирёвой[2]. В 2004 году в журнале «Психология и школа» была опубликована модифицированная канд. психол. наук А. К. Осницким версия опросника[3], получившая с тех пор заметное распространение.

Инструкция

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным образом жизни.

Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 6, подходящий, по вашему мнению:

0 — это ко мне совершенно не относится;

1 — мне это не свойственно в большинстве случаев;

2 — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;

3 — не решаюсь отнести это к себе;

4 — это похоже на меня, но нет уверенности;

5 — это на меня похоже;

6 — это точно про меня.

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания

Интерпретация результатов

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для подростков приводится в скобках, для взрослых — без скобок. Результаты до зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а после самого высокого показателя в зоне неопределенности — как высокие.

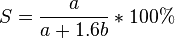

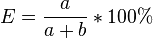

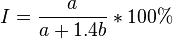

Интегральные показатели

Адаптация:

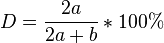

;

;Самопринятие:

;

;Принятие других:

;

;Эмоциональный комфорт:

;

;Интернальность:

;

;Стремление к доминированию:

;

;

Тест:

Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор.

Нет желания раскрываться перед другими.

Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.

Предъявляет к себе высокие требования.

Часто ругает себя за сделанное.

Часто чувствует себя униженным.

Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола.

Свои обещания выполняет всегда.

Теплые, добрые отношения с окружающими.

Человек сдержанный, замкнутый, держится ото всех чуть в стороне.

В своих неудачах винит себя.

Человек ответственный; на него можно положиться.

Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны.

На многое смотрит глазами сверстников.

Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать.

Собственных убеждений и правил не хватает.

Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к действительности.

Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживании обид, мысленно перебирая способы мщения.

Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать себе; самоконтроль для него не проблема.

Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.

Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят собой.

Люди, как правило, ему нравятся.

Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.

Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.

Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться.

С окружающими обычно ладит.

Всего труднее бороться с самим собой.

Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих.

В душе оптимист, верит в лучшее.

Человек неподатливый, упрямый, таких называют трудными.

К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают.

Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и действовать самостоятельно.

Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относятся, любят его.

Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться.

Человек с привлекательной внешностью.

Чувствует себя беспомощным, нуждается в том, чтобы кто-то был рядом.

Приняв решение, следует ему.

Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния других людей.

Испытывает чувство вины, даже если винить себя как будто не в чем.

Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.

Всем доволен.

Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя.

Чувствует вялость: все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным.

Уравновешен, спокоен.

Разозлившись, нередко выходит из себя.

Часто чувствует себя обиженным.

Человек порывистый, нетерпеливый, горячий, не хватает сдержанности.

Бывает, что сплетничает.

Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.

Довольно трудно быть самим собой.

На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает.

Происходящее с ним толкует на свой лад. Способен напридумывать лишнего, словом, не от мира сего.

Человек, терпимый к людям, принимает каждого таким, каков он есть.

Старается не думать о своих проблемах.

Считает себя интересным человеком - привлекательным как личность, заметным.

Человек стеснительный. Легко тушуется.

Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца.

В душе чувствует превосходство над другими.

Нет ничего, в чем бы он выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое «Я».

Боится того, что подумают о нем другие.

Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, старается быть среди лучших.

Человек, в котором в настоящий момент многое достойно презрения.

Человек деятельностный, энергичный, полон инициатив.

Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями.

Себя просто недостаточно ценит.

По натуре вожак и умеет влиять на других.

Относится к себе в целом хорошо.

Человек настойчивый, напористый, ему всегда важно настоять на своем.

Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно если разногласия грозят стать явными.

Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности.

Пребывает в рассеянности, все спуталось, все смешалось у него.

Доволен собой.

Невезучий.

Человек приятный, располагающий к себе.

Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность.

Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.

Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не справлюсь, а вдруг не получится?

Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.

Умеет упорно работать.

Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и его отношение к окружающему миру.

Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.

Всегда говорит только правду.

Встревожен, обеспокоен, напряжен.

Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит.

Чувствует неуверенность в себе.

Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои поступки.

Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.

Человек толковый, любит размышлять.

Иной раз любит прихвастнуть.

Принимает решения и тут же их меняет: презирает себя за безволие, а сделать с собой ничего не может.

Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь.

Никогда не опаздывает.

Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.

Выделяется среди других.

Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.

В себе все ясно, себя хорошо понимает.

Общительный, открытый человек, легко сходится с людьми.

Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; со всем может справиться.

Себя не ценит, никто всерьез его не воспринимает; в лучшем случае к нему снисходительны, просто терпят.

Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают его мысли.

.Все свои привычки считает хорошими.

Методика В. М. Когана

теорические основны

В арсенале инструментария практического психолога методика В. М. Когана или «проба на совмещение признаков» («методика совмещения признаков») занимает особое место. Со времени ее разработки и первой публикации в 1967 году В. М. Коганом и Э. А. Коробковой, если судить по упоминанию в специальной литературе, она периодически то исчезает из поля зрения специалистов, то вновь появляется.

Эта методика, уже вошедшая в ряд пособий (С. Я. Рубинштейн, 1979; 1999; В. М. Блейхер, И. В. Крук, 1986), апробировалась и усовершенствовалась многими авторами. В частности, упрощенный вариант методики апробирован Э. А. Кробковой и Л. Е. Резник на детях 5-7 лет (1968). Позднее О. В. Романенко (1973) разрабатывает под руководством В. М. Когана вариант методики с использованием сортировочного ящика. Для совершенствования статистической обработки расчетов Т. Д. Молодецких и А. Я. Иванова (1982) вводят «коэффициент врабатываемости» и «анализ кривых ошибок». Высокие потенциальные возможности методики позволили использовать ее в качестве инструмента для исследования обучаемости слабослышащих детей и их мышления

(Л. И. Тигранова, 1985). К счастью, добавления, внесенные в интерпретацию экспериментальных результатов, не ухудшили исходного варианта, а только расширили его возможности, но и создали ряд модификаций. Она включена в набор методик кейса «Лилия». В основном данная методика пропагандировалась С. Я. Рубинштейн (1979) и известна патопсихологам и дефектологам (коррекционным педагогам) по ее работам. В последнем издании труда С. Я. Рубинштейн (1999) «Проба на совмещение признаков» также занимает достойное место, но в ее описании не внесены многие моменты, предложенные после 1979 года другими авторами, работавшими с методикой. Возможно, что упоминание в контексте инструментов исследования умственной отсталости и наложило определенный отпечаток на ее принятие другими психологами.

Процедура исследования.

Выполнение методики предполагает прохождение исследуемым четырех этапов задания. Перед каждым из этапов карточки тщательно перетусовываются экспериментатором. Желательно, чтобы психолог, объяснив цель исследования, сделал показ на нескольких первых карточках и лишь после этого предложил самостоятельное выполнение ребенку.

На I этапе ребенку предлагают произвести простой пересчет карточек вслух. На этом этапе определяется показатель ВI , который свидетельствует об индивидуальном темпе работы. Ошибки в пересчете на этом этапе могут указывать на плохой навык присчитывания. Инструкция I этапа: "Пересчитай вслух эти карточки, откладывая их по одной на стол".

На II этапе предлагают произвести пересчет карточек с одновременной их сортировкой по цвету: «Красную к красной, синюю к синей и т. д.». Временной показатель, полученный по окончанию процедуры, записывают как ВII. Ошибки на II этапе интерпретируются как нарушение концентрации произвольного внимания. Инструкция II этапа: "Теперь ты должен также вслух пересчитать эти карточки и одновременно раскладывать их на группы по цвету".

На III этапе происходит операция отвлечения от иррелевантного признака (цвета). Цвет, по И. П. Павлову, является сильным признаком. На этом этапе задача исследуемого субъекта следующая: он должен, пересчитывая карточки вслух, располагать их по соответствующим стопкам в зависимости от формы фигур, изображенных на них. Эмпирические данные, полученные при исследовании учащихся вспомогательной школы, показывают низкую эффективность работы детей-олигофренов на этом этапе. Показатель ВIII отражает способность к переключению внимания. Инструкция III этапа: "Эти же карточки пересчитывай вслух и при этом сортируй их уже не по цвету, а по форме".

На IV этапе перед ребенком кладут таблицу совмещения форм. Ему предлагают раскладывать карточки в соответствии с их местоположением на таблице форм: на пересечении формы и цвета предполагаемого места карточки, сопровождая это пересчетом карточек вслух. Временные показатели (ВIV), наличие ошибок в присчитывании и совмещении отражают особенности распределяемости внимания у исследуемого субъекта. По данным литературы у умственно отсталых не вырабатывается навык раскладки карточек с учетом цвета и формы, практически счет за них ведет экспериментатор. В исследованиях Л. Е. Резник показано, что процесс совмещения признаков умственно отсталым детям 5-6 лет почти недоступен. Инструкция IV этапа: "Ты должен найти место для каждой карточки на этой таблице, учитывая одновременно цвет и форму. При этом по-прежнему веди счет - пересчет карточек".

Интерпретация получаемых данных.

Показатели ВI, ВII, ВIII и ВIV, как было сказано выше, являются самостоятельными диагностическими данными. Кроме них учитываются показатели «Д» и «К». Показатель «Д», введен В. М. Коганом - дефицит внимания или разница между временем, затраченном на IV этапе и суммой временных затрат на II и III этапах. Он определяется по формуле: Д = ВIV - (ВII + ВIII). Показатель «Д» указывает на способность/неспособность к совмещению признаков, дефицит произвольного внимания и, в частности, свидетельствует о трудностях его распределения. Этот показатель высок при астенических состояниях и при нарушениях психики по сосудистому типу. Показатель «К», введенный Т. Д. Молодецких и А. Я. Ивановой, назван ими как «коэффициент врабатываемости». Определяется формулой: К = (Д/ВIV). Чем меньше величина этого коэффициента, тем выше врабатываемость исследуемого, тем лучше он усваивает принцип работы. В норме показатель «К» не превышает 0,1 - 0,2. Запись в протоколе количества секунд, потраченных на пересчет десяти карточек, позволит проследить, как нарастают нарушения работоспособности у ребенка в ходе выполнения задания.

Анализ кривых распределения ошибок (был предложен Т. Д. Молодецких и А. Я. Ивановой, 1982) - это уже качественный критерий. Авторы выделили четыре типа таких кривых.

«Нормальный» тип - кривая с малым количеством ошибок на II, III и IV этапах (не более 1-2), характерна для детей с нормальным развитием. При соответствующих временных показателях она действительно свидетельствует о нормальном уровне умственной работоспособности.

«Истощающийся» тип, при котором кривые распределения ошибок носят характер неуклонно нарастающей вверх линии от минимального числа ошибок на II этапе и до максимального на IV этапе. Это свидетельствует об истощаемости, утомляемости и плохой способности сохранять устойчивое внимание.

«Ригидно-возбудимый» тип - кривая, обращенная вверх, свидетельствует о значительном колебание внимания, о трудностях переключения: работоспособность снижалась на II этапе, а число ошибок нарастало на III этапе, затем к концу задания (IV этап) работоспособность вновь повышается, но не достигает первоначального уровня.

«Заторможенный» тип - количество ошибок максимальное на II этапе выполнения методики достигает минимума в конце, что говорит о значительном затруднении в организации целенаправленного внимания.

В ходе изучения особенностей произвольного внимания у детей с ЗПР был получен еще один вид кривой, не описанный ранее и названный «лабильный» (Л. Ф. Чупров, 1988; 1997). При этом типе большое количество ошибок дети допускают на II и наибольшее на IV этапах, в то время как на III этапе количество ошибок резко снижалось. Этот тип кривой может указывать на затруднения врабатываемости и истощаемость внимания.