- •Лабораторная работа №1 ткани. Стебель.

- •Разнообразие тканей в стебле тыквы обыкновенной (Cucurbita реро l.)

- •Строение проводящих пучков в стебле тыквы (Cucurbita реро l.)

- •Лабораторная работа №2 Анатомическое строение корня и листа.

- •Анатомическое строение корня.

- •Анатомическое строение листа

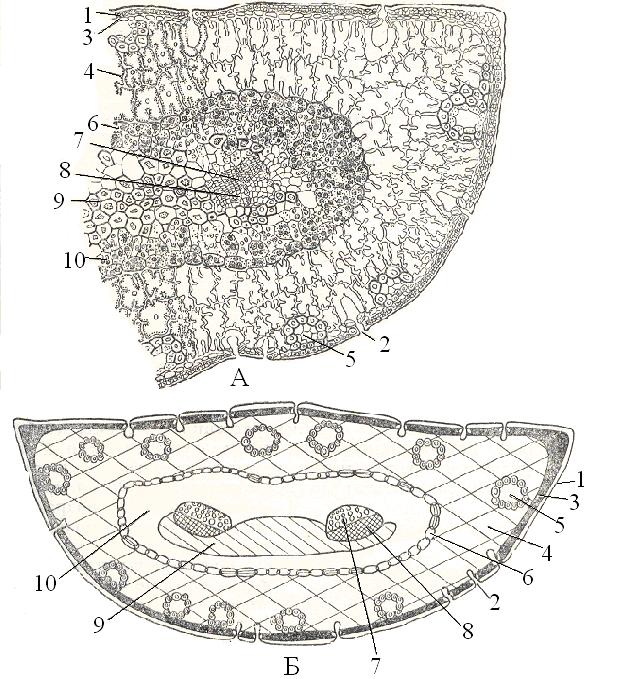

- •Поперечный срез листовой пластинки листа камелии (Camelia japonica)

- •Анатомическое строение листа

- •Анатомическое строение листа Camelia japonica

- •Лабораторная работа №3 общая характеристика и классификация высших растении

- •Лабораторная работа №4

- •Лабораторная работа №5

- •Лабораторная работа №6. Плаун Лабораторная работа №7. Селагинелла Лабораторная работа №8.

- •1) Отдел Polypodiophyta — Папоротниковидные, или папоротники.

- •2) Отдел Polypodiophyta — Папоротниковидные, или папоротники.

- •Строение листа (хвои) сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ):

- •Строение листа (хвои) сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ):

- •Отдел покрытосеменные, или цветковые растения (angiospermae, anthophyta, или magnoliophyta)

- •Основные различия.

- •Отдел покрытосеменные, или цветковые растения (angiospermae, anthophyta, или magnoliophyta)

1) Отдел Polypodiophyta — Папоротниковидные, или папоротники.

Класс Polypodiopsida — Полиподиопсиды

Подклас Salviniidae - Сальвиниевые

Порядок Salviniales - Сальвиниевые

Семейство Salviniaceae - Сальвиниевые

Род Salvinia - Сальвиния

Вид Salvinia natans - Сальвиния плавающая

Нарисовать:

Общий вид.

Поперечный срез соруса (спорокарпия).

Поперечный срез стебля

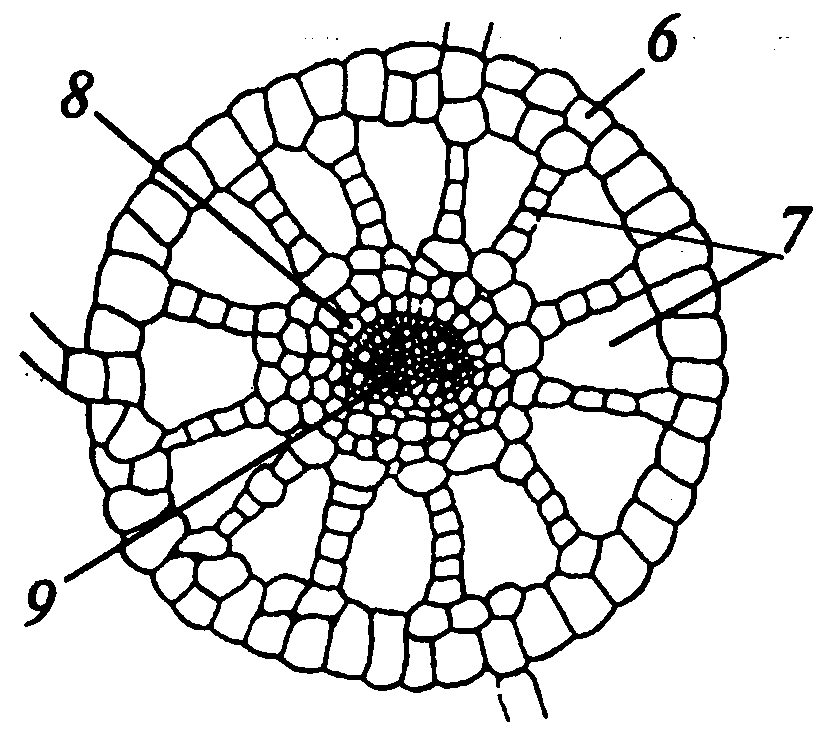

Поперечный срез стебля:

А Б

А — поперечный срез стебля S. natans;

Б — поперечный срез стелы стебля S. natans;

6 — эпидерма;

7 — кора с воздушными полостями;

8 — эндодерма;

9 — стела;

10 — ксилема;

11 — флоэма.

2) Отдел Polypodiophyta — Папоротниковидные, или папоротники.

Класс Ophioglossopsida — Ужовниковые

Порядок Ophioglossales - Ужовниковые

Семейство Ophioglossaceae - Ужовниковые

Виды Ophioglossum vulgatum - Ужовник обыкновенный

Воtrychium – Гроздовник

Нарисовать общий вид.

Отдел Polypodiophyta — Папоротниковидные, или папоротники.

Класс Ophioglossopsida — Ужовниковые

Порядок Ophioglossales – Ужовниковые Семейство Ophioglossaceae - Ужовниковые Вид Ophioglossum vulgatum - Ужовник обыкновенный, Воtrychium – Гроздовник

Современные представители по ряду признаков значительно отличаются от типичных папоротников. Класс включает один порядок, одно семейство и 3 рода - ужовник, гроздовник и гельминтостахис. Всего 87 видов. Очень древняя группа. Многое не известно. Большинство видов ужовника приурочено к тропикам, гельминтостахис обитает в тропических лесах Восточного полушария, а гроздовник встречается на всех континентах. Ужовниковые приурочены к затененным лесам, произрастают и на лугах, болотах, в тундровых сообществах.

Все виды - многолетние, часто вечнозеленые травянистые растения небольших размеров (20-30 см), лишь один тропический эпифитный вид - ужовник повислый (О. pendulum) достигает 2-4 м. Имеют короткие корневища с толстыми, мясистыми неветвящимися корнями, что говорит о их примитивности. Корни микоризные, т.е. пронизаны гифами гриба (часть коры), без корневых волосков.

Для листьев ужовниковых характерен диморфизм частей листа. Спороносные и вегетативные доли листьев располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях, как теломы у риниофитов. Лист ужовниковых всегда разделен на две части — спороносную и вегетативную, сидящие на общем черешке. От заложения до выхода листа проходит 4—5 лет. У одних видов вегетативная часть листа многократно ветвится, у других они цельные (у видов ужовника); то же относится и к спороносным частям. У ужовника обыкновенного вегетативная часть листа простая, цельнокрайняя, ланцетовидная, немного мясистая; спороносная более длинная, несет на колосовидной верхушке группу спорангиев, сросшихся в два длинных синангия. Спорангии эуспорангиатные и развиваются из группы инициальных клеток, стенки спорангиев толстые, многослойные.

Виды рода Гроздовник имеют перистораздельные (например, у ключ-травы — В. lunaria) или дважды, трижды рассеченные бесплодные части листа (например, у гроздовника многораздельного) и также разветвленную верхушку спороносной части. Спорангии сидят на коротких толстых ножках по бокам и на верхушках веточек. Споры во всех спорангиях одинаковые (изоспория), округло-тетраэдрические, созревают обычно в июле.

Из спор вырастают небольшие (от 1 мм до 5-6 см) клубневидные микоризные обоеполые гаметофиты с антеридиями и архегониями. Подземные и многолетние (развиваются и живут до 20 лет). Лишены ризоидов и питаются микотрофно. Первыми созревают антеридии. Антеридий образуется из единственной поверхностной клетки гаметофита. Двухслойность стенки антеридия — уникальный для современных высших растений признак. Антеридий вскрывается, высвобождая многожгутиковые до 100 сперматозоидов.

Архегонии возникают несколько позднее. По строению и развитию сходны с другими папоротниками. Зрелые архегонии вскрываются благодаря сбрасыванию четырех дистальных клеток шейки.

Из зиготы развивается сначала гаустория, а затем зародыш. У одних видов первыми формируются лист и почка, а корень возникает позднее; у других видов первыми формируются корни, а позднее - побеги. Сформированные зародыши очень разнообразны по форме и пропорциям своих частей.

Ужовниковые встречаются у нас сравнительно редко, по сыроватым лугам и лесным полянам. Не выделяясь среди прочих луговых трав ни размерами, ни формой, ужовниковые часто оказываются незамеченными. Эти своеобразные папоротники принадлежат к числу охраняемых растений.

Лабораторная работа №12-13

Отдел Pinophyta, Gymnospermae - Голосеменные

Класс Pinopsida - Хвойные

Подкласс Pinidae - Хвойные

Порядок Pinales - Сосновые

Семейство Pinaceae - Сосновые

Вид Pínus sylvéstris - Сосна обыкнове́нная

Начало развития голосеменных относится к позднему девону: однако полного расцвета они достигли в мезозое. В настоящее время насчитывается около 750-1000 видов голосеменных. Отдел подразделяется на 6 классов: семенные папоротники, саговниковые, беннеттитовые, гинкговые, хвойные, гнетовые.

Семейство Сосновые самое обширное среди всех голосеменных и самое важное в хозяйственном отношении. Насчитывает 10 родов с 250 видами, приуроченными в основном с Северному полушарию. Подсемейство сосновые (Pinoideae) содержит 1 род сосну (Pinus) со 100 видами. Главные лесообразующие породы в умеренной и умеренно холодных областях Европы, Азии и Америки. В Южное полушарие проникает лишь один вид - сосна Меркуза (Pinus mercusii). Роды сосна, ель, кедр, пихта, лиственница. Хвойные в основном вечнозеленые, реже листопадные деревья, редко кустарники. Чаще всего деревья высотой 20-30 м, лишь отдельные виды могут достигать больших размеров, например, высота лиственницы западной (Larix decidua) от 50 до 80 м. Некоторые виды кустарники. Некоторые виды сосен доживают до 3-4 тыс. лет, хотя средний возраст - 200-400 лет.

Листья у большинства видов хвойных имеют форму хвои, реже они чешуевидные или линейные. Моноподиальный ствол, ветви сжатыми спиралями (почти мутовки) закладываются в год по одной – можно определить возраст, пирамидальная крона. Ветви второго и далее порядков закладываются в одной плоскости, образуя ярусы.

Стебель – тонкая кора, массивный древесный цилиндр, сердцевина (едва различима в старых стволах). Очень мало или полностью отсутствует паренхима. Ксилема на 90-95% состоит из трахеид. Древесина имеет хорошо выраженные годичные кольца и систему горизонтальных и вертикальных смоляных ходов – удлиненные межклетники, заполненные эфирными маслами, смолой, бальзамами, которые выделяют выстилающие клетки. Они окружены мертвыми клетками, заполненными воздухом. Корень образует мощную стержневую систему (у многих сосен главный корень недоразвит и заменяется боковыми). Почти все виды - микоризные.

Рассмотрим подробно именно сосну обыкновенную:

Игловидные листья у проростков располагаются спирально и появляются на стеблях по одному. Через год или два у сосны начинают появляться пучки длинных игл (хвоинок), каждый из которых содержит строго определенное их число (от 1 до 8 в зависимости от вида). Здесь по 2. Большинство сосен не меняет свою хвою 2—4 года (у сосны остистой до 45 лет). Эти пучки хвоинок, одетые у основания рядами коротких чешуевидных листьев, представляют собой укороченные побеги - брахибласты (brachys — короткий)., у которых подавлена активность апикальной меристемы. Таким образом, пучок хвоинок у сосны является ограниченной в росте веткой. Укороченный побег опадает вместе с листьями - хвоями. Лишь крайне экстремальные условия (пожары, неординарные холода, повышенная радиация) могут вызвать их рост.

Обыкновенные неограниченные в росте длинные побеги — ауксибласты (auxano — увеличиваюсь, расту и blastos — росток) представляют собой деревенеющий стебель, усаженный многочисленными мелкими, спирально расположенными, неассимилирующими чешуевидными листьями. Они выполняют функцию почечных чешуи и весной опадают. В их пазухах закладываются почки, из которых возникают укороченные побеги, покрытые такими же чешуйками, но заканчивающиеся наверху зелеными игловидными листьями. У большинства хвойных, растущих в холодных областях, верхушка побега защищена плотно сидящими тонкими чешуями, образующими в конце вегетационного сезона ясно выраженную почку. Почечные чешуи бывают покрыты защитным слоем смолы или плотно прикрыты толстым волосяным покровом

Таким образом, имеется 2 типа побегов.

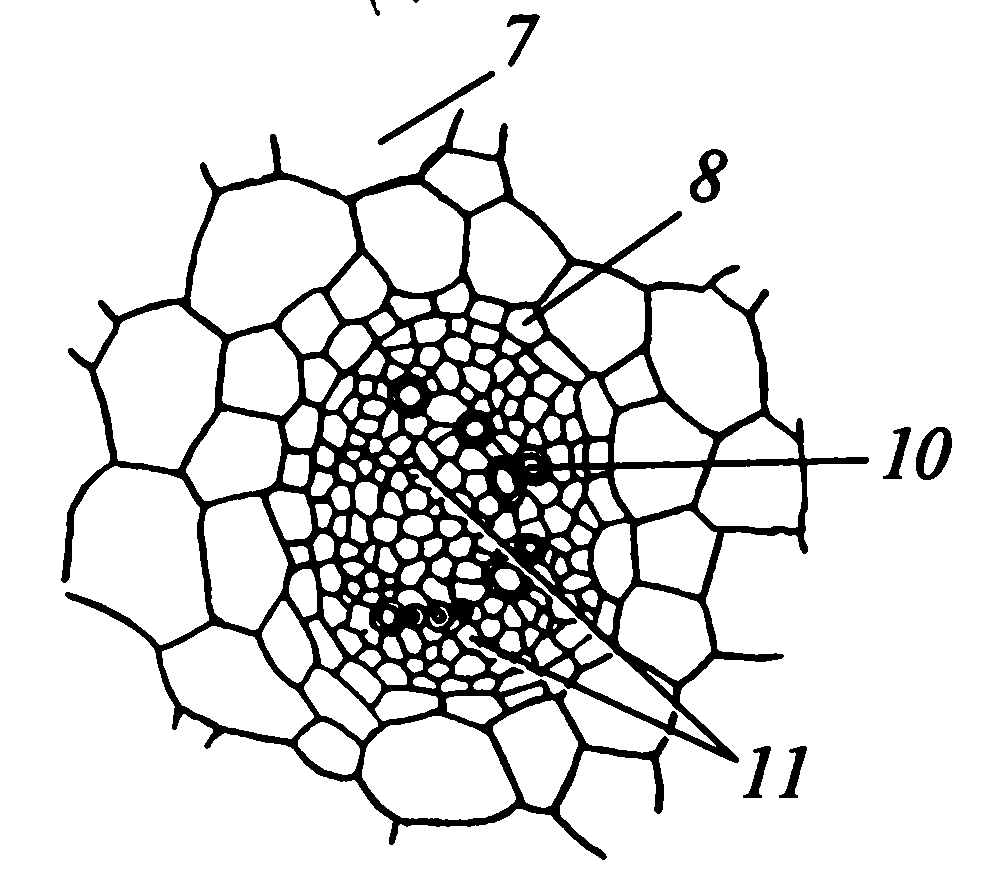

Поперечный срез хвои сосны:

Листья сосен, как и у многих других хвойных, прекрасно приспособлены к произрастанию в аридных (засушливых) условиях.

Поперечный срез имеет полуокруглое очертание. Эпидерма покрыта толстой кутикулой. Сама эпидерма состоит из мелких клеток с толстыми стенками. Под ней компактно располагаются один или более слоев толстостенных клеток одревесневшими стенками — гиподерма – наружный скелет. Устьица расположены по всей поверхности листа и погружены в углубления на поверхности листьев. Их замыкающие клетки расположены на уровне гиподермы. Под гиподермой расположен складчатый мезофилл, или основная ткань листа, состоит из паренхимных клеток с извилистыми стенками, причем выступы на поверхности одной клетки заходят в углубления другой. Обычно мезофилл пронизан двумя или более смоляными ходами. В центре листа расположенных рядом два коллатеральных закрытых проводящих пучка. Ксилема обращена к плоской стороне листа, флоэма – к выпуклой. Таким образом, выпуклая сторона хвои морфологически представляет нижнюю сторону листа, а плоская – верхнюю. Проводящие пучки снизу подстилаются склеренхимой. А вокруг них расположена трансфузионная ткань, состоящая из живых паренхимных клеток и коротких мертвых трахеид. Полагают, что эта ткань обеспечивает обмен веществами между мезофиллом и пучками. Она окружена эндодермой, так что не находится в прямом контакте с мезофиллом.

Размножение:

В подавляющем большинстве - типичные архегониальные растения, однако в отличие от споровых архегониальных растений размножаются семенами. Разноспоровые растения. Микро- и мегаспорофиллы у современных голосеменных образуют стробилы (мега - и микростробилы) большого разнообразия (шишки, шишкоягоды, колоски, сережки и т.д.).

Однодомные растения (кроме можжевельника). Микро- и мегаспорангии образуются в отдельных шишках на одном и том же дереве.

Мужские шишки - микростробилы - одиночные или собраны в рыхлые констробилы, их больше по числу, чем женские шишки. Формируются в основании удлиненных побегов вместо укороченных побегов. Мелкие, 1—2 см. Они состоят из оси, на которой плотной спиралью располагаются плоские микроспорофиллы. На их нижней стороне формируется по 2 погруженных микроспорангия - пыльцевые гнезда или пыльники — два крупных выпуклых мешка, лежащих продольно и вскрывающихся продольной щелью. В микроспорангии ранней весной клетки спорической ткани мейотически делятся, каждый образовывает четыре гаплоидные микроспоры. Каждая микроспора развивается в пыльцевое зерно с воздушными мешками, состоящее из двух проталлиальных клеток, генеративной антеридиальной клетки и вегетативной сифоногенной клетки. Пыльцевое зерно, заключенное в интину, имеет овальную форму; наружная оболочка — экзина — выпячена по бокам в виде двух пузырей, несколько сдвинутых в одну сторону. Эти воздушные мешки способствуют переносу пыльцы ветром.

Эта четырехклеточная структура и есть незрелый мужской гаметофит. Далеко зашедшая редукция мужского гаметофита у хвойных. Именно на этой стадии происходит рассеивание огромных количеств пыльцевых зерен, некоторые из которых переносятся ветром к женским шишкам.

В начале лета, выполнив свою функцию опыления, микростробилы опадают. Короткие боковые побеги, на которых они сидели, продолжают свой рост верхушечной почкой и превращаются в обычный вегетативный побег.

Две проталлиальные клетки быстро дегенерируют. Вегетативная или сифоногенная клетка потом прорастет в пыльцевую трубку. Антеридиальная клетка делясь образует 2 спермия неподвижных (или у других сперматозоида).

Женские шишки - констробилы - намного крупнее и устроены сложнее, чем мужские и образуются на вершине другого удлиненного побега в год его образования. Они возникают в количестве 1-5 и окрашены в буро-красный цвет. Каждая шишка состоит из оси; на оси спирально располагаются маленькие кроющие чешуи, в пазухах которых свободно, не срастаясь с ними, сидят крупные семенные чешуи - мегастробилы. На верхней стороне семенной чешуи находятся 2 семязачатка (или семяпочки) – видоизмененный синангий мегаспорангиев. Семязачатки на чешуе расположены открыто («голосеменные»).

Развитие семязачатка начинается с появлением срединного бугорка - нуцеллуса, внутри которого в средней части на ранних стадиях развития выделяется одна крупная спорогенная клетка. Позднее она подвергается редукционному (мейотическому) делению и образует 4 неравноценные клетки - мегаспоры. Поэтому нуцеллус следует рассматривать как мегаспорангий. Вслед за бугорком - нуцеллусом из периферической меристемы возникает 2 бугорка, которые, разрастаясь, начинают формировать валик. Он обгоняет в своем росте нуцеллус, нависая над ним и образовывает интегумент с небольшим отверстием - микропиле, или пыльцевходом. Таким образом, семязачаток представляет собой сложный орган, состоящий из мегаспорангия - нуцеллуса и покрова - интегумента. Из четырех образовавшихся мегаспор 3 мелкие погибают, а крупная прорастает в женский гаметофит, или заросток, который у голосеменных называется эндоспермом.

Из двух наружных клеток (вблизи микропиле) в гаметофите образуются два сильно редуцированных архегония, в которых по 1 яйцеклетке.

Еще раз повторить строение!

Каждый семязачаток содержит многоклеточный нуцеллус (мегаспорангий), окруженный массивным интегументом с отверстием (микропиле), обращенным к оси шишки. В мегаспорангии (нуцеллусе) находится единственный мегаспороцит, т. е. материнская клетка мегаспоры, дающая в результате мейоза четыре мегаспоры. Функциональна только одна мегаспора из них, а три другие, расположенные ближе к микропиле, вскоре отмирают. Она разрастается, из нее начинает формироваться женский гаметофит – заросток с 2 архегониями внутри нуцеллуса. В каждом архегонии по 1 яйцеклетке. Т.е. женский гаметофит голосеменных существует на спорофите, питаясь за счет него.

Опыление происходит весной этого же года. Перед опылением ось женской шишки немного удлиняется и семенные чешуи раздвигаются, что способствует опылению. Пыльца (мужской гаметофит, пыльцевое зерно) прилипает к капле клейкой жидкости, выделяющейся в области микропиле. При испарении микропилярной жидкости пыльца втягивается в микропиле и попадает на нуцеллус.

После опыления чешуйки женской шишки смыкаются и склеиваются смолой, а пыльца - мужской гаметофит продолжает свое развитие на мегаспорангии – нуцеллусе. При прорастании мужского гаметофита в направлении архегония сифоногенная клетка развивается в пыльцевую трубку, а антеридиальная образует две клетки: клетку-ножку и спермагенную клетку. Они перемещаются в пыльцевую трубку и по ней достигают архегония. Из ядра спермагенной клетки образуется два спермия (мужские гаметы, лишенные жгутиков) (непосредственно перед оплодотворением). Оба спермия оплодотворяют яйцеклетки, но функциональным остается лишь один архегоний с единственной зиготой, из которой формируется зародыш.

Однако пыльцевая трубка растет очень медленно, и оплодотворение происходит лишь весной следующего года. Таким образом, оплодотворение у сосны происходит через 12-14 месяцев развития женской шишки. К этому времени шишки приобретают зеленую окраску и увеличиваются до 2-3 см.

Т.о. после оплодотворения из семязачатка формируется семя голосеменных. Интегумент превращается в семенную кожуру, нуцеллус расходуется на развивающийся зародыш, от него остается тонкая пленочка. Ткани заростка (женского гаметофита) или эндосперма (n) сильно разрастаются, и в них откладываются запасные питательные вещества. Из оплодотворенной яйцеклетки формируется зародыш, состоящий из подвеска, корешка, стебелька и семядолей. Семена деревянистые с 1, реже 2-3 пленчатыми крыльями или без них. Разносятся в основном животными.

Схема: весна (опыление), через год весна (оплодотворение), осень (созревание семян), во второй половине зимы (раскрывание шишки и высевание семян), весна (семена прорастают). Женские шишки развиваются после опыления в течение двух лет, превращаясь в зрелые шишки.

Из оплодотворенной яйцеклетки - зиготы (2n) развивается зародыш, окруженный гаплоидным эндоспермом (n), формирующимся из гаплоидного женского гаметофита и покрытый интегументом (2n) семязачатка. Так образуется семя голосеменных - диплоидный зародыш, питающийся за счет первичного гаплоидного эндосперма, защищенный кожурой (2n - интегумент семязачатка). Зародыш состоит из подвеска, корешка, стебелька и семядолей.

Обычно микроспоронгиатные (мужские) шишки формируются на нижних ветвях дерева, а мегаспорангиатные (женские) — на верхних; у некоторых видов они располагаются на одной и той же ветви, но при этом женские шишки ближе к ее концам. Так как разносимая ветром пыльца обычно не летит прямо вверх, семязачатки, как правило, опыляются пыльцой с другого дерева, за счет чего происходит перекрестное опыление.

Большая полиморфность вегетативных органов, сочетающаяся иногда с высокой специализацией, дает возможность им в пределах ареала осваивать самые разнообразные экологические условия.

Хозяйственное значение чрезвычайно велико. Древесина – строительный материал, в столярное дело, целлюлозно-бумажная промышленность. Оздоровлении экологической среды за счет выделения озона и бактерицидных летучих веществ.