- •Производственная безопасность.

- •Классификация источников и уровней риска смерти человека в промышленно-развитых странах

- •3 Общие принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений

- •4 Минимально необходимые требования безопасности строительных сооружений и прилегающих территорий

- •4.1 Требования прочности и устойчивости

- •4.2 Требования пожарной безопасности

- •4.3 Требования безопасности зданий и сооружений при сложных природных и природно-техногенных условиях

- •4.4 Санитарно-эпидемиологические требования

- •4.5 Требования к внутреннему микроклимату

- •4.6 Требования безопасности пользования сооружением, его системами и элементами, прилегающей территорией

- •4.7 Требования безопасного уровня воздействий строительного сооружения на окружающую среду

- •5 Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и сноса

- •5.1 Требования к результатам инженерных изысканий

- •5.2 Требования к результатам проектирования

- •5.2.1 Общие требования к обеспечению безопасности на стадии проектирования

- •5.2.2 Обеспечение прочности и устойчивости

- •5.2.3 Обеспечение пожарной безопасности

- •5.2.4 Обеспечение безопасности зданий и сооружений в сложных природных и природно-техногенных условиях

- •5.2.5 Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических требований

- •5.2.6 Обеспечение выполнения требований к внутреннему микроклимату помещений зданий с постоянным пребыванием людей

- •5.2.7 Требования безопасности пользования сооружением, его системами и элементами, прилегающей территорией

- •1) Местные электрические травмы

- •2) Общие электротравмы по тяжести делятся на 4 группы

- •2. Алгоритм расчёта защитного заземления.

- •Сопротивления защитных заземлителей в электрических установках

2) Общие электротравмы по тяжести делятся на 4 группы

1 – сокращение мышц без потери сознания.

2 – сокращение мышц с потерей сознания, но при сохранении нормального дыхания и работы сердца.

3 – потеря сознания и нарушение либо сердечной деятельности или дыхания.

4 – клиническая смерть без дыхания и биения сердца.

Электрический удар происходит при «включении» человека в электрическую цепь поражения, ток определяется: Jh = Uпр/Rh, А

где Jh – ток, проходящий через тело человека, а Rh – сопротивление тела человека, Ом.

Электрические удары имеют разное последствие.

Если человек может самостоятельно оторваться от проводника, то жизнедеятельность сохраняется, но в дальнейшем сохраняются проблемы со здоровьем. В более тяжелом случае, когда человек не может самостоятельно оторваться от проводника, он может попасть в шоковое состояние, может возникнуть паралич органов дыхания и фибрилляция сердца (изменяется частота биения сердца).

Электрическое сопротивление тела человека.

Тело человека является проводником электрического тока. Различные ткани тела оказывают току разное сопротивление: кожа, кости, жировая ткань — большое, а мышечная ткань, кровь и особенно спинной и головной мозг — малое. Кожа обладает очень большим удельным сопротивлением, что является главным фактором, определяющим сопротивление всего тела человека.

Кожа состоит из двух основных слоёв: наружного, называемого эпидермисом, и внутреннего, являющегося собственно кожей и носящего название дермы. Наружный слой кожи — эпидермис, в своё очередь имеет несколько слоёв, из которых самый верхний называется роговым и состоит из многих рядов ороговевших клеток.

В сухом и незагрязнённом виде роговой слой можно рассматривать как диэлектрик. Другие слои эпидермиса (ростковый слой) в несколько раз тоньше рогового слоя и обладает значительно меньшим сопротивлением.

Внутренний слой кожи — дерма является живой тканью. Электрическое сопротивление дермы невелико.

Сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповреждённой коже (измеренное при напряжении до 15-20 В) колеблется в пределах примерно от 3000 до 100 000 Ом, а иногда и более. Сопротивление тела человека, то есть сопротивление между двумя электродами, наложенными на поверхность тела, можно условно считать состоящим из трёх последовательно включённых сопротивлений: двух одинаковых наружных слоя кожи (эпидермиса), составляющих в совокупности так называемое наружное сопротивление тела человека, и одного, называемого внутренним сопротивлением тела, включающим в себя два сопротивления внутреннего слоя кожи (дермы) и сопротивление внутренних тканей тела.

Наружное сопротивление тела обладает не только активным сопротивлением, но и ёмкостным, так как в месте прикосновения электродов к телу человека образуются как бы конденсаторы, обкладками которых являются электроды и хорошо проводящие токи ткани тела человека, лежащие под наружным слоем кожи, а диэлектриком — наружный слой (эпидермис). Внутреннее сопротивление тела считается чисто активным.

Обычно при переменном токе промышленной частоты учитывают лишь активное сопротивление тела человека и принимают его равным 1000 Ом. В действительности это сопротивление — величина переменная, имеющая нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния кожи, параметров электрической цепи, физиологических факторов и состояния окружающей среды.

Состояние кожи — очень сильно сказывается на величине сопротивления тела человека. Так, повреждение рогового слоя, в том числе порезы, царапины, ссадины и другие микротравмы, могут снизить полное сопротивление тела до значения, близкого к величине внутреннего сопротивления, что безусловно увеличивает опасность поражения человека током. Такое же влияние оказывает и увлажнение кожи водой или за счёт пота, а также загрязнение кожи проводящей пылью или грязью.

Поскольку у одного итого же человека сопротивление кожи неодинаково на разных участках тела, то на сопротивление в целом сказывается место приложения контактов, а также их площадь. Величина тока и длительность его прохождения через тело оказывают непосредственное влияние на полное сопротивление: с ростом тока и времени его прохождения сопротивление падает, поскольку при этом усиливается местный нагрев кожи, что приводит к расширению её сосудов, а следовательно к усилению снабжения этого участка кровью и увеличению потовыделения.

Повышение напряжения, приложенного к телу человека, вызывает уменьшение в десятки раз сопротивления кожи, а следовательно, и полного сопротивления тела человека, приближающегося в пределе к своему наименьшему значению — 300-500 Ом.

Наличие ёмкостной составляющей в сопротивлении тела человека обусловливает влияние рода и частоты тока на величину полного сопротивления. Так, при частоте 10-20 кГц и более можно считать, что наружный слой кожи практически утрачивает сопротивление электрическому току, и полное сопротивление кожи состоит только из внутреннего сопротивления тела человека (то есть из сопротивлений дермы и внутренних тканей тела).

Факторы, влияющие на опасность поражения электрическим током.

Величина электрического тока, проходящего через тело человека, является основным фактором, обусловливающим исход поражения. Вместе с тем большое значение имеют длительность воздействия тока, его частота, а также некоторые другие факторы. Сопротивление тела человека и величина приложенного к нему напряжения также влияют на исход поражения, но лишь постольку, поскольку они определяют величину тока, проходящего через человека.

Исход воздействия тока на человека зависит от следующих факторов:

1) величина значения тока

2) род тока (постоянный или переменный)

3) длительность протекания тока

4) путь тока

5) частота тока

6) индивидуальные качества человека (1000 Ом <Rh< 100000 Ом)

Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивления кожи, ткани и внутренних органов. При увлажнении, повреждении кожи до Rh = 500 Ом. При чистой, сухой, не поврежденной кожи до Rh = 10 кОм. В расчет всегда принимается Rh=1000 Ом.

Пороговые значения силы тока.

Переменный ток (f=50Гц) |

Постоянный ток |

ощутимый ток ≈ 0,6…1,5 мА |

ощутимый ток ≈ 6…7 мА |

не отпускающий ≈ 10…15 мА |

не отпускающий ≈ 50…70 мА |

вызывающий паралич дыхательных мышц ≈ 25…50 мА |

|

фибрилляция сердца за 0,5 с ≈ 100 мА |

фибрилляция сердца ≈ 300 мА |

Длительность протекания тока: через тело человека с течением времени протекающий ток увеличивается, так как Rh уменьшается со временем. Длительность прохождения тока через живой организм существенно влияет на исход поражения: чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжёлого поражения или смертельного исхода. Такая зависимость объясняется тем, что с увеличением времени воздействия тока на живую ткань растёт величина этого тока, повышается вероятность совпадения момента прохождения тока через сердце с уязвимой фазой Т сердечного цикла (0,2с).

Путь тока в теле пострадавшего играет существенную роль в исходе поражения. Если на пути тока оказываются жизненно важные органы — сердце, органы дыхания, головной мозг, то опасность поражения весьма велика, поскольку ток воздействует непосредственно на эти органы. Когда ток проходит по иным путям, то воздействие на жизненно важные органы может быть лишь рефлекторным, благодаря чему вероятность тяжёлого поражения резко снижается. Так как сопротивление кожи на разных участках тела различно, то влияние пути тока на исход поражения зависит и от места приложения токоведущих путей к телу пострадавшего.

Возможных путей тока в теле человека очень много; наиболее часто встречаются следующие: правая рука — ноги, левая рука — ноги, рука — рука и нога — нога. Опасность того или иного пути тока можно оценивать по тяжести поражения, а также по значению тока, протекающего через сердце, при данной петле.

Известно, что значение тока, проходящего через сердце человека (в процентах от величины общего тока, проходящего через тело), составляет при пути правая рука — ноги — 6,7 %; левая рука — ноги — 3,7 %; рука — рука — 3,3 %; нога — нога — 0,4 % [2, с.86].

Таким образом наиболее опасным является путь правая рука — ноги, а наименее опасным — путь нога — нога.

Постоянный ток, как показывает практика, примерно в 4-5 раз безопаснее, чем переменный ток промышленной частоты (50 Гц). Однако это справедливо для относительно небольших напряжений — до 250-300 В. При более высоких напряжениях опасность постоянного тока возрастает.

Индивидуальные свойства человека играют заметную роль в исходе поражения. Установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические удары, чем больные и слабые. Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают лица, страдающие рядом заболеваний, прежде всего болезнями кожи, сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секреции, лёгких, нервными болезнями и др.

Род и частота тока.

Наиболее опасная частота тока f = 20…100 Гц.

Токи частотой свыше f >= 500 кГц не вызывают вообще электрических ударов, вызывают термические ожоги.

Вид электрической сети.

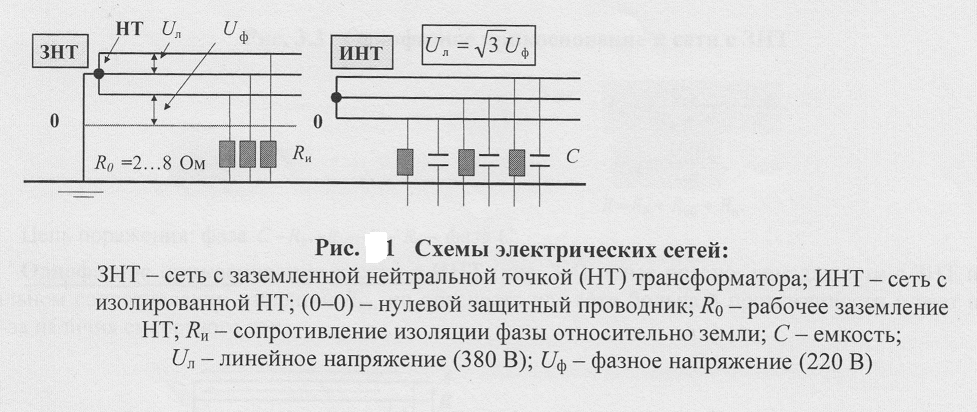

Различаются сети ЗНТ и сети ИНТ.

Сети ЗНТ (заземленной нейтрали) более опасны, чем сети с ИНТ (изолированной нейтрали).

Условия внешней среды: сырость, повышенная влажность, токопроводящая пыль, едкие пары, газы.

Существует классификация помещений по опасности поражения людей (ПУЭ):

1. помещения с повышенной опасностью (влажность > 75%, температура воздуха > 350С, токопроводящая пыль).

2. особенно опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий – влажность 100%, химически активная среда.

3. помещения без повышенной опасности (влажность < 75%, температура воздуха < 350С).

Анализ условий поражения электрическим током.

Линейное напряжение – напряжение между фазами.

Фазное напряжение – напряжение между фазой и нулем.

Все случаи поражения человека током в результате электрического удара, возможны лишь при замыкании цепи через тело человека.

Напряжение между двумя

точками цепи тока, которых одновременно

касается человек называется напряжение

прикосновения (![]() пр).

пр).

Опасность такого прикосновения зависит от ряда факторов:

- схемы замыкания цепи тока через тело человека,

- напряжения сети,

- схемы самой сети и режимов её нейтральной точки.

- степени изоляции токоведущих частей от земли.

В промышленности используют два вида электрических сетей: четырехпроводные с заземлённой нейтральной точкой (ЗНТ) и трехпроводные с изолированной нейтралью (ИНТ),

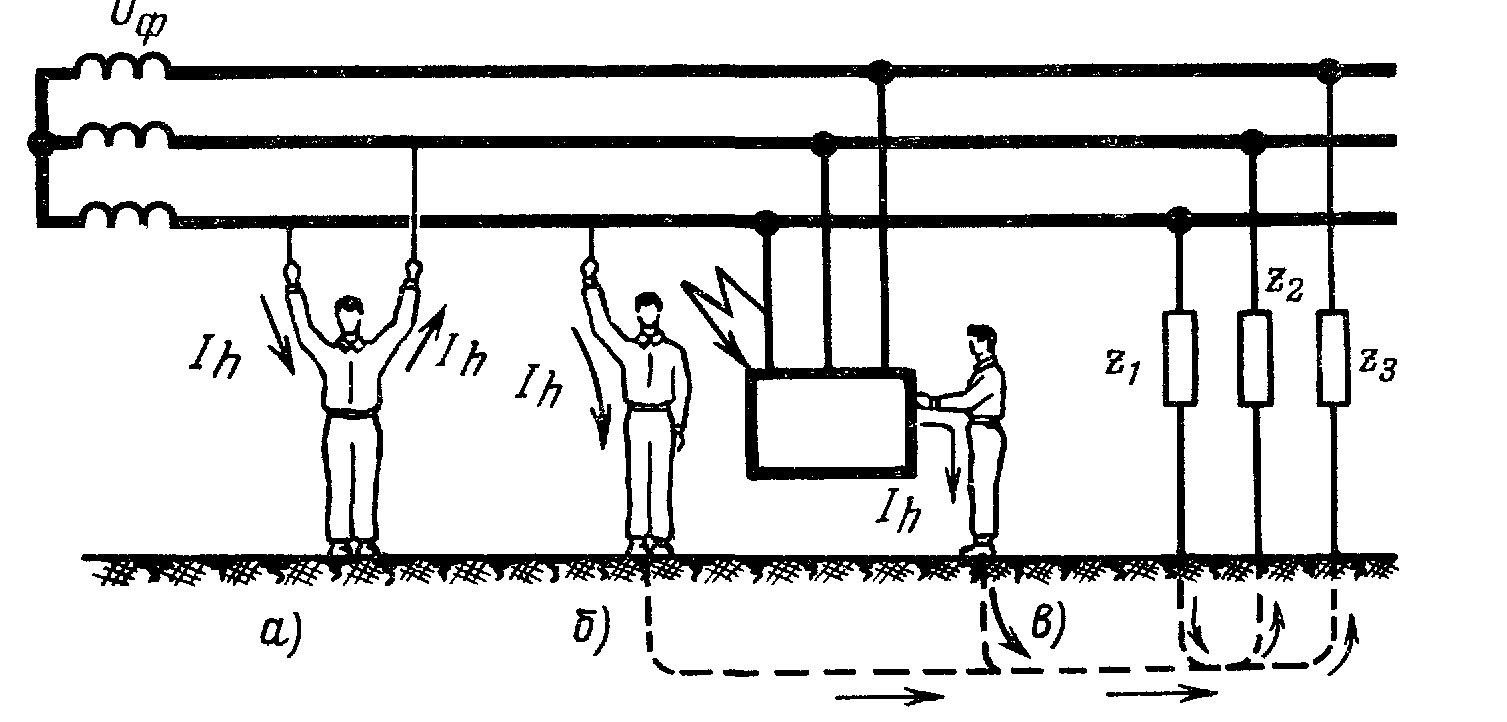

Все многообразие случаев поражения человека электрическим током является следствием одного из следующих условий:

Случайное двухфазное или однофазное прикосновение в результате ошибочных действий при проведении работ или неисправных защитных средств.

Приближение человека на опасное расстояние к линиям высокого напряжения (0,7 метра).

Прикосновение к металлическим не токоведущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением из – за повреждения изоляции.

Попадание под шаговое напряжение при передвижении человека по зоне растекания тока от упавшего на землю провода или при замыкании токоведущих частей на землю.

Двухфазное прикосновение к токоведущим частям. Наиболее опасное для жизни человека.

Рассматриваются два случая:

прикосновение к двухфазным проводам

Jh=Uл/Rh , Uпр=Jh*Rh=Uл=380 В

Путь тока «рука-рука».

прикосновение к двухфазному и нулевому проводам

Jh=Uф/Rh , Uпр=Jh*Rh=Uф=220 В

Путь тока «рука-нога».

Однофазное прикосновение к сети (ЗНТ).

Однофазное прикосновение менее опасное, чем двухфазное, так как в цепь поражения включается Rобуви, Rпола (путь «рука – нога»).

Jh=Uф/(Rh+Rоб+Rпола)=Uф/ Σ R

Uпр=Uф*Rh / Σ R

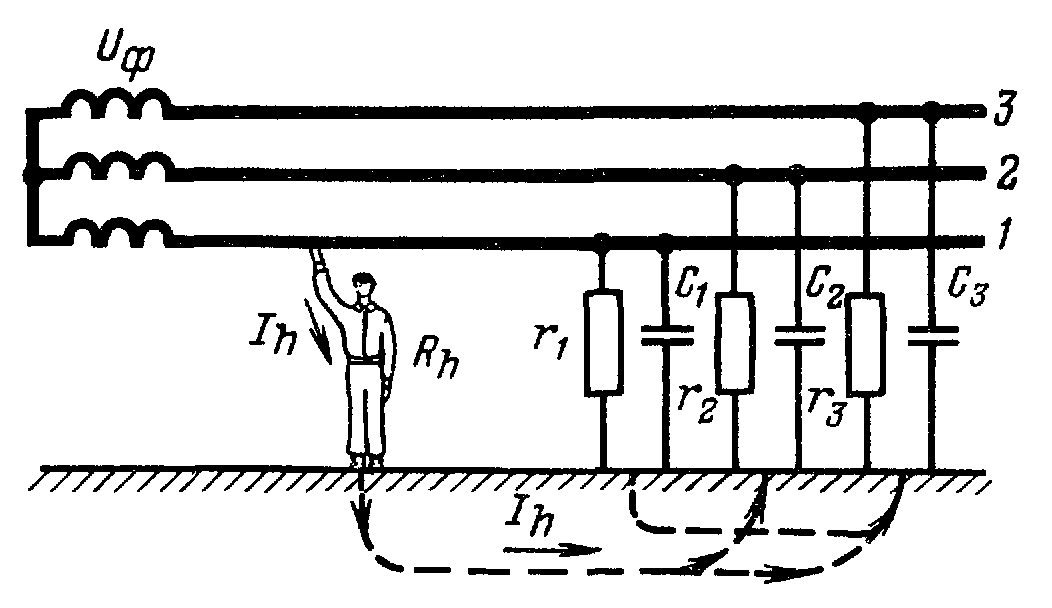

Однофазное прикосновение в сети (ИНТ).

Менее опасно, чем ЗНТ при нормальном R изоляции, но опасность поражения электрическим током для сети большой протяженности может возрасти из – за наличия емкостного тока.

При одинаковом сопротивлении изоляции каждой фазы Σ определяется по формуле:

1/Rиз = 1/R1+1/R2+1/R3 = 3/R

если R1=R2=R3

ΣRиз=Rиз/3

Jh=Uф/(Rh+Rиз/3)

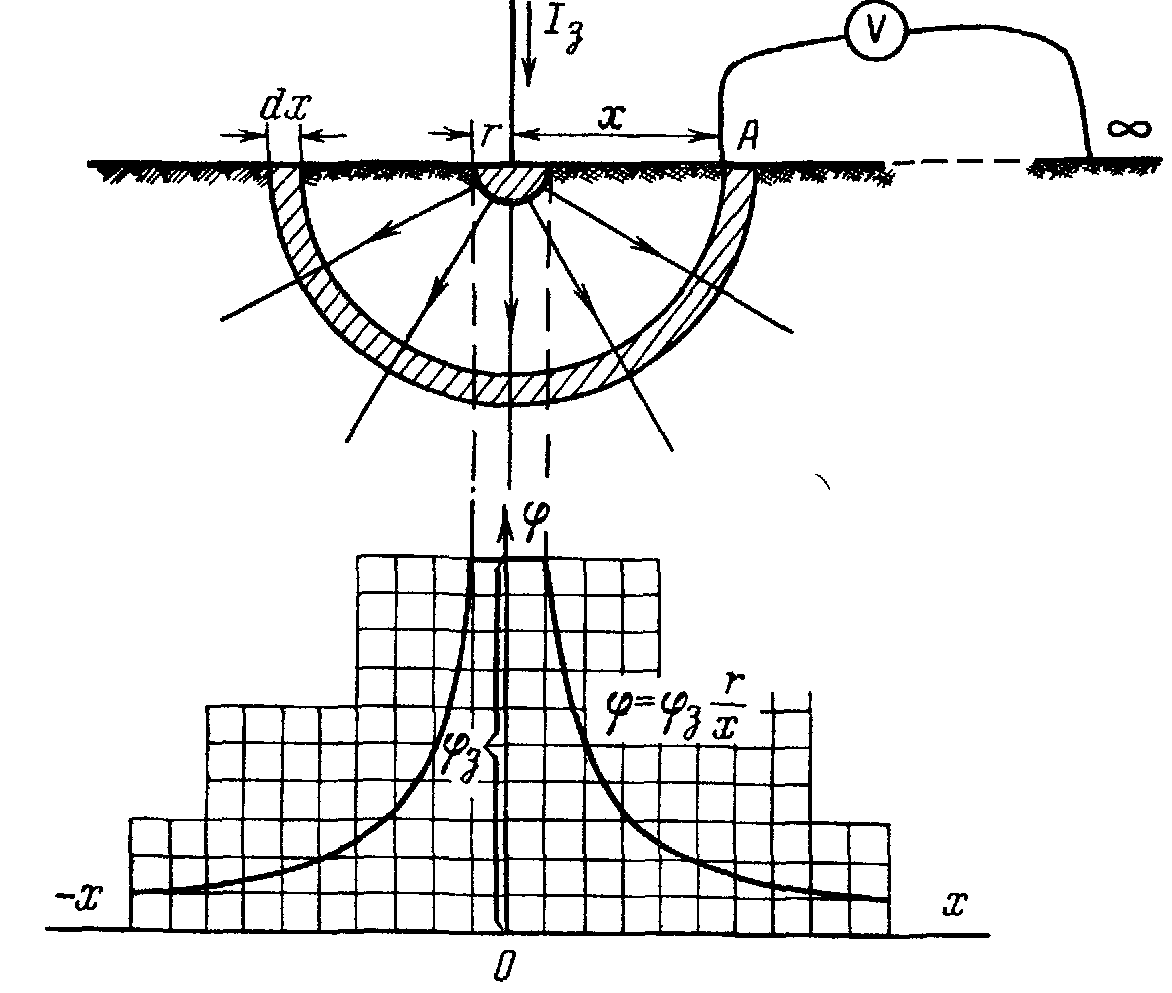

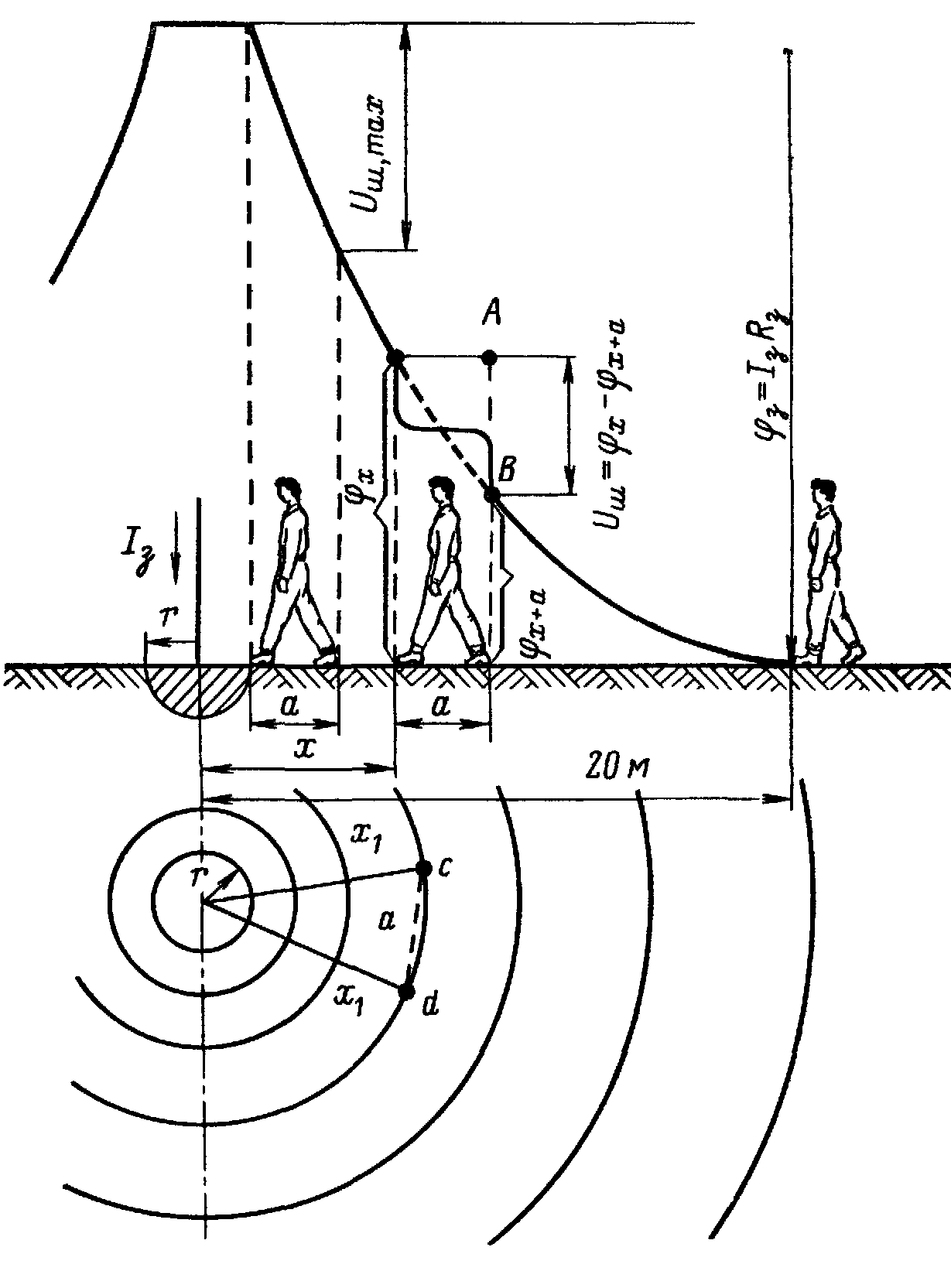

Процесс растекания тока в земле.

При замыкании фазы на землю или выносе потенциала, протяженным токопроводящим предметом, неисправности в устройствах защитного заземления появляется значительный Эл.потенциал в грунте .

Процесс растекания тока на землю наблюдается при падении на землю оборванного провода, замыкании фазы на землю, повреждении изоляции.

Считаем, что земля во всем объеме однородна и обладает одинаковыми удельными сопротивлениями p (Ом*м)

Удельное сопротивление грунта – сопротивление 1 куб.метра грунта к противоположным граням которого приложены электроды измерительные.

Наибольшую величину p имеет зимой в северных районах при промерзании почвы и летом в южных районах при сухом грунте p = 50…400 Ом*м.

Плотность тока при его распространении: i=Jз/2 πх2

Jз – сила тока замыкания на землю

х – расстояние до расчетной точки

с другой стороны i по закону Ома равна: i=E/p [(В/м)/Ом*м]

падение напряжения в слое:

dUx=E dx=i*ρ dx= Jз*ρ/(2 π*r2 ) dx

φ=∫ dUx=∫ (Jз*ρ/(2 πх2) )dx =Jз*ρ/2 π*r

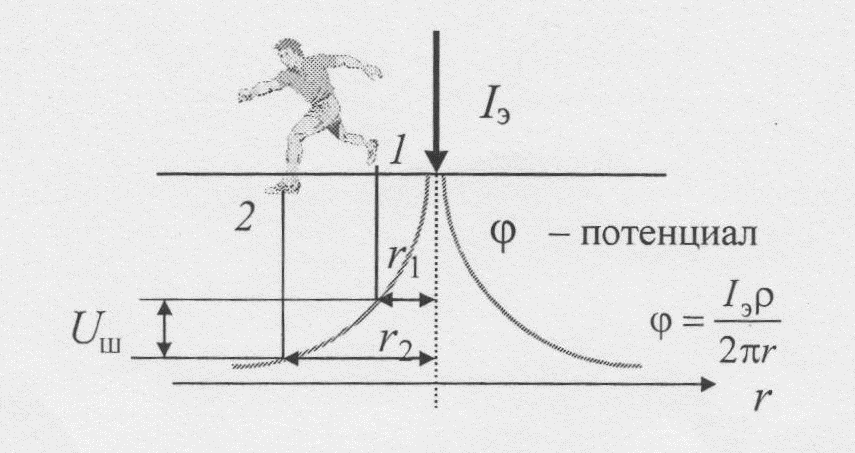

Поражение шаговым напряжением.

Напряжение между двумя точками на поверхности земли U1-2= φr1- φr2

Оно соответствует шаговому напряжению:

Uш=Jз*ρ/(2 π*r1) - Jз*ρ/(2 π*r2 )= Jз*ρ/(2 π ((r2-r1)/r1*r2)).

Ток, проходящий через

человека, равен:

Из-за характера кривой спада потенциала видно, что шаговое напряжение убывает по мере удаления от заземлителя и увеличивается по мере приближения к нему.

Обычно шаговое напряжение меньше, чем напряжение прикосновения, однако статистика насчитывает много случаев поражения людей особенно у высоковольтных линий.

При действии тока в ногах возникает судорога, в результате цепь тока замыкается (путь тока «нога-нога»).

Выходить из зоны замыкания нужно прыжками на одной ноге либо переставляя соединенные ступни с носков на пятки.

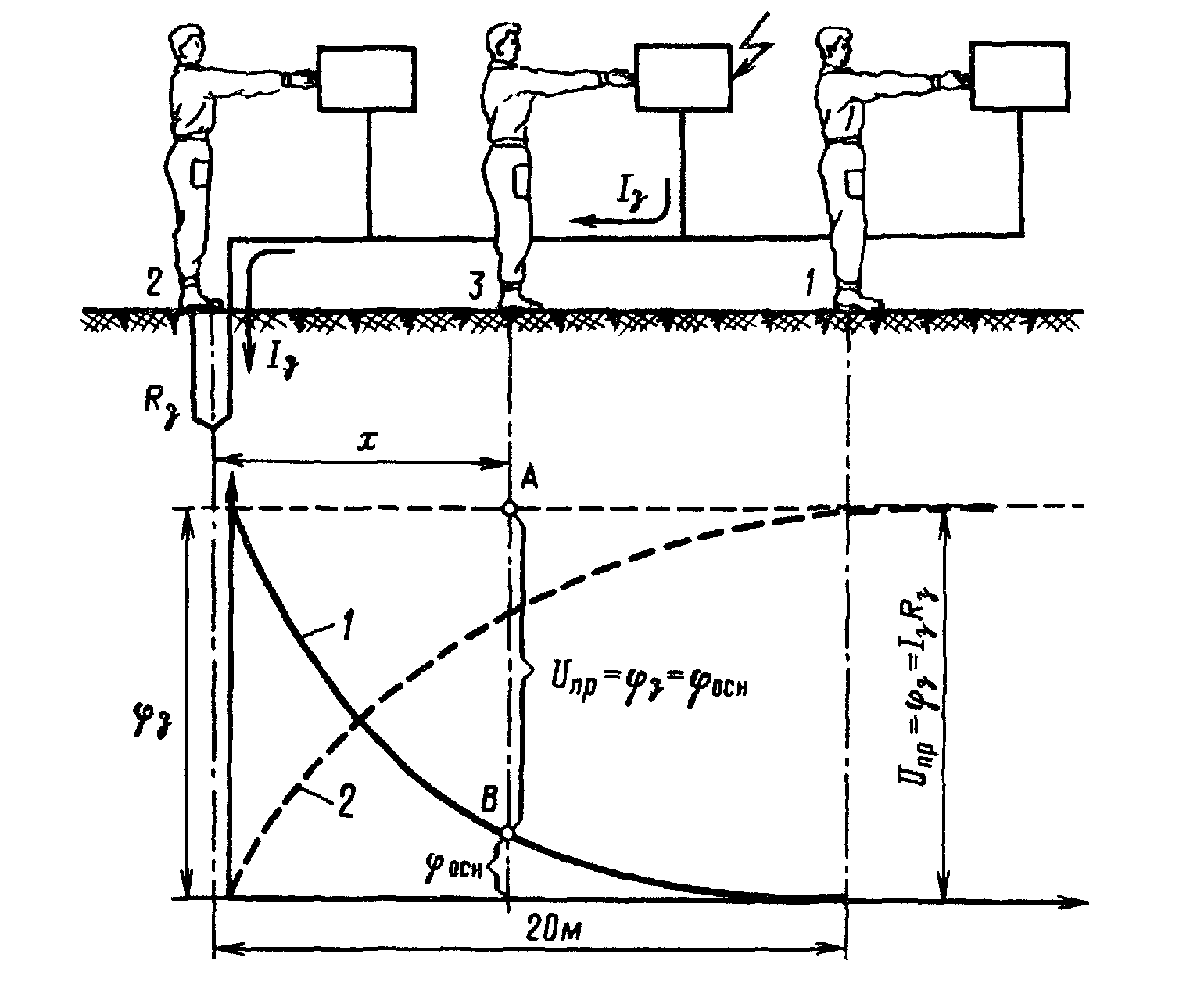

Напряжение прикосновения.

Uпр

- это есть напряжение

между двумя точками цепи тока, которых

одновременно касается человек или иначе

говоря падение напряжения в сопротивлении

тела человека:

![]() ,

путь тока рука-ноги.

,

путь тока рука-ноги.

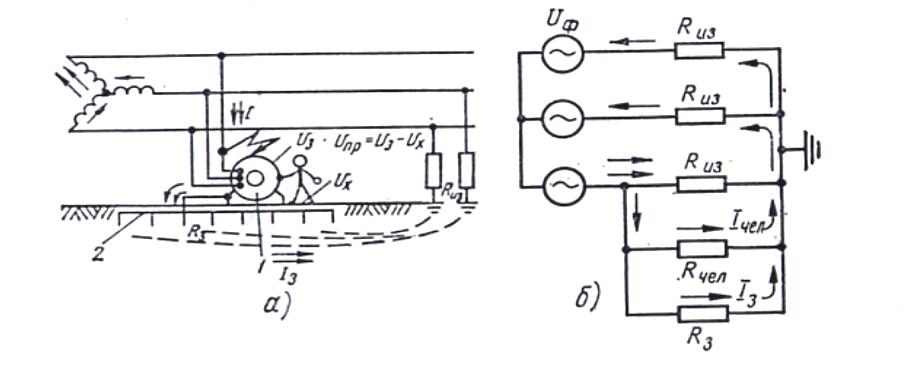

В устройствах защитного заземления и зануления одна из точек имеет потенциал заземлителя φз , а другая потенциал основания на котором стоит человек φос.

Uпр=φз-φос

Uпр=φз*(1-φос/φз)= φз*α*

α*- коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий форму потенциальной кривой.

α*=1, r>=20-40 м. на удалении от зоны растекания.

α* <1, r<20 м. в пределах зоны растекания.

Рис. Напряжение прикосновения.

1- φос(x);

2 -

![]()

Основными причинами воздействия электрического тока на человека являются:

- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям электрооборудования

- появление напряжения на металлических частях оборудования в результате повреждения изоляции или ошибочных действий персонала

- шаговое напряжение на поверхности производственной площадки, пола, земли в результате замыкания провода.

Основные меры защиты от поражения электрическим током:

изоляция

недоступность токоведущих частей

электрическое разделение сети с помощью специальных разделяющих трансформаторов

применение малого напряжения (не выше 42 В)

использование двойной изоляции (рабочей и дополнительной)

выравнивание потенциала по поверхности

защитное заземление

защитное зануление

защитное отключение

применение специальных электрозащитных средств

организация безопасной эксплуатации электроустановок

Также все помещения согласно ПУЭ делятся по степени поражения людей электрическим током на три класса: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные.

Защитное заземление.

- это преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических не токоведущих частей ЭУ, которые могут оказаться под напряжением.

Назначение: устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, то есть при замыкании их на корпус.

Принцип действия защитного заземлителя:

Снижение до безопасных значений напряжения прикосновения и напряжения шага, обусловленных замыканием фазы на корпус, за счет уменьшения потенциала заземленного оборудования, а так же выравнивание потенциалов основания и оборудования. В основном защитное заземление применяется в сетях ИНТ с напряжением до 1000 В.

Область применения защитного заземления:

трехфазные трехпроводные сети U до 1000 В с изолированной нейтралью (ИНТ)

для сетей U>1000 В с любым режимом нейтрала (ИНТ и ЗНТ).

Заземляющее устройство представляет собой совокупность заземлителя (металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей) и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

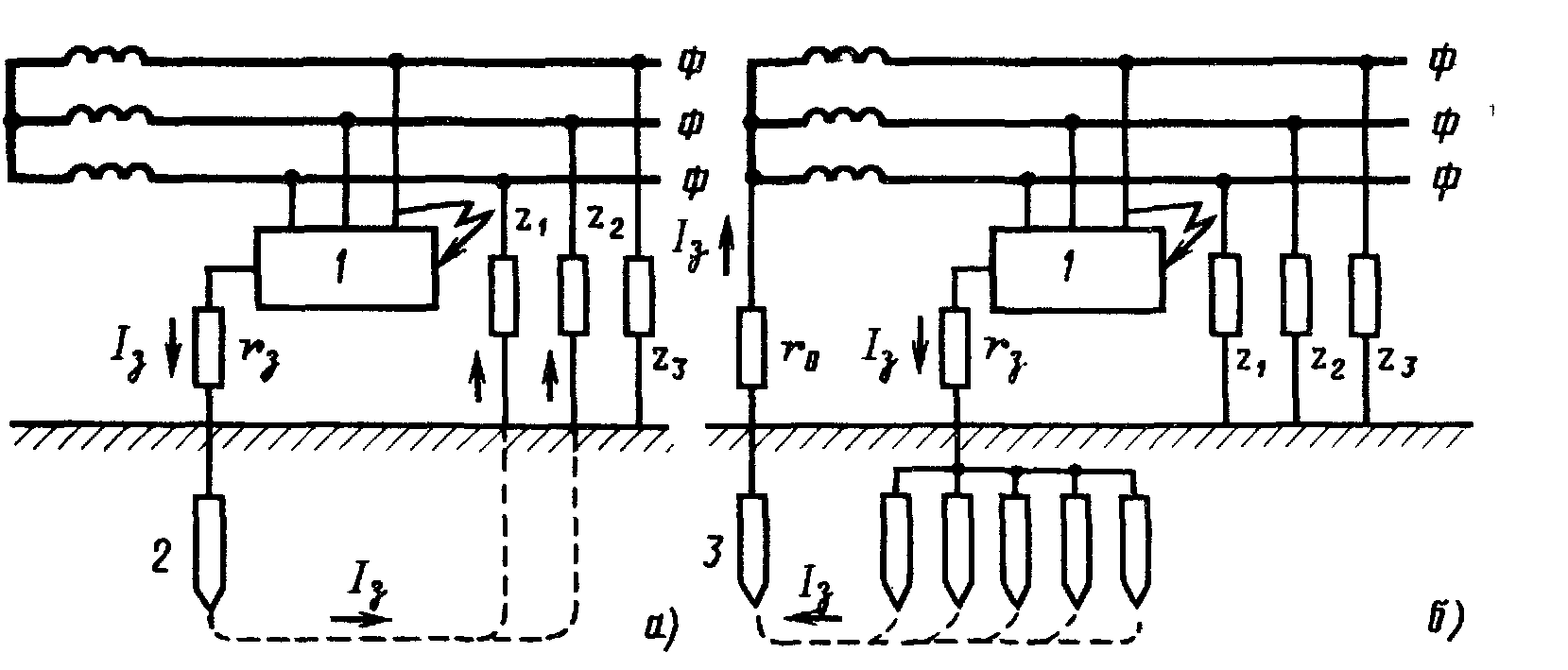

а) б)

Рис. 2. Принципиальная схема защитного заземления: а - в сети с изолированной нейтралью; б – в сети с заземленной нейтралью выше 1000В; 1 – оборудоваение ; 2– заземлитель; Rз – сопротивление защитного заземления, Ом; R1, R2, R3 – сопротивления фаз относительно земли

Р ис.

3. Схема работы защитного заземления:

а– общая схема, б–схема замещения;, 1–

корпус, 2– заземлитель

ис.

3. Схема работы защитного заземления:

а– общая схема, б–схема замещения;, 1–

корпус, 2– заземлитель

Различают два типа заземляющих устройств: выносное (или сосредоточенное) и контурное (или распределенное).

Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Применяется лишь при малых значениях тока замыкания на землю (I3), в частности, в установках напряжением до 1000 В.

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его одиночные заземлители размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, или распределены по всей площадке по возможности равномерно.

а) б)

Рис 4. Схема заземляющего устройства: а – контурное; б – выносное; 1 – магистраль заземления; 2 – заземляющие проводники; 3 – заземляемое оборудование; 4 – вертикальные заземлители; 5 – соединительный горизонтальный проводник.

В заземляющих устройствах применяют искусственные (вертикальные и горизонтальные электроды из стальных труб, уголков, прутков, полос) и естественные (трубопроводы, арматура, свинцовые оболочки кабелей, проложенные или связанные с землей) заземлители.

В качестве заземляющих проводников применяют полосовую и круглую сталь. Прокладку их производят открыто по конструкциям зданий. Последовательное включение заземляемого оборудования не допускается.

Согласно ПУЭ сопротивление защитного заземления в любое время года не должно превышать:

– 4 Ом – в установках напряжением до 1000 В; если мощность источника тока (генератора или трансформатора) 100 кВ•А и менее, то сопротивление заземляющего устройства допускается до 10 Ом;

– 0,5 Ом – в установках напряжением выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью;

– 250/Iз, но не более 10 Ом в установках с напряжением выше 1000В с изолированной нейтралью; если заземляющее устройство используется одновременно для установок с напряжением не более 1000 В, то сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 125/Iз, но не более 10 Ом (или 4 Ом, если это требуется для установок до 1000 В). Iз – ток замыкания на землю.

При проектировании заземляющего устройства следует соблюдать приведенные требования.

Заземление в помещениях второго и третьего класса опасности является обязательным при номинальном напряжении электроустановки выше 42 В переменного и выше 110 В постоянного тока, а в помещениях без повышенной опасности — при напряжении 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока. Во взрывоопасных помещениях заземление выполняется независимо от значения напряжения установки.

В процессе эксплуатации электроустановок; например, при работах вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, при работах на отключенных токоведущих частях (шинах, проводах и т.п.) существует повышенная опасность поражения человека электрическим током, поэтому принимаются дополнительные меры, исключающие эту опасность, возникающую, например, при ошибочной подаче напряжения.

Такими средствами защиты, дополняющими описанные выше стационарные конструктивные защитные устройства электроустановок, служат переносные приборы и приспособления, применяемые для защиты персонала от поражения током, от воздействия электрической дуги, продуктов горения, падения с высоты и других опасных факторов.

Рассматриваемые средства индивидуальной защиты условно делятся на три группы: изолирующие, ограждающие и предохранительные.

Особое место среди них занимают изолирующие электрозащитные средства.

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.

Основные электрозащитные изолирующие средства способны длительное время выдерживать рабочее напряжение электроустановок, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением и работать на этих частях. В электроустановках напряжением до 1000 В к ним относятся: диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками (изолирующие штанги и клещи) и указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства обладают недостаточной электрической прочностью и поэтому не могут самостоятельно защищать человека от поражения током. Их назначение – усилить защитное действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться. В электроустановках напряжением до 1000 В к ним относятся: диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки.

Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения токоведуших частей – переносные ограждения (щиты, ограждения – клетки, изолирующие накладки, изолирующие колпаки); для предупреждения ошибочных операций – предупредительные плакаты; для временного заземления отключенных токоведущих частей с целью устранения опасности поражения работающего током при случайном появлении напряжения — устройства временного заземления.

Предохранительные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты работающего от световых, тепловых и механических воздействий. К ним относятся: защитные очки, противогазы, специальные рукавицы и некоторые другие.

Исправность средств защиты должна проверяться осмотром перед каждым их применением, а также периодически через 6-12 месяцев. Изолирующие электрозащитные средства, а также накладки и колпаки периодически подвергаются электрическим испытаниям.

Рассмотренные технические и другие электрозащитные средства дополняются на производстве звуковой или световой сигнализацией о наличии напряжения или его отсутствии в электроустановках, предупреждающими, предписывающими и указательными плакатами, надписями и знаками безопасности.