- •Химия и физика процессов превращения энергонасыщенных материалов

- •«Энергонасыщенные материалы»

- •Тема 1. Введение

- •Тема 2. Общая характеристика энергонасыщенных материалов (энм)

- •Тема 2. Инициирующие энм (ивв)

- •Тема 3. Бризантные вв (бвв)

- •Тема 4. Метательные вв (пороха, ракетные твердые топлива)

- •Тема 5. Пиротехнические составы

- •Тема 6. Новые тенденции в области создания перспективных

- •Тема 7. Промышленные взрывчатые вещества (пвв)

- •Тема 8. Композиционные энергонасыщенные материалы специального назначения

- •Тема 10. Способы переработки энм

Тема 2. Общая характеристика энергонасыщенных материалов (энм)

Взрывом, в широком смысле этого слова, называют процесс весьма быстрого физического или химического превращения системы, сопровождающийся переходом ее потенциальной энергии в механическую работу, вызываемую внезапным расширением сильно сжатых газов или паров.

Явление взрыва включает в себя две стадии: первая - превращение энергии того или иного вида в энергию сильно сжатого вещества, при этом происходит резкий скачок давления и вторая стадия - расширение сжатого вещества или продуктов его превращения, что приводит окружающую среду в движение и обуславливает разрушительное действие взрыва.

Возможны различные виды исходной энергии взрыва: тепловая, электрическая, кинетическая, энергия упругого сжатия, атомная, химическая.

Взрывы, вызванные физическими явлениями, носят название физических взрывов. Например, взрыв парового котла или баллона со сжатым газом при сильном перегреве и недостаточной прочности корпуса или механических повреждениях его. Эти взрывы происходят за счет тепловой энергии сжатых паров или газов. Взрывы, наблюдаемые при мощных искровых разрядах, например в молниях, или при пропускании электрического тока высокого напряжения через тонкие металлические нити, обусловлены переходом электрической энергии в энергию нагретого и сжатого воздуха и паров воды или металла. Примерами взрывов за счет кинетической энергии или энергии упругого сжатия могут служить взрывы при падении крупных метеоритов или при землетрясении.

Атомный взрыв происходит в результате цепной реакции быстрого деления некоторых тяжелых атомных ядер, при которой внутренняя энергия переходит в кинетическую энергию осколков ядра. При термоядерном взрыве энергия выделяется за счет образования из ядер атомов легких элементов, в частности дейтерия и трития, ядер элементов большей массы.

Наконец взрыв может произойти за счет потенциальной химической энергии, которая превращается в энергию сжатых газов в результате быстрого протекания химической реакции. Взрывы, вызванные чрезвычайно быстрым химическим превращением системы (взрывное превращение), носят название химических взрывов. Вещества, способные к взрывным превращениям, называют взрывчатыми веществами (ВВ).

Существует две формы взрыва ВВ: гомогенный и самораспространяющийся.

Гомогенный взрыв имеет место тогда, когда при одновременном и равномерном нагреве всей массы ВВ и по достижении определенной температуры, носящей название температуры самовоспламенения или взрыва, возникает взрывное превращение одновременно во всей массе вещества.

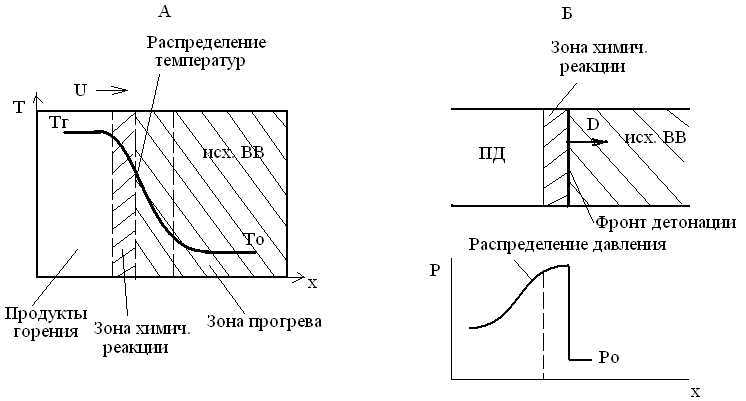

Самораспространяющийся взрыв имеет место тогда, когда возникшее в каком либо участке заряда ВВ взрывное превращение распространяется по веществу. Характерной особенностью такого самораспространяющегося взрывного превращения является наличие фронта превращения, т.е. узкой зоны интенсивной химической реакции, отделяющей в каждый данный момент продукты реакции от непрореагировавшего еще исходного вещества (рис.1.). Расстояние, на которое перемещается фронт реакции в единицу времени, характеризует скорость распространения взрывного превращения (u- скорость реакции (производная пути, пройденного фронтом, по времени)).

Температура Т впереди фронта, позади него и в самой зоне реакции существенно различается, имеет место также меньшее или большее неравенство давления Р и плотности .

u =ds/dt

=ds/dt

Зона (фронт) химического превращения

Рис. 1. Схема самораспространяющейся химической реакции

Реализация химического взрыва возможна при выполнении приведенных ниже условий.

Первое – экзотермичность реакции. Выделение тепла при химическом превращении является необходимым условием возникновения (протекания) взрывного процесса. Если для превращения вещества требуется приток энергии извне, то оно не обладает взрывными свойствами. Без выделения тепла невозможно было бы самопроизвольное развитие химической реакции, и самораспространение взрыва было бы исключено.

Однако экзотермичность реакции не является достаточным условием для того, чтобы химические соединения или их смеси обладали взрывными свойствами. Так, например, реакции серы с железом или алюминием протекают спокойно, без взрыва, хотя и сопровождаются выделением большого количества тепла.

Вторым условием реализации химического взрыва является наличие большого количества газообразных или парообразных продуктов реакции. В момент взрыва эти продукты находятся в чрезвычайно сжатом состоянии, давление достигает сотен тысяч атмосфер, т.е. создаются благоприятные условия для совершения механической работы нагретыми до высокой температуры газами или парами.

Однако и этих двух условий (экзотермичность реакции и выделение газообразных продуктов реакции) оказывается недостаточно для возникновения взрыва. Общеизвестен факт, что подавляющее большинство взрывчатых веществ способно в определенных условиях спокойно сгорать, при этом выделяется большое количество тепла и газообразных продуктов. Так при сгорании 1 кг гексогена выделяется 4186,8 кДж (1000ккал) а объем газообразных продуктов составляет 900 л/кг. Однако в связи с тем, что процесс горения протекает с малой скоростью, взрывной эффект не наблюдается. Выделившаяся энергия постепенно расходуется на совершение механической работы (расширение продуктов горения, перемещение слоев воздуха и прочее).

Третьим условием реализации химического взрыва является большая скорость.

Лишь в этом случае газообразные продукты реакции, обладающие большой кинетической энергией, способны за короткое время совершить механическую работу и, следовательно, развить при этом большую мощность.

Таким образом, для реализации химического взрыва необходимы три условия: экзотермичность реакции, газовыделение и большая скорость. Для большинства практически применяемых взрывчатых веществ теплота взрывчатого превращения колеблется в пределах 3768 – 6280 кДж/кг (900-1500 ккал/кг), объем газообразных продуктов – в пределах 690-765 л на 1 кг ВВ или 900-1180 л на 1 л ВВ. О быстроте протекания процессов взрывчатого превращения принято судить на основании данных о линейной скорости распространения взрыва по заряду ВВ. Она может колебаться от 2000 до 9000 м/с.

Все указанные условия химического взрыва не являются абсолютными и независимыми друг от друга. Так, скорость реакции и газообразование зависят в конечном итоге от теплового эффекта реакции. Большая скорость и тепловой эффект реакции определяют способность реакции к самораспространению. Сам же тепловой эффект может изменяться в зависимости от условий протекания реакции, в частности от давления и температуры.

В соответствии со сказанным выше можно дать следующее определение взрыва ВВ.

Взрывом ВВ называют самораспространяющееся с большой скоростью химическое превращение, протекающее с выделением большого количества тепла и образованием газов.

В зависимости от условий возбуждения химической реакции, вида вещества и некоторых других факторов процессы взрывчатого превращения (ВП) могут распространяться с различной скоростью и обладать существенными качественными различиями.

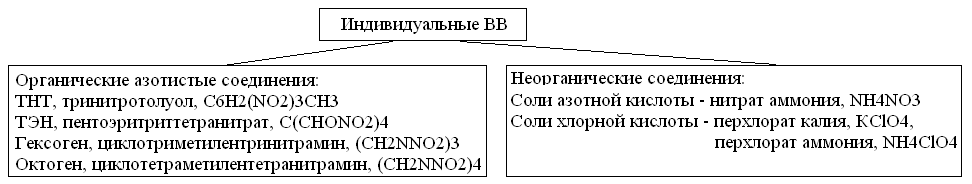

По характеру и скорости распространения известные ВП делятся на следующие основные формы: горение, взрыв и детонация (рис.2).

Рис.2. Схема распространения фронта горения (А) и фронта детонации (Б)

по заряду ВВ

Горение - это вид ВП, протекающего с небольшими скоростями, достигающими до нескольких м/с. Химическая реакция при горении протекает не сразу во всем объеме заряда, а лишь в узкой зоне называемой зоной или фронтом горения.

Горение является характерным видом ВП порохов и ракетных топлив.

Различают стационарное, или нормальное, горение, перемещающееся по ВВ с постоянной скоростью от мм до см в секунду, и нестационарное, или взрывное, горение, распространяющееся с непостоянной скоростью от десятков до сотен метров в секунду.

Взрыв - это процесс ВП протекающий с переменными (сверхзвуковыми) скоростями до нескольких тысяч м/с. Характер действия взрыва - резкий удар газов по окружающей среде, вызывающий дробление и сильную деформацию предметов на относительно небольших расстояниях от места взрыва.

Детонация - представляет собой взрыв, распространяющийся с постоянной и максимально возможной для данного ВВ при данных условиях скоростью, превышающей скорость звука в исходном веществе. Детонация представляет собой стационарную форму взрыва.

Отличительными чертами взрыва от горения являются:

- резкий скачок давления на месте взрыва;

- переменная скорость распространения процесса, измеряемая сотнями м/с и сравнительно мало зависящая от внешних условий.

При детонации (взрыве) энергия, которая выделяется при реакции ВП, переносится ударной волной, а при горении энергия из зоны химической реакции переносится за счет теплопроводности, диффузии газообразных продуктов реакции вынужденной конвекцией и излучением. Процессы горения и взрыва (детонации) имеют различные скорости.

Скорость детонации для каждого ВВ в определенных условиях взрывания - величина постоянная, но может изменяться в широких пределах в зависимости от совокупного влияния различных факторов: природы ВВ, степени дисперсности ВВ, плотности и диаметра заряда ВВ, наличия прочной оболочки и др. Величина ее определяется, главным образом, теплотой взрыва, а также плотностью ВВ и составом продуктов взрыва, выражаемых в расчетных формулах через показатель политропы. С достаточной точностью для практики скорость детонации можно определить экспериментально: методом Дотриша, осциллографическим и фотографическим методами, с помощью частотомера.

Теплота взрыва (теплотворная способность) - количество тепла, которое выделяется при взрывчатом превращении 1 кг ВВ. Теплота взрыва - это суммарный тепловой эффект первичных химических реакций, протекающих во фронте детонационной волны, и вторичных равновесных реакций, происходящих при адиабатическом расширении продуктов взрыва после завершения реакции.

Теплоту взрыва можно определить экспериментально (в калориметрической установке) или рассчитать по формуле

Qвзр= Q2-Q1,

где Q1 - теплота образования исходного ВВ или его составных частей,

Q2 - теплота образования продуктов взрыва.

Температура взрыва - максимальная температура, до которой нагреваются продукты взрыва за счет выделяющегося тепла в момент взрывчатого превращения ВВ. Приближенно ее можно подсчитать по формуле

![]() ,

К,

,

К,

где сV - теплоемкость, кДж/(кгК).

Объем газообразных продуктов взрыва в известной мере характеризуют работоспособность ВВ. Чем больше газов, тем больше при прочих равных условиях энергии взрыва переходит в механическую работу. Зная реакцию взрывчатого превращения, можно рассчитать удельный объем газообразных продуктов для 1 кг ВВ

V0 = 22,4 n1, л/кг,

где 22,4 - объем одного моля газа, л,

n1 - число газообразных молекул в продуктах взрыва.

Для возбуждения взрыва (вспышки) необходимы сильные механические или термические воздействия на ВВ.

Энергия внешнего воздействия, необходимая для возбуждения взрыва заряда ВВ, является начальным инициирующим импульсом, а сам процесс такого возбуждения - инициированием. Минимальная величина инициирующего импульса для различных ВВ различна и зависит от их химической природы и физического состояния. Она является критерием оценки чувствительности ВВ и характеризует в известной степени безопасность обращения с ними.

Наименьшей величиной начального импульса отличаются ИВВ. Они высокочувствительны к удару и трению.

Восприимчивость ВВ к внешним воздействиям, их виду и силе называют чувствительностью ВВ к соответствующему виду воздействия (удару, трению, нагреву, лучу огня и др.). Чувствительность ВВ зависит от многих факторов: химической структуры ВВ (прочности внутримолекулярных связей, наличия нестойких примесей), физического его состояния (температуры, плотности, крупности частиц, влажности, флегматизирующих и сенсибилизирующих примесей) и от условий, в которых оно находится (величины массы ВВ, наличия и прочности оболочки и т.д.).

Для оценки чувствительности ВВ обычно испытывают:

на механический прямой или скользящий удар (трение) по навеске ВВ, заключенной между стальными закаленными поверхностями;

на нагревание в форсированных условиях или воздействием открытого пламени определенной интенсивности;

на воздействие воздушной ударной волны путем определения передачи детонации через воздух между активным и пассивным зарядом;

на воздействие первичных средств инициирования (КД или ДШ).

Чувствительность твердых и жидких ВВ к механическим воздействиям, воспламенению и ударной волне возрастает с увеличением степени их измельчения (диспергирования), с повышением начальной температуры и при наличии в них пузырьков воздуха.

Сильно повышают чувствительность ВВ к удару и трению примеси абразивных веществ - сенсибилизаторов чувствительности, твердость которых выше твердости частиц самого ВВ. Мягкие и легкоплавкие примеси и компоненты ВВ с высокой теплопоглощающей способностью (масла, парафины и др.) - флегматизаторы понижают чувствительность к механическим воздействиям и к ударной волне. Чувствительность ВВ, особенно к ударной волне, снижается с увеличением его плотности.

Работа взрыва совершается за счет энергии выделяющейся при взрыве. При взрыве работа производится во многих формах. Среди них есть полезные формы - те, из-за которых собственно и производят взрыв, и формы, бесполезные, представляющие собой потери. При изменении условий взрыва доля определенной формы работы может существенно меняться. При подрыве заряда основными формами работы будут следующие:

1. интенсивное дробление и сильнейшая пластическая деформация среды, непосредственно примыкающей к заряду;

2. сжатие, пластическая деформация, разрушение и дробление среды, не примыкающей непосредственно к заряду, но находящейся вблизи от него;

3. образование и распространение в грунте упругих (сейсмических волн);

4. выброс части грунта и образование воронки выброса;

5. образование и распространение воздушных ударных волн (если заряд достаточно близок к поверхности грунта). Сумму всех работ произведенных взрывом называют полной работой.

Для оценки величины работы взрыва, реализуемой в какой-либо определенной форме, нужно знать полную работу взрыва и ту ее долю, которая в данных условиях может превратиться в интересующую нас форму.

Формы работы взрыва. Формы работы взрыва подразделяются на 2 группы: на общее или фугасное и бризантное (дробящее) действие взрыва.

Фугасная форма включает в себя такие формы работы, как метательное, отбрасывающее, разламывающее действие взрыва и она обусловлена продуктами взрыва и ударными волнами, образующимися при взрыве.

Бризантная форма представляет собой работу взрыва в форме дробления, измельчения, пробивания среды, соприкасающимся с зарядов ВВ.

Формы действия взрыва во многом определяются характеристиками разрушаемой среды. Так, для жесткой системы с малым периодом количество разрушения вызываются максимальным избыточным давлением в детонационной волне. В ряде случаев нельзя провести границы между фугасными и бризантными формами, и существует промежуточная работа (рис. 3).

Рис. 3. Баланс энергии при взрыве

Все многообразие взрывчатых веществ и составов на их основе называют энергонасыщенными (иногда энергоёмкими, энергетическими) материалами (ЭНМ). Последнее время термин ЭНМ наиболее полно подчеркивает их существо, выражающееся в определенном поведении последних по отношению к различным воздействиям и своеобразии ответных реакций, присущих только ЭНМ.

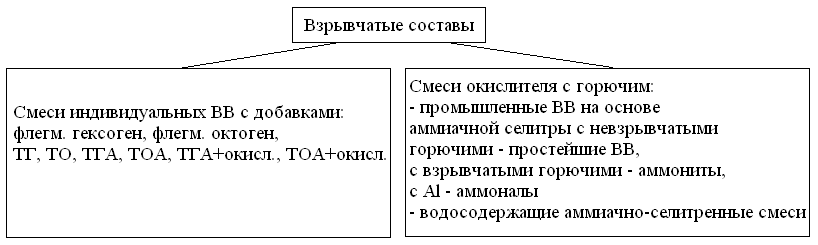

В настоящее время известно большое количество ВВ. По своему составу они разделяются на индивидуальные ВВ и составы на их основе.

К индивидуальным ВВ относят химические соединения, у которых при внешних воздействиях происходит разрыв химических связей в молекулах с последующей рекомбинацией атомов в конечные продукты взрыва (ПВ), в результате горючие элементы соединяются с окислительными. Образование ПВ в этом случае можно рассматривать как внутримолекулярное окисление. Индивидуальные ВВ преимущественно являются органическими соединениями, содержащими одну или более групп NO2, из которых на практике чаще используют азотнокислые эфиры (нитроэфиры) и нитросоединения.

К индивидуальным ВВ относятся также соли азотной, хлорной, гремучей кислот, например, аммиачная селитра NH4NO3 , перхлорат калия KClO4, гремучая ртуть Hg(ONC)2. Существуют также индивидуальные ВВ, распадающиеся при взрыве, на элементы с соответствующим выделением количества теплоты без реакций окисления, например, азид свинца Pb(N3)2.

Взрывчатые составы (ЭНМ) представляют собой композиции, состоящие, по крайней мере, из двух химически не связанных между собой веществ. Обычно один из компонентов относительно богат кислородом, а во втором, либо кислорода недостаточно для внутримолекулярного окисления, либо вообще нет (углеводы, металлы – алюминий, магний). Часто к индивидуальным ВВ добавляют компоненты, в том числе и взрывчатые, не только для изменения их действия, но и для придания специальных качеств, например, высокой прочности и пластичности.

С точки зрения использования ЭНМ их классификацию целесообразно проводить по областям применения. В основу такой классификации положены три признака:

- чувствительность к внешним воздействиям, приводящим к появлению определенной формы взрывчатого превращения (ВП);

- характерный, т.е. относительно легко возбуждаемый и устойчивый вид ВП;

- наиболее ярко выраженный вид действия взрыва.

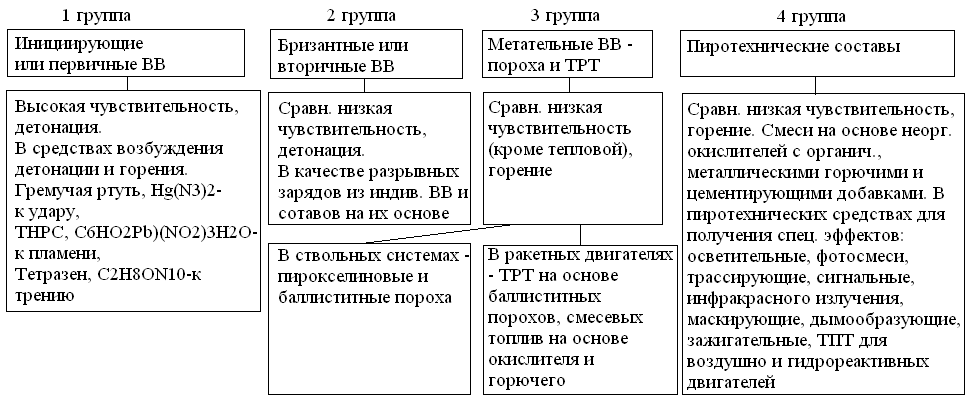

В соответствии с этими признаками ЭНМ разделяют на четыре группы:

I группа – инициирующие или первичные ЭНМ;

II группа – бризантные (мощные) или вторичные ЭНМ;

III группа – метательные ЭНМ (пороха, твердые ракетные топлива);

IV группа – пиротехнические составы.

Физической основой для разделения ЭНМ на четыре группы является характеристика устойчивости горения и склонности перехода горения в детонацию.

I группа. Отличительной особенностью инициирующих ЭНМ (ИВВ) является их высокая чувствительность к внешним воздействиям. Удар или накол, пламя или искра, приводят к возникновению взрыва этих веществ.

Характерным видом ВП для индивидуальных ИВВ является детонация, так как горение очень легко и быстро (за время 10-6-10-8 с) переходит в детонацию.

ИВВ применят для изготовления двух типов средств инициирования ВП: средств детонирования или возбуждения детонации и средств возбуждения горения. Для индивидуальных ИВВ, используемых в средствах детонирования, характерно бризантное действие. ИВВ для средств воспламенения обычно обладают ничтожной бризантностью, слабой фугасностью и интенсивным тепловым воздействием.

Типичными представителями индивидуальных ИВВ являются:

гремучая ртуть Hg(ONC)2 ,азид свинца PbN6 ,ТНРС C6H(O2Pb)(NO2)3H2O, тетразен C2H8ON10 .

II группа. Отличительной особенностью типичных бризантных (вторичных) ВВ (БВВ) является их сравнительно низкая чувствительность к возбуждению детонации при таких внешних воздействиях, как слабый удар, накол, трение, искра и луч пламени, но в то же время высокая способность детонировать под действием взрыва детонатора, содержащего небольшую массу ИВВ.

Характерным, штатным режимом ВП бризантных ЭНМ является детонация, которая возбуждается ударными волнами, создаваемыми детонаторами, ударом быстролетящих (со скоростью 1 км/с и более) металлических тел, взрывом специальных зарядов (промежуточных детонаторов), что обусловливает достаточное удобство и безопасность обращения с ЭНМ этой группы. Они обладают среди всех групп ЭНМ наибольшими бризантностью и фугасностью и поэтому используются в тех случаях, когда требуется обеспечить преимущественно бризантное или фугасное действие взрыва.

По составу они разделяются: на индивидуальные бризантные ЭНМ (БВВ) и составы на их основе.

Смесевые ЭНМ широко применяются в промышленности и военной области. Смесь любого горючего и окислителя в определенных соотношениях представляет собой ЭНМ. В качестве горючего может быть использовано индивидуальное ВВ с низким кислородным балансом (с недостатком собственного кислорода для полного окисления углерода и водорода молекулы). Обычно это нитроароматические соединения - тринитротолуол, динитротолуол, и т.п. Добавление к этим соединениям окислителя (аммиачной селитры, перхлората аммония) приводит к более полному окислению горючих элементов, увеличению газообразных продуктов разложения и повышению за счет этого разрушающего действия ВВ. В качестве горючего компонента используются также соединения, не содержащие нитрогрупп (битумы, мазут, высшие углеводороды, различные смолы, органические отходы производств т.д.). Пластичные ВВ - это взрывчатые смеси, получаемые при смешении порошкообразных ЭНМ с пластифицирующими добавками (растительные масла, каучуки, смолы). Им при небольших усилиях может быть придана различная форма, которую они сохраняют длительное время в условиях эксплуатационных температур. Применяются они, главным образом, в диверсионных целях.

III группа. Метательные ЭНМ (МВВ) предназначены для метания тел в ствольных системах или создания реактивной тяги в ракетных двигателях. В соответствии с назначением они должны быть нечувствительными к внешним воздействиям, за исключением теплового, в качестве штатного режима ВП, иметь устойчивое послойное горение, обладать высоким метательным действием.

МВВ делятся на пороха для ствольных систем и твердые ракетные топлива. Пороха должны обеспечивать устойчивое горение без перехода во взрыв при давлениях до 108-109 Па, а твердые ракетные топлива – до 107 Па. Это достигается в основном пластификацией мощных БВВ с последующей обработкой до получения предельно гомогенизированной структуры заряда.

Первым взрывчатым составом, используемым человеком для военных целей как метательное и разрушающее средство, был дымный порох (ДП), представляющий смесь горючего - угля (15%), окислителя - калиевой селитры (75%) и серы (10%). Компоненты ДП не находятся в химической связи между собой. Их частицы лишь тесно соприкасаются друг с другом в результате тщательного смешивания и уплотнения. Это гетерогенная система с ярко выраженными границами раздела между частицами компонентов.

В настоящее время в ствольных системах применяют в основном нитроцеллюлозные пороха, на основе нитроклетчатки, пластифицированной каким-либо растворителем. В зависимости от пластификатора различают:

пироксилиновые пороха с применением летучего пластификатора, значительная часть которого удаляется после обработки пороха давлением в процессе провяливания, т.е. просушивания;

баллиститы, пластифицированные труднолетучим растворителем (обычно нитроглицерином или нитродигликолем), полностью остающимся в порохе;

кордиты – пороха, приготовленные с использованием смешанного растворителя (например, смеси нитроглицерина с ацетоном).

В пороха вводят также специальные добавки, увеличивающие срок хранения и улучшающие характеристики горения. После прессования, вальцевания и ряда других операции получают зерна и шашки требуемых формы и размеров.

Твердые ракетные топлива (ТРТ) делают либо на основе баллиститных порохов, либо в виде смесевых твердых топлив, и они состоят из окислителя, мощного бризантного ЭНМ, горючего и связующего. Окислителями обычно являются перхлораты или нитраты аммония, а горючими – алюминиевая пудра или связующее, чаще используют полимеры. К основным компонентам добавляют вещества, ускоряющие или замедляющие горение.

ТРТ ориентировочно имеют следующий состав: около 70% окислителя, 25% горюче-связующего вещества (каучук, смолы) и 5% пластифицирующей добавки. В зависимости от природы горюче-связующего ТРТ подразделяются на битумные, тиокольные. полиуретановые, карбоксилатные, бутилкаучуковые и другие виды.

IV группа. К пиротехническим составам (ПС), т.е. веществам, которые при горении дают световые, тепловые, дымовые, реактивные и звуковые эффекты относятся вещества, строго говоря, не являющиеся взрывчатыми. Однако большинство ПС могут претерпевать ВП (а некоторые из них детонировать с сильным, бризантным действием), и поэтому их относят к ВВ.

ПС сравнительно чувствительны к удару, трению, наколу, но менее чувствительны, чем вторичные ВВ и пороха, к лучу пламени. Наиболее распространенным видом ВП для ПС является послойное горение (более быстрое, чем у порохов), реже применяется конвективное, взрывное горение, и лишь в специальных случаях возбуждают детонацию ПС. Кроме отмеченных ранее пиротехнических эффектов в специальных случаях используют умеренное фугасное действие при взрывном горении, а также сильное бризантное и особенно фугасное действие при детонации ПС.

Возможность осуществления требуемого эффекта при медленном, невзрывном горении и заданного бризантного или фугасного действия при ВП обеспечивается соответствующим составом смеси.

Пиротехнические составы представляют собой смеси горючего и окислителя с различными полимерными связующими. В качестве горючего часто используются углеводородные смеси, углеводы, металлические порошки и различные соединения металлов, наличие которых обеспечивает яркость пламени, его цветность или дымообразующие свойства, а в качестве окислителя – оксиды металлов или кислородосодержащие соли, например, перхлораты и нитраты аммония и металлов. Часто догорание веществ происходит лишь благодаря кислороду воздуха, а иногда и весь процесс сгорания горючего обеспечивается полностью только кислородом воздуха.

По виду достигаемого эффекта ПС делятся на осветительные составы, фотосмеси, трассирующие составы, сигнальные составы, составы инфракрасного излучения, маскирующие дымообразующие составы, зажигательные составы.

Классификация ВВ построена на весьма свободном принципе, когда в равной мере используются физические и химические признаки. По агрегатному состоянию ВВ делятся на газообразные, жидкие и твердые.

Газообразные индивидуальные ЭНМ, например, азиды хлора, фтора, фтористый азот, являются соединениями с высокой внутренней энергией, малоустойчивы и не имеют практического значения. Представители газообразных смесевых ЭНМ многочисленны, поскольку газы, пары или мелкие капли любого горючего в смеси с воздухом или кислородом в определенных пропорциях являются ВВ. В последнее время газообразные смесевые ВВ находят практическое применение в военной области в так называемых объемных взрывах, вакуумных бомбах. Суть объемного взрыва сводится к тому, что в воздухе распыляется горючее вещество (обычно жидкий горючий растворитель) с таким расчетом, чтобы образовалась взрывчатая смесь. Затем возбуждается детонация образовавшегося облака. Такое облако проникает в укрытия, складки горной местности и при взрыве вызывает значительные разрушения и уничтожение укрытой живой силы.

В качестве представителей индивидуальных жидких ВВ можно назвать нитроглицерин (НГ), динитраты этилен- и диэтиленгликолей и ряд других соединений различных химических классов. Практического значения как индивидуальные ВВ они не имеют. Например, нитроглицерин при его хорошей мощности имеет крайне высокую чувствительность, что исключает возможность практического применения его в качестве индивидуального ВВ. Он находит применение только в виде смесей с инертными веществами (так называемые динамиты), чувствительность которых значительно ниже чувствительности НГ.

Жидкие смесевые ЭНМ представляют смесь горючего и окислителя. Например, смеси таких окислителей, как тетранитрометан, азотная кислота с жидкими горючими, являются мощными ЭНМ. Смесевые жидкие ЭНМ находят применение в противопехотных минах.

Наибольший практический интерес представляют твердые ЭНМ. Основными представителями индивидуальных твердых ЭНМ являются нитропроизводные органических соединений. Нитрогруппы являются носителями активного кислорода, за счет которого при взрыве происходит окисление горючих элементов молекулы - углерода и водорода. Органическая часть молекулы, содержащая атомы С и Н, является горючей частью ЭНМ. Таким образом, молекуле индивидуального ВВ класса нитросоединений для взрывчатого превращения не требуется внешнего кислорода.

Существуют и другие подходы в классификации ЭНМ и составов на их основе, например, по функциональному типу взрывного устройства, в котором используется тот или иной состав:

заряды для кумулятивных, осколочно-фугасных устройств и т.д.;

по технологии изготовления заряда: литье, прессование, изготовленные методом вальцевания, экструзии, шнекованием;

по условиям применения: воздушный, подводный подрыв, подземный (воронкообразование), взрыв в замкнутом объеме;

по способу, передачи энергии окружающей среде, механизму формирования поражающего элемента (кумулятивная струя, взрывоформирующий элемент, осколкообразование);

по характеру технологической операции, выполняемой с использованием энергии взрыва (сварка взрывом, штамповка взрывом, компактирование).

Место состава по той или иной классификации не является исключительным, большинство ЭНМ и составов могут использоваться в нескольких типах взрывных устройств, но всегда надо находить компромисс между энергетическими возможностями и чувствительностью состава.

Используемые для различных целей составы ЭНМ можно подразделить на мощные бризантные составы, мощные фугасные составы, бризантно-фугасные составы. В свою очередь, в зависимости от требований по параметрам и условиям применения, составы могут быть термостойкими, малочувствительными, низкоимпульсными, использоваться для средств подрыва, в малых калибрах, инженерных средствах, средствах трансляции детонационного импульса и т.д.

Основные требования, предъявляемые к энергонасыщенным материалам

1. Максимальная эффективность действия: работоспособность, нагружающее и метательное действие.

2. Надежная детонация от соответствующих средств инициирования.

3. ЭНМ, состав на его основе должны быть нечувствительными (в смысле безопасности) в течение всего цикла эксплуатации. Следовательно, оно должно быть само нечувствительно или флегматизировано до требуемого условия.

4. Стабильность, пониженная токсичность состава и его продуктов детонации, совместимость с различными конструкционными материалами и компонентами состава.

5. Безопасность в обращении: хранении, транспортировке, при изготовлении, в том числе, в различных состояниях (пыль, порошок, жидкость)

6. Возможность управления структурными характеристиками заряда (плотность, пористость, закон распределения фракции компонентов по размерам).

7. Низкая гигроскопичность, электростатичность, низкая вязкость в жидком агрегатном состоянии, умеренная скорость кристаллизации, хорошая перемешиваемость компонентов, малая усадка при кристаллизации.

8. ЭНМ должно позволять изготовлять из него заряды требуемых масс и геометрий.

9. Заряд ЭНМ должен сохранять свои геометрические размеры не зависимо от метода изготовления в течение всего жизненного цикла.

10. Допустимая стоимость исходных компонентов.