- •Глава I. Биосфера.

- •1.1. Экология как наука.

- •1.2. Понятия биосферы и ее структура.

- •1.3. Живое вещество биосферы и его функции.

- •1.4. Круговороты веществ в биосфере.

- •Глава II. Экосистемы.

- •2.1. Экосистема: состав, структура, разнообразие.

- •2.2. Пищевые цепи и трофические уровни

- •2.2. Популяции в экосистеме.

- •2.3. Экологическая сукцессия.

- •2.3.1. Сукцессионные процессы и климакс.

- •Глава III. Организм и среда обитания.

- •3.1. Основные факторы среды обитания.

- •3.1.1.Водная среда жизни.

- •3.1.2. Наземно-воздушная среда жизни.

- •3.1.3. Почва как среда жизни.

- •3.1.4. Живые организмы как среда жизни.

- •3.2. Основные системы организмов.

- •3.3. Экологические факторы.

- •Глава IV. Глобальные экологические проблемы.

- •4.1. Глобальные экологические проблемы и кризис.

- •4.2. Здоровье населения.

- •Глава V. Рациональное риродопользование и охрана окружающей среды.

- •5.1. Ресурсы.

- •5.2. Классификация природных ресурсов

- •5.3. Особо охраняемые природные территории.

- •Лечебно-оздоровительные местности и курорты

- •5.4. Мониторинг окружающей среды.

- •5.5. Охрана атмосферного воздуха и почв.

- •5.6. Очистка сточных вод.

- •Глава VI.Социально-экономические аспекты экологии.

- •6.1. Источники экологического права

- •6.2. Государственные органы охраны окружающей среды

- •6.3. Экологическая стандартизация и паспортизация

- •6.4. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (овос).

- •6. 5. Экологический менеджмент, аудит и сертификация

- •6.6. Международное сотружничество в области охраны окружающей среды и устойчивое развитие.

- •6.7. Основные принципы международного экологического сотрудничества.

- •6.8. Участие России в международном экологическом сотрудничестве.

1.3. Живое вещество биосферы и его функции.

Самой активной формой материи во Вселенной по В.И. Вернадскому является живое вещество. По сравнению с массой Земли масса живого вещества незначительна. В настоящее время известно около 500тыс. видов растений, и около 1,5млн. видов животных (в т. ч. примерно 1млн. видов насекомых). Если собрать все население биосферы и размельчить его, то получим слой толщиной в лист бумаги. По расчетам специалистов в сырой массе это будет примерно 240 г/м². Если вещество высушить, то его масса будет еще меньше, т. к. 75–80 % приходится на долю воды. Несмотря на, малую массу, живое вещество, выполняя наиболее существенные функции, является самой важной энергетической частью биосферы.

В целом общая биомасса живого вещества на планете оценивается в 2423,2 млрд. т. сухой массы.

Несмотря на то, что гидросфера составляет около 71 % всей поверхности земного шара, основная масса живого вещества биосферы сосредоточена на контингентах (свыше 99,8 %).

На контингентах преобладают растения(99,2 %), в океане - животные (93,7 %). Живое вещество планеты сосредоточено преимущественно в зеленых растениях суши. Организмы не способные к фотосинтезу, составляют менее 1 %.

Приблизительно половина кислорода на Земле образуется в процессе фотосинтеза растениями суши (главным образом влажных тропических лесов), вторая половина - мельчайшими растениями гидросферы (фитопланктоном), хотя биомасса тех и других несопоставима между собой такое явление объясняется тем, что скорость продуцирования микроскопических растений во много раз выше, чем крупных наземных форм. В этом проявляется одна из общих биологических закономерностей: интенсивность процессов жизнедеятельности (питания, роста, обмена) выше у более мелких организмов. Поэтому при сравнительно небольшой биомассе (0,2 млрд т) величина их продуктивности близка величине продуктивности высших растений(биомасса 2400 млрд т).

Живые организмы, составляющие биосферу, взаимодействуют друг с другом, с солнечной энергией и с разнообразными химическими веществами, образующими атмосферу, гидросферу и литосферу. Эта совокупность живых и неживых организмов (биосфера), взаимодействующих друг с другом и со своей неживой средой обитания(энергией и химическими веществами), называется экосферой. Если представить себе всю Землю размером с яблоко, то экосфера была бы не толще яблочной кожуры.

1.4. Круговороты веществ в биосфере.

Жизнь на Земле зависит в основном от 2-х фундаментальных процессов большого геологического и малого биологического круговоротов.

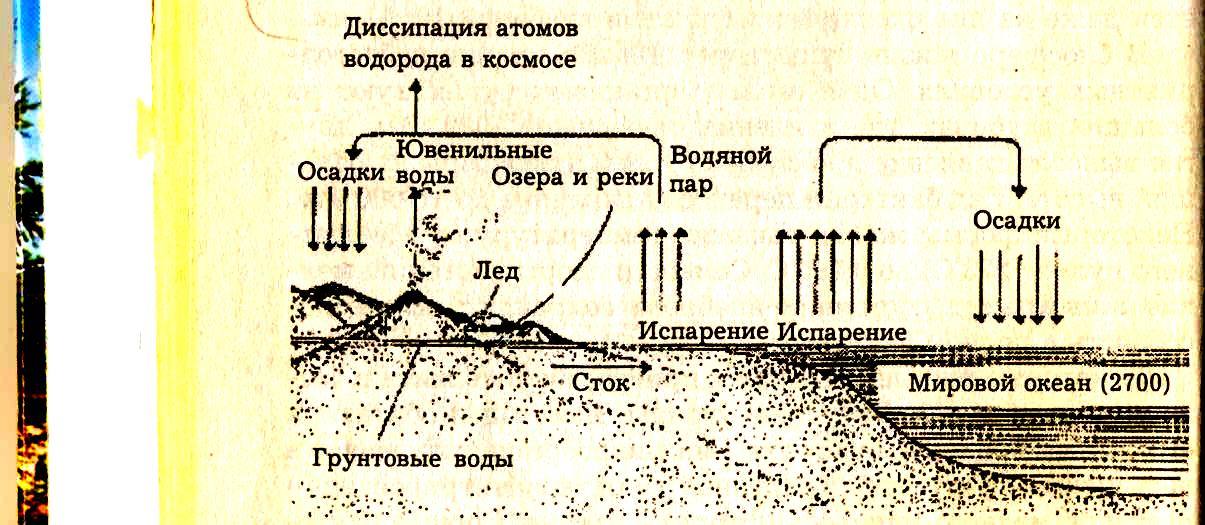

В природе при помощи солнечной энергии происходят геологический (большой) и биологический (малый) круговороты веществ в природе. Наиболее легко проследить геологический круговорот веществ в природе на примере воды (рис. 1).

Рисунок 1.

Примерно половина солнечного излучения, поступающего на Землю, тратится на испарение воды. С водной поверхности Земли воды испаряется гораздо больше, чем с суши. Осадков же выпадает больше над сущей, чем над водным пространством. Вода, попадает на землю, растворяет часть минеральных солей, выносит их в реки, озера и далее – снова в океан, уравнивая количество испаренной влаги и выпавших осадков. Таким образом совершается большой геологический круговорот веществ в природе.

Рисунок 2.

Энергия солнечного излучения преобразуется в органическую материю благодаря процессу фотосинтеза, в результате которого возникает биологический (малый) круговорот веществ в природе. На создание органического вещества затрачивается всего около 0,2 % поступающей на Землю солнечной энергии, и этого оказывается достаточно для воспроизводства растениями зеленной массы и выработки кислорода.

Образуемые зелеными растениями органические вещество служат пищей для других живых существ, а выделяемый кислород обеспечивает процессы дыхания. Таким образом, основу биологического круговорота веществ составляет энергия солнца и хлорофилл растений (рис. 2).

Сущность биологического круговорота – синтез и разрушение органических соединений, тогда как в геологическом круговороте осуществляется простой перенос минеральных веществ в виде механических частиц и водных растворов.

Все остальные круговороты – воды, углерода, азота – связанны с биологическим и способствуют ему.

Перемещение углекислого газа в биосфере Земли протекают в двух направлениях:

углекислый газ поглощается растениями в процессе фотосинтеза, образуя растительную массу, которая со временем перемещается в литосферу в виде угля, торфа, нефти, газа, горючих сланцев, осадочных горных пород;

растворяясь в водах Мирового океана, углекислый газ с помощью живых организмов либо химических реакций соединяется с кальцием и образует мощные толщи карбонатных пород.

Во втором случае углерода накапливается в 4 раза больше, чем заложено его в продуктах фотосинтеза.

В результате антропогенного воздействия содержание СО2 в атмосфере постоянно растет из-за сжигания горючих ископаемых, интенсификации, расширения масштабов сельскохозяйственного производства и вырубки лесов. Это приводит к нарушению баланса в природе между атмосферой, материками и океанами.

Атмосферный воздух содержит 78% азота, но азот химически мало активен, и поэтому круговорот азота в биосфере происходит замедленно. Фиксация атмосферного азота осуществляется азотофиксирующими бактериями и некоторыми видами сине-зеленых водорослей. Образующиеся нитраты становятся доступными для других растений. Например, клубеньковые бактерии, живущие на корнях растений семейства бобовых, производят биофиксацию азота в почве. В Мировом океане и почвенном покрове есть определенные микроорганизмы, которые расщепляют атмосферный азот (N2) и используют его атомы для построения органических соединений. Погибшие растения и животные возвращают азот в почву, откуда он вновь поступает в последующие поколения растений, а через них и в животных. Благодаря деятельности денитрифицирующих бактерий азот постоянно поступает в атмосферу.

Важным элементом протоплазмы клеток живых организмов является фосфор. Он совершает свой круговорот в биосфере, переходя из органических веществ в фосфаты, доступные растениям.

Круговорот фосфора происходит на суше и в океане. Фосфориты и апатиты – горные минералы, содержащие фосфор. Под действием выветривания атмосферных физических и химических факторов горные породы разрушаются. Продукты разрушения перемещаются водой, льдом, ветром. Фосфор переносится в низины и далее природными водами – в Мировой океан. Здесь фосфор переходит в состав фитопланктона. По пищевым цепям происходит перемещение и накопление фосфора в тканях морских животных. Морские птицы, животные доставляют соединения фосфора на сушу. Определенное количество фосфора попадает на сушу благодаря рыболовству.

Итак, между неорганической и органической материей на Земле существует неразрывная связь, постоянный круговорот веществ и превращение энергии из одной формы в другую. Круговорот веществ подчиняется закону сохранения вещества и энергией, т. к. каждый живой организм благодаря существующим цепям питания после окончания жизненного цикла возвращает в окружающую среду все, что взял из нее в течение жизни. Большая часть составляющих неживую природу атомов вновь возвращается в живое вещество, и лишь незначительная выбывает из жизненного цикла за пределы биосферы. Миграция атомов из организма в среду и наоборот не прекращается, ни на секунду и была бы невозможна, если бы элементарный химический состав организмов не был бы близок к химическому составу земной коры. Благодаря круговороту веществ и потоку энергии обеспечивается длительное существование жизни. В противном случае запасы необходимых веществ на Земле очень быстро были бы исчерпаны. Таким образом, круговорот является необходимым условием существования экологической системы планетарных масштабов биосферы.

К концепции биосферы В.И. Вернадский подошел после того, как установил роль и значение организмов в процессе геохимической миграции атомов. Это в свою очередь привело ученого к идее биогеохимических циклов элементов и связи планеты Земли с Космосом.

Жизнь на Земле возникла на основе круговорота органического вещества вследствие итого, что из него выделился биологический круговорот. Живое вещество, которое образовалось на Земле, вовлекало в круговорот все элементы ее поверхности. Так называемая «сфера жизни» явилась гигантским аккумулятором и универсальным трансформатором солнечной энергии. Благодаря ей осуществляется активная связь Земли с Космосом. Если бы на Земле не было жизни, не было биосферы, то работа солнечного луча сводилась бы лишь к перемещению газообразных, жидких и твердых тел по поверхности планеты и их временному накапливанию. Солнечная энергия не совершала бы на Земле сознательной деятельности, т. к. она не могла бы ни удерживаться на ней, ни преобразовываться в необходимую для этого форму.