- •Введение

- •Сокращения и обозначения

- •Литература

- •«Безопасность управления судном при постановке и стоянке на якоре»

- •Раздел 1 Назначение и основные технические характеристики судна

- •1.2 Маневренные характеристики судна

- •Раздел 2 подготовка судна к постановке на якорь

- •Подход и отход судна.

- •Режим плавания.

- •Портовые мощности.

- •Раздел 3

- •Визуальные контрольные пеленга и дистанции

- •Маяки, огни, знаки

Портовые мощности.

Общая территория порта в Евпатории составляет 6,4 га, грузового района в портопункте Крымский на Северной косе – 1,9 га и 14 га на Южной косе, общая длина причальной линии – 1300 п. м., пассажирских пирсов – 438 м.

Раздел 3

Постановка судна на один якорь.

При отсутствии ветра и течения поход судна к месту якорной стоянки может производиться с любого, наиболее безопасного в навигационном отношении направления.

В момент отдачи якоря, чтобы избежать повреждения и запутывания якорной цепи, судно должно обязательно иметь относительно грунта небольшое поступательное движение вперед или назад. При этом последнее предпочтительнее, так как в этом случае якорь сразу заберет и в последующем не будет перекантовываться. Для этого заблаговременно производится реверс двигателя на задний ход с таким расчетом, чтобы к моменту выхода судна к месту отдачи якоря оно полностью погасило инерцию поступательного движения вперед. Затем, как только судно тронется назад, отдают якорь и останавливают двигатель (практикой выработано, что команду на отдачу якоря следует подавать в тот момент, когда кильватерная струя от работающего на задний ход винта дойдет до середины судна). Первоначально якорная цепь травится без задержки, чтобы она ровно ложилась на грунт по мере движения судна назад. Когда будет вытравлено примерно около двух глубин, якорную цепь задерживают и далее травят небольшими порциями по мере выхода судна на канат до необходимой величины. Следует иметь в виду, что при даче заднего хода на судах с ВФШ правого вращения (или ВРШ левого вращения) корма будет забрасываться влево и с учетом этого, чтобы якорная цепь не пошла под корпус судна, лучше отдавать левый якорь. Однако для равномерного износа якорных цепей рекомендуется, если это не диктуется какими-либо другими условиями, становиться поочередно то на левый, то на правый якоря. Чтобы при постановке на правый якорь не допустить навала носа судна на якорную цепь, необходимо переложить руль лево на борт, пока судно еще движется вперед, а когда нос судна тронется влево, дать задний ход.

При благоприятных условиях погоды на малых глубинах до 25- 30 м рекомендуется вытравливать якорную цепь на длину, равную примерно 5-6 глубинам в месте отдачи якоря, на средних глубинах от 25-30 м до 50 м, т.е. 3-4 глубинам, а на больших глубинах более 50 м сколько получится, но не менее 2 глубин.

В зависимости от глубины определяется и способ отдачи якоря, Так, на малых глубинах якорь отдается с ленточного стопора. На средних - якорная цепь первоначально стравливается с помощью брашпиля на длину, равную 1/2 -2/3 глубины, а уже затем якорь отдается с ленточного стопора. На больших глубинах якорь стравливается брашпилем до грунта.

После отдачи якоря и вытравливания якорной цепи на необходимую длину она удерживается только ленточным стопором.

Если постановка на якорь осуществляется при наличии ветра или течения, то маневрирование необходимо планировать таким образом, чтобы к месту якорной стоянки судно по возможности подходило носом против действующего фактора.

В этом случае отдача якоря может осуществляться и без предварительной дачи заднего хода, так как судью после погашения инерции переднего хода приобретет движение назад под влиянием ветра или течения. При этом следует учитывать, что суда, у которых центр парусности резко смешен к носу, по мере потери хода будут уваливаться под ветер. Поэтому, чтобы якорная цепь не пошла под корпус судна, необходимо перед отдачей якоря с помощью перекладки руля и, если необходимо, "толчка" машины на передний ход отвести нос судна в нужную сторону.

Когда в месте отдачи якоря ветер и течение действуют с различных направлений, судно должно выходить носом против более сильно действующего фактора, а якорь необходимо отдавать в сторону более слабого.

Постановка судна на два якоря.

Постановка судна на два якоря может производиться в целях:

- увеличения держащей силы якорного устройства;

- уменьшения амплитуды рыскания;

- уменьшения площади рыскания.

Наиболее распространенным является способ постановки на два якоря с разносом их якорных цепей под углом 20-300. В зависимости от условий, при которых принимается решение о постановке на два якоря, она может выполняться различными способами. Так, если решение об отдаче второго якоря принято заблаговременно, до усиления ветра, когда якорная цепь отданного ранее якоря вытравлена на ограниченную длину и в цепном ящике остается не менее 3-4 глубин, то отдача второго якоря может быть осуществлена без помощи машины. Для этого выжидают момент, когда судно зарыскнет на наибольший угол в сторону свободного борта, и отдают второй якорь (рис. 3). После этого сразу начинают травить обе якорные цепи, добиваясь, чтобы они были одинаково нагружены. При таком способе постановки вытравленные якорные цепи будут иметь различную длину. Для обеспечения надежности работы обоих якорей необходимо, чтобы длина короткой якорной цепи была не менее 4-5 глубин при стоянке на малых глубинах и 3-4 глубины - на средних.

Если же решение об отдаче второго якоря принято уже при усиливающемся ветре и якорная цепь первого якоря вытравлена на значительную длину, то постановка на два якоря выполняется обязательно с помощью машины. Для выполнения маневра . перекладывают руль в сторону свободного борта, т.е. борта, где находится второй якорь, и начинают осторожно подрабатывать машиной на передний ход, не допуская значительного разгона судна.

Изменив курс на 20°-30°, выходят примерно на траверз первого якоря и отдают второй, потравливают постепенно его якорную цепь, не допуская, чтобы судно пришло рывком на якорную цепь первого якоря.

Чтобы облегчить движение судна к месту отдачи второго якоря, якорная цепь первого в процессе перехода первоначально подбирается (примерно до половины), а затем вновь потравливается.

Достоинством такого способа постановки судна на два якоря является то. что за счет равномерного распределения нагрузки на обе якорные цепи увеличивается держащая сила якорного устройства в целом. С этой точки зрения выгоднее, чтобы угол разноса цепей был как можно меньше. Однако при очень малых углах разноса возможно перепутывание якорных цепей. Поэтому только на судах с большим разносом якорных клюзов можно допустить, чтобы угол разноса был меньше 200.

При равномерном натяжении якорных цепей их равнодействующая будет находиться в ДП судна и, следовательно, в одной вертикальной плоскости с силой ветра. В результате этого исчезнет фактор, вызывающий рыскание судна в горизонтальной плоскости. Это является вторым важным достоинством способа. В то же время способу присущ и очень серьезный недостаток: в случае перемены направления ветра возможно перекручивание якорных цепей, что создаст большие трудности при съемке с якоря. Во избежание этого при значительном изменении ветра необходимо произвести перекладку якорей, что в свежий ветер часто бывает очень затруднительно сделать. Поэтому указанный способ может быть рекомендован при отстаивании на якоре в свежий ветер при неизменном его направлении.

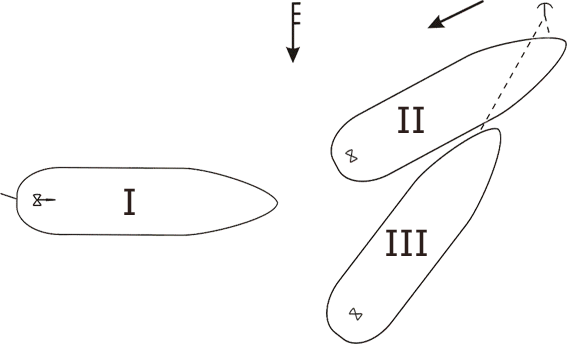

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 3. Постановка судна на два якоря (на разнодлинных якорных цепях) при неизменном направлении ветра: I - положение судна после постановки на один якорь; II - положение судна в момент отдачи второго якоря; III - стоянка судна на двух якорях.

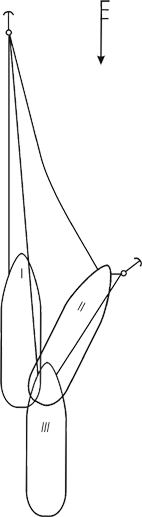

Рис. 4. Постановка судна на два якоря при переменном направлении ветра: а - способом перекрещивающихся якорных цепей; б - способом тандем.

В тех случаях, когда заранее известно, что ветер будет резко изменяться и в каком направлении, целесообразнее при постановке на два якоря использовать способ перекрещивающихся цепей.

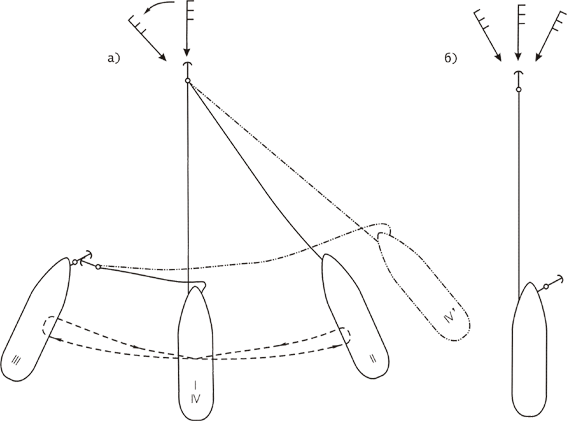

Рис. 5. Постановка на два якоря способом фертоинг:

I - подход судна к месту якорной стоянки; II - положение судна в момент отдачи первого якоря; III - положение судна в момент отдачи второго якоря; IV - стоянка судна на двух якорях.

При этом способе судно первоначально становят или на один левый якорь, если направление ветра будет изменяться против часовой стрелки, или правый - при изменении направления ветра по часовой стрелке и с усилением ветра максимально вытравливают якорную цепь отданного якоря (рис. 4, положение I). Затем с началом рыскания, выждав 3/4 периода рыскания, когда судно в его процессе отклонится на наибольший угол в сторону отданного якоря {рис. 4, положение III), отдают второй якорь, вытравливая сразу же без задержки его якорную цепь. После того как судно в обратном движении придет на линию ветра, задерживают якорную цепь и берут ее на стопор (положение IV).

Таким образом, при этом способе судно стоит на одном якоре с максимально вытравленной якорной цепью.

Якорная цепь второго якоря лежит на грунте, поэтому якорные цепи не трутся друг о друга, удерживая судно от разворота и рыскания.

При изменении направления ветра достаточно несколько потравить якорную цепь второго якоря и судно опять окажется на линии ветра без рыскания, не производя перекладку якорей (см. положение IV). В случае, когда сила ветра превысит держащую силу якоря, подрабатывают машиной на передний ход. Как показывает практика, указанный способ особенно эффективен, если якорная стоянка оказывается в крыле проходящего циклона.

Если же характер изменения направления ветра заранее неизвестен, или направление ветра изменяется периодически то в одну, то в другую сторону, можно использовать постановку на два якоря способом тандем. При этом способе судно также стоит на одном якоре с максимально вытравленной якорной цепью, а второй якорь для уменьшения рыскания кладется просто на грунт. Поскольку противодействие рысканию создается за счет волочения якоря по грунту, полностью рыскание не устраняется, но значительно уменьшается его амплитуда.

Естественно, применение такого способа возможно только при достаточной глубине, исключающей возможность повреждения корпуса судна собственным якорем во время рыскания.

В тех случаях, когда сила, действующая на стоящее на якоре судно, меняется по направлению сразу на 180°, предпочтительнее становиться на два якоря способом фертоинг, при котором якоря кладутся с таким расчетом, чтобы их якорные цепи располагались под углом, близким к 180°. Наиболее часто к этому способу прибегают при постановке на якорь в районах, где действуют приливо-отливные течения, а площадь якорной стоянки ограничена и не позволяет судну свободно разворачиваться при перемене направления течения. Для выполнения маневра судно выходит носом против течения, проходит предполагаемое место стоянки на расстояние, равное длине якорной цепи, которая будет вытравлена, и отдает один из якорей (рис. 5).

Потравливая якорную цепь, спускаются по течению на расстояние, равное двумя длинам якорной цепи, и отдают второй якорь. Травят его якорную цепь и одновременно с этим выбирают якорную цепь первого якоря, пока обе якорные цепи не получат одинаковую длину и судно не придет в намеченную точку якорной стоянки.

При постановке на два якоря способом фертоинг судно будет стоять не на двух якорях, а поочередно в зависимости от направления течения то на правом, то на левом якоре.

Требования к месту якорной стоянки.

При выборе места якорной стоянки командир корабля совместно со старшим помощником и штурманом должны учитывать следующие требования, предъявляемые к месту якорной стоянки: подходы к точке отдачи якоря должны быть безопасными; величина свободной акватории должна обеспечивать удобство размещения корабля во избежание посадки его на мель, камни, берег или навала на соседние корабли в случае дрейфа или обрыва якорной цепи при сильном ветре или течении; место стоянки должно иметь надежную систему навигационного оборудования или естественные ориентиры для обнаружения дрейфа в темное и светлое время суток и быть по возможности защищенным от ветра и волны; качество грунта, рельеф дна и глубины должны обеспечивать надежность удержания корабля якорем; подводные лодки, кроме того, должны иметь запас глубины для покладки на грунт; удаление места якорной стоянки от берега или навигационных опасностей должно быть таким, чтобы было достаточно места для маневрирования при съемке с якоря как в обычных условиях, так и при внезапном изменении гидрометеорологической или навигационной обстановки.

Расчёт держащей силы якоря, длины якорной цепи и безопасного радиуса рыскания для судна в указанном районе

Определить минимальную глубину якорной стоянки Hmin, максимальную держащую силу якоря Fmax, минимальную длину якорной цепи lmin, безопасный радиус рыскания судна Rбез, если: длина судна L = 114,2 метров, максимальная осадка Т = 3,65 метра. Судно оснащено якорем Холла массой G = 5800 кг, диаметр звена якорной цепи d = 72 мм. Глубина места якорной стоянки Н = 18 метров, грунт песок с коэффициентом держащий силы k = 2,5, возможная высота волны hв = 1,0 метр. Увеличение длины якорной цепи в случаи усиления ветра до 6-7 баллов ∆l = 75 метров. Среднюю квадратическую погрешность определения места судна М0 = 20 метров определяем по фактическим ориентирам из заданного района якорного места. Контроль местоположения осуществляется по приёмоиндикатору космической навигационной системе «ГЛОНАС» в навигационном режиме. ρ1 – плотность морской воды 1,033·103 кг/м3; ρ2 – плотность стали 7,6·103 кг/м3.

1. Определяем минимальную глубину якорной стоянки Hmin:

Нmin = Т + 0,6 · hв + D = 3,65 + 0,6 · 1 + 0,06 · 3,65 = 4,46 м.

2. Определяем максимальную держащую силу якоря Fmax:

Fmax = k · G · g = 2,5 · 5800 · 9,81 м/с2 = 1422,5 кН

3. Находим массу 1 погонного метра длины якорной цепи qв в воздухе:

qв = 0,0215 · d2 · g = 0,0215 · 722 · 9,81 = 1093 Н.

4. Определим массу 1 погонного метра длины якорной цепи р в морской воде:

р = рв · [1 - (ρ1/ρ2)] = 1093 · [1 - (10,33/76)] = 950 (Н).

5. Определяем дополнительное увеличение держащей силы якоря за счёт потравливания якорной цепи:

ΔFяк. = k · p · Δl = 2,5 · 950 · 75 = 1781,3 кН

6.

Вычисляем минимальную длину якорной

цепи для стоянки на якоре на песчаном

грунте:

=

= = 75,5 (м)

= 75,5 (м)

7. Вычисляем длину якорной цепи в смычках в зависимости от глубины места и сравниваем с lmin:

lc = Н1/2 = 181/2 = 4,2 смычки ≈ 105 (м) lmin < lc

8. Вычисляем среднюю квадратическую погрешность определения места судна М0 по береговым ориентирам в милях и переводим в метры:

По двум пеленгам.

=

=

=

=

= 0.09 = 166,6 м

= 0.09 = 166,6 м

По двум дистанциям.

=

= 0,104 = 192.6 м

= 0,104 = 192.6 м

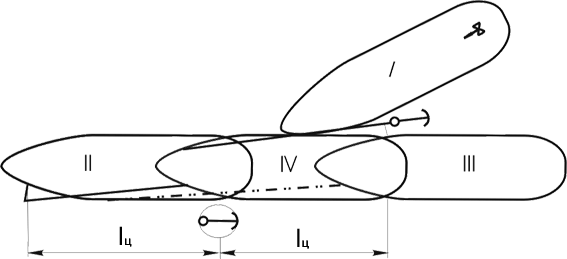

9. Находим безопасный радиус рыскания (общее расстояние от точки отдачи якоря до кормы судна) в метрах и переводим в кабельтовы:

Rбез

= lmin

+ L

+ ∆l

+ 3M0

= 75,5 +

114,2 + 75 +

3 20=

324,7(м) =1,7(кб.).

20=

324,7(м) =1,7(кб.).

Процедура постановки судна на якорь.

На переходе судна морем якорное устройство находится в положении по- походному: становые якоря втянуты в клюзы до места; цепные барабаны разобщены с валом брашпиля и надежно зажаты ленточными стопорами, а якорные цепи застопорены

дополнительно палубными стопорами; при длительном переходе якорные клюзы закрыты клюз-саками, а клюзы в цепные ящики— парусиновыми чехлами.

К постановке судна на якорь якорное устройство должно быть приготовлено заблаговременно. Подготовка осуществляется боцманом, для чего он по команде с мостика вызывается на бак и получает указание, какой якорь готовить к отдаче и на какой глубине он будет отдаваться.

Подготовку к отдаче якоря производят в следующем порядке:

готовят к работе механическую часть брашпиля согласно инструкции по его эксплуатации;

убеждаются в том, что брашпиль разобщен, а ленточные стопоры надежно зажаты, проверяют работу брашпиля вхолостую;

сообщают цепной барабан, через звездочку которого проходит якорная цепь данного якоря;

снимают клюз-саки с якорных клюзов и парусиновые чехлы с клюзов в цепные ящики;

отдают цепные стопоры (если они были наложены), отжимают винтовые стопоры или поднимают палы у стопоров с накидными палами и отдают ленточный стопор данного цепного барабана;

проверяют отсутствие людей и посторонних предметов в цепном ящике и состояние уложенной якорной цепи.

Дальнейшая подготовка якоря к отдаче зависит от глубины места якорной стоянки. Если якорь будет отдаваться на глубине до 30 м, то обычно ограничиваются тем, что брашпилем сдвигают якорь с места во избежание непредвиденной его задержки в клюзе при отдаче, после чего зажимают ленточный стопор, разобщают звездочку и докладывают на мостик о готовности якоря к отдаче. На судах с бульбообразной формой носовой оконечности следует обязательно стравить якорь до воды брашпилем во избежание повреждения бульбообразования при отдаче якоря от клюза.

Если якорь будет отдаваться на большой глубине или в районе с каменистым грунтом, брашпиль не разобщается, так как при отдаче якоря цепь первоначально стравливается брашпилем.

Отдача якоря производится боцманом под руководством помощника капитана. К месту якорной стоянки судно подходит самым малым ходом или по инерции с застопоренной машиной. С мостика подается команда: «У правого (левого) якоря стоять!» Перед отдачей якоря машине дается задний ход. Когда судно, погасив инерцию, начинает движение назад, с мостика подается команда: «Отдать правый (левый) якорь!» Отдача якоря при медленном движении судна назад позволяет якорю быстро забрать грунт и, кроме того, предотвращает навал якорной цепи на якорь и судна — на якорную цепь. Порядок отдачи якоря зависит от глубины места якорной стоянки.

При отдаче якоря на глубине до 30 м отжимают ленточный стопор, и якорная цепь начинает травиться. Якорную цепь следует травить с умеренной скоростью, чтобы ее можно было быстро застопорить в тот момент, когда якорь коснется грунта. При быстром стравливании якорная цепь может навалиться на якорь и запутаться вокруг его лап. С учетом глубины, характера грунта, ветра, течения и других обстоятельств с мостика назначают, сколько смычек якорной цепи должно быть стравлено в воду или оставлено на брашпиле. Назначенное количество смычек вытравливают медленно, по мере натяжения цепи. О количестве вытравленных в воду смычек докладывают на мостик по связи или соответствующим количеством ударов в колокол. Когда будет вытравлено положенное количество смычек и судно будет удерживаться на якоре («выйдет на якорную цепь»), зажимают ленточный стопор.

Отдача якоря на больших глубинах отличается от описанной тем, что якорь стравливают до грунта брашпилем. После этого зажимают ленточный стопор, разобщают брашпиль и дальнейшее вытравливание назначенного количества смычек цепи производят ленточным стопором. Отдача якоря от клюза с ленточного стопора недопустима, так как при этом якорь с якорной цепью развивает такую скорость, при которой стопор нагревается от трения, а цепной барабан трудно застопорить в случае необходимости. Если же это и удастся сделать, то якорная цепь начнет проскакивать по звездочке, что может привести к обрыву цепи и повреждению самой звездочки.

Якорную цепь нельзя задерживать в момент прохождения соединительной скобы по звездочке брашпиля, так как при этом возможно проскакивание цепи и, кроме того, скоба, задержанная на звездочке, испытывает повышенное напряжение, что может привести к ее разрыву. Рекомендуется при стоянке на якоре оставлять соединительную скобу на палубе между брашпилем и палубным клюзом. Это позволит в случае необходимости легко отдать скобу, разъединить смычки и освободиться от якоря. При отдаче обоих якорей выполнение этого требования хотя бы для одного якоря обязательно. Став на якорь, днем поднимают черный шар, а ночью включают якорные огни и выключают ходовые

Съемка судна с одного и двух якорей.

Прежде чем приступить к съемке с якоря, следует произвести общую подготовку судна. Для этого необходимо:

- подготовить главный двигатель;

- проверить работу рулевого устройства;

- поднять на борт, если были спущены, все плавсредства;

- завалить трапы;

- проверить работу машинного телеграфа;

- сверить показания часов на мостике и в машинном отделении;

- проверить судовой свисток, а в ночное время ходовые огни;

- подготовить к работе судовую РЛС;

- проверить связь мостика с машинным отделением и баком;

- установить радиотелефонную связь с берегом (диспетчерской службой порта).

Если съемка с якоря производится с целью выхода в рейс (или в неблагоприятных погодных условиях), помимо перечисленного, следует опустить стрелы и закрыть по-походному трюмы.

После общей подготовки судна на бак вызываются расписанные для съемки с якоря члены экипажа (обычно третий помощник капитана и боцман), которые подготавливают к работе брашпиль (шпиль) и проверяют его работу на холостом ходу.

По окончании подготовки, но не менее чем за 15 мин до съемки с якоря, старший помощник капитана и старший механик, каждый по своему заведыванию докладывают капитану о готовности судна.

Капитан обязан заранее наметить план съемки с якоря и последующего маневрирования в зависимости от конкретных условий, что особенно важно, когда стоянка на якоре происходила в стесненном или сложном в навигационном отношении районе.

При стоянке на одном якоре в благоприятных условиях съемка с якоря не представляет трудностей. Выборку якорной цепи, чтобы не вызвать перегрузку брашпиля, начинают на самой малой скорости и одновременно с этим включают систему обмыва якорной цепи. Когда судно тронется вперед, скорость выбирания якорной цепи можно увеличить, однако необходимо следить, чтобы якорная цепь при этом хорошо обмывалась и шла в цепной ящик чистой. Не следует допускать также большого разгона судна, чтобы якорная цепь не пошла под корпус судна. В процессе выборки якорной цепи отдельными ударами в судовой колокол отмечается количество смычек, оставшихся в воде. Когда якорная цепь подойдет к положению панер - цепь идет вертикально вверх, а якорь еще лежит на грунте - брашпиль вновь переводят на малый ход, так как при выворачивании якоря из грунта на брашпиль будет приходиться большая нагрузка. Это положение якоря отмечается частыми ударами в колокол. После отрыва якоря от грунта необходимо в дневное время спустить черный шар, а в ночное - выключить якорные и включить ходовые огни.

Выход якоря из воды отмечается двумя ударами в колокол и сопровождается докладом: "якорь чист" или "якорь не чист". При этом под словами "не чист" понимается наличие на лапах якоря посторонних предметов или его запутывание в собственной цепи.

Если якорь чист, то, уменьшив скорость выбирания якорной цепи, осторожно втягивают его в клюз и отмечают это тремя ударами в колокол. Когда якорь окажется на месте (в клюзе), якорная цепь берется на все стопоры. При этом рекомендуется после закрепления палубного стопора обратным ходом брашпиля дать цепи небольшую слабину и после этого зажать ленточный стопор, чтобы таким образом снять излишнюю нагрузку с брашпиля.

Съемка с якоря может значительно осложниться, если якорь окажется "не чист". Если на лапах якоря окажется швартов, кусок цепи или же чужая якорная цепь, то для освобождения лап якоря необходимо завести за чужую якорную цепь (швартов) серьгу и обтянуть ее с помощью брашпиля. После этого потравливают якорную цепь до тех пор, пока якорь не освободится от находящейся на серьге чужой якорной цепи, а затем вновь осторожно подбирают якорную цепь, наблюдая, чтобы якорь прошел "чисто". Если это не удается, то заводят за скобу якоря оттяжку и с ее помощью в процессе выбирания отводят якорь в сторону от постороннего предмета.

Чтобы при выполнении этой операции судно не приобрело дрейфа, осторожно подрабатывают машиной, удерживая судно на месте.

Наиболее неблагоприятная и опасная ситуация складывается, если на лапах якоря будет поднят кабель. В этом случае необходимо предпринять все меры для избежания его повреждения. Лучше всего отдать второй якорь, а затем, осторожно потравливая якорную цепь первого якоря, перейти для стоянки на втором якоре. Одновременно с этим немедленно связываются с капитаном порта и дальше действуют по его указанию.

При съемке с якоря в свежую погоду для облегчения работы брашпиля рекомендуется осторожно подрабатывать машиной, но с таким расчетом, чтобы судно не приобрело большого разгона и якорная цепь не пошла под корпус судна.

Для установления необходимого режима работы двигателя находящийся на баке помощник капитана должен непрерывно докладывать на мостик о положении якорной цепи (ее натяжении и направлении).

К помощи двигателя при съемке с якоря приходится также прибегать в тех случаях, когда якорная цепь настолько засасывается грунтом, что брашпиль, как говорят, "не тянет", т.е. не в состоянии вырвать цепь из грунта. Чтобы в момент рывка не повредить брашпиль, необходимо прежде чем давать ход, взять якорную цепь на стопор и отсоединить брашпиль.

Съемка с двух якорей в зависимости от конкретных условий якорной стоянки может осуществляться как с раздельной, так и с одновременной выборкой якорных цепей.

К поочередному подъему якорей прибегают всегда при большом угле разноса якорных цепей, когда судно стоит на двух якорях способом фертоинг, на перекрещивающихся якорных цепях и т. п.

В этих случаях выбирается первым якорь, являющийся в данный момент "не рабочим", а затем якорь, на котором судно в это время будет стоять.

Если судно стоит на двух якорях с перекрещивающимися цепями, то первым выбирается якорь, отданный для предотвращения рыскания. При этом, чтобы не допустить при выборке трение одной цепи о другую, необходимо, чтобы якорная цепь основного якоря была на это время натянута ("надраена"). Поэтому если съемка с якорей происходит уже при ослабленном ветре, необходимо дать машине перед началом съемки небольшой толчок на задний ход.

При стоянке на двух якорях способом фертоинг для съемки с якорей первоначально травят якорную цепь якоря, на котором судно стоит в данный момент, и одновременно с этим подбирают якорную цепь второго якоря. Когда он окажется в клюзе, выбирают первый якорь.

Если угол разноса якорных цепей не превышает 30°-40°, то при благоприятных условиях съемка с якорей для ее ускорения может производиться с одновременным выбиранием обоих якорных цепей. При этом следует иметь в виду, что на стесненном рейде, где дрейф судна недопустим, к одновременной выборке якорей можно прибегать, если разница в длинах якорных цепей составляет либо меньше одной глубины, либо больше трех глубин. В первом случае оба якоря будут подорваны одновременно, что позволит сразу же начать работать машиной, не допуская дрейфа судна. Во втором случае после подрыва якоря с более короткой цепью судно будет надежно оставаться без дрейфа на втором якоре, Таким образом, в обоих случаях можно будет спокойно втянуть поочередно якоря в клюзы.

При поочередном подъеме якорей первоначально выбирается более короткая якорная цепь, а затем после втягивания якоря в клюз, более длинная. При этом, если съемка с якоря осуществляется в условиях свежей погоды, а момент подрыва первого якоря необходимо подработать машиной на передний ход, чтобы не прийти рывком на вторую якорную цепь.

При равнодлинных якорных цепях очередность их выборки диктуется только навигационными соображениями. Обычно последним поднимается тот якорь, в сторону которого судно будет разворачиваться на выход с рейда. Это делается для того, чтобы в случае трудности в развороте судна на новый курс можно было использовать якорь.

Особые трудности при съемке с двух якорей возникают, если в результате изменения направления ветра судно развернется и якорные цепи перекрестятся, образуя крест при развороте судна на 180° или крыж при развороте на 360°.

Образование креста, а тем более крыжа - вещь чрезвычайно нежелательная, так как при этом нарушается нормальная работа якорного, устройства и может произойти повреждение якорных цепей. Поэтому, как уже указывалось, в случае опасности возникновения такой ситуации должна быть сделана своевременная перекладка якорей. Если же этого сделано не было, необходимо выбрать хотя бы один из якорей, пока образовался только крест.

Первоначально выбирается та якорная цепь, которая находится снизу, вторая - при необходимости потравливается. Когда выбираемый якорь станет панер, вторая якорная цепь окажется чистой и дальше можно поступать по обстоятельствам: либо вновь стать на второй якорь, либо выбрать и первый, чтобы переменить место стоянки.

Все оказывается значительно сложнее, если образуется крыж (или несколько крыжей). В этом случае прежде чем начинать съемку с якорей, необходимо развести крыжи - развернуть судно в сторону, обратную закручиванию якорных цепей. При благоприятных погодных условиях разворот малотоннажного судна, хотя и со значительными трудностями, может быть сделан с помощью собственной машины и судового катера. Для разворота крупнотоннажного судна необходима помощь буксира. Если из-за плохой организации вахтенной службы неизвестно, в какую сторону произошло закручивание якорных цепей, то для определения направления разворота судна выбирают обе якорные цепи до тех пор, пока из воды не покажется крыж.

Разворот следует делать против движения часовой стрелки, если в начале крыжа правая цепь будет видна поверх левой, и в обратную сторону, если левая якорная цепь окажется на правой.

Производить для разводки крыжей расклепывание якорных цепей на современном судне - задача практически малореальная.

Стандартные команды вахтенного помощника при постановке судна на якорь

Якорь приготовить к отдаче! Get anchor ready!

Отдать якорь! Let go the anchor!

Травить якорь-цепь! Slack away the chain!

Сколько смычек вышло? How many shackles out!

Якорь-цепь держать слабо! Keep cable slack!

Стоп травить канат! Hold on the cable!

Якорь не держит. Anchor comes home.

Как смотрит якорь-цепь? How is chain leading?

Сниматься с якоря! Up anchor!

Вира якорь! Heave away!

Панер! Anchor is apeak!

Якорь встал!' Anchor is aweigh!

Якорь вышел из воды! Anchor is up!

Якорь чист! Anchor is clear!

Якорь не чист! Anchor is foul!

Якорь под клюзом! Anchor at the hawse!

Якоря держать готовыми к отдаче! Keep anchors ready!

Закрепить якоря по-походному! Secure the anchors!

Действия вахтенного помощника при несении штурманской вахты на якоре по обеспечению безопасности стоянки судна

После постановки на якорь, когда судно выйдет на канат, вахтенный помощник капитана обязан определить место судна, измерить глубину и oпределить характер грунта, нанести на карту (план) окружность возможного перемещения кормы судна под влиянием ветра и течения с учетом длины судна и вытравленной якорной цепи, наметить и определить контрольные пеленга и дистанции по РЛС до береговых ориентиров.

В зависимости от условий стоянки на якоре главная энергетическая установка судна находится в постоянной готовности или в определенном режиме готовности (15-минутная, получасовая, часовая). Вахтенный помощник капитана должен находиться на мостике или верхней палубе судна. Он обеспечивает постоянное наблюдение за состоянием погоды и окружающей обстановкой, контролирует место судна, измеряет глубины и убеждается в отсутствии дрейфа. Дрейф судна может быть замечен по изменению контрольных пеленгов и дистанций, появлению рывков якорь-цепи (якорь-цепь то натягивается, то провисает). Иногда дрейф судна можно определить по биению якорь-цепи в клюзе и вздрагиванию цепи под ногой у палубного клюза. При появлении дрейфа надо потравить якорную цепь или отдать второй якорь.

На стоянке надо следить за возможным перекручиванием якорных цепей. Вахтенная служба должна вести наблюдения за судами, проходящими мимо, и теми, которые становятся на якорь или снимаются с якоря. В случае возникновения аварийной ситуации вахтенный помощник капитана обязан прежде всего доложить об этом капитану и в дальнейшем руководствоваться его распоряжениями. При этом необходимо принимать меры предупреждения подачей звуковых и световых сигналов, применением УКВ радиостанции, потравливанием якорь-цепи или работой машины, особенно для избежания навала других судов.

Необходимо следить за исправностью судовых огней и знаков, которые предусмотрены для судна на якоре согласно МППСС —72 или местными правилами. При наличии льда на рейде надо следить за его движением и в случае необходимости переводить главный двигатель в постоянную готовность. Обо всех изменениях в условиях стоянки судна: о внезапном усилении ветра, получении штормового предупреждения или сводки погоды со значительными изменениями гидрометеообстановки, появлении дрейфа судна и ухудшении видимости следует докладывать капитану.

Заступая на вахту при стоянке на якоре, вахтенный помощник должен ознакомиться с условиями стоянки и окружающей обстановкой и принять от сдающего вахту: место судна по карте и ориентиры для его контроля, количество, вытравленной якорной цепи (цепей), характер рыскания судна, глубину места, характер грунта и течения, изменение уровня воды. Он обязан получить сведения о поднятых сигналах и огнях на судне и береговых сигнальных станциях, о работающих технических средствах судовождения и готовности главного двигателя к действию. Вахтенному помощнику надлежит ознакомиться с метеорологическими сводками, прогнозом погоды и срочными навигационными предупреждениями, которые получены во время предыдущей вахты, уточнить, где находятся плавсредства судна, их перемещение и знать распоряжения капитана по вахте.

Требования МППСС-72 по огням, знакам, звуковым сигналам по обеспечении безопасности стоянки судна.

МППСС-72 правило 30.

а) Судно на якоре должно выставлять на наиболее видном месте:

(і) в носовой части судна - белый круговой огонь или шар;

(іі) на корме или вблизи нее и ниже огня, предписанного подпунктом (і), - белый круговой огонь.

b) Судно длиной менее 50 м. может выставлять на наиболее видном месте белый круговой огонь вместо огней, предписанных пунктом (a) этого Правила.

с) Судно на якоре может, а судно длиной больше 100 м. должно использовать также имеющиеся рабочие или другие равноценные огни для освещения своих палуб.

d) Судно на мели должно выставлять огни, предписанные пунктом (a) или (b) этого Правила, и, кроме того, на наиболее видном месте:

(і) два красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии;

(іі) три шара, расположенных по вертикальной линии.

е) Судно длиной меньше 7 м. на якоре или на мели, когда оно не находится в узком проходе, на фарватере, месте якорной стоянки или близи от них, а также в районах, где обычно плавают другие суда, не обязано выставлять огни или знак, предписанные пунктами (а), (b) или (d) этого Правила.

Выводы

В ходе проделанной работы я научился анализировать условия необходимые для безопасной постановки судна на якорь, обеспечения безопасной якорной стоянки и съема с якоря. Руководствуясь действующими в настоящее время документами, разобрался в структуре данного процесса. Используя указания из документации и методического пособия по выполнению курсовой работы, закрепил теоретический и практический материал по процедуре «постановки (съёмки) и стоянки судна на якоре».