- •Вакуумные методы нанесения покрытий.

- •Эл. Разряды в газах.

- •В ах для несамостоятельных разрядов.

- •Свечение состоит из зон:

- •Элементарные процессы в низкотемпературной плазме.

- •Рекомбинация

- •Равновесие между процессами образования и нейтрализации ионов

- •Тээ с поверхности Ме

- •Эсэ с поверхности Ме

- •Движение носителей в магнитном поле

- •Технологии плазменного напыления

- •Условия нагрева и плавления материала.

- •Р аспределение темпер-ры и энтальпии по сечению плазменной струи.

- •Взаимодействие напыляемого материала с поверхностью подложки

- •Химическое взаимодействие между частицами и подложкой

- •Некоторые вопросы практического использования плазменного напыления

- •Виды брака

- •Газопламенное напыление.

- •Детонационное напыление.

- •Вакуумные методы нанесения покрытий

- •Методы pvd. Методы термического напыления.

- •Способы подвода энергии

- •Магнетронное распыление

- •Классификация мрс

- •Ионное распыление

- •Осаждение дуговым разрядом или конденсация с ионной бомбардировкой киб

- •Методы химического осаждения из пара (cvd)

- •Физико-химические и технологические основы нанесения покрытий вакуумными методами. Механизмы роста покрытий

- •С труктура двухкомпонентных покрытий:

- •Классификация покрытий

Способы подвода энергии

Резистивные испарители разделяют по конструкционным признакам на ленточные, проволочные, тигельные и лодочные.

При изготовлении используются тугоплавкие Ме, С, керамика, керамикометаллографит. Материал испарителя должен иметь пренебрежимо мало Р пара при Т процесса, должен хорошо смачиваться распыляемым материалом для хорошего теплового контакта, не образуя соединения с распыляемым материалом. Испарители хар-ся простой конструкцией и контролем параметров.

- высокая энергоемкость

-низкая производительность (относительно)

- Т нагрева ограничивается 1500 0С

Ограничение по Т можно снять при использовании электронно-лучевого нагрева, которая состоит из А,К, эл-лучевой пушки, э/м системы управления ē лучом.

П ри

подаче U=5-60кВ

происходит эмиссия ē с К и их движение

к А с ускорением. Э\м система направляет

пучок на испаряемый материал, который

часто размещен в водоохлождаемом Cu

тигле. ē пушка может иметь индивидуальную

систему откачки, а может работать при

том же Р. При взаимодействии ē с

поверхностью твердого тела их кинетическая

энергия в основном переходит в тепловую.

Также возникает поток вторичных ē и

рентгеновского излучения. Часть ē упруго

отражается от материала.

ри

подаче U=5-60кВ

происходит эмиссия ē с К и их движение

к А с ускорением. Э\м система направляет

пучок на испаряемый материал, который

часто размещен в водоохлождаемом Cu

тигле. ē пушка может иметь индивидуальную

систему откачки, а может работать при

том же Р. При взаимодействии ē с

поверхностью твердого тела их кинетическая

энергия в основном переходит в тепловую.

Также возникает поток вторичных ē и

рентгеновского излучения. Часть ē упруго

отражается от материала.

Глубина проникновения 1-2мкм.

+ высокая производительность по широкому спектру материала;

- сложная конструкция;

- возможно рентгеновское излучение.

ВЧ индукционный нагрев – переменное э/м поле, создаваемое индуктором, вызывает колебательное движение полярных молекул и заряженных частиц в нагреваемом материале. Возникает кратковременный нагрев (его длительность <1сек) и испарение материала с поверхности.

Тигель – керамика на основе BN или борида Ti (BN+TiB2)

+эффективен

- сложен в конструкции (в технологическом плане), дорог

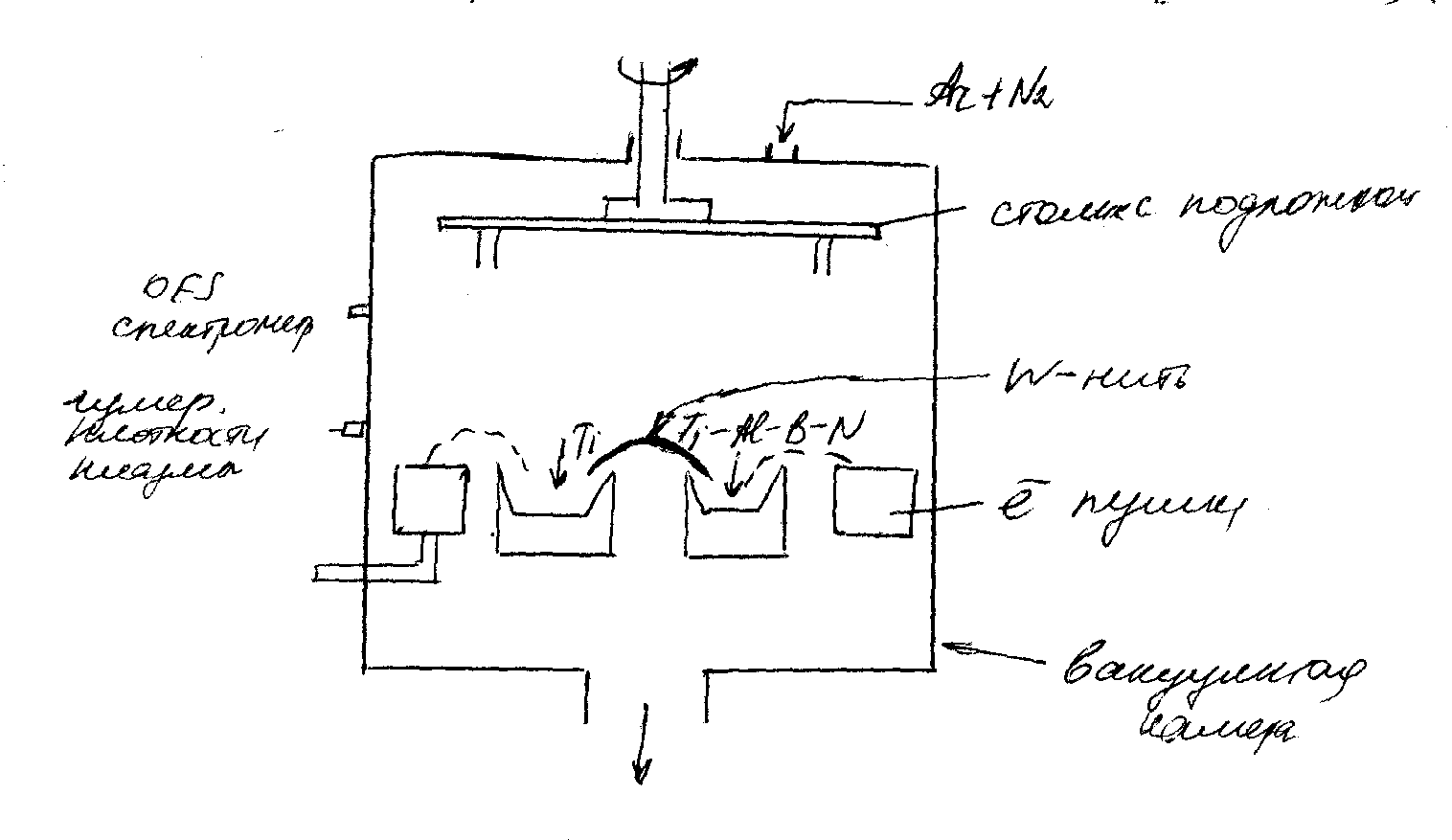

В случае активированной реакции термическое испарение (АРТИ) в камеру подают дополнительный реакционный газ (метан, азот и т.д), формируется покрытия (TiC,VC, TiVC,TiN, TiAlBN и т.д.)

Изменением парциального давления газа можно регулировать отношение Ме и НеМе компонентов в покрытиях. Для нагрева используется высоковольтные ē -лучевые пушки, нагрев которыми сопровождается формированием над поверхностью расплава тонкого слоя плазмы. Присутствие плазмы облегчает протекание хим. реакции м/у компонентами и ↑ эффективность испарения реакционного газа. Часто над расплавом устанавливается дополнительные эмиттеры ē, нагретый W – нитями, что ↑ степень ионизации газа. Активация процесса может быть осуществлена за счет подачи на подложку Uсмещения. Vосаждения=20-200 мкм/час

Установка TECVAC (IP35L)

Спектрометр показывает спектр азота.

Магнетронное распыление

Существует группа методов, в которых поток частиц осаждаемого материала образуется при бомбардировке материала заряженными частицами без перевода его в состояние расплава. Бомбардируемый материал называется мишенью. Один из наиболее распространённых – магнетронное распыление.

Принцип действия магнетронных распылительных систем (МРС) основан на зажигании в вакууме аномального тлеющего разряда при давлении рабочего газа 0,05÷10 Па. Обычно в качестве рабочего газа используется аргон (инертные газы).

На распыляемый материал подаётся отрицательный потенциал, он выполняет роль катода. U=0,1÷5 кВ.

Ионы плазмы при отталкивании электронов мишенью проникают в неё на определённую глубину, передают свою энергию частицам материала мишени. В случае кристаллического материала происходит смещение атомов из положения равновесия. Происходит распыление мишени за счёт выбивания атомов, молекул, кластеров.

Выход атомов и молекул происходит с глубины до 10 нм (≈10 атомных слоёв). Доля положительных или отрицательных заряженных ионов не превышает 1%.

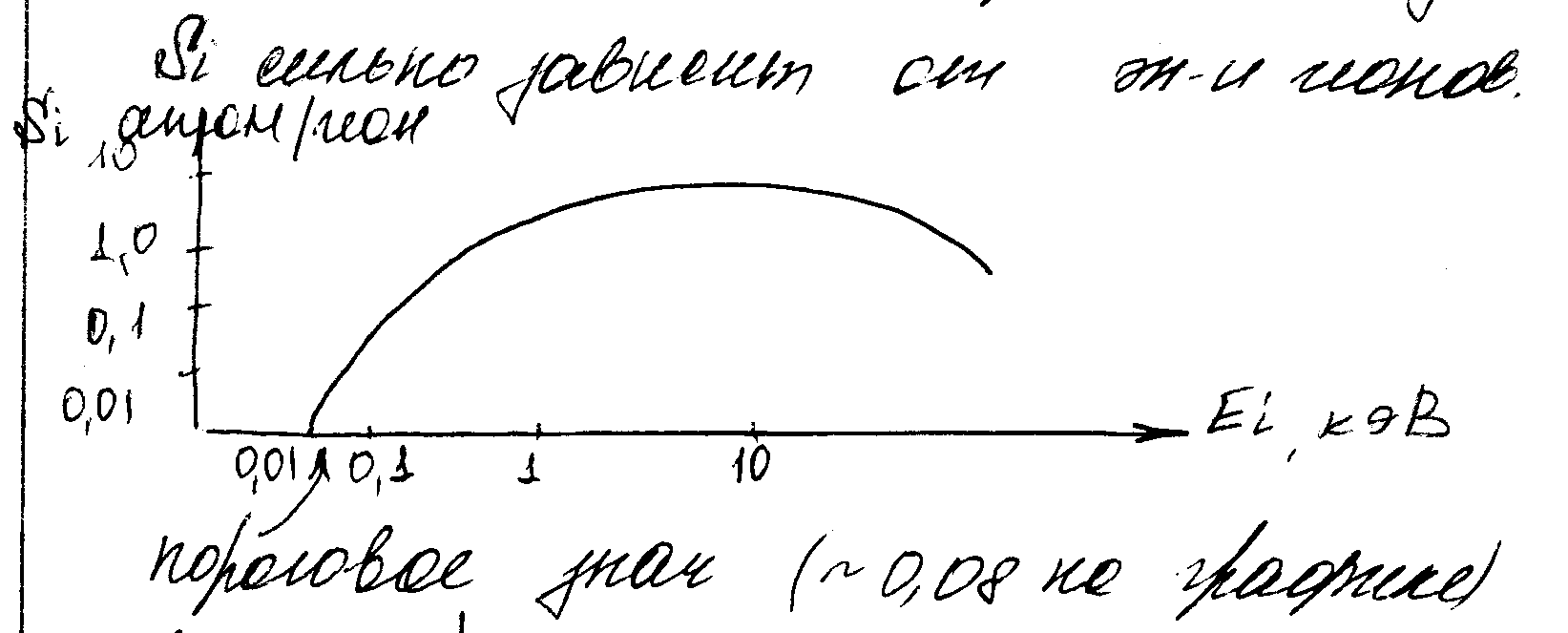

Для начала процесса энергия ионов должна превышать некоторое пороговое значение, которое зависит от энергии связи между атомами в материале от типа бомбардирующих ионов.

Для большинства материалов пороговое значение находится в интервале 1÷100 эВ. Интенсивность распыления увеличивается при увеличении энергии ионов.

Коэффициент распыления характеризуется числом атомов, выбитых с поверхности мишени одним ионом:

![]()

Δm - изменение массы материала (потеря);

j- ионный ток;

τ - время;

K - коэффициент, зависящий от выбора единицы измерения;

A- массовое число атомов;

Si- 0,5÷20

Скорость распыления, [мкг/мкА]

![]()

![]()

С корость

распыления зависит от энергии бомбардировки

ионов.

корость

распыления зависит от энергии бомбардировки

ионов.

При достижении пороговой энергии (Eп=100кэВ) происходит скачок Si → рост → затухание. Процесс затухания связан с тем, что большую часть своей энергии ионы рассеивают внутри материала.

Чем легче бомбардирующие ионы, тем меньшую энергию им требуется сообщить при проникновении в мишень.

Наибольший Si имеют материалы, заполненные d-оболочками, такие как Ag, Au, Cu. Наибольший Si достигается ионами при использовании заполненных p-оболочек (инертные газы).

Si сильно зависит от ориентиров монокристаллов и текстурированности материала. Коэффициент Si увеличивается при уменьшении угла падения ионов.

Температура мишени не оказывает влияния на распыление, т.к. чтобы активировать ионы им не нужен дополнительный нагрев.

При увеличении давления Si уменьшается, т.к. меньшая доля ионов попадает на мишень, т.к. увеличивается число столкновений и рассеивающихся ионов на атомы газа. Также происходит обратная диффузия выбитых атомов с поверхности мишени с повышением давления.

Пример: если испарять Cu при Т=1500К, то Еатом=0,3эВ. В то же время если производить распыление Cu ионами криптона с Е=1кэВ, то энергия атомов будет составлять 9эВ. Обычная энергия частиц: 1-10эВ (выше, чем в случае термического испарения).

Процесс имеет достоинства:

Возможность нанесения многокомпонентных веществ без изменения хим.состава, причём необязательно, чтобы компоненты имели одинаковые коэффициенты распыления (Si). При этом не нарушается соотношение элементов покрытия. При большой разнице в Si в первые минуты распыления ударяются атомы с большим коэффициентом распыления и на поверхности образуется изменённый слой обеднёнными этими элементами. Вследствие обеднения скорость распыления вещества замедляется, процесс стабилизируется, состав и толщина сохраняются. Он выполняет роль автоматического регулятора скорости распыления различных компонентов сплавов и соединений.

Отсутствие капельной фазы в потоке напыляемого материала. Ухудшаются свойства покрытия при неконтролируемом выбросе потока капель частиц (фазы).

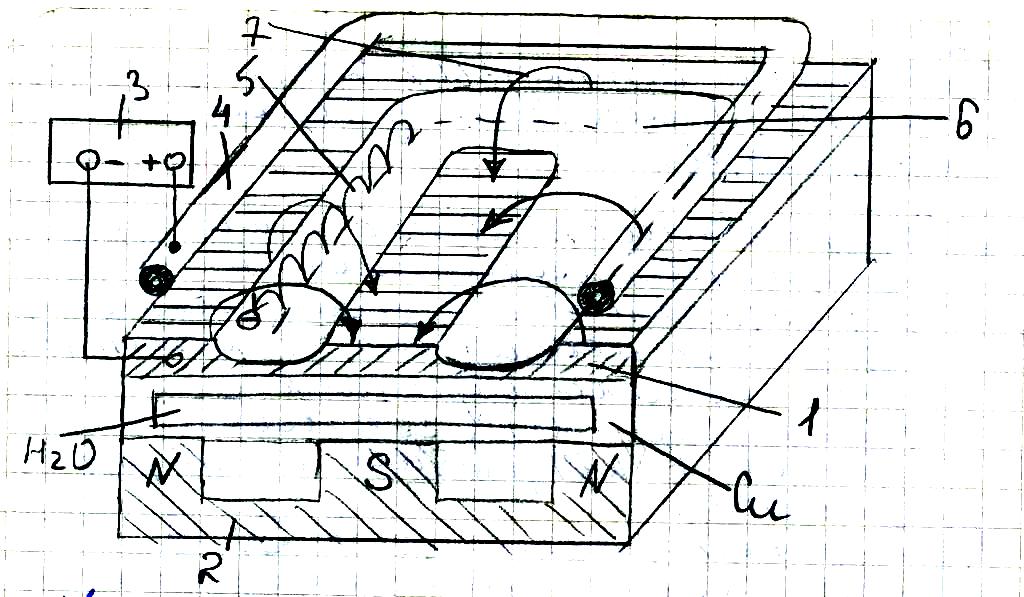

1. – мишень (К)

2 .

– магнитная система

.

– магнитная система

3. – источник питания

4. – анод

5. – траектория движения электрона

6. – зона распыления

7 – силовая линия МП.

МРС получили своё название от сверхвысокочастотных приборов n-типа, магнетронных устройств. Хотя кроме скрещенных электрического и магнитного полей ничего общего с ним не имеют.

Высокая скорость распределения, характерная для МРС достигается увеличением плотности ионного тока за счёт локализации плазмы и распыляемой поверхности с помощью сильного поперечного магнитного поля.

Силовые линии магнитного поля замыкаются между полюсами магнитной системы. Поверхность мишени, расположенной между местами входа и выхода силовых линий магнитного поля интенсивно распределяются и имеют вид замкнутой дорожки.

Геометрия этой зоны распыления определяется формой полюсов магнитной системы. Имитированные с катода под действием ионной бомбардировки электроны захватываются магнитным полем, им сообщается сложное циклоидальное движение по замкнутым траекториям у поверхности мишени. Внутри зоны м/у мишенью и магнитными линиями происходит несколько ионизирующих столкновений ē с атомами газов (движение → ионизация атмосферы рабочего газа). Таким образом, большая часть энергии электрона, прежде чем он попадает на анод, используется на ионизацию возбуждения, что значительно увеличивает ионизацию газа.

Степень ионизации в МРС приближается к 100%. Эффективность ионизации увеличивается, что приводит к возрастанию концентрации ионов у поверхности мишени → это увеличивает интенсивность ионной бомбардировки мишени → повышается скорость распыления → повышается скорость осаждения

Спецификой МРС является отсутствие бомбардировки подложки высокоэнергетическими вторичными электронами. Вторичные электроны захватываются магнитной ловушкой.

Источником нагрева подложки в случае МР является энергия конденсации распыленных атомов, кинетическая энергия осаждаемых атомов, энергия отраженных от мишени нейтрализованных ионов, также излучение плазмы. Для более полного улавливания вторичных электронов рекомендуется подавать на анод положительное смещение. Низкая температура нагрева подложки позволяет использовать МРС для нанесения покрытий с низкой термостойкостью: пластинки, полимеры, оргстекло, бумага.

Существенное влияние на ВАХ при магнетронном распылении оказывает рабочее давление и индукция магнитного поля. Индукция поверхности мишени 0,03-0,1 Тл. С уменьшением рабочего давления ВАХ сдвигаются в области больших рабочих напряжений. Напряжения большие приближаются к линейной зависимости. Аналогичным образом влияет и индукция магнитного поля (В).

На ВАХ разряда влияет также материал мишени и ее форма, которая изменяется по мере распыления материала. Образование выемки в плоской мишени приводит к сдвигу ВАХ в область меньших рабочих напряжений из-за улучшения условий локализации плазмы.

Важным параметром разряда, определяющим скорость распространения, является электрическая мощность, причем скорость осаждения покрытий почти линейно зависит от приложенной мощности.

В свою очередь, мощность разряда при постоянной мощности источников зависит от давления и индукции. С ростом магнитной индукции до 0,04 Тл, при низких значениях рабочего давления (Рраб) мощность разряда сначала резко возрастает, достигает максимума при 0,08-0,1 Тл, затем замедляется, следовательно, мощность разряда понижается. При высоких давлениях максимум достигается при 0,04-0,06 Тл.

Напряжение зажигания в МРС достаточно низкое, что связано с тем, что до наложения электрического поля, электроны всегда присутствующие в рабочей камере и обеспечивающие первый акт ионизации в развитии лавинного процесса, захватываются магнитной ловушкой и их концентрация в области магнитных полей становится выше, чем в объеме камеры, и разряд происходит при более низких напряжениях. Напряжение зажигания зависит сложным образом от индукции магнитного поля и давления рабочего газа.

Существует 3 этапа:

1. При Р>0,3 Па и В>0,08 Тл напряжение зажигания Uз слабо зависит от Р и В

2. 0,1<Р<0,3 Па и 0,04<В<0,08 Тл в этом интервале наблюдается заметное возрастание Uз

3. Р<0,1 Па и В<0,04 Тл происходит резкое увеличение Uз, достигает максимального значения, соответствующего максимальному U источника питания