- •2. Изучение электростатического поля

- •2.1. Теоретические сведения

- •2.1.1. Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •2.1.2. Работа в электростатическом поле. Потенциал

- •2.1.3. Связь между напряженностью е ипотенциалом

- •2.2. Описание установки и метод измерения

- •2.3. Порядок выполнение работы

- •2.4. Контрольные вопросы

- •2. Изучение явления дифракции

- •2.1.Теоретическое введение

- •2.1.1. Дифракция на щели

- •2.1.2. Дифракция на дифракционной решетке

- •2.2. Выполнение работы.

- •Порядок выполнения упражнения

- •2.3. Контрольные вопросы

2.1.3. Связь между напряженностью е ипотенциалом

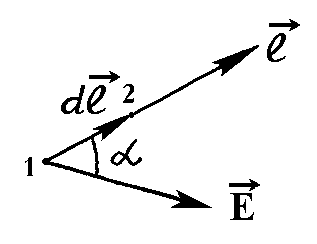

Рассмотрим

произвольное направление

![]() (рис.2.2). Из выражения (2.13)

(рис.2.2). Из выражения (2.13)

|

при условии, что точки 1 и 2 рас- j положены бесконечно близко друг к другу, имеем: 1-2 = -(2-1) = -d = Еdlcos = Еldl или

Отсюда часто используемая единица измерения - В/м. |

В

частности,

![]()

Вектор

с проекциями

![]() на оси x, y, z соответственно называют

градиентом

скалярной функции

(x,y,z) и обозначают grad.

на оси x, y, z соответственно называют

градиентом

скалярной функции

(x,y,z) и обозначают grad.

Таким

образом,

![]() (2.15)

(2.15)

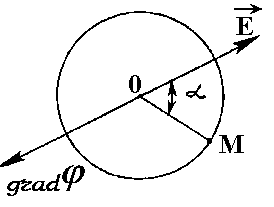

Пусть точка О - любая (фиксированная) точка поля, а М - произвольная точка сферы бесконечно малого радиуса ρ с центром в точке О(рис.2.3). По определению разности потенциалов,

Рис.2.3 |

φ(O) - φ(M) ≡ Е(O)ρ cosα. (2.16)

Эта разность, очевидно, максимальна при α1= 0, то есть при перемещении из точки О вдоль вектора напряженности Е, и мини- Рис.2.3 мальна при α2= π, то есть при перемещении из точки О вдоль вектора -Е = grad φ. Таким образом, gradφ направлен в сторону максимального роста, а вектор напряженности Е |

- в сторону максимального убывания потенциала φ(x,y,z).

Для графического изображения полей пользуются силовыми линиями. Силовая линия проводится так, что касательная к ней в каждой точке совпадает с прямой, вдоль которой направлен вектор напряженности Е в этой точке. Этим линиям приписывают направление, совпадающее с направлением вектора напряженности Е.

Плотность силовых линий, то есть число силовых линий, пронизывающих площадку в 1 м2, расположенную перпендикулярно к ним, выбирают равной величине Е. Таким образом, с помощью силовых линий можно графически изобразить и величину, и направление вектора напряженности Е.

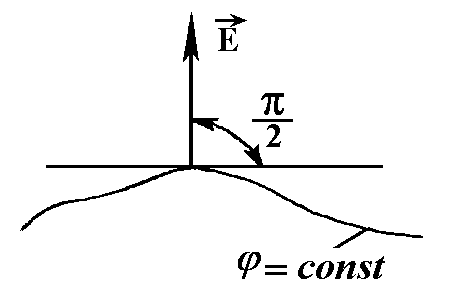

Эквипотенциальной называют поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал φ(x,y,z) = const. Очевидно, в каждой точке такой поверхности вектор Е перпендикулярен к этой поверхности (рис.2.4), следовательно, силовые линии ортогональны к эквипотенциальным поверхностям.

Эквипотенциальные поверхности обычно строят так, чтобы разности потенциалов между любыми двумя соседними поверхностями были одинаковыми (рис.2.5). Тогда густота эквипотенциальных поверхностей наглядно характеризует напряженность поля в разных точках. Там, где эти поверхности расположены гуще, напряженность поля больше.

Рис.2.4 |

Рис.2.5 |

Зная расположение эквипотенциальных поверхностей, можно построить силовые линии и найти значения напряженности поля.

2.2. Описание установки и метод измерения

Исследование электростатического поля заключается в нахождении вектора напряженности Е в каждой его точке. Аналитический расчет полей возможен лишь для заряженных тел простой формы (сфера, цилиндр и т.п.). При

Рис.2.6 |

сложных поверхностях тел (электродов) такой расчет затруднителен, и тогда электростатическое поле исследуют экспериментально. Для этого сначала определяют положение и форму эквипотенциальных поверхностей, а затем (перпендикулярно к ним) проводят силовые линии. Построение эквипотенциальных поверхностей в полях различной конфигурации производится в данной работе с помощью установки для исследования межэлектродных статистических полей типа ФН9, схематически изображенной на рис.2.6 (упрощенная схема). |

В прямоугольную электролитическую ванну А, заполненную раствором слабого электролита, помещаются металлические электроды Э1 и Э2, поле которых изучается. На зажимы электродов подается переменное напряжение от силового трансформатора Тр.

Между электродами возникает упорядоченное движение зарядов (ионов). При этом плотность тока, согласно закону Ома в дифференциальной форме, в каждой точке электролита пропорциональна вектору напряженности Е в данной точке:

![]() (2.17)

(2.17)

где ρ - удельное сопротивление электролита.

Таким образом, картина линий тока в электролите будет аналогична картине силовых линий Е.

Указанный метод исследования поля называется моделированием. На практике вместо постоянного тока используется переменный ток небольшой частоты, чтобы исключить искажения поля за счет поляризации среды, возникающей в результате электролиза раствора солей.

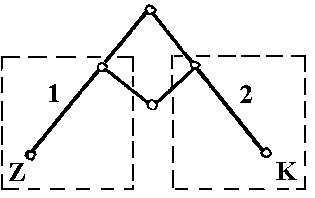

В измерительную схему входят зонд Z, делитель напряжения R, нулевой гальванометр G с добавочным сопротивлением R9 и тумблером K2.

Зонд Z представляет собой тонкий металлический стержень, хорошо изолированный по всей длине, кроме конца. Измерительная схема работает по следующему принципу: перемещением движка Д на делителе напряжения можно придавать различные значения потенциала (в пределах полной разности потенциалов) этому движку относительно электродов, погруженный в ванну . В какой-нибудь точке поля устанавливается зонд Z. Если зонд находится в такой точке поля, потенциал которой равен потенциалу движка делителя, то не будет тока в цепях зонда и, следовательно, гальванометра. Геометрическое место точек поля, для которых стрелка гальванометра займет нулевое положение при данном положении движка делителя, будет соответствовать одной из эквипотенциальных поверхностей исследуемого поля. Из-за малой глубины ванны в опыте получается не поверхность, а её горизонтальное сечение - линия.

Перемещая движок на делителе напряжения, придают движку различные значения потенциала и для каждого такого значения находят соответствующую эквипотенциальную линию (перемещая зонд в ванне). Фиксирование положения и формы эквипотенциальных линий электростатического поля, получаемых с помощью зонда, производится графически с применением пантографа (рис.2.7).

Рис.2.7 |

К концу направляющей линейки 1 пантографа прикрепляется зонд Z, перемещающийся вместе с линейками в горизонтальной плоскости над ванной. Нижний конец зонда помещен в i электролит, а верхний через первичную обмотку трансформатора гальванометра соединен с движком двигателя напряжения R (см.рис.2.6). Зондом можно обсле- |

довать всю ванну.

Для фиксирования эквипотенциальных линий на листе бумаги, закрепленном на подставке, служит правая часть пантографа. К концу направляющей линейки 2 прикреплен карандаш К. Карандаш может перемещаться вместе с линейкой над листом бумаги, не касаясь её. Прикосновение карандаша к бумаге осуществляется при нажиме на него. Система направляющих линеек устроена так, что любому горизонтальному перемещению зонда в ванне автоматически соответствует перемещению карандаша над листом бумаги.

Найденные с помощью зонда точки, принадлежащие исследуемой эквипотенциальной линии, фиксируются с помощью карандаша на листе бумаги и соединяются плавной кривой.