- •Лекция № 30 Патология эндокринной системы

- •Патология щитовидной железы

- •Гипотиреозы

- •Гипертиреозы

- •Патология паращитовидных желез

- •Гипопаратиреоз

- •Гиперпаратиреоз

- •Гипокортицизм

- •Первичный гипокортицизм (периферический):

- •Вторичный и третичный гипокортицизмы (центральные):

- •Гиперкортицизм

- •Патологический гиперкортицизм

- •Адреногенитальный синдром

- •Гиперальдостеронизм

- •Гипогонадизм

- •Первичный гипогонадизм у мужчин (первичная тестикулярная недостаточность)

- •Вторичный (гипогонадотропный) гипогонадизм у мужчин (вторичная тестикулярная недостаточность)

- •Патология нейрогипофиза

- •Указанный синдром может возникать

- •Патология аденогипофиза

- •Коррекция патологии нейро- и аденогипофиза

Экзогенный гиперкортицизм - длительное введение синтетических глюкокортикоидов - лекарственный синдром Иценко-Кушинга.

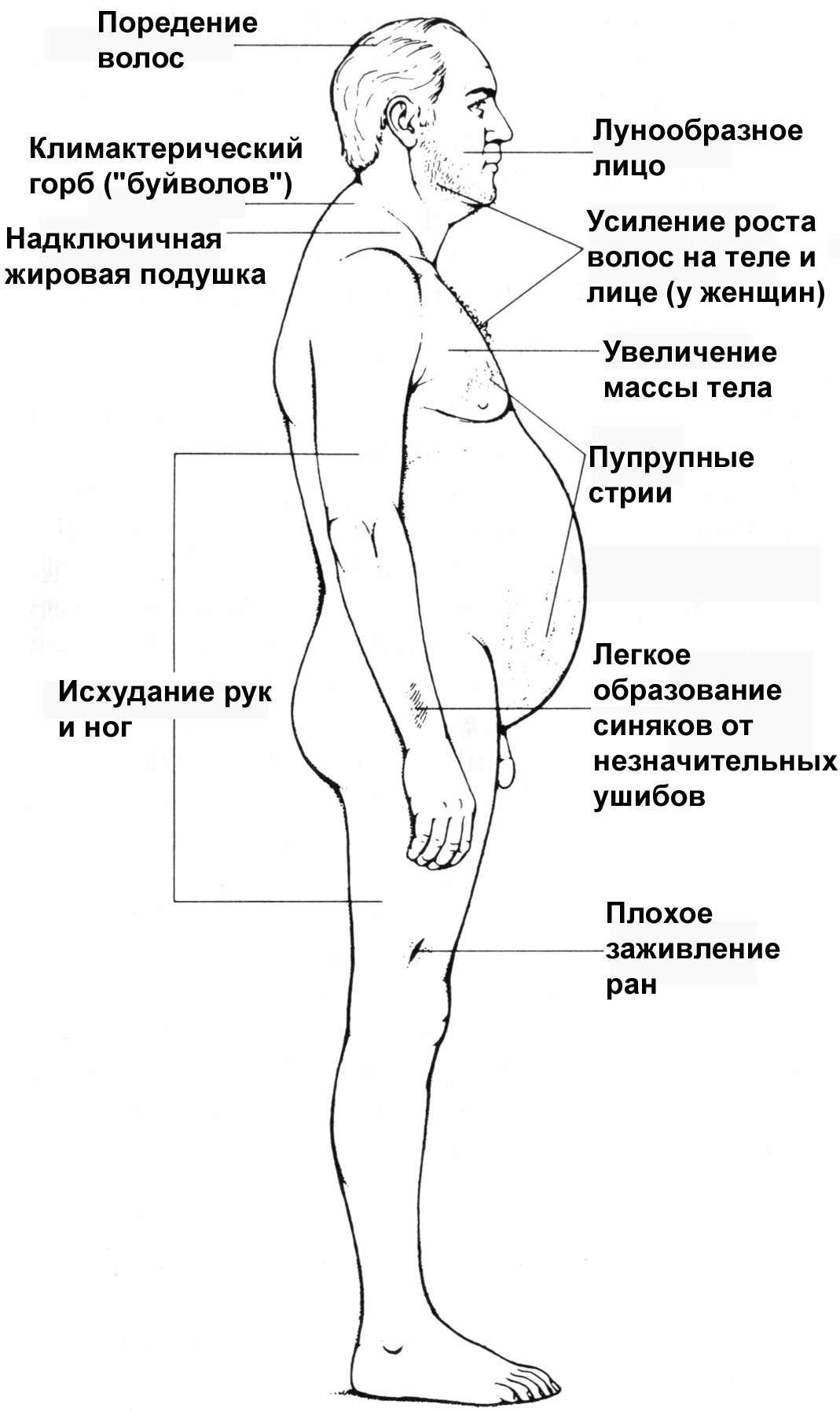

Рис. 30.9. Основные клинические проявления синдрома Иценко-Кушинга [по Smeltzer S.C., Bare B.G., 1992].

Физиологический и функциональный гиперкортицизм (избыток глюкокортикоидов носит либо временный характер, либо связан с нарушениями обмена гормонов и адаптацией организма к патологическим процессам, но всегда сохранен суточный ритм секреции кортикостероидов).

Физиологический гиперкортицизм (беременность).

Функциональный гиперкортицизм:

Пубертатно-юношеский диспитуитаризм.

Гипоталамический синдром.

Ожирение.

Сахарный диабет.

Алкоголизм.

Заболевания печени.

Синдром гиперкортицизма проявляется ожирением (лицо, шея, верхняя половина туловища), гипертензией, кожной пигментацией, стриями, гипергликемией, плеторой, остеопорозом, снижение устойчивости к инфекциям, у женщин - вторичной аменореей, отеками из-за задержки натрия, гипокалиемией.

Кроме того, выделяют особую форму - врожденный адреногенитальный синдром (энзиматический дефект секреции надпочечников с повышением секреции АКТГ по принципу обратной связи), или "приобретенный" адреногенитальный синдром, куда входят вирилизующие и феминизирующие аденомы.

Гиперсекреция надпочечниковых андрогенов в зрелом возрасте у мужчин проявляется усилением вторичных половых признаков, у женшин - вирилизацией. Гиперсекреция эстрогенов у мужчин - к феминизации (гинекомастия, атрофия яичек).

Адреногенитальный синдром

(гиперпродукция гормонов сетчатой зоны коры надпочечников)

Врожденная вирилизирующая (от лат. «virilis» - мужской, свойственный мужчине) гиперплазии коры надпочечников.

В этиологии врожденного АГС главную роль играет наследственность, но могут способствовать различные неблагоприятные факторы во время беременности матери: гестоз, применение гормональных препаратов и др.

В основе врожденного АГС лежат дефициты ферментов 21-гидроксилазы, 11-гидроксилазы и, возможно, 3-дегидрогеназы, участвующих в многоэтапном синтезе кортикостероидов.

Различают три клинические формы заболевания:

простая вирилизирующая форма (наиболее частая);

вирилизм с гипотоническим синдромом («сольтеряющая» форма);

вирилизм с гипертензивным синдромом (встречается редко).

Во всех случаях нарушается синтез кортизола, кортикостерона и альдостерона, что сопровождается накоплением андрогенных предшественников и образования гипофизарного АКТГ. Избыток АКТГ дополнительно стимулирует сетчатую зону, усиливая образование андрогенов и вызывая гиперплазию надпочечников. Из-за дефицита необходимых для синтеза кортизола ферментов стимулирующее влияние АКТГ на пучковую зону и синтез кортизола реализоваться при этом не может.

Проявления АГС наиболее ярко выражены у особей женского пола и в большинстве случаев обнаруживаются сразу после рождения. Как правило, дети с этим заболеванием рождаются крупными в результате анаболического действия андрогенов. Если гиперпродукция андрогенов возникла на раннем этапе развития плода, изменения наружных половых органов у девочек выражены настолько резко, что бывает трудно установить пол новорожденного (женский псевдогермафродитизм). В случаях, когда избыток андрогенов проявляется только после рождения, наружные половые органы имеют нормальный вид и их изменение происходит постепенно по мере нарастания дисфункции НП. Ранним признаком вирилизации у девочек является также появляющееся в возрасте 2-5 лет, а иногда и раньше ненормального, избыточного оволосения гипертрихоз (или гирсутизм): рост волос на лобке, в подмышечных впадинах, на лице, спине, конечностях. В более поздние сроки избыток андрогенов сказывается и на строении тела девочек. В связи с усилением анаболизма вначале отмечается быстрый рост, однако в результате преждевременного окостенения эпифизов трубчатых костей рост вскоре прекращается и в конечном итоге обычно имеется низкорослость. Характерны чрезмерное развитие скелетной мускулатуры и большая физическая сила. При отсутствии или неэффективности лечения андрогенизация прогрессирует, и девочки приобретают еще более мужеподобный вид: усиливается рост волос на лице (усы, борода) и теле, грубеет голос. Молочные железы не развиваются, менструации не наступают. У взрослых женщин также наблюдается аменорея, атрофия матки и молочных желез, телосложение приближается к мужскому типу, часто появляется облысение.

Мальчики с врожденной гиперплазией НП обычно рождаются с нормальной дифференциацией наружных половых органов. В дальнейшем происходит раннее ложное половое созревание по изосексуальному типу: явно преждевременно развиваются вторичные половые признаки и наружные половые органы (макрогенитосомия). В то же время из-за торможения избытком андрогенов образования гипофизарных гонадотропинов половые железы остаются недоразвитыми, и сперматогенез может полностью отсутствовать. Весьма характерен внешний вид больных: низкий рост, короткие нижние конечности и сильно развитая мускулатура (так называемый «ребенок-геркулес»).

При гипотензивной (сольтеряющей) форме АГС в связи с резким уменьшением продукции альдостерона, наряду с описанными выше характерными признаками АГС, наблюдаются серьезные нарушения электролитного баланса: утеря натрия: гиперкалиемия, гипогидратация и как следствие - артериальная гипотензия. Нередко развиваются кризы с судорогами и расстройствами гемодинамики вплоть до коллапса, иногда - со смертельным исходом.

АГС с гипертензивным синдромом характеризуется значительным избытком дезоксикортикостерона, что ведет к стойкому повышению артериального давления. Имеются также отчетливые признаки вирилизации вплоть до псевдогермафродитизма у девочек и макрогенитосомии у мальчиков.

Гормонально-активная опухоль сетчатой зоны - андростеромы (андробластомы).

Опухоль может носить доброкачественный или злокачественный характер и развиться в любом возрастном периоде.

Проявления заболевания у женщин весьма характерны и совпадают с врожденным АГС. При раннем возникновении опухоли у мальчиков также имеются характерные признаки АГС. У взрослых мужчин с нормально развитыми вторичными половыми признаками при возникновении андростеромы бывает трудно выявить прогрессирование вирилизма, в связи с чем заболевание часто своевременно не диагностируется.

Гиперальдостеронизм

Первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна) – гипертрофия или гормонально-активная опухоль, происходящая из клубочковой зоны (аденома, карцинома).

Избыточное выделение альдостерона почечная задержка Na+ и потеря K+ для восполнения дефицита K+ в крови и внеклеточной жидкости K+ выходит из клеток взамен потерянного клетками K+ внутрь клеток поступают Na+, Cl+, Н+ накопление ионов в клетках стенок сосудов гипергидратация, сужение просвета повышение АД.

Избыточное выделение альдостерона увеличение чувствительности сократительных элементов сосудистых стенок к действию прессорных аминов повышение АД.

В начальной стадии болезни суточный диурез понижен. Позднее олигурия сменяется стойкой полиурией, которая обусловлена дегенерацией эпителия почечных канальцев и снижением их чувствительности к АДГ.

Отеков вследствие задержки Na+ не возникает из-за

феномена "ускользания" - задержка Na+ после достижения определенного уровня прекращается (в отличие от вторичного альдостеронизма, вызванного ангиотензином, который сопровождается отеками вследствие других причин - снижение белка, повышение венозного давления);

полиурии;

осмолярность межклеточной жидкости изменяется мало, а внутриклеточная повышается.

Имеются гипокалиемический алкалоз, мышечная слабость, парестезии, судороги; иногда вялые параличи.

Вторичный гиперальдостеронизм может возникать

При некоторых физиологических состояниях: сильное физическое напряжение, менструация, беременность и лактация, высокая внешняя температура с интенсивным потоотделением и др.

Патологический гиперальдостеронизм возникает при:

гиповолемии (острая кровопотеря, различные формы сердечной недостаточности, нефрозы с выраженной протеинурией и гипопротеинемией) активация ренин-ангиотензинной системы усиленная продукция альдостерона;

ишемии почек активация ренин-ангиотензинной системы усиленная продукция альдостерона;

нарушении функции печени (главным образом при циррозе) инактивации альдостерона + образующихся в печени глюкуроновых соединений альдостерона свободной активной фракции альдостерона.

Вторичный гиперальдостеронизм также проявляется задержкой натрия, артериальной гипертензией, гипергидратацией, отеками.

Функциональная недостаточность коркового вещества надпочечников может поддаваться терапии препаратами АКТГ, органическая (аутоиммунное или инфекционное разрушение), требует заместительной терапии глюко- или минералкортикоидными препаратами.

Другими показаниями для глюкокортикоидной терапии являются любые асептические (неинфекционные) воспаления, аллергические (в том числе аутоиммунные) заболевания.

Однако терапия этой группой препаратов и опасна рядом побочных эффектов:

возникновением или ухудшением течения сахарного диабета (стероидный диабет),

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (стероидная язва),

ожирение,

повышение системного артериального давления, угнетение заболевания и опухолевый процесс.

С целью уменьшения эффекта глюкокортикоидов при гиперкортизолизмах в случае болезни или синдрома Иценко-кушинга созданы блокаторы синтеза глкокортикоидов (митотан, метирапон) или блокаторы их тканевых рецепторов (мифепристон).

Следует также помнить о возможности возникновения уже упоминавшегося "синдрома отмены" глюкокортикоидов при резком прекращении их приема после длительного периода лечения. Этот синдром, проявляющийся в виде острой надпочечниковой недостаточности, возникает вследствие функциональной гипофункции коры надпочечника преимущественно пучковой зоны (по механизму обратной связи).

Патология половых желез. Принципы фармакотерапии патологии половых желез, возможные осложнения.

Гипогонадизм

Первичный гипогонадизм у мужчин (первичная тестикулярная недостаточность)

Тестикулярная агенезия (врожденная анорхия)

Двусторонний орхит (как осложнение эпидемического паротита, ветряной оспы, врожденного сифилиса, инфекции вирусом Коксаки)

Двусторонний крипторхизм

Травмы яичек

Синдром Клайнфельтера (47 XXY)

Вторичный (гипогонадотропный) гипогонадизм у мужчин (вторичная тестикулярная недостаточность)

Пангипопигуитаризм (опухоли, эктомии гипофиза).

Изолтрованная недостаточность лютеинизирующего гормона (синдром плодовитых евнухов)

Синдром Каллмана ( синтеза и секреции гонадолиберина)

Клинически проявляются евнухизмом (евнух-кастрат) и евнухоидизмом (сохраненные, но гипофункциональные семенные железы), когда уменьшаются или исчезают вторичные половые признаки, приобретается интерсексуальный габитус. До периода полового созревания возникают евнухоидные пропорции тела (преобладание нижней половины тела над верхней), остеропороз.

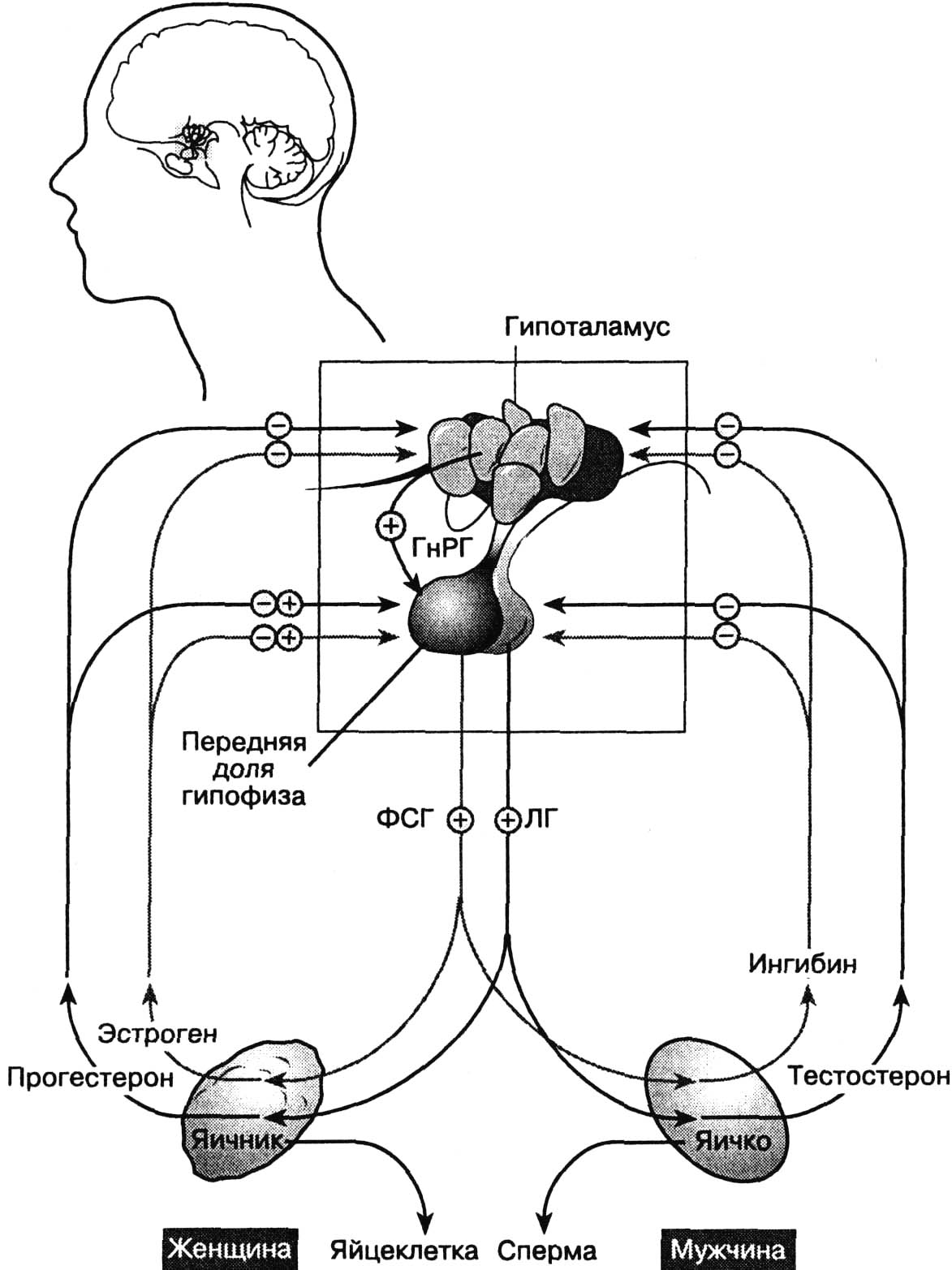

Рис. 30.10. Схема гонадной оси [по Кеттайл М. и Арки Р.А., 2001]. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) способствует созреванию фолликулов в яичниках и стимулирует сперматогенез у мужчин. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) у женщин вызывает разрыв фолликула с образованием желтого тела и стимулирует секрецию эстрогенов и прогестерона, а у мужчин влияет на секрецию андрогенов. Выделение ЛГ и ФСГ начинается в период полового созревания и продолжается в течение всего репродуктивного возраста. У мужчин выработка тестостерона и спермы регулируется классическим механизмом отрицательной обратной связи. У женщин регуляция функции яичников до наступления менопаузы, когда овариальная функция прекращается, осуществляется более сложной системой положительных и отрицательных обратных связей.

Первичный (периферический) гипогонадизм у женщин

Генетический (аплазия или агенезией яичников, синдром Шершевского-Тернера)

Воспаление яичников (оофорит)

Хирургические травмы яичников

Анатомические дефекты (перекручивания, нарушения кровоснабжения)

Аутоиммунные нарушения

Облучения

Вторичный (центральный) гипогонадизм у женщин возникает

при повреждениях аденогипофиза (хромофобные аденомы, пролактиномы, гипофизэкфомня, синдром Шигана, анатомические повреждения).

при функциональных нарушениях (нарушение питания, тяжелые заболевания, эмоциональные нагрузки)

Клинические проявления гипогонадизма у женщин зависят от времени их возникновения относительно периода полового созревания.

Овариальный евнухоидизм - редкий синдром, возникающий перед периодом полового созревания (иногда вследствие вирусной инфекции), проявляющийся отсутствием вторичных половых признаков, евнухоидными пропорциями тела, остеопорозом, первичной аменореей (при нормальных половых хромосомах). Хромосомные аномалии рассматриваются в наследственных болезнях.

Первичная овариальная гипофункция в зрелом возрасте (овариэктомия, инфекция, воспаления, аутоиммунные повреждения) проявляется вторичной аменореей, ослаблением вторичных половых признаков и сосудистами кризами, наподобие климактерических.

Вследствие нарушения цикличности гонадотропинов иногда возникает поликистозная дегенерация яичников с развитием синдрома Штейна-Левенталя (гирсутизм, аменорея, бесплодие).

Гипергонадизм

Первичный (периферический) гипертестостеронизм - опухоли и энзиматические дефекты коры надпочечников, опухоли интерстициальных клеток яичек.

Вторичный (центральный) гипертестостеронизм - опухоли гипофиза или гипоталамуса перед половым созреванием, что проявляется преждевременностью последнего.

Первичный (периферический) овариальный гипергонадизм вызываются

фолликулярными кистами яичников, иногда возникает несоответствие в секреции эстро- и гестагенов, относительный гиперэстрогенизм;

опухолями с разной степенью злокачественности (гранулезо-клеточные, текомы, лютеомы).

Вторичный (центральный) овариальный гипергонадизм - некоторые опухоли гипоталамуса (проявляются прежевременным половым созреванием)

Вирилизующие опухоли яичников.

адренобластомы из остатков тестикулярной ткани, внесенной в яичники в процессе эмбриогенеза;

опухоли коры надпочечников, о которых говорилось вьше;

хорионэпителиомы, возникающие в яичниках или метастазирующие туда из матки и выделяющие гонадотропины.

Фармакотерапия патологии половых желез

Гипофункция половых желез (евнухоидизм у мужчин, инфантилизм или климактерические явления у женщин) требуют назначения соответствующих полу гормонов (андро- и эстрогенов). Иногда при этих же состояниях применяют препараты фолликулостимулирующего гормона (пергонал, менотропин). Половые гормоны применяются также при так называемых гормональнозависимых опухолях половой сферы (рак молочной железы, яичника, яичек, простаты), но в этом случае препараты половых гормонов берутся противоположные полу пациента – используется тот же принцип регуляции собственных гормонов по механизму обратной связи.

Анаболические свойства андрогенов используются при дистрофических процессах общего характера. Однако, надо помнить о возможных ятрогенных осложнениях лечения такими препаратами и созданными по их подобию анаболическими стероидами – вирилизации маскулинизации и гирсутизме) у женщин и гипогонадизме (возникающем по механизму обратной связи) у мужчин.

Наконец, в случае недостаточной секреции гормонов желтого тела, когда у женщины возникает привычный выкидыш, применяется группа гестагенных препаратов (прогестерон, прегнин). И, наоборот, блокаторы гестагеновых рецепторов в матке (мифепристон) применяются для искусственного прерывания беременности.

Основные патофизиологические варианты патологии адено- и нейрогипофиза. Принципы фармакотерапии, возможные осложнения.

Патология нейрогипофиза

Гипосекреция вазопрессина (АДГ) – сопровождается развитием несахарного диабета; при первичных формах нарушения возникают всегда в гипоталамусе, а не в нейрогипофизе (даже полное отсутствие нейрогипофиза (поражение патологическим процессом или хирургическое удаление) не вызывает постоянного несахарного диабета, если сохраняется возможность поступления гормона из культи ножки гипофиза).

Формы несахарного диабета:

первичная форма, связанная с опухолями гипоталамуса, воздействием на него различных повреждающих факторов или с дегенерацией гипоталамических ядер неизвестной этиологии (возможно, аутоиммунного характера);

семейная (наследственная) форма, встречающаяся в двух вариантах:

наследственный ферментный дефект и неспособность к синтезу АДГ (наследуется как аутосомно-доминантный или сцепленный с полом рецессивный признак);

наследственный дефект почечных рецепторов АДГ, блокирующий их чувствительность к гормону (имеет периферический генез, не связан с гипосекрецией АДГ);

нефрогенная форма, связанная с приобретенной патологией почечных канальцев (например, снижение чувствительности дистальных канальцев к АДГ в поздних стадиях первичного гиперальдостеронизма, обусловленная длительным усиленным выделением К+).

Главным проявлением несахарного диабета является постоянная полиурия, достигающая 20 л мочи и более в сутки. Она сопровождается вторичной резко выраженной жаждой (полидипсией). В случае невозмещения потери воды легко может возникнуть дегидратация организма.

Гиперсекреция вазопрессина (АДГ) – форма патологии описана под названием «гипергидропексический синдром» (синдром Пархона), или «синдром разбавленной гипонатриемии» (синдром Шварца-Бартера).

Указанный синдром может возникать

после некоторых повреждений мозга (в частности, после нейрохирургических вмешательств),

при повышении внутричерепного давления, возможно, после инфекционных заболеваний,

в результате эктопической продукции АДГ или подобных ему веществ опухолями неэндокринных органов (особенно легких).

Заболевание проявляется олигурией, гипергидратацией и связанной с гемодилюцией гипонатриемией; гипонатриемия является следствием задержки воды.

Гипосекреция окситоцина может возникать при первичных формах несахарного диабета; однако характерных проявлений не имеет. Лишь в некоторых случаях появляются затруднения при грудном кормлении.

Патология аденогипофиза

Гипопитуитаризм. Дефицит гормонов аденогипофиза называют, либо парциальным, либо тотальным (пан-) гипопитуитаризмом.

Тотальный гипопитуитаризм – это недостаток всех гормонов, вызванный чаще всего прямым повреждением гипофиза или его атрофией.

В большинстве случаев дефицит вызван анатомическим повреждением - хромофобные аденомы, хирургические вмешательства, послеродовые некрозы (синдром Шихана), инфекции и интоксикации, иногда - вследствие длительного голодания.

Клинически протекает как недостаточность периферических эндокринных желез - гипогонадизм, гипотиреоз, гипокортицизм, сменяющихся обшей кахексией.

Проявления тотального гипопитуитаризма (гипофизарной кахексии, болезни Симмоидса):

резкое истощение, преждевременное старение,

тяжелые обменно-трофические расстройства,

нарушения функции периферических гипофиз-зависимых эндокринных желез,

выраженная артериальная гипотензия вплоть до коллапса,

диспепсические расстройства: рвота, понос, боли в животе, атония кишечника, отвращение к пище.

Парциальный гипопитуитаризм возникает в результате недостаточности какого-либо одного тропного гормона (хотя строго моногормональные формы патологии почти не встречаются).

Гипофизарная карликовость, или гипофизарный нанизм - это заболевание, характеризующееся резкой задержкой роста, а также половым недоразвитием в результате недостаточного образования соматотропина и гонадотропинов, возникающего уже на стадии внутриутробного развития. Масса тела новорожденных обычно значительно меньше нижней границы нормы; в дальнейшем отставание в росте и массе прогрессирует, и физическое развитие рано прекращается. Рост ниже 130 см принято считать карликовым; встречаются больные ниже 100 см.

Гипофизарная карликовость обычно не сопровождается грубыми нарушениями телосложения; однако у взрослых карликов сохраняются пропорции тела, свойственные младшему детскому возрасту с преобладанием длины туловища над длиной конечностей. Как правило, наблюдается недоразвитие половых желез, половых органов и вторичных половых признаков, приводящее к бесплодию. В психическом развитии существенных нарушений обычно нет, хотя часто отмечается некоторая инфантильность в поведении, снижение памяти и умственной работоспособности.

|

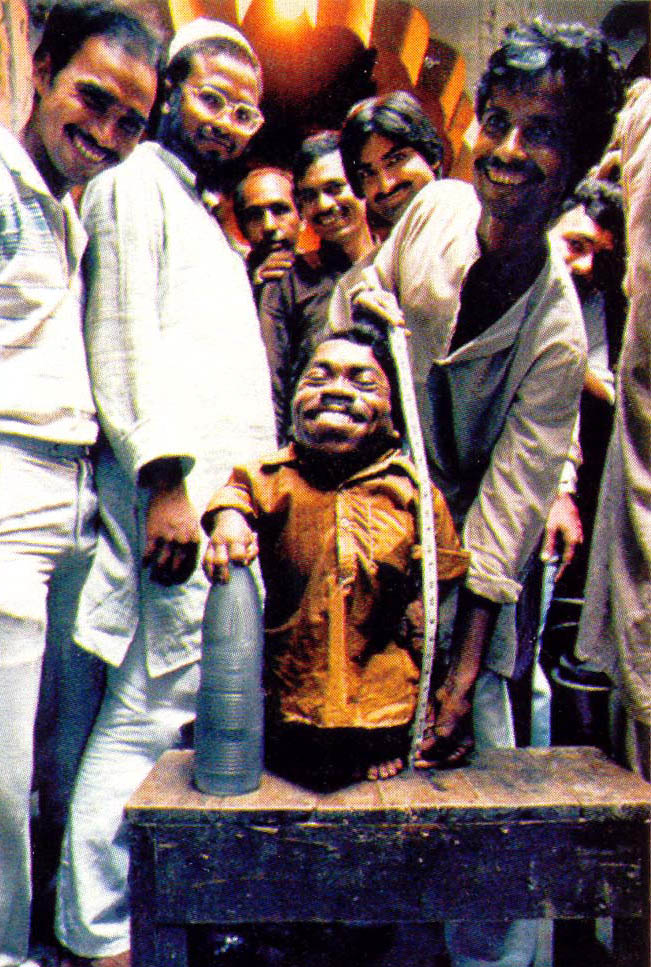

Рис. 30.11. Самый маленький человек, занесенный в «Книгу рекордов Гиннеса», индиец Гуль Мухаммед (57 см), страдающий гипофизарным нанизмом. |

Адипозогенитальная дистрофия (болезнь Фрелиха) – заболевание, проявляющееся ожирением и гипогонадизмом. Болезнь развивается при врожденных изменениях гипоталамуса и гипофиза или поражениях межуточного мозга различными патогенными факторами в постэмбриональном периоде. Большое значение в этиологии адипозогенитальной дистрофии придается инфекциям (сифилис, токсоплазмоз, вирусные заболевания) и опухолевым процессам.

Болезнь Фрелиха чаще возникает у мальчиков и проявляется диффузным ожирением с преимущественным отложением жира в области груди, живота, таза, бедер и лица. Развитие первичных и вторичных половых признаков резко задержано; при возникновении заболевания в более поздние периоды жизни отмечается обратное развитие гениталий.

Парциальные гипопитуитаризмы, связанные с дефицитом гонадотропных гормонов и АКТГ, описаны выше.

Гиперпитуитаризм

Синдромы, вызванные избытком гормонов аденогипофиза (гиперпитуитаризмы), в основном вызываются аденомами - эозинофильными (гигантизм и акромегалия, гипергликемия), базофильными (картина центрального гиперкортицизма - болезнь Кушинга в отличие от синдрома Кушинга, вызванного аденомой надпочечника). Аденомы, вырабатывающие ТТГ и гонадотропины, очень редки, зато до 25% аденогипофизарных аденом составляют пролактиномы с тусклой клинической картиной (аменорея, галакторея).

Гипофизарный гигантизм - чрезмерная секреция соматотропина на ранних стадиях развития организма. Характерен усиленный рост, выходящий за пределы высших норм для данного возраста и пола.

В основе этиологии гигантизма лежат опухолевые процессы (эозинофильная аденома) и гиперплазия эозинофильных клеток передней доли гипофиза, связанная с чрезмерными стимулирующими влияниями гипоталамуса. Нередко прослеживается связь с перенесенными в детстве инфекционными заболеваниями. Определенное значение может иметь наследственная предрасположенность. Нередко этиология гигантизма остается неизвестной.

Наряду с быстрым удлинением трубчатых костей происходит усиленный рост мягких тканей и внутренних органов. Грубых диспропорций телосложения обычно не наблюдается. Однако чрезмерной относительной длиной отличаются предплечья и голени. В некоторых случаях размеры внутренних органов непропорционально велики, в других случаях отстают от роста тела и возникает их относительная функциональная недостаточность (в частности, сердечно-сосудистой системы). В большинстве случаев наблюдается гипергликемия, может развиться сахарный диабет. Со стороны половой сферы обычно отмечаются явления более или менее выраженного гипогенитализма; в более поздних стадиях заболевания наступает бесплодие.

|

|

А |

Б |

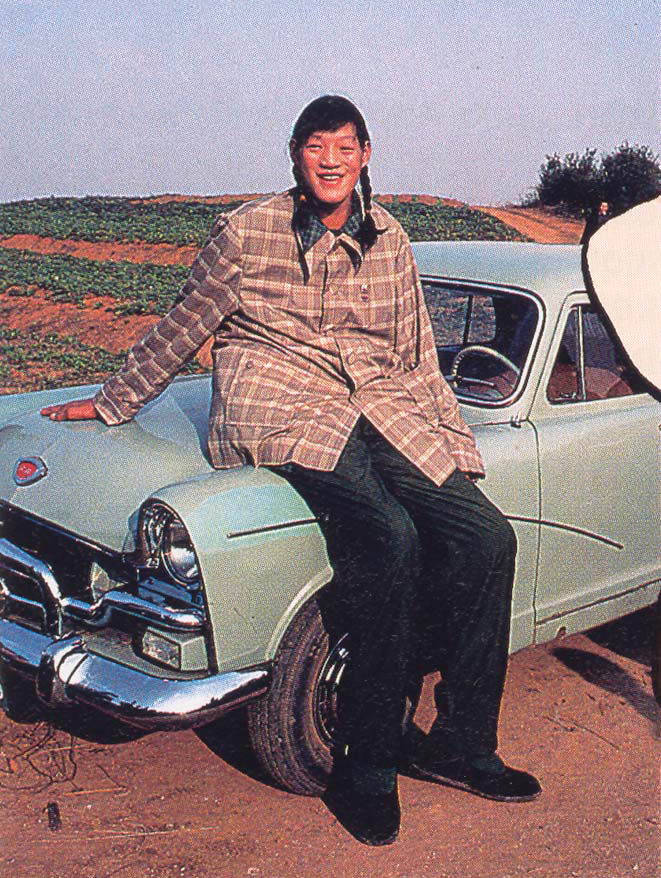

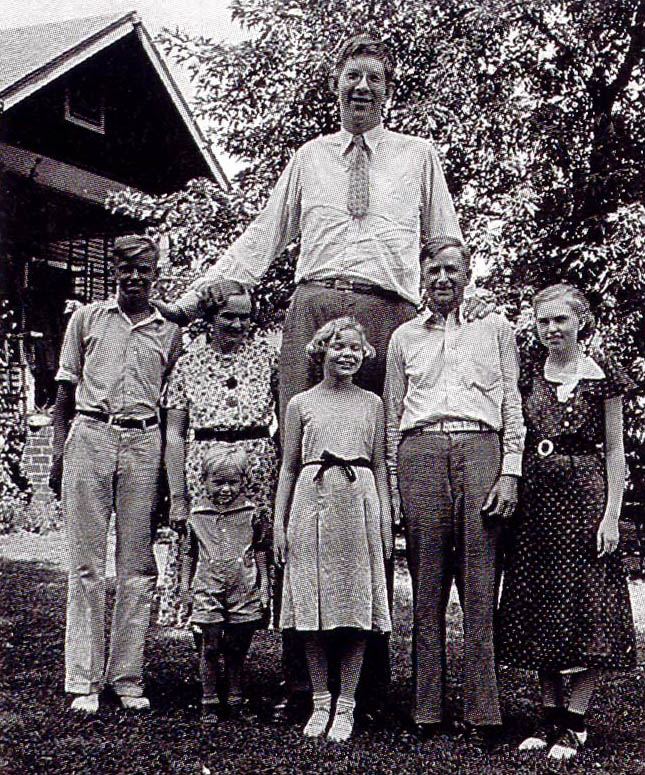

Рис. 30.12. Самые высокие люди, занесенные в «Книгу рекордов Гиннеса», больные гипофизарным гигантизмом. А - китаянка Дзен Жулань (рост 2, 48 м). Б - американец Роберт Уадлоу (рост 2,72 м).

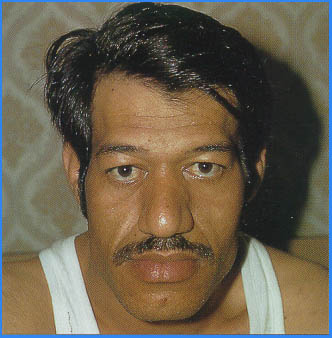

Акромегалия - заболевания, характеризующееся возобновлением периостального роста костей из-за чрезмерной продукции соматотропина у взрослых. Весьма характерны постепенные изменения внешности: обезображивающее укрупнение черт лица и увеличение дистальных отделов конечностей (кистей и стоп). Утолщаются кости черепа, выступают надбровные и скуловые дуги, челюсти выдаются вперед. Увеличиваются нос, губы, уши, язык; грубеет голос, возникают трофические расстройства кожи и др. Акромегалия, как правило, сопровождается стойкой гипергликемией и часто сопутствующим сахарным диабетом, обусловленным недостаточностью инсулярного аппарата.

|

|

А |

Б |

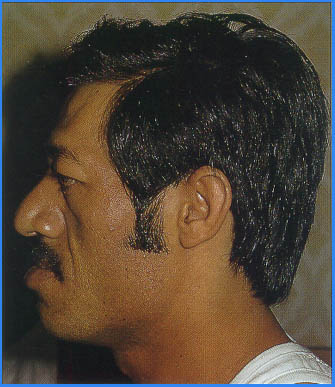

Рис. 30. Внешний вид больного с акромегалией в фас (А) и профиль (Б). Видно укрупнение черт лица, ушей, нижней челюсти.

Коррекция патологии нейро- и аденогипофиза

Гипоталамический дефицит секреции вазопрессина (антидиуретического гормона) при несахарном диабете корректируется заместительной терапией препаратами этого гормона (вазопрессин, десмопрессин, адиурекрин). Поскольку гормон имеет белковое строение, его обычно вводят парентерально. Учитывая многолетний характер заболевания, обычный инъекционный путь введения неудобен, поэтому препарат лучше давать в виде капель для интраназального введения (реже ‑ ингаляции порошка).

Тот же заместительный принцип лежит в коррекции дефицита окситоцина (инъекции препарата этого гормона при слабости родовой деятельности), а также дефицит секреции некоторых гипофизарных тропных гормонов (АКТГ, СТГ при, соответственно, вторичном гипокортизолизме и гипофизарном нанизме). Учитывая белковое строение гормонов гипофиза, при их введении в организм возможна выработка антител. Поэтому вместо АКТГ предпочитают пользоваться синтетическим аналогом (тетракозатрином), вместо СТГ – соматремом.

Для заместительной терапии при гипогонадизмах вторичного или третичного генеза, адипозо-генитальной дистрофии у детей созданы аналоги гипоталамических гонадолиберинов (гонадорелин, леупролид, гистрелин), а также ингибитор секреции гонадотропных гормонов гипофиза (даназол), применяющийся для снижения функции гонад при ряде заболеваний.

Дефицит секреции меланостимулирующего гормона (при пигментном ретините) корректируется назначением глазных капель с препаратами этого гормона.

Избыток секреции некоторых гипофизарных гормонов можно снизить угнетая секрецию прямо (например, блокируя препаратами дофаминовые рецепторы при избытке пролактина) или косвенно, например, по механизму обратной связи препаратами, содержащими йод (дийодтирозин, иод, иодистый калий) при избытке ТТГ, когда гипоталамус, ощущая избыток иода, начинает усиленно вырабатывать ТТГ-статины. При избыточной секреции соматотропного гормона применяют аналоги гипоталамического соматостатина (октреотид, лантреотид), или стимулятор дофаминовых рецепторов (бромкриптин).

Принцип создания иллюзии повышенной секреции гормона лежит в применении так называемых пероральных контрацептивов ‑ препаратов для предотвращения беременности, когда назначаемые препараты женских половых гормонов прекращают секрецию гипоталамических гонадолиберинов и в дальнейшем гипофизальных гонадотропных гормонов, что прекращает овуляцию.