- •Контрольно-измерительные средства для итоговой оценки знаний, умений и навыков по дисциплине

- •1. Тестовые задания для итогового контроля знаний по патофизиологии

- •Латентного периода

- •Продромальный период

- •Не более 4 дней

- •Лихорадка

- •Артериальная гиперемия

- •Воспаление

- •Учение о причинах и условиях возникновения болезни

- •Переход в хроническую форму

- •Увеличение теплоотдачи

- •Незавершенным морфологическим и функциональным развитием нервной системы

- •Незавершенным морфологическим и функциональным развитием эндокринной системы

- •Предболезнь

- •Патологическое состояние

- •Патологический процесс

- •Сахарный диабет

- •Сахарный диабет

- •Сахарный диабет

- •Патологическая реакция

- •Патологическое состояние

- •Болезнь

- •Артериальная гиперемия

- •Артериальная гиперемия

- •Артериальная гиперемия

- •Лихорадка

- •Лейкоцитоз

- •Гипофизе

- •Генератор патологически усиленного возбуждения

- •425. Нейрогенная дистрофия - это

- •Гиперволемия

- •Гиперволемии

- •Недостаточности клапанов сердца

- •Недостаточности клапанов сердца

- •Уменьшением синтеза белка на единицу мышечной массы

- •Инфекционный миокардит

- •Первичная артериальная гипертензия

- •471. Дыхательная недостаточность II типа сопровождается a) увеличением парциального давления кислорода (рО2 ) и

- •Изменение среднего диаметра эритроцитов

- •Эритроциты с патологическими включениями

- •Микросфероцитоз

- •Уменьшение содержания эритроцитов в периферической крови

- •Физической работе

- •Гемолитической анемии

- •Эозинофильный лейкоцитоз

- •Увеличение процентного содержания сегментоядерных нейтрофилов

- •Исчезновение молодых форм нейтрофилов и увеличение процентного содержания гиперсегментированных нейтрофилов

- •Лимфоцитов

- •Действии бензина, бензола, солей тяжелых металлов на костный мозг

- •Разрушением лейкоцитов антителами

- •Уменьшение лимфоцитов в крови ниже

- •Язвенная болезнь 12-перстной кишки

- •Повышение неспецифической резистентности

- •Ионизирующей радиации

- •Сохранением нормального гемопоэза

- •Внезапное начало

- •Образование активной протромбиназы

- •Нарушению адгезии тромбоцитов

- •Ситуационные задачи*

- •3. Экзаменационные вопросы по патологической физиологии для студентов, обучающихся по специальности «Фармация»

- •4. Перечень практических навыков

- •Ответы и спецификация тестовых заданий итогового контроля знаний

Ситуационные задачи*

№ 1.

Крысу поместили в барокамеру и в течение трёх минут откачали воздух до барометрического давления 180 мм. рт.ст. Через 4 мин пребывания в условиях низкого барометрического давления у животного развились клонико‑тонические судороги. Через 5 мин зарегистрировали боковое положение и терминальное дыхание (редкие глубокие «вздохи"). Вскоре произошла полная остановка дыхания. Суммарная продолжительность жизни в разреженной атмосфере (от момента достижения барометрического давления 180 мм. рт.ст.) составила 6 мин.

1. Действию каких факторов подверглось животное в данном эксперименте?

2. Какие из указанных факторов могли быть причиной развившегося патологического процесса (гипобарической гипоксии)?

3. Каким образом можно экспериментально проверить высказанные предположения?

4. Как изменятся показатели газового состава крови и показатели КЩР у животных при данном типе гипоксии?

№ 2

На высоте 10 000 м произошла аварийная разгерметизация пассажирского авиалайнера. В течение нескольких секунд барометрическое давление в салоне самолёта стало равным атмосферному давлению на данной высоте (170 мм рт.ст.). Экипаж не смог произвести срочного снижения, самолёт продолжал полёт на указанной высоте ещё несколько минут.

1. Какие патологические процессы, возникшие в организме у пассажиров в связи с этой аварийной ситуацией, могут угрожать их здоровью и привести к смерти?

2. Каковы причины возникновения и механизмы развития этих патологических процессов?

3. Какой из названных Вами процессов представляет наибольшую опасность для жизни пассажиров и почему?

№3

На двух крысах проведён следующий эксперимент: крысу №1 опустили в аквариум с температурой воды 10 °С. Через 5 мин животное извлекли и поместили в барокамеру вместе с интактной крысой (крыса №2) и крысой, получившей за 10 мин до помещения в барокамеру инъекцию психостимулятора фенамина в дозе 2,5 мг/кг (крыса №3). Затем в барокамере откачали воздух до барометрического давления 180 мм рт.ст. Продолжительность жизни (время от момента достижения барометрического давления 180 мм рт.ст. в барокамере до момента остановки дыхания) крысы №1 составила 15 мин, крысы №2 — 7 мин и крысы №3 — 4 мин.

1. Влияют ли гипотермия и психостимулятор фенамин на устойчивость к гипоксии?

2. Каким образом гипотермия и фенамин могли повлиять на устойчивость животного к гипоксии?

3. Приведите примеры других факторов, способных увеличивать и снижать устойчивость организма к гипобарической гипоксии.

№ 4

Проанализировать опыт Поля Бера

В опыт берутся две группы мышей. Первая помещается в барокамеру, заполненную воздухом, где барометрическое давление постепенно снижается до 210 мм. рт.ст. При этом у животных появляются симптомы высотной болезни, развиваются судороги.

Вторая группа мышей помещается в барокамеру, заполненную кислородом. Барометрическое давление в этой камере снижается до 200 мм.рт.ст. Симптомов высотной болезни у животных этой группы не наблюдается.

№ 5

Женщина N обратилась в генетическую консультацию в связи с беспокойством о возможном развитии серповидно-клеточной анемии у её детей. Она сообщила, что её брат болен тяжёлой формой серповидно-клеточной анемии. Сама N и её супруг считают себя здоровыми. Исследование Hb показало, что в эритроцитах N содержится 65% HbА и 35% HbS, а в эритроцитах супруга обнаружено 98% HbА и отсутствует HbS.

1. Каков тип наследования серповидно-клеточной анемии?

2. Какова вероятность рождения у N детей, страдающих серповидно-клеточной анемией? Какова вероятность рождения у неё детей фенотипически здоровых, но содержащих в геноме аллель, кодирующий HbS?

3. Зависит ли вероятность появления заболевания от пола будущих детей N?

№ 6

В детское отделение поступил мальчик 3‑х лет. При осмотре: ребёнок значительно ниже сверстников ростом; лицо его плоское, рот полуоткрыт; с нижней губы стекает слюна; глазные щели узкие; скуловые дуги резко выступают; поперёк ладони видна складка кожи. Кариотип: 46,XY, t(+14, 21).

1. Какой болезнью страдает ребёнок?

2. Расшифруйте и охарактеризуйте формулу кариотипа. В чём её отличие от нормы?

3. Каковы возможные причины этой болезни? Какие другие проявления (симптомы) характерны для данной болезни?

№8

Для исследования цитотоксического действия нового антибиотика на кожный эпителий поставлено две серии экспериментов (А и Б).

А. В опытах in vivo на линейных лабораторных крысах провели шестичасовую аппликации раствора антибиотика на кожу животных (концентрация препарата многократно превышала лечебную дозу!). Эффект препарата оценивали путём прижизненной микроскопии кожи через 8 ч. после прекращения аппликации. В дальнейшем микроскопию проводили дважды с интервалом в 8 ч.

Б. В опытах in vitro культуру эпителиальных клеток инкубировали в среде, содержащей исследуемый препарат. Концентрация препарата соответствовала его концентрации в опытах in vivo. Через 6 ч. культуру отмывали и инкубацию продолжали в среде без препарата. Действие препарата оценивали методами световой и электронной микроскопии в те же сроки, что и в опытах in vivo.

Результаты экспериментов

А. In vivo: через 8 ч. после аппликации препарата выявлены признаки дистрофии и мелкоочагового некроза эпителия. В дальнейшем обнаружено нарастание этих патологических изменений в коже.

Б. In vitro: не обнаружено каких-либо признаков повреждения клеток эпителия кожи на всех сроках исследования. Лишь сначала отмечали агрегацию клеток, которая уже не регистрировалась при последующих наблюдениях.

1. Можно ли утверждать, что повреждение клеток эпителия в опытах in vivo было прямым или опосредованным? Приведите доказательства в пользу Вашего утверждения.

2. Каковы возможные механизмы повреждающего действия препарата на клетки? Какой (или какие) из названных Вами механизмов, учитывая результаты экспериментов in vitro, представляется наиболее вероятным (вероятными)?

№ 9

Для моделирования гемолитической анемии мышам вводили фенилгидразин.. Через полчаса после введения фенилгидразина в крови животных было обнаружено снижение количества эритроцитов, присутствие свободного гемоглобина и метгемоглобина.

1. Объясните возможные механизмы повреждения мембран эритроцитов под влиянием фенилгидразина

№ 10

В токсикологической лаборатории исследовали клеточные эффекты токсического вещества. Вещество вносили в монокультуру нормальных эпителиальных клеток в токсической концентрации. Наличие признаков повреждения клеток оценивали каждые 30 минут на протяжении 3-х часов. Через три часа инкубации наблюдали гибель 80% клеток.

1. Какие морфологические и биохимические критерии можно предложить для оценки обратимого (А) и необратимого (В) повреждения эпителиальных клеток

№ 11

Больному 42 лет в стационаре был поставлен диагноз «миокардиодистрофия в стадии декомпенсации». Больной нормального телосложения, подкожная клетчатка развита слабо. При росте 165 см. масса тела составляет 81 кг. Объективно: вынужденное полусидячее положение, одышка, акроцианоз, выраженная пастозность нижних конечностей, застойные хрипы в легких. Обнаружено скопление жидкости в брюшной полости, печень увеличена. Ударный и минутный объем сердца снижены, Ht 38%. Диурез снижен. В крови обнаружено увеличение уровня ренина и натрия.

Вопросы:

1. Имеются ли признаки нарушения водного обмена?

2. Какой тип дисгидрии имеется у больного?

3. Связано ли этиологически скопление жидкости в подкожной клетчатке, брюшной полости и в легких?

4. Каков патогенез выявленных у больного биохимических отклонений?

5. Каковы механизмы отека у данного больного?

6.Оцените значение отека для организма больного.

№ 12.

Содержание кислорода в артериальной крови 18 об%, а в венозной крови - 6 об%. Насыщение гемоглобина кислородом в артерии 98 %, а вене 30 %.

Какова артерио-венозная разница по О2 и для какого вида гипоксии это характерно?

№ 13.

Содержание кислорода в артериальной крови 18 об%, а в венозной крови 16 об%. Насыщение гемоглобина кислородом в артерии 98 %, а вене 80%.

Какова артерио-венозная разница по О2 и для какого вида гипоксии это характерно?

№ 14.

Содержание кислорода в артериальной крови 10 об%, а в венозной крови 4 об%. Снижена кислородная емкость крови.

Какова артерио-венозная разница по О2 и для какого вида гипоксии это характерно?

№ 15

Пациент Ц. 60 лет, перенесший 2 нед назад обширный инфаркт в области передней стенки левого желудочка сердца и находящийся в клинике, проснулся ночью от чувства нехватки воздуха. Вызванная им медицинская сестра помогла пациенту сесть в кровати, спустить ноги на пол и открыть окно. Больному стало несколько легче. Однако, через 10 мин после этого он пожаловался на усиление одышки, необходимость периодически откашливаться (без выделения мокроты), а также на слышимые ухом хрипы в дыхательных путях. Сестра дала пациенту кислородную маску и вызвала врача.

1. Какие типы гипоксии развились у пациента? Ответ обоснуйте.

2. Какова, по Вашему мнению, хронологическая последовательность развития их в данной ситуации?

3. Как и почему при этом изменятся (по сравнению с нормой) показатели раО2, рvO2, артерио-венозная разница по кислороду, рН?

№ 16

Больная 25 лет жалуется на возникающие, обычно в холодную погоду приступы боли в пальцах верхних конечностей и чувство анемия в них. Во время приступов отмечается резкое побледнение кожи пальцев и кистей, местное понижение температуры, нарушение кожной чувствительности.

Вопросы:

1. О каком нарушении периферического кровообращения идет речь?

2. Каков патогенез этого нарушения и его клинических признаков?

№ 17

У больного со стенозом левого предсердно-желудочкового отверстия при осмотре отмечается цианоз и незначительная отечность конечностей, кисти на ощупь холодные. При биомикроскопическом исследовании микроциркуляции в сосудах ногтевого ложа установлено расширение венозных микрососудов, замедление кровотока.

О каком нарушении периферического кровообращения идет речь?

Каков патогенез этого нарушения и его клинических признаков?

№ 18

Больной предъявляет жалобы на быструю утомляемость, сонливость, боли в руке. Температура тела 38,30С. При осмотре ногтевая фаланга большого пальца левой руки увеличена в объеме, гиперемирована, болезненна при пальпации. В крови нейтрофильный лейкоцитоз (15х109/л) со сдвигом влево, СОЭ 40 мм/час, общий белок 77 г/л, альбумино/глобулиновый коэффициент – 0,9, СРБ повышен.

1. Охарактеризуйте патологический процесс и состояние реактивности организма

2. Отметьте местные признаки воспаления и объясните их патогенез

3. Какие общие признаки воспаления имеются у больного, каков их патогенез?

№ 19

В медпункт предприятия обратились двое рабочих, получивших ожоги голеней при аварии автоклава. Они предъявили сходные жалобы на головную боль, жгучую боль и припухлость в местах ожогов. При осмотре: у пострадавшего А. голени гиперемированны, кожа их отечна, у пострадавшего Б. помимо тех же симптомов обнаружены пузырьки, заполненные прозрачной светло-желтой жидкостью. Оба пострадавших получили больничные листы и рекомендации по лечению, но не выполняли их.

Через 3 дня состояние пострадавшего А. нормализовалось, состояние Б. значительно ухудшилось: развился распространенный отек и усилилась боль в обожженных местах, в зоне ожога появились многочисленные пузырьки с гнойным содержимым (при бактериологическом исследовании обнаружен золотистый стафилококк), температура тела 38,9 ◦С.

Вопросы:

1. Какой или какие патологические процессы развились у пациентов? Какие дополнительные исследования возможно выполнить, чтобы уточнить характер воспаления? .

2. Каковы причины различного течения патологических процессов, вызванных одним и тем же фактором?

3. Каковы механизмы развития симптомов у пострадавшего Б.? .

4.Почему неинфекционный патогенный фактор вызвал у пострадавшего Б. появление пузырьков с гнойным содержимым?

№ 20

Через 20 мин после инъекции антибиотика пациенту с флегмоной голени у него возникло беспокойство, чувство страха, двигательное возбуждение, сильная пульсирующая головная боль, зуд кожи, покраснение лица, потливость; АД — 180/90 мм рт.ст., пульс 120. В связи с этим врач направил пациента в палату и предложил лечь в кровать. Через 20 мин состояние больного резко ухудшилось: появилась слабость, бледность лица, нарастающее чувство удушья с затруднением выдоха, спутанность сознания, клонико‑тонические судороги; резко снизилось АД — до 75/55 мм рт.ст. Пациенту были оказаны меры неотложной медицинской помощи.

1. Какое патологическое состояние развилось у пациента после введения ему антибиотика?

2. Каковы механизмы развития этого патологического состояния?

№ 21

Придя домой с пляжа, на котором Михаил П., 18 лет провёл 6 ч., он почувствовал слабость, головокружение, пульсирующую боль в голове, озноб, тошноту. Через 30 мин после этого у него началась рвота, температура тела — 39 °C. Приём аспирина и спазмалгона облегчения не принесли, состояние ещё более ухудшилось, хотя температура снизилась до 37 °C, и Михаил вызвал скорую помощь. По дороге в больницу он потерял сознание, в связи с чем был доставлен в реанимационное отделение.

1. Как Вы обозначите патологическое состояние, развившееся у пациента?

2. Каковы его возможные причины и механизмы развития?

№ 22

Больная К., 28 лет, по поводу острого бронхита в течение 5 дней получала ежедневно по одной инъекции пенициллина (600000ЕД). На 6 день после первого введения препарата у больной появились огромные бляшки крапивницы, приподнимающиеся над поверхностью отечной кожи. Сыпь покрыла кожу лица, спины, живота, бедер. Веки, щеки и губы распухли. Больная жаловалась на зуд и боли в суставах. Температура тела колебалась от 37,7 до 38,3С.

Вопрос:

Как объяснить отек кожи и появление крапивницы у больной?

№ 23

Больной М., 15 лет, поступил в хирургическое отделение с загрязненной рваной раной левого бедра. Больному произведена первичная хирургическая обработка раны и наложены первичные швы. Внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодицы введено 1500 АЕ противостолбнячной сыворотки. Введение сыворотки повторяли через каждые 6 дней. После третьей инъекции на месте введения сыворотки появилась отечность, и сформировался большой инфильтрат. Кожа над инфильтратом местами некротизировалась, в результате чего образовалась язва, которая долго не заживала.

Вопросы:

1. Какой тип аллергической реакции развился у больного?

2. Как объяснить появление воспаления с некрозом?

№ 24

В связи с открытой травмой ноги пострадавшему повторно ввели противостолбнячную сыворотку под «защитой» антигистаминных препаратов. На 9-е сутки после последней инъекции сыворотки у него повысилась температура тела, появилась слабость, болезненность и припухлость плечевых и коленных суставов, генерализованная, сильно зудящая сыпь на коже, увеличились подколенные и паховые лимфоузлы (при пальпации болезненны).

Вопросы:

Какую (какие) форму (формы) патологии можно предполагать у больного?

Каковы возможная причина и механизмы развития патологии?

№25

У ребёнка 7 лет через 40 мин после приёма сока манго внезапно возникла быстро нарастающая ограниченная припухлость области мягкого нёба, мешающая глотанию, а позже и дыханию. Слизистая оболочка в области припухлости гиперемирована, болезненности нет; в крови — умеренная эозинофилия. Температура тела нормальная. Из опроса известно, что у старшей сестры были приступы бронхиальной астмы.

1. Можно ли считать, что у больного развился воспалительный отёк?

2. Если нет, то с чем связано развитие отёка и как он называется?

3. Каков патогенез данного типа патологии?

4. Можно ли отнести данный отёк к группе жизненно опасных отёков?

№ 26

Пациент В. 40 лет, 1,5 года назад принимавший участие в ликвидации аварии на АЭС, обратился к врачу с жалобами на выраженную слабость, головокружение, постоянный «сухой» кашель с малым количеством мокроты. В течение 20 лет был «заядлым» курильщиком, но уже два года как прекратил курение. В течение последних 6 мес перенёс несколько инфБ, в том числе ринит, бронхит и пневмонию. При бронхоскопии обнаружена опухоль главного правого бронха. Гистологическое исследование ткани опухоли выявило наличие в ней раковых клеток.

1. Какой фактор является наиболее вероятной причиной рака бронха?

2. Какие факторы могли способствовать реализации действия канцерогена? Каковы возможные механизмы их действия?

3. Какие механизмы антибластомной резистентности должны были бы активироваться у пациента: — при действии канцерогена? — в процессе «опухолевой трансформации» генетической программы клетки эпителия бронха? — при образовании опухолевых клеток?

№ 27

Больной 50 лет жалуется на общую слабость недомогание, немотивированное снижение аппетита, тошноту. Последнее время отмечает значительное похудание, лихорадку, бледность. Результаты исследования крови и желудочного сока указывают на анемию и пониженную кислотность желудочного сока.

При гастроскопическом исследовании обнаружена опухоль. Больной дополнительно сообщил, что 30 лет болеет атрофическим гастритом.

Вопросы:

1. Может ли хронический атрофический гастрит привести к развитию злокачественной опухоли желудка?

2. Каков механизм истощения (кахексии) у больного?

№ 28

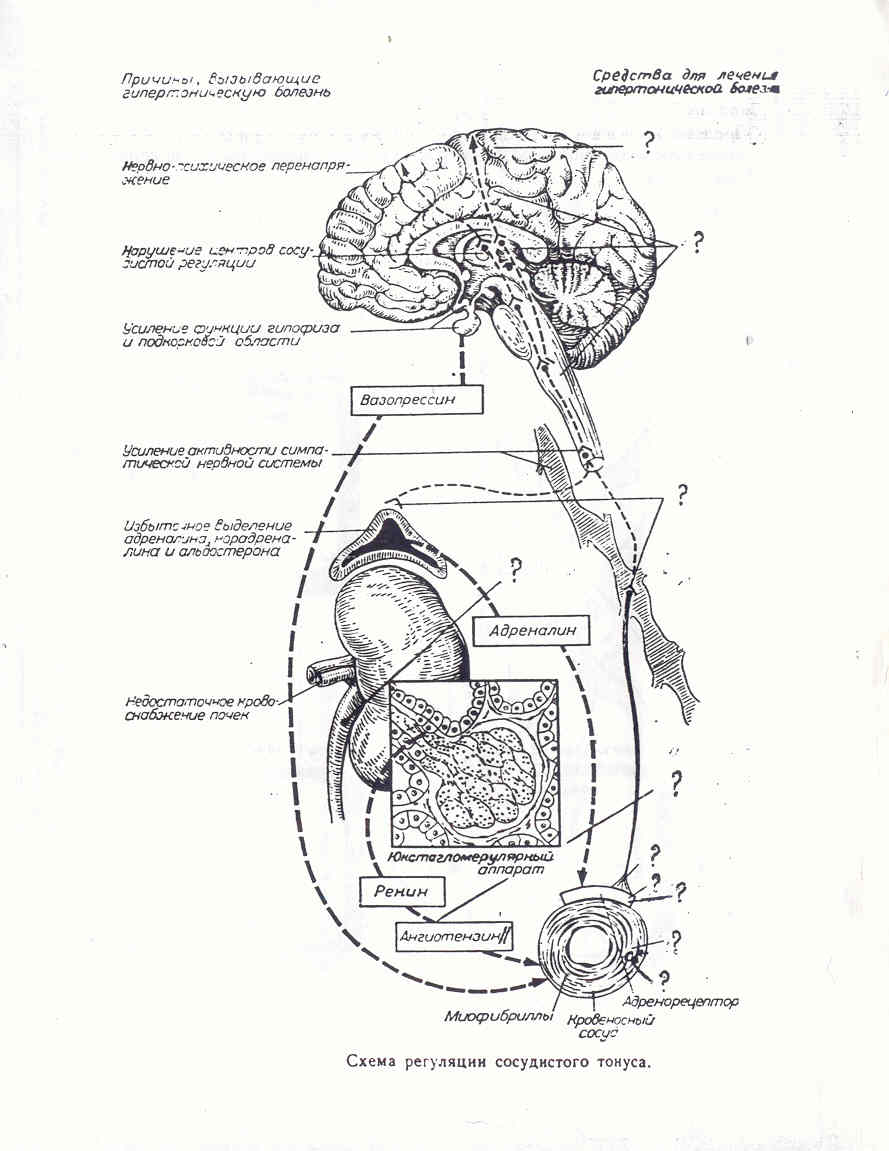

Дайте обоснование патогенетическому лечению эссенциальной гипертензии, проанализировав схему регуляции сосудистого тонуса.

|

1

2

3

4

6

7

8

5 |

№29.

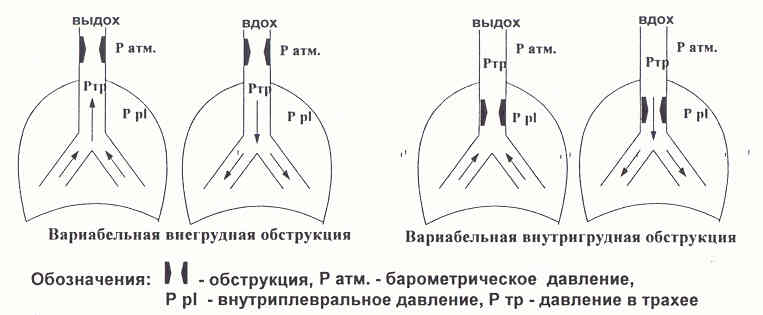

|

Используя рисунок, объясните, как будет меняться при обструкции просвет внутригрудных и внегрудных дыхательных путей на вдохе и на выдохе. Каков механизм этого изменения. |

№ 30

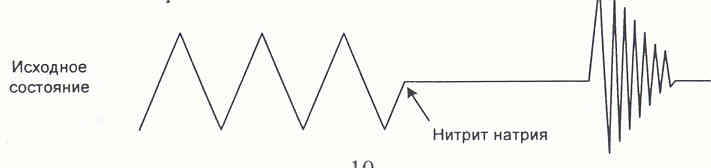

Изобразите графически как должно измениться дыхание у экспериментального животного после внутривенного введения 3% раствора уксусной кислоты.

И

сходная

пневмограмма:

сходная

пневмограмма:

№31

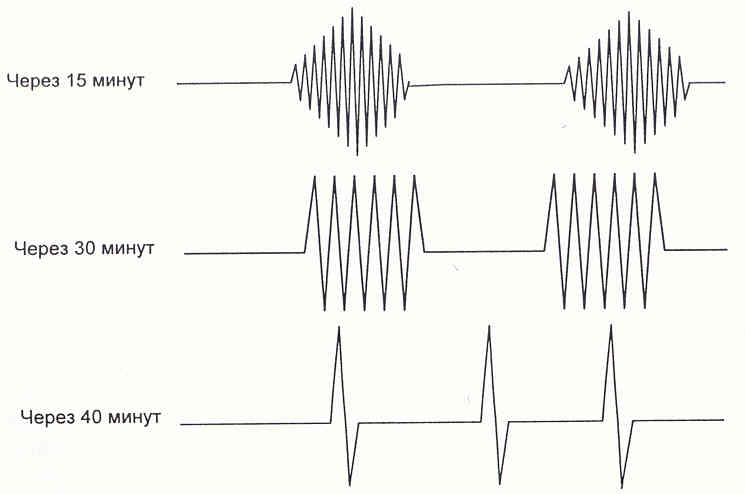

|

Проанализируйте характер изменения дыхания у лягушки при отравлении нитритом натрия на данной пневмограмме. |

Сделайте заключение, указав типы патологического дыхания и предположительные механизмы его развития.

№ 32

При исследовании больной с патологией щитовидной железы методом радиоиммунного анализа определили в сыворотке крови содержание тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ). Было выявлено, что концентрации Т4 и Т3 в сыворотке крови снижена, а базальный уровень ТТГ повышен.

1. О гипер- или гипофункции щитовидной железы свидетельствуют полученные данные?

2. Где может быть локализован патологический процесс?

№ 33

У группы крыс, среди которых были молодые и старые особи, произвели удаление щитовидной железы.

Для каких крыс последствия тиреоидэктомии будут более тяжелыми и почему?

№ 34

У собаки удалены оба надпочечника. Через день после адреналэктомии у нее развились патологические изменения (вялость, мышечная слабость, анорексия, рвота, анурия). На 3-и сутки после операции наступила гибель животного.

Почему погибла собака?

В связи с недостаточностью, главным образом, гормонов коркового слоя или мозгового слоя?

№35

В клинику поступила больная Н., 25 лет, с жалобами на рост усов, бороды, расстройство менструального цикла, общую слабость, головную боль, боли в спине и конечностях. При обследовании обнаружено:

Кожа тонкая, сухая, с багрово-красными полосами на животе и бедрах

Выраженное отложение жира на лице, шее, животе, груди

Артериальное давление 150/105 мм рт.ст.

На рентгенограмме костей таза – выраженный остеопороз

Гипернатриемия, гипокалиемия, гипергликемия – 9,5 ммоль/л, глюкозурия

Повышено содержание кортизола

На поражение какой железы указывают эти проявления?

Какое дополнительное обследование нужно провести, чтобы узнать, связано ли это заболевание с патологией гипофиза или надпочечников?

Каков патогенез указанных проявлений?

№ 36

Мужчина в возрасте 32 лет обратился к врачу с жалобами на затруднение глотания, появившееся 4 года назад. Через 2-3 с после проглатывания твердой пищи он отмечает чувство сдавливания в области над грудиной. В первое время эти ощущения были редкими, но в последний год стали постоянными и появляются при каждом приеме пищи. При расспросе выяснилось, что больше года больного беспокоят «булькание» в груди и кашель после пробуждения. Эти нарушения уменьшаются после того, как он выпивает воду. Пациент отрицает наличие ощущения удушья или чувства усталости во время еды, регургитацию через нос и рот, боли в горле, изжогу, снижение массы тела, желудочно-кишечные кровотечения. У больного нет повышенной болезненности мышц, изжоги, ни у него ни у его родственников не было системных коллагенозов. Данные объективного обследования, а также лабораторных исследований, включающих общий анализ крови, СОЭ, уровни глюкозы, креатинина и ферментов печени и крови, в пределах нормы.

С чем связаны расстройства глотания: с нарушением функции глотки или пищевода?

Каков патогенез нарушения глотания у данного больного?

№ 37

Пациент Д., 35 лет, поступил с жалобами на сильные приступообразные боли (чувство жжения) в эпигастральной области, возникающие через 2-3 часа после приема пищи; в последнее время боли стали сопровождаться тошнотой и иногда рвотой. Рвота приносит облегчение. Боли появляются также ночью. После приема пищи боль исчезает.

Пациент эмоционален, раздражителен, много курит и злоупотребляет алкоголем.

На основании жалоб, а также результатов обследования пациента был поставлен диагноз «язвенная болезнь» двенадцатиперстной кишки и назначено соответствующее лечение.

Какие факторы агрессии могли вызвать язвенную болезнь у данного больного? Какие механизмы лежат в основе их повреждающего действия?

Каковы причины развития боли и чувства жжения в эпигастральной области?

№ 38

У больного выявлены желтушность склер, слизистых оболочек, кожи. АД 95/65 мм рт. ст., ЧСС 98 уд. в мин. Анализ крови: эритроциты – 2,5 х 1012/л (норма - 4,0-5,0 х 1012/л), гемоглобин -80 г/л (норма 130-160 г/л). В плазме крови: непрямой билирубин – 28,3 мкмоль/л (в норме до 16 мкмоль/л) , уробилиногенемия, общий белок 71 г/л (норма 60-80г/л), глюкоза - 4,8 ммоль/л (норма 3,5-5,5 ммоль/л), остаточный азот -18 ммоль/л (норма 15-30 ммоль/л), АСТ, АЛТ – в норме. Моча темная, реакция на уробилиноген резко положительная. Кал гиперхоличен. Определите вид желтухи, для которой характерны такие нарушения. Объясните их патогенез.

№ 39

У больного жалобы на боли в правом подреберье, желтушность склер и кожи, кожный зуд. АД 90/60 мм рт.ст., ЧСС 60 в мин, прямой билирубин – 20 мкмоль/л (норма 0,5-5,0 мкмоль/л), общий белок 65 г/л (норма 60-80г/л), холестерин -10,5 ммоль/л (норма менее 5,2 ммоль/л), остаточный азот -20 ммоль/л (норма 15-30 ммоль/л), АСТ - 0,6 ммоль/ ч ˙ л. (норма до 0,45 ммоль/ ч ˙ л), АЛТ – 0,8 ммоль/ ч ˙ л (норма до 0,68 ммоль/ ч ˙ л). Моча темная, реакция на уробилиноген отрицательная. Кал обесцвечен, реакция на стеркобилиноген отрицательная. Определите вид желтухи, для которой характерны такие отклонения. Объясните патогенез наблюдаемых нарушений

№ 40

У больного, 40 лет с хроническим гломерулонефритом на рентгенограмме выявлен обширный остеопороз. Картина деминерализации костей напоминает рахит. Назначение больному витамина Д не принесло желаемого результата

1. Каков механизм наблюдаемых изменений костной ткани?

2. Объяснить резистентность к витамину Д

* При составлении ситуационных задач использовано электронное приложение к учебному пособию «Патофизиология» под редакцией П.Ф.Литвицкого, 2007; «Руководство к практическому курсу патофизиологии» под ред. Э.Н. Барковой, 2007