- •5.1. Измерительные средства линейных и угловых размеров

- •5.2. Средства измерения линейных размеров с емкостным датчиком

- •5.3. Измерение линейных и угловых размеров оптическими приборами

- •5.3.1. Оптический микроскоп. Увеличение микроскопа

- •5.3.2. Разрешающая способность оптических приборов

- •5.4. Электронный микроскоп

- •5.5. Воспроизведение эталона длины методами интерферометрии

- •5.6. Применение лазерного излучения как стандарта длины волны

- •5.8. Перспективы развития

5.3.2. Разрешающая способность оптических приборов

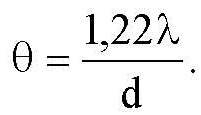

Разрешающей способностью линзы называют ее способность создавать раздельные изображения двух близких друг к другу точечных объектов. Разрешающую способность ограничивают два разных фактора. Первый из них – аберрации линзы. Вследствие сферических и других аберраций изображением точечного объекта будет не точка, а пятнышко. Второй фактор, ограничивающий разрешающую способность, это дифракция, которая является следствием волновой природы света. Дифракция света наблюдается не только при его прохождении через щели. Так, например, линза, из-за наличия у нее краев, действует подобно щели. При создании линзой изображения точечного объекта в действительности возникает дифракционная картина. Изображение оказывается размытым даже без аберрации. Распределение интенсивности света на экране при дифракции на щели таково, что большая часть света сосредоточена в центральном (главном) максимуме. По обе стороны от центра интенсивность спадает до первого минимума, находящегося под углом θ ≈ λ / d , где d – ширина щели. За первым максимумом наблюдается ряд менее интенсивных максимумов. Для линзы или любого круглого отверстия изображение точечного объема представляет собой центральный пик в виде круглого пятна (дифракционное пятно), окруженный слабыми кольцами. Угловая полуширина центрального максимума определяется выражением

(5.8)

(5.8)

Когда два точечных объекта находятся очень близко друг от друга, дифракционные картины их изображений перекрываются. Если объекты сблизятся еще больше, то наступит момент, когда уже нельзя сказать, одно это изображение или два. Существует общепринятый критерий, предложенный Рэлеем: два изображения находятся на пороге разрешения, когда центр дифракционного диска одного из них совпадает с первым минимумом на дифракционной картине другого. Угловое расстояние между ними равно углу θ:

(5.9)

(5.9)

Такой предел, обусловленный дифракцией, налагает на разрешающую способность линзы волновая природа света. Таким образом, увеличение свыше некого предела означает простое увеличение дифракционной картины.

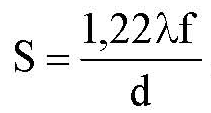

Используя критерий Рэлея, можно установить предельное разрешение микроскопа, т.е. истинное расстояние S между двумя точками, которые удается только-только различить. Объекты обычно находятся вблизи фокальной точки объектива θ = S/ f , или S = f·θ. Комбинируя это выражение с формулой (5.9), получаем следующее выражение для разрешающей способности микроскопа.

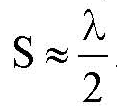

Дифракция ограничивает размеры деталей, которые можно рассмотреть на любом объекте. Фокусное расстояние не может быть меньше радиуса линзы. При f ≈ d / 2 получаем

(5.10)

(5.10)

Таким образом, невозможно разрешить детали объекта, размеры которых меньше длины волны используемого света.

5.4. Электронный микроскоп

В 1923 г. Луи де Бройль высказал гипотезу о том, что поскольку свет в одних случаях выступает как волна, а в других – как частица, то и микрообъекты (электроны) могли бы обладать волновыми свойствами. Длина волны, отвечающая материальной частице, связана с ее импульсом так же, как в случае фотона, т.е. соотношением p = h/λ. Это означает, что длина волны λ отвечающая частице с массой m, которая движется со скоростью v, определяется формулой

λ = h/mv (5.11)

Электронам соответствуют волны с длиной порядка 10-10 м. Эти волны можно обнаружить экспериментально. Представление об электронах, как носителях волновых свойств, легло в основу разработки электронного микроскопа. В таких микроскопах объективом и окуляром служат магнитные линзы (магнитные поля, создаваемые током в обмотках катушек). Электронам, ускоренным разностью потенциалов до энергий порядка 105 эВ, соответствуют длины волн примерно 0.004 нм. Такой порядок имеет и максимальная разрешающая способность. Однако аберрации магнитных линз ограничивают разрешающую способность электронных микроскопов величинами 0.2-0.5 нм. Такое разрешение в 103 раз выше достижимого при помощи оптических микроскопов и соответствует полезному увеличению от ×104 до ×105.