- •Временный творческий коллектив Национального совета молодежных и детских объединений России

- •Содержание

- •Глава 1. Организация исследования

- •Постановка проблемы

- •Содержание выполняемых работ

- •Исполнитель основных мероприятий исследования

- •Контроль над проведением социологического исследования

- •Ожидаемые результаты

- •Предлагаемые критерии оценки состояния и перспектив развития детского и молодежного общественного движения в Российской Федерации

- •1.2. Общая программа исследования (с.В. Тетерский)

- •1. Цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования

- •2. Основные составляющие программы

- •3. Исследование в цифрах

- •Глава 2. Нормативная правовая база деятельности общественных объединений детей и молодежи

- •Глава 3. Ресурсное обеспечение деятельности общественных объединений детей и молодежи

- •II. Программы, ориентированные на создание собственных информационных ресурсов, в дальнейшем обеспечивающих поддержку молодежной политики

- •Городская программа «ЮнЖур» (Развитие молодежной журналистики)

- •Глава 4. Результаты социологических исследований

- •Причины неучастия детей и молодежи в деятельности общественных объединений

- •Причины неучастия детей и молодежи в деятельности общественных объединений (конкретика)

- •Потенциал участия молодежи в деятельности общественных объединений

- •Мотивы возможного участия детей и молодежи в деятельности общественных объединений

- •Финансовое состояние

- •Замещение общественной деятельности различными формами досуга

- •Мнения молодежи об общественной работе в стране

- •Ответы девочек и мальчиков на вопрос «Нужно ли создавать общественные объединения детей и молодежи» (%)

- •Отношение подростков к возможностям общественных объединений для развития личности

- •Гендерные особенности в отношении подростков к возможностям общественного объединения для развития личности

- •Отношение подростков к возможностям общественного объединения как фактору их гражданского становления

- •Возрастные и гендерные различия в отношении подростков к социальным возможностям объединений (%)

- •Ответы на вопрос «Если Вы считаете, что родители должны участвовать в деятельности общественного объединения, то в какой роли?» (%)

- •Ответы педагогов на вопрос «в качестве основного направления деятельности объединения Вы бы выбрали…» (в %)

- •Ответы педагогов на вопрос «Что, с Вашей точки зрения, лежит в основе «выбора направления деятельности объединения?» (в %)

- •Положительные ответы на вопрос «Прилагаете ли Вы усилия к тому, чтобы поддержать развитие детского общественного движения в Вашем городе (районе селе, области)?» (%)

- •Ответы не участвующих в поддержке развития детского движения (%)

- •4.3. Лидеры детских общественных объединений о значимости для них общественных объединений (а.В. Волохов, и.И. Фришман, т.А. Лубова)

- •Расчет структурной выборки участников опроса констатирующего эксперимента Распределение выборки по полу

- •Характеристика отношений подростков к деятельности детских общественных объединений (доэкспериментальный срез)

- •Характеристика отношений подростков к деятельности детских общественных объединений (послеэкспериментальный срез)

- •Личностные изменения подростков под влиянием содержания

- •Направленность выбора подростков (в %)

- •Р ис. 4.5. Пол опрошенных

- •Р ис. 4.8. Сфера деятельности опрошенных руководителей

- •Мнения относительно представлений, установок самой молодежи разделились приблизительно поровну

- •Мнение лидеров молодежи о помощи со стороны государства

- •Согласны ли Вы с нижеследующими утверждениями о детских и молодежных объединениях

- •Основные трудности в работе с молодежью

- •Оценка эффективности механизмов социального партнерства общественных объединений и государственных органов

- •Формы информирования общественности

- •Р ис. 4.10. Условный бюджет общественного объединения

- •Наличие успешного опыта реализации молодежных проектов

- •Перспективы детско-молодежного движения

- •Заключение

- •Приложения

- •Словарь

- •Методика контент-анализа инициатив детей и молодежи в социальных проектах (с.В. Тетерский)

- •Анкета для детей и молодежи, не участвующих в деятельности общественных объединений

- •4. Оцените свое финансовое состояние в настоящий момент

- •5. Почему вы не являетесь членом общественного объединения

- •6. При каких условиях вы бы стали членом общественного объединения:

- •7. Какие у Вас хобби, увлечения?

- •8. Каково Ваше мнение об общественной работе в стране?

- •1. Ваш возраст:

- •3. Есть ли у Вас оплачиваемая работа? Если есть, то какая (положение, профессия, краткое описание работы).

- •4. Оцените свое финансовое состояние в настоящий момент

- •5. Почему вы не являетесь членом общественного объединения

- •6. При каких условиях вы бы стали членом общественного объединения:

- •7. Какие у Вас хобби, увлечения?

- •8. Каково Ваше мнение об общественной работе в стране?

- •Анкеты об отношении детей, педагогов, родителей к детскому общественному движению

- •Анкета «Детские общественные объединения: отношение взрослых»

- •Анкета педагогам

- •Анкета Подростки об общественных объединениях

- •Напиши_____________________________________________

- •Да Нет Затрудняюсь ответить

- •Спасибо за ответы! Анкета родителей

- •Благодарим за ответы!

- •Анкета для детей – лидеров детских объединений о значимости для них общественных объединений

- •Анкета для лидеров детских общественных объединений

- •I. Давай поговорим о нас с тобой

- •Участником или лидером какого детского общественного объединения ты являешься?

- •В чем помогает тебе участие в деятельности общественного объединения? (отметь не более трех вариантов)

- •Какой вид общественной деятельности для тебя наиболее привлекателен? (отметь не более трех вариантов ответа).

- •II. Поделись идеями

- •III. Когда мои друзья со мной

- •Анкета для руководителей общественных объединений детей и молодежи

- •3. Ваша деятельность связана:

- •4. Сфера деятельности:

- •Работник образовательных учреждений

- •5. Являетесь ли Вы членом какого-либо объединения, движения, политической партии?

- •6. Продолжите, пожалуйста, следующие предложения

- •7. Что отличает членов Вашей организации от их ровесников?

- •8. Как часто специалистам, работникам с детьми и молодежью необходимо обновлять свои знания об интересах, особенностях молодого поколения на специальных курсах, семинарах и т.П.?

- •9. Работа Вашей организации

- •10. Вы полагаете, что молодое поколение, прежде всего, ждет от государства (отметьте не более 3-х позиций)

- •11. Основные трудности, с которыми Вы сегодня сталкиваетесь в работе с молодежью (отметьте не более 3-х позиций)

- •13. Кто оказывает Вам материальную помощь и поддержку при реализации проектов Вашей организации?

- •14. Согласны ли Вы с нижеследующими утверждениями о детских и молодежных объединениях?

- •Диссертационные исследования по проблемам общественной активности молодежи в 1990–2004 гг. (гуманитарно-социальный аспект)2

- •Перечень научных, методических, учебных публикаций по тематике деятельности общественных объединений детей и молодежи

- •Конституция Российской Федерации.

- •Федеральные законы

- •4. Документы Министерства образования Российской Федерации

- •5. Документы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Глава 3. Ресурсное обеспечение деятельности общественных объединений детей и молодежи

3.1. Тенденции развития общественных объединений детей и молодежи в современной России (А.В. Кострикин, Л.Е. Никитина, Ю.В. Ромашина, С.В. Тетерский)

Особенность детских и молодежных общественных объединений состоит в том, что они одновременно выступают как в качестве субъекта молодежной политики, являясь одним из институтов работы с молодежью, так и в качестве ее объекта, объединяя молодежь и реализуя функцию участия молодых людей в социально-экономических процессах. Молодежные и детские общественные объединения выступают одним из важнейших институтов гражданского общества. Их особая роль состоит в том, что именно они в этом качестве первыми встречаются на жизненном пути молодого человека. В этом своем качестве они занимают промежуточное положение, являются школой гражданского общества. Будучи направленной на включение молодого человека в общество, молодежная политика в ее современном понимании предполагает активное участие самих молодых людей, их коллективное соучастие, развитие самодеятельности и самоорганизации. Эти цели как раз и реализуются в деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Именно через молодежное и детское движение оказалась реализована преемственность молодежной политики 80-х и 90-х гг. XX в. В этом процессе не последнюю роль сыграл мировой, прежде всего европейский опыт работы молодежных организаций. Но то, что в Европе создавалось десятилетиями, общественным объединениям России пришлось осваивать за 2–3 года. В начале 1990-х гг. новые организации возникали чаще всего на осколках комсомола или Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Несмотря на то, что к началу 90-х гг. XX в. Всесоюзная пионерская организация практически прекратила свою деятельность, ее преемник с 1990 г. – Союз пионерских организаций (Федерация детских организаций), объединяющий сотни пионерских организаций, функционирующих, кроме субъектов Российской Федерации, в некоторых государствах бывшего социалистического лагеря и ряде других стран, является на сегодняшний день самой массовой детской общественной организацией. Российский союз молодежи – правопреемник Коммунистического союза молодежи – является самой массовой молодежной общественной организацией страны.

К середине 90-х гг. XX в. главным мотивом объединения детей и молодежи в общероссийские и межрегиональные структуры были общие интересы или социально-политические взгляды. Современные общественные объединения можно рассмотреть как группы, представляющие различные слои общества, отличающиеся по уровню благосостояния, здоровья, месту жительства, национальной, профессиональной, образовательной, научной, трудовой принадлежности; как буфер между богатыми и бедными, средство эффективной поддержки обездоленных людей.

Большую роль для молодежного движения сыграло развитие деятельности международных молодежных организаций в России (скауты, «Falken», AIESEC, AIESTI, YMCA, YHA и др.). Так, современное скаутское движение России представлено рядом официально зарегистрированных общероссийских общественных организаций: «Национальная организация скаутского движения России» (представитель Всемирной организации скаутского движения в России), «Организация Российских Юных Разведчиков», «Русский Союз скаутов», «Ассоциация девочек-скаутов». Десятки организаций носят региональный статус (Сибирская ассоциация скаутов, союз «Московский скаут», «Московское братство православных скаутов» и т.д.). Хотя скаутинг ориентирован, прежде всего, на личность ребенка, разногласия между лидерами скаутских организаций препятствуют развитию этой воспитательной системы. По разным оценкам, в России сегодня от 10 до 100 тыс. скаутов. В России активно действуют детские и молодежные экологические организации («3еленые», «Молодые друзья природы», «Гринпис» и др.), выступающие за сохранение и защиту природных ресурсов и окружающей среды, за мир и взаимопонимание между народами.

В настоящее время наиболее трудная ситуация продолжает оставаться с общественными объединениями детей и подростков школьного возраста, особенно остро – в сельских районах и в профессиональных училищах. Попытки создания массовых внешкольных организаций, например, скаутских, пионерских, россомольских, димсистских также не увенчались успехом в силу отсутствия существенной финансовой поддержки государства (кадры, материальная база и т.п.). В современной России наибольшую активность проявляют объединения детей и молодежи, тяготеющие к определенной социальной среде и представляющие интересы отдельных групп: студентов, крестьянской молодежи, предпринимателей, строителей, юристов, социальных работников, педагогов и др.

Для общественного движения России приоритетной становится деятельность по защите прав и интересов детей и молодежи. Инициативная группа выполняет прежде всего функцию защиты. Она способствует демонстрации собственной силы, уверенности и желания власти человека с проецированием всего этого на другое существо. Систематизация научных материалов по проблеме развития функции защиты прав и свобод граждан со стороны инициативной группы позволила выделить три уровня этого развития, связанных с наличием/отсутствием и характером критики государства:

1. Отсутствие критики. Инициативы носят узко лично направленный характер: люди объединяются в группы, когда их личные интересы ущемлены (участники войн, жертвы терактов, экологических катастроф и др.) для защиты льгот и привилегий, предоставляемых государством. Такая инициативность не предполагает борьбы против неправомерных действий государства (отказ от войн, продуманная экологическая и социальная политика и др.), является непродуктивной для развития гражданского общества, но удобна для власти, поскольку позволяет контролировать деятельность инициативных групп, выстраивать отношения с ними по принципу «заказчик-подрядчик»: есть социальная проблема, которую нужно решить – есть исполнитель, который либо сам проявляет инициативу, либо его находят чиновники. Власть в лице ее чиновников нисходит до гражданского общества, демонстрируя его бессилие и неспособность быть равноправным участником диалога.

Подобные организации создаются для реализации естественных функций человека (социальной помощи нуждающимся, ритуально-символической причастности к делам государства, демонстрации лояльности к власти), а не ради достижения каких-то конкретных целей. Часто такие организации являются дочерними структурами государственных институтов. Ограничение имеющихся у власти ресурсов требует от подобных общественных объединений борьбы между собой, защиты своего места у государственной кормушки. На этом же уровне находятся общественные объединения, созданные «под грант» международных фондов или коммерческих структур. В своих анкетах руководители подобных организаций отмечают, что часто власть проявляет интерес к их деятельности, поскольку привлеченные средства позволяют исправить недостатки работы государственных институтов. В поле исследования попали и организации, созданные коммерческими структурами, получающими от этого определенные дивиденды от государства или отмывающими с их помощью финансовые средства, полученные незаконным путем. Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 26 мая 2004 г. так охарактеризовал подобные структуры: «В нашей стране существуют и конструктивно работают тысячи гражданских объединений и союзов. Но далеко не все они ориентированы на отстаивание реальных интересов людей. Для части этих организаций приоритетной стала другая задача, а именно – получение финансирования от влиятельных зарубежных и отечественных фондов. Для других – обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов. При этом острейшие проблемы страны и ее граждан остаются незамеченными».

2. Тактическая критика. Инициативы общественных объединений на этом уровне связаны с непосредственным столкновением с властью: жалобы, обращения, судебные процессы; они предполагают защиту локальных прав через изменение действующей нормативной правовой базы; оказание поддержки в защите прав другим людям. Инициативы такого рода неудобны для власти, поскольку выявляют имеющиеся в государственных институтах недостатки, недоработки, злоупотребления, ущемления прав и свобод, но эффективны для развития гражданского общества: с одной стороны, указывают на признание легитимности власти, приглашают власть к диалогу, с другой – предоставляют возможность сделать гласными свои позиции и мнения, добиться конкретных результатов.

3. Стратегическая критика. Инициативы этого уровня предполагают установление прозрачности режима властвования, способа и техники применения силы, равноправное, осознанное, активное и целенаправленное участие общественных институтов в разработке долгосрочных программ, законов, других нормативных актов, общественную экспертизу принимаемых решений, отказ от управляющих гражданским обществом структур, влияние на общественное мнение в России и за ее пределами, защиту общегражданских прав и свобод, отстаивание ценностей свободы, собственности, законности, гарантированных Основным законом. Подобные инициативы оказывают социальное, интеллектуальное, моральное и нравственное давление на принятие государственных решений. Гражданская зрелость власти проявляется в объяснении каждого своего шага обществу, общественным организациям как объединениям налогоплательщиков, на деньги которых она существует.

В большинстве анализируемых в ходе исследования инициативных группах отношения и общение регулируются установившимися законами, нормами, ценностными ориентациями, благодаря которым члены группы могут согласованно действовать. Движущими силами сплочения членов объединения выступают механизмы групповой интеграции: «заражение», подражание, внушение, убеждение, принуждение, доверие, подкуп, показное дружелюбие, насмешки, розыгрыши и др. Нередко объединению способствуют конформизм, мода, активная пропаганда в средствах массовой информации. Организационная культура позволяет единообразно интерпретировать как старые, так и новые события, происходящие в жизни. Члены организации ощущают себя единым целым, поскольку видят мир одинаково. На структуру группы влияет ее устойчивость, содержание деятельности, межличностные отношения, направленность, авторитет лидера, подготовленность к совместной деятельности, уровень организованности, сплоченности, конфликтности, типы общения, групповые интересы, потребности и нормы.

С позиций группы, эффективность общественной деятельности связана с:

отдельными представителями группы (например, улучшение умственного здоровья, чувство собственного достоинства, карьерный рост, повышение образовательного уровня, развитие гражданской ответственности, патриотизма и т.п.);

группой инициаторов в целом (например, социальная интеграция, развитие толерантности, взаимопонимания среди членов группы и т.п.);

социальным окружением группы и ее представителей (например, решение проблем занятости, безработицы, здоровья, чрезвычайных ситуаций, профилактики преступлений, изменение ситуации в семье или классе и т.п.).

В России с 1990 г. активно действуют добровольческие организации: «Детские и молодежные социальные инициативы», «Служба добровольного труда молодежи», «Ассоциация юных лидеров» и др. В 2000 г. создан Союз благотворительных организаций России. Ряд объединений ставит своей целью заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также подростках, совершивших антиобщественные поступки. Созданы также Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель», общественная организация «Дом адаптации детей-сирот и инвалидов», «Ассоциация молодежных инвалидных организаций», содействующие материальному обеспечению молодежи, вовлечению ее в общественную, культурную и хозяйственную жизнь, ускорению ее реабилитации. В России координатором добровольческой деятельности выступает Российский центр развития добровольчества. В стране активно действуют молодежные организации ведущих общероссийских политических партий: «Единая Россия», либерально-демократическая партия, коммунистическая партия, «Союз правых сил», «Яблоко» и др.

В настоящее время процесс перешел из стадии количественного развития в качественное. В 1992 г. был создан Национальный Совет молодежных и детских объединений России. Возникают зонтичные структуры – региональные Советы («круглые столы») молодежных и детских общественных объединений. Такие структуры существуют уже примерно в 30 регионах России. Старейший из них – Санкт-Петербургский «Круглый стол» молодежных и детских объединений, созданный в феврале 1993 г. Интересно отметить, что процесс создания координационных советов среди детско-молодежных объединений начался раньше и идет более интенсивно, чем среди других общественных объединений (социальных, экологических, культурных, женских и т.п.). Это соответствует международной практике развития общественных объединений детей и молодежи.

В отечественной практике принято разделение инициативных групп (особенно общественных организаций) на детские, молодежные и взрослые, что характерно для государственной структуры управления, которая отдает предпочтение легче управляемым моновозрастным структурам. Молодежные и детские общественные объединения выделены в действующем законодательстве России. В Федеральном законе Российской Федерации «Об общественных объединениях» в ст. 19 введены понятия молодежных и детских общественных объединений, устанавливается их отличие по допустимому возрасту учредителей, членов и участников. Если в целом учредителями, членами или участниками общественного объединения могут быть лица, достигшие 18 лет, то для молодежных объединений эта граница установлена в 14 лет, а для детских объединений – в 8 лет.

Это подтверждается и установленными правилами вхождения общественных структур в Федеральный и региональные реестры молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Классификация общественных объединений в этих реестрах основана на выделении только двух групп (детской и молодежной), и поэтому, например, у общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ), являющейся детско-молодежно-взрослым объединением, с самого начала функционирования Федерального реестра (1997 г.) возникли проблемы с принадлежностью к той или иной группе (1997–1998 гг. – детская, с 1999 г. – молодежная, с 2003 г. – детская).

На практике к молодежным объединениям относят нередко все общественные объединения, члены и участники программ которых – молодые люди. Таким образом, в их число попадают спортивные, экологические, туристические, музыкальные организации, объединенные так называемыми молодежными интересами и увлечениями своих участников. Объединения, работающие с детьми, но в которых дети не являются полноправными членами или участниками, не могут считаться детскими объединениями в соответствии с указанным законом, тем не менее, их нередко можно найти в списках детских общественных объединений. При этом по действующему законодательству руководить любым общественным объединением (в том числе и детским) могут только совершеннолетние граждане. Очевидно, что такие структуры не могут рассматриваться как самоуправляемые детские объединения. Особенно трудно принять решение, является ли общественное объединение молодежным или, соответственно, детским, когда речь идет о незарегистрированных объединениях, большинство из которых не имеют устава, предусмотренного законодательством учета членов и, следовательно, соблюдения необходимых процедур участия членов в управлении и принятии решений.

В последние годы ряд исследователей предприняли попытку обоснования новых наук, изучающих отношения людей в сфере общественной деятельности: педагогики детского движения, социокинетики, ювентологии и т.п. Эти концепции также основаны на моновозрастном подходе. Не ставя перед собой задачи полного критического научного анализа настоящих исследований, продемонстрируем результаты исследования: во всем мире проявляется отчетливая тенденция отказа от возрастных рамок – 76% из анализируемых программ реализуются разновозрастными группами. В проведенном контент-анализе 360 проектов, представленных инициативными группами и общественными объединениями Российской Федерации, данный показатель – 97%. Таким образом, реальные общественные группы разновозрастные. Выявленные тенденции процесса воспитания в общественной деятельности наглядно демонстрируют эффективность и результативность общественной деятельности в разновозрастных группах.

Даже если в инициативной группе (например, в уставе общественной организации) зафиксированы возрастные или иные ограничения членства, никто не запрещает взрослому добровольцу привлекать к своей общественной деятельности сына-школьника или дочь-студентку. Общественная организация, в которой членами являются и дети (с 8 лет), и подростки, и молодые люди, и взрослые (как добровольцы и как руководители), не может считать себя ни детской организацией, ни молодежной, ни взрослой. Подросток не захочет вступать в детскую организацию, студенту не будет интересна профессиональная ассоциация, взрослому трудно переосмыслить необходимость смены позиций с менторства на равноправие в детской или молодежной организации.

Разновозрастность общественно-ориентированных групп имеет психолого-педагогическое обоснование. Д.И. Фельдштейн отмечает, что детство – особое целостно представленное социальное явление, находящееся в сложных связях с миром, развивающийся общественно-значимый мир, главной целью которого является взросление – освоение, присвоение, реализация взрослости. Результаты анкетирования детей подтверждают, что главная причина, по которой дети объединяются в группы (как социальной, так и асоциальной направленности), – стремление стать взрослыми. Поэтому придумывание взрослыми искусственных детских организаций, включение в их название в качестве ключевого слова детская – яркий пример непродуктивного структурирования пространства между мирами взрослых и детей. Разновозрастность в социально инициативной деятельности – залог успешной социализации подрастающих поколений в нерегламентированных формах деятельности и общения.

Необходимость и естественность педагогического взаимодействия и сотрудничества разных возрастных групп в общественной деятельности были подтверждены результатами исследований классика советской психологии Л.С. Выготского, который дал определение зоны ближайшего развития ребенка: то, что человек сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он будет способен выполнять самостоятельно. Исследуя то, что человек способен сделать самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя то, что человек способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня.

Особенностью молодежной среды является также то, что большинство молодежных групп не оформляются официально и не регистрируются. Они подвижны и существуют нередко всего несколько дней или лет часто в форме сетей или неформальных клубов. Необходимость в официальной регистрации возникает обычно только при взаимоотношениях с властью или для получения грантов. Кроме того, сама регистрация и последующее содержание юридического лица (оплата расчетного счета, сдача отчетности и т.п.) требует расходов, средств на которые обычно у детских и молодежных объединений нет.

Таким образом, можно предположить, что конкретные молодежные и детские объединения в силу особенностей своего возникновения и структуры ресурсной базы будут занимать различное положение между государством, гражданским обществом и свободным рынком. Это будет проявляться в корпоративных ценностях (в том числе и понимании своего места в молодежной политике и отношении к проблемам детей и молодежи), организационной структуре и структуре управления, основных направлениях деятельности.

Способы возникновения зарегистрированных молодежных и детских объединений можно классифицировать следующим образом:

Объединения, возникшие на основе структурных подразделений ранее существовавших организаций, прежде всего городских и районных пионерских штабов, комсомола и профсоюзов. Они, как правило, частично сохранили собственность и кадровый потенциал, связи с бывшими активистами, методические подходы к формированию программ, поддерживают тесные взаимоотношения с региональной и местной властью.

Объединения, возникшие как подразделения международных, а в субъектах федерации – межрегиональных и общероссийских организаций и движений; к этой же категории можно отнести молодежные организации при партиях. Эти организации получили толчковые ресурсы от создавших их структур, они больше включены в межрегиональные сети с аналогичными организациями, чем с организациями и властями своего региона, чаще ориентируются на установление взаимовыгодного партнерства с бизнесом.

Новые детские и молодежные организации, объединяющие своих членов на основании общности интересов. Это инициативные молодежные объединения, созданные самими молодыми людьми и ориентирующиеся на поддержание неформальных отношений.

Объединения, создаваемые сверху более взрослыми людьми либо для работы с детьми и молодежью (из педагогических соображений, либо для вовлечения молодежи в качестве статистов или бойцов с дальнейшим их использованием для демонстрации успешности охвата организации или массовости сторонников той или иной идеи). Последнее, безусловно, является манипуляцией и использованием молодых людей, поэтому должно преследоваться по закону, который еще предстоит разработать. В сущности, это псевдо-общественные объединения.

По итогам суммирования результатов исследования феномена общественного объединения был сделан вывод о нем как об эффективном институте гражданского общества и поддержки социальных инициатив детей и молодежи. Один из аспектов рассмотрения – общественная организация как совокупность стержневой и целевых групп. Стержневую группу составляют члены организации, руководитель (лидер, педагог). Целевые группы составляют люди, на которых направлена деятельность организации и которые не принимают непосредственного участия в групповом взаимодействии, но участвуют в мероприятиях, организованных стержневой группой.

Процесс воспитания ребенка, молодого человека в стержневой или целевой группе имеет ряд особенностей. В стержневой группе, в которую ребенок, молодой человек добровольно приходит или создание которой он инициирует, ведущий компонент воспитания личностно-направленный, связанный с возможностями удовлетворения тех или иных личностных потребностей. У участников стержневой группы, оказывающих услуги (реализующих социальные инициативы) целевым группам, ведущий компонент воспитания общественно-направленный, связанный с постоянной готовностью сочувствовать, сопереживать, помочь бескорыстно. Эффективность процесса воспитания в общественной организации во многом определяется рассмотрением детей и молодых людей – участников целевых групп как потенциальных членов стержневой группы, а не потребителей услуг. Воспитание ориентируется на готовность молодых людей откликнуться и понять близких, на эмоциональную предрасположенность к делам и состояниям других людей. В этом случае общественная деятельность препятствует развитию пассивного (равнодушие, безынициативность) и активного (антигуманные поступки, притеснение слабых, проявление жестокости, зависти) негативизма в детско-молодежной среде.

Ведущие интересы стержневой группы – выражение «Я» своих членов и вербовка новых сторонников. Чтобы успешно развиваться, общественной организации необходимо противопоставлять себя другим объединениям, самоидентифицироваться, иметь отличительные характеристики: именно это мотивирует людей на выбор данного объединения. В ходе исследования было доказано, что общественная организация детей и молодежи является индикатором общественных проблем: ее появление, направленность деятельности указывают на педагогические и другие пробелы в системе образования, социальной защиты, молодежной политики.

Связующим элементом между стержневой и целевыми группами выступает социальное служение, способствующее развитию инициативной группы детей и молодежи как института гражданского общества, изменению функциональной наполненности уже существующих организаций в зависимости от требований гражданского общества и социальной ситуации. Данный подход позволил выявить пять субъектов общественной организации, это член организации; группа в целом; наставника / руководителя разновозрастного коллектива; поддерживающие организацию общественные и коммерческие структуры; поддерживающие организацию государственные структуры.

На основании четкого ежегодного фиксирования смены ведущих функций стержневой группы ДИМСИ по отношению к целевым группам (ориентация, нормативная функция, проектирование, бюрократизация, ресурсное обеспечение, стимулирование, признание достижений, обособление, законотворчество, систематизация) были выявлены и научно обоснованы 10 стадий развития общественной организации (инициативная, юридическая, программная, стандартизации, фандрайзинговая, стимулирующая, имиджевая, корпоративная, законодательно-инициативная, научно-обобщающая) (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Стадии развития общественной организации

(на примере общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы»)

№ п/п |

Стадия |

Цель |

Основная функция |

Ресурсы |

Признаки |

1 |

Инициа- тивная |

Оформле- ние идеи |

Ориентация |

Личные сред- ства участни- ков (членов инициативной группы) |

Наличие личностных потребностей в создании органи- зации. Самовыдвижение лидера (команды лидеров). Ресурсное обеспечение процесса создания организации, выделение помещения, других ресурсов. Финансовая поддержка проведения учредительной конференции. |

2 |

Юриди- ческая |

Юридиче- ское оформ- ление |

Нормативная |

Финансовая поддержка государствен- ных органов |

Принятие групповых ценностей (свода законов) организации, планирование деятельности. Восполнение недостающих знаний руководителями / лидерами организации. Поиск источников финансирования деятельности ор- ганизации. Спонсирование юридической регистрации. Информационная поддержка. |

3 |

Програм- мная |

Програм- мирование деятельно- сти |

Проектиро- вание |

Гранты зару- бежных фон- дов |

Инициирование, разработка проектов, поиск источников их финансирования. Комплектование инициативных структур. Разработка образовательных программ. Обучение членов организации проектированию и про- граммированию, проведение образовательных меро- приятий. Организационная поддержка программ и проектов организации. |

4 |

Стандар- тизации |

Увеличение количест- венных по- казателей |

Бюрократи- зация |

То же |

Четкое определение своего места и своей роли в орга- низации, фиксирование членства (на основании лич- ного устного или письменного заявления). Завышенная самооценка (оценка только с позитивной позиции), минимальный учет мнений со стороны. Завышение реальных количественных показателей. Придумывание новых должностей, наделение боль- шого количества членов особым статусом. |

№ п/п |

Стадия |

Цель |

Основная функция |

Ресурсы |

Признаки |

|

|

|

|

|

Инициирование создания новых структур (комиссии, комитеты, совет и т.п.) управления организацией; образовательных структур (школы, центры, клубы и т.п.). Акцентирование внимания на количественных пока- зателях деятельности (целевых группах). Поддержка проектов, направленных на целевые группы. Требования различных отчетов, справок и т.п. |

5 |

Фандрай- зинговая |

Создание системы устойчиво- го финан- сового раз- вития |

Ресурсное обеспечение |

Поддержка фондов и го- сударственные гранты |

Участие в регулярном обмене информации и анализе проблем, выяснение и акцентирование внимание на личных потребностях и профессиональной карьере. Определение сильных и слабых сторон организации как товара, продвигаемого на рынок. Упорядочение порядка сбора членских взносов. Обучение членов организации фандрайзингу. Активный поиск дополнительных источников финан- сирования, в том числе привлечение ресурсов регионов. Участие во всех подходящих конкурсах программ. Поддержка программ, частичное содержание наемно- го персонала (аппарата) |

6 |

Стимули- рующая |

Фиксация качествен- ных дости- жений как организации в целом, так и каждого ее члена |

Стимулиро- вание |

Многоканаль- ные источники финансирова- ния |

Приоритет индивидуального подхода; признание дос- тижений членов организации, поддержка чувства ус- пеха, оптимизма в отношении будущего. Адекватная самооценка достигнутых и планируемых результатов, внимание к оценкам сторонних участни- ков программ и проектов, журналистов, партнеров, коллег. Разработка системы стимулов, форм поощрения. Признание вклада организации и отдельных членов в решение социальных проблем, поощрение достижений (награждение). Поддержка программ, частичное содержание наемно- го персонала (аппарата) |

7 |

Имидже- вая |

Создание и пропаганда имиджа организа- ции |

Признание достижений |

То же |

Определение силы и привлекательности предложения о вступлении и членстве в организации. Создание собственной субкультуры, выражающейся в символах, ритуалах, атрибутах, традициях, униформе, общих мероприятий – всего, что работает на единый результат. Создание специфического микроклимата, фирменного стиля организации. Формирование четкого образа будущего (что произой- дет, если я стану членом, лидером, руководителем этой организации). Разработка имиджа в целом, а не отдельных частей, подразделений или результатов работы. Перевод желаемых характеристик организации в вер- бальную, визуальную и событийную формы. Популярность и высокая репутации организации в целом и ее лидеров. Организация – часть социально-политической системы. |

8 |

Корпора- тивная |

Вычленение и фиксиро- вание осо- бенностей организации в сравнении с другими |

Обособление |

– « – |

Осознанное чувство корпоративной принадлежности к организации. Сосуществование ощущений общности с членами своей организации и отчужденности от других орга- низаций. Идентификация личного морального кодекса с груп- повыми нормами и ценностями. Разработка системной идеологии развития организации. Оформление договорных отношений. Попытка использования потенциала организации в правозащитных или политических целях. Стремление регулировать деятельность организации в интересах власти. |

9 |

Законо- дательно- инициа- тивная |

Совершен- ствование норматив- ного пра- вового поля деятельности |

Законотвор- чество |

Превалирова- ние государ- ственной фи- нансовой под- держки |

Высокая активность в деятельности законодательных институтов, участие в парламентских слушаниях и законотворчестве. Интерес к законотворчеству, организационному упо- рядочению.

|

№ п/п |

Стадия |

Цель |

Основная функция |

Ресурсы |

Признаки |

|

|

|

|

|

Преобладание внутри организации вертикальных отношений. Выступление руководителя организации в роли поли- тического лидера. Сотрудничество с секторальными органами управле- ния (образование, социальная защита, молодежная политика). Организация межсекторного партнерства. Содействие изменению общественного мнения в от- ношении инициативности и активности детей и моло- дежи, закрепление позитивных эффектов. Привлечение лидеров к участию в общественных и государственных структурах. Рассмотрение лидеров организации как кадрового резерва государственных институтов. |

10 |

Научно- обобщаю- щая |

Обобщение достигнутых результатов на научном уровне |

Системати- зация |

Государствен- ные (закупки) |

Личностный и профессиональный карьерный рост. Признание достижений. Самореализация. Разработка стратегии поступательного развития орга- низации и подведение ее сильных сторон под потреб- ности стержневой и целевых групп. Создание безопасной, бесконфликтной, доверитель- ной атмосферы, здорового окружения. Налаживание потока достоверной информации, свободно развивающейся как по вертикали, так и по горизонтали. Максимальное усиление имеющихся положительных моментов. Участие актива организации в научных мероприятиях различного статуса. Поддержка выпуска научной, учебной и методической литературы, фиксирующей достижения организации и обеспечивающей профессиональную подготовку кад- ров для бюджетных социальных учреждений разной ведомственной подчиненности. |

Данная систематизация позволяет сделать следующие выводы:

Дружеские и родственные связи являются исходными при создании некоторых институтов гражданского общества, что приводит к преобладанию в период становления гражданского общества клановой общественной политики, когда отдельные общественные организации, политические партии и бизнес-структуры являются в основном институционализированными сетями друзей.

Чем старше общественная организация, тем больше вероятность ее превращения в подобие государственного учреждения. С течением времени федеральная (межрегиональная) структура организации приобретает облик государственной структуры, первичные структуры становятся зависимыми от центра, вертикальные связи – доминирующими. Предположительно, существует 10-летний интервал сосредоточения внимания общественной структуры на деятельности, связанной с прогрессивным развитием, после прохождения которого происходит смещение внимания в сторону деятельности, связанной с вхождением во власть, сращивание с властью. Это является одной из причин огосударствления пионерской, комсомольских организаций в СССР, Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, скаутских и некоторых других изначально общественных организаций.

Поступательное развитие общественной организации проявляется в закономерном, волнообразном чередовании внутренней (на себя) и внешней (на социальное окружение) направленностей ведущих функций стержневой группы (рис.3.1).

Внутренняя направленность Внешняя направленность

Ориентация Нормативная

Ориентация Нормативная

Проектирование С тандартизация

Р есурсное обеспечение Стимулирование

П ризнание достижений

Обособление

Систематизация

Законотворчество

Рис. 3.1. Направленность функций стержневой группы

В соответствии с этим происходит периодическое изменение количественного состава организации: усиление внимания педагогов-руководителей к внешней направленности наносит ущерб внутренним связям, что приводит к сокращению количества членов организации в эти периоды.

С течением времени доля государственных источников финансирования успешной общественной организации увеличивается и становится (или должна быть) преобладающей.

Педагог как руководитель играет важнейшую роль в огосударствлении общественной организации: неформальное движение завершает процесс развития полным подчинением лидеру, приобретая черты формальной организации. Педагог-руководитель играет решающую роль в текущей деятельности организации и становлении ее истории. Современные организации в России развиваются во многом благодаря имиджу лидера, именно он налаживает внешние контакты, поддерживает их. От того, вхож лидер во властные структуры или нет, зависит уровень государственной поддержки организации в целом.

Перспективными направлениями развития общероссийских общественных организаций детей и молодежи в современной России являются:

научное обобщение опыта, предполагающее разработку научной и идеологической платформы развития молодежных институтов гражданского общества, разноуровневой подготовки молодежных работников, сотрудников, лидеров общественных объединений, государственных и муниципальных служащих органов управления образованием, молодежной политикой;

законотворчество, способствующее созданию инициативных разновозрастных групп и межсекторных центров поддержки социальных инициатив на муниципальном (общинном) уровне, их программное научно-педагогическое обеспечение;

международная интеграция, предполагающая включение в международные проекты и программы, развитие международных контактов, активное использование Интернет-ресурсов, создание международного общественного движения в поддержку общественной деятельности детей и молодежи.

Взаимодействие общественных объединений с образовательными учреждениями является взаимообогащающим творческим процессом, при этом его развитие определяется выявленной закономерностью отношения структуры инициатора и объекта инициативы. Общественное объединение как институт гражданского общества пропагандирует ценности свободы и равенства; образовательное учреждение как институт государственной власти – законопослушания и подчинения. Именно поэтому во всем цивилизованном обществе некоммерческие организации рассматривают образовательные учреждения как поставщика добровольцев (детей и взрослых), но никак не влияют на образовательный процесс, находящийся под жестким государственным надзором.

Сращение детско-молодежных общественных объединений с образовательным учреждением – наследие советского периода. Результаты проведенного среди детей, молодежи и педагогов исследования (2003 г.) демонстрируют, что часто общественная организация ассоциируется со школьным самоуправлением (по сути – с обучением управлению школой как государственным институтом) или дополнительным образованием (кружками, клубами по интересам и т.п.).

Создание эффективных моделей взаимодействия образовательного учреждения и общественного объединения продиктовали необходимость ломки сложившихся стереотипов об общественной организации как придатке учебно-воспитательного процесса. Адаптация государственно-общественной системы поддержки социальных инициатив детей и молодежи в системе образования предполагает методическое оснащение всех ее технологических шагов. Опираясь на результаты анализа развития локальных общественных организаций «Детские и молодежные социальные инициативы», действующих на базе 100 общеобразовательных учреждений в 47 регионах Российской Федерации, в ходе диссертационного исследования было осуществлено выделение основных этапов модернизации взаимодействия общественных организаций и образовательных учреждений (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Модернизация взаимодействия общественных объединений и образовательных учреждений

№ п/п |

Этап модернизации |

Оснащение этапов модернизации |

|

Содержание |

Средства |

||

1 |

Распространительский. Распространение в образовательных учреждениях, органах управления образованием и молодежной политикой научной, учебной, методической, программной литературы, касающейся дея- тельности инициативных общественных организаций. |

Экспертиза данной литературы. Разработка инструкции для органов управления образованием, опреде- ляющей порядок получения, распро- странения и использования такой литературы. Предоставление возможности обще- ственным организациям лицензиро- вать и утверждать свои деятельност- ные программы для их рекомендации системе образования. |

Научная, учебная, методическая, про- граммная литература, рекламные букле- ты общественных организаций, входя- щих в федеральный и региональные реестры молодежных и детских общест- венных объединений, пользующихся государственной поддержкой. |

2 |

Оценочный. Оценка потребностей в создании на базе образовательного учреждения обще- ственного объединения. |

Изучение опыта государственно- общественной поддержки социальных инициатив детей и молодежи в мире, стране, регионе, конкретной местно- сти, учреждении; создание банка дан- ных о детях, педагогах, родителях – потенциальных участниках обществен- ной организации . |

Банк данных о членах коллектива обра- зовательного учреждения (в том числе родителей), имеющих нематериальные потребности, которые возможно удов- летворить участием в деятельности общественной организации. |

3 |

Профессионально-подготовительный. Пере- подготовка наиболее предрасположенных к новым формам поддержки инициативной деятельности педагогов по специальности «молодежная работа». |

Подготовка педагогических кадров для обучения новым формам под- держки социальных инициатив детей и молодежи. Разработка учебно-методического обеспечения данной подготовки. Внедрение специальности «молодеж- ная работа» в систему повышения квалификации работников образова- ния, вузовские программы. Создание института независимых об- щественных деятелей из числа педаго- гов, родителей, старшеклассников. |

Договоры с научными и образователь- ными учреждениями, общероссийскими организациями. Комплект научных, учебных, методиче- ских материалов по специальности «молодежная работа». Диагностические методики, контроль- ные вопросы и задания для оценки уровня подготовленности обществен- ных деятелей и молодежных работни- ков. |

|

|

Переподготовка педагогических кад- ров в соответствии с новыми требо- ваниями к поддержке социальных инициатив. Разработка системы стажировки пе- дагогов в общественных организаци- ях, пользующихся государственной поддержкой. Правовая подготовка сотрудников образовательных учреждений и орга- нов управления образованием и мо- лодежной политикой. Оценка в ходе обучения по специаль- ности «молодежная работа». |

|

4 |

Информационный. Формирование общест- венного мнения о необходимости создания общественной организации. |

Информирование общества об обще- ственной организации как высшей форме поддержки социальных ини- циатив населения. |

Комплект рекламных проспектов и буклетов, информация для СМИ и Ин- тернета. |

5 |

Внедренческий. Внедрение деятельностных (в противовес только образовательным) инициативных добровольческих программ, разработанных с учетом международного опыта и мировых тенденций развития общественных институтов. |

Разработка в образовательном учре- ждении проекта вхождения общест- венной организации в единое общест- венное пространство местности, ре- гиона, страны, мира. Разработка системы мероприятий, демонстрирующих потенциал совме- стной добровольческой деятельности детей, молодежи и взрослых. Ужесточение дисциплинарной ответ- ственности руководителей образова- тельных учреждений и органов управления образованием, препятст- вующих деятельности инициативных общественных организаций. |

Устав, проект развития общественной организации, программы деятельности. |

№ п/п |

Этап модернизации |

Оснащение этапов модернизации |

|

6 |

Ресурсный. Создание федеральных, регио- нальных и муниципальных центров под- держки социальных инициатив детей и мо- лодежи. |

Формирование структуры управления центром. Подбор штата сотрудников центра для реализации целей и задач общест- венных организаций, их ресурсного обеспечения. |

Положение о центре поддержки соци- альных инициатив детей и молодежи, штатное расписание, должностные ин- струкции. |

7 |

Поисковый. Поиск социальных партнеров на местном, региональном, российском, между- народном уровнях.

|

Установление связей и активных кон- тактов с государственными и общест- венными институтами в контексте со- циального партнерства. |

Договоры (соглашения) о сотрудниче- стве. |

8 |

Мониторинговый. Мониторинг эффективно- сти взаимодействия общественной организа- ции и образовательного учреждения. |

Мониторинг результатов поддержки социальных инициатив детей и моло- дежи. |

Критерии и показатели результативно- сти работы; график совместных заседа- ний педагогического, ученического, родительского советов с руководством (активом) общественной организации. |

Общественное объединение как эффективный институт гражданского общества обеспечивает образ-эталон, в основе которого лежат общечеловеческие ценности, а образовательное учреждение как государственная структура включает этот образ в систематическую учебно-воспитательную работу.

Это конкретизируется следующими этапами:

познание механизмов реализации социальной инициативы;

формирование образа-эталона;

самостоятельный анализ молодым человеком общественной ситуации, выявление личных проблем и потребностей, их общественная переориентация;

самостоятельная разработка проекта, повторяющего или развивающего созидательные традиции российского общества;

рефлексия.

Договорная система отношений между общественным объединением и образовательным учреждением, наличие протокола (договора) позволяют избежать недоразумений между сторонами, служат гарантией того, что со временем в школе, вузе, поселке, районе поддержка социальных инициатив не превратится в разовую акцию, а будет систематической, что все стороны рассматриваются как субъекты поддержки (нет потребителей, поставщиков услуг и клиентов), а следовательно, все имеют равные права и обязанности.

Проведенный контент-анализ содержания договоров между общественными объединениями и образовательными учреждениями позволил выделить обязательные составляющие этого документа:

общее описание рабочих обязанностей: кто, когда и как будет делать те или иные вещи;

ресурсы, которые предоставляет каждая из сторон;

организованное специальное обучение;

требуемые отчеты и сведения о продвижении идей;

процедуры запросов и ответов на просьбы о консультациях и технической помощи;

срок действия договора;

процедуры для внесения изменений в договор;

процедуры для прекращения действия договора;

финансовые обязательства.

В договоре должны быть четко определены области ответственности каждой из сторон. Часто бывает необходимо уточнить сферу компетенции по ряду таких вопросов, как отбор наставников, подбор добровольцев; разъяснение роли консультанта или представителя учебного заведения; определение круга учебных заданий, обычно применяющихся в общественной деятельности. Важно четко определить, что в общественном объединении все группы людей рассматриваются как участники инициативной деятельности, ассоциированные члены общественного объединения. Наставник общественного объединения чаще всего является сотрудником образовательного учреждения. Вопросы, возникающие в сфере этих взаимоотношений, включают требования учебного заведения к определению роли наставника; характер и объем консультаций, предоставляемых учебным заведением; вознаграждение и льготы за принятие на себя обязанностей лидера; полноправное участие наставника в органе управления учебного заведения.

Члены общественных объединений, действующих на базе школ, постоянно имеют дело со скрытыми и явными попытками использовать их в качестве источника бесплатной рабочей силы, например, для выполнения рутинной работы, не требующей профессиональной выучки. Важно закрепить права добровольца и его обязанности специальной инструкцией (правилами), подписанной руководителями учебного заведения и лидерами общественного объединения. Особое место в договоре должен занять вопрос взаимодействия органа самоуправления общественного объединения и органа школьного самоуправления. В современной практике эти два понятия размыты, что ведет к дискредитации общественной деятельности. В ходе исследования различия между самоуправлением в школе и в общественном объединении, созданном на базе школы, были продемонстрированы схематично (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Школьное самоуправление и самоуправление

в «школьной» общественной организации

Параметры сравнения |

Школьное самоуправление |

Самоуправление в «школьной» общественной организации |

Основная идея |

Управление образова- нием (школой) |

Управление молодежью |

Решаемые проблемы |

Успеваемость, дисцип- лина и др. проблемы школы |

Проблемы молодежи |

Воспитательные приоритеты |

Чувство долга, ответст- венность, уважение к праву и закону |

Инициативность, предприимчи- вость, противодействие насилию и несправедливости |

Характер взаи- модействия |

Вертикальный («коман- дир», «староста», «пре- зидент» и т.п.). |

Горизонтальный (лидер, друг, товарищ и т.п.) |

Типичные формы |

Игра в «государство» и «парламент» |

Общие сборы, коллегиаль- ность, общественное служение |

В грамотно организованном самоуправлении взрослые становятся старшими союзниками, авторитет которых признается. Поэтому создаваемые в стенах образовательного учреждения общественные объединения должны решать те несложные вопросы, которые соответствуют реальной детской, подростковой жизни, могут быть осилены ими самостоятельно и в которых будет социально закаляться личность. Ребенок должен видеть в общественной деятельности сосредоточение своих жизненных интересов. Необходимо показать особенность коллегиальности, горизонтального взаимодействия в таком разновозрастном коллективе в противовес школьному самоуправлению, где все основано на вертикальных связях (командир, староста, президент и т.п.). Именно государственная составляющая самоуправления позволяет воспитывать чувство долга, ответственность, уважение к праву и закону, тогда как общественная – инициативность, предприимчивость, противодействие насилию и несправедливости. Там, где есть общественная жизнь, имеет место потребность и возможность самоуправления. В противном случае самоуправление превращается в фикцию или игру.

Самоуправление должно быть мобильным, реализовываться в самых различных конкретных формах, связанных с особенностями социальной среды. В органе самоуправления каждый молодой человек должен приучаться к добросовестному выполнению четко определенной функции. Юность имеет свои собственные интересы и задачи, поэтому создание инициативных общественных объединений, где жизненные проблемы решаются коллегиально и участие в которых добровольно, – задача гораздо более важная, чем демократическое (государственное) самоуправление. Именно общественная организация является истинным средоточием жизни, а не местом подготовки к жизни.

Общественное объединение позволяет создать атмосферу, необходимую для эффективного обучения, основанную на взаимном доверии и уважении, где каждый представляет общие цели и считается главным участником инициативной деятельности. Дети и подростки, как правило, не имеют тех же самых потребностей развития лидерских качеств, что и взрослые. Одна из проблем лидерства в общественном объединении – в противоречии между ожиданиями взрослых, которые точно знают, каким юный лидер должен быть, какими качествами обладать, и реальной ситуацией, требующей того или иного лидерского подхода. Действительно, самые яркие примеры лидеров у взрослых – Ленин, Сталин, Мартин Лютер Кинг, Ганди. Но ни один из них не являлся лидером в молодом возрасте. Сознательно или нет, взрослые предполагают, что лидерство – кое-что, что каждый зарабатывает или во что превращается. Таким образом, для большинства взрослых (особенно в системе образования) молодые люди не могут быть лидерами в настоящем: они только готовятся стать лидерами. Кроме того, взрослые не желают оставлять свои собственные позиции власти и принятия решения. Власть принадлежит взрослому, молодежь ограничивается деловыми поручениями и обязанностями.

Самоуправление должно решать проблемы самой молодежи, позволяя личности расти и развиваться. Самоуправление в общественном объединении – управление молодежью, а не образованием. Поэтому все вопросы, связанные с сохранением и передачей опыта предыдущих поколений, организацией работы по усвоению знаний и обусловленной этим поддержкой дисциплины не должны быть предметом юношеского самоуправления: ни школьного, ни общественного. Проблема организации самоуправления детей и молодежи не заключается в определении способов и форм привлечения их к реализации своей социальной инициативы. Включение в состав руководящих органов общественного объединения молодых людей не является подлинным самоуправлением, поскольку предполагает формальное присутствие молодого человека (даже избранного) среди опытных и знающих людей. Заинтересованные новизной вначале дети скоро начинают тяготиться своим неиспользуемым правом управлять процессом. Не является продуктивным и копирование государственной системы управления (так называемая школа парламентаризма): на почве частых выборов и парламентских обсуждений мелких вопросов дети быстро остывают к подобным играм. У детей развивается стремление к прениям ради прений, желание далеко не лучших учеников одержать победу на выборах с помощью грязных технологий и т.п. Игра в государство или в парламентаризм приводит к вытеснению содержания формой, вследствие чего победа ради победы становится главным движущим импульсом.

Общественно значимая деятельность – это всегда необходимость изменить естественные личные целевые установки, ограничить свое внешнее «я» в пользу сверхличного. Служение обществу – долговременная цель, ограничивающая непосредственное увлечение более отдаленными интересами целого. Дети поступают так, а не иначе не потому, что это предписывает их индивидуальный долг, так поступают все, это как бы установлено природой. Выше авторитета взрослого, являющегося переходной ступенью между внешней силой, которой подчинен ребенок, и свободным подчинением внутреннему закону долга, стоит разум человека, подчинение авторитету должно быть оправдано разумом, свободно принимающим предписание авторитета. Умение делать все по предписанному не является целью воспитания, послушание – это всего лишь средство воспитания в человеке чувства долга, удовлетворяемого его свободным действием. Педагогически грамотно организованная общественная деятельность воспитывает в человеке способность отстаивать собственные права и свободы.

Общественно значимая деятельность должна быть организована так, чтобы воспитывать любовь к свободе. Но при этом детям, подчиняясь взрослому, необходимо учиться следовать велению долга. Любые правила поведения должны быть оправданы условиями совместной работы, тогда они будут понятны молодым людям в своих мотивах («это мною поставленная цель») и не вызовут естественного для молодости возмущения. Причем эти правила должны одинаково распространяться на всех участников общественно значимой деятельности: детей и взрослых. Признание взрослым своей ошибки в нарушении общих правил только укрепляет его авторитет. В деятельности общественного объединения должен господствовать дух права, где все имеют равные обязанности и неуклонно их соблюдают.

Договорные отношения между государственными и общественными институтами позволяют выстроить равноправные отношения, что, несомненно, послужит важным шагом развития системы государственно-общественной поддержки социальных инициатив детей и молодежи. Теоретико-педагогическое обоснование взаимодействия образовательного учреждения и общественной организации позволяет на гуманистических принципах развивать стратегию творческого сотрудничества всех участников образовательного процесса; заменить подход воздействия (долженствования и принуждения) системой поддержки, побуждения, предоставления равных возможностей в принятии решения; разработать алгоритм проектирования и комплекс формальных параметров для экспертизы инновационного образовательно-общественного процесса.

Итак, общественное объединение не может являться административно-бюрократической системой с четко определенными границами, иерархической подчиненностью и закрепленными полномочиями. Это функциональное объединение, структура которого должна определяться потребностями ее членов. Поэтому увеличение количества и спектра инициативных общественных объединений и научное обоснование направлений их развития особенно важны для социального воспитания.

3.2. Многообразие программ и проектов общественных объединений детей и молодежи (Е.А. Захарова, Л.Е. Никитина, Ю.В. Ромашина, С.В. Тетерский)

Анализ разделения проектов общественных объединений по географическому признаку подтвердил предположение о тенденции неравномерного распределения социально инициативных детей и молодежи по регионам России, связанной прежде всего с социально-экономическим развитием территорий: 33,3% проектов инициированы жителями Центрального федерального округа, 25% – Приволжского, 14% – Северо-Западного, 11% – Уральского, 8,3% – Южного, 5,5% – Сибирского, 2,7% – Дальневосточного федеральных округов (рис. 3.2).

Р ис.3.2.

Распределение проектов по регионам

Российской Федерации (в %)

ис.3.2.

Распределение проектов по регионам

Российской Федерации (в %)

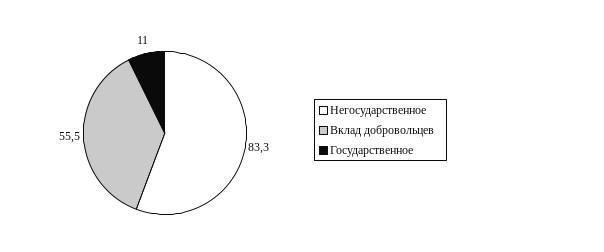

Анализ смет (бюджетов) проектов демонстрирует отчетливую тенденцию ориентации инициаторов на негосударственное финансирование (83,3% проектов предполагают финансирование со стороны Института «Открытое общество» или фонда Форда (фондов «Новые перспективы» и «Созидание» как его грантополучателей). В 55,5% проектов указан вклад самих добровольцев, в 11% проектов запланирована поддержка со стороны местных органов власти (рис. 3.3).

Р ис.

3.3. Финансирование проектов (в %)

ис.

3.3. Финансирование проектов (в %)

Полученные результаты демонстрируют приоритет коллективных форм инициативной деятельности (94,4%). По отношениям личности ко всем объектам (субъектам) социальные инициативы направлены на самого себя (2,7%), остальные – на других людей, общество, природу, государство.

По институциональному признаку выделяются семейные (5,5%), школьные (25%), внешкольные (41,6%), конфессиональные (0,55%), проявляемые в общественном объединении (69,4%) социальные инициативы.

По масштабности анализируемые проекты были структурированы следующим образом: глобальные (общемировые, например, сбор подписей, обращений, рекомендаций в ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ; добровольческое служение за границей, например, по линии Красного Креста и др.) – 0,55%; межнациональные (предполагающие взаимодействие людей и организаций из разных стран) – 1,4%; общероссийские (национальные) – 11%; межрегиональные – 5,5%; региональные – 5,5%; муниципальные – 55,5%; локальные (учрежденческие, внутри общественной организации и т.п.) – 36%.

В зависимости от места проявления или направленности на определенный тип поселения, социальные проекты относится к городскому (83,3%) или сельскому типам (16,7%) (рис. 3.4).

Р ис.3.4.

Распределение проектов по типам поселения

(в %)

ис.3.4.

Распределение проектов по типам поселения

(в %)

Для ребенка сельской местности социальные инициативы несут совершенно иное содержание, чем для жителя крупного индустриального центра. В сельской местности целевая конкретность социальной инициативы складывается из последовательности близких и понятных вещей и действий, например, огород и выращивание овощей, сад и заготовка варений, поле и изготовление тканей, лес и столярные работы и т.п. Отвечающие потребностям сельских школьников и наиболее продуктивными являются социальные проекты, направленные на подготовку грамотного владельца личного подсобного хозяйства, обучение самостоятельному и рентабельному его ведению, формирование внепредметных, социально значимых знаний и умений, позволяющих самостоятельно продолжать сельскохозяйственное образование, активно включаться в преобразование социально-экономической ситуации села. Система поддержки социальных инициатив сельских школьников, таким образом, ориентирует молодежь на сельский образ жизни, на активную преобразующую деятельность в сельском социуме.

Представленные для анализа инициативные проекты отличались по продолжительности. Большинство проектов (80,5%) оригинальны, разработаны под конкретный грантовый конкурс. Проекты по привлечению молодежи в России в подавляющем большинстве имеют характер периодического (от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год) участия молодежи в общественно полезной деятельности, в течение формально не определенного промежутка времени. Несколько более организованной формой обладают проекты, привлекающие молодежь к участию в экологических проектах и поисковых лагерях, а также проекты привлечения молодежи к работе на телефонах доверия и в юридических клиниках.

Все представленные проекты связаны с детьми и молодежью. В 75% проекты используется труд молодежи, в 69,4% – детей. Некоторые проекты требуют, чтобы добровольцы имели определенные навыки (2,7%). Из всех проектов 69,4% управляются общественными объединениями или инициативными группами, 22,2% – государственными структурами, 8,4% имеют «смешанное» управление. При этом 97,2% проектов, представленных общественными объединениями или инициативными группами, действуют на базе или при поддержке образовательных учреждений (в основном в школах или вузах).

В зависимости от различных направлений воспитательной работы инициативных групп проекты были классифицированы как: а) социально-экономического (69,5%), б) экологического (27,7%), в) социально-политического (2,7%), г) благотворительного (5,5%), д) культурного и информационного (41,5%) направлений (рис. 3.5).

Р ис.

3.5. Направления воспитательной работы

в проектах инициативных групп

ис.

3.5. Направления воспитательной работы

в проектах инициативных групп

В сельской местности прослеживается следующая направленность социальных проектов: социально-политическая (41,6%); экологическая (25%), социально-экономическая (11%), благотворительная (5,5%); культурная (22,2%) и информационная (2,7%).

Примеры экологических инициатив: уборка территории городского парка; посадка цветов, разбивка клумб, сада или деревьев; создание системы вторичной переработки материалов; шефство над лесным участком; уборка территории набережной; создание подобающей среды обитания для живой дикой природы; обучение оказанию первой медицинской помощи; сбор лекарственных трав и ягод; спортивные соревнования и конкурсы; совместное посещение спортивных мероприятий и секций; поддержка любительского клубного спортивного движения; организация соревнований «Кожаный мяч», «Чудо-шашки», «Детские старты», организация туристических слетов, «школ выживания»; проведение физкультминуток с дошкольниками, младшими школьниками и подростками; презентации для одноклассников на тему «Здоровая и полезная пища»; ярмарка здоровья в школе или в других учреждениях и др.

Примеры социально-экономических инициатив: организация лагерей добровольческого труда по восстановлению памятников архитектуры, экологической очистке территорий; расчистка дорожек от снега; посадка цветов; утепление оконных рам; проведение генеральной уборки и косметического ремонта; предоставление рабочих мест детям, подросткам и молодежи через создаваемые биржи труда и информационные банки данных; создание педагогических и строительных отрядов; организация молодежного строительства; разработка перспективных моделей электрических и активных колясок для инвалидов; поддержка молодежного предпринимательства; создание центров социальной адаптации инвалидов и «трудных» подростков и др.

Социально-политические инициативы: организация встреч с юристами, работниками коммунальных служб; создание специальных судов для несовершеннолетних; организация деловых игр «Выборы», участие в избирательных кампаниях и выборах; включение в работу общественных комиссий, комитетов, организаций, фондов; установка контакта с местными избирательными комиссиями; помощь в переписи населения; связь с местными органами власти с целью донесения до них идей по решению проблем молодежи; помощь в обслуживании избирательных участков, в распространении материалов о результатах голосования; походы по местам боевой и трудовой славы, «Вахты Памяти», поисковые экспедиции, летние оборонно-спортивные лагеря, патриотические слеты, военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок»; и др.

Благотворительные инициативы: акции милосердия, изучение исторического опыта, древних традиций; восстановление разрушенных церквей; ремонт помещений и техники общественно значимых объектов (библиотек, музеев, выставочных залов и т.п.); организация клуба служения; поддержка подростков и молодежи в местах заключения; и др.

Культурно-информационные инициативы: организация работы «Интернет-кафе»; журналистская работа; режиссерская и операторская работа (съемка, монтаж, звукооформление фильмов); кампания рассылки писем и извещений гражданам, факсовые атаки, непосредственная работа с населением и целевыми аудиториями; организация приемной и горячей линии, участие в специализированных коалициях, советах, справочниках, каталогах, сайтах и изданиях, членство в клубах и профильных организациях, работа в экспертных советах, публичные выступления, обращения, открытые письма, выпуск брошюр, бюллетеней, книг, докладов, отчетов и их рассылка, создание электронной новостной рассылки, распространение листовок с информацией и раздаточные материалы в свободном доступе, создание сайтов и обмен ссылками, листинг в Интернете, выпуск и размещение фирменной символики и др.

Последние террористические акции выдвинули на первый план инициативы детей и молодежи, связанные с формированием толерантности, противодействием терроризму, воспитанием в духе мира и взаимопонимания между народами, защитой прав детей и демократическим образованием.

Превалирование финансовой поддержки социальных проектов со стороны международных фондов, а не государства, как это принято в цивилизованном мире, указывает на слабость государственной социальной политики. Правительство должно быть заинтересовано в поощрении усилий, которые способствуют организации граждан на поддержку страны, ее людей и инфраструктур. Чем больше выражен демократический путь развития страны, чем выше производительность труда и сильнее экономическое развитие, тем большее количество ресурсов должно быть доступно для поддержки социальных инициатив и тем большее количество граждан смогут выбрать социально инициативную деятельность для выражения своих чувств (McBride A.M., Benitez C., Sherraden M. The Forms and Nature of Civic Service: a Global Assessment. Global Service Institute, Centre for Social Development, Washington University in St. Louis, 2003. 120 p. – Р. 12).

Только в 5 инициативных заявках (1,4%) указано, что проект реализуют молодые инвалиды. Это подтвердило заключение некоторых зарубежных исследователей о том, что реализация социальных инициатив недоступна для людей с низким доходом или имеющих физические отклонения. Среди анализируемых проектов всего в 8,3% предоставляются некоторые преимущества инициаторам. Тенденция частичной компенсации затраченных инициаторами усилий, оплаты руководителя, бухгалтера и других высококвалифицированных специалистов прослеживается во всем мире, но только не в России.

Представленные проекты наглядно демонстрируют огромный вклад добровольцев в развитие общества, тем более существенный, чем лучше подготовлены участники к исполнению взятых на себя обязательств, чем большую поддержку получают. При этом только в 2,7% проектов содержится требование специальной образовательной подготовки инициаторов. Несмотря на то, что все представленные проекты сосредоточены на детях и молодежи как главном резерве добровольчества, нуждающимися в обучении, наблюдении и сопровождении, большинство проектов (97%) не рассматривает проблему наставничества.

В России не просматриваются тенденции, связанные с развитием международного сотрудничества. При этом, проекты служения имеют тенденцию сосредотачиваться на выгодах для тех, кто участвует, они более специализированы, привлекают персонал, имеющий определенные знания или навыки, включая навыки владения иностранными языками. Международное сотрудничество сосредоточено на продвижении культурного понимания, объединении наций и культур. Оно позволяет изучать другие языки и культуры. Обменные программы позволяют воспитывать лидеров международного уровня. Некоторые межнациональные и международные программы служения возмещают персоналу затраты на путешествия и проживание, что позволяет предъявлять более строгие требования к подбору персонала.

В российских инициативных проектах меньше всего внимание сосредоточено на добровольцах (стержневой группе), большая ориентация на объекты воздействия (целевые группы) (97,2%), при том, что во всем цивилизованном мире ведущим в разработке проектов является определение стимулов, компенсации, вознаграждения, мероприятий признания стержневой группы.

Большинство российских проектов (83,3%) не содержит описания механизмов связи с общественностью и средствами массовой информации, хотя поддержка проектов со стороны средств массовой информации позволяет расширить доступ к реализуемым инициативам, улучшить качество работы добровольцев, увеличить положительные результаты для развития каждого, привлечь дополнительные ресурсы.

В проектах представлены разнообразные структуры и формы поддержки общественной деятельности детей и молодежи, специфические в каждом секторе:

общественный сектор – родственные, соседские, клановые, дружеские связи; конфессии, профессиональные союзы и профессиональные ассоциации, политические партии, средства массовой информации, общественные объединения;

коммерческий сектор – структуры «теневой» экономики, лобби промышленных групп, национальных и международных корпораций, банковские инвестиционные проекты и др.;

государственный сектор – государственный заказ, грантовые конкурсы, научно-исследовательские учреждения, федеральный и региональные реестры молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Поддержка общественных объединений детей и молодежи во многом связана с материально-финансовыми вложениями в инициативные проекты со стороны общественного, коммерческого или государственного секторов экономики. Если общественные структуры оказывают самое большое влияние на выдвижение и признание социальных инициатив (до 80% во все годы исследования), то государство и коммерческий сектор часто играют ведущую роль в финансировании их реализации (до 90% в 2003 г.). Результаты проведенного контент-анализа социальных проектов инициативных групп демонстрируют динамику усиления механизмов межсекторной поддержки социальных инициатив детей и молодежи в России с каждым годом в общей совокупности всех форм поддержки (с 5,5% в 1999 г. до 25% в 2003 г.).

Результаты исследования перспектив межсекторного взаимодействия, проведенное В.Н.Якимцом (Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство (государство – бизнес – некоммерческие организации). Учебно-методическое пособие. – М.: ГУУ, 2002. – 80 с.), демонстрируют, что (независимо от региона и профиля общественного объединения) сотрудники общественных объединений оценивают позитивно взаимодействие своих инициативных групп с областной или городской администрацией (от 50% до 70%), слабые оценки давались взаимодействию с представительными органами власти и бизнес-структурами; самые высокие – взаимодействию со СМИ (от 70 до 100%). Со стороны органов представительной и исполнительной власти общественные организации воспринимаются как реально существующая сила (от 80 до 100% опрошенных). Тем не менее представители общественных объединений не привлекаются к принятию решений по формированию бюджетов районного и городского уровня; так как они не очень хорошо знакомы с перспективными инновационными механизмами взаимодействия.