- •Введение

- •§1 Электрический ток в газе

- •§2. Электродные эффекты (приэлектродные процессы). 13

- •§2. Электродные эффекты (приэлектродные процессы).

- •§3. Несамостоятельные газовые разряды.

- •§4. Пробой

- •§5. Критерий Таунсенда

- •§6 Исковый разряд.

- •§6 Коронный разряд

- •§7. Классификация электрических разрядов.

- •§7 Тлеющий разряд при высоком давлении.

- •§8 Структура электрической дуги(1999г.) Структура дуги и распределение потенциала.

- •§8 Вольт-амперная характеристика электродуговых плазматронов.

- •§8. Условия непрерывного горения дуги в плазматронах.

- •§9 Плазмотроны

- •Принцип работы вче-плазмотрона

- •Источники питания высокочастотных плазмотронов

§8. Условия непрерывного горения дуги в плазматронах.

Непрерывное горение электрической дуги в плазматроне осуществляется с помощью специального оборудования, называемой плазменной установкой. В зависимости от решаемых технологических или других задач плазменная установка должна обеспечивать получение плазменного потока с заданными параметрами.

В комплект плазменной установки любого назначения входят: 1) плазматрон – основной рабочий инструмент технологического процесса; 2) источник питания плазматрона электрической энергией с системами регулирования режима, контроля и управления установкой; 3) системы подачи газов в плазматрон и различных материалов в рабочую зону; 4) системы охлаждения плазмотрона и источника питания.

Основное требование к плазменным установкам состоит в том, что технологический процесс с применением плазменного оборудования должен иметь явные преимущества по сравнению с существующими технологическими процессами для той же цели.

Плазматрон как основной рабочий инструмент выбирается в зависимости от вида технологического процесса. Непрерывное горение дуги в плазматроне обеспечивается с помощью электрической цепи, содержащей источник тока. В ней электрическая дуга является нагрузкой с переменным напряжением, т.е. потребителем электрической энергии. Источник и электрическая дуга совместно образуют одну систему и устойчивое горение дуги зависит от согласованности параметров источника питания и потребителя, т.е. плазматрона.

Принципиально условия устойчивости горения дуги в плазматроне могут быть сформулированы следующим образом. Допустим, что в результате каких-то причин установившийся режим уже устойчиво горящей дуги нарушен. Обозначим силу тока установившегося режима через I0, а величину малого изменения тока через ∆I0. Тогда I= I0 ± ∆I0. После изменения величины тока дуги выясним условия, при которых с течением времени ∆I0 стремится к нулю, т.е. дуга возвращается к начальному состоянию. Такой режим горения дуги в плазматроне называется устойчивым.

Источники питания плазматронов постоянного тока весьма разнообразны по своим параметрам и характеристикам. На ранней стадии развития плазменной техники применяли стандартные источники постоянного тока, например источник питания для электродуговой сварки, отдельные выпрямительные блоки сильноточных агрегатов и др., однако особенности горения дугового разряда в плазматроне потребовали создания специальных источников электрической энергией. В настоящее время такие источники серийно выпускаются промышленностью.

Теоретическое исследование условий устойчивой работы системы, состояний из источника постоянного тока и электрической дуги, показывает, что для обеспечения устойчивого горения дугового разряда в плазматроне источник питания должен иметь падающие вольт-амперные характеристики. Так как в плазматронах с самоустанавливающейся дугой всегда реализуются падающие вольт-амперные характеристики, то наилучшей характеристикой источника тока является круто падающая (штыковая) вольт-амперная характеристика. При этом всегда обеспечивается неизменность режима по току, даже при колебаниях длины дуги в плазматроне.

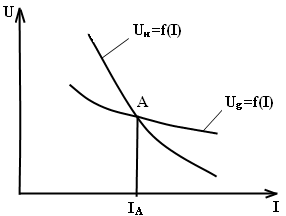

Рассмотрим работу системы источника питания – электрическая дуга для случая, когда вольт-амперная характеристика источника (Uи=f(I)) падает более круто, чем соответствующая характеристика дуги (Ug=f(I)) .На рис.1 показаны графики таких характеристик.

Рис.1

Равенство Ug и Uи. Из рис.1 видно, что это условие удовлетворяется в точке пересечения характеристик, т.е. в точке А возможно устойчивое горение дуги при токе IA.В процессе горения дуги возможны значительные флуктуации тока, например обусловленные с механизмом шунтирования.

Они вызывают соответствующие изменения параметров электрической цепи, в том числе и источника питания. Предположим, что сила тока случайно отклонилась от IA в сторону увеличения, т.е ∆I > 0.Это обуславливает изменения Ug и Uи соответственно на ∆Ug и Uи. Поэтому напряжение источника становится меньше необходимого для горения дуги значения, источник оказывается не в состоянии поддерживать силу тока (IA+∆I), т.е. большую, чем IA. В результате сила тока в электрической цепи уменьшается до значения IA. При уменьшении силы тока менее IA требуется напряжение для горения дуги (UA+∆Ug) становится меньше напряжения источника (UA+∆Uи). В этом случае, как видно из рис.1, ∆Uи>∆Ug. В электрической цепи создается избыток напряжения (∆Uи−∆Ug) и сила тока возрастает до значения IA, т.е. дуга возвращается к начальному состоянию. Таким образом, устойчивое горение дуги реализуется при значении тока IA, а состояние, соответствующее точке А, является устойчивым.

В случае применения источника питания дуги электрической энергией с жесткой или слабо падающей вольт-амперной характеристикой, например, когда в качестве источника используется выпрямитель трехфазного переменного напряжения тока, устойчивое горение дуги можно достичь путем использования плазматрона с восходящей вольт-амперной характеристикой. При условии, когда графики характеристик источника тока и дуги пересекаются таким же образом, как это показано на рис.1. Однако создание плазматронов с восходящей характеристикой является сложной технической задачей, до сих пор не решенной в промышленном масштабе, т.е. применяемые в настоящее время электродуговые плазматроны имеют падающие вольт-амперные характеристики. Поэтому устойчивые горение дуги практически обеспечивается путем введения в электрическую цепь плазматрона дополнительного сопротивления, называемого балластным сопротивлением. В качестве такого сопротивления обычно применяются водяные реостаты. По конструкции балластный реостат представляет собой сосуд в виде труба в трубе. Наружная труба с дном является корпусом реостата. Корпус и внутренняя труба электрически изолированы друг от друга. Роль электродов выполняет (катод и анод) и образует разрыв электрической цепи, который заполняется слабым водным раствором солей (например, Na Cl) до определенного уровня. Внутренний электрод может перемещаться в осевом направлении относительного корпуса. При этом изменяется глубина погружения электрода в раствор и это влечет за собой соответствующее изменение активного сопротивления реостата.

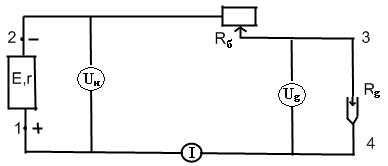

Электрическая цепь с балластным реостатом (рис.2) является наиболее простой и универсальной системой питания плазмотронов с падающей вольт-амперной характеристикой. Она позволяет изменять электрические и технологические параметры плазмотронов в широком диапазоне значений путем изменения сопротивления реостата. В простейшем случае такая цепь содержит источник постоянного тока, балластный реостат и плазмотрон с падающей вольт-амперной характеристикой.

Закон

Ома для этой цепи (рис.2) записывается в

виде:

Рис.2

Где ε, r − электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника; Rg и Rб − сопротивление электрической дуги и реостата.

Закон Ома может быть представлен в более удобном для анализа виде

ε – rI = IRg+IRб,

Где (ε – rI) − напряжение на клеммах источника тока Uи ; IRg − напряжение горения электрической дуги; Ug, IRб − падения напряжения на балластном реостате Uб .

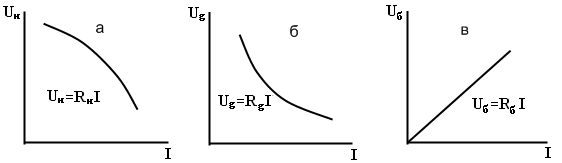

Типичные зависимости Uи, Ug и Uб от силы тока приведены на рис.3

Рис.3

Приведенные

зависимости представляют собой законы

Ома для отдельных участков электрической

цепи, показанной на рис.2 участок цепи

1−2 это источник тока, где сосредоточены

э. д. с. и внутреннее сопротивление

источника. Сила тока на этом участке

согласно закону Ома определяется

уравнением:

Из этого уравнения следует

Uи = ε − rI.

Э.д.с. источника питания не зависит от силы тока, следовательно зависимость Uи = f(I) должна быть линейный выпрямитель трехфазного переменного тока, зависимость Uи = f(I) является в виде следующего уравнения:

Uи = ε – rI2.

Таким образом, вольт-амперная характеристика источника тока (рис.3а) имеет нелинейно слабо падающий характер.

На участке 2 − 3 электрической цепи (рис.3в) установлен балластный реостат, который служит для регулирования тока в цепи, а следовательно, и тока дуги в плазматроне.

На участке 3− 4 электрической цепи расположен плазмотрон с падающей вольт-амперной характеристикой.

Плазматрон и балластный реостат соединены последовательно. Они в нем являются потребителями электрической энергии источника питания. Поэтому при работе плазматрона часть напряжения источника тока падает на дуге, а остальная часть напряжения – на балластном цепи будет U=Ug+Uб, и оно должно быть равно приложенному внешнему напряжению источника питания т.е. Uи=U.

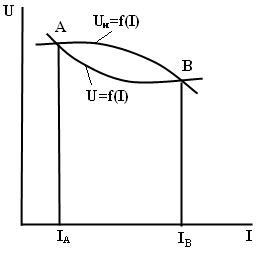

На рис.4 построены графики зависимости Ug=f(I) и Uб=f(I). Из рис.4 следует, что условно устойчивости удовлетворяют точки А и В, соответствующие значениям тока дуги IА и IВ.

Рис.4

Рассмотрим состояние системы, состоящей из источника тока, плазматрона и реостата, соответствующее точке А. В процессе горения дуги возможны флуктуации тока, обусловленные, например, явлением шунтирования. Так, при уменьшении силы тока менее IА напряжение источника питания Uи становится меньше напряжения U, необходимого для устойчивого горения дуги. Это приводит к дальнейшему снижению тока вплоть до полного прекращения дуги. При случайном увеличении силы тока более IА, требуемое для горения дуги напряжение убывает, поэтому в электрической цепи создается избыток напряжения. За счет этого избыточного напряжения силы тока продолжает расти до значения Iв, соответствующего точке В. При дальнейшем увеличении тока напряжение Uи для поддержания этого роста станет недостаточным и ток уменьшится до значения Iв . В случае уменьшения тока возникает избыток напряжения и ток восстанавливается до значения Iв таким образом, непрерывное горение дуги реализуется при значении силы тока Iв, а состояние, соответствующее точке А, является неустойчивым.

Недостатком рассмотренный системы питания плазматронов является то, что на балластном реостате теряется значительная (от23 до 42%) часть мощности источника тока, следовательно, снижается к.п.д. плазменной установки, что не всегда приемлемо по экономическим показателям. Поэтому для питания плазматронов конкретного технологического назначения, например плазменная резка, сварка и др., преимущественное применение получили источники постоянного тока с круто падающими вольт-амперными характеристиками. Они представляют собой выпрямители, собранные на тиристорах, с регулируемым углом открывания тиристоров относительно начала синусоиды напряжения. Тиристоры одновременно выполняют функции выпрямления и регулирования силы тока, а при введении обратных связей формируют необходимые вольт-амперные характеристики источника питания.