- •Введение

- •1.1.2. Долговременные изменения климата

- •1.1.3. Ландшафты

- •1.2. Особенности геологического строения

- •1.3. Гидрогеологические условия

- •1.4. Гидрография

- •1.5. Исторический очерк антропогенной трансформации природных комплексов района исследований

- •Глава 2 методы исследований

- •2.1. Гидрохимия

- •2.2. Донные отложения

- •2.3. Методы определения концентрации редких и рассеянных элементов

- •2.4. Фитопланктон

- •2.5. Зоопланктон

- •2.6. Зообентос

- •2.7. Диатомовый анализ

- •3.1. Потоки элементов в составе карьерных и рудничных вод

- •3.2. Аэротехногенные потоки

- •3.3. Вынос элементов от массивов отвальных пород подземным и поверхностным стоком

- •3.4. Содержание редких металлов в апатитонефелиновых рудах Хибинского горного массива

- •3.4.1. Общие геохимические и экологические особенности редких металлов

- •3.4.2. Рассеянные щелочные элементы (Li, Rb, Cs)

- •3.4.3. Редкие элементы группы бериллия и галлия (Ga, Ba, Be)

- •3.4.4. Редкоземельные элементы(y, Sc)

- •3.4.5. Ванадий

- •3.4.6. Титан

- •Глава 4 миграция загрязняющих веществ в поверхностных водах с участков горных разработок

- •4.1. Основные факторы, определяющие миграцию химических элементов в поверхностных водах

- •4.2. Формирование основного химического состава поверхностных вод района исследований

- •4.2.1. Система р.Вуоннемйок

- •4.2.2. Система р.Большая Белая

- •4.2.5. Распределение металлов в составе взвешенных частиц

- •4.3. Особенности миграции редких и щелочноземельных элементов в природных средах

- •4.3.1. Динамика редких металлов в поверхностных водах

- •4.3.2. Сезонная динамика редких металлов в природных водах

- •4.3.3. Формы миграции редких металлов

- •4.3.4. Вертикальное распределение и формы редких элементов в озерах

- •Литература

- •Приложения

1.4. Гидрография

Хибинский горный массив характеризуется наличием большого количества рек, ручьев, озер и болот, что обусловлено высоким количеством осадков при сравнительно малом испарении. Вследствие сильно расчлененного гористого рельефа гидрография Хибинского массива и Прихибинской низменности представлена довольно густой сетью рек, ручьев и рядом крупных и мелких озер. Густота речной сети составляет 2.3 км/км2 (Болотов, 1955). Длина главных рек и площадь их водосборных бассейнов ограничены небольшими размерами горного массива. Речные системы обладают ступенчатым профилем, а речные долины, как правило, прямолинейны. Истоками рек являются цирковые и перевальные озера или места слияния ручьев у подножья склонов. Средние скорости их течения 0.4-0.6 м/с, в периоды половодья - до 2 м/с. Ширина рек при выходе из массива достигает 20 м при глубине 1-2 м и наклоне русла 0.5-1 (Природные условия.., 1986).

Речная сеть Хибин характеризуется постоянным и сезонным режимами стока. Все главные реки являются постоянными, а их притоки сезонными, зимний сток в них отсутствует. Наибольшая часть стока рек Хибинского горного массива приходится на весенний снеговой сток (70-80%), на долю дождевого и грунтового питания - 10-15%. Деятельность рек в Хибинах выражается в сносе гравийно-песчаного материала, который откладывается на пологих участках, образует внутренние дельты в межпорожных понижениях. Хибинские реки характеризуются малой мутностью даже в период половодья.

Озерные экосистемы в Хибинах весьма многочисленны. Множество озер имеют ледниковое происхождение и подпружены моренами. Режим озер определяется режимом питающих их рек. Высота подъема уровня постоянных озер в период половодья может составлять 0.4-0.7 м, летом их уровень медленно понижается. Термический режим озер также определяется температурой воды питающих рек. Продолжительность ледостава составляет 200-250 дней, толщина льда к концу зимы может составлять 50-120 см. В зимний период происходит понижение уровня озер, когда сток из них продолжается, а приток падает в результате истощения запасов воды в питающих бассейнах (Природные условия.., 1986; Максимова, 1999). Некоторые мелкие водоемы, например оз.Сентесъявр, мелеют полностью, покрывавший их в начале зимы лед садится на дно. Климатические условия в регионе обусловливают олиготрофный характер водной среды: перманганатная окисляемость от 2.2 до 15.2 мгл-1, бихроматная - 6.0-28.2 мгл-1, содержание фосфатов от 0 до 0.1 мгл-1, нитратов от 0 до 0.5 мгл-1 (Драбкова, 1981). В малых горных озерах, располагающихся в тундровой и лесотундровой зонах, преобладает аллохтонное органическое вещество. Щелочной состав пород Хибинского горного массива определяет качество формирования вод на водосборе (Арманд, 1960).

Крупнейшими водоемами на исследуемой территории являются озера Имандра и Умбозеро. Площадь водного зеркала Умбозера составляет 313 км2, длина - 47 км, наибольшая ширина - 16 км. По максимальной глубине Умбозеро стоит в ряду наиболее глубоких озер европейской части России. В озеро Умбозеро впадает р.Вуоннемйок с притоками - р.Умболка и руч.Буровым. В нижнем течении р.Вуоннемйок проходит через систему проточных озер Китчепахк и Китчеявр. Водосбор р.Вуоннемйок в нижнем течении представляет собой заболоченную равнину (рис.1.3).

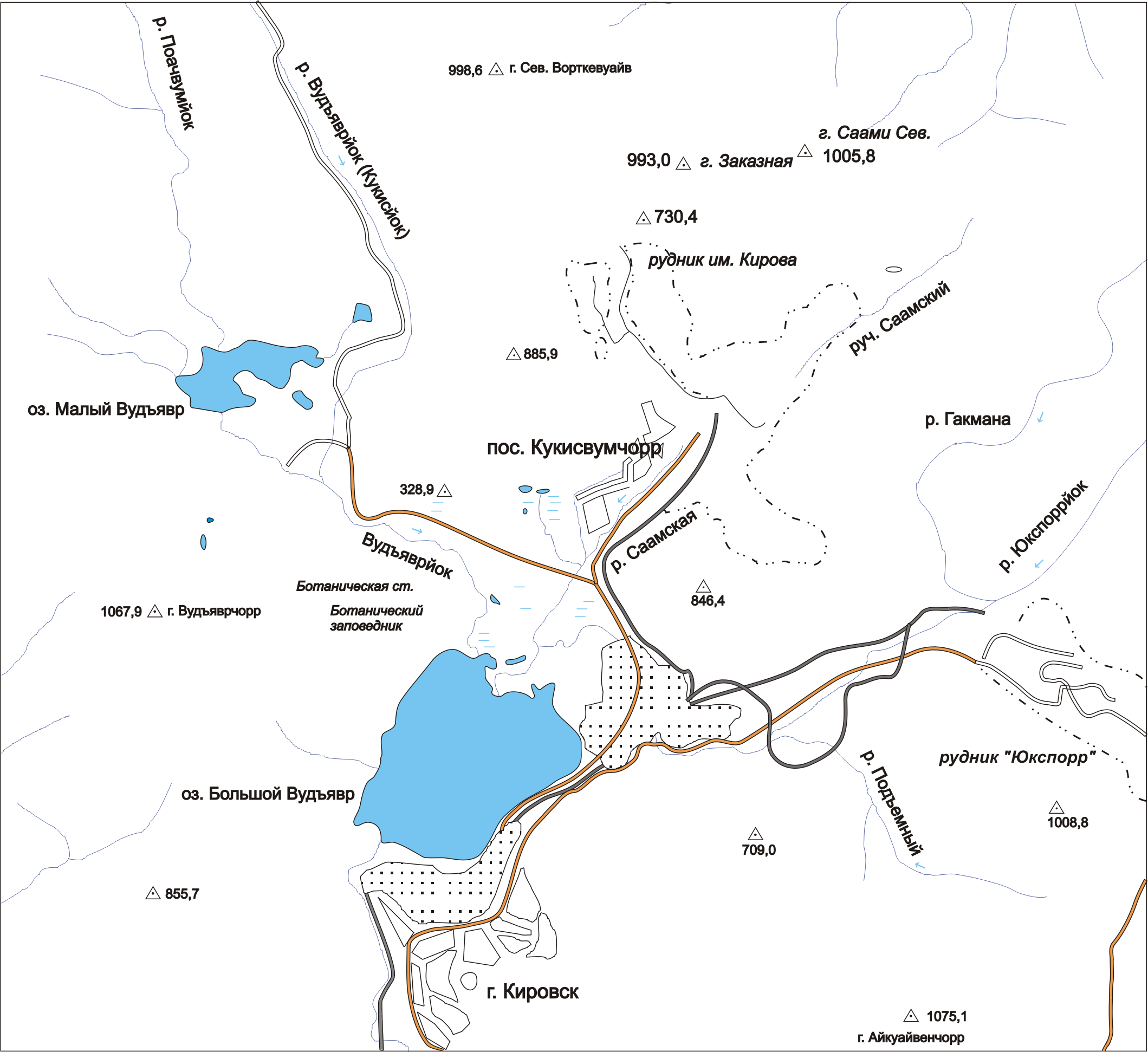

Бассейн р.Б.Белой является относительно хорошо изученным регионом Хибинского горного массива. Озерно-речная система р.Б.Белая включает следующие водоемы: озера Длинное (в качестве истока), Купальное, Малый и Большой Вудъявр. Ландшафты водосборного бассейна озерно-речной системы Б.Белой представлены на рис.1.4.

Долины рек Вуоннемйок, Юкспоррйок и Вудъяврйок, а также их притоков начинаются на отметках 600-750 м и с большим уклоном опускаются к приозерным низменностям озер Умбозеро и Б.Вудъявр. Долины рек приурочены к трогам, заложенным в межгорных понижениях по зонам крупных радиальных и концентрических нарушений. Троги в верховьях чаще всего круто замыкаются под перевалами. Ширина их в верховьях составляет всего несколько метров. При выходе к приозерным низменностям ширина долин всех вышеуказанных рек превышает 1.5 км. Бортами долин являются крутые склоны гор высотой до 500-800 м (относительные превышения). В верховьях речная сеть представлена временными водопритоками с крупнозернистым песчаным, галечным и валунным материалом в русле. Ширина рек в верховьях составляет 6-10 м, в среднем течении до 15 м, скорости течения в паводок достигают 2- 3 м/с, в межень до 0.8-1.0 м/с. В пределах Хибинского горного массива все реки имеют горный характер (Полторанченко, 1986; Максимова, 1999).

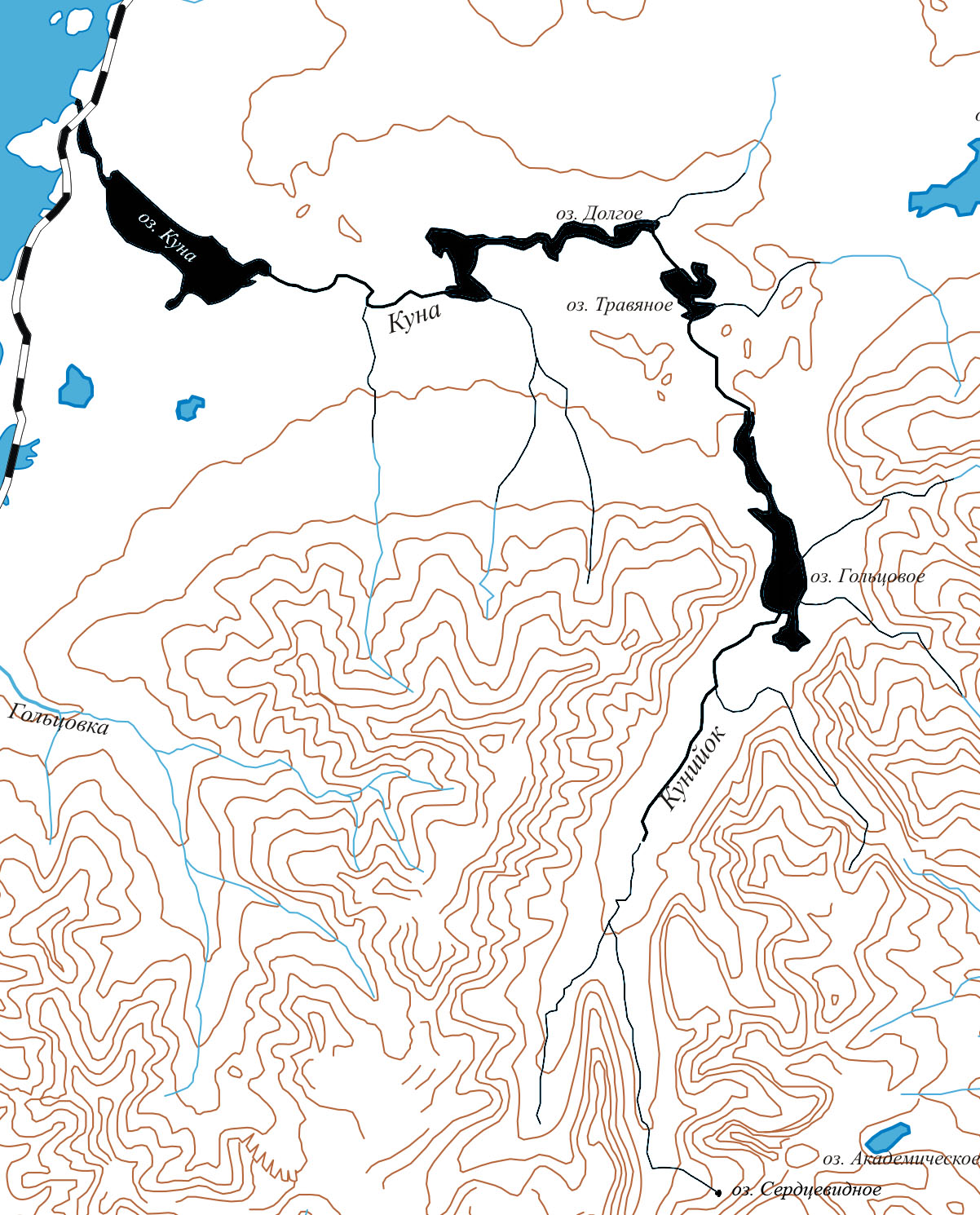

Рис.1.3. Бассейн р.Вуоннемйок

На приозерной низменности оз.Умбозеро течение р.Вуоннемйок становится существенно медленнее, скорость течения воды составляет 0.1- 0.5 м/с. Глубина реки составляет 0.7-2 м, реже до 3-4 м, ширина русла в нижнем течении достигает 25 м. Значительная часть водосбора нижнего течения реки заболочена.

Снижение скоростей течения рек Вудъяврйок, Саамская и Юкспоррйок наблюдается в приозерной низменности оз.Б.Вудъявр. Скорости течения этих рек колеблются в пределах 0.3-0.7 м/с (Максимова, 1999). Глубины рек Вудъяврйок, Саамская и Юкспоррйок составляют 0.5-1.0 м, реже до 2-3 м, ширина русла до 15 м, высота берегов 0.5-0.7 м.

Рис.1.4. Бассейн озерно-речной системы р.Б.Белая

Питание рек и озер района в течение года смешанное (снеговое, дождевое и грунтовое), причем в отдельные сезоны наблюдается различное сочетание видов питания. Наибольших величин сток достигает в весеннее половодье при интенсивном снеготаянии и одновременных ливневых осадках. Зимой реки питание рек происходит главным образом за счет подземного стока.

Наибольшие уровни на озерах и расходы на реках наблюдаются в весеннее половодье. Начинается оно обычно с таяния водно-ледниковых отложений во второй половине мая и заканчивается в первой или второй половине июня. Амплитуды колебания уровня воды на реках обычно незначительны, так как русла рек в верхнем и среднем течении имеют большие уклоны. Подъем уровней не превосходит обычно 1.5 м (Полторанченко, 1986; Максимова, 1999). Летняя межень на реках выражена слабо. Обычно она неустойчива и осложнена дождевыми паводками с амплитудами до 0.4-0.6 м. Со второй половины августа начинается осенний подъем уровней. Осенний паводок на реках происходит обычно в сентябре, высота его не более 0.8 м.

Начиная с октября, когда температура воздуха опускается ниже 0оС и поверхностные водотоки и водоемы переходят на грунтовое питание, вплоть до конца апреля - начала мая, наблюдается зимняя межень, осложняемая заторно-засорными явлениями. Озера Умбозеро, Большой и Малый Вудъявр замерзают в середине ноября и окончательно освобождаются ото льда во второй декаде июня. Наибольшей толщины лед достигает в апреле (до 105 см, в большинстве же не превышает 80-90 см).

В целом водные условия бассейнов озер Умбозеро, Большой и Малый Вудъявр отмечаются высокими показателями стока и неустойчивым, сезонно изменяющимся режимом поверхностных вод.

В наших исследованиях основное внимание было уделено водным системам рек Б.Белая (см. рис.1.4) и Куна (рис.1.5). Основные характеристики этих рек приведены в табл.1.1.

Таблица 1.1

Основные характеристики рек Большая Белая и Куна

Река |

Длина, км |

Уклон, % |

Площадь водосбора, км2 |

Средняя высота, м |

Б.Белая |

20 |

16.5 |

227 |

500 |

Куна |

39 |

16.5 |

341 |

430 |

Некоторые фоновые гидрохимические характеристики по архивным и литературным данным предшествующих исследований водоемов Кольского полуострова, обобщены в табл.1.2 (Материалы.., 1940; Ресурсы.., 1970; Большие озера.., 1975, Чижиков, Моисеенко, 1975; Моисеенко, Яковлев, 1990). Природное содержание микроэлементов в водной среде настоящее время трудно восстановить. Поэтому в качестве условно-фоновых концентраций для Ni, Cu, Sr и Al можно принять усредненные концентрации в отдаленных от промышленных узлов водоемах Кольского полуострова (Моисеенко и др., 1996).

Таблица 1.2

Гидрохимические показатели, отражающие природное состояние водоемов Кольского полуострова

Показатель |

Значение |

Показатель |

Значение |

рН |

6.4-7.2 |

Окисляемость бихроматная, мгОл-1 |

9-12 |

Са2+, мгл-1 |

1.6-4.0 |

Нитраты, мгл-1 |

0-0.035 |

Mg2+, мгл-1 |

0.5-1.3 |

Фосфаты, мгл-1 |

0-0.008 |

Na++K+, мгл-1 |

2.5-7.5 |

Кремний, мгл-1 |

0.3-0.6 |

|

13-18 |

Ni, мкгл-1 |

<1.0 |

|

1-3 |

Cu, мкгл-1 |

<1.0 |

Cl-, мгл-1 |

1.4-1.8 |

Sr, мкгл-1 |

<26.0 |

Окисляемость перманганатная, мгОл-1 |

3-5 |

Al, мкгл-1 |

<30.0 |

Рис.1.5. Бассейн озерно-речной системы р.Куна

Озеро Длинное, согласно классификации И.С.Захаренкова (1964) относится к классу малых озер (0.1-1 км2), питание снеговое в сочетании с атмосферными осадками. Водоем имеет вытянутую форму, расположен в узком горном каньоне в зоне лишайниковой тундры (приложение, рис.1). Берега озера и его дно сформированы крупнообломочным материалом осыпей, как результат гравитационного сноса и деятельности лавин. По своим гидрохимическим показателям (табл.1.3) озеро относится к олиготрофным ультрапресным водоемам. Активная реакция воды изменялась в пределах околонейтральных значений, для водоема характерно низкое содержание биогенных элементов. Содержание фосфора и азота в воде находится на уровне естественно-природных значений, значительно ниже фоновых (3-5 и 120 мкгл-1 соответственно). Для водоема характерно низкое содержание органического вещества. Концентрации в воде Cu и Ni незначительно превышают фоновые значения, очевидно, как результат аэротехногенного загрязнения. Незначительное превышение концентраций Sr и Al объясняется особенностями состава пород Хибинского горного массива, обогащенных данными элементами. Компоненты техногенного происхождения присутствуют в водоеме в условно фоновых концентрациях (табл.1.3), однако необходимо учитывать, что Хибинский горный массив лежит на пути трансграничного переноса воздушных масс из Европы в Арктику, поэтому загрязняющие вещества попадают в озеро с атмосферными выпадениями (Труды Ин-та.., 1982; Hustedt, 1939).

Таблица 1.3

Основные современные географические, морфометрические, гидрологические, гидрохимические и гидрографические характеристики водных объектов, принадлежащих озерно-речной системе р.Б.Белая

Показатель |

Губа Белая оз.Имандра |

Оз.Б.Вудъявр |

Оз.М.Вудъявр |

Оз.Купальное |

Оз.Длинное |

Широта |

6740’ |

6743’ |

6739’ |

6739’ |

6733’ |

Долгота |

3311’ |

3341’ |

3337’ |

3338’ |

3353’ |

Высота над ур.м., м |

127.5 |

312.7 |

356.5 |

352.0 |

470.0 |

Площадь зеркала, км2 |

- |

3.24 |

0.67 |

0.05 |

0.2 |

Средняя глубина, м |

6 |

19.7 |

7.6 |

2.0 |

3.1 |

Максимальная глубина, м |

11.5 |

38.6 |

10.6 |

4.8 |

6.0 |

рH |

7.55 |

8.30 (9.00-7.60) |

7.31 (7.29-7.32) |

6.02 |

7.01 (6.95-7.06) |

Электропровод-ность (20), мксмсм-1 |

115 |

128 (122-133) |

29 |

10 |

23.5 (23.0-24.0) |

Щелочность мкэквл-1 |

458 (457-460) |

655 (659-636) |

239 (238-240) |

11 |

152.5 (150.0-155.0) |

Цветность, |

10 |

7 |

<5 |

- |

<5 |

Органическое вещество, мгСл-1 |

3.7 (3.5-3.9) |

3.0 (3.1-2.9) |

2.13 (1.92-2.34) |

3.0 |

1.85 (1.80-1.90) |

Окисляемость перманганатная, мгOл-1 |

3.00 (2.58-3.14) |

1.88 (1.72-2.08) |

0.76 (0.48-1.04) |

1.90 |

0.38 (0.32-0.44) |

Pобщ, мкгл-1 |

98 (92-103) |

249 (236-279) |

6.5 (6.0-7.0) |

16 |

4 (3-5) |

Nобщ, мкгл-1 |

458 (400-515) |

2153 (1960-2300) |

76 (52-100) |

192 |

120 |

Окончание таблицы 1.3

Показатель |

Губа Белая оз.Имандра |

Оз.Б.Вудъявр |

Оз.М.Вудъявр |

Оз.Купальное |

Оз.Длинное |

Ca, мгл-1 |

5.00 (4.44-4.78) |

3.89 (3.78-4.11) |

0.72 (0.69-0.75) |

0.16 |

0.45 (0.39-0.50) |

Na, мгл-1 |

18.0 (17.3-17.8) |

20.0 (19.3-21.3) |

5.26 (5.23-5.28) |

1.30 |

3.80 (3.71-3.89) |

K, мгл-1 |

4.00 (3.79-3.83) |

6.37 (6.22-6.45) |

1.38 (1.36-1.40) |

0.36 |

1.25 (1.20-1.29) |

Sr, мкгл-1 |

121 (117-125) |

187 (182-190) |

49.5 (49.0-50.0) |

15 |

66 (62-70) |

мгл-1 |

25.00 (24.33-25.02) |

17.1 (15.92-19.93) |

1.67 |

2.30 |

2.36 (2.18-2.54) |

мкгNл-1 |

245 (210-280) |

1633 (1440-2020) |

26.5 (26.0-27.0) |

2.0 |

130 |

мкгPл-1 |

13 (3-23) |

217 (194-246) |

1 |

1 |

0 |

мкгNл-1 |

2 |

306 (198-370) |

5 (4-6) |

4.0 |

7.5 (5.0-10.0) |

Cl - , мгл-1 |

5.00 (4.86-5.04) |

4.18 (3.81-4.85) |

0.65 |

0.62 |

0.72 (0.70-0.74) |

Fe, мкгл-1 |

63.4 (51.0-75.8) |

29.7 (24.0-37.6) |

9.3 (8.0-10.6) |

38.7 |

8.65 (6.70-10.60) |

Al, мкгл-1 |

46.0 (30.0-61.6) |

91.0 (86.0-94.0) |

37 (33-41) |

57 |

25.7 (17.5-34.0) |

Cu, мкгл-1 |

4.0 (3.7-4.3) |

1.5 (1.4-1.6) |

0.4 (0.3-0.5) |

1.0 |

0.4 (0.2-0.6) |

Ni, мкгл-1 |

6.0 (5.3-6.1) |

<0.1 |

0.45 (0.20-0.70) |

0.7 |

0.4 |

Co, мкг л-1 |

<0.2 |

<0.2 |

<0.2 |

<0.2 |

<0.2 |

Zn, мкг л-1 |

9.35 (1.90-16.80) |

2.0 (1.5-2.6) |

0.95 (1.00-0.90) |

1.8 |

1.75 (1.70-1.80) |

Mn, мкг л-1 |

16.0 (9.4-22.1) |

1.0 (0.8-1.8) |

0.25 (0.20-0.30) |

4.2 |

0.6 |

Pb, мкг л-1 |

- |

- |

<0. 5 |

<0.05 |

<0.5 |

Cr, мкг л-1 |

0.3 (<0.2-0.6) |

<0.2 |

0.08 (<0.05-0.14) |

<0.05 |

<0.2 |

Cd, мкг л-1 |

0.25 (0.15-0.36) |

0.23 |

0.07 (<0.05-0.10) |

<0.05 |

0.05 |

Si, мг л-1 |

0.32 (0.24-0.40) |

2.09 (1.03-2.83) |

3.05 (3.02-3.08) |

0.40 |

1.27 (0.81-1.73) |

ПРИМЕЧАНИЕ. Прочерк - отсутствие данных, ноль - отсутствие элемента. В скобках указан диапазон значений.

В составе фитопланктона озера доминантными видами являются диатомовые: Aulacoseira distans, Cyclotella kuetzingiana, Ceratoneis arcus Ehrenberg, присутствуют синезеленые: Aphanothece minutissima (W. West) Kom.-Legn et Cronb, Aphanocapsa conferta (W. et G.S. West) (Исследование.., 2002).

Озеро Большой Вудъявр является самым крупным внутренним водоемом Хибин. Озеро занимает впадину среди окружающих его гор в зоне северной тайги (рис.1.6; приложение, рис.2-4). Относится к классу небольших озер (1-10 км2). С запада непосредственно к берегу озера подходят обрывистые склоны горы Вудъяврчорр, с севера, на расстоянии 1.5 км, от озера возвышается отрог г.Кукисвумчорр. С северо-востока, на расстоянии 1.2 км от озера, расположена г.Юкспорр, а с юго-востока к озеру подходят склоны г.Айкуайвенчорр. Горы отсутствуют только в южной части озера. Здесь впадину замыкает гряда отложений конечной морены, прорезанная узкой долиной вытекающей из озера р.Белой - единственной рекой, которой сбрасывается весь сток бассейна и впадающей в оз.Имандра (Максимова, 1999). Питание смешанное, осуществляется за счет поверхностных и подземных вод и атмосферных осадков. Абсолютная отметка озера равна 312 м. Площадь его водной поверхности составляет 3.9 км2, объем воды - 0.0579 км3, наибольшая глубина - 37.6 м. Длина озера около 2 км, ширина около 1.5 км. Амплитуда колебания воды в озере не превышает 1.1 м. С северо-востока в оз.Б.Вудъявр впадают реки Саамская и Юкспоррйок с притоками - ручьями Гакмана и Подъемный, с северо-запада - р.Вудъяврйок.

В северной и северо-восточной части озера берега слабо приподняты над уровнем озера, и понижение к северу и северо-востоку до склонов г.Кукисвумчорр и г.Юкспорр, в связи с чем берега сильно заболочены. Берега в этой части озера песчаные. Крутой западный берег озера сложен главным образом осыпями и каменными глыбами, являющимися продуктом разрушения склонов г.Вудъяврчорр. С юга берег сложен песчано-галечниковыми отложениями конечной морены. Юго-восточный берег сложен преимущественно осыпями г.Айкуайвенчорр. В 1930 г. Н.П.Предтеченским была проведена работа по съемке озер Большого и Малого Вудъявра. В своем отчете он приводит их морфометрическую схему озер и отмечает небольшую величину развития береговой линии этих озер. В то время как в Карелии для островных озер ледникового происхождения величина развития береговой линии доходит до 4 и 6, здесь даже для оз.М.Вудъявр имеем всего 1.54 (Каныгина, 1939).

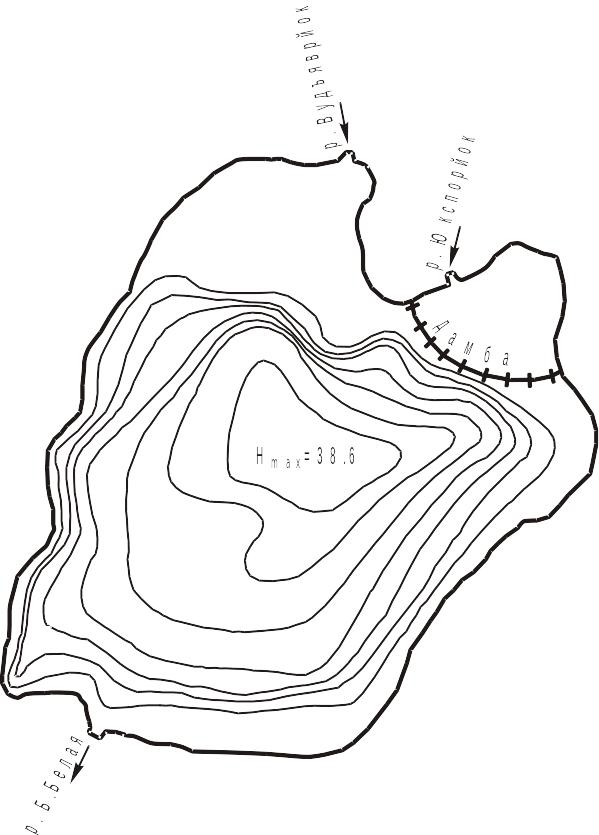

В распределении глубин отмечается глубокая впадина в северной и северо-восточной части озера, находящейся с северной и северо-восточной части озера, в которой отлагаются наносы из рек, впадающих в оз.Б.Вудъявр (рис.1.7). Берег с этой стороны сильно заболочен (Каныгина, 1939).

Питание озера идет за счет поверхностных и подземных вод района. В оз.Б.Вудъявр впадают: с севера р.Вудъяврйок, с северо-востока р.Юкспоррйок с рядом крупных притоков (рис.1.6). Наиболее крупным притоком р.Юкспоррйок является р.Саамская (Лопарская), берущая начало в районе пос.Кукисвумчорр (пос.им.Кирова) и впадающая в р.Юкспоррйок в 0.5 км выше ее устья. До впадения р.Саамская принимает воды р.Ворткеуай и руч.Болотного. По данным Малышева (1941), осенью 1935 г. максимальный расход р.Саамская составлял 1200 л/с, минимальный - 105 л/с. Доля р.Ворткеуай в расходе р.Саамская составляет 6.7%, но в зимнее время река перемерзает.

Рис.1.6. Расположение озер Большой и Малый Вудъявр и их основных притоков

Река Саамская сильно загрязняется хозяйственными водами пос.Кукисвумчорр. Ручей Болотный, как явствует из названия, течет по заболоченной низменности, на которой расположена свалка пос.Кукисвумчорр. Максимальный расход ручья у истока - 256 л/с, минимальный расход - 67 л/с (Малышев, 1941). В 1930-е годы минимальный расход р.Белая - 969 л/с, а впадающих рек - 835 л/с. Как видно из приведенных цифр, из озера вытекает больше воды, чем в него привносят притоки. Все это указывает на то, что озеро питается и за счет мелких ручьев, не исключена возможность питания озера подземными источниками.

В 1938 г. уровень воды в озере колебался от 312.17 до 311.27 м. Максимальный уровень наблюдался в паводок (02.06.1938), минимальный - в конце зимы (03.03.1938). В 1939 г. уровень воды в озере колебался от 312.34 до 311.27 м. Максимальный уровень наблюдался в паводок (16.06.1939), минимальный - весной (14.04.1938). Колебание уровня воды в озере зависит от количества осадков. Особенно резко сказывается их выпадение на расход рек, впадающих в оз.Б.Вудъявр. Так, в 1938 г. максимальный уровень воды в июне совпал с периодом энергичного снеготаяния и максимального выпадения осадков. Общее количество осадков в 1931-1939 гг. колебалось от 572.2 до 1061.7 мм, в среднем - 823 мм.

Рис.1.7. Батиметрическая карта оз.Б.Вудъявр (изобаты через 5 м)

Температурный режим оз.Б.Вудъявр определяется безледным периодом продолжительностью 5-6 мес. Наблюдение термического режима озера показало, что в летнее время имелась прямая слоистость температур, а в зимний период - обратная слоистость. Впервые изучение температурного режима было проведено Н.П.Предтеченским (1930). Но, к сожалению, работа началась лишь в сентябре, хотя автор высказывает предположение, что длительность периода с прямой стратификацией весьма невелика. В 1938 г. период с прямой слоистостью температур продолжался с июня по октябрь, в 1939 г. - с июня до середины сентября. Несмотря на то, что оз.Б.Вудъявр находится за полярным кругом, все же 5-6 мес. оно бывает свободно ото льда. В первой половине июля 1939 г. наиболее резкое падение температуры наблюдалось на глубине 18 м, а в середине июля - на глубине 8 м. Необходимо отметить, что в этот период произошло похолодание и температура воды на поверхности снизилась почти на 5ºС. Во второй половине июля температурный скачок наблюдался на глубине 5 м, а в конце июля - на глубине 7 м. В первых числах августа зона скачка находилась на глубине 10 м, в середине августа - на глубине 14 м, а во второй половине августа - на глубине 6 м. В течение лета падение температуры на 1 м не превышало 2.5ºС, а чаще всего оно было лишь немного больше 1ºС. Известно, что существование зоны скачка главным образом зависит от частичной циркуляции воды и от глубины проникновения солнечных лучей. В первой половине июля глубокое нахождение зоны скачка можно объяснить лишь проникновением солнечных лучей, но не циркуляцией воды. Как отмечалось выше, зона скачка все время погружалась на глубину: во второй половине июля - 5 м, в середине августа - 14 м. Интересно, что в конце лета, со второй половины августа, зона температурного скачка приблизилась к поверхности воды, по-видимому, здесь оказала влияние частичная циркуляция воды. Действительно, до конца июля температура верхних слоев воды отличалась от температуры на глубине 5 м на 2.8ºС, затем 27 июля 1939 г. разница в температуре равнялась уже 0.3ºС. Что касается частичной циркуляции воды в 1938 г., то к 19 июля вода озера была прогрета не более чем на 2 м, в середине августа - уже на 5 м, а в конце августа одинаковая температура наблюдалась до глубины 10 м. В конце сентября перемешивание слоев наблюдалось до глубины 15 м, а 1 октября уже до глубины 25 м. Полная осенняя гомотермия установилась в конце октября при температуре 5ºС. В течение лета 1938 г. максимальная температура воды, по нашим наблюдениям, в поверхностном слое составляла 16.2ºС (июль), на глубине 5 м - 12.8ºС (июль), на глубине 10 м - 11.8ºС (август), на глубине 20 м - 10.4ºС (сентябрь), на глубине 25 м - 8ºС (сентябрь), на глубине 30 м - 7.6ºС (октябрь), на глубине 36 м - 6.5ºС. 8 июля 1939 г. максимальная температура воды наблюдалась не только на поверхности (17.2ºС), но и на глубине 5 м (15.4ºС) и 20 м (9ºС). Начиная с глубины 25 м максимальная температура (7.6ºС) наблюдалась в конце лета, незадолго до осенней гомотермии. Осенняя гомотермия в 1938 г. наступила в конце октября при температуре 5ºС, в 1939 г. - в середине сентября при температуре около 7ºС. В зимнее время температура в поверхностном слое воды равна 0.6ºС, а на глубине 33 м - 3.6ºС. Следует отметить, что на глубине 15 м в зимнее время температура воды составила 3ºС (Каныгина, 1939).

Дно водоема в значительной степени заилено. В составе ила преобладают панцири диатомовых водорослей Asterionella formosa, Cyclotella sp., Cymbella sp., Aulacoseira sp., органическая часть составляет не более 12% (Каныгина, 1939; Предтеченский, 1940). Ранними исследованиями (Материалы.., 1940) показано, что в доиндустриальный период освоения природных ресурсов Кольского Севера химический состав вод озера в значительной степени определялся режимом питающих рек. Поверхностный сток в условиях избыточного увлажнения не способен в процессе своего формирования обогатиться растворенными солями, поскольку коренные породы очень мало выщелачиваются, четвертичные отложения сильно перемыты, почвенный покров развит слабо. Поэтому в этот период оз.Б.Вудьявр характеризовалось очень низкой минерализацией - 30 мгл-1 и соответствовало олиготрофному ультрапресному водоему с нейтральными значениями активной реакции воды. Основными поставщиками натрия и калия являлись щелочные породы - нефелиновые сиениты (Ресурсы.., 1970).

В составе современного фитопланктона преобладают диатомовые: Stephanodiscus hantzschii Grunow, Nitzschia acicularis W. Smith, Fragilaria capucina Desmazieres, Aulacoseira islandica O. Müller, присутствуют зеленые Monoraphidium, Eudorina, Scenedesmus, и синезеленые водоросли: Limnothrix planctonica (Wolosz.) Meffert, Snowella lacustris (Chod.) Komarek et Hindak (Исследование.., 2002).

Озеро Малый Вудъявр расположено к северу от оз.Б.Вудъявр во впадине среди гор (рис.1.6; приложение, рис.5, 6). С запада у озера находится г.Вудъяврчорр, с севера подходит г.Тахтарвумчорр, а с востока - Поачвумчорр. Оз.М.Вудъявр представляет собой водоем плотинного типа, так как в южном направлении от озера имеется конечная морена, перегораживающая долину р.Вудъяврйок и ранее служившая ему плотиной. Оз.М.Вудъявр относится к классу малых озер, площадь - 0.52 км2, объем воды - 1 484 620 м3, наибольшая глубина - 10.5 м (Паллон, 1931). Абсолютная отметка 16.05.35 г. равнялась 357.8 м, т.е. озеро расположено почти на 46 м выше оз.Б.Вудъявр. В оз.М.Вудъявр впадают следующие реки: Поачвумйок (приложение, рис.7), Тахтарвумйок, Лемминговая. Все указанные реки функционируют только в летний и осенний периоды. Из постоянных источников, питающих озеро, следует отметить руч.Сентесйок, вытекающий из оз.Сентесъявр, расположенного в Кукисвумчоррской долине возле конечной морены. Это озеро питается преимущественно подземными водами. На дне оз.М.Вудъявр в северной и северо-западной частях расположены мелкие источники подземных вод, которые хорошо видны в тихую погоду благодаря выходам пузырьков газа, поднимающихся со дна. Сток из озера осуществляется главным образом через р.Вудъяврйок и, возможно, отчасти через подземный сток. В 1939 г. максимальный расход р.Вудъяврйок в паводок 8 м3/с, минимальный - 0.051 м3/с. Через 4.5 км река впадает в оз.Б.Вудъявр. В летнее время глубина у истока реки равна 0.3-0.6 м. В устье глубина не превышает 1-1.5 м. Глубина р.Вудъяврйок колеблется в зависимости от таяния снегов и выпадения дождей. Притоком р.Вудъяврйок является р.Кукисйок (приложение, рис.8), составляющая в общем расходе воды 16.7%. Наблюдения за колебанием уровня воды показали, что в 1935-1939 гг. в среднем колебания равнялись 50-70 см. Максимальный уровень воды оз.М.Вудъявр в 1939 г. наблюдался 22 июня и был равен 357.38 м, минимальный - 14 мая и был равен 356.81 м (Каныгина, 1939; Предтеченский, 1940, 1933; Паллон, Предтеченский, 1940).

Береговая линия озера в значительной степени изрезана, имеются четыре острова, рельеф дна со сложной структурой (рис.1.8).

Долина оз.М.Вудъявр расположена в зоне северной тайги, однако в связи с особенностями климатологии и литологии в приозерной низменности водоема развивается долинная тундра, в то время как склоны окружающих гор покрыты лесом. Причинами этого явления служат температурные инверсии, сильные ветра из долины р.Кукисйок а также особый режим увлажнения почвы (Жукова-Хованская, Жучкова, 1985; Предтеченский, 1940). Долина озера на протяжении последних 50-60 лет зарастает березняком, тундровые комплексы становятся лесотундровыми. Такая смена ландшафтной композиции, по-видимому, связана и с массовыми вырубками лесных массивов в период строительства населенных пунктов и промышленных объектов. Температурный режим водоема определяется небольшим безледным периодом (4.5-5 мес.); в зимнее время в водной толще ярко выражен температурный скачок на глубине 2-3 м, летом он выражен слабее. Озеро покрыто льдом около 8 мес. в году, только в июне оно освобождается ото льда и снова замерзает в сентябре или октябре. Летом 1938 г. максимальная температура поверхностных слоев воды достигала 16ºС, в 1939 г. была несколько ниже - 14.4ºС. За этот же период на глубине 10 м максимальная температура воды не превышала 11.2ºС. С конца августа 1938 г. наблюдалось очень плавное падение температуры по вертикали, затем в середине сентября наступила осенняя гомотермия при температуре 4.6ºС; 28 сентября 1939 г. значительная часть озера была уже покрыта льдом. Исследователи не смогли установить истинную величину прозрачности воды озера, так как диск Секки был ясно виден до дна (Каныгина, 1939). Исследования оз.М.Вудъявр, проведенные в 1938-1940 гг., показали, что в 30-х годах водоем был подвержен некоторому загрязнению банными и хозяйственно-фекальными водами располагавшейся на его берегу Кольской базы АН СССР. Кроме того, в связи с деятельностью фабрики АНОФ-1 происходил занос апатитовой пыли на водосбор водоема.

Рис.1.8. Батиметрическая карта оз.М.Вудъявр (изобаты через 2 м)

По данным А.В.Каныгиной (1939), вода озера характеризовалась крайне малой степенью минерализации. Так, величина сухого плотного остатка была 23.2 мг/л. Многочисленные определения удельной электропроводности воды озера показали, что в большинстве случаев полученные цифры были меньше 30. Кальция в воде содержалось крайне мало - 0.7 мг/л. Здесь, как и в воде оз.Б.Вудъявр, магния было значительно меньше кальция (0.17 мг/л). Общая жесткость воды выражалась в 0.14 нем. град. Карбонатная жесткость превышала общую жесткость. В течение года несколько изменялась активная реакция воды, если зимой она равнялась 6.8, то летом поднималась до 7.2-7.3. Изучение вертикального распределения кислорода показало, что в летний период наблюдается почти 100%-е насыщение кислородом во всех слоях воды. В зимний период у дна количество растворенного в воде кислорода было значительно меньше (39.3% от полного насыщения), чем в поверхностном слое воды (93.4%). В конце зимы количество растворенного в воде кислорода до глубины 3 м было близко к 100% от полного насыщения, на глубине 4 м - только 80%, на глубине 5 м - почти 60%, на глубине 6 м - 40%, на глубине 7.5 м - 24%. Количество свободной углекислоты в воде также не оставалось стабильным. Так, зимой, количество свободной углекислоты у дна на глубине 8 м было в 4 раза больше, чем в поверхностных слоях воды. Такое обеднение кислородом придонных слоев воды наблюдалось только в пункте с максимальной глубиной. Следовательно, микрослоистость кислорода имела место и в оз.М.Вудъявр.

Из биогенных элементов в воде отсутствовали азот и фосфор. В течение года в воде никогда не встречались солевой аммиак, нитраты, нитриты. Следы фосфатов имелись лишь в те дни, когда апатитовая пыль из дымовых труб обогатительной фабрики доносилась до озера. Опыты по определению биологической производительности воды, поставленные в июне 1938 г., не дали положительных результатов. Единичные водоросли имелись только в колбах с добавками азота и фосфора. Опыты, поставленные в июле 1939 г., также подтвердили, что вода настолько бедна биогенными элементами, что о цветении, т.е. массовом развитии водорослей, не могло быть и речи. И действительно, вода в оз.М.Вудъявр в 1938-1939 гг. не цвела. Как видно из результатов химического анализа, вода в озере не отличается от воды устья р.Вудъяврйок. Из-за сильного разбавления химическими методами невозможно констатировать загрязнение озера и реки, но бактериологические анализы все же указывают на некоторое загрязнение.

В настоящее время по своему химическому составу вода в озере характеризуется низкой минерализацией и соответствует олиготрофному трофическому статусу. Значения pH слабощелочные, что определяется как составом подстилающих пород, так и заносом щелочных элементов в результате деятельности предприятий ОАО "Апатит". Содержание биогенных элементов в водоеме находится в пределах фоновых значений (см. табл.1.3). По сравнению с оз.Длинное, концентрация Nобщ значительно ниже. Тяжелые металлы содержатся в воде в сравнительно низких концентрациях, что типично для условно фоновых регионов Кольского Севера (Исследование.., 2002). Содержание Cu и Ni находится в тех же пределах, что и в воде оз.Длинное.

В составе современного фитопланктона доминируют диатомеи родов Aulacoseira и Achnanates.

Озеро Купальное расположено в депрессии оз.М.Вудъявр и принадлежит к классу маленьких озер (0.01-0.1 км2). Озеро не связано поверхностным стоком с озерно-речной системой р.Б.Белая. Питание происходит преимущественно с атмосферными осадками, определенную роль играют просачивающиеся грунтовые воды (Паллон, Предтеченский, 1940). Водоем сравнительно мелководный (см. табл.1.3), поэтому хорошо выраженная температурная стратификация водных масс в течении летнего периода отсутствует. По гидрохимическим характеристикам озеро относится к олиготрофным ультрапресным водоемам. По своим гидрохимическим характеристикам водоем несколько отличается от других рассматриваемых озер. Активная реакция воды ниже, чем в других водоемах Хибинского массива (табл.1.3), что, вероятно, объясняется развитием водных мхов, преимущественно сфагновых (Ильяшук, 1999, 2001; Мохообразные.., 2001). Этот факт подкрепляется низкими значениями щелочности. Содержание биогенных элементов (P и N) выше вследствие малых глубин и отсутствия выраженного поверхностного стока, что подтверждается также сравнительно высоким содержанием органического вещества. Содержание тяжелых металлов соответствует концентрации в фоновых регионах, однако было отмечено более высокое, по сравнению с оз.М.Вудъявр и оз.Длинное, содержание Al (табл.1.3).

Губа Белая оз.Имандра расположена в восточной части плеса Б.Имандра. На ее берегах в настоящее время сформировался культурный ландшафт, представленный серией отстойников "хвостов" обогащения апатитового сырья (приложение, рис.9). Береговая линия губы Белая видоизменена в процессе хозяйственной деятельности. Один из отстойников-накопителей площадью 3.4 км2 был сооружен путем отсечения части акватории губы Белой от оз.Имандра (см. рис.1.4).

Субарктическое оз.Имандра - самый большой водоем российского Заполярья (длина озера 109 км, средняя ширина 3.2 км, площадь с островами 880.5 км2, средняя глубина 13 м, объем воды 10.9 км3. Площадь водосбора составляет 12.3 тыс. км2 и представлена 1379 водотоками (Ресурсы.., 1970). Губа Белая после отсечения части ее акватории дамбой с целью складирования там отходов (хвостохранилище) апатитонефелиновых обогатительных фабрик (АНОФ) ОАО "Апатит" представляет собой довольно узкий залив.

Гидрохимические показатели этого водного объекта определяются поступлением отходов АНОФ и сточных вод городов Кировск и Апатиты и характеризуются повышенными концентрациями щелочных и щелочноземельных элементов, Al, Sr, фосфатов (табл.1.3). С 1930 г. в восточную часть оз.Имандра по р.Белой ОАО "Апатит" сбрасывает сточные воды, содержащие тысячи тонн взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, десятки тонн фосфора, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, применяемых в процессе флотации апатитонефелиновых руд (ОП-4, талловые масла и др.). Это воздействие несколько ослабляется процессами аккумуляции загрязнителей в оз.Б.Вудъявр и разбавлением поступающих стоков водами озера. Активная реакция воды несколько ниже, чем в оз.Б.Вудъявр, щелочность также находится в пределах более низких значений по причине удаленности от источника загрязнения (табл.1.3). В то же время концентрации Cu и Ni в несколько раз превышают значения, зафиксированные для других водных объектов озерно-речной системы р.Белая. Это объясняется более интенсивным поступлением загрязняющих веществ комбината "Североникель", как воздушным путем, так и с течениями в оз.Имандра. В загрязнение губы Белой свой вклад вносят практически все предприятия Кировско-Апатитского промышленного узла. В том числе и сточные воды ПО "Апатитстройиндустрия", коммунальных очистных сооружений, Апатитской ТЭС, автохозяйств, агроферм и т.д.

Исследования 1930-х гг., связанные с поиском диатомитов, позволяют сравнить состав диатомовой палеофлоры с современным видовым составом. Выявлено, что до начала антропогенного преобразования экосистемы оз.Имандра доминантами среди диатомового планктона были арктоальпийские виды родов Cyclotella и Aulacoseira, характерные для ультрапресных олиготрофных водоемов (Порецкий и др., 1934). В настоящее время в р.Белая развиваются эврибионтные виды: Aulacoseira islandica, разновидности Fragilaria (Каган, 2001).

Озерно-речная система р.Куна расположена в северной части Хибинского горного массива и на прилегающих территориях (см. рис.1.5). Для исследования в пределах этой системы были выбраны следующие водные объекты: озера Сердцевидное (исток), Гольцовое (Пай-Кунявр), Травяное и Куна. Дополнительно в пределах этой системы были исследованы диатомовые комплексы донных отложений в устье р.Куна. Бассейн р.Куна относится к плохо изученным территориям Хибинского горного массива. Основные современные географические, морфометрические, гидрологические, гидрохимические и гидрографические характеристики исследованных водных объектов представлены в табл.1.4.

Озеро Сердцевидное относится к классу малых озер (0.1-1 км2), питание снеговое в сочетании с атмосферными осадками (приложение, рис.10). Водоем расположен в зоне лишайниковой тундры, почвенный покров развит слабо, что обусловливает отсутствие преобразования химического состава атмосферных выпадений. По своим гидрохимическим показателям (табл.1.4) озеро относится к олиготрофным ультрапресным водоемам и по составу элементов напоминает оз.Длинное. Характеризуется низким содержанием органического вещества и биогенных элементов. Щелочной состав пород на водосборе определяет устойчивость водоема к кислотным выпадениям, что подтверждается более высокой, по сравнению с оз.Длинное, щелочностью (Моисеенко и др., 1997). Содержание тяжелых металлов находится в пределах фоновых значений. Как и в оз.Длинное, были отмечены концентрации Al и Sr, превышающие фоновые значения, что также является следствием геохимической обстановки на водосборе.

В составе фитопланктона в озере доминируют диатомовые Achnanthes nodosa, Cymbella microcephala, Tabellaria flocculosa, встречаются синезеленые водоросли Aphanothece minutissima, Woronichinia compacta (Исследование.., 2002).

Озеро Гольцовое (Пай-Кунъявр) расположено на выходе долины р.Кунийок из Хибинского горного массива, в зоне северной тайги (приложение, рис.11). Относится к классу небольших озер (табл.1.4). Батиметрия характеризуется глубокой впадиной (до 20.8 м) в южной части водоема. Водоем отличается хорошей проточностью и сравнительно большими глубинами (до 20 м), в него впадает множество горных ручьев с окрестных склонов, в водоеме также открывается множество родников. Окружающие озеро горы являются естественным препятствием на пути аэротехногенного загрязнения. Гидрохимические показатели качества вод типичны для глубоких олиготрофных ультрапресных водоемов (табл.1.4). Значения pH находятся в пределах околонейтральных значений. Качество вод водоема формируется в условиях максимально высокой для этой озерно-речной системы щелочности. Содержание органического вещества небольшое - 1.80-1.90 мгСл-1, то же самое можно сказать о содержании биогенных элементов. Концентрации тяжелых металлов находятся в пределах фоновых значений, что объясняется удаленностью водоема от основных источников промышленных выбросов. Al и Sr содержатся в концентрациях, незначительно превышающих фоновые значения, что является типичным для водоемов Хибин. В летнее время водоем

Таблица 1.4

Основные современные географические, морфометрические, гидрологические, гидрохимические и гидрографические характеристики водных объектов, принадлежащих озерно-речной системе р.Куна

Показатель |

Устье р.Куна (оз.Б.Имандра) |

Оз.Куна |

Оз.Травяное |

Оз.Гольцовое (Пай-Кунъявр) |

Оз.Сердцевидное |

Широта |

6757’ |

6755’ |

6754’ |

6751’ |

6741’ |

Долгота |

3318’ |

3322’ |

3337’ |

3340’ |

3337’ |

Высота над ур. м., м |

127.5 |

134.8 |

178.6 |

208.3 |

434.4 |

Площадь зеркала, км2 |

- |

4.02 |

0.39 |

2.09 |

0.35 |

Средняя глубина, м |

6 |

19.7 |

0.6 |

8.6 |

3. 2 |

Максимальная глубина, м |

11.5 |

10.6 |

1.5 |

20.8 |

5.6 |

pH |

7.05 |

6.96 (6.88-7.03) |

6.45 |

7.07 (6.96-7.17) |

7.33 (7.29-7.36) |

Электропроводность, (20С), мкСмсм-1 |

32 |

29.5 (29.0-30.0) |

24 |

40 |

33 |

Щелочность, мк·эквл-1 |

265 |

230 (226-234) |

150 |

315 (309-321) |

248 (246-250) |

Цветность, |

6 |

6 |

11 |

1.5 (1.0-2.0) |

<5 |

Органическое вещество, мгСл-1 |

2.6 |

2.7 |

3.8 |

1.85 (1.80-1.90) |

0.48 (0.36-0.6) |

Окисляемость пермангнатная, мгOл-1 |

1.42 |

1.49 (1.48-15.0) |

2.89 |

0.39 (0.39-0.42) |

0.38 (0.32-0.44) |

Pобщ, мкгл-1 |

7 |

14 (5-23) |

21 |

9.5 (5.0-14.0) |

5 (4-6) |

Nобщ, мкгл-1 |

198 |

137 (81-193) |

480 |

106.5 (96.0-117.0) |

132.5 (115.0-150.0) |

Ca, мгл-1 |

0.52 |

0.62 (0.59-0.64) |

1.20 |

0.5 |

0.56 |

Na, мгл-1 |

5.88 |

3.44 (1.94-4.93) |

2.50 |

7.60 (7.51-7.69) |

6.19 (6.11-6.26) |

K, мгл-1 |

1.62 |

1.45 (1.40-1.41) |

1.14 |

1.77 (1.72-1.81) |

1.71 |

Sr, мкгл-1 |

50.3 |

44.55 (43.6-45.5) |

71.0 |

42.5 (37.0-48.0) |

80 (71-81) |

Окончание таблицы 1.4

Показатель |

Устье р.Куна (оз.Б.Имандра) |

Оз.Куна |

Оз.Травяное |

Оз.Гольцовое (Пай-Кунъявр) |

Оз.Сердцевидное |

, мгл-1 |

1.6 |

1.7 (1.6-1.8) |

1.26 |

2.65 (2.52-2.76) |

2.7 |

, мкгNл-1 |

1 |

1 |

35 |

85 (83-87) |

120 |

, мкгPл-1 |

2 |

1 |

1 |

3.5 (1.0-6.0) |

0 |

, мкгNл-1 |

30 |

46.5 (23.0-70.0) |

25 |

2.5 (1.0-4.0) |

15.5 (6.0-25.0) |

Cl-, мгл-1 |

1.08 |

1.00 (0.89-1.10) |

1.81 |

0.97 |

0.68 (0.64-0.72) |

Fe, мкгл-1 |

25.5 |

6.35 (5.60-7.10) |

212 |

18.5 (16.5-20.5) |

15.75 (12.90-18.60) |

Al, мкгл-1 |

61 |

39.5 (39.0-40.0) |

150 |

94.5 (59.0-130.0) |

38.5 (34.0-43.0) |

Cu, мкгл-1 |

1.4 |

1.05 (0.80-1.30) |

11.3 |

0.6 (0.4-0.8) |

0.1 |

Ni, мкгл-1 |

1.0 |

3.05 (1.00-5.10) |

5.0 |

0.7 (0.2-1.4) |

<0.1 |

Co, мкг л-1 |

<0.2 |

0.2 |

0.3 |

<0.01 |

<0.2 |

Zn, мкг л-1 |

2.7 |

3.5 (2.4-4.6) |

19.0 |

1.55 (0.80-2.30) |

1.2 (1. 0-1.4) |

Mn, мкг л-1 |

3.4 |

0.6 (0.4-0.8) |

34.2 |

4.0 (1.3-6.7) |

0.4 |

Pb, мкг л-1 |

0.6 |

0.2 |

1.0 |

0.2 (0.1-0.3) |

- |

Cr, мкг л-1 |

0.1 |

0.5 (0.0-0.1) |

2.0 |

0.15 (0.10-0.20) |

<0.2 |

Cd, мкг л-1 |

<0.05 |

0.15 (0.00-0.30) |

1.9 |

0.1 |

0.05 (0.04-0.06) |

Si, мг л-1 |

2.52 |

2.31 |

1.49 |

3.04 (2.95-3.13) |

2.53 (2.15-2.91) |

ПРИМЕЧАНИЕ. Прочерк - отсутствие данных, ноль - отсутствие элемента. В скобках указан диапазон значений.

служит местом отдыха туристов. В составе современного фитопланктона преобладают диатомовые Aulacoseira distans, Nitzschia paleacea, Cyclotella kuetzingiana, Achnanthes nodosa и золотистые: Dinobryon sociale, Dinobryon cilindricum, Dinobryon divergens (Исследование.., 2002).

Озеро Травяное представляет собой мелководный водоем, расположенный в зоне северной тайги. Относится к классу малых озер. Для него характерно наличие мелких заливчиков, заросших осокой и высшей водной растительностью. Берега водоема частично заболочены, в связи с чем здесь отмечаются более низкие, по сравнению с другими водоемами, значения pH и щелочности. Однако по сравнению с оз.Купальное озерно-речной системы р.Белая данный водоем имеет хорошо выраженный поверхностный сток. Западная часть водоема является проточной, в то время как восточная, наоборот, характеризуется спокойными мелкими заводями, где в массе развиваются макрофиты. Низкие глубины обеспечивают хороший прогрев водной толщи летний период. Оз.Травяное представляет собой олиготрофный ультрапресный водоем (табл.1.4). Содержание органического вещества в воде оказалось максимальным среди прочих изученных водоемов озерно-речной системы р.Куна. Сравнительно высоким было содержание биогенных элементов, концентрация азота в несколько раз была выше, чем в других водоемах системы. Для данного водоема были зафиксированы концентрации Сu и Ni, которые превысили фоновые значения в несколько раз и стали максимальными для системы р.Куна. Содержание Al также максимально для оз.Травяное по сравнению с другими изученными водными объектами, а по концентрации Sr водоем уступает только оз.Сердцевидное. Также сравнительно высокими оказались концентрации Pb, Cd и Cr (табл.1.4). Вероятно, повышенные концентрации этих загрязнителей можно объяснить местом выбора точки отбора, которой явился залив в восточной части озера. Здесь почти полностью отсутствовало течение, поэтому водообменные процессы, очевидно, также были замедлены, что и стало причиной повышенного содержания элементов-загрязнителей.

Озеро Куна располагается за пределами Хибинского горного массива, в зоне северной тайги, и является самым крупным из исследованных водоемов. Относится к классу небольших озер. Гидрохимические показатели находятся в пределах фоновых значений (табл.1.4). Значения активной реакции характеризуются как околонейтральные. Содержание органического вещества и биогенных элементов ниже, чем в оз.Травяное. Концентрации Cu и Ni незначительно превышают фоновые значения.

Устьевой участок р.Куна расположен в месте впадения р. Куна в плес Б.Имандра. Гидрохимический режим этого участка, с одной стороны, определяется стоком р.Куна и по ряду показателей во многом схож с таковыми для оз.Куна, с другой стороны, испытывает воздействие комбината "Североникель", находящегося на противоположном берегу оз.Имандра. Динамика гидрохимических показателей устья р.Куна определяется общей гидродинамической системой в этой части оз.Имандра. Из источников загрязнения можно выделить также железную дорогу, расположенную вдоль восточного берега оз.Имандра. Активная реакция воды слабощелочная, значения щелочности несколько выше, чем в оз.Куна, по многим другим показателям, таким как содержание ТМ, Al и Sr, незначительно отличается от таковых в оз.Куна (табл.1.4). Эти водные объекты практически идентичны по содержанию органического вещества, перманганатной окисляемости, содержанию основных анионов и катионов.