- •Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

- •Предмет, значение и задачи дисциплины

- •Программа Введение

- •Теоретические основы процессов химической технологии

- •Гидромеханические процессы и аппараты

- •Механические процессы

- •Тепловые процессы и аппараты

- •Массообменные процессы и аппараты

- •Лабораторные работы

- •Курсовой проект

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Методические указания к выполнению контрольных заданий

- •Тема I. "Гидромеханические процессы". Задачи и вопросы для контрольных работ: 1-10, 1-20. Стандартные задачи: 3.4, 3.6, 3,10, 3.18, 3.23 [3, Глава 3]. Теория - глава 5 [1].

- •Тема 4. "Сушка. Адсорбция" (Задачи 51-70, вопросы 81-110). Стандартные задачи: 9.1; 9.3; 9.4; 10.4; 10.16; 10.21; 10.24. Теория - главы IX, х. [3].

- •Контрольная работа 4. (для экономических специальностей)

- •Тема 1. Гидромеханические процессы

- •Тема 2. Теплопередача в химической аппаратуре. Нагревание, охлаждение, конденсация, выпаривание.

- •Тема 3. Основы массопередачи. Абсорбция. Перегонка и ректификация.

- •Тема 4. Сушка. Адсорбция.

- •Концентрация поглощаемого вещества на выходе из аппарата (проскоковую) принять начальной 5% от начальной. Контрольные вопросы.

- •Классификация теплообменников.

- •Устройство кожухотрубчатого теплообменника.

- •Конструкции кожухотрубчатых теплообменников.

- •Методика расчёта кожухотрубчатого теплообменника

- •1) Определяем среднюю разность температур Δtср

- •2) Тепловая нагрузка (расход передаваемого тепла):

- •3) Определяем коэффициент теплопередачи.

- •4) Требуемая площадь поверхности теплообменника f:

- •1) Определяем среднюю разность температур Δtср

- •2) Определяем тепловой поток q

- •3) Определяем поверхность теплообмена f

- •Пример расчета задач 31-40.

Методика расчёта кожухотрубчатого теплообменника

Рассчитать кожухотрубчатый теплообменник – значит определить необходимую поверхность теплообменника и подобрать теплообменник по ГОСТу.

Математическая модель расчёта теплообменника представлена двумя уравнениями: основное уравнение теплопередачи (1) и уравнение теплового баланса (2).

Q=К.F.Δ tср (1)

Q=Q1=Q2+Qпот (2)

Q – тепловой поток, кДж/с

Q1 – тепло отдаваемое более нагретым телом, Вт

Q2 – тепло воспринимаемое менее нагретым телом, Вт

К – коэффициент теплопередачи теплоносителем, Вт/м2.град

F – Поверхность теплообменника, м2

Δ tср – средняя разность температур между теплоносителем (оС, К)

Qпот – потери теплового потока, Вт

Если Qпот = 0, то Q1=Q2=Q

Из уравнения (1)

![]() (м2)

(м2)

Для определения F нужно найти Δ tср, Q и К.

В контрольной работе по расчёту теплообменника студентам-заочникам предложено 2 варианта задач по расчёту теплообменника:

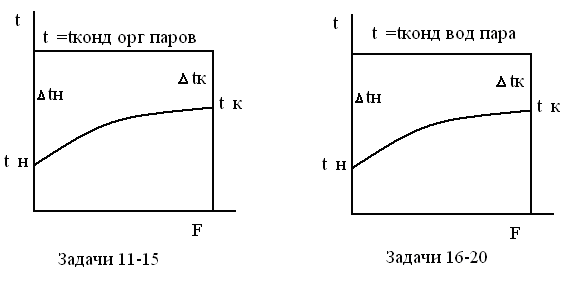

Задачи 11-15 – в межтрубном пространстве теплообменника конденсируются органически пары (теплоноситель I), в трубном пространстве циркулирует охлаждающая вода (теплоноситель II).

Задачи 16-20 – в межтрубном пространстве конденсируется водяной пар, в трубном пространстве нагревается органическая жидкость.

1) Δtср - cредняя разность температур теплоносителей определяется в зависимости от характера изменения температуры теплоносителя вдоль поверхности теплообменника.

Исходя из условий задачи 1 теплоноситель конденсируется. Изменение агрегатного состояния происходит при постоянной температуре:

Задачи 11-15 – tконд= tкип жидкости (см табл. 1)

Задачи 16-20 – tконд в зависимости от давления водяного пара (см табл. 9)

Второй теплоноситель нагревается от t2н=10 оС до t2к.

В первом варианте задач (11-15) t2к = tконд - Δtк, Δtк =15÷20 оС. (по условию задачи)

Во втором варианте (16-20) t2к = tкип органической жидкости (см табл. 1)

С троим

график изменения температур:

троим

график изменения температур:

Рис – Изменение температуры теплоносителя вдоль поверхности теплообменника.

Если агрегатное состояние одного из теплоносителей меняется, направлени6е движения теплоносителей не играет роли при определении средней разности температур

,

если

,

если

![]()

![]() ,

с достаточной точностью

,

с достаточной точностью

![]()

Определяем среднюю температуру II теплоносителя

tср2 = tконд -Δ tср

2) Тепловой поток Q определяется из уравнения теплового баланса:

Q1=Q2

Q1 – тепло выделяемое при конденсации паров. (Вт)

Q1=G1.r1, где

G1 – расход паров (кг/с)

r1 – удельная теплота конденсации пара (Дж/кг)

Q2 - тепло, воспринимаемое жидким теплоносителем (Вт)

Q2=G2.с2.( t2к- t2н), где

G2 – расход жидкости (кг/с)

с2 – средняя удельная теплоёмкость жидкости, определяется по средней температуре жидкости (Дж/кг град)

t2н, t2к – температура II теплоносителя на входе и выходе из теплообменника (оС)

Тогда уравнение теплового баланса запишется

Q=G1.r1=G2.c2. (t2к-t2н)

3) Коэффициент теплопередачи (К) зависит от коэффициентов теплоотдачи.

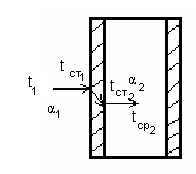

Теплопередача – процесс переноса теплоты от ядра потока более нагретого теплоносителя к ядру потока менее нагретого через стенку. Это сложный процесс, он состоит из 3 этапов:

а) процесс теплоотдачи из ядра потока теплоносителя I к наружной стенке трубки (конвекция), (1)

б) процесс переноса теплоты через стенку (теплопроводность), (2)

в) процесс переноса теплоты от наружной стенки трубки в ядро потока II теплоносителя (теплоотдача или конвекция) (3)

Это описывается уравнениями:

Если стенки трубки покрыты загрязнениям или накипью, то

![]() (2),

где Σr –

суммарное термическое сопротивление

загрязнения самой стенки

(2),

где Σr –

суммарное термическое сопротивление

загрязнения самой стенки

λ – теплопроводность материала стенки

![]() (3),

(3),

где α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи со стороны 1 и 2 теплоносителей (Вт/м2 .К)

Решая систему из 3-х уравнений (1), (2), (3) получим:

Вт/м2.град

Вт/м2.град

Значит, чтобы определить коэффициент теплопередачи (К) нужно сначала рассчитать коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 и сумму термических сопротивлений Σr. Чтобы определить коэффициент теплоотдачи нужно ответить на 2 вопроса:

а) Меняет или не меняет агрегатное состояние теплоноситель,

б) Если теплоноситель не меняет агрегатного состояния, то каков тогда режим движения теплоносителя.

В задачах 11-20 теплоноситель меняет агрегатное состояние (конденсируется), поэтому α1=αконд

Второй теплоноситель не меняет агрегатного состояния, значит нужно определить режим движения теплоносителя.

Режим движения теплоносителя определяется числовым значением критерия Рейнольдса:

![]()

ω – скорость движения теплоносителя (м/с)

![]() - коэффициент динамической вязкости

(Па.с)

- коэффициент динамической вязкости

(Па.с)

![]() - плотность второго теплоносителя, кг/м3

- плотность второго теплоносителя, кг/м3

l - определяющий размер, в данном случае l=dвн, (м).

Скорость движения II теплоносителя (ω) нам неизвестна, поэтому используем вариант расчёта, в котором делается предварительный выбор теплообменника по ГОСТу, а дальнейшими расчётами он проверяется.

Задаёмся критерием Рейнольдса (Re≥10000). Пусть Re=10000 (турбулентный режим), тогда

![]()

По ГОСТу существуют теплообменники с трубками 20x2 и 25x2, выбираем 25х2, где 25 мм – наружный диаметр трубки, 2 мм – толщина стенки трубки, внутренний диаметр dвн = 21 мм = 0,021 м. Предварительный выбор теплообменника проводится по числу труб в одном ходу и ориентировочной поверхности теплообменника.

Число труб в одном ходу теплообменника определяется из уравнения расхода для II теплоносителя:

![]()

где n – число труб в одном ходу,

Sтр – поперечное сечение одной трубки, м2,

V2 – объёмный расход II теплоносителя, м3/с.

Заменив объёмный расход массовым мы получим:

![]()

![]()

Ориентировочное значение поверхности

теплообменника

![]() определяем выбрав ориентировочное

значение коэффициента теплопередачи

в зависимости от условий теплообменника

(см. табл. 5).

определяем выбрав ориентировочное

значение коэффициента теплопередачи

в зависимости от условий теплообменника

(см. табл. 5).

В задачах 11-15 тепло передаётся от насыщенных органических паров к воде (Кор=300-800 Вт/м2.К)

В задачах 16-20 тепло передаётся от водяного пара к органической жидкости (Кор=120-340 Вт/м2.К).

Тогда:

![]()

Зная np и Fop предварительно выбирают теплообменник по таблице 4 (n<np, F<Fop)

При выборе приводят все возможные варианты одного, двух, четырёх, шести ходового теплообменника (см. табл.).

Выбрав теплообменник мы имеем:

nT – табличное число труб в одном ходу,

nобщ – общее число труб во всех ходах,

L - длина труб,

FT – табличная поверхность теплообменника.

Сделав предварительный выбор теплообменника, уточняют режим движения теплоносителя II в выбранном теплообменнике.

![]()

По значению Re определяют режим движения теплоносителя и выбирают критериальное уравнение:

Re>10000 (турбулентный),

![]()

![]()

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - теплоёмкость, коэффициент динамической

вязкости, теплопроводность теплоносителя

II при температурах tср2

- теплоёмкость, коэффициент динамической

вязкости, теплопроводность теплоносителя

II при температурах tср2

2300<Re<10000 (переходный),

![]()

Пока мы не знаем значение tcт2 и принимаем

![]()

В дальнейших расчётах мы уточним этот коэффициент.

Выбрав критериальное уравнение для соответствующего режима, определяем Nu2 и α2

![]()

![]() - коэффициент теплоотдачи от внутренней

стенки в ядро потока II

теплоносителя.

- коэффициент теплоотдачи от внутренней

стенки в ядро потока II

теплоносителя.

Определяем α1 – коэффициент теплообмена из ядра потока 1 теплоносителя к наружной стенке трубки.

Как описывалось выше α1= αконд

В задах 11-15 конденсируются органические пары

где

![]() - расход I теплоносителя

(пара) (кг/с)

- расход I теплоносителя

(пара) (кг/с)

![]() - динамическая вязкость 1 теплоносителя,

(м.с)

- динамическая вязкость 1 теплоносителя,

(м.с)

ρ1 – плотность I теплоносителя (кг/м3)

![]() - теплопроводность 1 теплоносителя,

(Вт/м.град)

- теплопроводность 1 теплоносителя,

(Вт/м.град)

dнар – наружный диаметр трубок (м),

nобщ – общее число трубок в теплообменнике.

В задачах 16-20 конденсируется водяной пар:

где

![]() и

и

![]() - поправочные коэффициенты; Bt

– коэффициент, зависящий от температуры

конденсации пара.

- поправочные коэффициенты; Bt

– коэффициент, зависящий от температуры

конденсации пара.

Суммарное термическое сопротивление Σr определяется в зависимости от термических сопротивлений загрязнений и самой стенки

Σr=r1+δ/λ+r2

r1 и r2 – термические сопротивления загрязнённой стенки со стороны пара и жидкости (табл. 8)

δ – толщина стенки трубки = 0,002 м

λ – коэффициент теплопроводности стенки. Если стенка стальная, то λ=46,5 Вт/м.град

Зная α1, α2 и Σr определяем коэффициент теплопроводности:

4) Теперь мы можем определить поверхность теплообменника

![]() (м2)

(м2)

Рассчитанную поверхность сравнивают с табличной, которую мы получили при предварительном выборе теплообменника FТ.

Определяем запас поверхности теплообменника

![]()

Если Δ > 30%, то мы выбираем другой теплообменник и повторяем расчёты.

Выбор конструкции кожухотрубного теплообменника.

При выборе теплообменника по ГОСТу необходимо определить не только поверхность теплообмена и ходовость, но и выбрать конструкцию теплообменника.

Для этого необходимо найти разность температур между кожухом и трубками.

Δt=tкож-tтр,

где tкож – температура кожуха, tтр – температура трубки

tкож предполагается равной температуре теплоносителя в межтрубном пространстве tмтр

tкож= tмтр

Температура трубки:

tтр=(tст1+tст2)/2

где tст1 – температура наружной стенки трубки, tст2 – температура внутренней стенки трубки.

Значит, наша задача – определить температуру стенок трубки.

Для этого используют метод итераций (метод последовательных приближений)

Выразим три этапа передачи тепла через удельный тепловой поток – q:

![]() (1)

(1)

![]() (2)

(2)

![]() (3),

(3),

где Q – постоянный тепловой поток, поэтому

q1=q2=q3

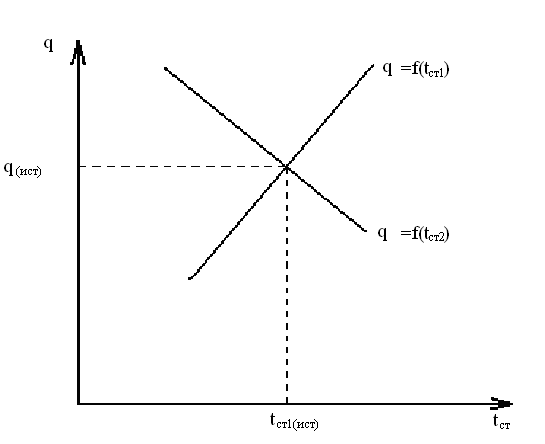

Задаёмся температурой наружной стенкой трубки дважды – tст1, t`ст1.

Вычисляем q1 и q`1 по уравнению (1), t`cт2 по уравнению (2), принимая q1=q2.

tст2=tcт1-q1.Σr

и q3 по уравнению (3), уточнив коэффициент теплоотдачи α2

![]() ,

,

где![]() - критерий Прандтля для II

теплоносителя при температуре tст2.

- критерий Прандтля для II

теплоносителя при температуре tст2.

q3=α`2.(tст2-tcр2)

В результате получаем таблицу

-

tcт1

q1

tст2

q3

t’cт1

q`1

t`ст2

q`3

По данным таблицы строим график зависимости q1=f(tcт1), q3=f(tст2)

Точка пересечения соответствует условию q1=q2=q3=qист

Находим tст1(ист), tст2(ист) и qист по графику.

t2ст(ист) = tст1(ист) - qист.Σr

tтр= (tст1(ист) + tст2(ист) )/2

Δt=tконд-tтр

Определив Δt можно выбрать конструкцию теплообменника:

Δt<50 – теплообменник жёсткой конструкции (тип ТН)

Δt>50 – теплообменник полужёсткой конструкции (тип ТК)

(см. конструкции кожхотрубчатых теплообменников)

ПРИМЕР РАСЧЁТА задач 11-15

Рассчитать вертикальный кожухотрубный теплообменник для конденсации 7800 кг/ч насыщенного пара бензола под атмосферным давлением. Жидкий бензол отводится из конденсатора при температуре конденсации. Охлаждающая вода, проходящая по трубам, нагревается от 10 до 60 оС (tконд-20).

Решение.