3. Биологические и агрохимические характеристики почвы

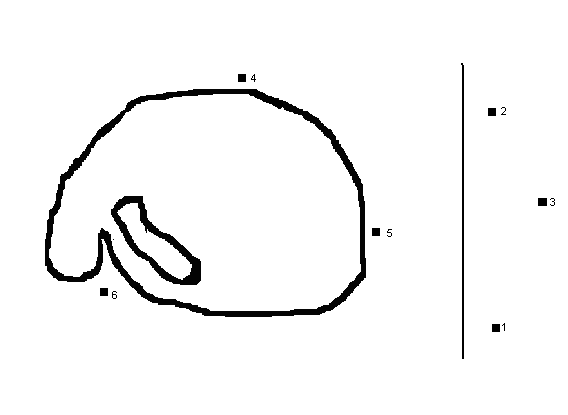

Отбор почвенных проб проводился на 6 станциях по водосбору пруда Карапуз, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Станции отбора проб почвы в окрестностях пруда

(1-3 расположены на прилегающем поле, 4-6 на водосборе)

На каждой станции почва анализировалась по следующим показателям:

pH (кислотность)

влажность

объемная масса

таксономический состав водорослей

таксономический (групповой) и количественный состав бактерий

Определение pH почвы

Проводится как в водной вытяжке, так и 1н. растворе KCl. Для этого 10 г. почвы естественной влажности заливают 25 мл холодной дистиллированной воды, из которой предварительно удален CO2 (путем кипячения в течение часа). Почву с водой встряхивают 5 минут, столько же времени отстаивают, фильтруют через бумажный фильтр и в фильтрате определяют pH с помощью pH-метра (Аношко и др., 2003). Результаты опыта показаны в таблице 3.

Таблица 3

Показатели кислотности (pH) почвы в окрестностях пруда Карапуз

№ станции |

Раствор КСl |

1 |

6,96 |

2 |

5,98 |

3 |

6,69 |

4 |

4,51 |

5 |

4,92 |

6 |

5,43 |

Согласно стандартам, оптимальным значением pH для минеральных почв является 5-7.

Отличие данных на станции 1, 2, 3, взятых на поле и 4, 5, 6, находящихся возле пруда, можно объяснить тем, что на сельскохозяйственном поле, возможно, привносились удобрения, которые повышают буферность почвы, из чего следуют более высокие значения рН (близкие к нейтральным). Щёлочность почвы повышается за счёт известкования или внесения богатого известью субстрата.

На станциях взятых возле пруда рН более кислая. По сравнению с 2011г. значения рН в текущем году были приблизительно такие же.

Определение влажности

Сущность метода заключается в определении потери влаги при высушивании почвы.

Почвенные пробы помещают в пронумерованные, высушенные и взвешенные стаканчики и закрывают их крышками, взвешивают. Открытые стаканчики вместе с крышками помещают в нагретый сушильный шкаф. Почву высушивают до постоянной массы при температуре 105±2˚С (Аношко и др, 2003).

Содержание влаги в почве (W) вычисляют в процентах по формуле (1):

W= (m1- m0) / (m0- m) * 100 (1),

где m1 – масса влажной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

m0 – масса высушенной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

m – масса пустого стаканчика с крышкой, г.

Коэффициент влажности (Кв) рассчитываем в граммах по формуле (2):

![]() (2).

(2).

Данные о влажности образцов почв приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели полевой влажности почвы в окрестностях пруда Карапуз

№ пробы |

m1, г |

m0, г |

m, г |

Влажность, % |

Коэффициент влажности |

1 |

92,3 |

83,2 |

22,7 |

15,04 |

0,85 |

2 |

103,5 |

93,4 |

23,0 |

14,3 |

0,86 |

3 |

104,4 |

100,7 |

22,9 |

4,75 |

0,95 |

4 |

96,2 |

82,8 |

22,8 |

22,3 |

0,78 |

5 |

99,6 |

95,4 |

21,3 |

5,7 |

0,94 |

6 |

98,6 |

92,5 |

22,2 |

8,7 |

0,91 |

Определение объемной массы почвы

Расчеты объемной массы почв проводили по формуле (3):

d= m/V (3),

где V – объем цилиндра, см3, рассчитываем по формуле V=hπr2, где π – 3,14; r – радиус цилиндра, см; h – высота цилиндра, см.

d – объемная масса, г/см3

m – масса сухой почвы, г

V =3,14×3,5×6,25=68,7 (см3)

Данные об объемной массе почв даны в таблице 5.

Таблица 5

Показатели объемной массы почвы

№ станции |

Масса сухой почвы, г |

d, г/см³ |

1 |

67,7 |

0,99 |

2 |

69,3 |

1,01 |

3 |

73,4 |

1,07 |

4 |

95,5 |

1,39 |

5 |

57,2 |

0,83 |

6 |

67,3 |

0,98 |

В целом, показатели плотности почвы не сильно различаются на разных станциях.

Таксономический и количественный состав микроорганизмов

Для количественного определения почвенных микроорганизмов рекомендуется проводить анализ усредненной пробы, полученной путем смешивания нескольких образцов.

Усредненный образец составляют только из отдельных проб с площади, характеризующейся одинаковыми почвенными характеристиками на всех участках. Необходимо взять 6 точек. Пробы почвы отбираются на каждом из участков в его пяти точках по диагонали или по «конверту».

Образец берется из пахотного слоя глубиной 10 см. В первом случае стерильным ножом или лопаткой соскабливают поверхностный слой почвы глубиной несколько сантиметров, затем другой лопаткой берут образец, который осторожно переносят в стерильный сосуд.

Выделенные из почвы микроорганизмы культивируют на питательных средах (полноценная среда – рыбный агар (РА), крахмало-аммиачная среда (КАА), подкисленная среда Чапека) (Колешко,1981). Посев делался из разведения 1:102. Для учёта микроорганизмов использовался поверхностный посев. Для этого брали 0,1 мл соответствующего разведения и наносили на поверхность соответствующей среды и стеклянным шпателем равномерно распределяли капли суспензии по поверхности агара. Засеянные чашки подписывали, переворачивали крышкой вниз и помещали в термостат при 28°С. Посев делали на три параллельных чашки. Учет выросших колоний микроорганизмов проводили через трое суток.

Таблица 6

Количество разных групп микроорганизмов, тыс./г абсолютно сухой почвы

№ пробы |

Актиномицеты |

Микроскопические грибы |

Гетеротрофные микроорганизмы |

1 |

4470,6 |

3223,6 |

5047,1 |

2 |

7779,1 |

3081,4 |

3465,2 |

3 |

5473,3 |

2568,4 |

1642,2 |

4 |

2192,3 |

5525,6 |

2705,2 |

5 |

521,3 |

4265,9 |

1095,8 |

6 |

3142,9 |

3956,1 |

5153,9 |

Наиболее большое количество микроорганизмов выявлено в пробах № 1, 2, 6, наименьшее в пробах № 3, 4, 5. Микроскопических грибов больше выявлено в пробах № 4, 5, 6, а меньше выявлено в пробах № 1, 2, 3, т.к для грибов оптимальными условиями является наименьшая влажность и кислая рН, что и соответствует нашим данным по влажности и рН в пробах № 4, 5, 6. Актиномицетов больше в пробах № 1, 2, 3, меньше в пробах № 4, 5, 6, скорее всего это связано с тем что для них оптимальными условиями развития является щелочная рН и высокая влажность, при том проба № 5 существенно отличается от других (выявлено наименьшее количество организмов) тем, что там наименьшая влажность, при которой актиномицеты слабо развиваются.

Определение видового состава почвенных водорослей

Наиболее простым методом для выявления состава почвенной альгофлоры является метод «стекол обрастания» (Штина, Зенова, 1990).

Исследуемую почву помещаем в стерильные чашки Петри и в увлажненном состоянии выдерживают на свету. Для увлажнения применяют дистиллированную воду. На поверхности почвы раскладывают стерильные покровные стекла в количестве 4-8 на чашку. Между стеклами и почвой должны оставаться «влажные камеры». Почву периодически увлажняют до 80% от полной влагоемкости. На нижней поверхности «стекла обрастания» начинается развитие водорослей. Через несколько недель можно начинать просмотр стекол под микроскопом.

Данные о видовом составе почвенных водорослей приведены в таблице 7.

Таблица 7