- •Тема 1. Обзор системы 1с:Предприятие 8.0

- •1.1. Обзор системы 1с:Предприятие 8.0

- •1.2. Объекты конфигурации

- •1.3. Инструменты разработки

- •1.4. Администрирование

- •1.5. Файловый и клиент-серверный варианты работы

- •Вопросы для повторения

- •Резюме по теме

- •Тема 2. Встроенный язык. Программные модули.

- •2.1. Встроенный язык

- •2.1.1. Программные модули

- •2.1.2. Разделы программного модуля

- •2.2. Контекст

- •2.3. Стандарты именования переменных, процедур и объектов конфигурации

- •2.4. Правила написания программных модулей

- •2.5. Конструкции встроенного языка

- •2.5.1. Условия

- •2.5.2. Циклы

- •2.5.3. Безусловные переходы

- •2.5.4. Обработка исключений

- •2.5.5. Процедуры и функции

- •2.6. Инструкции препроцессора

- •2.7. Типы данных

- •2.8. Редактор программных модулей

- •Вопросы для повторения

- •Резюме по теме

- •Тема 3. Основные объекты конфигурации

- •3.1. Константы

- •3.2. Справочники, их структура, предопределенные элементы, подчиненные справочники, иерархические справочники

- •3.2.1. Структура справочника

- •3.2.2. Предопределенные элементы

- •3.2.3. Подчиненные справочники

- •3.2.4. Табличные части

- •3.2.5. Иерархические справочники

- •3.2.6. Экранные формы

- •3.3. Документы и журналы документов

- •3.3.1. Структура документа

- •3.3.2. Экранные формы документа

- •3.3.3. Макеты документа

- •3.3.4. Проведение документов

- •3.3.5. Модуль документа

- •3.3.6. Нумерация документов

- •3.3.7. Журналы документов

- •3.3.8. Последовательности

- •3.4. Перечисления

- •3.5. Отчеты и обработки

- •3.6. Внешние обработки

- •Вопросы для повторения

- •Резюме по теме

- •Тема 4. Интерфейс пользователя

- •4.1. Интерфейсы

- •4.2. Экранные формы

- •4.3. Редактор форм

- •4.4. Элементы управления

- •4.4.1. Поле ввода

- •4.4.2. Надпись

- •4.4.3. Кнопка

- •4.4.4. Командная панель

- •4.4.5. Флажок

- •4.4.6. Переключатели

- •4.4.7. Табличное поле

- •4.4.8. Поле списка

- •4.4.9. Поле выбора

- •4.4.10. Панель

- •4.4.11. Поле табличного документа

- •4.4.12. Рамка

- •4.4.13. Картинка

- •4.4.14. Диаграмма

- •4.4.15. Индикатор

- •4.4.16. Полоса регулирования

- •4.4.17. Поле календаря

- •4.4.18. Поле текстового документа

- •4.4.19. Поле html-документа

- •4.4.20. Разделитель

- •4.5. Привязка границ

- •4.6. Приемы программирования

- •4.6.1. Открытие и закрытие форм

- •4.6.2. Формы для выбора

- •4.6.3. Внешний вид формы

- •4.6.4. Элементы формы

- •Вопросы для повторения

- •Резюме по теме

- •Тема 5. Коллекции значений

- •5.1. Массив

- •5.2. Структура и соответствие

- •5.3. Список значений

- •5.4. Таблица значений

- •5.5. Дерево значений

- •Вопросы для повторения

- •Резюме по теме

- •Тема 6. Взаимодействие с другими системами

- •6.1. Текстовые файлы

- •6.1.1. Объект «ТекстовыйДокумент»

- •6.1.2. Последовательный доступ к тексту

- •6.1.3. Объект «ЗаписьТекста»

- •6.1.4. Объект «ЧтениеТекста»

- •6.2. XBase (работа с dbf-файлами)

- •6.2.1. Запись dbf-файла

- •6.2.2. Чтение dbf-файла

- •6.2.3. Удаленные записи

- •6.2.4. Индексы

- •6.3.1. Запись xml

- •6.3.2. Чтение xml

- •6.4. Интернет-технологии

- •6.4.1. Интернет-соединение

- •6.4.2. Поле html-документа

- •6.4.3. Электронная почта (e-mail)

- •6.4.4. Работа с ftp

- •6.5. Работа с операционной системой

- •6.7. Механизм Automation

- •6.8. Технология внешних компонент

- •Вопросы для повторения

- •Резюме по теме

- •Практикум (лабораторный) Лабораторная работа №1. Знакомство с платформой 1с:Предприятие 8.0. Создание новой информационной базы.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №2. Знакомство с объектом конфигурации «Справочник».

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №3. Знакомство с объектом конфигурации «Документ».

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №4. Знакомство с объектом конфигурации «Регистр накопления».

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №5. Знакомство с объектом конфигурации «Отчет».

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №6. Знакомство с объектом конфигурации «Макет».

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №7. Редактирование макетов и форм.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №8. Периодический регистр сведений.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №9. Знакомство с объектом конфигурации «Перечисление».

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №10. Проведение документа по нескольким регистрам.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа №11. Оборотный регистр накопления.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа № 12. Знакомство с объектом конфигурации «Отчет» ч.1.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

- •Лабораторная работа № 13. Знакомство с объектом конфигурации «Отчет» ч.2.

- •Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

- •Теоретическая часть

- •Общая постановка задачи

- •Список индивидуальных данных

- •Пример выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Способ оценки результатов

Контрольные вопросы к защите

Что такое оборотный регистр накопления?

В чем отличие между регистром накопления остатков и оборотным регистром накопления?

Как выбирать реквизиты и измерения при создании регистров накопления?

Как создать оборотный регистр накопления?

Как создать движения документа без использования конструктора движений?

Способ оценки результатов

Результаты выполнения работ будут оцениваться сразу по всему курсу. По завершении выполнения лабораторного практикума у студента должны быть две разработанные конфигурации: одна типовая по приведенному примеру и вторая по самостоятельно выбранной теме. Эти конфигурации студент представляет преподавателю на проверку, при получении замечаний производится их доработка. Качество усвоения теоретического материала определяется в ходе тестирования по темам теоретического курса, итогового тестирования, сдачи экзамена по курсу. Для текущего контроля и для проверки хода выполнения лабораторных работ в некоторых работах предусмотрены отчеты, которые так же должны представляться преподавателю.

Отметка за разработанные в ходе лабораторного практикума конфигурации выставляется по следующей шкале:

«неудовлетворительно» – за выполнение 50% и менее лабораторных работ, по курсу.

«удовлетворительно» – за выполнение всех 100% лабораторных работ, но имеющих многочисленные недоработки и/или плохо продуманную конфигурацию, разработанную по индивидуальной теме.

«хорошо» – за выполнение всех 100% лабораторных работ, имеющих незначительные единичные недоработки, как в выполненном примере, так и в самостоятельно разработанной конфигурации.

«отлично» – за выполнение всех 100% лабораторных работ, не имеющих замечаний или с выполненной доработкой по незначительным замечаниям, а так же с хорошо продуманной и успешно реализованной конфигурацией по индивидуальной теме. Индивидуальная конфигурация должна иметь все изученные объекты метаданных, которые успешно функционируют и взаимосвязаны друг с другом; более 5 отчетов дающих исчерпывающую информацию по учету и анализирующих состояние учета; разработанный интерфейс, а в некоторых случаях несколько интерфейсов для одной или более ролей; все отчеты, печатные формы и диалоговые окна должны так же иметь удобный и функциональный интерфейс; приветствуется если, работа отличается уникальностью, интересными новыми решениями и идеями.

Лабораторная работа № 12. Знакомство с объектом конфигурации «Отчет» ч.1.

Целью лабораторной работы является знакомство с объектом конфигурации «Отчет» и такими понятиями, как реквизиты, диаграмма, язык запросов, источники данных запросов, виртуальные таблицы. Также целью лабораторной работы является создание нескольких отчетов, необходимых для решения нашей задачи.

Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения

См. Пример выполнения работы

Теоретическая часть

Создание отчетов

Настало время, чтобы познакомиться ближе с одним мощным инструментом платформы 1С:Предприятие - конструктором выходной формы.

Рассмотрим построение нескольких отчетов, которые будут использоваться в нашей конфигурации, и на их примере объясним основные возможности конструктора выходной формы.

В основе конструктора выходной формы лежит использование механизма запросов, реализованного в платформе 1С:Предприятие. Поскольку каждый отчет, как правило, подразумевает получение сложной выборки данных, сгруппированных и отсортированных определенным образом, очевидно, что для этих целей лучше всего использовать запрос к информации базы данных. Поэтому при вызове конструктора выходной формы в него «встраивается» конструктор запроса, позволяющий визуальными средствами описать запрос, лежащий в основе отчета. Кроме создания текста запроса конструктор выходной формы помогает также создать форму и макет отчета.

Примечательной возможностью конструктора выходной формы является то, что он может создавать отчет, используя два различных объекта встроенного языка.

Во-первых, отчет может быть построен с использованием объекта встроенного языка Запрос. Такой вариант отчета является довольно простым и не предоставляет больших возможностей для настройки параметров созданного отчета.

Во-вторых, отчет может быть построен с использованием объекта встроенного языка ПостроительОтчета. В этом случае пользователь получает большие возможности по интерактивной настройке самого запроса, на основе которого строится отчет (например, он может определять состав выбранных полей и задавать условия отбора).

Мы начнем рассматривать примеры создания отчетов в более простом варианте - без использования объекта встроенного языка ПостроительОтчета, а после того, как будем обладать достаточными знаниями - рассмотрим несколько примеров, в которых будет использован ПостроительОтчета.

Работа с запросами

Для работы с запросами используется объект встроенного языка Запрос. Он позволяет получать информацию, хранящуюся в полях базы данных, в виде выборки, сформированной по заданным правилам.

Источники данных запросов

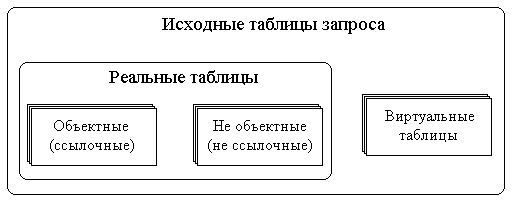

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Эти таблицы представляют данные реальных таблиц базы данных в удобном для анализа виде. Их можно разделить на две большие группы: реальные и виртуальные.

Реальные таблицы, в свою очередь, могут быть объектными (ссылочными) или не объектными (не ссылочными):

Отличительной особенностью реальных таблиц является то, что они содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, хранящейся в базе данных. Например, реальными таблицами являются таблица «Справочник.Клиенты», соответствующая справочнику «Клиенты» или таблица «РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов», соответствующая регистру накопления «ОстаткиМатериалов».

Виртуальные таблицы формируются, в основном, из данных нескольких таблиц базы данных. Например, виртуальной таблицей является таблица «РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты», формируемая из нескольких таблиц регистра накопления «ОстаткиМатериалов». Иногда виртуальные таблицы могут формироваться и из одной реальной таблицы (например, виртуальная таблица «Цены.СрезПоследних» формируется на основе таблицы регистра сведений «Цены»). Однако общим для всех виртуальных таблиц является то, что им можно задать ряд параметров, которые будут определять, какие данные будут включены в эти виртуальные таблицы. Набор таких параметров может быть различным для разных виртуальных таблиц, и определяется данными, хранящимися в исходных таблицах базы данных.

Реальные таблицы подразделяются на объектные (ссылочные) и не объектные (не ссылочные).

В объектных (ссылочных) таблицах представлена информация ссылочных типов данных (справочники, документы, планы видов характеристик и т.д.). А в не объектных (не ссылочных) - всех остальных типов данных (константы, регистры и т.д.).

Отличительной особенностью объектных (ссылочных) таблиц является то, что они содержат поле «Ссылка», содержащее ссылку на текущую запись. Кроме этого для таких таблиц возможно получение пользовательского представления объекта, эти таблицы могут быть иерархическими и поля таких таблиц могут содержать вложенные таблицы (табличные части).

Язык запросов

Алгоритм, по которому данные будут выбраны из исходных таблиц запроса, описывается в тексте запроса на специальном языке - языке запросов. Текст запроса состоит из нескольких частей:

описание запроса,

объединение запросов,

упорядочивание результатов,

АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ,

описание итогов.

Обязательной частью запроса является только первая - описание запроса. Все остальные присутствуют по необходимости.

Описание запроса определяет источники данных, поля выборки, группировки и т.д.

Объединение запросов определяет, как будут объединены результаты выполнения нескольких запросов.

Упорядочивание результатов определяет условия упорядочивания строк результата запроса.

АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ позволяет включить режим автоматического упорядочивания строк результата запроса.

Описание итогов определяет, какие итоги необходимо рассчитывать в запросе и каким образом группировать результат.

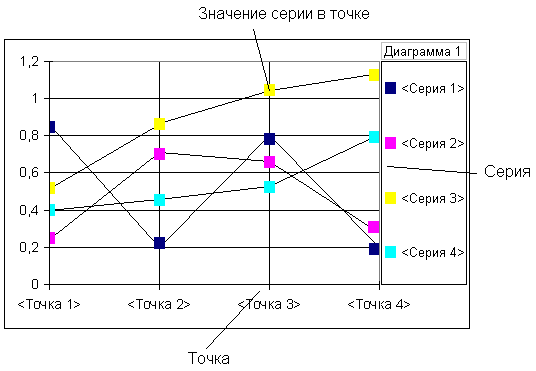

Диаграмма

Диаграмма является элементом управления, предназначенным для размещения в таблицах и формах системы 1С:Предприятие диаграмм и графиков различного вида.

Логически диаграмма является совокупностью точек, серий и значений серий в точке:

Как правило, в качестве точек используются моменты или объекты, для которых мы получаем значения характеристик, а в качестве серий - характеристики, значения которых нас интересуют.

Например, диаграмма продаж видов номенклатуры по месяцам будет состоять из точек - месяцев, серий - видов номенклатуры и значений - оборотов продаж.

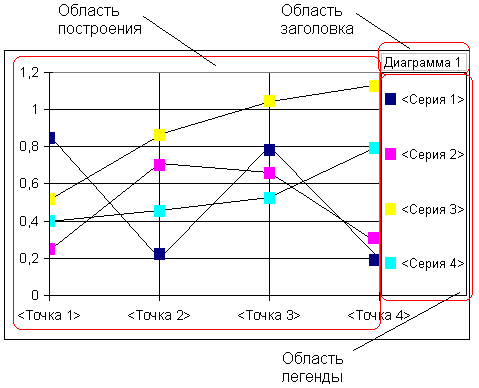

Диаграмма, как объект встроенного языка, имеет три области, которые позволяют управлять оформлением диаграммы - это область построения, область заголовка и область легенды:

Диаграмма может быть вставлена в форму либо в табличный документ. Заполнение диаграммы данными возможно двумя способами.

Во-первых, можно заполнить диаграмму данными автоматически. Для этого используется свойство диаграммы «ИсточникДанных». В качестве источника данных диаграммы может выступать область табличного документа (если диаграмма вставлена в табличный документ), либо таблица значений. Общее требование к источнику данных - он должен поставлять диаграмме (кроме самих данных) имена точек и серий. В случае с областью табличного документа имена точек и серий будут браться из верхней строки и левого столбца области; в случае с таблицей значений - из заголовков колонок и первой колонки.

Во-вторых, диаграмма может быть заполнена данными «вручную». Для этого нужно создать в диаграмме несколько серий и точек, а затем, используя метод УстановитьЗначение(), задать нужные значения для каждой пары серия - точка.

Следует отметить, что эти два способа заполнения диаграммы не могут комбинироваться.

В лабораторной работе мы будем использовать диаграмму, расположенную в форме и заполнять ее данными «вручную», используя метод УстановитьЗначение().