- •С. П. Евдокимов основы общей палеогеографии

- •Предисловие

- •Глава 1. История палеогеографии

- •1.1. Исторические условия возникновения

- •1.2. Этапы становления палеогеографии

- •Глава 2. Развитие палеогеографии антропогена

- •2.1. Выделение четвертичной (антропогеновой) системы

- •2.2. Краткая история изучения антропогена

- •Глава 3. Основные черты методологии палеогеографии

- •3.1. Объект и предмет палеогеографии

- •3.2. Соотношение палеогеографии с исторической

- •3.3. Структура палеогеографии

- •Глава 4. Методы палеогеографии

- •4.1. Наиболее значимые для палеогеографии

- •4.2. Структура методов палеогеографического

- •4.3. Общенаучные методы в палеогеографии

- •4.4. Актуализм и униформизм в палеогеографии.

- •4.5. Фациально-генетический метод

- •4.6. Материальные свидетельства

- •4.7. Проблемы палеогеографической интерпретации

- •Глава 5. Законы и закономерности, теории

- •5.1. Законы и закономерности в палеогеографии

- •5.2. Понятие теории и гипотезы

- •5.3. Ледниковая парадигма в палеогеографии

- •5.4. Критический анализ теории

- •Программа курса "палеогеография"

- •012500 «География»

- •4. Требования к уровню освоения содержания курса

- •II. Содержание курса

- •1. Разделы курса

- •2. Темы и краткое содержание

- •2. Методологические основы палеогеографии

- •3. Развитие природы земной поверхности

- •4. Кайнозойский этап развития природы

- •3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

- •4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ

- •5. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) по всему курсу

- •III. Распределение часов курса по темам и видам работ

- •IV. Форма итогового контроля

- •V. Учебно-методическое обеспечение курса

- •1. Рекомендуемая литература (основная)

- •2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

- •Оглавление

- •Глава 5. Законы и закономерности, теории и гипотезы

Глава 5. Законы и закономерности, теории

И ГИПОТЕЗЫ В ПАЛЕОГЕОГРАФИИ

5.1. Законы и закономерности в палеогеографии

Палеогеография является важной частью физической географии, поэтому палеогеографические законы и закономерности, хотя и обладают определенной спецификой, есть часть общих теоретических оснований физической географии. В последние 20 лет в физической географии резко обострился интерес к логическим основам, возможностям применения дедуктивных методов развития теории. Появилось несколько работ, в которых делается попытка рассмотреть номологические основания землеведения и ландшафтоведения. Сделан вывод о необходимости увязки и разграничения основ землеведения и ландшафтоведения с общенаучными фундаментальными представлениями, которые названы предгеографическими аксиомами: системная, иерархическая, временная, планетарная. Две географические системы – землеведческая и ландшафтная – не содержат, к сожалению, фактора времени. Лишь во втором следствии ландшафтной аксиомы говорится о пространственно-временной организованности ландшафтов. Но ведь это характерно также и для географической оболочки, и для ландшафтной сферы. В свойствах природы земной поверхности наблюдается замечательное триединство целого (географической оболочки), составных частей (геосфер, компонентов, ландшафтов) и их развития во времени. Поэтому можно говорить единой пространственно-временной географической аксиоме с соответствующими следствиями.

Анализ теоретических оснований физической географии позволяет нам на современном этапе сформулировать некоторые законы, учитывающие фактор времени и касающиеся главным образом не функционирования и динамики, а развития ПТК, то есть имеющих палеогеографический характер.

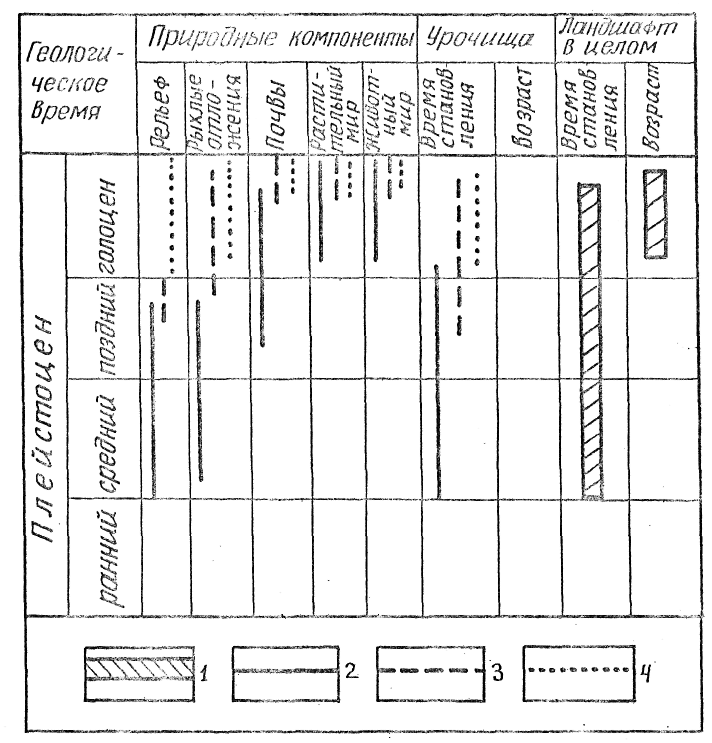

Закон убывания палеогеографической информации: вероятность сохранности свидетельств палеогеографических событий убывает в зависимости от давности события, его масштаба и вещественного состава носителя информации. Известно, что природные компоненты, принимающие участие в становлении современных ландшафтов (а это полностью относится и к ландшафтам прошлого) начали проявляться в них в разное время (рис. 10). Кроме того, в широких пределах изменяется и вероятность сохранности каждого из компонентов в ископаемом состоянии в зависимости от его свойств и местных условий, Таким образом, мы получаем осредненное и несколько искаженное представление о природных условиях прошлого. Получаемые реконструкции представляют собой подобие гомоморфных моделей, причем абстрагирование от тех или иных подробностей идет не по нашему желанию.

О. А. Борсук и Ю. Г. Симонов (1972) справедливо отмечают, что современную картину природы географы могут изучать практически с любой необходимой степенью точности и теоретически с бесконечным объемом информации. Палеогеографические же реконструкции всегда опираются на конечную, зачастую весьма ограниченную информацию, Высказано предположение, что естественная потеря информации о прошлом подчинена экспоненциальному закону.

Неполнота палеогеографической информации той или иной территории в определенной степени может быть компенсирована рассмотрением осредненной палеогеографической обстановки большей по размерам территории площади. Тогда возрастает вероятность нахождения материального свидетельства природной обстановки прошлого. Здесь, однако, необходимо заметить, что, как правило, чем выше ранг геосистемы, тем больше ее возраст. Поэтому усредняя информацию по площади, мы одновременно усредняем ее и по времени.

Из этого закона следует вывод о том, что сравнивать палеогеографические реконструкции различных временных срезов можно только с учетом соответствующих поправок на неполноту информации, которые еще необходимо выработать. При межрегиональной же корреляции необходим учет соразмерности сравниваемых регионов, а следовательно, и соразмерности объемов информации. Вызывает сомнение также правомочность географического прогнозирования на основе анализа палеогеографических срезов, когда информация о событиях протяженностью в несколько тысяч лет используется для составления моделей сценариев возможных изменений природной среды на ближайшие несколько десятков лет. Только учет непрерывности и дискретности географического пространства-времени, инвариантности реконструируемых ПТК и многое другое позволит поставить на современную научную основу географическое прогнозирование по палеогеографическим материалам.

Рис. 10. Время становления и возраст ландшафта степного Прииртышья (по составу природных компонентов в доминантных и субдоминантных урочищах; Николаев BJL. , 1979):

1 – ландшафт в целом; доминирующие урочища; 2 – плоские древнеал-лювкальные равнины с сухими степями на темно-каштановых почвах; субдоминантные урочища; 3 – дефляционные котловины соров и соленых озер с солонцово-солончаковыми комплексами на низких террасах; 4 – бугристо-грядовые эоловые песчаные равнины с сухими пса-мофитными степями на дерново-степных слабосформированных почвах

Закон убывания палеогеографической информации, по-видимому, тесно связан с законом устойчивости функционирования геосистем, или геосистем или законом регуляторных функций отдельных подсистем (блоков, групп организмов), осуществляющих регулирование и саморегулирование на основе вещественно-энергетических и информационных прямых и обратных связей. Этот закон сформулирован К. Н. Дьяконовым (1974) следующим образом: устойчивость геосистемы есть повторяющаяся последовательность расположения элементов и блоков в пространстве и функционировании во времени. Устойчивость в аспекте вертикальной и горизонтальной структуры геосистем отражает форму их постоянства, которая задается соответствующим инвариантом. Устойчивость, в аспекте функционирования отражает форму их развития через противоречия преобразовательной и стабилизирующей динамики. Чем более устойчива геосистема, существовавшая в прошлом, тем, в принципе, большую информацию о ней мы можем получить.

Прекращение существования той или иной геосистемы и переход ее в ископаемое состояние по А. Ю. Ретеюму (1988) – переход хорионов в сфрагиды. Им показано, что хотя сфрагида лишена системообразующего начала, она после исчезновения хориона продолжает существовать более или менее длительное время. Это относительно крупные скопления вещества, сами по себе обладающие значительной системообразующий силой. Благодаря массе вещественных следов сфрагиды имеют определенную устойчивость. Однако, с той же закономерной необходимостью, с какой всякое возникшее тело создает геосистему, которая проходит стадии развития от возникновения до исчезновения, всякая сфрагида неизбежно, в силу заложенных в ней свойств, движется к полному рассеянию в окружающей среде.

Периодический закон зональности А. А. Григорьева – М. И. Будыко: повторение однотипных географических зон располагается в порядке изменения величины радиационного баланса при сохранении постоянного соотношения тепла и влаги. Согласно Григорьеву и Будыко, он отражает реально существующую дифференциацию географической оболочки (точнее, ландшафтной сферы, по Ф. Н. Милькову) на природные зоны, в основе которой лежат различные от места к месту суммы приходящего радиационного тепла и атмосферной влаги. Это положение было формализовано при помощи введения радиационного индекса сухости. А. Вычисленные коэффициенты наглядно показывают, что соотношение тепла и влаги может быть одинаковым в разных географических поясах. Это характерно как для настоящего времени, так и для геологического прошлого. Легко видеть, что значительные изменения одного из показателей отношения приведет к сокращению, или даже полному исчезновению, одних и расширению за их счет других зон (гиперзональность, по А. А. Величко). Из всего этого следует необходимость придать закону зональности не только пространственный, но и временной смысл. С учетом этого фактора он будет звучать так: пространственно-временное развитие структуры географических зон осуществляется в порядке изменения термодинамических условий и соотношения тепла и влаги и приводит к смене состояний и изменению инвариантных свойств структуры и функционирования ПТК. Установление этих четырех параметров и составляет основу палеогеографических реконструкций. Такая формулировка закона зональности носит более общий характер. Исследования Н. Л. Беручашвили показали, что процессы и явления в ПТК имеют свою временную структуру, которая связана с их характерным временем, длиной периода и амплитудой изменений для циклических и квазициклических процессов, эффектами инерционности, последействия и т. д.

Закон направленно-ритмического развития географической оболочки: изменение внешних и внутренних воздействий на географическую оболочку выражается в качественном изменении ее состава, перехода от более простых, систем к более сложным, наращивании вещества и усилении его пространственной дифференциации, причем эти изменения происходят неравномерно во времени. Под внешними и внутренними воздействиями здесь понимается влияние географического пространства по М. И. Ермолаеву. Географическая оболочка развивалась вместе со всей планетой за счет внутренних материальных и энергетических ресурсов, ее масса, увеличивалась, а состав усложнялся. Об этом ярко свидетельствуют и особенности развития природы в новейшее геологическое время. Существует также и множество свидетельств ритмики различной по происхождению и продолжительности.

Один из аспектов этого закона отражает закон энтропии геосистем (Дьяконов, 1981): географические системы на определенном этапе своего развития обладают четко выраженными механизмами негэнтропии. Понятие энтропии употребляется в географии в двух значениях. Одно из них: энтропия – мера разнообразия структур, определяющая сложность организации системы, её функционирование. Поверхность земного шара в историческом аспекте характеризуется усложнением своей структуры, в частности количеством зон (принцип негэнтропии; каждый принцип – это закон в гносеологической функции). Другое, физическое, значение энтропии обнаруживается при характеристике направленности изменения различных форм свободной энергии в геосистемах. Такое понятие энтропии отличается от классического, термодинамического. Закон энтропии в геосистемах осложнен механизмами негэнтропии, и обе эти тенденции проявляются одновременно, но в различных плоскостях.

В. Н. Солнцевым (1981) сформулировано несколько эмпирически установленных постулатов, отражающих основные черты организованности географических явлений во времени: 1) хроноизменчивости географических явлений (процессов и объектов) свойствен колебательный характер – при постоянстве внешних воздействий динамически равновесные объекты как бы непрерывно "раскачиваются" и испытывают вынужденные колебания, складывающиеся с их собственными колебаниями; 2) хроноизменчивости географических явлений свойственно внутреннее разнообразие, выражающееся в широком спектре наблюдаемых колебаний: мелкомасштабные явления (периоды от долей секунд до десятков минут), мезомасштабные (периоды от часов до суток), синоптические (периоды от нескольких суток до месяцев), сезонные (годовой период и его ритмика), междугодичные (периоды в несколько лет), внутривековые (периоды в десятки лет), междувековые (периоды в сотни лет), сверхвековые (периоды в тысячи лет и более длительные геологические колебания), являющиеся предметом палеогеографии; 3) хроноизменчивости всех географических процессов в целом свойственна квазипериодичность, т.е. отсутствие строгой периодичности, которая, как известно, выражается в повторяемости колебаний одинаковой длительности – из-за инерционности объектов их реакция на внешние воздействия запаздывает, и возбуждаемые колебания изменяются по сравнению с начальным импульсом, что, в конечном счете, приводит к интерференции в объекте и окружающей его среде колебаний самой различной длительности и к "смазыванию" их начальной (возможно, строгой) периодичности; 4) среди источников хроноизменчивости географических явлений есть воздействия, носящие строго периодический характер; 5) внешние (по отношению к географической оболочке) периодические инсоляционные и гравитационные воздействия играют роль фактора упорядочения, согласования, синхронизации колебаний географических явлений.

Закон метахронности развития географической оболочки К. К. Маркова: одно и то же внешнее воздействие в пространственно различных геосистемах проявляется по-разному и в разное время. Данный закон является одним из основных для палеогеографии понятий и отражает такие свойства геосистем как устойчивость, иерархическая соподчиненность, территориальная дифференциация. К. К. Марков отождествлял метахронность с принципом пространства-времени, который, на наш взгляд, является более общим отражением характеристики свойств природы земной поверхности. По В. С. Преображенскому (1987) качества ландшафтов зависят от их иерархического уровня, их положения в системе географической оболочки (т.е. относительно других ландшафтов) и их состояния в системе эволюционных и динамических изменений, от тесноты их связей. Проявлением этих качеств во времени и является метахронность.

Закон эргодичности: временные состояния эргодичных природных систем прошлых геологических эпох имеют пространственные аналоги в современной природе земной поверхности. Это одно из важнейших принципиальных оснований палеогеографических реконструкций и прогнозирования: эргодичным процессам и состояниям природных геосистем, распределенным во времени, соответствуют аналоги, распределенные в современном пространстве и находящиеся на разных стадиях развития. Этот закон был сформулирован В. А. Боковым (1983) как позиционно-эволюционный принцип: последовательность эволюционных изменений геосистем, определяется пространственной последовательностью геосистем образующих вместе с данной геосистемой позиционный ряд.

Одна из форм проявления пространственно-временных отношений в геосистемах – их эргодичность. Существует эргодическая теорема, в которой доказывается равенство средних временных и пространственных изменений на стационарных вероятностных процессах. Пространственно-временные отношения некоторых географических явлений удовлетворяют данным условиям. Благодаря этому по пространственной структуре явления можно получить представление о его временной динамике и наоборот. Анализ хроноорганизации географических явлений показывает, что временной анализ реальности позволяет строго выделить и в полной мере обосновать пространственное своеобразие географических явлений. Такого рода замена использована Дэвисом еще в начале XX в. с помощью сравнительно-географического метода, когда сопоставляются аналогичные объекты, находящиеся на разных стадиях развития. Проделанный им анализ речных долин названных типов (а затем и других форм рельефа) позволил выстроить их в единый ряд и убедительно обосновать эрозионную концепцию развития. Аналогичным образом собрана аргументация, обосновывающая теорию эволюции склонов В. Пенком.

Эргодическое значение имеет также введенное В. Б. Сочавой для обозначения различных динамических состояний геосистем (по аналогии с сукцессионными рядами Ф. Клементса и географическими циклами У. Дэвиса) понятие серийных и факторально-динамических рядов фаций. Переменные состояния – серийные фации – недолговечны, сменяя друг друга, они в своем развитии проходят через состояния полусерийных и мнимосерийных фаций к коренной фации – эквифациальному состоянию.

А. Д. Арманд (1975) ставит вопрос: в какой степени пространственное разнообразие географических явлений может служить основой для построения эмпирических математических моделей прогнозного и объяснительного назначения? И отвечает на него: "Наблюдения природных процессов во времени дает более полноценный материал для моделирования геосистем. Однако, в случае недоступности таких наблюдений, изучение мгновенного состояния многих одинаковых объектов, рассеянных в пространстве, позволяет моделировать их структуру, вид внутрисистемных связей и развитие в условном времени. В соответствующих условиях возможно приведение модели к масштабу абсолютного времени"21.

В. А. Боков (1983) рассматривает простейший пример проявления эргодичности географических явлений. Географические зоны на Русской равнине чередуются с севера на юг в определенной последовательности. Если представить, что наблюдается перемещение зон на север, то каждая зона будет последовательно заменяться зонами, расположенными южнее. Тем самым временная смена будет повторять пространственное расположение.

Палеогеографические данные свидетельствуют, что за последние миллионы лет смещение природных зон на Русской равнине происходило неоднократно. Однако нельзя сказать, что наблюдалось простое перемещение зон с полным сохранением их свойств. Сами зоны изменялись. Тундростепь, располагавшаяся у края ледника на Русской равнине в плейстоцене, не идентична современной арктической пустыне, также располагающейся на границе со льдами, но в более высоких широтах. Поэтому, делает вывод Боков, пространственно-временная структура зон носит скорее квазиэргодический характер.

Пример эргодической системы приводит Ю. Г. Симонов (1966). Им показана схема последовательной смены ландшафтов по мере роста гипотетического материка в условиях тропического пояса. При малых размерах материка аридные ландшафты занимают небольшую площадь, по мере увеличения материка площадь аридных ландшафтов растет. Смена ландшафтов во времени в каждой точке соответствует пространственной последовательности.

Большое палеогеографическое значение имеет сформулированный В. А. Боковым (1983) вероятностно-статистический принцип интеграции геосистемы: вероятностно-статистическая форма пространственно-временного взаимодействия – основной способ интеграции физико-географических явлений, имеющих различные пространственно-временные масштабы. Основанием такого утверждения является наблюдаемое пространственно-ременное несовпадение природных тел – основных элементарных образований, взаимодействие которых порождает геосистемы. Формирование геосистем в ходе взаимодействия природных тел идет статистическим путем. За достаточно большой срок устанавливаются характерные сочетания взаимодействующих природных тел.

Такое утверждение исходит из предположения, что физико-географические процессы являются стохастическими. При вероятностной постановке географической задачи строгая частотная интерпретация теории вероятностей заставляет нас предполагать выполнение условий закона больших чисел и центральной предельной теоремы, из которых вытекает эргодический принцип. В случае стационарных стохастических процессов среднее по пространству и среднее по времени эквивалентны. Остается установить, являются ли физико-географические процессы стационарными. Д. Харвей считает, что в определенных ситуациях предположение о стохастичности и стационарности географических процессов вполне разумно, хотя географические ряды часто не являются стационарными и, кроме того, часто не являются непрерывными. Но коль скоро необходимые предположения приняты, и при построении теории, и при сборе данных мы вправе использовать все преимущества, вытекающие из этих предположений.

Возможно, существует также такая закономерность: достоверность палеогеографических реконструкций зависит от степени полноты и возраста палеоландшафта. О возрасте уже говорилось выше – с ним связано убывание палеогеографической информации. Однако это не столь однозначно. Ведь современные ландшафты представляют собой исторически сложившиеся геосистемы. В их структуре накоплена физико-географическая информация многих геологических эпох, что выражается и в составе природных компонентов, и в комплексе урочищ, порожденных в разное время, в неодинаковых палеоландшафтных условиях. Было подмечено (Николаев, 1976), что чем древнее геолого-геоморфологическая основа ландшафта, тем большая палеоландшафтная информация в нем сосредоточена. Степень же полноты палеоландшафта определяет разнообразие составляющих его компонентов. С ее увеличением возрастает вероятность сохранения того или иного их признака, материализованного в осадочной горной породе (с включенными в нее остатками флоры, фауны, человека и его материальной культуры), рельефа, современных ландшафтов.

Сравнительно-исторический униформистский закон: представления о связи с физико-географическими условиями закономерностей формирования определенного состава и свойств современных осадочных горных пород и особенностей рельефа являются основанием для вывода о физико-географических условиях прошлых геологических эпох по составу и свойствам соответствующих толщ осадочных горных пород и характеру рельефа.