- •Глава 2. Основные сведения из истории... Геоморфологической науки 4

- •Часть 1

- •Глава 1 геоморфология как наука. Объект ее изучения

- •Глава 2 основные сведения из истории возникновения и развития геоморфологической науки

- •Глава 3 общие сведения о рельефе Понятия о формах и элементах форм рельефа

- •1 Здесь и далее топонимика дана по географическому атласу (для учителей ср. Шк.; изд. Гугк при см ссср. М., 1980) и орографической карте мира (для вузов; изд. Гугк при см ссср. М., 1983).

- •Морфография и морфометрия рельефа

- •1 Для отдельных материков строятся гипсографические кривые поверхности материков, для океанов и морей — батиграфические кривые.

- •10 20 30 40 50 60 70 80 Процент общей площади поверхности

- •1 На суше встречаются равнины, лежащие ниже уровня моря (например, Прикаспийская низменность).

- •Генезис рельефа

- •Возраст рельефа

- •1 Корреляция — взаимная связь, соотношение предметов или понятий. Метод корреляции основан на выяснении соотношения денудационных и аккумулятивных форм рельефа.

- •Глава 4 факторы рельефообразования

- •Свойства горных пород и их роль в рельефообразовании

- •Рельеф и геологические структуры

- •Рельеф и климат

- •Часть II эндогенные процессы и рельеф

- •Глава 5 рельефообразуюшая роль тектонических движений земной коры

- •Складчатые нарушения и их проявления в рельефе

- •Разрывные нарушения и их проявления в рельефе

- •В результате разрывных нарушений: а — сброса; б — надвига; в — ступенчатого сброса

- •1 Внешнее сходство форм рельефа разного происхождения называется конвергенцией рельефа (от лат. Convergo — приближаюсь, схожусь).

- •Рельефообразующая роль вертикальных и горизонтальных движений земной коры

- •Рельефообразующая роль новейших тектонических движений земной коры

- •Глава 6 магматизм и рельефообразование

- •1 Пирокластинеский материал — общее название обломочного материала, образующегося при извержении вулканов.

- •Глава 7 землетрясения как фактор эндогенного рельефообразования

- •Глава 8 строение земной коры и планетарные формы рельефа

- •Глава 9 мегарельеф материков

- •Мегарельеф платформ суши

- •1 Эпы (от греч. Epi — после) — часть сложных слов, обозначающая расположенный поверх чего-либо, следующий за чем-либо.

- •Мегарельеф подвижных поясов материков

- •Мегарелъеф внутриматериковых геосинклинальных поясов

- •1 См. Образование подобных форм в субаэральных условиях в гл. 4.

- •Глава 10 мегарельеф геосинклинальных областей (переходных зон)

- •Глава 11 мегарелъеф ложа океана и срединно-океанических хребтов (сох)

- •Срединно-океанические хребты

- •1 От лат. Lateralis — боковой, указывает на смещение сходных форм рельефа в сторону ("вбок") относительно друг друга.

- •Рельеф ложа Мирового океана

- •Часть III экзогенные процессы и рельеф

- •Глава 12 выветривание и рельефообразование

- •1 Дезинтеграция горных пород — распадение их на обломки разных размеров без изменения состава.

- •Глава 13 склоны, склоновые процессы и рельеф склонов

- •Склоновые процессы и рельеф склонов

- •I Рис. 51. Склон отседания: а — рвы отседания; 1 — вертикально-трещиноватые массивные породы; 2 — породы, способные к пластическим деформациям; 3 — щебнисто-суглинистые отложения

- •Взаимоотношение склоновых процессов в пространстве и времени

- •Возраст склонов

- •Развитие склонов. Понятие о пенепленахг педиментахг педипленах и поверхностях выравнивания

- •1 Гольцы — оголенные скалистые вершины, поднимающиеся выше границы леса и зоны альпийских лугов.

- •Глава 14 флювиальные процессы и формы рельефа

- •Некоторые общие закономерности работы водотоков

- •Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа

- •Работа рек. Речные долины

- •1 Межень — фаза водного режима реки, характеризующаяся малой водностью, обусловлена сухой или морозной погодой, когда водность реки поддерживается главным образом грунтовым питанием.

- •2 Стрежень — линия наибольших поверхностных скоростей течения в речном потоке.

- •3 Меандр (от древнегреч. Назв. Р. Большой Мендерес в Турции) — изгибы (излучины), образованные рекой.

- •Строение и рельеф пойм. Типы пойм

- •Речные террасы

- •Морфологические и генетические типы речных долин

- •Асимметрия долин

- •Речная и долинная сеть. Речные бассейны

- •Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа и факторы, его обусловливающие

- •Устья рек

- •Глава 15

- •Реки и долины карстовых областей

- •Пещеры карстовых областей

- •Псевдокарстовые процессы и формы рельефа

- •Глава 16 гляциальные процессы и гляциальные формы рельефа. Флювиогляциальный рельеф

- •Условия образования и питания ледников. Типы ледников

- •1 Нунатаки (от эскимос, нуна — одинокий, так — вершина) — одиночные скалы, поднимающиеся над поверхностью ледника и обтекаемые им.

- •Формы горно-ледникового рельефа

- •1 Фирновый бассейн — область питания ледника, лежащая выше снеговой границы.

- •6275 Рис. Но. Последовательные стадии развития гляциального горного рельефа и образование эквиплена

- •И солифлюкционного сноса

- •Стратиграфические схемы четвертичной системы Восточно-Европейской равнины по данным разных авторов (ледниковые этапы затемнены)

- •2 Гляциодислокации — нарушение залегания горных пород под давлением ледника (складки, небольшие надвиги и др.).

- •3 Отторженец — глыба горных пород размером от нескольких метров до сотен метров, перенесенная ледником на десятки и сотни километров от места коренного залегания горной породы.

- •Рельеф перигляциальных областей

- •Глава 17 рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты Распространение и строение вечномерзлых грунтов

- •1 Вечная мерзлота — в научном отношении термин не совсем точный, но употребляется очень широко. Более точный термин — "многолетнемерзлые породы".

- •2 От греч. Krios — холод, мороз, лед.

- •Мерзлотные формы рельефа

- •Глава 18 рельефообразующая деятельность ветра. Формы рельефа аридных стран

- •Формы дефляционного и корразионного рельефа

- •Эоловые аккумулятивные формы

- •Аридно-денудационные формы рельефа

- •Глава 19 береговые морские процессы и формы рельефа

- •Поперечное перемещение наносов

- •Профиля (по вв. Лонгинову): 1 — коренные породы: 2 — отложения пляжа

- •Продольное перемещение наносов

- •Элементы абразионного берега: I, II, III — стадии отступания берега; 1 — клиф; 2 — волноприбойная ниша; 3 — пляж; 4 — бенч; 5 — прислоненная подводная аккумулятивная терраса

- •Выравнивание береговой линии

- •Особенности берегов приливных морей

- •Коралловые берега и острова

- •Морские террасы

- •Защита морских берегов от размыва

- •Глава 20 некоторые экзогенные процессы, происходящие на дне океана, и создаваемые ими формы рельефа

- •Гравитационные подводные процессы

- •Геоморфологическая деятельность донных и постоянных поверхностных течений

- •О биогенных факторах рельефообразования

- •Аккумуляция осадочного материала — важнейший геоморфологический процесс на дне Мирового океана

- •Условиях:

- •Глава 21 биогенное рельефообразование и биогенные формы рельефа. Антропогенный рельеф

- •Прямое воздействие биоты на рельеф

- •Роль биоты в балансе вещества на Земле

- •Антропогенный рельеф и антропогенное рельефообразование

- •Глава 22 рельеф — важнейший фактор дифференциации природно-территориальных комплексов (птк)

- •Геотато-ничеаме циклы

- •1995, Упрощено)

- •Глава 23 катастрофические процессы и рельефообразование

- •Часть IV методы геоморфологических исследований и геоморфологическое картографирование

- •Глава 24

- •Структура и методы полевых геоморфологических исследований Структура геоморфологических исследований

- •Методы полевых геоморфологических исследований

- •Глава 25 геоморфологические карты

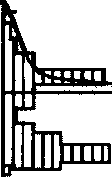

Морфография и морфометрия рельефа

1 Для отдельных материков строятся гипсографические кривые поверхности материков, для океанов и морей — батиграфические кривые.

Планетарные,

мега- и макроформы рельефа отличаются

не только размером площади, которую они

занимают, но и гипсометрией или,

применительно к подводным формам,

батиметрией (глубиной моря или океана).

Наиболее общую характеристику рельефа

земной поверхности в целом дает

гипсографическая

кривая1

(рис.

1), на которой четко выделяются два

основных гипсометрических уровня

земной поверхности: материковый,

располагающийся

между +2000 и -200 м и занимающий 30% земной

поверхности, и океанический

—

на глубинах от -3000 до -6000 м, на долю

которого приходится 50% поверхности

Земли. Остальные 20% занимают средневысотные

и высокие горы, глубоководные желоба.

Средняя высота суши над уровнем моря

равна +875 м, средняя глубина океана -3730

м, средняя высота поверхности Земли

2440 м. Следовательно, для Земли в целом

более характерны отрицательные

гипсометрические характеристики. Ниже

приведены средние высоты материков

и средние глубины океанов.

Площадь поверхности (109 км2) 1 2 3 Т 1 1

"""П10 км

Средняя глубина океанов — 3730 м

- 10 км

10 20 30 40 50 60 70 80 Процент общей площади поверхности

90

Рис. 1. Распределение рельефа земного шара по различным высотным уровням (гипсографическая кривая)

Материки |

Средняя |

высота, м |

|

Евразия |

840 |

Африка |

750 |

Северная Америка |

720 |

Южная Америка |

600 |

Австралия |

320 |

Антарктида |

2100 |

Океаны СРедняя

глубина, м

Тихий 4280

Атлантический 3940

Индийский 3960

Северный Ледовитый 1200

Для характеристики рельефа Земли в целом, а также отдельных регионов важное значение имеют не только средние, но и экстремальные отметки рельефа. Наивысшая точка Земли — вершина горы Джомолунгма, или Эверест (в Гималаях), имеет отметку 8848 м, самая большая глубина — в Марианском глубоководном желобе (Тихий океан) достигает 11 034 м. Следовательно, максимальный размах высот на поверхности земного шара около 20 км.

1 На суше встречаются равнины, лежащие ниже уровня моря (например, Прикаспийская низменность).

Гипсометрическая

характеристика — одна из важнейших

характеристик рельефа. По степени

приподнятости поверхности суши над

уровнем океана выделяют низменный

(абс.

выс. от 0 до 200 м) и возвышенный

рельеф1.

Последний, в зависимости от абсолютной

высоты, геологического строения и

характера расчлененности подразделяется

на возвышенности

и

возвышенные

равнины, плато и

плоскогорья,

нагорья и

горы.

К возвышенностям и возвышенным равнинам относят участки земной поверхности с абсолютными высотами 200—500 м. Их поверхности (как, впрочем, и поверхности низменных равнин) могут быть горизонтальными, наклонными, вогнутыми или выпуклыми. По морфологии среди обоих типов равнин различают плоские, холмистые, волнистые, грядовые. Морфологический облик равнин определяется их геологическим строением и воздействием тех или иных экзогенных агентов. В зависимости от характера воздействия последних, выделяют равнины аккумулятивные и денудационные.

Под термином "плато" (от лат. plat — плоский) понимают возвышенную равнину, сложенную горизонтально лежащими или слабо деформированными породами с ровной или слабо расчлененной (волнистой) поверхностью, ограниченную отчетливыми уступами от соседних более низких равнинных пространств. Различают структурные, вулканические и денудационные плато. Структурными называют плато, бронированные отпрепарированными стойкими пластами осадочных или магматических (чаще всего траппами) пород. Вулканические плато образовались в результате излияния на земную поверхность огромных масс лавы, заполнивших неровности ранее существовавшего рельефа. Денудационные плато по происхождению и облику рельефа сходны с возвышенными денудационными равнинами. Отличаются от последних меньшей расчлененностью поверхности и более четким отграничением от соседних территорий. Ряд исследователей рассматривают эти понятия как синонимы.

Плоскогорье — это обширные участки суши, приподнятые над окружающей территорией и характеризующиеся значительным эрозионным расчленением при относительно слабом расчленении водораздельных поверхностей. Плоскогорья отличаются от плато большими абсолютными высотами (до 1000 м и более). Внутри плоскогорий встречаются значительные неровности (впадины и поднятия), отграниченные от окружающих пространств четко выраженными, иногда крутыми уступами. Одни исследователи считают, что плоскогорья сложены горизонтально залегающими породами и, по существу, тождественны плато с более глубоким расчленением рельефа, другие относят к плоскогорьям высоко приподнятые, выровненные в платформенных условиях участки древней горной страны, сложенные дислоцированными породами.

Плато и плоскогорья, сложенные горизонтально залегающими породами, обычно с бронирующим верхним пластом, сохраняющим равнинность рельефа водораздельной поверхности, называют столовыми странами. Часто они имеют четко выраженные, иногда крутые или ступенчатые склоны. Выделяют также пластовые равнины, сформировавшиеся на горизонтально или почти горизонтально залегающих породах платформенного чехла. От столовых стран они отличаются отсутствием бронирующего пласта. По гипсометрии пластовые равнины могут быть как низменными, так и возвышенными.

Под понятием нагорье понимают обширные участки земной поверхности, характеризующиеся сложным сочетанием горных хребтов и массивов, плато, плоскогорий и котловин, лежащих на общем, высоко поднятом массивном цоколе1.

Горы —- это обширные территории со складчатой, глыбовой или складчато-глыбовой структурой земной коры, приподнятые на различную высоту (до 8000 м и более) и характеризующиеся значительными, обычно резкими колебаниями высот на коротком расстоянии. Горы, прямолинейно или дугообразно изгибаясь, протягиваются на десятки, сотни и тысячи километров. По гипсометрии их подразделяют на низкие (до 1000 м), средневысотные (от 1000 до 2500 м), высокие (от 2500 до 5000 м) и высочайшие (более 5000 м). Следует отметить, что существуют и другие градации деления гор по их гипсометрии.

Для гор характерны высотная поясность ландшафтов и ярус-ность рельефа, обусловленные вертикальной дифференциацией климата и рельефообразующих процессов. И поясность, и ярус-ность особенно четко проявляются в высоких горах.

1 Следует

отметить, что картографическая

топонимика не всегда соответствует

приведенным выше геоморфологическим

понятиям. Это следует иметь в виду при

пользовании физико-географическими

картами и атласами.

2 Альпийский

рельеф — тип

рельефа гор, испытавших значительное

четвертичное оледенение и охваченных

современным горным оледенением: резко

расчленен, характеризуется широким

развитием ледниковых форм (кары, троги,

карлинги и др., см. гл. 16), крутизной и

скалистостью склонов, остротой и

зазубренностью вершин и горных

гребней.

Средневысотные горы имеют четко выраженную высотную поясность. Рельеф их верхних ярусов зависит от геологического строения и географического положения. Вершинные поверхности средневысотных гор низких широт, располагаясь ниже снеговой границы, имеют, как правило, мягкие, округлые очертания (например, Западные и Восточные Гаты и др.). Средневысотные горы умеренных широт часто несут следы реликтового ледникового рельефа (Карпаты и др.), а средневысотные горы высоких широт характеризуются альпийским рельефом (Северный Урал, горы северо-востока России и др.). Сходное строение имеет рельеф среднегорий по периферическим частям высоких гор.

Много общего имеет рельеф вершинных поверхностей высоких гор, лежащих выше снеговой границы. Это обусловлено воздействием идентичных, главным образом гляциально-нивальных экзогенных процессов, способствующих образованию альпийского типа горного рельефа (Альпы, Кавказ, Гималаи и др.).

Как уже говорилось, гипсометрию дна морей и океанов называют батиметрией (от грен, батос — глубина). По батиметрическим различиям выделяют неритовую зону морского дна (глубины 0-200 м), батиальную (200-3000 м), абиссальную (3000-6000 м) и гипабиссальную (более 6000 м).

Описание планетарных форм, а также мега- и макроформ рельефа ведется обычно по обобщающим материалам — картам, сводкам или обработанным данным по геофизическому и геологическому строению. В полевых условиях геоморфолог чаще всего описывает формы рельефа низших порядков. При таком описании фиксируется общий облик рельефа и внешний облик составляющих его форм, отмечаются их площади и линейные размеры (ширина, длина), абсолютные высоты и размах высот между соседними положительными и отрицательными формами рельефа (относительные высоты), описываются составляющие эти формы элементы — склоны и субгоризонтальные поверхности. Замеряются углы наклона поверхностей и указывается характер границ как между элементами в пределах одной формы, так и между соседними формами рельефа. Дается также характеристика плановых очертаний форм, их ориентировка, отмечается, какими породами сложены формы и как залегают эти породы.

Морфографическая (качественная) и морфометрическая (количественная) характеристики рельефа не заканчиваются полевыми наблюдениями. В камеральных условиях на основе полевых материалов, а также топографических карт, аэро- и космических снимков может быть составлена серия морфометрических карт.

Карты густоты горизонтального расчленения. Наиболее простой способ построения такой карты сводится к определению длины эрозионной сети L на единицу площади Р: L/P. Густоту эрозионного расчленения можно показать и способом, основанным на измерении расстояний между линиями водоразделов и днищами (тальвегами) ближайших эрозионных форм.

Карты глубины расчленения. Один из способов составления подобного рода карт заключается в следующем: на топографической основе проводят границы элементарных бассейнов, а затем в каждом из них определяют амплитуду между самой высокой и самой низкой точками.

Для определения глубины расчленения может быть использован и такой прием: по изучаемому профилю определяется разница относительных высот между соседними положительными и отрицательными формами рельефа, а также разница высот между наиболее низкими и наиболее высокими точками профиля, т.е. максимальный размах относительных высот.

Карта общего показателя расчленения рельефа. Составление карты основано на подсчете по условным квадратам сумм длин горизонталей.

Карты крутизны склонов. Показателями крутизны могут служить угол наклона (а) и отвлеченная величина — уклон (/, равный tg а).

Существуют и другие типы морфометрических карт, как и другие способы составления перечисленных выше карт.

Морфографическая и морфометрическая характеристики рельефа имеют большое прикладное значение. Без знания этих характеристик немыслимо строительство зданий и возведение сооружений, прокладка трасс железных и шоссейных дорог, проведение разного рода мелиоративных мероприятий и др.

Тщательное изучение морфографии и морфометрии рельефа имеет и большой научный интерес. Разнообразие морфографи-ческих и морфометрических показателей заставляет искать причину этих различий, которая может заключаться в неоднородности геологического строения изучаемой территории, в характере и интенсивности новейших тектонических движений, в неоднородности воздействия экзогенных рельефообразующих процессов, а также в истории развития рельефа.

Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо, так как каждый экзогенный агент создает специфичные, только ему свойственные формы и комплексы форм рельефа. Это позволяет широко использовать топографические карты, аэро- и космические снимки для суждения о генезисе рельефа той или иной территории. Морфографические и морфометрические показатели являются важнейшей составной частью легенд и содержания общих геоморфологических карт.

Однако характеристика рельефа только по морфографическим и морфометрическим показателям недостаточна. Так, при классификации рельефа по этим показателям в одной категории могут оказаться конвергентные формы, т.е. формы, имеющие сходный внешний облик, но различные по происхождению (например, моренный холм и курган), а близкие по генезису, но разные по внешнему облику формы окажутся разобщенными (например, овраг и конус выноса этого оврага).