- •1. Особенности и характеристики информационной эпохи. Безопасность. Виды безопасности

- •1.1. Признаки информационной эпохи

- •1.2. Безопасность. Виды безопасности.

- •1.3. Информационная безопасность

- •1.4. Принципы формирования показателей информационной безопасности

- •Вопросы и задачи

- •2. Угрозы информационной безопасности

- •2.1. Информационные угрозы террористического характера

- •2.2. Информационные угрозы, нарушающие адекватность модели мира

- •2.3. Угрозы в алгоритмах обработки данных

- •2.4. Явные угрозы

- •2.5. Защита от явных угроз

- •2.6. Понятие скрытой угрозы

- •2.7. Проблемы поддержания адекватности модели миру. Понятие информационного фильтра

- •2.8. Математические модели оценки эффективности систем выявления угроз

- •Вопросы и задачи

- •Понятие скрытой угрозы.

- •3. Защита информации.

- •3.1. Виды информации

- •3.2. Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации

- •3.2.1. Характеристики технических средств срытного съема информации

- •3.3. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации

- •3.4. Методы и средства обеспечения иб. Методологические, организационные и технические способы защиты информации

- •3.4.1. Политика безопасности

- •3.4.2. Модель нарушителя

- •3.4.3. Организационные меры

- •3.4.4. Технические средства защиты информации

- •3.5. Принципы построения технических средств защиты информации

- •3.6. Целостность и изменчивость в решении задачи обеспечения безопасности данных

- •3.7. Дополнительные требования к системе обеспечения безопасности информации

- •3.8. Оценка надежности обеспечения защиты информации

- •Часть 1.

- •Часть 2.

- •3.9. Контроль и тестирование в системе обеспечения безопасности

- •3.10. Преступления в сфере использования средств вычислительной техники

- •3.10.1. Особенности экспертизы компьютерных правонарушений

- •Вопросы и задачи

- •4. Основы формальной теории информационной войны

- •4.1. История информационных войн

- •4.2. Информационное оружие

- •4.2.1. Информационное оружие в гуманитарной сфере

- •4.2.2. Информационное оружие в технической сфере

- •4.3. Выборы во власть как средство межгосударственной информационной экспансии

- •4.4. Пример информационной войны на примере Белоруссии 2006 г.

- •4.5. Оценка эффективности информационных воздействий

- •4.5.1. Информационная энергия

- •4.5.2. Эффективность перепрограммирования информационных систем

- •4.6. Формальная теория информационной войны

- •4.6.1. Формализация логики целей (формальная модель мира)

- •4.6.2. Осознание картины мира

- •4.6.3. Система отношений информационных субъектов

- •4.7. Стратегия информационной войны

- •4.8. Максимально возможный уровень рефлексии (осознания мира)

- •4.9. Сравнительные характеристики миров

- •4.10. Области приложения формальной теории информационных войн

- •Вопросы и задачи

- •Области приложения формальной теории информационных войн.

- •5. Государственная информационная политика.

- •5.1. Проблемы региональной информационной безопасности

- •5.2. Нормативные правовые акты в сфере обеспечения информационной безопасности

- •Вопросы и задачи

- •Литература по курсу «Основы информационной безопасности»

4.6.3. Система отношений информационных субъектов

Покажем, что введенная аксиоматика может быть применена для формальной постановки и, в дальнейшем, решения практически значимых задач.

Например. Дано:

исходная система x;

n ИСС (x1,x2,x3…,xn) того же масштаба и той же природы, что и система x;

событие В, инициатором которого является одна из n ИСС.

Спрашивается: какими характеристиками должно обладать событие В и что должна знать система x о других ИСС для того, чтобы определить среди них инициатора этого события?

Пусть A исходное сообщение, а x,y,z активные объекты (субъекты) данного мира, xA результат осознания субъектом x объекта A, т.е. модель в мире объекта x, в рамках которой может быть порождено новое сообщение, являющееся по сути комментарием исходного сообщения А:

xA В.

Тогда вполне возможна, например, следующая картина мира:

W = A + x + y + z + xA + yA + zA + xzA + yxA + zxzA +…

В этом новом мире W одновременно с сообщением А существуют и его многочисленные комментарии, как результаты осознания различными субъектами исходного сообщения, т.е. в общем виде мир может быть представлен в виде:

W = A + x + y + z + (xA В1) + (yA В2) + (zA В3) + xzA + (yxA В4) + zxzA +…

В данной записи показано, что в отдельных случаях операция осознания закончилась появлением комментария к той или иной модели. Комментарий отражает отношение субъекта к комментируемой модели. Отношение может быть либо положительным («одобряем»), либо отрицательным (плохо, глупо, опасно и т.п.). В дальнейшем будем считать, что если отношение нейтральное (никакое), то комментарий, как правило, не порождается50.

Породив комментарий (другую модель), модель становится не нужной этому миру, точно так же, как и не нужны миру бесплодные модели. В результате, запись может быть упрощена:

W = A + x + y + z + В1 + В2 + В3 + В4 + …

В данной схеме В1, В2, В3, В4 представляют собой отношения соответствующих субъектов к другим субъектам и объектам (полезно/опасно). К сожалению, данная запись не так информативна не ясно кто именно и к кому как относится. В этой связи предлагается ввести формальную характеристику операции осознания, такую как: полезно/опасно (добро/зло), и записывать ее следующим образом:

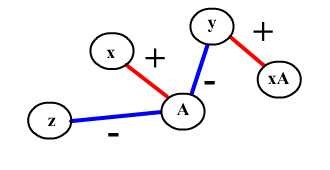

х+A в ходе осознания сообщения А, субъект х считает сообщение (факт) А полезным.

z-A в ходе осознания сообщения А, субъект х считает сообщение А опасным (вредным, плохим).

y+xA субъект y считает мнение субъекта х об объекте А полезным.

В дальнейшем через верхние индексы «+» и «-» после субъекта будем обозначать его отношение к сообщению или модели. В случае «+» модель признается субъектом, ее создавшим, полезной, а в случае «-» таит в себе угрозу. А так как все модели принадлежат конкретным информационным объектам, то, введя понятие «полезности» (любви) и «угрозы» (ненависти), мы тем самым получаем структуру взаимоотношений объектов.

W = A + x + y + z + x+A + y-A + z-A + y+xA.

Введя понятие системы отношений между моделями, мы осуществили главное ─ переход к смыслам существования моделей. Классическое определение смысла предполагает, что смыслы ─ это отражения отношений информационного субъекта к окружающим его объектам эмпирического мира. Понятно, что в том случае, если нет никакого отношения, то не будет и отражения. Поэтому-то в данной работе все множество значений отраженного отношения проецируется на «хорошо» и «плохо», на «добро» и «зло», на «полезно» и «вредно» для конкретного информационного субъекта.

После того как структура взаимоотношений определена, она уже сама рассматривается в виде объекта информационного воздействия, ибо с помощью специально сгенерированных сообщений можно усиливать одни отношения и ослаблять другие. Делается это либо специальной раскруткой (целенаправленным комментированием) отдельных, порой совсем рядовых событий, либо умышленным замалчиванием «опасных» для существующего отношения фактов. В результате в пространстве отношений возникают подпространства коллег «по духу» и противников. Эти подпространства со временем приобретают определенную самостоятельность и уже сами, отталкиваясь от созданных ранее отношений между субъектами информационного пространства, начинают определять отношения к появляющимся сообщениям. Таким образом, становится реальной возможность решать и обратную задачу по отношению субъектов к тем или иным сообщениям выявлять те ниточки, за которые их дергают, и выходить, таким образом, на инициаторов и исполнителей конкретных информационных операций.

Так, выше приведенный пример системы отношений трех субъектов к одному сообщению демонстрирует единство субъектов z и y к сообщению А, но в тоже время субъект y поддерживает мнение субъекта х, который положительно относится к А. Данный парадокс может быть объяснен, если предположить, что в мире W реально существует модель y+x, о которой внешний наблюдатель, создатель мира W, ничего не знает. Таким образом, на данном примере была показана принципиальная возможность выдвигать и обосновывать гипотезы, используя предложенный формализм. И это важно для любой прогнозной модели. Используя подобную логику, в свое время была открыта планета Плутон.

Сформировавшаяся система отношений обладает всеми свойствами сложной информационной системы, содержит взаимно противоречивые и даже исключающие друг друга элементы. А это значит, что в случае уничтожения буферов между «противниками» в ходе проведения информационной операции в системе может возникнуть серьезный раскол, а порой и разрушение всего знания системы, а значит и ее самой, так как в подобных системах теоретически возможно путем внешнего воздействия активизировать процессы, направленные на саморазрушение. Если система способна осознать эту угрозу, то она обязана позаботиться о собственной безопасности, т.е. о создании определенных ограничений на поведение отдельных элементов и подструктур, включая создание исполнительных служб, жестко наказывающих за нарушение этих ограничений.

На основании вышеизложенного расширим введенные ранее правила применения операций, добавив в них возможность работы с возникающими отношениями между моделями. В данном случае сразу следует оговориться, приведенные ниже правила не являются обязательными для «жизнедеятельности» исключительно всех информационных субъектов. Предполагается, что существуют информационные субъекты, для которых данные правила имеют место быть.

1) В случае возникновения противоречивой ситуации, характеризуемой появлением в картине мира одновременного положительного и отрицательного отношения одного и тоже субъекта к одному и тому же объекту x-A + x+A, одним из возможных способов разрешения конфликта может быть взаимное уничтожение моделей, используя следующее правило замены отношения

x-A = - x+A.

2) В том случае если имеет место быть положительное (или отрицательное) отношение субъекта х к сообщению А и его комментарию со стороны субъекта y, то результатом станет наличие положительного (отрицательного) отношения и к самому субъекту y:

W = x+(y+A + A) W[+x+y] (правило результирующего отношения).

3) Усиленное правило результирующего отношения. В том случае если имеет место быть положительное (или отрицательное) отношение субъекта х к комментарию сообщения А со стороны субъекта y, то независимо от отношения к самому сообщению А, результатом могло быть наличие положительного (отрицательного) отношения к субъекту y:

x+yA x+y (усиленное правило результирующего отношения).

Как было отмечено ранее, модели создаются для поиска будущего и объяснения настоящего. Будущее информационных систем вылупляется из модели, подобно цыпленку из яйца. Поиск будущего это поиск приемлемой модели. Поэтому вектором, указывающим направление изменения картины мира, становятся отношения информационного субъекта к известным ему моделям и эмпирическим объектам, представленным в виде моделей.

Аналогичным образом решается задача объяснения настоящего, когда в рамках модели выдвигают гипотезу о наличие определенной, явно не наблюдаемой системы отношений в исследуемой картине мира.

Таким образом, именно система отношений должна определять правила преобразования миров, а тем самым прогнозировать будущее и объяснять настоящее.

Понятно, что разные информационные системы руководствуются разными правилами в своем поведении, как в эмпирическом, так и в виртуальных мирах. Именно множество правил, присущих информационному субъекту, во многом определяет не только время жизни этого субъекта, но и ее «качество».

Для примера приведем некоторые из возможных правил.

Правило «Зло порождает зло»:

x + y + x-y x + y + x-y + y-x.

Применительно к картине мира конкретного субъекта, например х, данное правило будет выглядеть следующим образом: Wx [y-x] Wx [x-y].

Правило «Добро порождает добро»:

x + y + x+y x + y + x+y + y+x.

Применительно к картине мира конкретного субъекта, например х, данное правило будет выглядеть следующим образом: Wx [y+x] Wx [x+y].

Правило “Изгоя”:

W= x + y + z + x-y + z-y W[-y].

Правила «Переноса отношений»:

x+y + y+s + xs x+y + y+s + x+s,

x+y + y-s + xs x+y + y-s + x-s.

x-y + y+s + xs x-y + y+s + x-s,

x-y + y-s + xs x-y + y-s + x+s.

Друзья моих друзей мои друзья:

Wx = x+y + xy+z Wx [x+z].

Враги моих друзей мои враги:

Wx = x+y + xy-z Wx [x-z].

Враги моих врагов мои друзья:

Wx = x-y + xy-z Wx [x+z].

4) Друзья моих врагов мои враги:

Wx = x-y + xy+z Wx [x-z].

При этом, если речь идет о записи правил, типа «Добро порождает добро», то можно «хорошо относиться» или «ненавидеть» не весь объект, а отдельные его свойства. В этом случае правило может иметь вид:

пусть b = «красота», тогда x+b + хz[b] x+b + х+z[b].

Правило принципиальности (все, кто поддерживает мое дело мои друзья)

Wx = x+A + xy+A + xy x+A + xy+A + x+y,

(а кто не поддерживает враги):

Wx = x+A + xy-A + xy x+A + xy+A + x-y

или

Wx = x+A + xy-A + xy Wx [x-y].

Правила холопа:

1) все, кто богат уважаемые люди:

Wx = x + xy[«богач»] Wx [x+y].

2) все, кто твои хозяева уважаемые люди:

Wx = x + xy[«хозяин»] Wx [x+y].

Правило конкурентной борьбы (тот, кто интересуется тем же, чем я - конкурент):

x+А + y+А W [x-y]

Понятно, что эти правила работают до определенного предела, а затем заменяются на другие. Иначе дуэли бы не проводились, семьи не распадались, и страны не воевали друг с другом.

Множество правил, которыми руководствуется субъект, будучи спроецированными на поименованные объекты, позволяют сформировать модель самого субъекта, а тем самым решать задачи по прогнозированию его поведения и выявлению истинного отношения к объектам, попавшим в картину мира.

Следуя изложенному, действия практического информационного аналитика заключаются в формировании по каждому интересующему объекту множества правил, определяющих отношение субъекта к окружающему его миру.

В свете сказанного, применительно к человеку психологические тесты, ориентированные на выявление поведенческих предпочтений, только тогда имеют смысл, когда позволяют непосредственно получить множество правил, которыми руководствуется субъект при построении моделей. Качество же того или иного теста определяется полнотой искомого множества правил и точностью самих правил.