- •1.Информационные системы

- •2.Основные понятия теории баз данных

- •2.1.Предметная область

- •2.2.Пользователи информационной системы

- •2.3.Интеграция данных Достоинства интеграции данных

- •Проблемы, связанные с интеграцией данных

- •Функции администратора бд

- •Проектирование и развитие бд

- •3.Архитектура информационной системы

- •4.Сетевые базы данных

- •4.1.Способы упорядочения подчиненных записей

- •4.2.Режим включения подчиненных записей

- •4.3.Режим исключения подчиненных записей

- •4.4.Операции над данными

- •5.Иерархические базы данных

- •5.1.Операции над данными

- •6.Реляционные базы данных

- •6.1.Цели проектирования баз данных

- •6.2.Универсальные отношения

- •6.3.Проблемы, связанные с использованием единственного отношения

- •Проблема вставки.

- •Проблема обновления.

- •Проблема удаления.

- •6.4.Функциональные зависимости

- •6.5.Нормальные формы отношений Первая нормальная форма

- •Вторая нормальная форма

- •Третья нормальная форма

- •Третья усиленная форма или нормальная форма Бойса–Кодда (нфбк)

- •6.6.Общая схема проектирования баз данных

- •6.7.Избыточные функциональные зависимости. Правила вывода

- •Правило 1. Избыточные зависимости

- •6.8.Схема проектирования баз данных методом декомпозиции

- •7.Метод проектирования бд «Сущность-связь»

- •7.1.Сущности и связи

- •Диаграмма еr–экземпляров:

- •Д иаграмма er–типа:

- •7.2.Степень связи

- •Правило 1.

- •Правило 2.

- •Правило 3.

- •Правило 4.

- •Правило 5.

- •7.3.Бинарные связи степени m:n.

- •Правило 6.

- •Пример проектирования с использованием связей степенью м:n

- •7.4.Связи более высокого порядка

- •Правило 7

- •Пример проектирования с использованием связей более высокого порядка

- •7.5.Использование ролей

- •Правило 8

- •Пример проектирования с использованием ролей

- •8.Постреляционные базы данных

- •8.1.Ограничения реляционных баз данных.

- •Недостатки реляционных баз данных

- •8.2.Системы управления базами данных следующего поколения

- •Абстрактные типы данных

- •Генерация систем баз данных, ориентированных на приложения

- •8.3.Ориентация на расширенную реляционную модель

- •Расширенная реляционная модель

- •9.Объектно-ориентированные субд.

- •9.1.Объектно-ориентированная парадигма.

- •Структура:

- •Целостность данных:

- •Средства манипулирования данными:

- •9.2.Анализ эффективности объектно-ориентированных баз данных Преимущества объектно-ориентированных баз данных:

- •Недостатки объектно-ориентированных баз данных:

- •9.3.Стандарт odmg.

- •Объектная модель

- •Язык описания объектов

- •Язык объектных запросов

- •Связывание с оо-языками

- •9.4.Объектные расширения реляционных субд. Язык sql-3.

- •10.Базы знаний

- •10.1.Понятие системы баз знаний.

- •10.2.Структура системы базы знаний Компоненты Системы баз знаний (сбз):

- •Экстенсиональная и интенсиональная части базы данных

- •10.3.Активные базы данных

- •10.4.Дедуктивные базы данных

- •10.5.Инструментальные средства построения систем баз знаний.

- •11.Язык sql

- •11.1.Стандарт языка доступа к бд

- •11.2.Классификация операторов sql

- •Ddl (data definition language) – операторы определения объектов бд.

- •Insert into (Вставка записей).

- •Update (Редактирование записей).

- •Delete (Удаление записей).

- •Оператор select.

- •Модификатор distinct (предотвращение выборки повторяющихся слов).

- •Order by (упорядочение строк в результате запроса).

- •Использование псевдонимов (alias).

- •11.4.Арифметические выражения.

- •11.5.Групповые функции.

- •Предложение having.

- •11.6.Вложенные запросы.

- •Подзапросы, возвращающие набор значений.

- •Подзапросы, возвращающие значения из нескольких столбцов.

- •Составные запросы с несколькими подзапросами.

- •Синхронизация повторяющихся подзапросов

- •Комбинация нескольких команд Select

- •11.7.Индексы

- •7. Метод проектирования бд «Сущность-связь» 41

- •8. Постреляционные базы данных 75

- •9. Объектно-ориентированные субд. 81

- •10. Базы знаний 87

- •11. Язык sql 93

1.Информационные системы

Информацией принято называть сведения, передаваемые людьми устным, письменным или любым другим способом.

Информационная система (ИС) служит для сбора и накопления информации, и ее эффективного использования для разнообразных целей. Применяя вычислительную технику можно автоматизировать информационную систему (ИС). В этом случае информация представляется в виде каких–либо формальных данных и хранится в памяти ЭВМ. Следовательно, при проектировании информационной системы (ИС) приходится решать вопросы двух аспектов: инфологического и датологического.

1. Инфологический: какие сведения и для каких целей будут храниться в информационной системе.

2. Датологический: как соответствующие данные будут организованны в памяти ЭВМ и как они будут обрабатываться при эксплуатации ЭВМ.

По сфере применения различают два основных класса информационных систем (ИС): информационно поисковые системы и системы обработки данных.

Информационно-поисковые системы ориентированны на извлечение некоторых подмножеств из множества хранящихся сведений в соответствии с некоторым критерием поиска. В данном случае пользователя интересует извлекаемая информация.

Пример: справочная служба 09, и т.д.

Системы обработки данных. Извлекаемая информация – это не хранимые данные, а результат обработки хранящихся данных (информационная система гостиничного хозяйства, где данные постоянно обновляются и т.д.).

2.Основные понятия теории баз данных

2.1.Предметная область

Под предметной областью (ПО) понимают часть реального мира.

По отношению к информационным системам предметная область – это та часть реального мира, о которой информационная система собирает информацию.

|

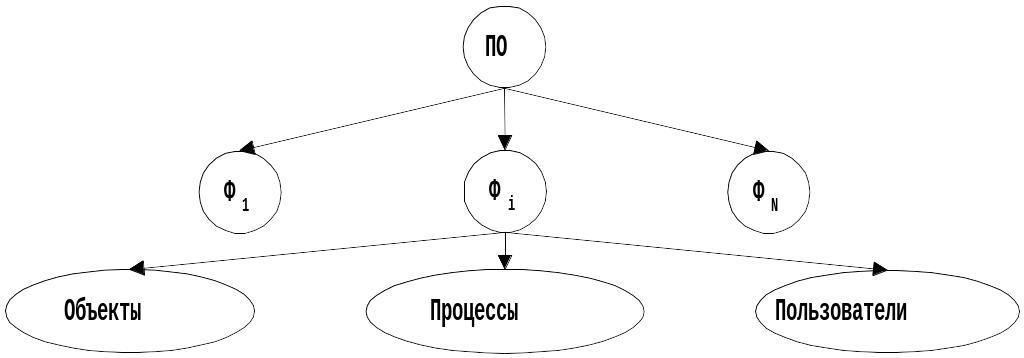

Рис. 2.1 Структура предметной области |

Возглавляет предметную область её администратор (директор, начальник, ректор). Предметная область состоит из фрагментов (рис 2.1). Каждый фрагмент предметной области характеризуется множеством объектов и процессов, использующих объект, а также множеством пользователей, объединяемые единым взглядом на предметную область.

До недавнего времени автоматизировались отдельные процессы в рамках фрагментов предметной области, то есть разрабатывалось множество локальных приложений. При таком подходе одни и те же данные многократно представлялись в памяти ЭВМ, поскольку локальные приложения разрабатываются и эксплуатируются независимо друг от друга.

При переходе от автоматизации отдельных процессов предметной области к созданию автоматизированных информационных систем требуется не только увязка локальных приложений, но и качественно новый подход к организации данных. Этот подход состоит в использовании единого хранилища данных, тогда отдельные пользователи перестают быть владельцами тех или иных данных. Все данные накапливаются и хранятся централизованно.

В памяти ЭВМ создается динамически обновляемая модель предметной области, это хранилище или динамическую модель предметной области и называют базой данных.

Пользователи информационных систем имеют возможность обращаться к интересующим их данным, а одни и те же данные могут быть представлены в разной форме в зависимости от потребности пользователя. Это обеспечивается использованием программной среды. Важным компонентом автоматизированной информационной системы является СУБД (система управления базой данных) (рис. 2.2).

СУБД – это набор программных модулей.

|

Рис. 1.2 Система управления базой данных (СУБД). |