- •Оглавление Лабораторная работа № 1. Измерение параметров диэлектриков в прямоугольном волноводе

- •1.1. Краткая теория

- •1.1.1. Комплексная диэлектрическая проницаемость

- •1.1.2. Длина волны в прямоугольном волноводе

- •1.1.3. Измерение диэлектрической проницаемости

- •1.2. Методика проведения измерений

- •1.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 2. Исследование матрицы рассеяния волноводного четырехполюсника

- •2.1. Матрица рассеяния

- •2.2. Матрица рассеяния волноводного четырехполюсника

- •2.3. Экспериментальное определение матрицы рассеяния реального четырехполюсника

- •2.4. Порядок выполнения работы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 3. Свч-резонаторы

- •3.1. Резонатор с сосредоточенными параметрами

- •3.2. Объемный резонатор (прямоугольный)

- •3.3. Измерение добротности резонаторов

- •3.4. Установка и методика проведения измерений по определению добротности

- •Литература

- •Лабораторная работа № 4. Отражательный клистрон

- •4.1. Принцип действия отражательного клистрона

- •4.2. Теория отражательного клистрона

- •4.2.1. Модуляция и группировка электронного потока

- •4.2.2. Взаимодействие модулированного электронного потока с полем резонатора. Электронная проводимость

- •4.2.3. Условие самовозбуждения. Режим автоколебаний

- •4.2.4. Частота генерации. Электронная настройка частоты

- •4.3. Установка и методика проведения измерений

- •Литература

- •Список рекомендуемой литературы

- •Лабораторный практикум по физике волновых процессов

- •454021 Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129

- •454021 Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57б

3.1. Резонатор с сосредоточенными параметрами

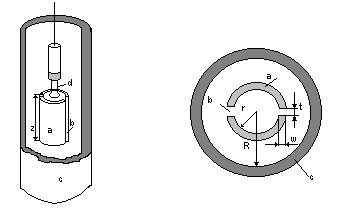

Простой СВЧ–резонатор с сосредоточенными параметрами показан схематически на рис.1. Резонатор состоит из одновитковой катушки индуктивности и двух зазоров, представляющих собой емкость. Применяются также резонаторы с одним и четырьмя зазорами.

Емкостные и индуктивные элементы разделены в пространстве и в хорошем приближении СВЧ магнитное поле сосредоточено внутри цилиндра, а электрическое поле в щелях.

Классическое выражение для индуктивности и емкости при наличии щелей имеет вид (обозначения на рис.1.):

![]()

![]() ; (1)

; (1)

и резонансная частота

![]() (2)

(2)

Р ис.1.

Индуктивно –

щелевой резонатор. Основные элементы:

a – индуктивный элемент; b – щель

(емкость); c – экран; d – индуктивная

связь с коаксиальной линией. Z = 10 (длина

резонатора); r = 2.5 (радиус резонатора);

R = 5 (радиус экрана); t = 0.2 , w = 0.4 (размеры

щели, образующей емкость). f0≈9

ГГц.

ис.1.

Индуктивно –

щелевой резонатор. Основные элементы:

a – индуктивный элемент; b – щель

(емкость); c – экран; d – индуктивная

связь с коаксиальной линией. Z = 10 (длина

резонатора); r = 2.5 (радиус резонатора);

R = 5 (радиус экрана); t = 0.2 , w = 0.4 (размеры

щели, образующей емкость). f0≈9

ГГц.

Это уравнение приближенное. Когда размеры резонатора приближаются к /4, резонатор может излучать, что приводит к уменьшению Q. Излучение может быть ограничено с помощью цилиндрического экрана, радиус которого должен быть меньше основного типа колебаний, возбуждаемых в цилиндрическом волноводе. Наличие экрана и краевых полей щели изменяет частоту, и она уже не определяется уравнением (2).

Полуэмпирическое уравнение

(3)

(3)

является удовлетворительным при вычислении резонансной частоты в интервале 110 ГГц. Первый член в скобках введен для учета влияния экрана. Последний член описывает влияние краевых полей щели. Добротность резонатора может быть вычислена без учета потерь по формуле

![]() ,

(4)

,

(4)

где - глубина скин-слоя.

С учетом влияния экрана

(5)

(5)

К этому должны быть добавлены потери проводимости конденсатора, образованного щелью

![]() , (6)

, (6)

где t, w в метрах, в герцах, для вакуума 8. 85 10 – 12 . Окончательно

![]() (7)

(7)

Амплитуда радиочастотного магнитного поля в соответствующем резонаторе изменяется так

![]() , (8)

, (8)

или приблизительно

![]() , (9)

, (9)

где Р0 – поступающая в резонатор мощность.

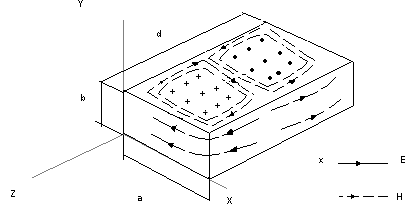

3.2. Объемный резонатор (прямоугольный)

В прямоугольных резонаторах могут существовать как моды ТЕ mnp , так и моды ТМ mnp. Индексы m, n, p суть числа стоячих полуволн соответственно в направлениях x, y, z (рис.2.). Эти моды получаются из волн типа ТЕ mn и ТМ mn в волноводе за счет того, что длина резонатора выбирается равной (2d)/в. Размеры резонатора в направлениях x, y, z составляют соответственно a, b, d. Постоянная распространения

![]() (10)

(10)

имеет компоненты

![]()

![]()

![]() (11)

(11)

Резонансная частота 20 = 0 определяется из уравнения

![]() (12)

(12)

При вычислении добротности объемных резонаторов обычно используется энергетический подход, согласно которому добротность связывается с накопленной в системе энергией в режиме установившихся колебаний и с энергией, рассеиваемой системой за период собственных колебаний

![]() , (13)

, (13)

где W нак – энергия, накопленная резонансной системой; (W расс) т – энергия, рассеиваемая в ней за период; Ррасс. рез. – мощность, рассеиваемая в резонаторе.

Рис.2. Структура электромагнитного поля в прямоугольном резонаторе с модой ТЕ 102.

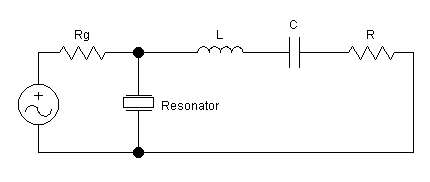

Р ис.3.

Эквивалентная схема отражательного

резонатора.

ис.3.

Эквивалентная схема отражательного

резонатора.

Накопленная энергия выражается через амплитуду напряженности магнитного поля Н в виде

![]() (13)

(13)

а рассеиваемая в резонаторе за один период равна

![]() (14)

(14)

где ст – активная проводимость стенок, - толщина скин-слоя, Нt – тангенциальная составляющая высокочастотного магнитного поля у стенок резонатора.

(15)

(15)

Для качественной иллюстрации полученных уравнений предположим, что Н=Нt=const.

Тогда

![]() (16)

(16)

В случае моды ТЕ102 для нагруженной добротности Q0 имеем точное выражение:

(17)

(17)

А в случае моды ТЕ101:

![]() (18)

(18)

Рассматриваемое значение Q0 (ненагруженная добротность) характеризует резонатор, без каких–либо элементов связи. Соединение с волноводом посредством диафрагмы или другого элемента связи вызывает понижение добротности Q. Понижение добротности характеризуется радиационной добротностью Qr.

Отверстие связи иногда удобно представить в виде трансформатора с коэффициентом трансформации n. На рис.3. приведена эквивалентная схема отражательного резонатора. Для отражательного резонатора радиационная добротность имеет величину

![]() ,

,

где RG – сумма характеристического сопротивления волновода и импеданса генератора. Ненагруженная добротность Q0, включающая омические потери в стенках резонатора и диэлектрические потери в образце, равна

![]()

Отношение этих добротностей равно параметру связи :

![]() (19)

(19)

Радиационная добротность характеризует потери, обусловленные мощностью, которая уходит из резонатора через отверстие связи, чтобы потом быть рассеянной в R0. Общая, или ненагруженная, добротность определяется так:

![]() (20)

(20)

Если резонатор идеально согласован с волноводом, то = КСВН = 1 и при резонансе объемный резонатор замыкает линию передачи на ее характеристическое сопротивление Z0. При сильной связи

![]()

и коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) равен параметру связи

= КCВН,

поскольку линия передачи замкнута на сопротивление, большее, чем ее характеристическое сопротивление Z0. При слабой связи

![]() ,

,

![]()

Параметр связи характеризует эффективность процесса передачи мощности внешней нагрузке и последующего рассеяния в этой нагрузке энергии, накапливаемой в узлах связи резонатора.