- •1. Акустические методы и средства контроля основные понятия

- •1.1. Понятие об акустических колебаниях и волнах

- •1.2. Акустичекие свойства сред

- •Коэффициент затухания

- •Отражение и преломление акустических волн

- •Граница двух полубесконечных сред

- •1.3 Преобразователи

- •1.3.1. Излучатели и приемники акустичсеких колебаний

- •3.2. Классификация преобразователей и основные требования предъявляемые к ним

- •Преобразователи для контроля эхо-методом

- •Акустическое поле преобразователя

- •4 Основные методы акустического контроля

- •4.1. Общие сведения

- •1.5 Ультразвуковая дефектоскопия материалов и изделий

- •1.5.1. Основные этапы контроля

- •1.10. Акустико-эмиссионный метод

- •Пример 4.

- •8. Вихретоковый вид контроля

- •Внутритбубные диагностические снаряды

- •3.1. Общие сведения о применяемых очистных устройствах

- •3.1.1. Очистной скребок типа скр-1

- •Очистной скребок типа скр-2

- •Очистной скребок типа скр-3

- •Очистной скребок типа скр-4

- •Устройство контроля качества очистки

- •3.2. Общие сведения о применяемых вип

- •Снаряд – шаблон

- •Магнитный дефектоскоп mfl

- •Ультразвуковой дефектоскоп типа wm

- •Профилемер Калипер

- •3.3. Отличие применяемых методов измерений магнитным вип и ультразвуковым вип

- •Изучение основных элементов виброизмерительной аппаратуры и измерение вибрации роторных машин

- •1. Колебания машин.

- •2. Основы вибродиагностики.

- •2.2.3. Абсолютные колебания опор.

- •2.2.4. Общие требования к измерению вибрации

- •2.4.5. Требования к измерениям согласно гост

- •3.2. Принцип действия пьезоэлектрического акселерометра.

- •3.3. Аналитическое представление пьезоэлектрического акселерометра.

- •3.4. Пьезоэлектрические материалы.

- •3.4. Типовые конструкции акселерометров.

- •Балансировка роторов в собственных подшипниках

- •2.1. Основные причины появления дебаланса в роторных машинах (Imbalance)

- •2.2. Дефекты в роторных машинах, приводящие к росту оборотной гармоники вибрации

- •2.3. Диагностические признаки дебаланса

- •2.4. Статическая, моментная и динамическая балансировки роторных машин в собственных подшипниках

- •2.5. Критерии и нормы балансировки

- •2.6. Принцип и процедура динамической балансировки роторов

- •2.7. Балансировка в двух плоскостях

- •2.8. Использование динамических коэффициентов влияния (дкв) при балансировке

- •3.2. Принцип и процедура центровки

- •3.3. Центровка роторных машин с помощью лазера

- •X.1. Термография.

- •X.1.1. Спектр электромагнитного излучения.

- •X.1.2. Излучение черного тела.

- •X.1.3.1. Закон Планка.

- •X.1.3.2. Закон смещения Вина.

- •X.1.3.3. Закон Стефана-Больцмана.

- •X.1.3.4. Излучатели, не являющиеся черными телами.

- •X.1.4. Полупрозрачные для инфракрасных лучей материалы.

- •X.2. Формула для обработки результатов измерений.

- •X.3. Таблицы коэффициентов излучения.

- •Х.4. Введение в термографию сооружений.

- •Х.4.1. Рекомендации по выявлению сырых мест, плесневого грибка и протечек:

- •Х.4.2. Рекомендации по выявлению мест инфильтрации воздуха и дефектов теплоизоляции.

- •Х.4.3. Выявление сырых мест.

- •Х.4.3.1. Выявление сырых мест: кровли промышленных сооружений с малым уклоном.

- •Х.4.3.2. Комментарии к типовым строительным конструкциям.

- •Х.4.3.3. Комментарии к инфракрасным изображениям.

- •Х.4.3.4. Выявление сырых мест: фасады промышленных и жилых зданий

- •Х.4.3.4.1. Комментарии к инфракрасным изображениям.

- •Х.4.3.5. Выявление сырых мест: настилы и балконы

- •22.2.8.3. Комментарии к инфракрасным изображениям

- •23.2.1 Введение

- •23.2.2 Общие характеристики оборудования

- •Классификация дефектов и составление отчета

- •23.3 Методика измерений при термографическом исследовании электроустановок

3.3. Центровка роторных машин с помощью лазера

Использование механических индикаторов для центровки роторов имеет недостатки:

возможность деформации хомутов во время измерения;

большое время центровки, связанное с установкой хомутов и креплений;

при присоединении валов роторов используются зубчатые муфты. Они позволяют компенсировать смещение роторов, не превышающее величину люфта муфты, то есть центровка производится относительно люфта в муфте. Это приводит к изменению условий центровки и, самое главное, при этом не устраняются силы, возникающие в центрируемых валах, а проявляются в самой муфте, следовательно, и в подшипниках.

Таким образом, с помощью механических индикаторов устанавливают не истинно горизонтальное положение валов, а положение валов относительно люфта в муфте.

Недостатки, существующие в технологии центровки, приводят к усиленному износу подшипников, износу уплотнений и росту утечек из них, росту нагрузок, усилению вибрации. Технический прогресс позволил на основе лазера и микропроцессора, разработать приборы, которые позволяют устранить недостатки центровки, возникающие при центровке с помощью механических индикаторов.

Два элемента - источник и преобразователь - устанавливают напротив друг друга, каждый на своей опоре, на соответствующей полумуфте и измеряют смещение и перекос валов. Измерение проводится три раза, положение валов 9, 3 и 12 часов. Когда валы повернулись на 180°, лазерные лучи источника и преобразователя опишут две полуокружности. Центры этих полуокружностей совпадают с центрами валов.

Преобразователь измеряет расстояние между центрами, а микропроцессор углы между лучами и разность измеренных расстояний.

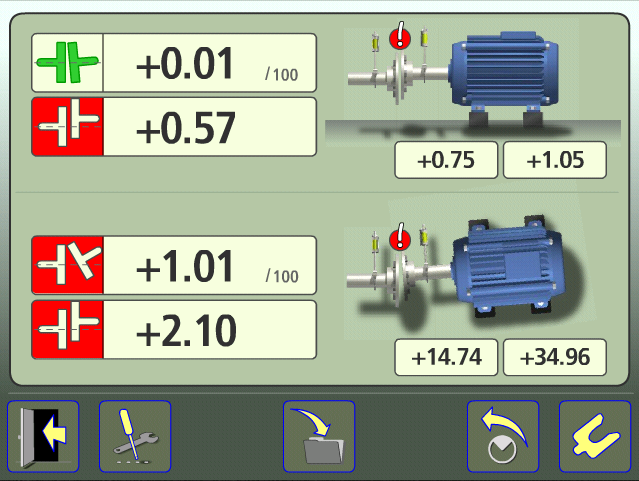

Результат измерений представляется на дисплее (рисунок 29), в виде параллельного смещения и перекоса осей валов. На дисплее фиксируется также наличие мягкой лапы (которая не опирается на фундамент), а также результаты измерений, необходимых или получаемых с помощью механических индикаторов. Для достижения требуемой точности в начале центровки с помощью установочных винтов добиваются того, чтобы лазерный луч источника попал в круг мишени преобразователя.

Рисунок 29.

X.1. Термография.

X.1.1. Спектр электромагнитного излучения.

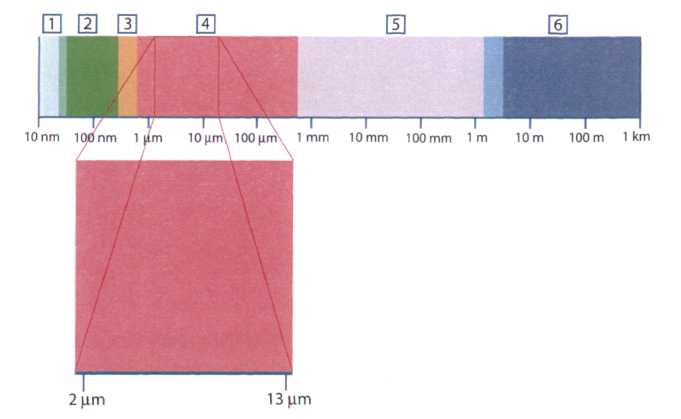

Спектр электромагнитного излучения условно разделен на несколько диапазонов с разными значениями длины волны, которые отличаются методами, используемыми для создания и обнаружения излучения. Фундаментального различия между излучением в разных диапазонах электромагнитного спектра нет. Они все подчиняются одним и тем же законам, и отличия между ними являются следствием только различия длины волны.

В термографии используется инфракрасный диапазон спектра. В коротковолновой его части (темно-красный цвет) пролегает граница с видимым спектром. В длинноволновой части он переходит в микроволновые радиоволны миллиметрового диапазона.

Инфракрасный диапазон часто подразделяется на четыре более коротких диапазона, границы которых также выбраны условно. Эти диапазоны определены следующим образом: ближний инфракрасный (0,75-3 mмкм), средний инфракрасный (3-6 mмкм), дальний инфракрасный (6-15 mмкм) и крайний инфракрасный (15-100 mмкм). Хотя значения длины волны даны в мкм (микрометрах), до сих пор в данном спектральном регионе часто применяются другие единицы измерения длины волн, например, нанометры (mм) и ангстремы (A).

Между собой они соотносятся так:

10 000 А - 1 000 nm = 1 m,. = 1 mm

Рисунок 3.1. Спектр электромагнитного излучения:

1 - Рентген, лучи; 2 - УФ; 3 - Видимый; 4 - ИК; 5 - Микроволны; 4 - Радиоволны